| 「隅の曲がり四目」について |

| 「隅の曲がり四」は正式には「隅の曲がり四目」と規定されている。「目」と言い「子」と言わないのは取り跡の形を指しているものと思われる。石で見れば「子」であるが取り跡からすれば「目」であり、「目」を中心に考えるからであろう。中手の場合も同様である。 |

|

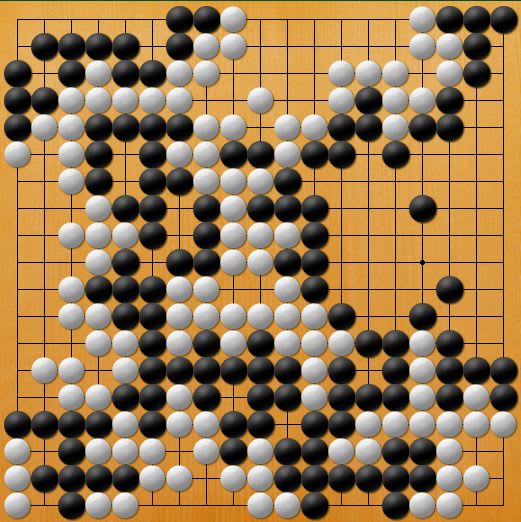

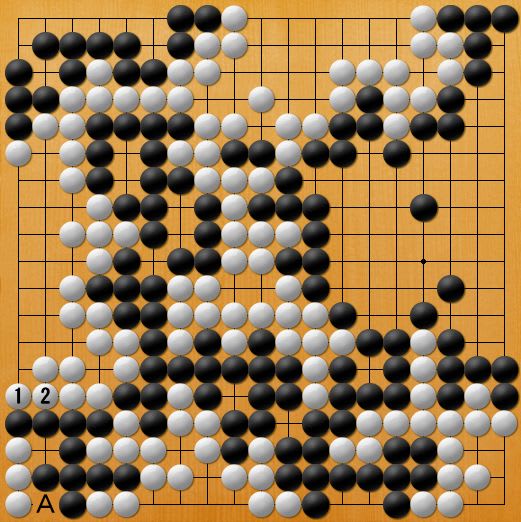

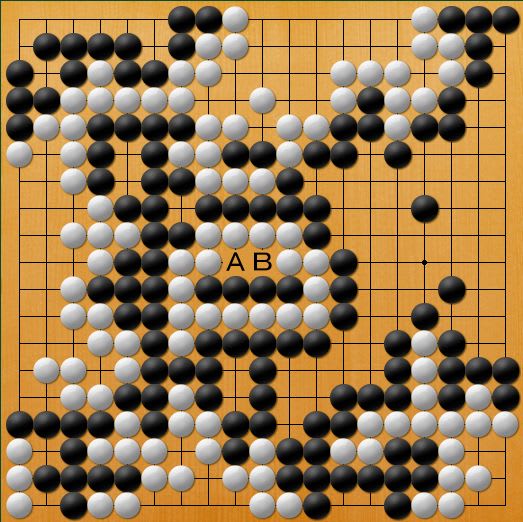

| 1図(テーマ図園1) |

| 例題図はダメ詰めも終わった状態で、左下の黒はどうなるのか?が演題である。現在の日本棋院ルールでは「隅の曲がり四目はそのまま死」と定め黒死としている。よって、終局すると白が黒を無条件で取り上げることになる。 |

|

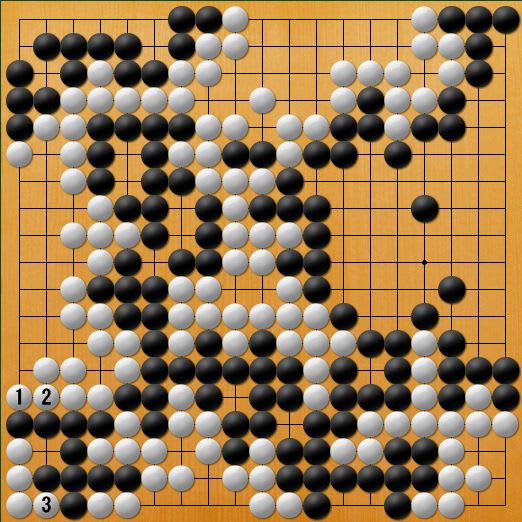

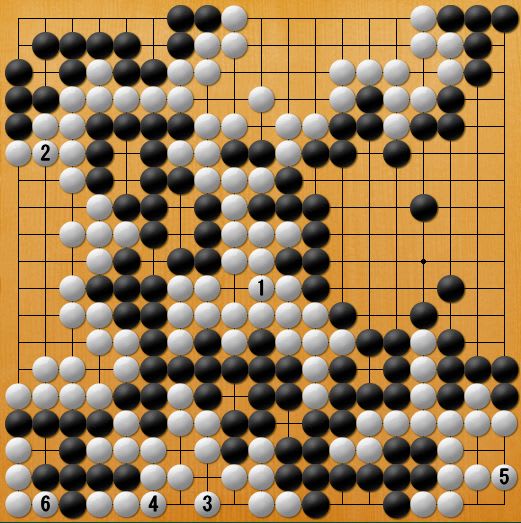

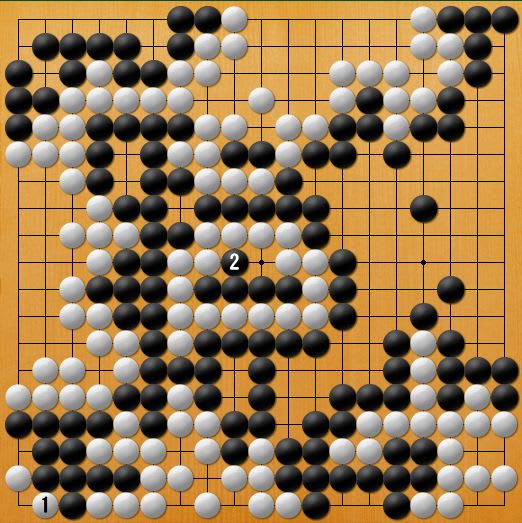

| 2図 |

| この定めがないと、黒はセキを主張できる余地が生まれる。そこで、それを否定する論拠が必要になる。以下がその論拠である。仮に白から黒を取りに行かなければならないとすると白は1、2とダメを詰める。黒はまな板の鯉状態で白1や2に対してパスする。次に白3と黒を当たりにする。 |

|

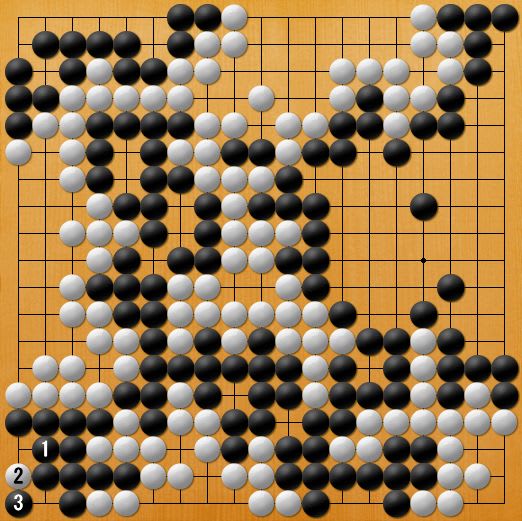

| 3図 |

| 黒は4と取る。白5は中手にする為に二の1置き。黒は6とコウに持ち込む。 |

|

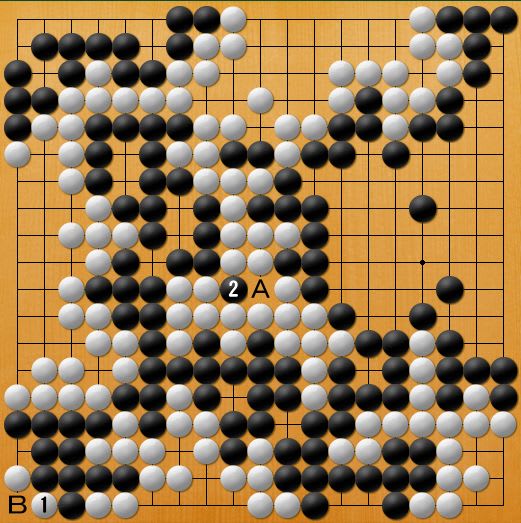

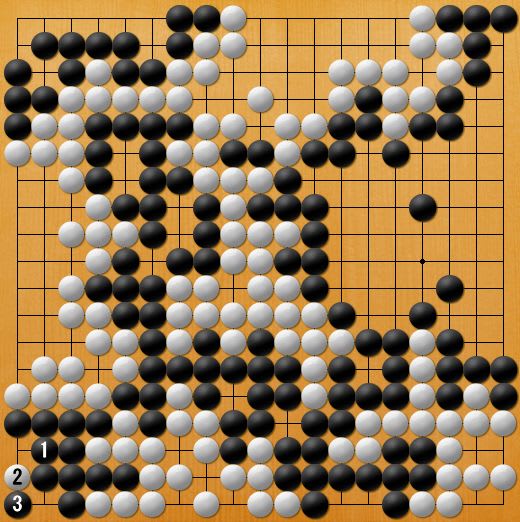

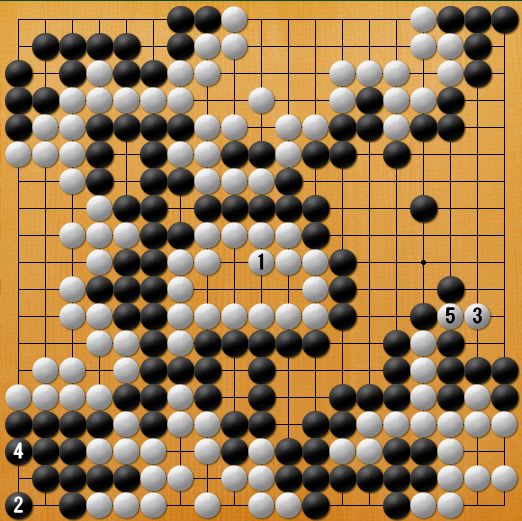

| 4図 |

| 白は7とコウを取る。黒は8にコウ立てを打つ。白9はAと抜く。黒10はBとコウを取り返す。今度は白がコウ立てを考えなければならないことになる。 |

|

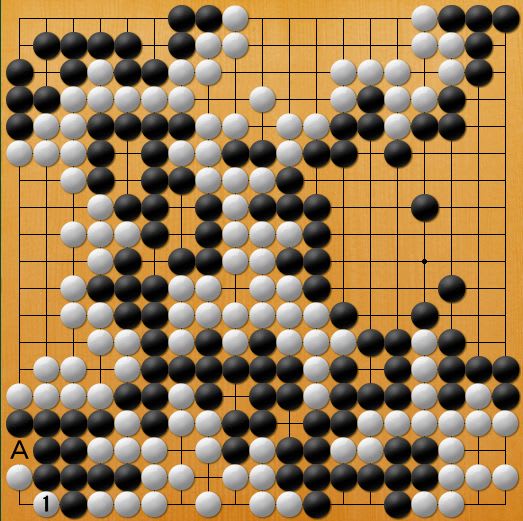

| 5図 |

| ここで、白1、2と黒の外ダメを詰めた所まで戻る。白は、黒が全く身動きできない状態(黒が隅の白3子を取りに行こうとすると3目中手で死ぬので黒からは手段がない)なので白Aと取りに行く必要はない。終局までこの状態にするのが賢い。 |

|

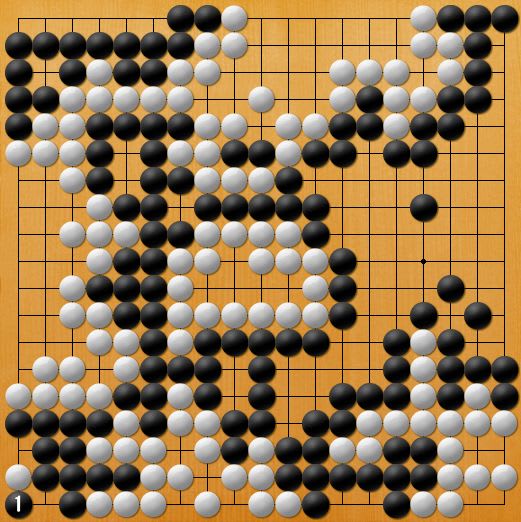

| 6図 |

| 終局後の局面で、白が黒に攻め取りを要求されると、予想されるコウに備えて白1~5などと打って、予め黒からのコウ立てを消しておく必要が生じる。その間、黒は常にパスする。この「相手パスの中でのダメ詰め」を邪道(外道、アウトロー)と認めるべきだろう。白の準備が完了した後、白6とアタリを仕掛ける。 |

|

| 7図 |

| 黒7/白4子抜き。白8/二の1置き。黒9はコウにする。 |

|

| 8図 |

| 白は10とコウを取る。黒はコウ立てを打たなければならないが、予め白に対策されており有効なコウ立て箇所が1つもない。そこで黒はパスする。白は11で黒石集団を抜くことになる。手間隙は掛かるが、黒勝てず白が勝つ仕掛けになっていることが分かる。であるなら、端(から)から「隅の曲がり四が死」であるとした方が勝負と棋譜が美しいのではないのか。これが「隅の曲がり四が死」とする論拠である。 |

|

| 9図(テーマ図その2) |

| 中央にセキの形がある場合は如何。損なだけでAやBのコウ立て着手が禁止されている訳ではないことを確認しておく。 |

|

| 10図(想定図1-1) |

| 「隅の曲がり四目はそのまま死」の定めがない場合の、白が黒からのコウ立てを潰してから隅の黒を取りに行った場合の想定図である。実戦では有り得ないかもしれない。この局面では、黒は、大損ではあるがセキのところをコウ立てに使うことができる。 |

|

| 白は黒のコウ立てを受けざるを得ず白1の抜き。黒は黒2とコウを取り返す。白3はコウ立て。黒はこれを利かず黒4でコウのところを取り上げ黒生きに変じる。白5キリで振り代わり。セキがあると、こういう風にややこしいことになる。但し、実戦では、白から仕掛けず黒からは仕掛けられないので発生しない演習であろう。 |

|

|

| 白に対抗して、黒も予め白からのコウ立てを潰しておくとどうなるのか。両者のコウ立ての潰し合いが終わって後、白が隅を取りに行くことになる。 |

| 13図(想定図2-2) |

| 白が先に取るコウであるが、黒が中央の自殺手をコウ立てにして取り返すと白から1つもコウ立てがないので隅の黒がただ生きすることになる。しかし、これは机上の演習である。あくまで、黒からは仕掛けられない形になっているのがミソである。これらを総合的にどう判定するべきか。現在、「隅の曲がり四は死」と定めていると云う次第である。 |

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)