| 「元の理」余話 |

更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.10.5日

| 【方位について】 |

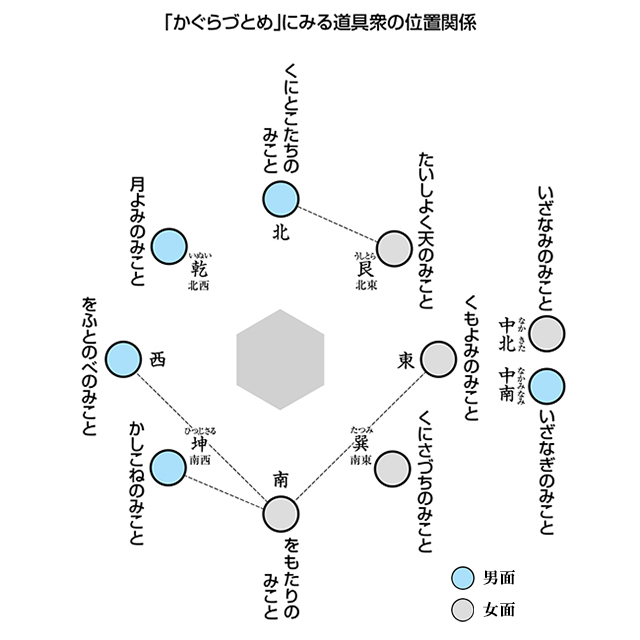

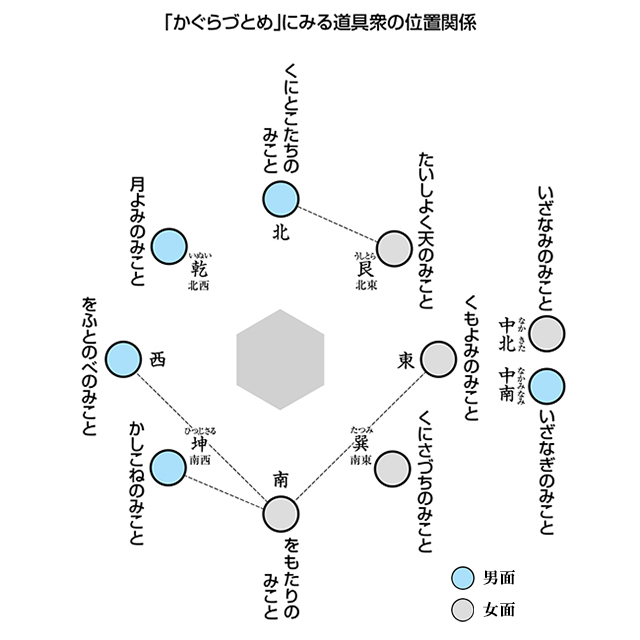

| 方位は、子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、*、戌、亥の四方八方よりなる。これを「四方八方の理」と云う。このうち、子、丑、寅を北、卯、辰、巳を東、午、未、申を南、*、戌、亥を西と云う。 |

|

| 北 いぬい(乾) ┃ うしとら 北西 ┃ 北東 ┃ ┃ ┃ 西 ---------------------------- 東 ┃ ┃ ひつじさる ┃ たつみ(巽) 南西 ┃ 南東 ┃ ┃ 南 |

|

| 【天が台の理】 | |

「170. 天が台」。

|

|

| ◆明治8年11月21日 辻、岡田 「神様のお話は守らしてもらわにゃいかん。守らんよってご守護が頂けないのや。神様のお話を守らしてもらうから身が守られるのやで。心の守りが身の守りになるのや。神様のお話は難しいことないのやから、すぐにでもさせてもらわにゃいかん。守るから守られるのやで、忘れたらいかんで。守るということは、聞かしてもろうた事だけでなく、自分が定めた事も守らしてもらわにゃいかん。定めた事守らんようやったら、守って頂けなくなるだけのことや。守って頂けなくなるということは、身上を守ってもらえないことや。人間同士の間でも、守るからお互い守られるのや。約束したら守らにゃいかん。人の真実を無にするようなことしたらいかん。人を待たせるようなことしたら埃やで。待たせるということは人を縛ることと同じやで。人を縛ることは物を取るより悪い。何でもないように思うているかも知れないが、人の真実を無にしたら自分が守ってもらえんようになるのやで」 「人をしばることは、人の自由をさまたげるもの、御守護の理を止めることにもなるで。ここのところをよう思案してくれ。どんな事になるやらしれんで。時は大切にしなけりゃいかん。時は守ることによって生かされる。守らない時ならいらないやろ。守るということは人の真実やで。真実の心で日々通らしてもらわにゃいかん。真実やったら神様は必ず守って下さるで。神様に守ってもらっておれば日々は安心やで。なんでも守らしてもらう心になんなはれや。神様はきっと守って下さるで」 |

| 【十全のご守護の不足の理】 |

| 「十全のご守護の不足の身体障害者に対して、昔の言葉では『かたわ』と云う」。 |

| 【「刻限の理」、「一日の理」、「一年の理」について】 |

| これを「刻限の理」で見れば、夜12時より午前2時までが子の刻。刻限2時より2時間が丑の刻。4時より6時までが寅の刻。刻限6時より2時間が卯の刻。8時より10時までが辰の刻。10時より12時までが巳の刻。刻限12時より2時間が午の刻。2時より4時までが未の刻。4時より6時までが申の刻。6時より8時までが*の刻。8時より10時までが戌の刻。10時より12時までが亥の刻。 これを「一日の理」で見れば、子、丑、寅が「夜」、卯、辰、巳が「朝」、午、未、申を「昼」、*、戌、亥を「宵」と云う。 「一年の理」では、冬至より春彼岸までの3月90日間を「冬」。「冬」は、整う又は納まる理である。「根」。「誠」。春分(春彼岸)より夏夏至までの3月90日間を「春」。「春」は、養う理である。「芽」。「金銭」。夏至より秋彼岸までの3月90日間を「夏」。「夏」は、生育の理。「茂」。「知恵」。秋分(秋彼岸)より冬の冬至までの3月90日間を「秋」と云う。「秋」は、働きの理。「熟、実」。「力」。 |

| 【「人間一代の理」について】 |

| 「人間一代の理」では、れんだいこ規定では、1歳より3歳までを「幼児」、3歳から7歳までを「少年甲」。7歳から元服の15歳までを「少年乙」。元服後の15歳から25歳までを「青年甲」。25歳より35歳までを「青年乙」。35歳から42歳までを「若甲」、42歳より60歳までを「壮年甲」。60歳から75歳以上を「壮年乙」。75歳以上を「老」と云う。 |

| 【身の内小宇宙、身の外大宇宙の相関相似論】 |

| 「第四首 天理市のルーツをさかのぼる」を参照する。 「元の理」の教えでは、上述の諸神の十全のご守護により、身の内と身の外が密接不可分の関係で同時的に生成されているとしている。即ち、身の内と身の外は無関係であったり対立しているのではなく相補的に調和、拮抗、鼎立している。これを気象で考えれば、ブラジルやシベリアの森林火災が、その他地域の地球全体の安寧に関係している故に乱開発は避けねばならないと云うことになる。 日本神道では、昔から地球と人体は同じ構造で成り立っていると見立てている。例えば地表の土と皮膚、髪の毛と森林、河川と血管、岩石と筋骨なとが同じ理を表していると見て、「地球は生きているガイア」としている。地球の元素から体内の細胞すべてが造られていることも含めてそうである。身の内の人体が小宇宙であり、身の外の地球が大宇宙である。身の内も身の外も「神のからだ」にほかならない。 ところで、次の謎々の答えが分かりますか?「この世に生まれる時までさんざん世話になりながら、その恩を誰も知らないで暮らしている。それを黙って見ているものは何?」。その答えは「おへそ」です。考えてみると、母胎の中では、胎児は羊水の海に漬かりながら、十月十日の間に10億年の進化の歴史を繰り返している。それは人体の進化であると同時に地球の進化でもある。その間、胎児を守り養うための生命の綱というべきものが、ほかでもないオヘソ(臍帯、ヘソの緒)である。いわばオヘソは人体という小宇宙の中心であり、親から生まれた証拠でもあり、私たちの一生を見守ってくれている聖なる場所である。臍という字には「体を整える」という意味が含まれている。そればかりではない。オヘソの奥には太陽神経叢あるいは腹脳と呼ばれる大切な神経の中枢があって、心にとっての大脳と同じ重要な役目を体のために果しているといわれている。気の海といわれる丹田もオヘソの近くにある。オヘソは気の呼吸口であるという説も、あながち否定することはできない。 |

| 【創造の理】 |

| 「第四首 天理市のルーツをさかのぼる」、「第五首 創造の秘密」参照。 カイコは桑の葉を食べてマユをつくりマユから絹糸を分泌する。それを人間が絹衣に仕上げる。草花は火水風の恵みを受けて見事な葉っぱや花や実をつくり出し、それを食べた動物が細胞や血液やホルモンをつくり出す。この営みこそ創造の最たるものであり、生物の体内に入り込んでいる神の働きによる。火水風だけがあっても、それを元に生命を創造する力が生物の中になければ花や実も細胞もつくり出すことはできない。どんなに精巧な加工品であっても、その原料はすべて神の創造物を利用しているに過ぎない。私たち人間はみな親神によって創造され、同じ魂を身の内に宿されている。時々刻々一瞬の休みもなく今も身の内に神が入り込んで創造の働きが続けられているご守護のお陰で生かされている。この根本的な真実が一切の「もと」である。ぬくみ、水気をはじめ、細胞の分裂と結合、飲食物の消化と排泄、空気の呼吸と血液の循環などの働き(理)があるからこそ生命が維持されている。それらの働きは全体として秩序と協調のために一糸乱れず持続されている。皮膚・骨格・筋肉・脳・神経・リンパ腺および五臓六腑などすべての細胞の構造は、神がはたらくための生命の場(道具)として創られたものである。細胞の中の遺伝子は、生命に必要な物質の秩序と構造を決める設計図(プログラム)であり、決して偶然に進化したものではない。設計図だけあっても家は建たないように、 生命あるものは、すべて「理」によって創造され、進化・生育することができる。まず「神のからだ」である自然から選ばれた原料によって生命の種を創造されたのが始まりである。種のなかには神のはたらき(理)を受ける仕組み(システム)がすべて揃っている。たった一つの種(細胞)が分裂と結合を繰り返して六〇兆の細胞から成る人体に成長する。十億年の進化が再現される受胎から出産までの成長の過程に、神のはたらきが如実に現れている。いくら体内を探しても細胞や内臓という部品があるだけで「理」は出てこない云々。 |

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)