http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-12-13/2011121301_06_1.html

2011年12月13日(火)

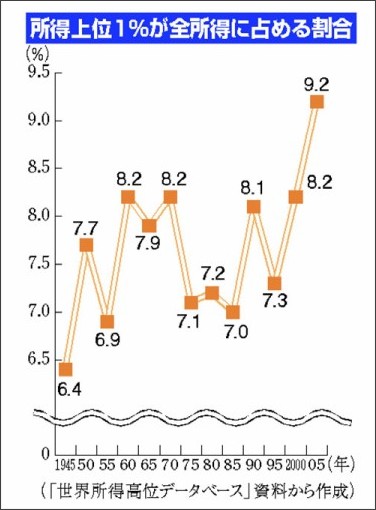

所得上位1%が全所得の9.2% 広がる日本の格差(しんぶん赤旗)

日本で、所得上位1%の人々が2005年、全所得の9・2%を占め、第2次世界大戦後、占有率が最も高くなっていることが、フランスの研究グループの資料で分かりました。

この資料によると、戦後6%〜8%台前半で推移してきた上位1%の所得占有率は、02年以降8%台後半以上を記録するようになり、04年は9・0%に達し、05年は9・2%を記録しました。調べたのは、フランスのパリ経済学院に設置された「世界所得高位データベース」です。この資料は経済協力開発機構(OECD)の報告にも使用されました。

貧富の格差の拡大は、小泉純一郎自民・公明内閣が「構造改革」路線に基づき、社会保障の削減や労働法制の改悪を進めてきた時期と重なります。

日本の所得格差については、OECDが5日発表した報告文書「分断されたわれわれ―なぜ不平等が増大し続けるのか」でも指摘されています。同報告は「2008年の日本の上位10%の平均所得は754万円で、下位10%の平均所得(75万円)の10倍であった。これは1990年代半ばの8倍、1985年の7倍より大きい」と述べています。また、OECD各国に対し、「政府は富裕層に公正な比率の税を負担させるために所得再配分における租税の役割を再検討する必要がある」と提言しています。

|