2016年の大河ドラマ『真田丸』。

主役の幸村を喰ってしまったのが、慶長16年(1611年)6月4日に亡くなられた真田昌幸でしょう。

主人公の父でありながら、あまりに濃厚なキャラクターは、草刈正雄さんの熱演もあって、絶大な人気を博しました。

もちろんこの像はフィクションですが、時代考証担当者が丹念に集めた史料をもとに、築き上げられたキャラクターでもあります。

三谷幸喜氏の筆力、スタッフの力量、草刈正雄さんの熱演あって誕生しました。

謀略と共に立場をコロコロ変え、ときに「表裏比興(ひょうりひきょう)の者」とも称されるこの昌幸。

史実ベースで見ても、上司にはしたくないというか、あまりお近づきにはなりたくないというか……正直どうなのよ?と思うような部分もあります。

では、一体過去に、どんな所業があったのか?

本稿では、史実の真田昌幸像にメスをいれるべく、彼の一生を追ってみたいと思います。

三男として生まれた真田昌幸

天文16年(1547年)、真田幸綱(真田幸隆)の三男として源五郎が生まれました。

母は正室の恭雲院で、河原氏の女。

河原氏は真田氏または同族の海野氏家臣とされています。

-

信玄の快進撃を支えた真田幸隆(幸綱)昌幸や幸村へ繋げた生涯62年

続きを見る

のちに宿敵となる徳川家康は、天文11年(1543年)生まれで4歳上です。

関ヶ原の戦いにおいて、戦えるほどの若さも残しながら、老獪さも備えている。そういう年齢層だと頭の片隅に置いてくだされればと思います。

そんな源五郎が誕生した時は、父の幸綱が武田氏について、実力を発揮していた時代にあたります。

幸綱の長兄・真田信綱には、武田氏傘下に入る前の苦い記憶があったかもしれません。

しかし、10歳年下の弟・源五郎ともなるとそんなものはありません。

代わりにじっくりと目にしたのは、威風堂々とした主君・武田信玄の姿でした。

-

史実の武田信玄は最強の戦国大名だった?人物像に迫る生涯53年まとめ

続きを見る

天文22年(1553年)。

真田氏がついに念願の本領回復を果たしたその年。

源五郎は人質として、武田氏の本拠地である甲府に送られました。

奥近習衆(主君の身の回りの世話をする)となり、信玄の姿を間近で見る機会を得たのです。

そしてその後は、武田一門に連なる武藤氏の跡を継ぎ、武藤喜兵衛尉と名乗るのでした。

16歳で初陣を飾る真田昌幸(武藤喜兵衛尉・歌川国芳作)/wikipediaより引用

こうした幼い頃の経験は、彼自身に大きな影響を与えたことでしょう。

国衆の三男でありながら、武田氏の若きエリートとして成長する。そんなアイデンティティが形成されたと思われます。

幼い頃から育まれた武田信玄への敬愛を、彼は忘れることができませんでした。

武藤喜兵衛尉から真田安房守へ

彼の父や兄は、武田家臣として目覚ましい活躍を遂げておりました。

特に、上野吾妻郡攻略における、真田氏の活躍は際立ったもの。岩下城を攻略して岩櫃城に入り、吾妻郡を掌中におさめたのです。

真田一族の多大な貢献を評価し、信玄は吾妻郡の支配を委ねました。

猛者揃い武田氏の宿老として小県を支配していた国衆の真田一族が、北上野という複雑な地域の支配を担うようになったのです。

北は越後の上杉謙信。

南は相模武蔵の北条氏康。

-

謙信や信玄と渡りあった北条氏康とは?関東制覇を進めた57年の生涯

続きを見る

強敵に挟まれた――この位置取りが後々大問題となっていくことを頭の片隅にでも置いていただけると助かります。

永禄10年(1567年)頃、父の真田幸綱が隠居し、家督を嫡男の真田信綱に譲りました。

そして天正元年(1573年)、武田信玄が没すると、翌天正2年(1574年)には幸綱も没します。

武田勝頼と真田信綱の時代はかくして始まるのですが……これが波乱の幕開けでした。

天正3年(1575年)、三河・長篠の戦い――。

-

長篠の戦いで信長の戦術眼が鬼当たり!勝因は鉄砲ではなく天然の要害

続きを見る

織田徳川連合軍を相手にしたこの激戦で、兄の真田信綱とその次弟・真田昌輝が戦死してしまったのです。

ダメージを負ったのは真田一族だけではありません。武田家臣の多くが失われる、大変動となる戦いでした。

源五郎改め三男・真田昌幸の運命も激変します。

兄・信綱には男子がいたものの、まだ幼すぎました。一族を束ね、武田を支えるにしては、あまりに頼りない。

かくして真田一族の当主は、武藤氏を継いでいた三男・昌幸が継ぐこととなったのです。

信綱の男子は幼すぎるため、勝頼が直々に昌幸を指名したのでした。

「沼田領問題」が始まった

武藤から真田へ――運命が激変した後、ターニングポイントは天正7年(1579年)に訪れます。

この年、上杉謙信が没すると、後継者の座を巡って上杉景勝と上杉景虎が対立しました。

【御館の乱】です。

-

御館の乱で上杉真っ二つ!謙信死後に景勝と景虎が激突した経緯とは?

続きを見る

勝頼は逡巡します。

はじめのうちこそ景虎支援でした。景虎は、関東・北条氏康の息子であり、謙信の養子となっていたのです。

北条側との対立を避けるためにも、景虎支援の立場でおりました。

しかし、後に景勝側からのアプローチを受けると、態度を中立へと変更したのです。

結果、4月に景虎が自刃して、景勝の勝利が確定。

勝頼は、北条と敵対するかどうかは、迷っていたことでしょう。積極支援ではなく、消極和解で、あくまで中立の態度だったわけです。

しかし、弟・景虎を失った北条氏政からすれば、そんなものは苦しい言い訳に過ぎません。

-

信玄や謙信ともバトルした北条氏政~秀吉に最後まで抵抗した生涯53年

続きを見る

北条氏から上杉家に入った景虎ではなく、その敵対者である景勝に味方するとはいかなる所存か! そう受け止められ、結果、武田と北条の間にあった「甲相同盟」の破棄へと事態は進んでいきます。

両国の同盟は、信玄時代から振り返ってみても付いたり離れたり不安定で、この一件を機に、完全に破棄されたと言えます。

-

信玄の娘にして氏政の妻だった黄梅院~同盟破棄により起きた悲劇とは

続きを見る

こうなると、外交方針を切り替えねばなりません。

佐竹義重との間に【甲佐同盟】を締結。

上杉家の新当主である景勝のもとへ菊姫(武田信玄五女)を嫁がせました。

今度は、長年の宿敵だった武田と上杉が関係を結び【甲越同盟】となったのです。武田と北条の決裂は決定的でした。

となると、一番の影響を受ける者は誰か。

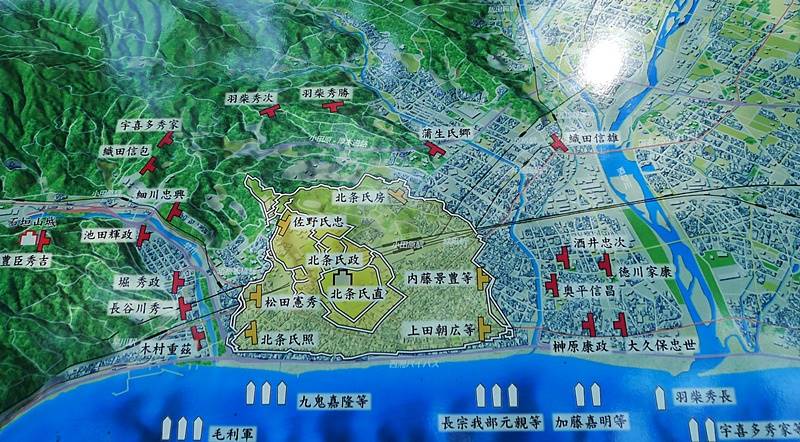

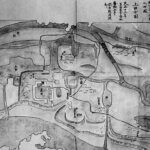

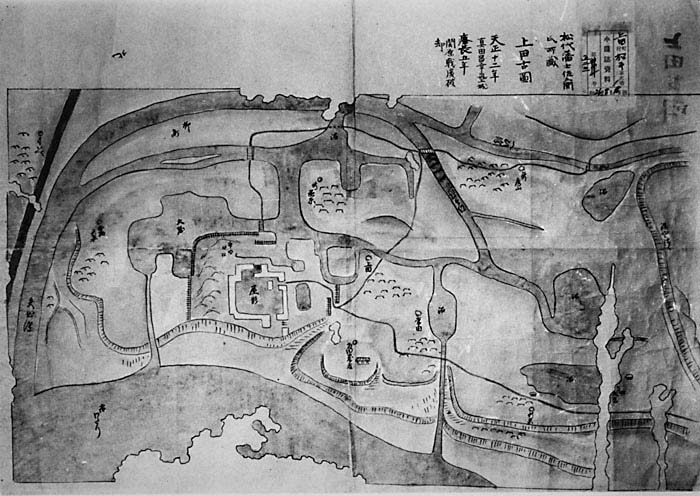

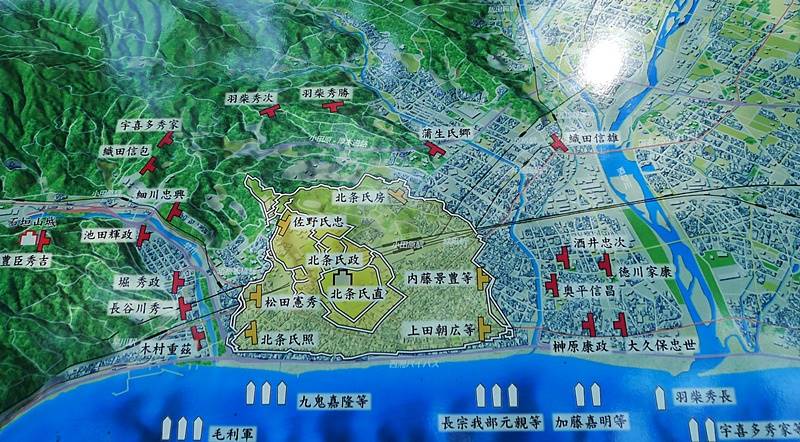

先程の地図を思い出していただければおわかりでしょう。

自領(上野吾妻郡)が北条に隣接している昌幸です。

もちろん怯む昌幸ではありません。それどころか【北条ロックオン!】の姿勢が見え始めます。

第一は、天正7年(1579年)末頃に変えた通称でしょう。

「喜兵衛尉」から「安房守」へ。

ただの改名なんかではなく、彼および主君の動向と重なりました。上野沼田領を虎視眈々と狙っていた昌幸にとって「安房守」は宿敵の通称でもあったのです

宿敵とは、北条氏邦。

北条氏康の四男で、当主・氏政の弟でもある氏邦は、北条一門の御曹司でした。

その相手に敵意を示す通称を選んだのです。

年が明けて天正8年ともなると、昌幸は沼田城の本格攻略に着手しました。

このころ昌幸の宿敵との因縁も生まれております。

天正7年、徳川家康の嫡男・松平信康が自刃。その母・築山殿(瀬名姫)が殺害されました。

-

家康の長男・松平信康はなぜ自害へ追い込まれた?謎多き諸説を考察

続きを見る

-

家康の正室・築山殿(瀬名姫)は重たい女?最後の手紙と殺害理由

続きを見る

原因は諸説あるものの、その背景には武田の影もあったのではないか――とされています。

真偽はともかく、武田と徳川の間にも対立の芽は生じていました。北条は武田との対抗上、徳川との連携を探っていたのです。

周囲の状況を一度整理しておきましょう。

武田を取り囲んでいる勢力は、

のビッグネーム3家。

真田氏の領土は、何度地図で見ても、頭痛がしてきそうな位置ですよね。

まさに混沌とした交通の要衝。昌幸の父・幸綱の代から苦労を重ねて来たものでした。

昌幸の性格は、「表裏比興」はじめ、当時から信頼ができない奴と評価されて来ました。

「こんなところに自領があれば、仕方ないんじゃあ!」と、彼にかわって主張したいところです。

平山優氏『武田三代』付録地図が非常にわかりやすいのでで、ぜひともご覧ください。

-

戦国甲斐武田の軌跡がバッチリわかる~平山優『信虎・信玄・勝頼 武田三代』

続きを見る

想像するだけで胃に穴があきそうな――そんな昌幸の状況をご理解いただければと思います。

彼の波乱万丈な生涯にとって、虎視眈々と狙う「沼田領」は、非常に重要なポイントでした。

武田家滅亡

昌幸の主君である勝頼は、このころ深刻な状況にありました。

天正8年(1580年)の時点で、運命のカウントダウンは始まっていたのです。

織田信長とその同盟者である徳川家康の力は増し、圧迫感を強める一方。

武田勝頼は、追い詰められていくのです。

-

武田勝頼は最初から詰んでいた?不遇な状況で武田家を継いだ生涯37年

続きを見る

2016年大河ドラマ『真田丸』は、この滅亡前夜から始まります。

あのとき昌幸は、勝頼の前で調子の良いことを言いながら、家族の前であっさりと「武田は滅びるぞ」と宣言しており、その表裏比興の者っぷりに視聴者は度肝を抜かれたものです。

武田の宿老として、昌幸は察知できていたのでしょう。

天正9年(1581年)末、勝頼は躑躅ヶ崎館から新府城への本拠移転を決意します。

しかし、改革は遅きに失しておりました。

運命の天正10年(1582年)が開けると、妹婿にあたる木曽義昌が反旗を翻します。

-

武田を裏切った信濃の戦国武将・木曽義昌はもう一人の表裏比興の者か

続きを見る

それだけならまだしも重臣である穴山信君(梅雪)も続きました。

このころ浅間山も噴火して、まさに踏んだり蹴ったり。当時の天変地異は、運命であるとして重く受け止められたものです。

『真田丸』初回においてこの噴火が取り上げられたのも、まさに運命的な演出でした。

外からは織田信忠の侵攻。

内側からは相次ぐ謀反。

もはや武田家は滅びゆく運命であったのです。

『真田丸』第一回のタイトルは「船出」。

主君の滅亡とは、大損害であり打撃でしたが、国衆である真田一族にとっては、新たな旅立ちとも言えたのです。

武田家宿老から、徳川、上杉、北条の狭間で揺れる木の葉のように、されど表裏比興でどんな苦境も生き抜いて見せる――。

戦国国衆のサバイバルが幕を開けるのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!

「天正壬午の乱」始まる

天正10年(1582年)3月。

武田勝頼とその妻子の自刃によって、武田家は滅亡しました。

-

なぜ戦国最強の御家が滅んだか?平山優『武田氏滅亡』が圧倒的な読後感

続きを見る

それに先んじて、昌幸は手を打っていました。

勝頼の許可を得ながら、時には国衆を調略成敗しながら、手にしてきた沼田領。そこを抑えながら、北条氏邦と交わした書状のやりとりが見られます。

武田のあとは北条につく――そんな保険をかけていたのですね。

その一方で、武田氏直臣に所領を分け与え、彼らも忠義を誓うような動きが見られ始めます。

主君の許可なしに所領を与えることは、もはや独立勢力になっていたということ。

『信長の野望』で例えますと、もう昌幸の所領は武田領と別の色に染まりつつある、というところでしょう。

そんな中で、織田勢も武田領に攻め入り、国衆や家臣の調略を進めていました。

滝川一益が箕輪城に入り、睨みを利かせ始めるわけです。

-

信長家臣で最強のオールラウンダー滝川一益!62年の波乱万丈な生涯

続きを見る

昌幸は、一益に人質を差し出すこととしました。

という2名です。

昌幸は武田の後は北条、そして織田への従属を選び、自領の確保と生き残りをはかったのです。

いくら昌幸だって、まさかその少し後に、本能寺の変が起き、織田信長が討ち果たされることなんて予想できるはずがなかったでしょう。

-

史実の織田信長ってどんな人?生誕から本能寺まで49年の生涯まとめ

続きを見る

-

なぜ光秀は信長を裏切ったか「本能寺の変」諸説検証で浮かぶ有力説は

続きを見る

しかも西では羽柴秀吉(豊臣秀吉)が怒涛の中国大返しを見せ、天下人を目指すわけです。

-

ド派手すぎる豊臣秀吉の逸話はドコまで本当か?62年の生涯まとめ

続きを見る

-

中国大返しは可能か 秀吉&官兵衛による10日間230kmの強行軍を考察

続きを見る

東国、しかも混沌のど真ん中ともいえる旧武田領で、北条と向き合っていた一益に、そんな芸当ができるはずもありません。

箕輪城を出た一益は、北条勢と神流川の戦い(神流川合戦)でぶつかり、兵力差もあって敗北。

こうなると、昌幸が一益の指示を仰いでいるわけにもいかなくなります。一益からは人質の母・河原氏と二男・弁丸も返還されました。

ただ、ここで、この二人がすんなりと昌幸の元に戻ったわけではありません。

国衆の木曾義昌が確保していたのです。

混沌を経て、一益は、茨の道である旧武田領を西進しました。昌幸としては、本能寺後における東国地方の混沌を、泳いで行くほかありません。

沼田領・吾妻領の国衆たちに朱印状を発給して足場を固めつつ、今度は上杉に付くことを決めまます。

そして6月末までには、上杉氏に従属を果たしています。

しかし、7月9日までには北条への従属も確認できます。

一体何がどうなっているのか?

これも、国衆であるということが大きいものです。

近隣の室賀氏・屋代氏は、北条氏への従属を選んでいました。

『真田丸』で「黙れ小童ぁ!」という決め台詞を発していた室賀正武を思い出していただければと思います。

上杉に従属したにせよ、こうした近隣の国衆から離反されたら自身の身は危うくなります。

話が混乱してきましたでしょうか?

そうなりますよね。

さらにややこしいことに、昌幸の実弟・加津野昌春は上杉方についています。

彼は『真田丸』では、真田信尹(のぶただ)で統一されておりました。

信尹はいったん兄と共に上杉にはついたものの、兄と同じく北条にはつかず、そのまま上杉にとどまっていたのです。

北条か。上杉か。これだけでも十分ややこしいのに、ここで第三の男が登場します。

徳川家康です。

-

三度の絶体絶命を乗り越えた徳川家康~天下人となる生涯75年とは?

続きを見る

徳川としても、明智光秀の討伐が叶えば、天下取りにグンと近づくことができる。

しかし、大軍を率いて、光秀と対峙するまでの道程を通過するのは至難の技。

家康は、むしろ旧武田領と家臣の取り込みを積極的に進めることにより、先々を有利に進めようと考えました。

-

史実の明智光秀とは?麒麟がくるとは何が違ったか?55年の生涯まとめ

続きを見る

となれば甲斐で武田領を吸収しようとする徳川と北条の激突は、不可避であります。

この武田領をめぐるサバイバルは、のちの天下形成においても重要な役割を果たすのでした。

頭が混乱しますが、醍醐味でもあるところですので、地道に話を進めたいと思います。

家康との因縁が始まる

織田の同盟相手であった徳川。

しかし、その織田政権後継者を決める「清洲会議」では、存在を無視されているような印象があります。

-

清洲会議のキーパーソンはお市の方!? つまり勝者は秀吉ではなく勝家だったのか?

続きを見る

映画『清洲会議』でも徳川の出番はありませんでした。

だからといって、家康を無視したとも思えません。

・徳川は織田との同盟者

・武田攻めには徳川が参加している

・上杉と北条牽制のためにも、武田領は徳川がいただく

そういう同意があったとしてもおかしくはありません。武田滅亡以来、徳川は土地のみならず人の取り込みも、熱心に行なっているのです。

とはいえ、織田勢の傘下から抜けきっていないからには、彼自身が積極的に攻めるわけにもいきません。

「織田勢力のために武田を得るのだ!」という大義名分が欲しい。

織田政権後継者である羽柴秀吉(豊臣秀吉)にとって、家康の存在は悩ましいものでした。

正面切って敵対するのは困ります。

家康が上杉と北条を抑えていれば、秀吉が西へと進むこともできる。

そこで清洲会議があった6月の翌7月に秀吉は、家康の甲斐・信濃・上野3カ国の領有を認めたのです。

注意したいのは、こういう場合は許可が先で、実効攻略は後であるということ。

「この国を支配してもよいですよ。ただし、あなたが手にしたらね」という条件なのです。

結果、家康は北条と火花を散らし、旧武田領を自力で得なければならなくなりました。

今後どこまで躍進できるか――それは、武田領の取り込みにかかっている。家康の踏ん張りどころは、まさにここなのです。

そしてそんな中、昌幸の母である河原氏と二男・弁丸は、家康についた木曾義昌を経て、家康の元へと送られておりました。

弁丸、のちの真田信繁(真田幸村)が史料で確認できるのは、人質としてです。

-

史実の真田幸村(信繁)はどんな人?生誕~大坂の陣までの生涯45年

続きを見る

『真田丸』では、このときの信繁=16歳説を採用しておりましたが、作劇上の都合で、史実では幼名ということから13歳説が有力ではないかとされています。

さて、昌幸はどうするのか。

吾妻・沼田の支配を固めつつ、決断の時が迫っておりました。

そしてこの9月には、徳川従属を決めるのです。上杉から追放されていた実弟・信尹、国衆の芦田依田信蕃らが、説得にあたったとされています。

これを受けて家康は、上杉方にも昌幸保護を依頼しました。

時代の流れからしてそんなものか……。

人質もいるし、実弟の説得もあったことだし――と考えたくもなりますが、よくわからない点もあります。

昌幸は、9月に徳川従属を決めながら、10月まで非公開でした。北条がいるからには、そう簡単に所属変更を明らかにはできないのです。

北条としては、まず徳川第一であり、真田は後回しという認識ではあります。

しかし、それがいつ覆り、自領が攻撃されるともわかりません。

それでも北条と敵対したからには、北条領にある祢津・沼田攻撃を開始します。バックには徳川がいるし、昌幸としては当然のことなのですが……。

ここで、真田にとっては理不尽かつ予想外の事態が起こります。

10月、織田政権の織田信雄・織田信孝から、徳川と北条和睦の方針が出されたのです。

-

愚将とされた織田信雄(信長の次男)は本当にダメ武将か?血筋は現代へ

続きを見る

-

信長の三男・織田信孝が迎えた壮絶な最期~秀吉に敗れて十字腹とは?

続きを見る

続いて北条氏直と家康の女・督姫の婚礼が決定。

武田領をめぐる【天正壬午の乱】が、ついに終息へ向かうこととなるのでした。

-

上杉・徳川・北条相手に真田の表裏比興が炸裂!天正壬午の乱とは?

続きを見る

ここでの徳川・北条間の交渉で「沼田領問題」が持ち上がります。

【旧武田領の帰属】

甲斐:徳川

信濃:徳川

上野:北条

昌幸の吾妻領・沼田領は上野にありました。

要は、この両地方を取り上げられて、北条に渡す――と頭越しに決められたようなものです。

徳川には、油断があったのかもしれません。

たとえ強引な取り決めでも、国衆ごときは泣き寝入りするしかない。そう考えてもおかしくはないところです。

しかし、昌幸は違いました。

北条側から、吾妻領・沼田領引き渡しを求められると、これを拒否。とれるもんなら力づくでやってみろ。そんな流れです。

それだけではなく、北条領への武力攻略を進めていたのですから、クソ度胸にも程があります。

かくして、吾妻領・沼田領は、さながら火薬庫状態になりつつあったのでした。

因縁の上田城

真田一族は、まるで嵐に翻弄される小舟のようだ――。

『真田丸』では、そんな喩えが使われておりました。

気持ちはわかります。

徳川、北条、上杉の間で、真田一族は翻弄されているのです……と、言いたいところですが、これをまるでサーファー気分でエキサイティングに乗り切る姿を描いたところが、あのドラマの魅力です。

天正11年(1583年)春には、昌幸母・河原氏を徳川の人質としました。

しかも家康自らが甲府に来ると、昌幸自身が出仕をしているのです。

完全に徳川についたとみなせる動きでしょう。

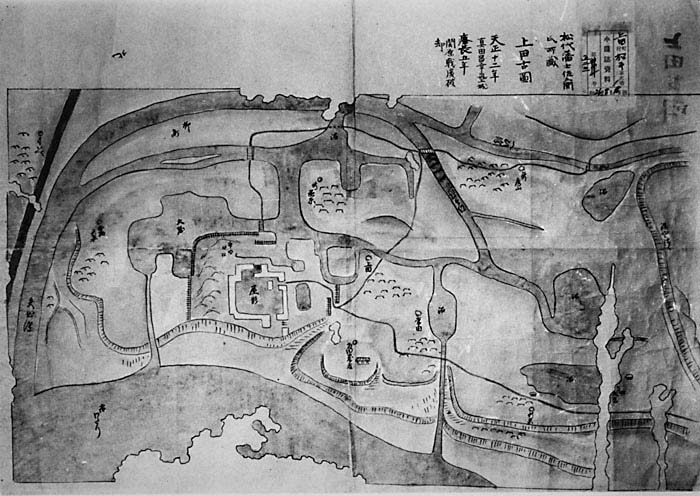

こうした中で昌幸は、徳川の支援を受け、新拠点となる城・海士淵城(のちに改名して上田城)を築き始めました。

上田城西櫓

上杉に睨みを利かせるための城でした。

徳川としては、昌幸から小県領を取り上げ、北条に引き渡さねばなりません。

そのお詫びとみなせますし、自分の新たなる味方に太っ腹なところを見せたかったのかもしれません。少なくとも、そこには好意があるでしょう。

この徳川の気持ちも、色々と重要かもしれません。

心理的な要素を考えすぎますと、歴史を誤ってとらえてしまいかねませんが。

ここで、なんだかおかしな動きが出てきます。

夏になると、沼田城代・矢沢頼綱(幸綱の弟・昌幸の叔父)が、上杉に従属するのです。

この動きを、昌幸から切り離せるとは思えません。

親族ですし、真田一族の宿老なのです。

季節が秋に変わる頃、天下はまたも動き始めます。

春に柴田勝家を滅ぼし、天下人として着実に力を増しつつあった秀吉が、信州の混乱をおさめようとするのです。

【信州郡割】でした。

・徳川と上杉は和睦する

・徳川と上杉の領土を決めるのは、秀吉である

この統制は、秀吉に服属するかどうかを判断するものでもありました。

秀吉への服属によって、自分の領土や地位を確定させる。そういうチャンスがあることを、当時の大名や国衆は把握していたものです。

平たく言えば外交です。交渉が重要な時代になりつつありました。

「関東惣無事」が、この事態を表す言葉としては適切……と思いたいところですが、このあたりがどうにも難しく、当時ですら混沌としていたことがわかります。

織田方の大名である家康は天正12年(1584年)、織田信雄と手を組んで、秀吉と合戦「小牧・長久手の戦い」に及んでいるのです。

-

豊臣vs徳川の総力戦「小牧・長久手の戦い」複雑な戦況をスッキリ解説

続きを見る

「惣無事」が本来はなかった、誤りという説もあるほどです。

しかし、当時だからこそ混沌としておりました。なんせ理想と現実の食い違いが大きく当事者すら迷っていたのです。

後世の戦国ファンから見ても、なんだかわからくなっても無理のないところでしょう。

理想としては、もう合戦で決着をつけたくない。

しかし現実はそうもいかない。

混沌と曖昧がある状況ということで、とりあえず話を進めましょう。

第三の選択肢は上杉

天正13年(1585年)、昌幸は上杉への従属を決めました。

・北条が自領とその周辺を攻撃してくる

・徳川は「沼田領を北条に渡すから、よこしなさい」と言ってくる

そんな状況です。

大事な領地を渡さなければならない――となれば第三のチョイスである上杉になるわけです。整理すると納得できるかもしれませんが、徳川からすれば、もうわけがわからない状態です。

上杉には人質として、次男・真田信繁が送られました。

彼の運命の鍵は、こうしたところにもあるものです。

さすがに徳川としても、もう黙っているわけにはいかなくなりました。そして……。

8月、夏の盛りになると、沼田城・上田城に徳川勢が攻めてきます。

徳川の支援で作った城で、徳川を迎え撃つという、なかなか強烈な展開。かくして起こった第一次上田合戦で、昌幸は徳川の大軍を相手に勝利をおさめたのでした。

-

昌幸の策が次々に的中! 第一次上田合戦で徳川を翻弄した戦術とは?

続きを見る

真田昌幸時代の上田城古図(上田市デジタルアーカイブポータルサイトより)

そして9月には、北条氏まで攻め込んで来られて、これも打ち破り、大名相手に自領を防衛する離れ業を見せるのでした。

こうした勢いのまま、昌幸は徳川についた国衆の袮津領も服属させ、小県を統一。

唯一従わないのが室賀正武でした。この正武を謀殺し、決着をつけたのでした。

築城、外交、合戦、策略そして謀殺。

戦国武士のスキルをフル活用する、それが昌幸の生きる道でした。

その道徳的な観点を、後世の人間が判断しても意味がありません。

謀殺もまた、昌幸の生きた道なのです。

※続きは【次のページへ】をclick!

秀吉との交渉開始

昌幸が上杉方に従属したのは重要な点です。

織田方に属する大名には、外交ルートがあります。

合戦ではなく外交ルートで自領や立場を確保しようと、大名が頭を悩ませていた頃です。

上杉家は、秀吉配下でフル活動をする石田三成と、かなり懇意にしておりました。

三成と上杉家の直江兼続は、かなり近い距離感であったのです。

三成となんとかコンタクトを取りたい。

そう大名が悩む中で、上杉家はかなり有利な状況でした。

-

日本史随一の嫌われ者・石田三成を再評価!豊臣支えた41年の生涯

続きを見る

-

戦国武将・直江兼続の真価は「義と愛」にあらず 史実に見る60年の生涯

続きを見る

関ヶ原の戦い(1600年)で東軍につくか、西軍につくか。

その根を辿ってゆくと「本能寺の変」あとの豊臣政権スタートから秘められているのです。

真田の場合は、上杉・石田ルートを確保できました。

真田一族が国衆から大名に上り詰めるルートには、さまざまな要因、偶然、幸運、必然……多くの要素が積み重なっています。

昌幸にとっては、徳川・北条の敵対者である秀吉の命令に従うことは、ワンポイントリード感覚があったかもしれません。

ただし、ここでパワーバランスがまたも変わります。

織田信雄と手を組み、秀吉に抵抗してきた家康。これ以上の抵抗はもはや得策ではない――そう判断し、秀吉との和睦へ向かいます。

その結実が、天正14年(1586年)春にありました。

家康と、秀吉の妹・旭姫との婚礼です。

年齢的にも、旭姫を離縁したものであったことも含めて、相当強引なものではありました。

そこまでしてでも、家康を取り込みたいと秀吉は考えていたわけで、秀吉は昌幸に対し、家康との停戦令を出すのです。

かくして【真田vs徳川】は停止しますが、【真田vs北条】は依然として敵対しておりました。

北条氏邦は、彼らにとって不法占拠状態の真田を追い払うため、吾妻・沼田領に侵攻をしています。

沼田・吾妻領は、当時最もホットな場所になりつつありました。

ここで昌幸は、胃痛のして来そうな行動を取ります。

豊臣秀吉からの出仕要請を拒んだのです。

昌幸は「表裏比興の者」

旧武田領の国衆たちは、秀吉従属の後、家康への「与力」とされていました。

家康の武田領への強い思いを知った秀吉のサービスでしょうか。

そうなってくると、またも争いの種が蒔かれて来ます。

家康:真田への不快感

秀吉:アンチ真田・家康のことを考えねばならない

昌幸:北条が自領を狙っているのに、出仕してたまるかい! しかも、家康の与力? ケッ

こんな状況では、家康と秀吉に対し喧嘩を売るような態度と取られかねません。

そしてここで、昌幸を形容するあの言葉が出てくるのです。

「表裏比興の者」

(本音と建て前の違いがおかしい)

この言葉は、家康による真田討伐報告で確認できます。

石田三成・増田長盛が、上杉景勝にこう言ったわけです。

「あの真田昌幸は、本音と建て前の使い分けがクレイジーな奴なので、徳川家康が成敗することになりました。あなたは真田を支援してはいけません」

そんな状況になれば、顔面蒼白になって備えてもよさそうなところです。

それでも昌幸は、アグレッシブに吾妻・沼田領攻略を狙っています。まったくどんだけタフなのよ~!

一方で、これまで続けてきた外交解決の努力も見られます。

上杉景勝は軍事ではなく、交渉を豊臣政権に持ちかけておりました。

「昌幸は上杉配下の者です。徳川・北条間で沼田領問題があるのはその通りですが、ここは武力ではなく交渉で解決したほうがよろしいのではないでしょうか。北条和睦のステップにもなります」

秀吉が、昌幸に相当怒っていたことは確かです。

・人質を出さない(上杉にはいる)

・出仕しない

・表裏がある

一言でいえば信用できない。

しかし、秀吉の政権もまだ基盤がそこまで強固でないため、真田の背後にいる景勝の機嫌を損ねることもしたくはありません。妥協せざるを得ないのです。

ただ、これについて妥協をしているのは、何も秀吉だけではありません。

昌幸も出仕をしなければならない。

しかも、家康の与力にならなければならない。

さんざん家康と因縁がある昌幸です。

家康の与力になるなんて、とても喜べる状況ではありませんでした。

秀吉に出仕する

天正15年(1587年)3月、タイムオーバーです。

昌幸はまず駿府の家康、そして秀吉に出仕することとなりました。

このとき、懸案の人質も解決しております。二男・真田信繁です。

かつて昌幸が、人質として武田信玄の全盛期に魅了されたように、信繁もまたのぼりゆく豊臣政権の目撃者となるのです。

一方で嫡男・真田信之(本稿ではこの名で統一します)は、その婚姻によって徳川方との結びつきを深める役割を果たしています。

-

史実の真田信之が生き残れた理由~昌幸や幸村と別離した才覚とは

続きを見る

彼の最初の妻・清音院殿は、昌幸の兄・真田信綱の遺児にあたります。

イトコ同士での婚礼であり、嫡流の血を残したい配慮によるものでした。

それを差し置いて迎えた二人目の妻が小松殿(小松姫)。

本多忠勝の女(むすめ)です。家康の養女説もありますが、確定しているとは言えません。

家康譜代家臣の血を引くわけです。

家康と昌幸の間を結びつけたい、そんな政治的意向がそこにあることは確かです。

-

忠勝の娘にして信之の正妻・小松姫(稲姫)が真田を守る!48年の生涯

続きを見る

-

家康を天下人にした本多忠勝~5つの最強武将エピソードと63年の生涯

続きを見る

この婚礼の時期は諸説ありますが、天正15年前後とされています。

いずれにせよ昌幸二人の子は、この頃から豊臣派(信繁)と徳川派(信之)に分かれる運命にあったのです。

真田家の立場も曖昧なもので、

・豊臣大名

・かつ徳川与力

という、二重の属性がありました。

この婚礼のあたりから、吾妻・沼田領に関しては、兄・信之が統治するようになったと思われる文書が見られます。

小県・埴下郡は昌幸が統治をしておりました。父子による担当分割が見て取れます。

この春から夏にかけて、秀吉による九州平定も終わりました。

そうなると、東に目が向けられます。

北条氏政・北条氏直親子は、秀吉とはじめから抗戦すると考えていたわけではありません。

-

秀吉に滅ぼされた関東の雄・北条氏直~生涯30年どんな功績がある?

続きを見る

ただ、和睦を探る中でも「沼田領問題」はくすぶり続けていたのです。

その結果、恐ろしいカタストロフが訪れます。

※続きは【次のページへ】をclick!

「名胡桃城問題」勃発

天正17年(1589年)春、「沼田領問題」は秀吉が決着をつけました。

北条側からは板部岡江雪斎が上洛を果たしています。この前後に、沼田領を統治していた信之も上洛しました。

言い分を聞いた上で、判断を下したと考えられます。

・北条出仕条件として、沼田領は北条側の言い分を聞き入れる

・自力による確保はできていないため、北条:真田=2/3:1/3で分割する

・真田から北条への割譲分の割り当ては、徳川から真田に行う

これを受けて、この年末には北条氏出仕で話がまとまりかけていたのです。

秀吉派遣の者が立ち会う中、城の引き渡しも無事に済むかのように思われたのですが……。

ここで勃発したのが名胡桃城問題でした。

真田側の認識では、名胡桃城は割譲の対象外。譲る気はありません。

しかし、北条側からすると違います。自分たちのものだ、と主張するわけですが、位置的には難しい場所にあります。

北条側の言い分にも理解はできますし、思い入れがあって特別扱いしたい真田の気持ちもわかる。

真田家の墓所があったという理由が後世語られることもありますが、これは創作のようです。

この問題にわかりやすさを求めて、そんな創作がなされたのでしょう。

そんな両者の言い分が燻っている最中の11月、北条方が突如、名胡桃城を武力で制圧しました。

真田も抵抗の構えを見せます。秀吉からすれば、自らの裁定に北条が逆らったことになります。

事件に関与した者の処刑を強硬に求め、事態はこじれ、結果、もはや北条は討伐せねばならないと秀吉が決意を固めるのです。

北条側も家臣を上洛させ弁明をはかってはおります。

しかし、こうなるともはや北条当主が上洛せねば、どうにもなりません。

「名胡桃事件」は、時代の趨勢を象徴するような事件でした。かつてならば、この程度の小競り合いがここまで大きな事態にはならかったことでしょう。

それがそういうわけにはいきません。

真田の背後には、徳川、上杉、そして豊臣がおりました。

北条側は虎の尾を踏んでしまったようなもの。かくして事態は、北条氏の滅亡である「小田原征伐」へと向かってゆくのです。

-

小田原征伐で秀吉相手に退かず! 北条家の小田原城はどんだけ強いのか

続きを見る

北条氏が抵抗したのは、信玄も謙信も落とせなかった【小田原城の防衛力】を過信したからと考えられてきました。

しかし、前述の通り彼らは開戦回避を探っていたのです。

むしろ小さな名胡桃城こそ「小田原征伐」における大きな原因と考えられなくもありません。

真田一族は、この「小田原征伐」に豊臣大名として参戦します。

縁の深い北条攻めに、強大な力の一端として加わったのです。

photo by お城野郎

北条の安房守であった氏邦は降伏し、命こそ助かったものの、歴史の表舞台から消え去っていきます。

安房守対決においては、昌幸が勝利。

そしてこの「小田原征伐」後、真田家の豊臣大名としての地位は確定しました。

・信濃上田領3万8千石を支配:真田昌幸

・上野沼田領2万7千石を支配する:真田信之

=合計6万5千石

国持大名には及ばないものの、それなりの石高でしょう。

武田家滅亡後の混沌からここまで辿りついた手腕は、かなりのものです。

ここで考えたいことは、昌幸と信之の統治が、豊臣大名となった時点で分裂していることです。

関ヶ原前夜の離別が強調される傾向がありますが、この体制はそのはるか以前からありました。

国衆として翻弄し流刑者として没す

さて、このあとも昌幸の波乱万丈の人生は続きます。

豊臣政権の崩壊。

第二次上田合戦。

-

第二次上田合戦で真田軍が徳川軍を撃破!恐るべし昌幸の戦術とは?

続きを見る

そして関ヶ原の西軍敗戦からの九度山配流を経て、慶長16年(1611年)に死没。

享年65。

残念ながら昌幸は、真田一族の主役の座ではないように思えるのです。

大名に挟まれた国衆として暴れまわり、翻弄し続けていた昌幸。

そんな昌幸と、豊臣大名になってからの彼では、何か違うようにも思えてしまいます。真骨頂は国衆時代のように思えるのです。

徳川政権について真田家を守り抜き、配流先の父にも配慮を欠かさなかった長男・信之。

豊臣政権との強い結びつきがあり、その元で煌めいたに二男・信繁。

-

史実の真田幸村(信繁)はどんな人?生誕~大坂の陣までの生涯45年

続きを見る

彼ら二人の兄弟を追った方が、真田の動きはわかりやすくなります。

偉大なる父であり、脇役としてしぶい輝きを放つ昌幸の姿は、息子たちの記事でご確認ください。

「全くわからん!」それでいい

さて、真田昌幸という人物について、おわかりいただけたでしょうか。

「全くわからん!」

そう、『真田丸』の昌幸のように叫びたくなった方も多いことでしょう。そういう状態のまま世に記事を送り出すことは、禁じ手だとわかってはおります。

ただ、昌幸の性質は、むしろこういう人物であったと決めつける方が無理があると思えるのです。

歴史人物の言動を、後世の道徳観で裁くことは危険です。

無理に理解しようとすることもそうです。

昌幸の場合、同時代でも理解されていたとは思えません。

似た立場の人物においても、ここまで難解な行動を取っていないのです。

家康や秀吉すら、その言動に困惑を見せて怒るほど。当時から、実態をつかめない、敵対者からすれば極めてけしからん人物でした。

偉人とは、人生のロールモデルにしたくなるものです。

しかし、昌幸の真似をすることは危険すぎて、御免被るとしか言いようがありません。

真似をしたら即座に破滅しかねない――そんなおそろしい生き方だと感じてしまうのです。

やっぱりこう叫びたくなります。

「全くわからん!」

これだけではわからないという方には、おススメの手段があります。

『真田丸』視聴経験のある方

→もう一度『真田丸』を見よう!

→あのドラマの考証三氏(平山優氏、黒田基樹氏、丸島和洋氏)、城廓考証・千田嘉博氏の著作を片っ端から読もう!

以上です。

本稿だってドラマの絞りカスのようなものです。

あの作品には素晴らしい点がいくらでもあり、真田昌幸の人物像は、その中でも最大のものでしょう。

現代人が理解できるマイホームパパにしようとか。

えげつない謀殺は避けて、聖人君子にしようとか。

そういう配慮はなく、ありのままに謀殺し、逆らい、煽る。妻子や家臣ですら翻弄されて困惑している。そんなごまかしのない混沌でした。

「昌幸は、昌幸なのだから、もう仕方ない」

隣にいたら災難としか思えない人物を、草刈正雄さんが極めてチャーミングに演じ切ったのです。

不可解な昌幸が、それでいて魅力的。

ともかく『真田丸』を見ましょう。