181、天理、人道、老子、仏の教えの諭し

翁曰く、自然に行るゝこれ天理なり。天理に随(したが)うといえども、又人為を以て行うを人道と云う。人体の柔弱なる、雨風雪霜寒暑昼夜、循環不止の世界に生れて、羽毛鱗介(りんかい)の堅(かた)めなく、飲食一日も欠くべからずして、爪(つめ)牙(きば)の利なし。故に身の為に便利なる道を立たざれば、身を安ずる事能わず。さればこそ、この道を尊(たっと)んで、その本原天に出づと云い、天性と云い、善とし美とし大とするなれ。この道の廃(すた)れざらん事を願えばなり。老子その隙(すき)を見て、道の道とすべきは常の道にあらず、などゝ云わるは無理ならず。然りといえども、この身体を保つが為、余義なきを如何せん。身、米を喰い衣を着し家に居り、而してこの言を主張するは、又老子輩の失と云うべし。或いは曰く、然らば仏言も失と云うべき歟。翁曰く、仏は生といえば滅と云い、有と説けば無と説き、色則是空と云い、空則是色と云えり。老荘の意とは異なり。 |

| ※補講※ |

182、仁智の諭し

翁曰く、天道は自然なり。人道は天道に随(したが)ふといえども、又人為なり。人道を尽して天道に任すべし。人為を忽(ゆるがせ)にして、天道を恨る事勿れ。それ庭前の落葉は天道なり。無心にして日々夜々に積もる。これを払わざるは人道に非ず。払えども又落る。之に心を煩(わずらわ)し、之に心を労し、一葉落れば、箒(ほうき)を取て立つが如き。これ塵芥(ちりあくた)の為に役せらるゝなり。愚かと云うべし。木の葉の落るは天道なり。人道を以て、毎朝一度は払うべし。又落るとも捨て置きて、無心の落葉に役せらるゝ事勿れ。又人道を忽にして積り次第にする事勿れ。これ人道なり。愚人といえども悪人といえども、能く教うべし。教えて聞かざるも、これに心を労する事勿れ。聞かぬとて捨てる事なく、幾度も教うべし。教えて用いざるも憤る事勿れ。聞かずとて捨るは不仁なり、用いぬとて憤るは不智なり。不仁不智は徳者の恐るゝ処なり。仁智二つ心掛けて、我が徳を全うすべし。 |

| ※補講※ |

183、廿四孝図の諭し

某の寺に、廿四孝図の屏風(びょうぶ)あり。翁曰く、それ聖門は中庸を尊ぶ。然るにこの廿四孝と云う者皆中庸ならず。只王裒、朱寿昌等、数名のみ奇もなく異もなし。その他は奇なり異なり。虎の前に号(なき)しかば、害を免るゝに至ては我之を知らず。論語孝を説く処と、懸隔(けんかく)を覚う。それ孝は親の心を以て心とし、親の心を安ずるにあり。子たる者平常の身持心掛け慥ならば、たとえ遠国に奉公し、父母を問ふ事なしといへども、某の藩にて褒賞(ほうしょう)を受けし者ありと聞く時は、その父母我が子ならんと悦び、又罪科(つみとがガ)を受し者ありと聞く時は、必ず我が子にあらじと苦慮せざる様なれば、孝と云べし。又同く罪科に陥りし者ありと聞く時は、我が子ならんかと苦慮し、褒賞の者ありと聞く時は、我が子にあらじと、悦ばぬ様ならんには、日に月に行通ひて、安否を問ふとも、不孝とす。古語に、親に事る者は、上に居て驕(おご)らず、下に居て乱れず、醜(しゅう)に在て争わずと云ひ、又違ふ事なしとも、又その病をこれ患(うれ)ふとも云り。親子の情見るべし、世間親たる者の深情は、子の為に無病長寿、立身出世を願ふの外、決して余念なき物なり。されば子たる者は、その親の心を以て心として親を安んずるこそ、至孝なるべけれ。上に居て驕らざるも、下と成りて乱れざるも、常の事なれど醜に在て争はずと云へるに、心を付べし。醜俗に交る時は、如何に堪忍するとも、忍び難き事多かるべきに、この場に於て争はぬは、実に至孝と云ふべきなり。 |

| ※補講※ |

184、父子の道の諭し

翁曰く、人の子たる者甚(はなはた)不孝なりといへども、もし他人がその親を譏(ソシ)る時は必ず怒るものなり。これ父子の道天性なるが故に怒るなり、詩に曰く、汝の祖を思ふ事無からんや、と云えり、うべなり。 |

| ※補講※ |

185、善導の諭し

翁曰く、深く悪習に染みし者を、善に移らしむるは、甚だ難し。或は恵み或は諭す。一旦は改る事ありといへども、又元の悪習に帰るものなり。これ如何ともすべなし。幾度もこれを恵み教ふべし。悪習の者を善に導くは、譬えば渋柿の台木に甘柿を接穂(つぎほ)にしたるが如し。やゝともすれば台芽の持前(モチマヘ)発生して継穂の善を害す。故に継穂をせし者、心を付て、台芽(ダイメ)を掻(カ)き取るが如く厚く心を用ふべきなり。もし怠れば台芽の為に、継穂の方は枯れ失せべし。予が預りの地に、この者数名あり。我この数名の為に心力を尽せる甚だ勤たり。二三子これを察せよ。 |

| ※補講※ |

186、履き物の諭し

翁曰く、富人小道具を好む者は、大事は成し得ぬ物なり。貧人履(はき)物足袋(たび)等を飾る者は立身は出来ぬものなり。又人の多く集り雑踏する処には、好き履物をはく事勿れ。よき履物は紛失する事あり。悪きをはきて紛失したる時は尋ねずして、更に買求めて履きて帰るべし。混雑の中にて、これを尋ねて人を煩すは、麁悪(そあく)なる履き物をはきたるよりも見苦し。 |

| ※補講※ |

187、中庸の諭し

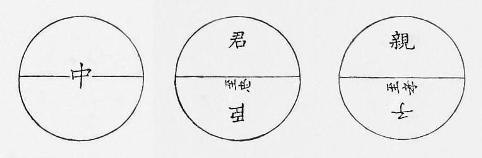

翁曰く、聖人中を尊ぶ。而てその中と云ものは、物毎にして異なり。或はその物の中に中あるあり。物指(モノサシ)の類これなり。或は片寄(カタヨリ)て中あるあり。権衡(ハカリ)の垂針(おもり)の平これなり。熱(あつ)からず冷(ひややか)ならざるは温湯の中、甘からず辛からざるは味の中、損なく徳なきは取り遣りの中、盗(ぬす)人は盗むを誉め、世人は盗むを咎むる如きは、共に中にあらず。盗まず盗まれざるを中と云うべし。この理明白なり。而て忠孝は、他と我と相対して、而て生ずる道なり。親なければ孝を為さんと欲するとも為べからず。君なければ忠をなさんと欲するとも、為す事能はず。故に片よらざれば、至孝至忠とは言い難し。君の方に片より極りて至忠なり。親の方に偏倚(へんい)極りて至孝なり、片よるは尽すを云なり。大舜(シユン)の瞽瞍(コソウ)に於る、楠公の南朝に於る、実に偏倚の極みなり。至れり尽せりと云べし。この如くなれば、鳥黐(モチ)にて塵(チリ)を取るが如く、天下の父母たる者君たる者に合せて合ざる事なし。忠孝の道はここに至て中庸なり。若し忠孝をして、中分中位にせば、何ぞ忠と云ん、何ぞ孝と云ん。君と親との為には、百石は百石、五十石は五十石、尽さゞれば至れりと云べからず。もし百石は五十石にして、中なりと云が如きは、過(アヤマチ)の甚しきものなり。何となれば、君臣にて一円なるが故なり、親子にて一円なるが故なり、夫君と云時は必臣あり、親と云時は必子あり、子なければ親と云べからず、君なければ臣と云べからず、故に君も半なり、臣も半なり、親も半なり、子も半なり、故に偏倚(ヘンイ)の極を以て、これを至れりと云う。左図を見て悟(サト)るべし。

|

| ※補講※ |

188、草根木皮食せ本の諭し

救荒の事を詳(つまびらか)に説き、草木の根、幹の皮、葉等食す可き物数十種を調べ、且つその調理法等を記せし、小冊を贈れる人あり。翁曰く、草根木葉等、平日少しづゝ食して試むる時は、害なき物も、これを多食し日を重ぬる時は病(やまい)を生ずる物なり。軽々しく食するは悪しき事なり。故に、予は天保両度の飢饉の時、郡村に諭すに、草根木葉等を食せよと云う事は、決して云わず。病を生ずる事を恐るゝが故なり。飢民(きみん)自ら食するは仕方なけれど、牧民の職に居る者、飢民に向て、草根木皮を食せよと云ひ、且つ之を食せしむるは、甚だ悪(ア)しゝ。これを食する時は、一時の飢えは補ふべしといへども、病を生ずる時は救ふべからず。恐れざるべけんや、されば人を殺すに杖と刃(やいば)との譬えと、何ぞ異ならん。これ深く恐るべき処なり。然りといへども、食なければ死を免かるべからず。之を如何せん。これ深く考へずばある可らざる所以なり。予之に依て、飢人を救ふて、病を生ずるの恐みなき方法を設けて、烏山、谷田部茂木、下館、小田原等の領邑に施したり。さればこれ等の書は、予が為る処と異る物なれば、予は取らざる也。 |

| ※補講※ |

189、囲穀(カコヒコク)の諭し

翁曰く、世の学者皆草根木葉等を調(シラ)べて、これも食すべし彼も食すべしと云といへども、予は聞くを欲せず、如何となれば自ら食して、能く経験せるにはあらざれば、甚だ覚束(おぼつか)なし。且つ(かゝる物を頼みにせば、凶歳の用意自ら怠(おこた)りて世の害となるべし。それよりも凶歳飢饉の惨状、甚だしきを述ぶる事、僧侶地獄の有様を絵に書きて、老婆を諭すが如く、懇々説き諭して、村毎に積穀(ツミコク)を成す事を勧むるの勝れるに如ざるべし。故に予は草根木皮を食すべしと決して言ず、飢饉の恐るべく、囲穀(カコヒコク)の為さゞるべからざる事をのみ諭して、囲穀をなさしむるを務めとす。 |

| ※補講※ |

190、飢饉の救助方法の諭し

翁曰く、予が烏山その他に施行せし飢饉の救助方法は、先ず村々に諭して、飢渇(きかつ)に迫りし者の内を引き分けて、老人幼少病身等の力役に付き難き者、又婦女子その日の働き十分に出来ざる者を、残らず取り調べさせ、寺院か又大なる家を借り受け、ここに集めて男女を分かち、三十人四十人づゝ一組となし、一所(ひとところ)に世話人一二名を置き、一人に付き一日に白米一合づゝと定め、四十人なれば、一度に一升の白米に水を多く入れて、粥(かゆ)に炊(かし)ぎ塩を入れて、これを四十椀(わん)に甲乙なく平等に盛りて一椀づゝ与へ、又一度は同様なれど、菜(な)を少しく交(ま)ぜ味噌を入れて、薄き雑炊(ぞうすい)とし、前同様に盛りて、一椀づゝ代わる代わる、朝より夕まで一日四度づゝと定めて与えるなり。されば一度に二勺五才の米を粥の湯に為したる物なり。之を与える時懇(ねんごろ)に諭さしめて曰く、汝等の飢渇深く察す、実に愍然(びんぜん)の事なり。今与える処の一椀の粥湯、一日に四度に限れば、実に空腹に堪え難かるべし。然りといえども、大勢の飢人に十分に与えるべき米麦は天下になし。この些(さ)少の粥湯、飢えを凌ぐに足らざるべく、実に忍び難かるべけれど、今日は国中に、米穀の売り物なし、金銀有て米を買う事の出来ざる世の中なり。然るに領主君公莫太の御仁恵を以て、倉を開かせられ、御救ひ下さるゝ処の米の粥なり。一椀なりといえども、容易ならず、厚く有難く心得て、夢々不足に思ふ事勿れ。

又世間には、草根木皮等を食せしむる事も有れど、これは甚だ宜(よろ)しからず。病を生じて、救うべからず。死する者多し。甚だ危うき事なり、恐るべき事なり。世話人に隠して、決して草根木皮などは、少しにても食う事勿れ。この一椀づゝの粥の湯は、一日に四度づゝ時を定めて、急度(きっと)与ふるなり。左すれば、たとえ身体は痩(や)するとも決して餓死するの患いなし。又白米の粥なれば、病の生ずる恐れも必ずなし。新麦の熟するまでの間の事なれば、如何にも能く空腹を堪(こら)へ、起臥(おきふし)も運動も徐(おもむろ)にして、成る丈け腹の減らぬ様にし、命さえ続けば、それを有難しと覚悟して、能く空腹を堪えて、新麦の豊熟を天地に祈りて、寝たければ寝るがよし、起たければ起るがよし、日々何も為(ス)るに及ばず。只腹のへらぬ様に運動し、空腹を堪ゆるを以て、それを仕事と心得て、日を送るべし。新麦さへ実法れば十分に与ふべし、それ迄の間は死にさへせざれば、有難しと能々覚悟し、返す返すも草木の皮葉等を食ふ事勿れ。草木の皮葉は、毒なき物といへども腹に馴れざるが故に、多く食し日々食すれば、自然毒なき物も毒と成りて、それが為に病を生じ、大切の命を失ふ事あり。必ず食する事なかれと、懇(ねんごろ)に諭して空腹に馴れしめ、無病ならしむるこそ、救窮の上策なるべけれ。必ずこの方に随ひ、一日一合の米粥を与へ、草木の皮葉などは、食せよと云はず、又食せしめざるなり。これその方法の大略なり。

又身体強壮の男女は別に方法を立て、能々説き諭して、平常五厘の繩一房を七厘に、一銭の草鞋(わらじ)を一銭五厘に、三十銭の木綿布を四十銭に買上げ、平日十五銭の日雇賃銭は、二十五銭づゝ払ふべきに依り、村中一同憤発勉強し、勤て銭を取て自ら生活を立つべし。繩、草鞋、木綿布(もめんぬの)等は、何程にても買取り、仕事は協議工夫を以て、何程にても、人夫を遣(つか)ふべければ、老幼男女を論ぜず、身体壮健の者は、昼は出て日雇賃を取り、夜は入て繩を索(な)ひ、沓(くつ)草鞋を作るべし、と懇々説諭して、勉強せしむべし。偖(さて)その仕事は、道橋を修理し、用水悪水の堀を浚(さら)ひ、溜(た)め池を掘り、川除け堤を修理し、沃土(よくど)を掘出し、下田下畑に入れ、畔(あぜ)の曲れるを真直に直し、狭き田を合せて、大にするなど、その土地土地に就(つい)て、能く工夫せば、その仕事は何程もあるべし。これ我手に十円の金を損して、彼に五十円六十円の金を得さしめ、これに百円の金を損して、彼に四百円五百円の益を得さしめ、且つその村里に永世の幸福を貽(のこ)し、その上美名をも遺(のこ)す道なり、只恵んで費(ツヒ)へざるのみにあらず、少く恵んで、大利益を生ずるの良法なり。窮の甚きを救ふ方法は、これより好きはあらじ。これ予が実地に施行せし、大略なり。 |

| ※補講※ |

191、仁政の諭し

翁又曰く、天保七年、烏山侯の依頼に依て、同領内に右の方法を、施行したる大略は、一村一村に諭して、極難の者の内、力役に就くべき者と、就くべからざる者と、二つに分ち、力役に就くべからざる、老幼病身等千有余人を烏山城下なる、天性寺の禅堂講堂物置その外寺院又新たに小屋廿棟(むね)を建設(たてもう)け、一人白米一合づゝ、前に云る方法にて、同年十二月朔日より翌年五月五日まで、救ひ遣し、飢人欝散(うっさん)の為に藩士の武術稽古をこの処にて行はせ、縦覧を許し、折々空砲を鳴して欝気(ウツキ)を消散せしめたり。その内病気の者は自家に帰し、又別に病室を設けて療養せしめ、五月五日解散の時は、一人に付白米三升、銭五百文づゝを渡して、帰宅せしめたり。又力役に付べき達者の者には、鍬(くわ)一枚づゝ渡し遣わし、荒れ地一反歩に付き、起返し料金三分二朱、仕付料二分二朱、合わせて一円半、外に肥(こやし)代壱分を渡し、一村限り出精にて、事に幹(かん)たるべき者を人撰し、入札にて高札の者に、その世話方を申付、荒田を起反(おこしかえ)して、植え付させたり。この起返し田、一春間に五十八町九反歩植付になりたり。実に天より降るが如く、地より湧くが如く、数十日の内に荒田変じて水田となり、秋に至りてその実法り直に貧民食料の補ひとなりたり。その外沓(くつ)草鞋、繩等を、製造せし事も莫太の事にして、飢民一人もなく、安穏に相続し、領主君公の仁政を感佩(かんばい)して、農事を勉励せり。豈(あに)悦(よろこば)しからずや。 |

| ※補講※ |

192、窮を救う良法の諭し

翁又曰く、右の方法は只窮救の良法のみにあらず、勧業の良法なり。この法を施(ほどこ)す時は、一時の窮を救ふのみならず、遊惰の者をして、自然勉強に趣(おもむか)しめ、思はず知らず職業を習ひ覚えしめ、習い性と成りて弱者も強者となり、愚者も職業に馴れ、幼者も繩を索(な)ふ事を覚え、草鞋(ワラジ)を作る事を覚へ、その外種々の稼を覚えて、遊手徒食の者なくなりて、人々遊手で居るを恥ぢ、徒食するを恥ぢて、各々精業に趣く様に成行ものなり。それ恵んで費えざるは、窮を救ふの良法たり。然りといへども右の方法は、これに倍したる良法と云うべし。飢饉凶歳にあらずといへども、救窮に志ある者、深く注意せずばあるべからず。世間救窮に志ある者、猥(みだ)りに金穀を施与するは、甚宜しからず。何となれば、人民を怠惰に導くが故なり。これ恵んで費(つい)ゆるなり。恵で費えざる様に、注意して施行し人民をして、憤発勉強に趣(おもむ)かしむる様にするを、要するなり。 |

| ※補講※ |

193、囲穀(かこいごく)の諭し

翁曰く、囲穀(かこいごく)数十年を経て少しも損ぜぬ物は、稗(ひえ)に勝れるはなし。申合せて成丈多く積み置くべし。稗を食料に用ふるに、凶歳の時は糠(ぬか)を去る事勿れ。から稗一斗に小麦四五升を入れて、水車の石臼(うす)にて挽(ひ)き、絹篩(キヌブルヒ)に掛けて、団子に制して食すべし。俗に餅草(モチグサ)と云う蓬(よもぎ)の若葉を入るれば味好し。稗を凶歳の食料にするには、この法第一の徳用なり。稗飯にするは損なり、されど上等の人の食料には、稗を二昼夜間、水に漬けて、取上げて蒸籠(せいろう)にて蒸(む)して、而して能く干し、臼にて搗(ツ)き、糠を去りて、米を少く交(ま)ぜて、飯(メシ)に炊(カシ)ぐなり。大に殖える物なれば、水を余分に入て、炊くべし、上等の食に用ふるにはこの法に如くはなし。されば富有者自分の為にも、多く囲ひ置て宜敷物なり、勉めて積囲(ツミカコ)ふべし。 |

| ※補講※ |

194、60年周期の諭し

翁曰く、人の世の災害凶歳より甚だしきはなし。而して昔より、六十年間に必ず一度ありと云い伝ふ。さもあるべし。只飢饉のみにあらず、大洪水も大風も大地震も、その余非常の災害も必ず六十年間には、一度位は必ずあるべし。たとえ無き迄も必ず有る物と極めて、有志者申合せ金穀を貯蓄すべし。穀物を積囲(ツミカコ)ふは籾(モミ)と稗(ヒヘ)とを以て第一とす。田方の村里にても籾を積み、畑方の村里にては、稗を囲ふべし。 |

| ※補講※ |

195、暴動の諭し

翁曰く、窮の尤も急なるは、飢饉凶歳より甚きはなし。一日も緩(ゆるがせ)すべからず。これ緩(ゆる)うすれば、人命に関し容易ならざるの変を生ず。変とは何ぞ、暴動なり。古語に、小人窮すれば乱す、とある通り、空しく餓死せんよりは、たとえ刑せらるゝも、暴を以て一時飲食を十分にし、快楽を極めて、死に付んと、富家を打毀(こわ)し、町村に火を放ちなど、云うべからざる悪事を引起す事、古より然り。恐(オソ)れざるべけんや。この暴徒乱民は、必ずその土地の大家に当(アタ)る事、大風の大木に当るが如し。富有者たるもの、その防ぎ無くばあるべからず。 |

| ※補講※ |

196、飢饉を救ひし方法の諭し

翁曰く、天保四年同七年、両度の凶歳七年尤も甚し。早春より引続き、季候不順にして梅雨より土用に降続き、季候寒冷にして、陰雨(いんう)曇天(どんてん)のみ。晴日稀なり。晴ると思えば曇り、曇ると思えば雨降る。予土用前より、之を憂い心を用いしに、土用に差掛り空の気色何となく秋めき、草木に触(ふ)るゝ風も、何となく秋風めきたり。折節他より、新茄子(ナスビ)到来せるを、糠味噌(ぬかみそ)に付て食せしに、自然秋茄子(なす)の味あり。これに依て意を決し、その夕より、凶歳の用意に心を配り、人々を諭して、その用意を為さしめ、その夜終夜書状を作りて諸方に使を発して、凶歳の用意一途に尽力したり。その方法は明き地空地は勿論、木綿の生立たる畑を潰し、荒地廃地を起して、蕎麦(そば)、大根、蕪菁菜(かぶらな)、胡蘿葡(にんじん)等を、十分に蒔付させ粟(あわ)、稗(ひえ)、大豆等惣(すべ)て食料になるべき物の耕作培養精細を尽させ、又穀物の売物ある時は、何品に限らず、皆之を買い入れ、既に借入れの抵当なく貸金の証文を抵当に入れて、金を借用したり。

この飢饉の用意を、諸方に通知したる内、厚く信じて能く取行いたるは、谷田部茂木(もてぎ)領邑なり。この通知を得るや、その使と同道にて、郡奉行自ら馬に鞭(むち)打て来りて、その方法を問い、急ぎりて郡奉行代官役等、属官を率いて、村里に臨み懇々説諭して、先ず木綿(もめん)畑を潰し、荒地を起し廃地を挙げて食料になるべき蕎麦大根の類を蒔付けたる事夥(おびただ)しく、堂寺の庭迄も説諭して蕎麦大根を蒔かせたりと云えり。下野国真岡近郷は、真岡木綿の出る土地なれば、木綿畑尤多し。その木綿畑を潰して、蕎麦を蒔き替えるを愚民殊(こと)の外歎(なげ)く者あり。又苦情を鳴らす者あり。仍て愚民明らめのため、所々に一畝づゝ、尤も出来方のよろしき木綿畑を残し置きたるに、綿実(わたのみ)一ツも結ばず、秋に至りて初めて予が説を信じたりと聞けり。愚民の諭し難きには殆(ほとん)ど困却せり。又秋田を刈り取りたる干田に、大麦を手の廻る丈け多く蒔せ、それより畑に蒔たる菜種の苗を、田に移し植えて、食料の助けにせり。凶歳の時は油断なく、手配りして食物を多く作り出すべし。これ予が飢饉を救いし方法の大略なり。 |

| ※補講※ |

197、先ず自分支配の村々の救済の諭し

翁曰く、天保七年の十二月、桜町支配下四千石の村に諭し、毎家所持の米麦雑穀の俵数を取り調べさせ、米は勿論大小麦、大小豆、何にても一人に付き、俵数五俵づゝの割り合を以て、銘々貯(たくわ)へ置き、その余所持の俵数は勝手次第に売り出すべし。この節程穀価(こくか)の高き事は、二度とあるまじ。誠に売るべき時はこの時なり。速かに売りて金となすべし。金不用ならば、相当の利足にて預り遣(つかわ)すべし。且つ当節売出すは、平年施すよりも功徳多し。何方へなりとも売出すべし。一人五俵の割に、不足の者、又貯へなき者の分は、当方にて慥(たしか)に備へ置くべき間、安心すべし。決して隠し置くに及ず、詳細に取調て届け出べしと言て四千石村々の、毎戸の余分は売出させ、毎戸の不足の分は、郷蔵に積み囲い、その余は漸次倉を開て、烏(カラス)山領を始め、皆他領他村へ出して救助したり。他の窮を救ふには先ず自分支配の村々の安心する様に方法を立て而して後に他に及すべし。 |

| ※補講※ |

198、開倉の諭し

駿(すん)州駿東郡は、富士山の麓(ふもと)にて、雪水掛かりの土地なる故天保七年の凶荒、殊(こと)に甚し。領主小田原侯、この救助法を東京にて翁に命ぜられ、米金の出方は、家老大久保某に申付たり。小田原に往て受取べし、と命ぜらる、翁即刻出発夜行して、小田原に至られ、米金を請求せられしに、家老年寄の評議未だ決せず。翁之を待つ久し。日午に到る、衆皆弁当を食して、後に議せんと也。翁曰く、飢民今死に迫れり。之を救ふべきの議、未だ決せず、然るに弁当を先にして、この至急の議を後にするは、公議を後にして、私を先にするなり。今日の事は、平常の事と違ひ、数万の民命に関する重大の件なり。先ずこの議を決して後に弁当は食すべし。この議決せずんば、たとえ夜に入るとも、弁当は用ふる事勿れ。謹(つつし)んでこの議を乞ふと述られたれば、尤もなりとて、列座弁当を食する事を止めてこの議に及べり。速にに用米の蔵を開く可しと定りて、この趣(おもむき)を倉奉行に達す。倉奉行又開倉の定日は、月に六回なり。定日の外漫(みだり)に開倉する例なし、と云て開かず。又大に議論あり。倉奉行、家老の列座にて、弁当云々の論ありし事を聞て、速かに倉を開らけりとぞ。これ皆翁の至誠による物也。 |

| ※補講※ |

199、両全の道の諭し

翁曰く、予この時駿州御厨(みくりや)郷、飢民の撫育を扱ふ。既に米金尽き術計なし。仍て郷中に諭して曰く、昨年の不熟六十年に稀なり。然りといへども、平年農業を出精して米麦を余し、心掛けよろしきものは差し閊(つかえ)有るまじ。今飢える者は平年惰農にして、米麦を取る事少く、遊楽を好み博奕(ばくえき)を好み飲酒に耽り、放蕩無頼の心掛け宜しからざる者なれば、飢えるは天罰と云うて可なり。然らば救はずとも可なるが如しといへども、乞食(こつじき)となるものを見よ。無頼悪行、これより甚しく、終に処を離れて、乞食する者なれば、悪むべきの極なり。されども、これをさへ憐れんで、或は一銭を施し、或は一握りの米麦を施すは、世間の通法なり。今日の飢民は、これと異なり、元一村同所に生れ同水をのみ同風に吹かれ、吉凶葬祭相共に、助け来れる因縁浅からねば、何ぞ見捨てて救わざるの理あらんや。今予飢民の為に、無利足十ケ年賦の金を貸与えてこれを救はんとす。然りといへども飢えに望む程のものは、困究(甚だしければ、返納は必ず出来ざるべし。仍て来年より、差支なく救を受ざる者といへども、日々乞食に施すと思ひ、銭十文又廿文を出すべし。その以下中下のものは、銭七文又五文を出すべし。来年豊年ならば、天下豊かならん。御厨郷のみ、乞食に施さゞるも、国中の乞食、飢る事あらじ。乞食に施す米銭を以て、彼が返納を補なはゞ、自ら損せずして、飢民を救ふべし。これ両全の道にあらずや、と諭せしに郡中の者一同、感戴(かんたい)して承諾せり。仍て役所より、無利子金を十ケ年賦に貸し渡して、大に救助する事を得たり。これ上に一銭の損なくして、下に一人の飢民なく、安穏に飢饉を免れたり。この時小田原領のみにして、救助せし人員を、村々より書上げたる処、四万三百九十余人なりき。 |

| ※補講※ |

|

200、工夫の諭し

翁曰く、予不幸にして、十四歳の時父に別れ、十六歳のをり母に別れ、所有の田地は、洪水の為に残流失し、幼年の困窮艱難実に心魂に徹し、骨髄に染み、今日猶忘るゝ事能はず。何卒して世を救ひ国を富まし、憂き瀬に沈む者を助けたく思ひて、勉強せしに、斗(はか)らずも又天保両度の飢饉に遭遇せり。ここに於て心魂を砕き、身体を粉にして、弘くこの飢饉を救はんと勤めたり。その方法は本年は季候悪(あし)し、凶歳ならんと、思ひ定めたる日より、一同申合せ、非常に勤倹を行ひ、堅く飲酒を禁じ、断然百事を抛(なげう)ちて、その用意をなしたり。その順序は先ず申合せて、明地空地を開き、木綿畑を潰して瓜哇薯(じゃがたらいも)蕎麦菜種(なたね)大根蕪菜(かぶな)等の食料になるべき物を、蒔付る手配りを尽し、土用明け迄は隠元(いんげん)豆も遅からねば、奥の種を求めて多く蒔かせ、それより早稲(わせ)を刈取り、干田は耕やして麦を蒔き、金銭を惜しまず、元肥(ごえ)を入れて培養し、それより畑の菜種の苗を抜きて田に移し植えて、食料の助とせり。この如くその土地土地に於いて油断なく勉強せば、意外に食料を得べし。凶荒の兆しあらば油断なく食料を求る工夫を尽すべし。

|

| ※補講※ |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)