『よみがえる九州王朝』(目次) へ

第三章 九州王朝の風土記 1

2 3 へ

よみがえる九州王朝 幻の筑紫舞 角川選書

最後にA型の「県風土記」のすべてを左にしめそう(ぺージ数は岩波古典文学大系による)。

(一)塢舸水門(おかのみなと 筑前国)

「風土記に云はく、塢舸の県。県の東の側近、大江口有り、名づけて塢舸水門と曰う。大舶(おおふね)を容(い)るるに堪えたり。彼より島・鳥旗(とはた)の澳(うみのくま)に通う。名づけて岫門(くきど)と曰う。鳥旗は、等波多(とはた)なり。岫門は久妓等(くきど)なり。小船を容るるに堪えたり。海中、両小島有り。其の一は河[白斗](かご)島と曰い、島に支子(くちなし)を生ず。海に鮑魚(あわび)を出(いだ)す。其の一は資波(しば)島と曰う。資波は紫摩(しば)なり。両島倶(とも)に烏葛(つづら)・冬菖*(薑 ハジカミか)を生ず。烏葛は黒葛(つづら)なり。冬菖*は迂菜なり」

(『万葉集註釈』巻第五、五〇一ページ)

菖*は、草冠に苗*。苗*は、JIS第4水準ユニコード7550 表示できない。

(二)杵島山(きしまのやま 肥前国)

「杵島の県。県の南、二里、一孤山有り。坤(ひつじさる)より艮(うしとら)を指して三峰相連なる、是れ名づけて杵島と曰う。坤は比古(ひこ)神と曰ひ、中は比売(ひめ)神と曰ひ、艮は御子(みこ)神と曰う。一に軍(いくさ)神と名づく。動けば則ち兵興(おこ)る。郷閭(きょうりょ)の士女、酒を提(たづ)さえ、琴を抱き、毎歳春秋、携手(けいしゅ)して登望し、楽飲歌舞し、曲尽きて帰る。歌詞に云う、

あられふる 杵島が岳(たけ)を 峻(さか)しみと 草採りかねて 妹が手を採る。是は杵島曲(きしまぶり)」

(『万葉集註釈』巻第三、五一五ぺージ。読解は、漢文体の文形を、重視した。)

(三)閼宗岳(あそのたけ 肥後国)

「筑紫の風土記に曰く、肥後の国閼宗の県。県の坤、廾余里に一禿山(とくざん)有り。閼宗岳と曰う。頂に霊沼有り、石壁、垣を為す。計るに縦五十丈、横百丈なる可し。深さは、或は廾丈、或は十五丈。清潭百尋(せいたんひゃくじん)、白緑(びゃくろく)を鋪(し)きて質(そこ)と為す。彩浪五色、黄金を[糸亙](は)えて以て間を分つ。天下の霊奇、[玄玄](こ)の華に出づ。時々水満ち、南より溢流(いつりゅう)して白川に入る。衆魚酔死し、土人苦水と号す。

其の岳の勢為(た)るや、中天にして傑峙(けつじ)し、四県を包(か)ねて基を開く。石に触れ雲に興(おこ)し、五岳の最首たり。觴(さかづき)を濫(うか)べて水を分つ、寔(これ)に群川の巨源。大徳魏々(ぎぎ)、諒(まこと)に人間の有一。奇形沓々(とうとう)、伊(これ)天下之無双。地心に居在す。故に中岳と曰う。所謂閼宗神宮、是なり

(『釈日本紀』巻十、五一七〜五一八ぺージ)

[糸亙](は)は、第四水準ユニコード7D5A

(四)水嶋(みずしま 肥後国)

「風土記に云う、球磨(くま)の県。県の乾(いぬい)、七里、海中に嶋有り。積、七十里なる可し。名づけて水嶋と日う。嶋に寒水を出(いだ)す。潮に逐(したが)ひて高下すと、云々」

(『万葉集註釈』巻第三、五一九ページ)

(五)芋眉*野(うみの 筑前国)

「筑紫の風土記に曰わく、逸覩(いと)の県(あがた)。子饗(こふ)の原。石両顆(りょうか)あり。一は片長一尺二寸、周は一尺八寸、一は長一尺一寸、周一尺八寸なり。色白くして[革更](かた)く、円きこと磨成せるが如し。俗伝えて云う、息長足比売命(おきながたらしひめのみこと)、新羅を伐(う)たんと欲し、軍を閲するの際、懐娠(かいしん)漸(ようや)く動く。時に両石を取りて裙腰(もこし)に挿(さ)し著(つ)け、遂に新羅を襲う。凱旋の日、芋眉*野に至り、太子誕生す。此の因縁有りて芋眉*野と曰う。産を謂いて芋眉*と為すは、風俗の言詞のみ。俗間の婦人、忽然(こつぜん)として娠動(しんどう)すれば、裙腰(くんよう)、石を挿(さしはさ)み、厭(まじな)ひて時を延(の)べしむ。蓋(けだ)し此に由(よ)るか」

(『釈日本紀』巻十二、五〇〇ページ)

[革更](かた)は、JIS第3水準ユニコード9795

眉*は、三水偏に眉。36E44

(六)磐井君(いわみのきみ 筑後国)四十

「筑後国風土記に曰く、上妻(かむつま)県。県南、二里。筑紫君、磐井の墓墳(ぼふん)有り。高七丈、周六十丈、墓田、南北各六十丈、東西各冊(表示は四十)丈。石人・石盾、各六十枚。交陣、行を成して四面を周匝(しゅうそう)す。東北の角に当りて一別区有り。号して衙頭(がとう)と曰う。衙頭は政所(せいしょ)なり。其の中に一石人有り。縦容(しょうよう)として地に立つ。号して解部(ときべ)と曰う。前に一人有り。[身果]形(らけい)にして地に伏す。号して偸人(とうじん)と曰う。生けりしとき、猪を偸(ぬす)むを為す。仍りて罪を決するに擬す。側に、石猪四頭有り。臓物(ぞうぶつ)と号す。臓物は盗物なり。彼の処(ところ)も亦(また)、石馬三疋(びき)・石殿三間・石蔵二間有り。

古老伝えて云う、雄大迩(おほど)の天皇の世に当り、筑志の君磐井。豪強暴虐、皇風に偃(したが)わず。生平の時、預(あらかじ)め、此の墓を造る。俄(にわ)かにして官軍動発し、襲わんと欲するの間、勢の勝たざるを知り、独り自(みずか)ら豊前の国、上膳(かみつけ)の県に遁(のが)れて、南山峻嶺の曲(くま)に終る。是(ここ)に於(おい)て官軍追尋して蹤(あと)を失い、士、怒り未(いま)だ泄(や)まず、石人の手を撃(う)ち折り、石馬の頭を打ち堕(お)としき。

古老伝えて云う、上妻の県、多くは篤疾有りき、と。蓋(けだ)し[玄玄](これ)に由(よ)るか」

(『釈日本紀』巻十三、五〇七〜五〇八ページ)

(七)[巾皮]揺岑(ひれふりのみね 肥前国)

「肥前の風土記に云う、松浦の県。県の東、三十里、[巾皮]揺岑有り[巾皮]揺は比礼府離なり。最頂に沼有り。計るに半町なる可し。俗伝えて云う。昔は、桧前(ひのくまの)天皇の世、大伴の紗手比古(さでひこ)を遣わし、任那(みまな)国を鎮(しづ)む。時に命を奉じて此の墟(おか)を経過す。是に於て篠原(しのはら)村 篠は資濃(しの)なり。に娘子(おとめ)有り。名づけて乙等比売(おとひめ)と曰う。容貌(ようぼう)端正にして孤(ひと)り国色為(た)りき。紗手比古、便(すなわ)ち娉(よば)ひて婚を成す。離別の日、乙等比売、此の峯に登望し、[巾皮](ひれ)を挙げて揺招(ようしょう)す。因りて以て名と為す」

(『万葉集註釈』巻四、五一六べージ。文字、『万葉緯まんようい』による)

[巾皮]は、JIS第3水準ユニコード5E14

(八)御津柏(みつのかしわ 不明)

「筑紫風土記に曰く、寄柏は御津柏なり」(『釈日本紀』巻十二、五二八ページ)

(九)木綿(不明)「アサヲバナガユフ(長木綿)ト云フ。ナガキガユヱ也。マヲ(真苧)ヲバミジカユフ(短木綿)トイフ。筑紫風土記ニ、長木綿・短木綿トイヘルハコレ也」(『万葉集註釈』巻第二、五二九ぺージ)

右の「A型の風土記」は「九州王朝で作られた風土記」を原型としている。その純粋な形をとどめているものが、(一)(二)(三)(四)の四者である(第一式)。

これに対し、「九州王朝で作られた風土記」に対して後代(近畿天皇家側)の手が加わっているものが(五)(六)(七)の三者である(第二式)。

また(八)(九)は、断片のため、「県」の表記は出ていないけれども、『筑紫風土記』なる一書の存在したことをしめす史料である(第三式)。

今、第二式について吟味を加えよう。

先ず、(五)は先に対照したように、もう一つの同類の別形がB型の「郡風土記」に存在するから、木来A型の風土記に属したことは当然であるが、近畿天皇家側の人物(息長足比売命)が出現しているから、これを第二式に入れる。(「太子」の用語等が、後代の手として、問題となるかもしれぬ。ただ彼女が九州王朝側の文献に出現すること自体は何ら不思議ではない。「神功皇后架空説」という津田史学の命題は不当である。神功説話も、『古事記』の形が原形、『日本書紀』の形が改作形である。この点、『盗まれた神話』にのべた。他の点は機を改めて詳述する。なおこの(五)の説話は前者〈原形〉と対応しうる)。

(五)末の訓読上の間題点にふれておきたい。岩波古典文学大系本では、

「俗間(よ)の婦人(おみな)、忽然(たちまち)に娠動(はらのうご)けば、裙(も)の腰(こし)に、石を挿(さしはさ)み、厭(まじな)ひて時を延(の)べしむるは、蓋(けだ)しくは此(これ)に由(よ)るか」

と読んでいる。この読みでは、“現在の俗間の女性たちが、裙の腰に石を挿さむのは、神功の故事を模倣したもの”の意となる。

けれども、原文は、

「俗間婦人 忽然娠動 裙腰挿石 厭令延時 蓋由此乎」

であるから、そのすなおな読みは、先記のようであろう。この場合は、“神功の所為といわれているものは、実は糸島地方の俗間の婦人の習慣に従ったものなのだ”の意となろう。文法的には「此に由る」の「此」が何をさすか、であり、直前の「俗間の婦人・・・・厭ひて時を延べしむ」をさすと見なす方が自然であろう。

ここにも“現地(糸島)習俗中心”の原文を“近畿(神功)中心主義”の目で読み変えてきた姿が見られる。

次に、後代加削の手がもっとも明瞭に現われているのが(六)である。すでに『失われた九州王朝』でのべたように、この文章全体は磐井の君に対してきわめて“同情的”である。「独り自ら・・・・南山峻嶺の曲(くま)に終る」とのべ、「石井を殺すなり」(『古事記』)・「遂に磐井を斬(き)り、果して彊場(きょうえき)を定む」(『日本書紀』)といった“斬殺ざんさつ”の記載を“避けて”いる。逆に「石人の手を撃ち折り、石馬の頭を打ち堕(おと)おとしき」という表現には、近畿側の“暴虐”ぶりが生き生きと活写されている。

ところが、その中に突如「雄大迩の天皇の世に当り、・・・・皇風に偃(したが)はず」という一文が唐突に挿入されている。ここでは、右のトーン(文調)とはうって変り、“大義名分上、磐井は暴虐だ”とする。「皇風」というイデオロギーに立つ、公的な“PR”が強調されているのである。このような相矛盾した方向をもつ二文が、同一の筆者の手で書き連ねられることは、解しがたい。すなわち、本来筑紫側の視点に立って書かれていた文面に、後代、近畿天皇家側官僚の「改作の手」が加わったもの、わたしはそのように解したのである。

このときは、わたしはまだ到達していなかった、このような変調の真の原因が何であるかに。ただ文章そのものの伝えてくるニュアンスから、右のように解しただけであった。ところが果然、右の分析が偶然でなかったのを知ったのである。すなわち「九州王朝側の手で作られた風土記」に対し、後代、近畿天皇家側の改竄(かいざん)」の手が加えられた、これは露骨な証拠史料だったのである。

またこのさい(六)の「雄大迩の天皇の世に当り」という一句のもつ意義に注意しておきたい。これは当然ながら、近畿天皇家側の方式による“絶対年代のしめし方”である。この点、次の(七)の例の場介は、いわばこのような“絶対年代のしめし方”のみが単独に挿入された例、いわばこの形式の“純粋例”である。なぜなら(六)の場合は、当然、以下の磐井の君の説話に「雄大迩の天皇」が実質的に関係している。しかし、一般に(七)のような場合、説話自体に“近畿天皇家の実質的な影響”があるとは限らないのである。これを現代の例でのべよう。

「白村江の戦は六六三年に行われた」

という一文があった、とする。この「六六三」とは、西暦だ。つまりイエスが生れた時点を紀元としたキリストキリスト暦である。けれども、別段東アジアの白村江の戦に対して、キリスト教もイエスも、何一つ実質的な関係をもっているわけではない。ただ「純対年代のしめし方」にすぎない。これと同じだ。

右の(七)の文は、そのような「絶対年代」を“近畿天皇家の手”でしめしたものである。これを“「大伴の紗手比古」の派遣者が近畿天皇家であることをしめす史料“”と、断じてはならないのである。

この点、風土記全般(B型をふくめ)を解明する上で、重要な手がかりの一つであるけれども、今はこれ以上立ち入らない。ともあれ、(七)は単純な(それゆえ純粋な)例であるけれども、これもまた「後代の手」の加わった事例の一つである。

以上、九例。出現史料は決して多いとはいえないけれども、近畿天皇家によるB型風土記に先在した「九州王朝の風土記」、その存在をしめす、いずれも貴重な史料群である。

「二つの風土記」問題の掉尾(とうび)、それは「『日本書紀』の作者の目」である。

「二つの風土記」 ーーこれは、一見“斬新ざんしんな”テーマと見えるかもしれぬ。しかし実は“『日本書紀』の著者自身がこの立場に立っていた”といったら、読者は意外に思われるであろうか。

実は履中紀に次の記事がある。

「(履中四年)始之於二諸国一置二国史一、記二言事一達二四方志一」(始めて諸国に於て国史を置き、言事を記して四方の志を達す)

この記事の構文の基礎は中国の古典にある。

A「周礼、有二史官一。掌二邦国四方之事一。達二西方之志一。諸侯亦各有二国史一」(周礼、史官有り。邦国の四方の事を掌り、四方の志を達せしむ。諸侯亦、各国史有り(杜預とよ『春秋左氏伝序しゅじゅうさしでん じょ』)

B「諸国皆有レ吏。以記レ事」(諸国皆、史有り。以て事記す)(『史記正義しきせいぎ』周本紀)

C「左史記レ言、右史記レ事」(左史、言を記し、右史、事を記す)(『漢書』芸文志)

これらの典拠はすでに岩波古典大系本『日本書紀』上(六三一ページ 補注一〇)にしるされている。その上で次の解説が見られる。

先ず、「国司」は、「諸国に置かれた記録をあつかう官、すなわち書記官の意」とのべたのち、

「ふつうこの記事は、五世紀において政治上に記録の法が利用されはじめたことを示すものとされるが、津田左右吉(つだそうきち)は、『国』という地方行政区画が画一的に定められた、大化改新以後に考えられたもので、書紀が履中紀にこの記事をあてはめたのは、応神朝に文字の伝来を記したことによるとする。なおこの記事をもって風土記の如きものを上進せしめたあと解する説が、平田篤胤(ひらたあつたね)の古史徴解題記(こちょうかいだいき)、標註・通釈などにみえるが、史官の職掌を説明した『達二四方志一』という中国典籍によった文字に拘泥したもので、正しい解釈とはいえない」(『日本書紀』上、六三ぺージ、補註一〇)

とのべられている。つまりこの記事は、“後代(大化改新以後)の造作”であって、史実とは関係がない、という津田史学の立場である。この岩波本は、井上光貞氏が「全体の総括的な整理統一」を行っておられるのであるから、戦後古代史学の“正統的な定説”によって解説されている、といってよいであろう。

以上のような立場から、この記事は風土記成立論上、“無視”されることとなった。ために高校の教科書の資料集などにも、一切姿を現わさない。これに代って先にあげた「和銅わどう六年(七一三)の詔」(『続日本紀』元明げんめい天皇)の、

「畿内七道の諸国の郡郷の名は好字を著けよ。其の郡内に生ずる所の・・・・亦宜しく言上すべし」

の記事(先出)が、もっぱら風土記成立の基本史料、とされるに至ったのである。

けれども今、目を“書紀の著者の立場”につけ、じっと見つめてみよう。そうすると、少なくとも書紀の著者は、“二つの風土記”の立場を主張していることがわかるであろう。なぜなら養老四年(七二〇)に成立した書紀の著者にとって、七年前の風土記撰進の詔は、自明の事実であった。それは著者にとってだけではない。書紀の読者(近畿を中心とするインテリ)にとってもまた、自明の事実であった。なぜなら“目下、その詔にもとづいて、各地で「B型の郡風土記」作製作業、もしくはその前段階をなす準備作業の真最中”だったからである。

このような現在(八世紀初葉)時点の視野に立って、書紀の履中紀の「始之(始めて)・・・・」の一文を解さねばならぬ。ここで著者がいおうとしているのは、“今作っている風土記は「始めて」ではない、二回目だ。「始めて」の方は、「履中天皇の治世」だった”という事実なのである。つまり“昔より今まで、風土記撰進のことは二回あった”という主張がなされていること、それをわたしたちは疑うことができない。いいかえれば、“現在進行中の「B型の郡風土記」の前に、すでに「古式の風土記」が存在していた”ということを“既明の事実”と見なした上で、その年代を“履中四年にあてた” ーーそれが書紀の仕事の意味なのである。

これに反し、右のような「古式の風土記」の存在が一切空無であり、当代(八世紀初葉)の読者の脳裏にも、全く存在しないものであったならば、右の記事自体が無意味となろう。少なくとも、“しかしながら、それはかくかくのとき焼亡して消失した”という類の記事が必要となろう。たとえば、

「皇極(きょうごく)四年、六四五、六月)蘇我臣蝦夷(そがのおみえにし)等、誅(ちゅう)に臨み、悉(ことごと)く天皇記・国記、珍宝を焼く船史恵尺(ふねのふひとえさか)、即ち疾(と)く焼かるる国記を取りて中大兄(なかのおおえ)に奉献す」(皇極紀)

の「天皇記」焼失記事を見ても、容易に察しうるところであろう。ところが、そのような消失記事は一切ない。ということは、やはり、右のような“現在作製(準備)中のB型風土記”に先行する「古式風土記の存在」は、書紀の編者と読者との間の、共同の了解事項であった。そのように考えるほかないのである。

ことの道理は、右のようだ。そして現実に、わたしたちの眼前に「B型の郡風土記」に先行する、「A型の県風土記」が存在するのをわたしたちは知っているのである。

これに対し、平田篤胤や秋本吉郎氏(岩波本『風土記』解説)のように、これを“近畿天皇家がA型の県風土記を撰集せしめた”証拠史料と見なすことができるであろうか。 ーー否。

なぜなら、もしそうであったなら、「A型の県風土記」は全国各地に存在しなければならない。少なくとも近畿や瀬戸内海になくて、いきなり“九州だけ”というのでは、近畿天皇家を原点とする限り、およそ“恰好(かっこう)がつかない”ではないか。そこで津田氏が行ったように、一刀両断、この記事を「造作」視して消し去って“サッパリ”する方か早かったのてある。 ーーそしてその結果、研究史上の現況のしめすように、「A型の県風土記」の素性は“宙に浮いて”しまうこととなったのである。

以上のような混線の原因、それはもはや明らかであろう。なぜなら、この履中四年の記事もまた、『古事記』(履中記)には全く姿を見せないからである。

これは「景行の九州大遠征」などに比べれば、微々たる一節であるかに、あるいは見えるかもしれぬ。しかし実はさに非ず、なぜかといえば、これは“天皇家が各国に史官をおき、記録を行わしめた”という、歴史上重大な記載だ。景行の九州大遠征が“武の一大壮挙”であれば、こちらは疑いもなく“文の一大壮挙”である。これがあるのとないのとでは、えらいちがいだ。

では、どちらが原型で、どちらが後代の加削型か。この問いに対するわたしの答えは、先の公理に立つ限り、一点の疑いの余地もない。ない方の『古事記』が原型、ある方の書紀が「後代の加削型」である。

では、書紀はどこからもってきて挿入したか。これも先述来の論証のしめすところ、他にはない。 ーー九州王朝の史書(「日本旧記」)からである(『盗まれた神話』参照)。

書紀の著者の手法は、“自由に脳裏で説話を空想し、創作する”そういった「手口」ではなかった。他から“盗とって”きて、挿入する、そういうやり方だったのである。「景行の九州大遠征」譚のしめすように、たとえそれが「木に竹をついだ」ように見えるときにおいても、“矛盾に対して、空想のセメントでぶ厚く逢合する”そのようなやり口は必ずしもしめされていないのである。

こうした、先例をなす手法から見ると、やはり右の帰結しかない。

ここでかえりみるべき一つの徴証がある。それは最初に風土記の研究史をのべたさい、「A型の県風土記」について、諸家しきりに、

「文章の全体に於いて支那風の文飾の多いこと ーー多少時代か古くとも、有能な官吏を擁した大宰府にこれだけの漢文のできる人がゐなかつたとは考へられぬ」(坂本太郎氏)

「大宰府において、漢学に熟達せる人物の手によつて撰進せられたものであらう」(田中卓氏)

といっていた。和文調のB型に対して、たしかにA型は、いちじるしく漢語調なのである。いやむしろ“格調高い漢文”といっても過言ではない。たとえば、あの阿蘇山の文でも、

清潭百尋 鋪二白緑一而為レ質

彩浪五色 [糸亙]二黄金一以分レ間

天下霊奇 出二[玄玄]華一矣。

[糸亙](は)は、第四水準ユニコード7D5A。

といった風に、典雅厳正の構文を形造っているのである。

さて今、風土記撰進の「二つの構文」を比べてみよう。「B型の郡風土記」の成立の発端をなした和銅六年の詔が、まさに和文調。むしろ“和文を漢文風の配置に手直ししただけ”といった文脈であるのに対して、問題の履中四年の風土記撰進の文は、先にしめしたように、まさに中国古典を背景にした典雅厳正の構文であるのを見出すであろう。

思い出してほしい。倭王武の上表文がいかに見事な構文でつづられていたかを。先述来の論証のしめすごとく、あの倭王武は五世紀末から六世紀初頭にかけての九州王朝の主であった。とすれば、それを継ぐ時期において(後述)、このような典雅にして格調高い文脈が構成される、それは決して不思議とすべきことではなかったのである。

履中四年の記事を一刀両断に消し去って足れりとしてきた、「定説」派の戦後史学、それはあまりにも強引だった。今後は、より緻密(ちみつ)な史料批判が必要だ。もっとソフトな、そして条理正しい処理の方法をもって問題の史料を分析する、そのような歴史学の研究法によって交替されねばならぬ、すでにそのような日々が近づいているのではあるまいか。

最後の問いを立てよう。

“では、「A型の県風土記」はいつ作られたか”と。この問いに答えることはむずかしい。けれども全く扉が開かれていないわけではない。 第一に明瞭なこと、それは磐井の滅亡(五三一、『失われた九州王朝』第四章I

参照)以後であることだ。これは「A型の県風土記」の史料(六)から見て疑いない。

第二は、書紀の「履中四年」がなぜえらばれたか、という点だ。津田左右吉は“「応神期の文字伝来」以後“”という点に、その理由を求めたが、それではなぜ、仁徳期に非ず、また「履中元年」などに非ず、この「履中四年」にあてたか、この問いには答えることができない。

この場合、ポイントは「干支」である。“「原史料の干支」をもとにして、ここ(履中四年)にあてはめた”というケースだ。この“干支によるズレ”問題は、神功紀の七枝刀(しちしとう)問題などですでに研究史上著名である。

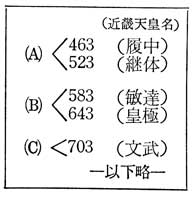

履中四年(四〇三)の干支は「癸卯みずのとう」だ。その後の「癸卯」を列記してみよう。

下表の中で、(A)グループは、右の第一の理由で、当然駄目だ。また「九州王朝の風土記」という視点からは、(C)グループも不可である(それにここは、『続日本紀』の対象時代である)。

「履中四年」(癸卯)干支のズレ(候補)

近畿天皇名

(A) ーー 463 (履中)

(A) ーー 523

(継体)

(B) ーー 583(敏達)

(B) ーー 643(皇極)

(C) ーー 703(文武)

以下略

従って問題は(B)グループに限られてくる。その中でわたしには「五八三」の方が有力であると思われる。なぜなら「A型の県風土記」史料(六)において、

(一) 「官軍によって「石人の手を撃ち折り、石馬の頭を打ち堕された」にもかかわらず、その原形状(石人石盾各六十枚、交陣成レ列」等)が冒頭に整然と記されていること。

(二) また古老が「上妻県、多有二篤疾一」(「上妻県、多く篤疾有りき」。この読みについては『失われた九州王朝』第四章I

参照)と伝えていると書かれているが、これは磐井の敗死後、いまだその敗戦による傷書をうけた人々の一部が生存している状況下においてこそふさわしい。

右の「五八三」の場合、磐井の敗戦から“約五十年あと”にすぎず、当時の若者(二十代前後)の中には“片腕が折れたり、両脚がもがれたりした”まま、なお生存している者もいたはずである。またかつて(五三一頃)少年や少女だった者は、当時(五八三)六十歳前後であるから、自己の見聞として磐井の敗戦を語りえたはずである。

このような考察からすると、Bグループの中でも、「六四三」より「五八三」の方がよりふさわしい、といいうるであろう。

以上が「A型の県風土記」成立に関する、わたしの推定だ。しかし、ここには当然ながらいくつかの仮定要因がふくみこまれている。従ってただ一つの試算として、ここに提起しておくにとどめよう。

ーーディアロゴス(対談)ーー

A「はじめに『失われた九州王朝』を読んだだとき、何か九州王朝側で作った文献が残っていないか、と思いましたけど、まさか、あの風土記の中にそれがあるなんて、思ってもみせんでした。

古田「全くだね。わたしもかつて東北大学の日本思想史科の先輩梅沢伊勢三さんのお宅にうかがっていたとき、『九州王朝で作った文献はないもんかねえ』とくりかえし言われたことがある。『古事記』『日本書紀』の文献研究に生涯を懸けてこられた方だけに、“もし、古田のいうように、九州王朝が実在したとすれば、何かその文献上の痕跡がないはずはない”。そういう大局の見通しに立っての御注意だったと思うんだけど、まさにその通り。当の残片が図書館やわたしたちの書架にも常々あったわけだ。気がつかずにいただけでね」

A「“九州風土記に二種類ある”なんて話、今まで全く知りませんでした。それに、その成立をめぐって、ながらく論争が行われていたなんて」

古田「古代史上の問題なら、何でもひっばり出してきて話題にする、といった感じの、昨今の古代史通の一般の論者たちの中でも、なぜかこの問題はほとんどとりあげられていないからね。わたしも坂本太郎さんの『大化改新の研究』を京大の経済学部の図書室でコピーさせてもらって、その『附載三』としての『九州地方風土記補考』にふれたわけなんだ。この論文は坂本さんらしく、手堅い考証と叙述による、いい論文だった。短いけど、問題の要点を見すかすことのできる重要な手がかりを提供して下さった。お礼をいいたい。そのあと、風土記関係の資料に注意して集めてきたんだけど、昨年腰をすえて分析しはじめると、見る見る問題の本質が浮かび上ってきて、私自身驚いたくらいだよ」

A「だけど、従来の論者は、古田さんの分析を読んでも、なかなかすぐには認めないでしょうね」

古田「おそらく、そうだろうね。ただ一風土記問題について、局限された新見解を認める、そういったことにとどまるなら認めやすいだろうけど、そうじゃない。従来の日本古代史の根本の主柱、それをとりかえなきゃ、“認める”わけにはいかない問題だからね。そう、この問題のポイントは、まさにそこにあるんだ。『天皇家中心一元主義』という、従来の見地では説明し切れない史料群が現存する。この事実が問題の根源をなす史料状況だ。ところが、『九州王朝先在』説という仮説に立つとき、いとも簡単に、適切な解がえられるんだ。

つまり、ズバリいってしまえぼ、『天皇家中心一元主義』も一仮説、わたしの多元説も一仮説なんだ。そのどちらの仮説に立つとき、現存史料群に対してクリアーな解明が与えられるか、そういう問題なんだよ。

これは、科学としての歴史学という立場から見れば、あたりまえの方法だけど、“『古事記』や『日本書紀』を根本にすえて日本古代史を見る”ことを自明の立場としてきた従来の論者には、“自分たちの立場もまた一仮説にすぎぬ”この自明の道理を理解しようとしないんだよね」

A「そのへんに、従来風土記論争が活溌(かっぱつ)にならなかった背景があるんでしょうね」

古田「その通りだ。“九州にだけ、二種類の風土記がある”。これは万人の認めざるをえぬ事実そのものだ。だからこれを解くのに、近畿天皇家という権力中心一元主義の立場からではむずかしいのは、知れ切ったことだ。率直にいって、いろいろこじつけた説明をつければつけるほど、付け焼き刃ならぬ“付けりくつ”で、しらじらしくなってくるほか、しようがないものね。

だから、従来の近畿天皇家一元王朝の土俵の中では、 ーーそして全員がその土俵の中にいたわけだからーー どうやってみても、失礼なから、ふんづまりというか、八方ふさがりで、出口がなかったわけだよ。

ここに問題の本質がある。だから“そんな『九州王朝が風土記をを作っていた』なんて、変った話は認められない”とうそぶいてみても、もうもうすましうる問題ではないんだよ。こういう問題が存在することを、すでに知ってしまった、今後の万人の面前では、ね」

追記 ーー井上光貞氏は昭和五十八年二月二十七日、没せられた。氏の再批判の声聞くをえざるを悲しみ、つつしんで哀悼の意をのべさせていただきたい。

『よみがえる九州王朝』(目次) へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“ |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)