|

『よみがえる九州王朝』(目次)へ

『古代の霧の中から』へ

吉野ケ里遺跡の証言(『市民の古代』第11号)へ

よみがえる九州王朝 幻の筑紫舞 角川選書 謎の歴史空間をときあかす

未明の謎がある。

わたしの目に、見事な論文として久しく眼底にとどまってきていたもの、それは梅原末治氏の「筑前須玖遺跡出土のき*鳳鏡に就いて」(古代学第八巻増刊号、昭和三四年四月・古代学協会刊)である。それは日本古代史上重要な里程標をしめす論文であるにもかかわらず、氏の後継者たち(及び一般の考古学界)から、つとめて“無視”されてきたものだ(以後、この鏡をK鏡と略記する)。

き*鳳鏡のき*は、インターネットでは説明表示できません。冬頭編、ユニコード番号8641 き*鳳鏡のき*は、インターネットでは説明表示できません。冬頭編、ユニコード番号8641

その要旨を述べよう

第一に、須玖岡本(すくおかもと)のD地点(いわゆる「王墓」とされるもの。前漢式鏡三十面前後が一甕棺(かめかん)から出土)から一個のK鏡が出土している。

第二に、その伝来はたしかである。「最初に遺跡を訪れた八木(奘三郎)氏が上記の百乳星雲鏡片(前漢式鏡、同氏の『考古精説』所載)と共にもたらし帰ったものを昵懇(じっこん)の間柄だった野中完一氏の手を経て同館(二条公爵家の銅駝坊陳列館。京都)の有に帰し、その際に須玖出土品であることが伝えられたとすべきであろう。その点からこの鏡が、須玖出土品であることは、殆(ほとん)ど疑をのこさない」。

第三に、現物観察によっても、右は裏づけられる。

「いま出土地の所伝から離れて、これを鏡自体に就いて見ても、滑かな漆黒の色沢の青緑銹(せいりょくしゆう)を点じ、また鮮かな水銀朱の附着していた修補前の工合など、爾後(じご)和田千吉氏・中山平次郎博士などが遺跡地で親しく採集した多数の鏡片と全く趣を一にして、それが同一甕棺内に副葬されていたことがそのものからも認められる。これを大正5年に同じ須玖の甕棺の一つから発見され、もとの朝鮮総督府博物館の有に帰した方格規玖鏡や他の1面の鏡と較べると、同じ須玖の甕棺出土鏡でも、地点の相違に依って銅色を異にすることが判明する。このことはいよいよK鏡が多くの確実な出土鏡片と共存したことを裏書きするものである」

第四に、このK鏡は、内外に存在し、実際に観察した百面近い実例の比較からすると、二世紀後半期以降である。

「従って鋳造の実時代は当然後漢の後半、如何(いか)に古くとも2世紀の後半を遡(さかのぼ)り得ないことになるわけである

このさい、ことに基準尺の一ポイントとなったのは、「印度支那のゴ・オケ遺跡出土品」であるという。大戦後フランス学者が調査を行った、サイゴンに近い古の扶南(ふなん)国の海港だったと覚しいこの遺跡の出土品に一面のK鏡片がある。ところが、セデス博士(George

Caedes)の記述によると、同じ遺跡から西紀二世紀中葉のローマ時代の貨幣が出ている、という。梅原氏はパリのギメー博物館で、これらの遺品を実地に確認し、「かくてこれが考古学上からするこの種鏡の年代を推すきめ手の一つになることが認められる」とのべられた。すなわち、今問題の須玖岡本の王墓出土のK鏡は、右のK鏡より「退化」した様式に属し、右のK鏡以降のもの、とのべられたのである。※

※最近、樋口隆康氏の『古鏡』(新潮杜、昭和五十四年十月)でも、この須玖岡本D地点(福岡県春日かすが市)出土のK鏡は、次の解説のもとにあげられている。(図版六五の128

)。

「B平素縁式。・・・(中略)・・・同じ平素縁鏡であるが、その幅が狭く、内行花文が著しくカーブの低いもので、鈕(ちゅう)が大きく、且つ扁平な類がある。安徽(あんき)省出土品が多く、魏晋代の作である」(一九〇ぺージ)

第五に、従って須玖岡本の王墓の実年代は三世紀前半以降である。

「これを要するに須玖遺跡の実年代は如何に早くても本K鏡の示す2世紀の後半を遡り得ず、寧(むし)ろ3世紀の前半に上限を置く可きことにもなろう。此(こ)の場合鏡の手なれている点がまた顧みられるのである」

第六に、以上の論証によって従来の鏡の年代観(自分 ーー梅原氏ーー の提示し、一般の認めたもの)を一変させることとなろう。

「戦後、所謂いわゆる考古学の流行と共に、一般化した観のある須玖遺跡の甕棺の示す所謂『弥生式文化』に於おける須玖期の実年代を、いまから凡(およ)そ二千年前であるとすることは、もと此の須玖遺跡とそれに近い三雲(みくも)遺跡の副葬鏡が前漢の鏡式とする吾々(われわれ)の既往の所論から導かれたものである。併(しか)し須玖出土鏡をすべて前漢の鏡式と見たのは事実ではなかった。この一文は云わばそれに就いての自からの補正である」

第七に、問題のK鏡を他よりの混入であるとするような見地はとりえず、やはり今後は「此の新たな須玖遺跡の年代観」(三世紀前半以降)によらねばならない。

「如上の新たなK鏡に関する所論は7・8年前に到着したもので、その後日本考古学界の総会に於いて講述したことであった。ただ当時にあっては、定説に異を立つるものとして、問題のK鏡を他よりの混入であろうと疑い、更に古代日本での鏡の伝世に就いてさえママそれを問題とする人士をさえママ見受けたのである」

以上がその要綱である。氏がいかに慎重に周密に論証の筆致を運んでおられるかが察せられるのである。またこの所論が一朝一夕のものでなく、京都大学教授在任中(退官は昭和三十一年八月)から熟慮を重ねきたった末の懸案であったことも赤裸々に語られている。

ことに感動的なのは、自己が(師の富岡謙蔵氏を継承して)立案し、「定説」化されていった基準尺を自ら敢えて打ち破る、という、その気魂がここに鋭くこめられていることである。このような行為は学者にとっていかに困難であるか、わたしたちはその実例を幾多見得る(たとえば「邪馬台国」問題や王論文問題など)だけに、それを敢行された氏の学問的勇気を率直に賞讃させていただきたいと思う。

ことに注目すべきは、“伝来の経緯”について「殆ど疑をのこさない」とのべられた氏が、伝来の関係者と同時代人である上、立場上、きわめて確認のとりやすい位置にあったことである。たとえば京都の銅駝坊陳列館などは、いわば氏の「お膝元ひざもと」にあった(あるいは、氏が同館の「お膝元」にいた)。その上、他の関係者間の実体も、氏の知悉(ちしつ)しておられたところに属すると思われる。このような立場にあった氏の証言は、後人の(確たる反証なしに)軽易にはくつがえし能(あた)わぬところ、といわねばならぬ。

この梅原論文への“駁撃ばくげき”は、十年後に現われた。

原田大六氏の『邪馬台国論争』(三一書房、昭和四十四年五月)がこれである。原田氏は先ず重要な指摘を行われた。

「半欠品であるが、後に再発掘し鏡片の研究に従事した九大教授中山平次郎の手元に、それに属する鏡片が一片もなかったことは重要である」

つまり明治三十二年の「発見」によるこの王墓に対し、大正初期から昭和初期にかけて、現地の再調査を行われた中山平次郎氏の尨大な収集品の中に他の残欠部(補完部分)が見当たらないから、梅原認定は疑うべきだ、といわれるのである。この「疑い」そのものは正しい。ただそれはあくまで「疑い」の発起点たるにとどまり、「論証」そのものでありえないことは明白である。

第一、もしかりに「二十〜三十面のK鏡が出土した」というなら、“若干の残欠品(補完部分)があるはず”としうのも、一応はうなずけようが、たった一枚の鏡の場合、その残欠部分(補完部分)が“後年そこで発見される”というのは、むしろ“僥倖”に属するケースではあるまいか。

第二に、事実、三雲遺跡の場合、文政五年(一八二二)に出土した前漢式鏡の残欠品(補完部分)が、奇(く)しくも当の原田氏を団長とする、近年の調査団によって発見されたことは著名であるけれども、その半面他の多くの前漢式鏡(三雲遺跡)や後漢式鏡(井原いはら遺跡)については、その残欠品(補完部分)は見出されていない。だからといって、これらの江戸期の発見報告(青柳種信等による)を“架空の偽妄”と言いたてる権利は、現代のどのような考古学者に許されないないであろう。もちろん、原田氏自身もそのようにはいっておられない。

以上によって判明するように、原田氏の“疑い”は、一つのアイデアの発起点としては、当然しかるべきものではあっても、肝心の「論証」にはなっていないのである。

では、原田氏の論証はどのようなものであろうか。氏は「検証の課題」として次の三点をあげ、みずから回答をしめされた。

「(1) そのK鏡は須玖岡本の王墓出土ということに間違いはないか。

(2)

他の鏡を副葬していた弥生墳墓でも梅原発言が証明されるか。

(3)

弥生墳墓出土の鏡の編年に混乱が見受けられるか。

以上の三点である。このことが明らかにならないことには、奇怪な梅原発言は承認されないのである。

(1)の回答をしよう。須玖岡本の王墓出土の鏡復原に心血を注いだ中山平次郎の談話によると、そのK鏡が須玖岡本の王墓出土品ということには、はじめから疑問があったという。須玖の名前が有名になるのと同時に、骨董(こつとう)屋などが介入して、他の遺跡出土品をあたかも須玖から出土したように見せかけ、言葉巧みに二条家に売りこんだものらしい(注)。

(注)直接筆者が聞知した。(原田氏の注)

(2)

の回答。現在まで北部九州の甕棺に鏡を副葬していたのは、十八例知られている。これらのものは、前漢に属する鏡は中期(須玖式)の甕棺に、漢中期の鏡は後期前半(神在式)の甕棺に納まっていて、梅原発言のような混線は見受けない(表3 ーー 略、七三ぺージ〈引用書のぺージ〉参照)。ということは、梅原発言を他の例で証明することはできないと断言できる。

(3)

の回答。洛陽焼溝で判明した鏡の編年と、北部九州の弥生墳墓副葬の鏡の編年がほぼ一致していて、いずれも秩序が保たれている。須玖岡本の王墓の、ただ一枚のK鏡だけが混入物であることはこのことでも証明される」

(1)の間題と回答について検討しよう。

ここでは、中山平次郎氏の疑問が冒頭におかれている。「中山平次郎先生に墓はない、その墓はわたしの心の中にある」と、わたしが訪問したとき、明言された氏であるだけに、この“随聞記”は貴重である。「須玖の名前が・・・売りこんだものらしい」の部分が、中山氏の推測か、原田氏の推測か、文体上は必ずしハッキリしないけれども、末尾の注として、「直接筆者が聞知した」としるされているから、“中山氏の意のあるところを、原田氏が記した”。そう考えるのが、一応の筋であろう。

さて、この問題について、次の二点が重要だ。

(一)中山氏身、右のような「推測」をもちながら、論文の形でこれを明晰化していない一般に研究者は当然ながらさまざまの「推測」を、アイデア段階において有する。そして近習の“心を許した、若者たちに、あるいはこれを語ることありえよう。けれど、いざ、論文に書く”というとき、一方では、それが「裏付け」をえて明記できもるのと、他方では、「推測」にとどまって明記しえぬもの(場合によっては、捨てるもの)のあることは、人々のよく経験するところ、いわば当然の事態である。

この点

、原田氏の証言をまつ外、中山氏自身が右の問題を「論文として明記」していない点から見れば、このケースは中山氏にとってやはり後者(客観的な裏付けのないため明記しなかったもの)に属した、ものではないかと思われる。

この点、興味深いのは、右の問題の梅原論文が「中山平次郎追悼号」(「古代学」第八巻増刊号、昭和三十四年四月)に掲載されていることである。これは偶然の暗合であろうか。いいかえれぼ、ただ単に“梅原氏がその問題を当時扱っていたから、偶然この号に掲載した”のであろうか。この雑誌の目録は次のようである。

考古学上より見たる神武天皇東征の実年代 中山平次郎

遠賀(おんが)川遺蹟出土の小孔石庖丁 中山平次郎

無紋系弥生式土器の陽飾 中山平次郎

筑前須玖遺蹟出土のK鏡に就いて 梅原末治

中山平次郎博士 梅原末治

中山平次郎博士年譜

中山平次郎博士著作目録 梅原末治編

つまりこの雑誌のこの号全体が梅原氏の編集にかかるもので、当の中山氏の論文と梅原氏の論文のみで全体が構成されているのである。このような構成から見ると右の論文は当然「中山平次朗氏に捧ぐ」という追悼記念論文の意義をそなえている。そのように見なす他ないのである。ところで、今中山氏の恩愛の弟子、原田氏によると、中山氏の内面に重大な「推測」ないし「疑惑」の存在していたことが「証言」された。ではこの「推測」や「疑惑」は、果して(イ)中山氏ひとりひそかに抱きえた疑問であろうか。(ロ)また中山氏は他にはこの「推測」や「疑惑」を決して洩(も)らさず、あたかも「中世」の秘儀・秘伝の類のように愛顧の弟子たる原田氏のみにもらされたのであろうか。

(イ)(ロ)とも、わたしには考えられない。なぜならことの性格上、この疑問は、中山氏ひとりのものではなく、ことに大学の学者にとって、何よりも先ず、“疑わるべき問い”であるはずだからである(京大からも現地〈須玖岡本〉へ調査団がおもむき、詳細な報告書が作られ、その中で鏡に関する報告を、当時気鋭〈三十代中葉〉の梅原氏が記したこと、著名の事実である〈「須玖岡本発見の古鏡に就いて」 ーー「京大考古学研究報告」一一、昭和五年〉)。

次に梅原氏が富岡謙蔵氏の「助手」として、再三中山平次郎氏に接触していたことは、右の雑誌の追悼文「中山平次郎博士」中に、梅原氏自身が「私が博士に始めてお目にかかったのは、大正五年十二月のことである。・・・・・」とのべられたごとくであり、中山氏の死の「三日前」にも、氏の宅を訪れ、病をかえりみぬ氏の考古学上の問題についての談論風発に接し、その学問への熱情に対し、いたく感銘させられたという。このような実情から見ると、梅原氏がこの中山氏の疑念を“知っていた”と考える方が、自然の理解と思われる。そうであったればこそ、梅原氏はこの中山氏追悼号に対して、ことさら、この論文を載せたのではないか、わたしにはそのように思われる。少なくとも、中山氏亡きあと、梅原氏が先ず世に問わんとしたところ、それがこの一文であったこと、その一点の事実をわたしたちは疑うことができないのである。

このようにしてみると、一見先に書いたように“梅原論文の十年後に、原田氏が駁撃を行い、その第一石として中山疑問をおいた”かのように見えたのであるけれども、その内実を探ってみると、実は逆に“梅原論文はその中山疑問に答えんとして、中山氏の霊前に ーー追悼号の中にーー おかれたもの”そういう根本性格が浮かび上ってくるのである。”

従って原田氏はこのK鏡について「二条家の銅駝坊陳列館に、須玖出土品といって収蔵されていたもので、誰の手を経過し、どうしてそこの所蔵品になったかは不明確である」(四六五ぺージ、注七二37)と書かれたが、これは原田氏の「新発明」の見解ではなく、すなわち「中山疑問」を踏襲されたものであろう。ところが、この「中山疑問」に対する、梅原氏の“調査報告”が、すなわち先の梅原論文第二項の記述であったと思われる

。※

※この点、“中山氏が、京都在住で官学(京都大学)にあり、しかも再三自家に訪ねきたった、若き梅原氏に対して自己の疑問(右の注七二・37の内容)をのべて、実情調査を依頼したことがあり、それが一契機となって、梅原氏の銅駝坊博物館や関係者への調査となり、結局、この梅原追悼論文となって結実するに至ったのではないか”。そのような推測も可能ではあるが、もはや当の梅原氏に実情を確認できぬことを遺憾とする。 ーー現在、臥床(がしょう)され、家族の方々に対しても、応答されえぬ日々と、家族の方からお聞きした。

次に(2)の問題と回答について検討しよう。

原田氏の回答は、一言でいえば“鏡の納まり方の統一性”ということである。この命題に立って“前漢式鏡と後漢後半以降鏡(K鏡)の混在”(須玖岡本遺跡D地点)という梅原論文の立場を否定するのである。この自家の主張を裏づけるものとして、氏は「表3」(当該書七三ぺージ)をあげている。しかしそこには氏の主張と必ずしも一致しない様相が現われている(左は四王墓)。

A糸島郡

(1).三雲 ーー(イ)漢以前鏡

2

(ロ) 前漢鏡

33

(2).井原 ーー後漢(前半)鏡21

(3).平原 ーー後漢(後半)鏡37

B博多湾岸

須玖岡本 ーー(イ)前漢鏡32+(プラス・アルファの意か ーー古田)

(ロ)後漢(後半)鏡1?

右のAを見ると、(イ)の「漢以前鏡」というのは、戦国鏡(もしくはその延長)と見られるもので、他の本(「大陸文化と青銅器」『古代史発掘5』講談杜、一六九ぺージ)では、

『雷文鏡・重圏文鏡・連弧文銘帯鏡26・重圏銘帯鏡7』

とある、(○、インターネットでは青色表示)部に当る。杉原荘介氏の『日本青銅器の研究』(中央公論美術出版、昭和四十七年)では、

「一つは重圏素文鏡であり、他は四乳雷文鏡である」(五二ページ)

と呼ばれている。そして重圏素文鏡については、

「王仲殊氏は線帯による重圏鏡を戦国時代とし、面帯による重圏鏡を、文鏡の多い戦国時代の鏡の省略されたものとしている」

とのべられ、今回日本考古学界に電撃を加えた王仲殊氏の説が紹介されているのが興味深い。そしてこの二者(重圏素文鏡と四乳雷文鏡)とも、「前漢代後半より古いもの」と見なしている。

これに対し、同じく三雲遺跡から出土した「重圏文清白鏡」については、「前漢代後半」としている。また別の「内行花文清白鏡」に属する鏡が福岡市の聖福寺(しょうふくじ 京都国立博物館委託)に現存している(先にのべたように、この補完部が最近の発掘で発見された)。

このようにしてみると、同じ三雲遺跡でも、鏡は決して一様でなく、何種類かの鏡(時期を異にする)がまさに「混在」しているのである。

してみると、「戦国(式)鏡〈雷文鏡・重圏文鏡〉と前漢鏡」の「混在」は認めても、「前漢鏡と後漢(後半)鏡〈K鏡〉」との「混在」は認められない、というのでは、筋が通らないのではあるまいか。

また原田氏の表では「後漢(前半)鏡」一式であるかのように表示された井原遺跡の場合も、決してそうではないこと、すでに前著『ここに古代王朝ありき』(二二ページ)でのべた。「王知日月光湧有善銅出・・・」の筆体は、何とも中国鏡のものとは認められない

。※

※この鏡の図が青柳種信の「模写」であるから、証拠として使えないように奥野正男氏は難ぜられたが(「銘文からイ方*製鏡説は証明できない〈上〉 ーー中国出土鏡の事実から古田説を批判する」 ーー「東アジアの古代文化」二三、昭和五十五年春)、氏の認識のあやまりであること、「九州王朝の証言(七)」(同誌二五、昭和五十五年秋)で詳述した通りである。これはまさしく拓本

である。

イ方*製鏡のイ方*は、人編に方。第3水準ユニコード4EFF

すなわち井原遺跡には「(α)後漢式鏡と(β)国産鏡」が「混在」しているのであり、(α)と(β)の生産時点が異なることは、当然可能性が大きい。

この点、実は一層明瞭(めいりょう)なのは、原田氏が主導して発掘された平原(ひらばる)遺跡そのものである。先の氏の表では「後漢(前半)鏡、37」として、あたかも「同式鏡」一色であるかのように「表示」されている。しかしながらこれは、“正確”ではない。なぜなら、同遺跡からは有名な大型の国産鏡その他が明白に出土しているからである。

「内行花文鏡 四面 ともに径約四六・五センチの同型同范ママ鏡、八葉座で大形であることが、とくに注目される。

内行花文四葉鏡 一面 径約二七センチ擬銘(文字を模して字にやママ文章になっていない銘)をもつている」(原田大六『実在した神話』学生社、一〇三ページ)

要するに、ここでも「(α)後漢(式)鏡(三十七面)と(β)国産鏡(右の五面)という、二つの“異なった様式”そして“異なった生産時点”をもつ鏡が「混在」しているのである。ことに平原遺跡の場合、国産鏡すら“異なった様式”のものをふくみ、それぞれが同一時期の生産か否か、必ずしも保しがたい。

氏の「表3」は、「国産鏡」を表から除外することによって、一見スッキリできた(ただし三雲遺跡を除く)かに見えたのであるけれども、“同一遺跡内部の銅鏡”という客観的な見地に立つ限り、“異なった生産時点の銅鏡が共在している” ーーこれが、これら糸島・博多湾岸の王墓における、むしろ原則となっていたのである。こうしてみると、原田氏のように“他(三雲・井原・平原等)は「混在」していないから、「梅原論文による須玖遺跡」のような「混在」はありえない”という方式の論断は、思うにあまりにも“独断的”にすぎるといわざるをえないのではあるまいか

(「表3」中の、王墓以外の「一〜二面」程度出土の弥生墓の場合、「混在」していないのは、むしろ当然である)。

この点、実は梅原氏が右の梅原論文の冒頭において、周到にもすでに指摘したところである。

「多数の須玖の出土鏡の中に時代の下る後漢後半の鏡を含むと云うこの事は、一方の三雲の出土鏡のうちに、時代の遡る戦国の鏡式の存する点をはじめ、三国時代の三角縁神獣鏡を主とする近畿を中心とした古式古墳の出土鏡に、四神鏡・内行花文鏡等が並び副葬されている場合の少くないことなどからあえて異とするに足りない」

原田氏の場合、この梅原氏の行文の用意を軽易に看過されたのではないかと思われる。

さらにわたしの立証を再確認するため、「銘文の字体」の方から、この間題を考えてみよう。青柳種信は、井原遺跡からの出土鏡について拓本を作ったさい、先の異体字鏡(「王知日月光・・・・・」)のほかに、上掲の、文字を有する鏡(の銘文)を拓出している。

上掲の字体と先の異体字の字体と全く異なっていることが認められる。

また、問題の須玖岡本の王墓中の前漢(式)鏡と一般に呼ばれている鏡の中においてすら、二種類(P群とQ群)の字体が認められる。

これら二様の字体が“同一時期の生産”とは、容易に断じえないことは当然であろう。すなわち糸島・博多湾岸の王墓群においては、“一つの甕棺から二つ(以上)の字体が出てくる”この事実が認識されねばならぬ。この点もまた、原田氏の「非混在説」にとって不利な史料事実というほかはない。

次に(3)の問題と回答について検討しよう。

原田氏によれば、(A)「洛陽焼溝で判明した鏡の編年」(B)「北部九州の弥生墳墓副葬の鏡の編年」は「ほぼ一致していて、いずれも秩序が保たれている」という。本当だろうか。

実は(A)と(B)との間には、大きな性格上のちがいがある。

第一、(A)は通常一〜二面の鏡が出土する。これに対して(B)は今考察したように、「異なった様式」と「異なった生産時点」と「中国製と国産とを混在」させた出土をしめす。この点、たとえば岡崎敬氏も、次のようにのべておられる。

「洛陽の焼溝は、前漢より後漢代にかけての洛陽中堅層の墓であるが、鏡の出土は、各墓ほとんど一面ずつで、数面以上出土することは希である」(『柳園古器塁考』「解題 ーー三雲・井原遺跡とその時代」(一二ぺージ)

そして左のような落陽市西北にある焼溝漢墓」(百三十四墓)の出土鏡の時代分類をあげておられる。

第一期(鏡10)星雲文鏡(4)草葉文鏡(1)

第二期 (鏡8)

星雲文鏡3、日光鏡3、昭明鏡(挈*清白鏡を含む)2

第三期前期 日光鏡8、昭明鏡11、変形四璃*文鏡9、四乳鏡3

第三期後期 日光鏡6、昭明鏡6、変形四璃*鏡1、四乳鏡1、連弧文鏡1、規矩鏡4

第四期 四乳鏡2、規矩鏡3

第五期 雷文鏡(内行花文鏡)4、き*鳳文鏡1、長宜子孫鏡1、規矩鏡2

第六期 長宜子孫鏡5、変形四葉座鏡2、四鳳鏡1、人物画像鏡1、三獣像1、鉄鏡

調査者は、第一、第二期を前漢中期、およびそのやゝ後、第三期(前期)を前漢晩期、第三期(後期)を王葬及びそのやゝ後、第四期を後漢早期、第五期を後漢中期に、第六期を後漢晩期にあてゝいる。

挈*は、手の代わりに糸。JIS第三水準ユニコード7D5C

璃*は、王の代わりに虫。JIS第三水準ユニコード87AD

き*鳳鏡のき*は、冬頭編、ユニコード番号8641

従って“原則として一面”の中国出土鏡の場合、当然ながら「様式」も「生産時点」も、“原則として同一”となろう。これに対して日本(北九州の王墓)の場合、“原則として二十〜四十面”であり、(数量から見ても、当然ながら)「異なった様式」「異なった生産時点」「異なった生産地点(舶載と国産等)」の異型鏡をふくんでいるのである。この事実の上に立って見ると、ただ“須玖岡本の王墓からK鏡を排除する”理由を洛陽焼溝漢墓群の「ほぼ一致」した「秩序」に求めるという、原田氏の論法は、遺憾ながら成立しがたいのではあるまいか。なぜなら“前漢式鏡と後漢式鏡との組合せの例はないから”などといってみても、それは四王墓中の須玖岡本の王墓を除く、三王墓の例しか基準となりうるものはない。その上、その三王墓自体においても、決してその出土鏡は「単一様式」ではなく、「異なった様式」をふくんでいるからである。

以上のような再検証からすると、折角の原田氏の(1)〜(3)の回答も、決して「適正な回答」とはいいがたい。わたしが原田氏の存在に対していだく敬意にもかかわらず、率直にいってそのように評せざるをえなかったのである。

原田氏の梅原論文批判、それに対してわたしは賛成できなかった。できなかったけれども、反面、氏の批判は“良心的”だった、といっていいであろう。なぜなら、逐一、問題点をあげ、それに対する原田氏自身の回答が記してあったからである。あったからこそ、わたしはふたたび逐一、これに対する再検討を行いえたのである。この点、原田氏に対してふたたび率直に敬意を表したいと思う。

これに対して、三年後の昭和四十七年に出た杉原荘介氏の『日本青銅器の研究』(中央公論美術出版)の場合、論証は次のようだ。

「須玖遺跡出土と伝えるK鏡についても、おのずからその性格が分かってきたわけであるが、これについて梅原末治博士は、同鏡の時代を二世紀後半から三世紀前半に位置づけているのは正しいと思う。しかし、それによって、須玖遺跡の中心をなす

地点の諸遺物を、その時代まで下すわけにはいかない。その後、須玖遺跡においても、弥生時代後期の遺址(いし)が明らかになってきており、それとの関係も考えられる。さらに、この銅鏡の年代を下げるのであれば、もはや銅鏡自体の遺跡への混入とせねばならないであろう(梅原一九五九)」(八六〜八七ぺージ)

最後に(梅原一九五九)とあるのは、今問題とした梅原論文だ。だが、梅原氏の論証の周密さに比して、失礼ながらこれは何たる“安易の行文”であろう。要するに“「定説化」している

地点(王墓)の年代を三世紀前半以降に下すわけにはいかないから、同じ須玖の「弥生時代後期の遺址」に関したものか、あるいは「銅鏡自体の遺跡への混入」か、どちらかだろう”というのだ。

これでは「定説基準尺を守る」のが、絶対の要請であり、理由は“それに合わして適当に考えればいい”という論法である。せっかくの梅原論文の周到な論理の運びなど、一顧だもされていない。

一言でいえば“当人(梅原氏)たちが一般(杉原氏等)に提起した基準尺を、折角便利に使っているのに、いまさら撤去されてはかなわない”。ありていにいえば、そういうことに尽きよう。

梅原論文の裂帛(れっぱく)の気魂に対して、あまりにも不適切の筆致、そう評したら、氏に対して失礼であろうか。その上、この本の出る三年前に出て、同じ梅原論文に対して“良心的”な批判を行われて、杉原氏と同方向の帰結をしめしておられる原田氏の著述に対して、それこそ“一顧だに”はらわれていない。これはなぜであろうか(もちろん“一般論”としては、杉原氏が原田氏の右の本を知られなかった、ということもありえよう)。

わたし自身、杉原氏の右の本によって、常に考古学上の知識を学んできた。考古学上の“古典的”な編年観をうかがう上で、“絶好の基準の書”としてきたのである。それをここで明記させていただきたい。その学恩に対して深謝すると共に、ここにあらわれた問題点を率直に記して、杉原氏に対する「御恩返し」に代えさせていただきたい。

次にとりあげるべきは、岡崎敬氏の左の行文であろう。

「(須玖岡本

地点出土鏡について、中山博士の「33面もしくは35面以上」、梅原博士の「〈細片を除き〉30面以内」とする見解と鏡式の紹介のあと)この内、最初にあげているK鏡一面は、径一三・六センチ、扁平(へんぺい)大形の鈕のまわりに糸巻状図様の鈕座があり、その中に『位至三公』、内区を飾るK文の間に『君宜*古市』の銘がある。このK鏡は扁平な四条の稜(りょう)ある銅剣とともに、もと二条公銅駝坊陳列館に入り、その後、東京帝室博物館(現在東京国立博物館)の蔵品となった。K鏡は後漢末期に盛行したものであり、この鏡だけ、他の鏡とは異質である。二条家に入る時に須玖岡本出土の所伝があり、これに加えられたのであろう。須玖岡本は弥生時代各時期の墓葬があり、かりに須玖岡本出土としても、地点を異にしているものだと思う。一八九九年に大石下より甕棺の出土した須玖岡本地点以外の所より出土したものとする方が全体の矛盾がない。

宜*に、上の点なし。JIS第3水準ユニコード519D

須玖岡本のものには草葉文鏡三面、星雲鏡五面(もしくは六面)を含んでいる。これらは洛陽焼溝漢墓第一期のものである。しかし重圏精白鏡・同清白鏡・重圏日光鏡・連弧文清白鏡の類の焼溝第二期のものが大部分であり、これらは立岩(たていわ)の出土品と共通している。いずれも洛陽焼溝漢墓第二期のものであり、埋葬の年代は立岩とさほどかわるところがないと考える外はない」(『立岩遺蹟』六章「鏡とその年代」三七六ぺージ、河出書房新杜、昭和五十二年)

右には、問題の梅原論文はあげられていない。いないけれども、この“慎重な”いいまわしの相手(批判対象論文)が梅原論文であることは疑いない。岡崎氏は恩師の“名前をあげる”ことを避けた上で、これに反対されたのであろう。けれども、その論旨そのものは、原田氏の場合と大異ない。これも、ここでは原田氏の名前は“出され”ていないけれども。

もちろん「恩師の言を斥(しり)ぞける」ことは、決して“大それた所業”などと呼ぶべきものではない。それどころか、本居宣長が「師の説にな、なづみそ」といったように、学問の真髄に属する、といっても、過言ではないであろう。

けれども、間題はそのような点にあるのではない。岡崎氏のあげられたポイントこそ、すでに梅原氏が顧慮して、その決して成り立ちえざることを、周到に論述された問題点なのである。もしそれらの点がまちがっているというのであるならば、その反論の論証を逐一、それこそ必要にして十分に“あげ尽くす”ことこそ、“師の説になずまざる”後来の探究者の礼儀ではあるまいか。しかし、右の岡崎氏の行文には、遺憾ながら、それは見出しがたいように思われる。

ここで一言、わたしの学問の方法についてのべさせていただきたい。

わたしは二十代後半、親鸞(しんらん)研究関係の本を読んで、いつも右往左往の試行錯誤をくりかえしていた。そしてある日、ふと一つのことに気づいたのである。それは次のようだ。「その学者がその本に一つの結論を書いているとき、その結論に至る“理由づけ”について、そこに書かれてあることが、その学者にとっての、よき理由のすべてだ、そのように考えるべきではないか」と。

これを裏返してみよう。それまでは、次のように考えていた。“ここに書いてある理由は簡単だ。しかしこれほどの大家だから、こんた簡単な理由で、この結論に至ったはずはない。けれども何らかの都合で(紙数の都合や関係者への配慮などで)これしか理由を書いてないのだろう”と。いいかえれば、“この大家は、実際はいだいている、たくさんの深遠な理由の中から、そのただ一端(きれはし)をここにおしめし下さっただけにちがいない”。いわばこういった形でうけとっていたのである。

ところが、そのさい、こちらの思考は全くすすまない。すすまないはずだ。“隠された大森林の中の一本の木だけしめされている”のだったら、実際に知っている、眼前の「一本の木」をもとに、あれこれ言ってみても、土台、ことははじまらぬからである。当方がそのような心理状態におちいったとき、反論はもちろん、心からの納得も、ありうるはずはないのである。

これに対し、先のように考えた途端、まさに眼前の世界は一変した。“こんな理由で、なぜこの結論が出るのか”“なるほどそうだ”“いや、とてもそこまで納得できない”といった風に、自分の中の論理の歯車が歯切れよく回転しはじめ、激しく自動しつづけるのである。これがわたしの孤立の探究の出発点だった。

今思うに、やはりこのような受け取り方こそ、道理にかなっているのではあるまいか。なぜなら、その学者(執筆者)が本を書き、読者が本を買って(あるいは借りて)読む、そのとき、その執筆者の読者に対する礼儀は、何だろう。いうまでもない、“自分のもっている最上の理由を提示した上で、その結論をしめす”ことだ。これに反し、最良の理由、そして決め手をなす理由を秘匿して、第二・第三の、たいしたことのない理由、決め手にならない理由を、読者に提示する執筆者がありとすれば、それは執筆者として、いわば“落第”であり、何より読者に対して、“失礼この上ない”こととなろう。

従って“そこに書かれた理由は、その執筆者手もちのすべて、もしくは最良の理由である”。そう考えるのが筋であろう。もしそう考えないならば、わたしたちはその執筆者をもって“最低の礼儀をもわきまえぬ背徳の人”として遇していることとなるであろうから。

以上がわたしの学問的思索の方法の出発点であった。

※

このような目で見るとき、現在の「定説」派の論者の文面には、あの気魂のこもった、周到な梅原論文をくつがえすに足る“理由”が果たして存在するであろうか。遺憾ながら、わたしには見当らない。

“このK鏡は須玖岡本の王墓ならぬ別地点の出土ではないか”。この疑いを先ず眼前において、梅原論文は、まさに書きはじめられた。わたしにはそのようにしか見えない。そしてその“疑い”が結局成立しえないことを“手を尽くして”氏は論証につとめられたのである。四十数年の考古学徒としての梅原氏の円熟の技法がここに凝集させられている。そういっても過言ではないであろう。

この梅原論文のあとに出た、杉原・岡崎の諸家の「認定」には、その「認定」(実は旧認定)を支える、実証的な“新証拠”が果たしてそこに提示されているか。わたしにはそれを見出すことができなかったのである。※

※右の『立岩遺跡』 ーーこの本は岡崎敬氏に主導された、きわめてすぐれた考古学上の業績であるがーー 全体のテーマたる立岩遺跡の場合、先の四王墓に比するとき、鏡の数等も格段に異なり(六面)、先の四王墓と同格の意味で「王墓」と称することはできぬ(ここで「王墓」といっているのは、“倭国内に数多い諸国の諸王の墓の一つ”という意味ではなく、“倭国の中心的・統一的王者の墓”の意である。この点からいえば、立岩遺跡は「副王墓」格であろう)。

従って“この立岩遺跡出土鏡を基準とするとき、須玖岡本の王墓にK鏡のありえないことが分った”などという論法もまた、遺跡の性格上、無理であることを、念のため指摘しておきたい。しかも、この立岩遺跡もまた、前漢(式)鏡と国産鏡とが「混在」している点について、『ここに古代王朝ありき』(朝日新聞杜刊)ですでにのべた。

以上によって、梅原論文に対する原田・杉原・岡崎三氏の反論、それがいずれも成立できないことを論証した。しかし真の問題はその次にある。“なぜ、三氏は梅原論文に反対するか”。その真の理由だ。もちろん、直接あげられた理由についてはすでに論じた。しかし真の理由は別にある、そのようにわたしには思われた。その真の背景は、“三角縁神獣鏡は魏鏡である”という前提命題にある。梅原氏をふくむ右の四氏とも、右の大命題の肯定者であることは、隠れもないことだ。たとえば梅原氏は『考古学六十年』(平凡社、昭和四大年)においても、「三国魏の時代の三角縁神獣鏡」(二三四ページ)といった表現を頻発しておられる。一方、杉原氏も「西暦二〇〇年代に大陸で作られたであろう三角縁神獣鏡」(『弥生時代の考古学』学生社、一六二ページ)とのべ、原田氏も「こうみてくると、三角縁神獣鏡こそが、魏の明帝が卑弥呼に詔書をもって下賜した百面の銅鏡であったということになる」(『邪馬台国争』五九ページ)とのべておられる。岡崎敬氏も、その(指導による)貴重な労作「日本に存る古鏡、発見地名表、一九七六〜九」において、三角縁神獣鏡「舶載鏡」と「イ方*製鏡(ぼうせいきょう)」という形で処理しておられる。「舶載鏡」とは、当然ながら「魏鏡」をさす用語である。

すなわちこの一点において、四氏は共通の土俵の上に立っている(なお、小林行雄氏が梅原氏の後を継いで登場し、「三角縁神獣鏡の分配」に関する、小林理論を形成され、これが考古学界の「定説」をなした、という事情は著名である)。

この「定説」派共通の土俵から見ると、問題の梅原論文はいかにも“不斉合”なのである。なぜなら二十数面以上の前漢(式)鏡(草葉文鏡三、星雲鏡五〜六、重圏銘帯鏡八、連弧文銘帯鏡四〜五・釧三以上 K鏡一 ーー『大陸文化と青銅器』一六八ページ)をふくむ、文字通りの王墓が三世紀前半以降、つまり卑弥呼の墓の作られた時代に存在していたのでは、「邪馬台国」の存在は簡単に近畿へもってゆくわけにはいかなくなるであろうから。すなわち「三角縁神獣鏡、魏鏡説」(これは当然近畿中心説だ)とは、いかにも相矛盾するのである。

梅原氏がこの相矛盾する二つの主張点を共有していたのは、明らかに“論理上の矛盾”である。これは氏が個々の遺物・遺跡に対する周密な観察者・報告者ではあっても、必ずしも体系家・理論家ではなかった、という、その“考古学者としての資質”に関する問題であろうと思われる。

この点、体系家・理論家としての面を“得意”としていたのが、後を継いだ小林行雄氏であった。氏によって「三角縁神獣鏡分配の理論」すなわち近畿中心主義は、その極点まで「明確」化され、それが「定説」化されていった。いくにつけ、梅原認定の中の先の矛盾点は、いよいよあらわにならざるをえなくなった。その理論的帰結が、他ならぬ原田・杉原・岡崎氏等に共通する「須玖岡本遺跡からのK鏡の排除論」として、顕在化しているのである。 ーーこれが三氏の梅原論文排除の、隠れた、しかし真の背景である。わたしの目にはそのように見える。

ところが今、状況は一変した。王仲殊論文の電撃によって、“三角縁神獣鏡、魏鏡説”はまさに“ふっ飛ん”だ。いかに日本の考古学者たちが“虚勢”を張りつづけたとしても、中国の鏡の専門家から“そのような鏡は中国からは出土していません。従って中国鏡ではありません。もちろん、魏鏡などではありません”。そう明言された、この事実を万人の眼前から消し去ることはむずかしい。そういう状勢の中で「そのうちに出るにちがいない」といってみても、“まだ出ないうちに中国鏡(魏鏡)ときめつけてきた”という、肝心の事実、その背理は、もはや誰人(たれびと)の目にもハッキリしているのであるから。

筆を返そう。王論文によって永年日本考古学界の「定説」であった「三角縁神獣鏡、魏鏡説」の主張は崩壊した。今後、右説を依然のべつづける学者は、あるいは学問上の「勝ち組」の観を呈せざるをえないこととなるやもしれぬ。

では、その主柱なき今、右の問題はいかなる相貌(そうぼう)を呈してくるであろうか。他でもない、右説に立つ限り、矛盾としか見えなかった“須玖岡本王墓内、K鏡存在説”が、不死鳥のように“矛盾の束縛”から解き放たれて、鮮烈な光を帯びて輝くこととなったのである。

なぜなら、三角縁神獣鏡が“魏鏡としての後光”を失った今、残るものは、梅原論文によって“三世紀前半以降の墓”と認定された「須玖岡本の王墓」しかない。否、より十分にいえば、これをふくむ糸島・博多湾岸の四王墓こそ“弥生の倭国の中心の王者たちの王墓”として、新たに脚光を浴びてこざるをえない存在だからである。逆にいえば、「三角縁神獣鏡、魏鏡説」という旧説をバックにして、不十分な論拠をもって梅原論文を一蹴しえてきた、右の三氏(他、これに追随してきたほとんどすべての考古学者)の論説の非がここに明らかとなってきたのである。

このような道理に対し、たとえ全考古学者が相揃(あいそろ)って“自己の目をみずからの両手でおおいつづけて”いても、他の一般人はちがう。やがて子供たちが「あれは、裸の王様だ」。そのように叫びはじめる、その一瞬をむかえることであろう。

ここで一転して、梅原氏のお宅を訪ねたときのわたしの“想い出”をしるさせていただきたい。

わたしが同じ京都に住む、高名な、この考古学者のお宅をおたずねしたのは、例の高句麗好太(こうたい)王碑に関して李進煕(りじんひ)氏の衝撃的な仮説が登場したときのことであった。わたしは李氏のあげられた諸種の写真・拓本・史料(「高句麗好太王碑文の謎」 ーー「思想」五七五、昭和四十七年五月)を再検証すると共に、戦前この碑を実見された方々にお会いして、その実地の経験を語っていただくことを必要と考えたのである。たとえば、梅原末治氏や末松保和氏等である。

末松氏の場合、必ずしも実地の記憶は鮮明ではなかった。それは“すでに今西竜さんなどが現碑に接し、詳細に研究され、報告されたあとだったから、もう自分などが見ても、たいしたことは見出せるはずはない”と考えられたからだという。そして今西氏のそういうさいの執拗(しつよう)きわまる「研究の鬼」ぶりを詳しく語って下さった(『失われた九州王朝』第三章1参照)。

これに対して梅原氏の場合はちがった。“今西氏等の見落したところを一片でも発見したい”。そういう野心をいだいて現地におもむかれたという。ことに現碑には“拓工による、石灰仮構文字”のあったことを「今西報告」で知っていたから、“今西氏があやまってその仮構文字を石の字として採取した部分はないか”と、いわば“あら探し”の目で臨んだ、というのである。これもまた若き「研究の鬼」と称すべきであろう。けれども、その野心は「挫折ざせつ」した。やはり「今西氏の執拗な目」に狂いはなかったのである(この点、今回、吉林省博物館の武国[員力]〈勲〉氏とお会いして、李仮説の成立できぬことを確認できた。〈「九州王朝の証言〈最終回〉」 ーー 「東アジアの古代文化」三〇、昭和五十七年早春、参照。なお、詳しくは『市民の古代 ーー古田武彦とともに』四、昭和五十七年、中谷書店、参照〉)。

武国員力*(ぶこくしゅん)さんの[員力](しゅん)は、JIS第3水準ユニコード52DB

そしてそのさい採取された「倭以辛卯年来」の項の小拓本をわたしに托(たく)された。そして「これを東京の史学界の大会で発表し、榎一雄君など東京の学者に見せてほしい。必ずわたしの言うところのあやまりなきを知ってくれるであろう」といわれたのである。わたしは喜んでこれに応じ昭和四十七年十一月十二日の東大における史学会第七十回大会の発表「高句麗好太王碑文の新事実 ーー李進煕説への批判を中心として」のさい、自分の発見した新史料(酒匂(さこう)大尉の写真や自筆筆跡等)と共に、この梅原拓本を学会の参加者の面前に提示したのである。このあと、この小拓本を再び同氏宅に参上して、お返ししたのはいうまでもない(梅原「高句麗広開土王陵碑に関する既往の調査と李進煕氏の同碑の新説について ーー付、その王陵など」 ーー「日本歴史」三〇二、昭和四十八年七月、参照)。

このとき以来、わたしは何度か梅原さんのお宅を訪れた。それは梅原さんがわたしに対し、従来の学問上の経験を語ることを好まれ、わたしもこれを聞くことをこよなき喜びとしたからである。氏の豊富な経験は ーー多くの世の老人がそうであるようにーー 無限の知識の宝庫であった。わたしのような“若僧”には、それはいくら聞いてもあきぬ“宝”の談話であった。また梅原氏の方も、延々、あるいは三〜四時間、あるいは五〜六時間もの間、語り来たり、語り去って倦(うま)れることがなかった。

氏の次のような言葉が鮮明に記憶に残っている。「今の大学の学者は、わたしのところへ来ても、学問の話をしよらん。誰々が教授になった、誰々はまだだとか、そんな話ばっかりじゃ」と。そしてまさに“学問の話”ばかり、何時間もひたすら連続するのである。その“鬼気迫る話し魔ぶり”は、わたしのように、久しく「亡師孤独」の中に歩き来たった者にとっては、まことに無上の“快き時の流れ”と思われたのである。

けれども、このような「蜜月」は、はからずも氏によって思いがけぬ形で“破られる”こととなった。昭和四十八年八月、京都の国立博物館で「中華人民共和国出土文物展」の開催記念パーティがもよおされたとき、わたしも招待をうけて、その席に加わった。広い博物館の中央広場も、招待客で一杯、といった混雑ぶりであった。

そのとき、向うの方から、人をかきわけ、かきわけ、わたしの方に近寄ってくる一人の老人があった。それが梅原氏だった。そしてわたしの前に息をはずませて近づくと、「あんたは、『邪馬台国』は九州じゃと言うとるそうじゃな」。そう叫ぶと、くるりと歩をかえして、再び来た方角へと人の波の中を消えていった。これが第一の鮮烈な思い出である。

第二は、その直後、わたしがいつものように梅原さんのお宅を訪れたとき、玄関に現われた梅原さんは、いつもなら待ちかねたように、わたしを中に招じ入れられるのであったが、その日はちがっていた。じっと玄関の前で立ちふさがったまま、「入れ」とは言わなかった。そして次のように言われたのである。

「あんたは、東大の榎一雄君と論争をしとるそうじゃな」

「ええ、そうです」とわたし。(東京の「読売新聞」で榎氏が十五回にわたって「『邪馬台国はなかった』か」を掲載〈昭和四十八年五月二十九日〜六月十六日〉。全文、わたしに対する攻撃だった。その後わたしが「邪馬壹国論 ーー榎一雄氏への再批判」を十回にわたって掲載〈同年九月十一〜二十九日。『邪馬壹国の論理』に収録〉。これに再批判を加えた。この梅原氏のお宅への訪問は、その間のことであった)。すると、梅原氏は力をこめて、次のように言った。

「榎君は大学の教授じゃ。あんたは高校の教師じゃ。どっちが正しいか、分っとる」

もうこのとき、わたしは高校の教師生活に別れを告げていたが、そんなことは問題の本質とは関係がない。わたしは静かにハッキリ答えた。「それは、ちがうと思います。学問は肩書きできまるものではなく、論証それ自身できまるものだと思います」。

梅原氏にとって、それはわたしの口から聞いた、はじめての反撃であったであろう。それまではいつも、わたしは、梅原氏の学的経験に敬意を有しつつ、それをいくらでも聞きたいと望む、一個の後学者として接してきたのであるから。“自説開陳”などのチャンスは全くなかった。いや、必要がなかったのである。ただひたすら全身を耳にして“耳順(したが)って”いたのであるから。

梅原氏は、たじたじとした姿で、後ずさりするように玄関内へ入り、やがてキチッと戸が閉じられてしまった。

わたしは一種の“悲しみ”の気を体内におぼえながら、梅原邸を去った。それが最後であった。以上のような、いわば個人的経験をここに書かせていただいたのは、他意はない。そこには梅原さんの長短ふくめた個性が爛漫(らんまん)とあふれているからである。それが欠点であるにしろ、わたしにとってむしろ“愛すべき”ものに見えた、といっても過言にはならないであろう。

後日、ある考古学者から「古田さんの欠点は、梅原さんを信用しすぎることだ」と「忠告」された。好太王碑研究をめぐってである(今回の梅原論文などは、当然ながらまだ話題にはならなかった)。そのとき、わたしは答えた。

「いや、『信用する』とか『しない』とか、そういうことではありません。ただ好太王碑の実見者として、その経緯を直接聞きたかっただけです」と。

たしかに梅原氏の「考古遺物観察者」としての冴(さ)え、それをしめしたものが、この梅原論文であった。後年は、目もいささか不自由になられたことは周知のごとくであるけれども、それとは異なり、昭和二十六年秋の日本考古学協会公開講演につづく「古代学」所載の同論文(昭和三十四年)という、京都大学在任中をふくむ、氏のもっとも円熟した時期の論文が、考古学界の大半から一蹴されつづけてきたことの不当であったこと、それを明らかにする、この一文を氏の病床に捧げたいと思う。

ーーディアロゴス(対話〉

A(「古田さんの鏡の論証(『ここに古代王朝ありき』)に対して、奥野正男さんがあちこちに批判の論文を出されましたね。あれはどうですか」

古田「そうだね。『イ方*製説は銘文だけでは立証できない ーー中国出土鏡にも“日本式語法”があるー』(「毎日新聞」昭和五十四年十一月四日)や『銘文からイ方*製鏡説は証明できない ーー中国出土鏡の事実から古田説を批判する(上・下)』(「東アジアの古代文化」二三・二四、昭和五十五年夏)などだね。いずれも詳細な、鏡の銘文や模様に対する研究を背景に書かれている点、当方としては、まことに有難い反論だ。

だけど、困る点もある。しかももっとも大事な点なんだ。それは、わたしの主張していない命題を、『古田の主張』であるかのように、見たてて批判されてある点だ」

A「といいますとーー」

古田「今あげた論文の題目から見ても、“古田は銘文だけからイ方*製鏡を証明できると主張したもの”と読者は思うだろう。奥野さん自身も、そういう見たてで反論を加えている。ところが、これはわたしの本を読めば明らかなように、わたしの論証とは全く似て非なるものなんだよ。

第一、わたしの根本の立場は、日本の大地から出土した鏡について、“物(出土鏡)を見れば、ピタリ、『舶載』か『イ方*製』か判別できる”という、従来の発想はあやまりだ、というにある。いいかえれば“『分らない』のが原則である”というわけだ。

このことは、“中国人や朝鮮半島人の鋳鏡者が日本列島に来て鋳鏡した”という、当然ありうべきケースを考えてみれば、文句なくハッキリするんだ。たとえば、中国の鋳鏡者が日本列島へ来た途端に鏡作りの腕ががたんと落ちるわけじゃない。文字を忘れるわけじゃない。要するに中国で作ったものと、ほぼ同じものを作るわけだ。だからその『物』を見て、『あ、これは中国にいたとき作ったもの』『あ、これは日本列島に来て作ったもの』なんて、そうそう判別できるはずがないんだよ」

A「銅の質はどうですか」

古田「日本列島産の銅は、銅質がかなりいいようだ。むしろ中国産の銅と同じか、時には以上なんだそうだよ。だから問題は製錬法だ。これもその専門家が日本へ来て作るとしたら、銅質が落ちるはずはない。個々、いろんなケースはあるだろうけど、一般論として、ね」

A「中国から“銅をもってきた”という問題もありましたね」

古田「もちろん、来るとき“手ぶら”じゃなく、材料をもってくる、というケースも当然ありうるけれど、一般論としては、先のごとしだ。資源には恵まれないこの島だけど、不思議に銅だけはかなりいいようだからね。その“日本列島の銅”を背景に、銅鐸(どうたく)や武器型銅製品(矛・弋(か)・剣)を考える、これが(当初は別としても)結局は本筋だろうね。“銅材料なき国に、銅をシンボルとする古代文明が繁栄する”なんていうのは、原則として無理だろうからね」

A「とすると、結局、区別はつかないわけですか」

古田「原則的にはね。それに日本側の“お弟子さん”のことを考えてみても、大陸から渡来してきたお師匠さんにマン・ツウ・マンで教わって、いつまで“まずい作品”ばかり作りつづけたか、というのも、むずかしい話だよね。はじめの五年・十年はまずかったとしても、二十年・三十年たっても、依然まずいままだったかどうか、判定のむずかしい問題だろう。それをわたしたちが見て、『はい、これはお師匠さん』『はい、これは弟子』と判別できるか、どうか。お師匠さんをしのぐ弟子だって、出てくる可能性はあるし、またお弟子さんには文字はあつかえなかった、と断定するのも、冒険だよ、ね」

A「すると、不可知論みたいになりますか」

古田「一応はね。しかし方法はないわけじゃない。その一は分布図だよ。横軸問題でのべたように“原則として大陸に出ず、日本列島に大量出土する”場合には、これは日本列島産と見るのが、学問の方法上のルールじゃないか、と思うんだ。“そうじゃない”といいたければ、その人にはこのルールを破るに足る厳格な立証が必要なんだ。決して話はその逆じゃない。なのに、従来は話が逆になっていた。(イ).銅の鋳上りがよく、(ロ).模様が鮮明で、(ハ).文字があれば、文句なく『舶載』と断定してきた、そういう断定はできませんよ、というのがわたしの立場なんだ。そういうわたしの立場から見てみると、従来から文句なしの『舶載鏡』と断定されてきたものの中にあやしいものがかなりある、という話に移っていったわけだ。先にあげた井原遺跡の『王知日月光湧有善銅出……』鏡なども、この『湧』はどうにも『漢』という字とはちがう。しかも文字が不揃(ふぞろ)いだ。こんなのを『舶載』と断定してはいけない、うたがわしい。こうのべた。逆に国産と判定したわけじゃない。もともと『分らない』のが原則なんだから“こんなおかしな文字から見ても、とても『舶載』とはいいきれませんよ”といっているんだよ。

立岩遺跡10号舞棺の場合も同じだ。いずれも、中国の通例の同種の鏡と比べて遜色(そんしよく)ないというより、むしろ立派だ。配下の国(夷蛮)の、また配下の“副王クラス”の墓に、そんな立派なものが出てくる、ということ自体が、よく考えてみれば、何か“おかしい”のだ。もし『舶載』つまり中国の天子から下賜された鏡とすればね。ところが『舶載』のみでなく、『国産』もある、という立場からすれば、何の不思議もない。なぜなら中国側では“女性の化粧品”といった小道具扱いだけど、日本側では“権力のシンボル”で“太陽信仰の祭祀(さいし)物”だから、立派であたり前だ。つまり、これも当然ながら“物そのもの”から断言はできないけれど、『舶載』という立場からは解けない謎が、国産という概念を加えれば、容易に解ける。わたしはそういったのだよ」

A「決して“銘文だけから証明した”わけじゃない、というわけですね」

古田「その通りだ、ね」

A「今の、立岩の1号鏡や2号鏡で、行末の韻をふむべき文字が欠けていたり(1号鏡)、全体が“虫喰(むしく)い”だらけで意味不通になっていたり(2号鏡)、の例を古田さんがあげたのに対して、奥野さんは中国出土の鏡にも、同類のがある、と書いていましたね。あれはどうですか」

古田「奥野さんがあげられた例(たとえば陝西省(せんせい)省出土銅鏡)を見ると、むしろ見事な“節略”になっているケースだった。わたしも連雲港(れんうんこう)市海州、羅[田童]庄(らどうしよう)の本榔墓(ほんかくぽ)出土の連弧文清白鏡の例を、同種の問題としてすでに右の本(一二九ぺージ)であげている。つまり、もとの文章の要点を巧みに要約した形になっているんだ。これを見て、わたしは『万葉集』における長歌と反歌の関係を思い出して、感動したくらいだ」

A「反歌というのは、長歌の内容を要約したケースが多いのですね」

古田「そう。けれども、わたしは、この問題の本質はもっと深いところにあると思っているんだ」

A「というと」

古田「わたしは中国や朝鮮半島という大陸側からも、本当に『意味不通の銘文』をもった鏡は当然出土する、と思っているんだ」

A「え、なぜですか」

古田「だって、考えてごらん。『意味不通の文字をもつ鏡』というのは、果して日本列島固有の現象だろうか。わたしにはそうは思われない。要は、『文字(漢字)をもった中国文明』が『文字(漢字)をもたなかった周辺(「夷蛮文明」)』と接触したとき、当然(あるいは必然的に)おこるべき現象、そういっていいと思う。なぜなら“その接触の当初から『夷蛮』側が『文字の機能』を正確にキャッチして使用した”などということは、ありえないからだ。“文字が並んでいるだけで中国風ムードを満喫する”。そういう段階が全くなかったケースの方が珍しいんじゃないかね。

とすると、日本だけじゃなく、東夷とうい・西戎せいじゅう・南蛮なんばん・北狄ほくてき、いずれの『文明接点』においても、同種の問題は必然的におこりうるわけだよ。その上、現在わたしたちが中国本土と思っている地域も、かつては『夷蛮の地』だったところ、その厖大なこと、それはむしろ常識だからね。たとえば志賀島の金印と相並ぶ金印の出た槇*(てん)王国(雲南うんなん省)も、その例だ。その上、“それら『夷蛮の地』から、都などの中国内部への(自国製の中国式鏡の)献納”という問題も、当然ありうることとして、考慮に入れなければならないしね。

槇*(てん)は、木偏の代わりに三水編。JIS第3水準ユニコード6EC7

まして五胡十六国の時代ともなれば、この種の『文字使用の混乱』問題は、極端にいえば“日常のこと”だった、といっていい」

A「とすると、そんな『意味不通の鏡』が大陸から立岩へ来た、ということは考えられませんか」

古田「それは無理だろうね。なぜなら“中国の朝廷から倭国へ正式に下賜された”という場合、そういった類の鏡を下附(かふ)する、というのは、考えにくいからね。もっとも、“倭国側が金を出して粗品を買ってきた”というのなら、別だけどね。それにしては、立岩鏡は立派すぎるよ

」

A「なるほど」

古田「けれど、問題は、あくまで原点にたち帰らねばならない。こんな“意味不明の文面”をもつ鏡を、“文句のない舶載鏡”と断定してかかるのは、あまりにも危険だ。 ーーこれがわたしの提起の基本なんだからね。その根本の点を奥野さんはまさか故意ではないと思うけどーー 完全におきかえて“古田は銘文だけでイ方*製鏡と断定した”といった形で論じておられる。思いちがいだろうね」

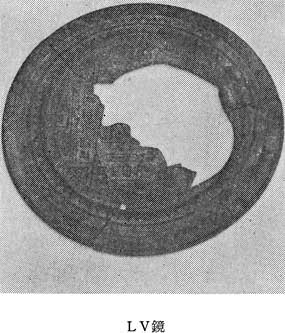

A「話は変りますけど、この前、古田さんが韓国へ行って、『大収穫があった』といっておられた、あの鏡はどうですか」

古田「やはり『ここに古代王朝ありき』(一一二ページ、第17図)で論じた、問題の鏡だ。

『日有熹月内富 憂患楽已未□』

と、ハッキリ文字があるのに、その行格が異様に崩れている。また『TLV

鏡』(方格規矩鏡)のはずなのに、『T』だけない上、『V

』と『L』が完全にアンバランス(大小不揃い)だ。どうにも通常の中国鏡の様態ではない。そこでこれを見た富岡謙蔵が『或は其の成れる地の本邦に非ざるかを察せしむるものあり』と、くりかえし疑念を表明したんだ。これも、みずから樹立し、多くの考古学者に(現在に至るまで)信奉されてきた舶載鏡判定の基準(先にあげた「文字あり」などの三条件)をみずから破棄すべき方向性をもっていたんだけど、やはり後を継いだ考古学者は、この『富岡の遺言』を無視してしまったんだ。

ところが、この鏡(LV

鏡、春日市須玖岡本町B地点出土)は、現在、日本には存在しない。敗戦前、朝鮮総督府の所有(購入)となっていたため、その『遺産』がソウルの中央博物館にうけつがれた。従って樋口隆康さんや森貞次郎さんやその他の方にお聞きしてみたけれども、その現存状況については、ハッキリしなかった。むしろ“日本帝国からうけついだ、日本側出土のものだから、倉庫の中にしまいこんだまま、整理もされていないのではありませんか”などという“失礼”な声も聞いた。行ってみると、まさに失礼だった。

あらかじめ同館の学芸部に手紙でお願いしておいて、おうかがいすると、キチッとした整理カードに添付された写真。『これですね』『そうです』。すぐ運ばれてきたのは、まぎれもない、あの鏡。卓越した鏡の研究家、富岡謙蔵を死の直前まで悩ませた、問題の鏡だった。

見事に保存された、その姿を眼前にしたとき、当館の関係の方々の誠実な姿勢を実感した。そして見て、見て、見つめ抜いた。写真にも撮らせていただいた。それはかつて不鮮明な写真で見ていたとき以上に、“ゆがんだ行格”や“大小ふぞろいな文字”“奇妙な配列の文様”どれをとってみても、“文句ない中国鏡”などとは、到底いえぬものだった。誠実な研究家だった富岡謙蔵が、みずから立てた確率との矛盾に悩んだのも、無理はなかった。“見にきてよかった”。わたしはそう思った。やはり現物を見てスッキリした感触をえた、そのことを喜びつつ、同行の青年梁弘夫さんと共に同館を辞したんだ。

思えば、敗戦後の鏡の研究者は、この鏡の現実の姿を実際に見ぬまま、重大な富岡疑問を無視して、『文字あれば舶載』という“わく組み”のみを固守して今日にいたっていた。そのことを目が痛いほど、その場で痛感したよ。

それにつけても、この異国出土の破損鏡を大切に保存していて下さった上、快くお見せいただいた同館の韓永煕さんや李康承さんや関係の方々に心からお礼をいいたいと思うよ」

A「本当ですね」

追記 ーー梅原末治氏は昭和五十八年二月十九日夜半、鬼籍に入られた。深い敬愛と追悼の念を霊前にささげたい。

『よみがえる九州王朝』(目次) へ

吉野ケ里遺跡の証言(『市民の古代』第11号)へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

Created & Maintaince

by“ Yukio Yokota“ |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)