| 大神神社、大和に於ける出雲系神社の歴史と由緒考 |

更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).4.16日

| (れんだいこのショートメッセージ) |

| 出雲王朝の時代、その勢威は後の大和、伊勢にまで及んでいた。史上最大政変となった国譲りは、顕界(表向き)の政治の支配権を高天原王朝に譲り、出雲王朝は幽界(裏方)の宗教的活動に於いて生息すると云う世にも珍しい和睦解決となった。これにより出雲王朝は裏支配的に存続することとなった。ここで採り上げる「大神、大和、石上、元伊勢」は、出雲王朝時代に確立された神道をその後も伝承していった中心的な神社であり、且つその後の歴史に多大な影響を与えている。そういう意味で、これを検証する。 2006.12.3日 れんだいこ拝 |

| 【大神(おおみわ)神社譚】 | |

|

「大神神社」(おおみわじんじゃ)(奈良県桜井市)は、三輪山を神体山とする名神大社、大和国一宮、二十二社(中七社)、旧社格は官幣大社である。旧来は美和乃御諸宮、大神大物主神社と呼ばれていた。中世以降は三輪明神(みわみょうじん)と言われ明治時代に「大神神社」と改名され今日に至っている。

|

|

| この神社は神代の時代、大己貴神(オオナムチノカミ)が自らの幸魂奇魂を三輪山に鎮め大物主(オオモノヌシ)の名をもって祀ったのが神社のはじまりとなっている。本殿は設けず拝殿の奥にある三っ鳥居は大物主(オオモノヌシ)・大己貴命(オオナムチノミコト)・少彦名命(スクナヒコナノミコト)の三神を一体したものを通し三輪山を神体山として信仰する原初の神祀りの様が伝えられている。

三輪は古代大和期から見える地名で大和川(初瀬川)や纒向川に囲まれた上流、三輪山麓に位置しでおり、古代の三輪地方には三輪の大神伝説や神話が多くある。平安期に入ると奈良から初瀬・伊勢へ向かう上街道沿いの交通の要衝にあり、三輪市が開かれていたことが知られる。江戸期に入ると、慶長五年(1600)織田有楽領、元和七年(1621)幕府領、宝暦十二年(1762)清水家領、寛政七年(1795)幕府領、文政七年(1824)再び清水家領となり、安政二年(1855)から幕府領となった。 |

|

奈良の大神神社(おおみわじんじゃ)の御祭神(主祭神)は、大物主大神(おおものぬしのおおかみ)であり、その御由緒を神社のHPで次のように記している。

ウィキぺデイアには、「大物主は蛇神であり水神または雷神としての性格を持ち、稲作豊穣、疫病除け、酒造り(醸造)などの神として篤い信仰を集めている」と書かれている。 配祀神は大己貴神、少彦名神。いずれも出雲王朝系の神々である。即ち、大物主大神を主祭神、大己貴神、少彦名神を配祀していると捉えることができる。三輪明神の縁起書には「頂上の磐座に大物主、中腹の磐座は大己貴神、麓の磐座は少彦名神が鎮まる」と記されている。大物主大神と大己貴神を同一視する記述もあるが、大物主大神は、叉の名を大物主櫛甕玉命とも云い、神武東征以前の大和-河内一帯を支配していたニギ速日の命とみなすべきであり、大己貴神は出雲王朝の盟主・大国主の命であり識別すべきと思われる。少彦名神は、その大国主の命と力を合わせて国づくりした神である。 「国譲りの神話考」の「大国主が、ヤマトの三輪山宮設営」で確認したが、国譲り前、大国主の命が、「吾は汝の幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)である」と名乗る者と対話し、ヤマトの三輪山に宮を建てたと伝えられている。 御諸山が三輪山と名付けられるに至った縁起が次のように伝えられている。 |

| 【「箸墓伝説」譚】 | |

|

日本書紀の崇神天皇10年9月の条に次のような「箸墓伝説」が記述されている。

古事記が「イクタマヨリ姫(ヤマトトトヒモモソ姫)と三輪の神との契り」を語るのに対し、日本書紀は、同様の語りをしつつ「ヤマトトトヒモモソ姫の悲劇」を添えている。「姫は大市に葬られ、箸墓と名づけられた」が貴重な記述となっている。三輪の神の原初の形とされる蛇は水神であり、雷神ともなり、農業神、五穀豊穣の神となり、やがては国の成立とともに、国家神的な神に至ったと考えることができる。 |

| 【大田田根子譚】 | |

|

崇神天皇7年(紀元前91年)に天皇が物部連の祖伊香色雄(いかがしこを)に命じ、三輪氏の祖である大田田根子を祭祀主として大物主神を祀らせたのが始まりとされる。古事記の崇神天皇7年の条に次のように記述されている。

|

|

| 全国各地の神社縁起や伝承を調べた原田常治氏によると、崇神天皇の時代に大神神社を祀った初代宮司意富多々泥古(大田田根子、大直禰子)は、石上神宮の祭神布留御魂大神(ニギハヤヒ)の後裔で、その末裔に欽明天皇の頃、身狭というのが居り、身狭の子に長男特牛、二男比義、三男布須という蒙古系の名前がついている。特牛は、大神神社の宮司を嗣いでいると云う。二男の比義は、「欽明天皇の御代、豊前国宇佐郡菱形山(大分県宇佐市)に八幡大神を祀り、宮司の祖となる」とある。宇佐八幡宮を最初に神社として祀ったのが比義という蒙古系の名前である。さらに三男布須の子白堤は、いまの大神神社の摂社になっている奈良市の「率川坐大神御子神社」を造り、神武天皇の后伊須気依姫を祀っている。書紀には媛蹈鞴五十鈴姫と書き換えられ、事代主尊の娘にされている。長男特牛の子逆は、敏達天皇の時、物部守屋と一緒になって仏教反対運動をやった人であると云う。(「第4章大和建国の覇王大歳(饒速日)尊-1」を参照) | |

| 大田田根子をオオタ・タネコと読む人がいるが、古事記の崇神天皇の大田田根子の条には「意富多泥古」とある。これを、「大・多々・根子」とすると、大和の国に繁栄した賀茂氏や三輪氏や神人部氏の祖先である根子となる。オオモノ主の子には加茂の君、大三輪の君、(背矢がホトに立たら姫の娘で、神の矢が)ホト立たら五十鈴姫などがあった説もある。「根子」は7代・8代・9代天皇の別名にも「根子・日子」がみられる。(「記紀神話(その6の3)大物主の三輪山王朝」参照) |

| 【万葉集の三輪山郷愁歌】 | |||||

三輪山信仰は万葉集にもしばしば言及されている。最初に登場するのは巻1の17、18番の歌である。「額田王、近江国に下る時に作れる歌」(飛鳥時代、大津宮(おおつのみや)遷都のため大和を去る際に、額田王(ぬかたのおおきみ)が詠んだとされる歌)として、17番で次のように歌われている。

「井戸王のすなはち和(こた)ふる歌」として、18番反歌が次のように記されている。

この18番歌は、異説として「山上億良大夫の類しゅう歌林に曰く、都を近江国に遷す時に、三輪山を御覧(みそなは)す御歌なり」の注で、作者を天智天皇とする異伝がある。いずれにせよ、大和の守り神の坐す三輪山を憧景している様が窺われよう。 |

|||||

|

|

|||||

次の歌もある。

|

| 【大神神社と出雲大社の歴史的繋がり考】 | |

| 「地名の一致は阿波忌部進出の名残か?徳島~和歌山~千葉 ②」。 | |

「川本 ゆり / 神社と歴史の広場」。

|

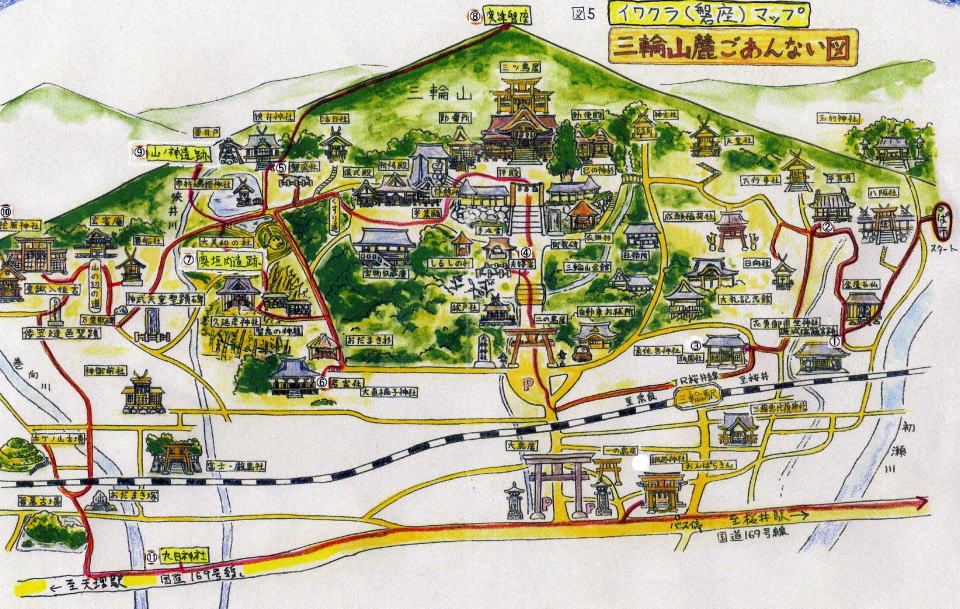

| 【三輪山のイワクラ(磐座)めぐり】 |

|

| 【三輪山のイワクラ(磐座)めぐり】 |

| 三輪山(みわやま) |

| 古神道では、神が宿る山を「神奈備(かんなび)山」と云い、山そのものあるいは山頂の岩等々そのものを崇める。これが古神道の粋とも云える信仰形態である。その里宮として大神(おおみわ)神社が創建されている。大神神社は「三諸の神奈備」(みもろのかむなび)(三輪山、巻向山、ダンノダイラの三つの山の総称)であり、静寂に包まれる三輪山を中心として350ヘクタール(約100万坪)、周辺は16kmもある日本一広大な社地を持つ神社となっている。松、杉、檜などの大樹に覆われており、一木一草に至るまで神宿るものとして尊ばれている。神宿る木々と共に山中には神霊が鎮まる岩が点在し、磐座とよばれ信仰の対象となっている。 |

| 三輪山(みわやま)は三諸山(みもろやま)ともいう。神の鎮座する神奈備山であり、縄文時代よりの古神道の聖地とされている。奈良盆地の南東部に位置する奈良県桜井市にある標高467m、周囲16kmのなだらかな円錐形の山である。南は初瀬川(はせがわ)北は巻向(まきむく)川の二つの川によって区切られ山内の一木一草に至るまで神宿るものとして一切斧(おの)を入れを禁じており、その為に山全体が松や杉や檜などの大樹に覆われている。 弥生時代を経て、この一帯に三輪王朝政権が存在したと考えられる。麓近くにある箸墓(はしはか)古墳は魏志倭人伝記載の邪馬台国の女王卑弥呼の墓ではないかと推測されている。大和王朝時代の古墳時代にはいると山麓地帯に次々と200~300mの大きな古墳が作られ、第10代の崇神天皇(行灯山古墳)、第12代の景行天皇(渋谷向山古墳)の陵等々がある。記紀には大神神社の祭神である大物主神(別称三輪明神)の三輪山伝説が載せられている。 三輪山の祭祀遺跡としては、辺津磐座、中津磐座、奥津磐座などの巨石群、大神神社拝殿裏の禁足地遺跡、山ノ神遺跡、奥垣内遺跡などがある。頂上には高宮神社が祀られている。延喜式神名帳には式内大社として神坐日向神社が載せられている。この日向神社は、古代には三輪山の頂上に祀られ、太陽祭祀に深く関わっていた神社であったと推測されている。 磐座は、三輪山山頂の他にも周辺に点在する。古神道では、磐座を神座と心得、注連縄を掛け、神を招き奉って祭祀を行ない、これを崇拝してきた。これを磐座祭祀と云う。磐座は一個のみで威厳を備えているもの、巨石群、重なり合っているものなどがある。磐座祭祀は6世紀後半の社殿神道の始まりと共に衰退し、7世紀末の律令官社制の確立と共に実質的に終焉する。沖ノ島では、7世紀末に半岩陰、半露天祭祀から露天祭祀への移行が確認されている。三輪山においても7世紀前半には磐座祭祀から禁足地の祭祀へと移行したとされる。7世紀末は古墳時代の終末期にあたり、磐座も古墳も石とかかわる祭祀であると云う点で共通する。従って「磐座祭祀とは、古墳時代以前に行われた岩石祭祀」であると定義することができる。 |

| 大神神社(おおみわじんじゃ) |

| 奈良県桜井市三輪1422に、御諸山(三輪山)そのものをご神体(神体山)としてする大神神社がある。三輪明神、三輪神社とも云う。本殿をもたず拝殿から三輪山自体を神体として仰ぎ見る古神道(原始神道)の形態を残しており「日本最古の神社」と称されている。大和国一宮で二十二社の中七社のひとつ。式内社(名神大社)。旧社格は官幣大社(現・別表神社)という格式を誇る。現在の拝殿は1664(寛文4)年、徳川家4代将軍徳川家綱により再建されたもので国の重要文化財に指定されている。 |

| 大神神社(おおみわじんじゃ)は三輪明神、三輪神社とも呼ばれ、大物主大神(おおものぬしのおおかみ)を祀る。日本神話に記される創建の由諸や大和朝廷創始から存在する理由などから「日本最古の神社」と称されている。三輪山そのものを神体(神体山)として成立した神社であり、今日でも本殿をもたず、拝殿から三輪山自体を神体として仰ぎ見る古神道(原始神道)の形態を残している。自然を崇拝するアニミズムの特色が認められるため、三輪山信仰は縄文か弥生にまで遡ると想像されている。拝殿奥にある三ツ鳥居は、明神鳥居三ツを一ツに組み合わせた特異な形式のものである。大神神社の境内には宝物収蔵庫があり、大神神社伝世の神宝の他、山の神祭祀遺跡、奥垣内祭祀遺蹟、禁足地等の出土品が展示されている。 |

| 【巳の神杉】 | |

「巳の神杉」(みのかみすぎ)は三輪明神(大神神社)の境内にある「巳の神杉」。江戸時代には「雨降杉」とあり、雨乞いの時に里の人々が集まり、この杉にお詣りをした。いつの時代からか、杉の根本に、巳(み)さん(=蛇)が棲んでいるところから、「巳の神杉」と称せられるようになり、巳さんの好物とされる卵が酒とともにお供えされている。次のように説明されている。

|

| 【御饌石】 |

| 「御饌石」()は三輪明神(大神神社)の境内にある。 |

| 【大神神社三輪明神摂社/綱越(つなこし)神社(別名:おんぱらさん)】 | ||||||

| 綱越(つなこし)神社は大鳥居の南側に位置し、三輪明神正式参拝として一の鳥居の参道入口となる三輪馬場先に鎮座する(奈良県桜井市三輪字大鳥居1168)。祓戸の四神を祀り街道筋から大神神社に参拝する際に先ず最初にお詣りすお祓いの社となっている。 この神社南方には万葉集で有名な初瀬川(泊瀬川)が流れており、大神神社の重要な神事「卯の日神事」においては大神祭の奉仕に先立ち、その前日に神主以下奉仕員が必ず綱越神社に出向き、初瀬川で「垢離(こり)取り」を済ませ、祓の儀を綱越神社で行った。その後、大神神社の神事を行うことが許可された。 いわば大三輪の祓殿というべき千古の神域で樹齢幾百年ともしれないセンダンの巨樹二株があり、こんもりと清い森を成している。もと夏越ノ社ともとなえ、旧六月晦日の大祓、すなわち夏越祓が厳粛に行われる古社として広く世に知られる。社名、綱越はこの夏越から転訛したとも考えられるが、またこの祓にちなんで “御祓神社”(おんぱらさん)ともよばれている。 神社の祭神は祓戸大神(はらえどのおおかみ)(瀬織津姫、早秋津姫、気吹戸主、早佐須良姫の祓戸四神)。 綱越神社は「夏越(なごし)の社」とも言われ、夏を無病息災で過ごすことを祈る大祓「夏越の祓」(旧6月晦日、7.30-31日の両日)が厳粛且つ盛大に行われる古社として広く世に知られる。両日とも神社参道には露店が並び多くの人々で賑わう。 特設舞台(舞踊・民謡・歌謡ショー等)が設けられる。祭典では、大祓詞を神職が唱える間に神馬が境内を三周する「神馬(しんめ)引き」や

などと唱えという古歌を唱えながら特設の茅の輪をくぐり無病息災を祈るお祓いの神事が古式に則り行われる。 社名の綱越は夏越から転訛したとか、綱を超えて(綱越)三輪山を遥拝したからとも云われている。7.31日の例祭は「御祓祭」(おんぱらさい)の名から通称「おんぱらさん」とよび、神社の名前の「綱越」は「夏越し」が訛ったものと伝わる。祭典名の「おんぱら祭」も「御祓い」の転訛で親しみを込めて「おんぱらさん」と呼ばれる。 綱越神社は由緒があり社名は古く平安時代の延喜式神名帳に記されている。859(貞観元)年正月には神位が贈られている。 |

||||||

| https://www.facebook.com/groups/784547378758410/ permalink/ 893560811190399 |

| 【二の鳥居、神社参道より一番/末社/祓戸(はらえど)神社】 |

| 祓戸(はらえど)神社の祭神は瀬織津姫神(せおりつひめのかみ)、速秋津姫神(はやあきつひめのかみ)、気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)、速佐須良姫神(はやさすらひめのかみ)。この社は心身を祓い清めてくれる、強力な祓戸の四神が祀られている。二の鳥居から神社にお詣りするときは先ず祓戸社にお詣りする。一の鳥居手前にある綱越神社にお詣りされてる場合は省略してもよいとされる。

祓えの意味合いは次の通り。神社は神々が鎮まる神聖な空間である。ところが、人は日常生活の中で辛い事や悲しい事など様々なストレスを感じ、知らず知らずのうちに「穢れ」を身体にまとっている。そこで、神社にお詣りする前には手水舎で手や口を清めることで身も心も清らかにする。このように穢れなどを祓えをして穢れを除き清めることを「祓え(はらえ)」という。古事記では伊邪那岐命(いざなきのみこと)が「黄泉(よみ)の国」から帰った際、「筑紫の日向の橘の小門(をど)の阿波岐原(あはきはら)に到りまして、禊(みそ)ぎ祓(はら)へたまいき」と記されている。 大祓の祝詞で、人の罪穢れを川の瀬にいる瀬織津姫神(せおりつひめのかみ)が川から海に持ち出し、海にいる速秋津姫神(はやあきつひめのかみ)が罪穢れをしっかり受け止め、海に強風を起こす気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ))が、罪穢れを地底の国へ吹き放ち、地底の国に居る速佐須良姫神(はやさすらひめのかみ)が、その罪穢れを持ってさすらっている間に消えてしまうという強力な浄化システムを示している。 |

| 【二の鳥居、神社参道より二番/夫婦岩(めおといわ)】 |

| 夫婦岩(めおといわ)は辺津磐座の一つで、大神神社の二の鳥居から参道を進み、火除け橋を渡ると大神神社の階段手前の左側に祓戸神社、その隣に「夫婦岩」がある。その名の通り四方を瑞垣(みずがき)に囲まれた中、大小の二つの岩が白い玉石に包まれるように仲睦まじい姿を見せている。 その昔「大和国に年久しき夫婦のもの有と云古跡なり」と言われ、そろって延命長寿を成しとげた仲の良い夫婦の暮らしていた、その古跡がこの二つの岩とされ、二つの磐座が仲良く寄り添っている形から「夫婦岩」とよばれ親しまれている。室町時代の三輪山絵図を見ると、三輪山の三ヶ所の神座の内、辺津磐座(山裾の磐座)の一つとして「聖天石(しょうてんいし)」と称し、富貴敬愛を祈ると記されている。今日では二つの磐が仲良く寄り添っているので「夫婦岩」と称し「夫婦円満」、「子授け」、「縁結び」、「恋愛成就」、「良縁成就」等に霊験あらたかな磐座として信仰を集めているとある。江戸時代の1791(寛政3)年)編纂の「大和名所図会」には三輪明神影向の古跡とあり、「フウフ石」として絵図に描かれている。「夫婦岩」なる命名は概して現世利益的・現代的なものであり、太古からのものではないことが多い。 |

| 三輪に伝わる昔話・・

昔、三輪の里に仲の良い夫婦が暮らしており、毎朝かかさず三輪明神にお詣りしておりました。ある日のこと、朝日が昇る前の薄暗いときの出来事です。何時ものように祓戸でお祓いをしていた時、辺りがぼんやりと明るくなってきて、何気なくフッと東の方を向くと驚くような出来事が起こったそうです。何と! 目の前に大物主の姿が現れ夫婦を見ながら優しく微笑んだそうです。夫婦は驚きましたが、思わず大物主に手をあわせると朝の日差しと共に、その姿が消えていきました。その後、この夫婦には子供や孫に囲まれ、延命長寿を全うしたそうです。この夫婦の古跡が「夫婦岩」と伝えられています。この事から「夫婦岩」は「良縁成就・夫婦円満・子授け」を願って祈るようになったと伝えられています。

|

| https://www.facebook.com/groups/784547378758410/ permalink/901660043713809 |

| 【二の鳥居、神社参道より三番/末社/御炊社(みかしぎしゃ)】 |

| 御炊社(みかしぎしゃ)の祭神は御膳津神(みけつかみ)で食物を掌る神です。御膳津神は穀物、食物の神であることから大物主、大己貴命、少彦名命をはじめ摂末社の神々に差し上げる神饌(食事)を掌る社である。他に食物を掌る神として大宜都比売神(おおげつひめのかみ)、保食神(うけもちのかみ)、宇迦御魂(うかのみたま)、豊受大神(とようけのおおかみ)、若宇迦乃売神(わかうかのめのかみ)などの神がある。宇迦御魂は稲荷(いなり)の神の異称。三狐神(みけつかみ)とも当て字にしたので狐に当てられたとも。このことから食物を掌る神の社にお詣りすることで、三輪山にも登拝したことになる。この神社は参道の右手に鳥居が見え、夜には灯篭の明かりが見える大切な神社であるが気づきにくいお社の一つ。姉妹ページ「伊勢神宮125社」内に登場する「伊勢の神宮(外宮)」と同じお社と云われている。 |

| https://www.facebook.com/groups/784547378758410/ permalink/ 905207646692382 |

| 【ダンノダイラ倭ミワの御諸の嶺の上の宮】 |

| 三輪山の裏側、東にはダンノダイラと呼ばれる古代出雲族が居住した場所があり磐座祭祀は今もしめ縄が張られているあたり、単に伝承地ではなくその記憶を持つ麓の出雲集落の方々が火を消すことなく繋げておられるのか、はたまた保存会のような形となっておられるのかは定かではない。饒速日や神武天皇の東征以前、平野は無かったヤマトの中心地は三輪山以東の山々の中であったことは明らかであるし、縄文前期の痕跡も多く、古い縄文と出雲神族との融合により営まれた祭祀の形態が残っているのだろうダンノダイラに初めて足を運んでみました。興味深いのは「天壇跡」これにもやはり大陸の匂いが拭えず、出雲族の出自を思わずにはいられません。そして、ダンノダイラの「ダン」とは。 |

| 【三輪山山頂】 |

| 【三輪山山頂/奥津磐座】 |

| 三輪山への登り口は狭井神社境内にあり、登拝は狭井神社に申し込む。奥津磐座は山頂の高宮神社の東にあり、ゆっくり登っても往復2時間で十分である。登拝道入口から8分程歩くと小さな谷川があり、その傍に辺津磐座らしきものが鎮座している。そこから谷川に沿って10分程歩くと「三光の滝」と呼ばれる行場がある。その行場から尾根に取りつき10分程歩くと中津磐座に達する。中津磐座は、群をなしていて広いエリアが注連縄で囲われている。中津磐座は磐座と杉の巨木がセットになった古代祭祀の姿をしている。そこから20分程登ると高ノ宮神社が鎮座している。『大神神社御由来略記』によれば、「三輪山のいただきにある高ノ宮は神殿なく神杉あり。大国主神その杉に降り給いその杉を神体とする」とあり、続く神詠のなかに「岩杉(イワキ)」の語が見える。神はこの杉に降臨し磐に座したのであろう。目指す奥津磐座はそこから東に100m(1~2分)の距離にある。山から降りたら、狭井神社の御神水をいただいて喉をうるおせば甘露である。 三輪山には、奥津磐座、中津磐座、辺津磐座の三つの磐座があると言われるが、実際はこの三つにとどまらない。三輪山の磐座分布図をみると、実に多くの磐座が点在していることがわかる。しかも分布図に点で表された磐座は群となって存在している場合が多いといわれる。このような多数の磐座が、ある時一斉に成立したとは信じにくい。やはり長い歴史の中で磐座の数が増えていったのであろう。 奥津磐座、中津磐座、辺津磐座の呼び方が何処から来たのか。「奥津」は普通「オクツ」と読まれるが、実は「オキツ」と読むのが正統である。古事記の研究書によれば、「奥」は「沖」と同語源とされる。「津」は、「港」でありエリアを示すものと解釈できる。「辺津」は岸辺を指す。三輪山の奥津磐座・中津磐座・辺津磐座は宗像大社の奥津宮・中津宮・辺津宮と対応している。「大神神社御由来略記」によれば、「大物主大神は神代より奥津磐座に鎮座、大己貴命は考昭天皇の御代に中津磐座に鎮座、少彦名命は清寧天皇の御代に辺津磐座に鎮座。今も鳥居を三ツに造りて、三柱を斎き奉る」とある。(参考 天皇即位年 第5代考昭天皇 紀元前475年 第22代清寧天皇 480年)。 大物主(おおものぬし)は、日本神話に登場する神、大神神社の祭神。古事記によれば、大国主神とともに国造りを行っていた少彦名神が常世の国へ去り、大国主神がこれからどうやってこの国を造って行けば良いのかと思い悩んでいた時に、海の向こうから光輝いてやってくる神が表れ、大和国の三輪山に自分を祭るよう望まれた。大国主が「あなたはどなたですか?」と聞くと「我は汝の幸魂(さきみたま)奇魂(くしみたま)なり」と答えたという。日本書紀の一書では大国主神の別名としており、大神神社の由緒では、大国主神が自らの和魂(にぎみたま)を大物主神として祀ったとある。 |

| 【三輪山山頂/元伊勢・末社/摂社/高宮(こうのみや)神社(旧神坐日向神社) 】 |

| 三輪山の山頂には太陽信仰にかかわるとされる大神神社の摂社である高宮(こうのみや)神社がある。高宮神社は三輪山の頂上、いわゆる高峯(こうのみね)(あるいは神峯とも書く)に鎮座している。高峯神社、神峰社、上宮とも呼ばれる。御祭神は大物主神の御子、日向御子神(日向王子)である。

日向(ひむか)とは、「日に向かう、日を迎える、日を拝する」を意味し、日向御子神とは日神(太陽神、天照大御神)信仰における日神の御子(王子)を意味する。

高宮神社の由来の一つとして、倭姫命世紀では崇神天皇六年、宮中から出された神鏡(天照大御神)を倭笠縫邑に祀った豊鍬入姫(とよすきいりひめ)は、鎮座地を求めてこの地を出立し各地を転々とした後、崇神五八年には現在の高宮神社の鎮座地である、弥和乃御室嶺上宮(みわのみむろのみねのうえのみや)に還り、二年間奉斎した。いわば大物主命が鎮座する三輪明神の奥宮で執り行われた、という深い意味を持つ。この後に倭姫命(やまとひめのみこと)による伊勢巡幸遷座と続く。「思えば伊勢と三輪の神。一体分身の御事。今更何と磐座や」。 昔は社殿などはなく、杉木を神木(奥の杉)として祀られていた。現在は一間社春日造の小祠が小さな池の中にあり鎮座している。古来、旱魃の時には郷中の氏子が登拝し、降雨を祈ればかならず霊験ありとされている。これは「日本霊異記」にも出ている雨を支配する竜神信仰が生き継がれているといえるが、今日でも旱魃時は神職参籠の上、登拝して祈雨祭をおこなうときがある。また元旦の撓道祭(にょうどうさい)にさきがけて大晦日には神職が登拝し、御神火拝戴の儀がこの社で行なわれる。三輪山では一年のなかで太陽の勢いがもっとも弱くなる冬至の日に、司祭者が山頂に登り、磐座に太陽神の依り代としての銅鏡をはじめ玉類・武器類・土器に入れた供物などを供え、東(ひむがし)に昇る太陽に向かって礼拝した。「日向(ひむか)」とは、日(太陽)に向く、日に向かうというその意味であり、太陽(日の神)に向かって拝むとか、太陽が昇る東(ひむがし)の方に向いて拝むという太陽祭祀がおこなわれていたことを示唆している。 |

| 【三輪山山頂/*社/山ノ神祭祀遺跡】 |

| 三輪山の祭祀を知る上で極めて貴重な遺跡であり、遺物の一部は大神神社の境内にある宝物収蔵庫に展示されている。尚、山の神祭祀遺跡の磐座は、奥垣内祭祀遺蹟と同様に発掘当時のものとはまったく別物の記念碑的なものであることに留意したい。

三輪山は神体山であるため基本的に学術調査ができないことになっているが、ここはたまたま民有地となっていたため、詳しく調査された。山ノ神祭祀遺跡は、狭井神社の東北、狭井川の上流にあたる三輪山麓にある。その概要を文献152から以下に紹介する。1918(大正7)年、ミカン山開墾のために、露出していた巨石を動かそうとしてその周囲を掘り進んだ結果、巨石組が発見された。巨石組は、約1.8×1.2mの平面長方形の斑礪岩(はんれいがん)を中心にして、5個の石がこれを取り囲む状態で見つかり、石組の下には割石を敷きつめて地固めをしていた。遺物は石の周囲より発見され、中には、土師器坩(はじきつぼ)の内に滑石製臼玉が入れられた状態で出土したものもあるという。残念ながら、発見から県の調査までの3ケ月間に巨石が動かされ、盗掘を受けてしまつたが、発掘された遺物を上回る大量の遺物が埋納されていたことが知られる。5世紀中頃を境とした上記の祭祀遺物の変化は、雄略期の伊勢遷宮によるヤマト王権の太陽神から土着の農耕神への回帰による可能性が考えられる。 |

| 【大和の出雲系の神社】 | |

「古代史研究会」

|

| 【奈良県にある伽耶、新羅、高句麗の遺跡と地名】 |

|

◆ 朝鮮を思わせる奈良の築地塀(ついじべい)、その辺にみえる民家の構え。

◆ 奈良の東大寺境内にある辛国神社も、もとは韓国神社だったのである。『日本の中の朝鮮文化6』、金達寿、108p

◆ 大和(奈良県)の古墳から出土した刀剣、馬具などの鉄製品は朝鮮の加耶から渡来した…そういう刀剣、馬具などが朝鮮の加耶から渡来したということは、そういう鉄製品を持った人間が加耶から渡来したということにほかならないのである。『日本の中の朝鮮文化8』、金達寿、68p

◆ 大和(奈良県)飛鳥川の最上流に、古代南部朝鮮の加耶ということにほかならない加夜(かや)奈留美命神社がある、栢森(かやのもり)というところがあったからである。…「カヤ(加耶)のモリ(頭)」という朝鮮語からきたものではないか155p

★加夜(かや)奈留美命(かやなるみのみこと)神社:奈良県高市郡明日香村栢森358

◆ 東大寺の大仏殿は世界最古の木造建築物ですが、これをつくったのは新羅系の渡来人の猪名部百世(いなべももせ)という人だった。『見直される古代の日本と朝鮮』、金達寿、134P

◆ 大和盆地から都祁(つげ)に入るには、三輪神社のやや北にある穴師座兵主(あなしにますひょうず)神社から穴師川を溯ってゆくのだが、この穴師神社は式内社であって、新羅の王子天日槍の末裔が祀った神社と言われている。そして最初の村白木は、敦賀半島の白木村と同様、元来は新羅村であり、ここには天日槍の裔白木武蔵が天日槍の築いたシラキ城に拠ったという伝承がある。近くの荒神社のアラは、安羅国を、隣の村萱森(かやのもり)は伽耶を思わせる。そして都祁は、紀では闘鶏と表記されているのである。162P

★穴師座兵主(あなしにますひょうず)神社:奈良県桜井市穴師493

◆ 大和岩雄氏は、「大和の鶏林(しらぎ)・闘鶏(つげ)の国」(『日本のなかの朝鮮文化』23号)と題する一文の中で、…都祁(つげ)地方は小新羅国であったことを明らかにした。163P

◆ 一方『古代日本の渡来勢力』の著者宋潤奎氏は、『三国遺事』の中で新羅の迎日県を都祁野と呼んでいるところから、奈良の都祁は早くからの新羅移住民の定住地とする。163P

◆ 河上邦彦氏は、「三輪山と邪馬台国」(『三輪山の考古学』所収)という一文の中で、「三輪山の麓になぜ古代の王権」が生まれたのかの理由として、「三輪山で鉄が採れる」からだと書いている。164P

◆ 現在も三輪神社のすぐ南に金屋(かなや)という地名が残っているが、ここに縄文から弥生へと続く金屋遺跡(三輪遺跡:大字三輪から金屋にかけて所在する遺跡)がある。…樋口清之氏『大三輪町史』によると、金屋は中世において「各地に鋳鉄品を残し、文献にも記載されて有名な鋳物師の部落」であったという。この地の鉄工業の起源が弥生時代まで遡ることはたしかに興味深い。165P

◆ 大和(奈良県)の、いまは天理市となっている布留石上(ふるいそのかみ)の石上神宮も、もとは石上座布留御魂社(いそのかみにますふるのみたまのやしろ)といったものであった。そして石上の石(いそ)とは、これもさきにみた磯部の磯(いそ)、また伊雑宮の雑(そう)とおなじで、やはりもとは新羅のソからきたものだった。『日本の中の朝鮮文化4』、金達寿、223p

★石上神宮:奈良県天理市布留町384

◆ 私は日本全国に17社ほどあるうち、7社までを但馬が占めているという兵主(ひょうず)神社にしても、天日槍集団の渡来によって生じたものではなかったかと思っている。大和(奈良県)の三輪山北東の纏向(まきむく)にある大兵頭神社は(新羅から渡来した)天日槍を祭っている。『日本の中の朝鮮文化6』、金達寿、78p

★大兵頭神社:奈良県桜井市穴師1065

◆ 中臣(藤原)鎌足(なかとみのかまたり)という名前そのものが、渡来の香りを放っている。中臣鎌足の足(たり)である。足をアシやソクではなく、タリと呼ばせている。タリは朝鮮語で足という意味である。『渡来人伝』、権鍾伍、90p

◆ 仏教美術の専門家石田茂作氏は出雲と信州、東国(とうごく)は新羅(しらぎ)、高句麗(こうくり)の文化であり、大和の仏教文化は百済(くだら)系であると予(か)ねて言っている。『渡来人伝』、権鍾伍、160p

◆ 今は辛国(からくに)神社となっている、韓国(からくに)神社の御祭神は「韓国翁(からくにのおきな)」である。東大寺の建設には「新羅国の文化」、大仏の鋳造には「百済の文化」が大きく関与している。大仏や伽藍の建設中には「中毒」や「病気」が蔓延し、多くの人が命を散らした。つまり、これら大仏の鋳造に携わった方々をお祀りしたお杜である。

★辛国(からくに)神社:奈良市雑司町406

◆ 奈良(なら)は朝鮮語で「宮」「国」「平野」「王」の意味をもつ。

◆ 奈良の地名として、最も有名なのは春日(かすが)である。大部落、大村、大邑の意味をもつ。朝鮮人部落。

◆ 三輪山の別名三諸(みもろ)山という名称自体、三品彰英説によると、モロは神籬(ひもろぎ)のモロと同じ語であって、「古代韓語では宗(mar)などの字を当て、神を祀る聖所をマルと呼んでいるが、モロはそれと同系の語であろう」(「古代宗儀の歴史的なパースペクティブ」)いう。『神社の起源と古代朝鮮』岡谷公二、161P

◆ 法隆寺のある斑鳩(いかるが)町:松本清張氏は、斑鳩(いかるが)も軽(かる)、すなわち韓(から)からきたものであろうとのことである。(『大和の祖先』)『日本の中の朝鮮文化3』、金達寿、140P

◆ 法隆寺金堂壁画は高句麗から渡来した僧・曇徴(どんちょう)の作とされている。3-153

◆ 今日の劇場などでみる壁画様の垂れ幕を緞帳(どんちょう)といっているのも曇徴(どんちょう)からきたものである。3-154

◆ 法隆寺の北倉にある百済観音と南倉にある玉虫厨子(たまむしのずし):玉虫は「黄金の光を発する優雅な虫」ということで、この虫の翅を工芸の装飾に応用する技法は、朝鮮の新羅や高句麗にしかなかったものであった。 法隆寺のこの玉虫厨子に使われた玉虫の数は、2563匹までが算出されているという。3-156

◆ 日本最古の刺繍である天寿国曼荼羅繍帳(中宮寺にある)は、聖徳太子の死後、その妃であった橘大郎女(たちばなおおいらつめ)が、新羅系工人の織女に作らせた。大郎女の母親のほうは新羅系なんです。3-169

◆ 生駒神社は奈良県生駒市にある往馬座伊古麻都比古神社(いこまいますいこまつひこじんじゃ)である。

往馬座伊古麻都比古神社の伊古麻、すなわち生駒というこの「駒」も、松本清張氏によれば「高麗(こま)」からきているものだ。3-170

◆ 奈良県田原本町にある唐古池は、韓人池(からひとのいけ)と言われた。3-172

◆ 現在の大和飛鳥、明日香村は高市(たかいち)郡で、これも以前は今来(来)郡ともいわれたところだった。朝鮮から新しく渡来した地である檜隈で高松塚壁画古墳が発見された。

★高松塚壁画館:奈良県高市郡明日香村平田

◆ あや(漢)というのは古代南部朝鮮の小国であったアラ・アナ(安羅・安那)からきたものであった。この漢氏は百済八大姓の一つであった木氏より出た蘇我氏と結んで大繁衍を来し、のちにはこれから征夷大将軍となった坂上田村麻呂といったものも出ている。3-206

◆ 檜隈の近くに、いま栗原というところがある。ここはかつては、呉原(くれはら)といったものだった。呉(くれ)ももとは高句麗からきたものであった。漢織・穴織にたいする呉織というものもこれからきているこというまでもない。3ー206 呉原寺跡がある。

◆ その高句麗系の壁画がどうして、百済系とみられている漢氏族の集中、本拠地であった檜隈近くにいたのであろうか。答はかんたんである。百済系といい高句麗系といっても、その支配層はどちらももとはおなじ扶余族(いわゆる騎馬種族)だったのである。3ー207

◆ 高松塚壁画古墳は高句麗の絵師が8世紀初頭に壁画を描いた。3-225

◆ 法隆寺の有名な壁画を描いたものが高句麗僧の曇徴であり、また飛鳥寺も戦後の発掘によって、北部朝鮮にある高句麗の清岩里廃寺とおなじものだったことが判明した。3-207

◆ 高松塚古墳も高麗尺(こまじゃく)によってつくられている。3-208

◆ 古くから使われていた高麗尺の1尺は現在の約35.6センチ。高松塚古墳は、高麗尺で幅は3尺、奥行は8尺、高さも3尺でピタリだ。飛鳥の地、いわゆる飛鳥京の地割...6自体も、この高麗尺によってつくられたものであった。3-209

◆ 関西大学の網干(あぼし)善教氏に『飛鳥京地割の復元』という研究論文がある。その内容は飛鳥京域内における主要遺跡、遺構の位置が高麗尺500尺(約180m)を単位とする方形地割上に割付けられることが確認された。3-212

◆ 三輪山というのは豪族三輪氏にちなんで名付けたので、その前は「御諸(みもろ)山」であった。…その山を出雲系の三輪氏の祖が呪術の対象にしたとき、出雲の「御室山」から「御諸山」の名を持ってきたのであろう。3-276 松本清張『遊史疑考』「神奈備山の起源」

◆ 聖徳太子の愛妻である橘大郎女(たちばなのおおいらつめ)が新羅系の秦氏からの出であった。3-240

◆ 飛鳥座神社のおんだ祭:毎年2月の第1日曜日に行われるこの神社の「おんだ祭」は、西日本における「四大性神事のうちの異彩」として有名なものである。この祭事を司どる神官は大和明日香村字飛鳥、飛鳥座神社の宮司で、その名も飛鳥弘訓氏といい、現在で86代目の神官である。この家は代々子福者で、男嗣子は欠かさぬという。

飛鳥座神社は飛鳥さん個人持ちの神社である。3-244

★飛鳥座神社:奈良県高市郡明日香村大字飛鳥707-1

◆ 奈良県桜井市三輪には檜原(ひばら)神社がある。伊勢(三重県)の伊勢神宮の神体の一つとなっているいわゆる八咫鏡(やたのかがみ)も、もとは檜原神社にあったものだといわれている。3-277

★檜原(ひばら)神社: 桜井市三輪1422

◆ 奈良県桜井市穴師には穴師座兵頭(あなしにますひょうず)神社がある。朝鮮から来た天日槍(あめのひぼこ)という神様を祭ったものだった。3-278

◆ 三輪山北東の一帯は穴師といい、そこを流れている纏向(まきむく)川・巻向(まきむく)川は、これをまた痛足(あなし)川・穴師(あなし)川ともいう。3-280

◆ すなわち穴とは安羅(あら)・安那(あんな)のことで、これは天日槍という名に象徴される集団がそこから渡来したされる古代南部朝鮮の、のち新羅に統合された小国家名であった。いわゆる東(大和)漢氏の漢が、安羅からきたものである。『日本の中の朝鮮文化』3冊282P

◆ 奈良県の頂仙岳(1717.7メートル)は昔、朝鮮嶽と呼ばれた。

『興地通志』『大和名所図会』『大和志』に「朝鮮嶽、在稲村嶽西南、山脈相連、喬木陰森、怪石奇争聳、早旦望之、山色鮮明」とある。3-257

|

|

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)