| サンカの生態考 |

更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).3.7日

| (れんだいこのショートメッセージ) |

| ここで、「サンカの生態考」をものしておく。 2011.01.30日 れんだいこ拝 |

![]()

| 【サンカ族の生業】 |

| サンカの民の生業としてよく挙げられるのは川漁漁、箕(み。ざるのような形をしていて穀物を脱穀し、可食部分と殻を分ける道具)、蓑(みの、雨合羽)、笊(ザル)、竹細工、竿、笛、手袋、ささら、茶筅(ちゃせん)づくり等々である。

複数の素材で造られた高度な知識と技術を要求された製品であるところに特徴がある。他にも木地師(きぢし、ロクロ師)と云われる木工製造、蹈鞴師(タタラ)と云われる鍛冶屋、狩人(マタギ)、樵(キコリ、木挽き)、漆屋、炭焼き、鋳掛屋(ふいご)、研屋(けんど)、山守(やもり)、田畑守(のもり)、川守(かもり)、獅子、たまい、猿舞い、猿女などの遊芸者、呪術的宗教者、巫女、渡り商人等々多岐にわたる。明治新政府の刑事政策では「川魚漁をし、竹細工もする、漂泊民」と規定されている。 要するに、農耕社会の裏側で補足潤滑する職業で生計を立てていたと推定される。注目すべきは山と里との互いの「テリトリー」(生活圏と職業)を侵すことなく平和的に共存してきたことである。ここに、まことに日本的な和合ぶりが見て取れる。 |

| 【サンカ族の衣食住】 |

| 食は米を主食とせず、古来からの食事法である山野海の産物を組み合わせ、蕎麦やうどんを主食とするとともに川魚、小鳥、山菜とくに自然薯(じねんじょ)などを食べた。独特の優れた調理炊事法による食生活を確立していた。例えば「焼石料理」がその例で歴然としたサンカ料理である。 住居は「せぶり」と呼ばれる移動式天幕(テント)を山裾や河原などの水の便のよい所に南向きに張り、テントの中央には炉を切り、テンジン(天人) とよぶ自在鉤を下げ、テンジンとウメガイとよぶ短刀の使用はサンカの証とされた。テント住まいのほか洞穴を利用したり簡単な小屋掛けをするものもあった。地面を掘った穴の中に天幕を敷き、そこにためた水の中に焼けた石を投げ込んで湯をつくり入浴する方法や、地面を焼いてその余熱で暖をとるなどの古い習俗も伝えている。 |

| 【サンカ族の家族紐帯、婚姻制度】 | |

| 出産前後の儀礼がほとんどなく血忌みに対する観念の希薄さも特色といえる。家族6~7人、5家族くらいの単位で講をつくっていた。 「サンカ(山窩)を考える」の「サンカの掟(ハタムラ)」は次のように述べている。

|

| 【サンカ族の語源、各種呼称、漢字表記】 |

| サンカの語源はいろいろあるが、サンケチ(三つの職掌区分)からきたとする説もある。様々な呼び名で云い表わされている。漢字では「山窩」、「山家」、「三家」、「散家」、「参河」などと表記される。現存する古文書によれば、最初に「サンカ」と表記したのは、広島藩の郡役所。安芸国山県郡の安政2(1855)年の庄屋文書に「サンカ」という文言が出ている。維新後の 邏卒文書に「山窩」と表記されるようになった。和語では、ポン、カメツリ、ミナオシ、ミツクリ、テンバ(転場)、ホイト、カンジンなど地方によってさまざまに呼ばれている。その言葉が指し示す範囲は、時代や使用者によって大きく変わり語義を明確にすることは難しい。「サンカ」という言葉は、江戸時代末期(幕末)の広島を中心とした中国地方の文書にあらわれるのが最初である(ただし、それよりもさかのぼるとする意見もある)。幕末期の時代においては、サンカの呼称は西日本に限られたとされている。 |

| 【サンカ族の言語】 |

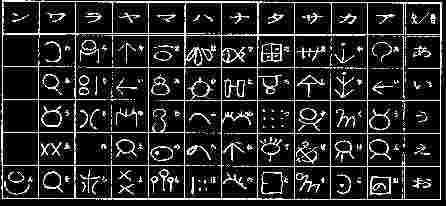

サンカは独特の隠語を喋り、いわゆる神代文字であるサンカ文字を使用する。サンカ文字の一例が次のように図示されている。 この「サンカ文字」は、「古史古伝」の竹内文書に登場する象形文字や、上記(ウエツフミ)に登場する「豊国(トヨクニ)文字」と酷似しており、同起源・同系統の文字であることが判明する。(上記は豊後(ぶんご)国守・大友能直(よしなお)がサンカから入手した文書を元に編纂したと云われている)。これによれば、記紀(日本書紀と古事記)に代表される「官製史書」とは異なる歴史観を記した竹内文書、上記などの「古史古伝」を伝承し続けていることになる。 但し、日常的には土地ところの村里の言語を使っていたと考えられる。必要に応じて仲間内だけで通用する「隠語」を持ち、全国に独自のネットワーク(情報伝達網)を構築し緊密なコミュニケーションを図っていたと思われる。 |

| 【サンカ文字と古史古伝の関係】 | |

三角寛(本名三浦守、1903~71)が59歳の時、博士号取得のために東洋大学に提出した学位論文「サンカ社会の研究」に対して、田中勝也氏が「サンカ研究」(新泉社刊)で、上記と三角寛の関係について次のように言及している。ここに「サンカ文字と古史古伝の関係」が出てくる。

|

| 【サンカ族の宗教と処世観】 | |||

| サンカは出雲-三輪王朝の謂わば縄文系の民である為、その時代に確立していた思想、宗教を継承していると考えられる。このことが、同じく出雲-三輪王朝系譜である山伏修験道信仰と繫がることになる。いわゆる古神道を保持していると思われる。これによれば、1・地球環境、自然との共生、2・共生的住み分け社会、3・質素で簡素、素朴な生活、4・本当の豊かさを知り、自由で誇り高く、弱者に対して慈しみの精神を持った生き方を目指すことになる。 「サンカ(山窩)を考える」の「ある山林労務者の手記より」は次のように述べている。

「サンカ(山窩)を考える」の「サンカと縄文スピリット」は次のように述べている。

「サンカ(山窩)を考える」の「野史呼び名辞典」は次のように述べている。

|

| 【サンカ族の秘密組織性】 | |

| サンカは徹底的な秘密集団組織として生きてきた。外部の者にはけっして自分たちのことを話さず、特殊な隠語を用いて話し、他の仲間への連絡には特別の符合で書かれたアブリ出しを地面に埋めるなどして行う。その結束は固く、独自の行政・裁判法をもち、一般の倭人とは異なる習慣、信仰、伝承を維持し、しっかりとした相互扶助システムをもって全体の生活を安定させている。緩やかながら強固な組織連帯性を保持していた。全国のサンカを支配する組織の存在も伝えられていて、最高権力者であるアヤタチを頂点としてミスカシ、ツキサキ(シ)などの中央支配者がおり、各地域にはクズシリ、クズコなどの支配者が置かれ、そのもとに各地域セブリをムレコが統率したという。彼らは仲間相互の信義と義理とを道徳の第一とするとともに、外部に対しては厳しい秘密主義をとっていた。日本的な秘密結社の原型とも云える。座右の銘は、「統治されずせず。赤心同胞に捧ぐ」。 「サンカ(山窩)を考える」の「サンカの組織性」は次のように述べている。

|

| 【明治新政府の取り締まり】 |

| 明治新政府の御代になって、国勢調査により戸籍が作られることになった。壬申戸籍(じんしんこせき)以来急速に整備され、これに合わせてサンカが犯罪者予備軍として位置づけられ、監視および指導の対象となり徹底的に取り締まられることになった。その理由として、「徴税や徴兵などのため、国家の近代化に伴う戸籍整備の必然性があった」と解説されているが怪しい。実際は、山伏修験道の取り締まりと軌を一にしており、国際金融資本帝国主義ネオシオニズム(「国際ユダ邪」)の日本政治容喙と共に隠然とした勢力を持つ純日本的秘密組織性を帯びていたサンカが取り締まられることになったと解すべきだろう。 明治新政府の住民戸籍化政策によって、サンカは徐々に元の生活圏に近い集落や都市部などに吸収されたと考えられている。サンカは、徴兵、納税、義務教育の三大義務を拒否し、「まつろわぬ民」、「化外(けがい)の民」として生き延びていたが戸籍が整備され、全国民が登録される体制が整ったため、江戸時代に人別から洩れた層も明治以降の戸籍には編入されるようになったと考えるられる。これによりサンカが一般市民と混在することになった。これは同時に表向きのサンカの消滅をも意味する。 サンカは明治期に全国で約20万人いたと云われている。昭和の戦後直後で約1万人ほど居たと推定されている。戦後は住民登録をも拒否していたが、次第に「溶け込み」を余儀なくされ、1950年代末に消えた。 |

| 【サンカの延命と消滅(溶け込み)】 |

| 昭和3年、東京のクズシリ(頭)隅田川一を長として東京一円を中心にシノガラ(忍びのヤカラ)と名付けられるサンカ秘密結社が結成されたという。シノガラは外面的には社会での職業生活を送りながらも、サンカ一族の堅固な結束を維持する重要な役割を負って生み出されたものであった。 昭和24年、このシノガラが中心となり、表の顔として財団法人全国蓑製作者組合が組織された。サンカ一族が出しあってつくられたアングラ・マネーとしての相互扶助のための基金の一部が組合基金として浮上することになった。この共同基金の金額は、昭和36年の時点で実に2億49万1011円となっている(当時の大学初任給は2万円)。実際の額の10分の1という見方もある。この基金はシノガラの手によって年1割2分の利回りで運用されているという。現在では基金の年々の増加と運用上の増加を考えれば、莫大な金額になっていることが予想される。また昭和57年の時点で各自が最低1000円以上を収入に応じてシノガラに収めており、総額は5兆円を越すものとされている。サンカ一族はこの資金をフルに活用し、シノガラが日本の根幹として根を張りめぐらし日本の中枢を握ることを目的としている。 昭和36年の時点でシノガラ会員の3分の1は官公史、次いで学会人、財界人であった。優秀な頭脳が見て取れる。 |

| 【サンカと部落民の協調と確執】 |

| 「サンカ(山窩)を考える」の「サンカの被差別性」は次のように述べている。 |

| 【サンカと共産主義者との協調と確執】 |

| 的ヶ浜事件 http://www.geocities.jp/furusatohp/panerurten/photo/matogahama1.jpg 1922年3月25日、大分県速見郡別府町の的ヶ浜海岸の貧民窟を警察が 焼却処分した。 当時、皇族の閑院宮別府訪問を控え、公安による同地に共産主義セクトが集 結し武器の集積や在郷軍人やセクトによる謀議が行われているとの内定によ り、警備・風紀上問題のあるサンカ小屋を取り払うという名目で地元警察隊 により実施されたが、大きな抵抗と暴動を惹起し、帝国議会にまで影響を与 えた。 議会で問題とされたのはこの貧民窟にハンセン病患者がいたという事を共産主義者により喧伝され人道問題に摺り返られたのであった為であり、それこそが共産主義セクトの作戦であったものであるといわれている。 |

| 【戦前のサンカ論】 |

| 【戦後のサンカ論】 | ||

| 戦後には、三角の協力を仰いだ映画『瀬降り物語』(中島貞夫監督)や、五木寛之の小説「風の王国」、さらに現代書館から刊行された『三角寛サンカ選集』全7巻によって、ふたたび一般に認知されるようになった。

五木寛之 『風の王国』新潮社(1985/01) 新潮文庫版の裏表紙の要約文は次のように記している。

この小説の最終部分は、初代講主・葛城遍浪の言葉として次のように記している。

|

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)