| 仙境異聞(上巻の3の巻) |

(最新見直し2013.12.14日)

| (れんだいこのショートメッセージ) |

| ここで、平田篤胤の著書の「資仙境異聞(上巻の3の巻)」を確認しておく。出所は「小さな資料室」の「資料330、平田篤胤『仙境異聞』(上)三之巻」である。ここに謝意を申し上げておく。 2013.12.14日 れんだいこ拝 |

![]()

| 【「資仙境異聞(上巻の3の巻)」】 |

| 「資料330、平田篤胤『仙境異聞』(上)三之巻」を転載する。 |

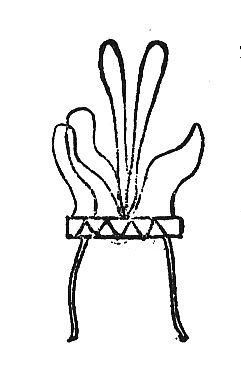

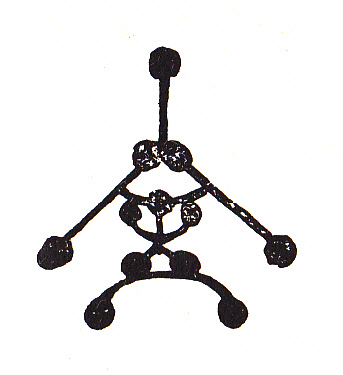

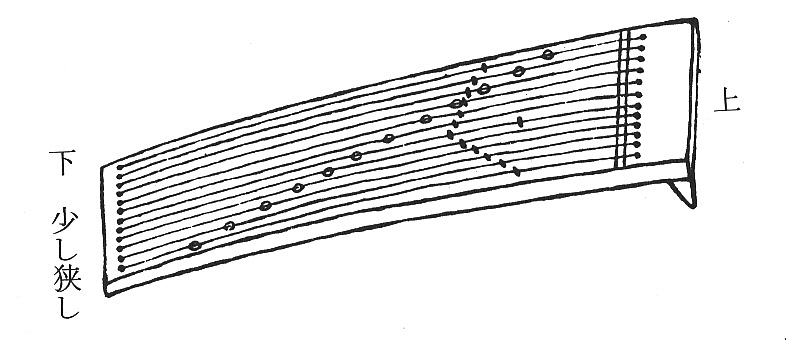

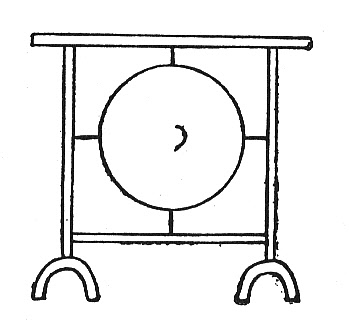

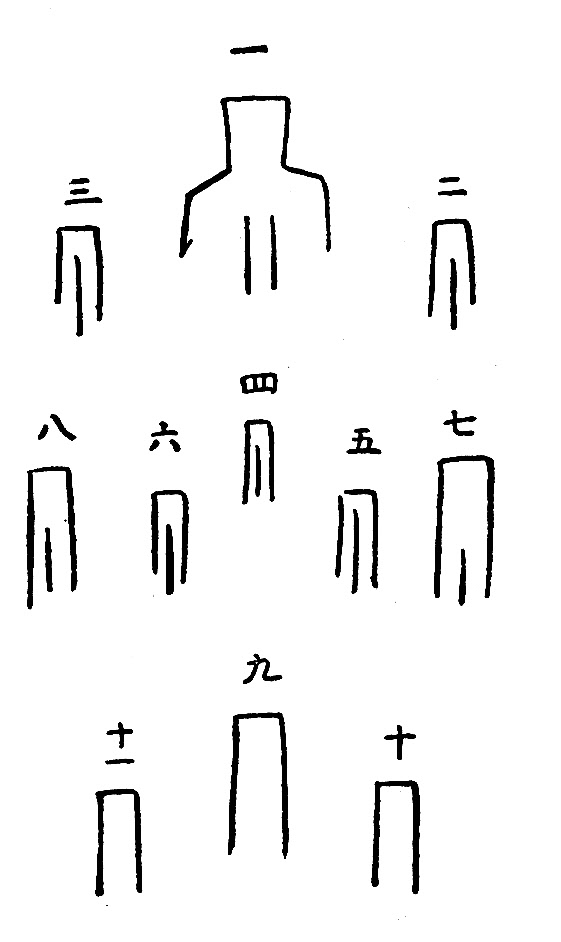

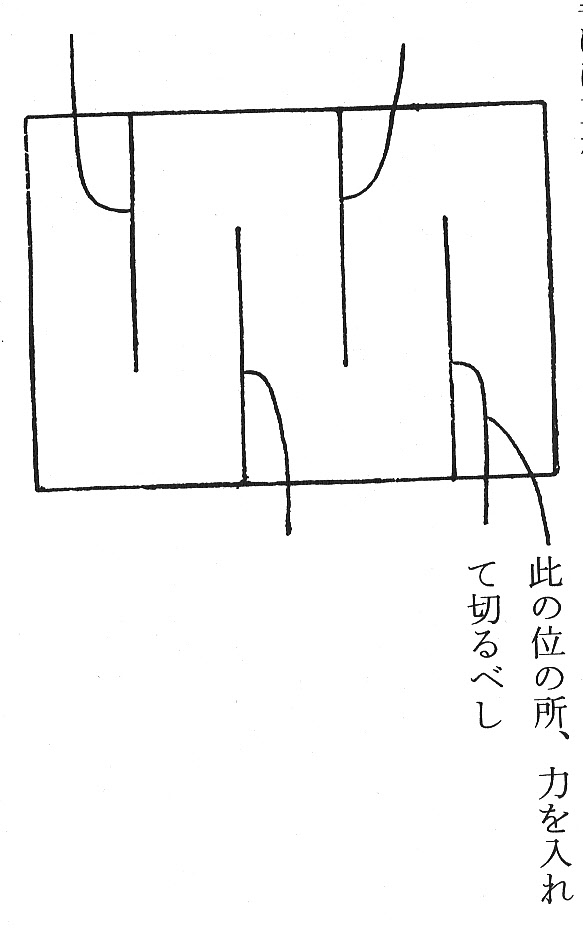

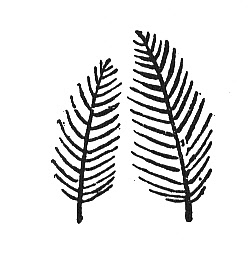

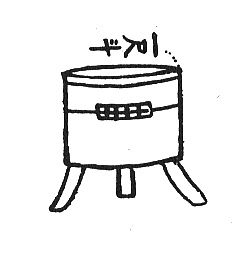

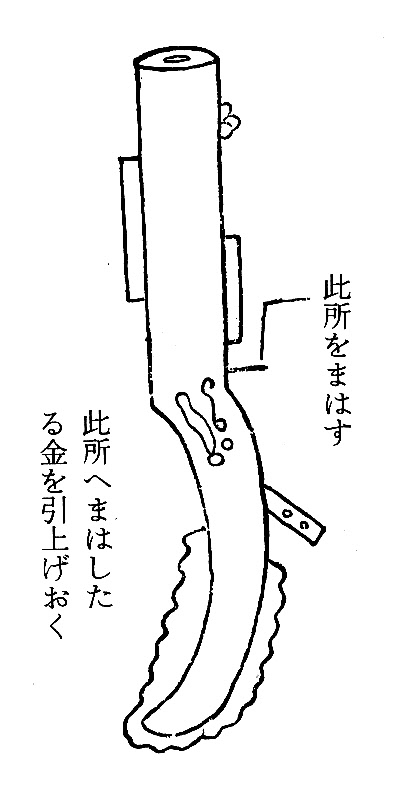

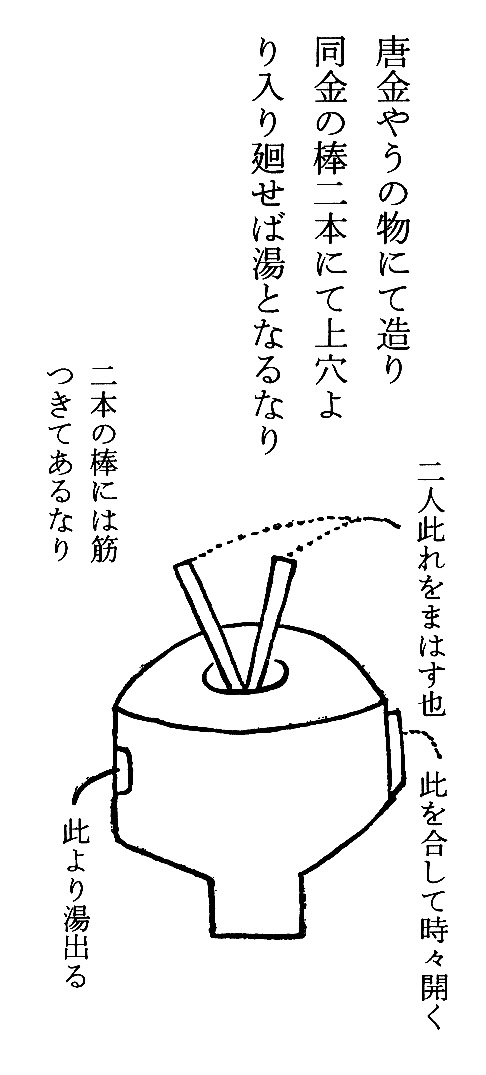

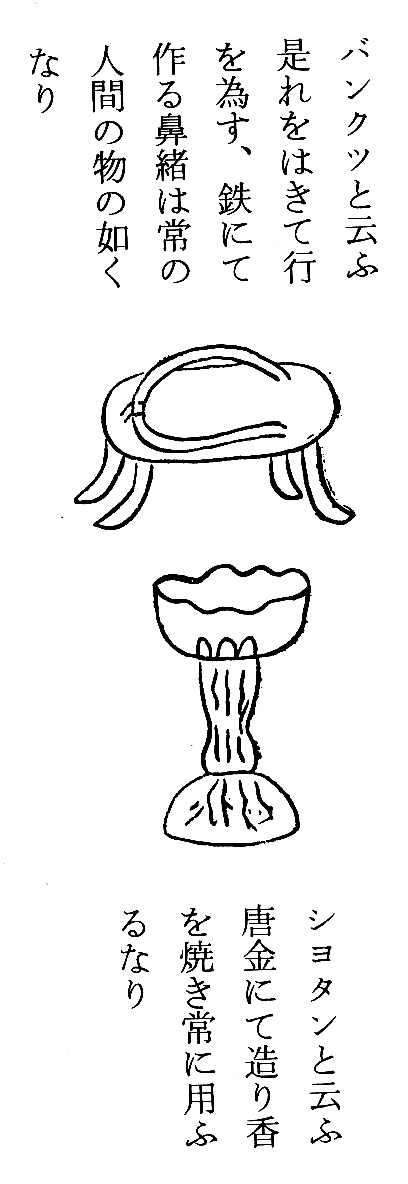

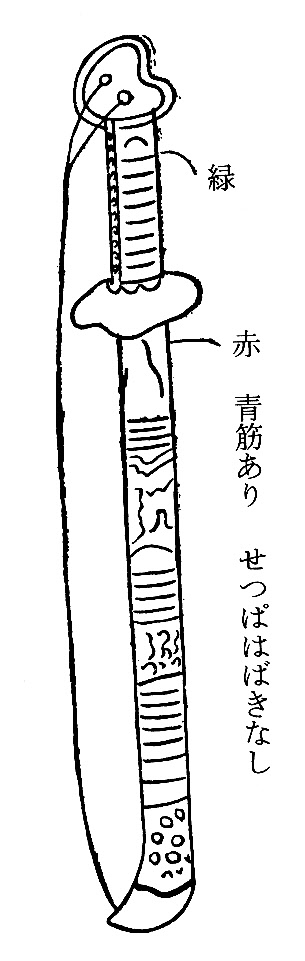

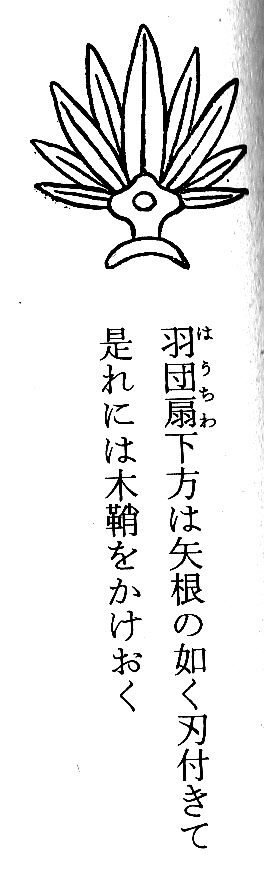

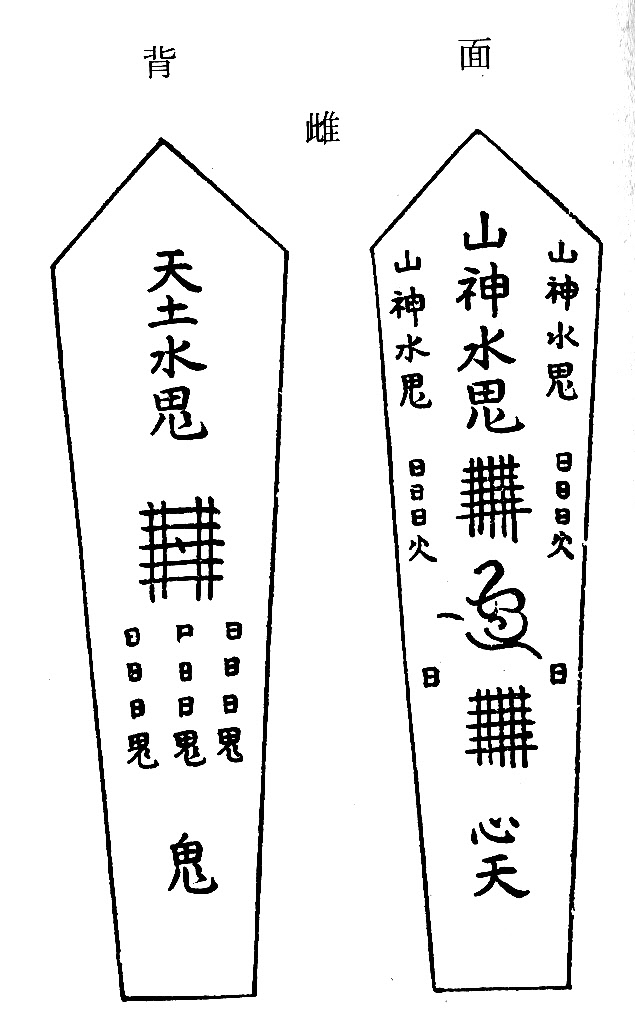

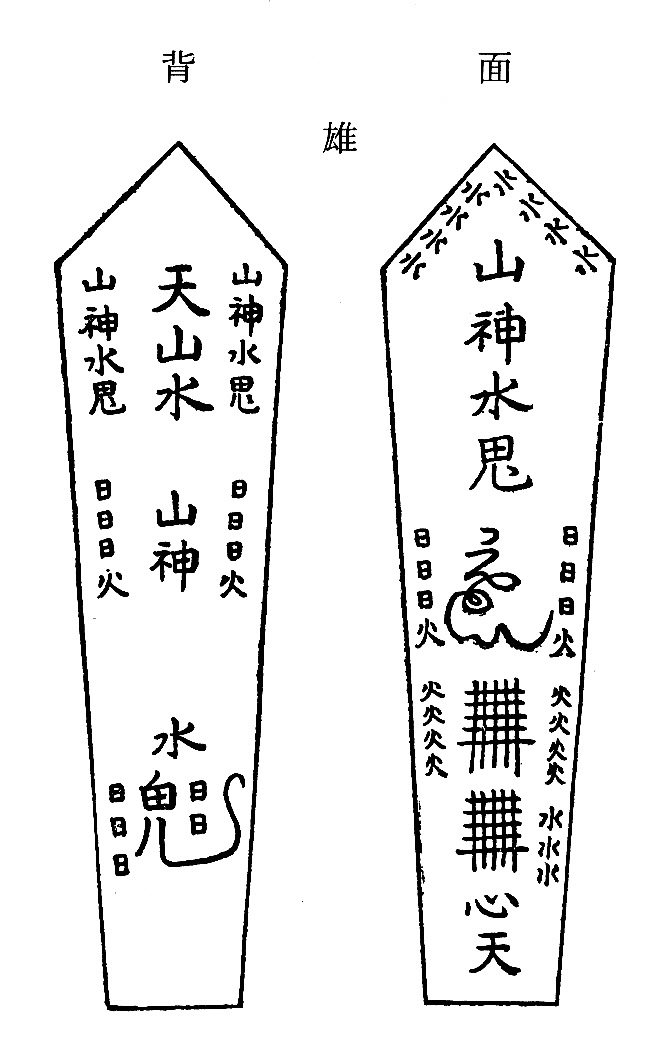

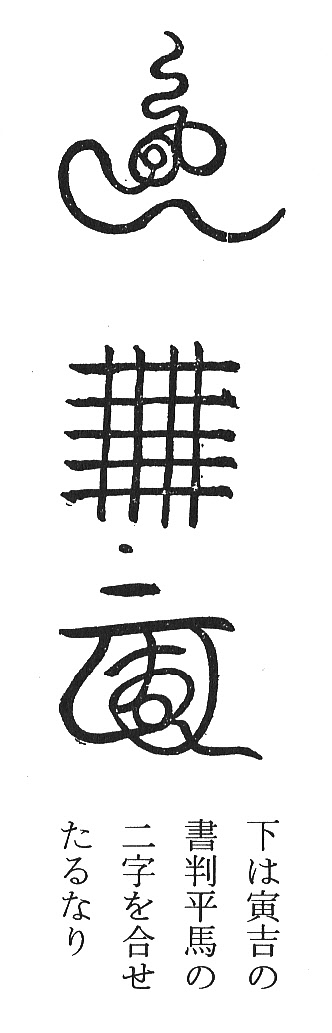

| ○問ふて云はく、「かねて聞き持ちたる物語に、江戸浜町なる或る人の下僕が、異人に誘はれて、二年ばかりも帰らざりしが、帰りて後の物語に、源為朝、義経などに逢ひたるよし語れると聞きたり。その方かゝる人々、また外にも古き人々に逢はざりしか」。寅吉云はく、「我は然る古き代の人々に逢ひたる事なし。然れど師の物語には、義経なども今に居らるゝ由は聞きたり」。 ○問ふて云はく、「常陸国阿波大杉大明神をば、俗には義経に従ひたる常陸坊海尊なりと云ひ、この人今も存世して、仙人となり居るよし、会津風土記といふ物にも見えたり。彼の境にてこの説は聞かざりしか」。寅吉云はく、「大杉大明神は、鷲の天狗に化したるを祭れる由は聞きたれど、常陸坊といふ事は聞かず」。 ○問ふて云はく、「弘法大師は今も存世にて、四国を始め諸国を廻る由にて、彼此(ここかしこ)にてこの僧の所為と覚しき事どもの有るを聞きたり。彼の境にてその事は聞かざりしか」。寅吉云はく、「弘法大師の然る事ありと云ふことは、未だかつて聞かず。「弘法始めて天狐を使ふ」ただ天狗に成りたりと云ふことは聞きたり」。 ○問ふて云はく、「小田原最上(乗)寺の道了権現、秋葉山の三尺坊、妙義山の法性房などに師の交はらるゝ事はなきか」。寅吉云はく、「これ等は真の天狗たちにて、専らと仏道を崇むる方なれば、吾が師などとは志願の異なる故か、交はることなければ、委(くわ)しき事は聞き及ばず」。 ○問ふて云はく、「□□□□と云ふ書に云々と見えたり。かゝる事は聞き及ばずや。また狐を使ふ者も世に多く有りと聞こゆるが、如何にして使ふか聞き及ばずや」。寅吉云はく、「狐が人の首を戴きて北斗を拝して、後に妖術を得ると云ふ事は、書物に有りても信じがたし。狐や狸、猫などの妖をなす事は、皆なその物の天性なり。北斗を拝するには依るべからず。さて狐を使ふには、まづ狐を見立て願を起こし、鼠を胡麻の油揚げにして、我に使(仕)へば折々此れを与へむと約して使ふ由なり。大凡かゝる邪法どもは、仏道にて種々の物を使ひて、法を行ふに傚(なら)ひて、後世に為(し)始めたる事なりと聞きたり。凡てかゝる悪法を知りつゝ、利欲の為に行ふ者は、神の大(いた)く悪み給ふ故に、末終(おわり)に宜(よ)からず。たまたま此の世の刑を免かるゝも、死後には妖魔の部属と成りて、永く神明の罰を受け、また然る邪法を行ふと知らずして、その修法を受け用ひたる人さへに、妖魔の糸にかゝれる罪は蒙る事なり。然れば『法は行ふ人も、よく択びて正法を行ひ、受くる人も、よく其の法者を糺(ただ)して、受くべき物ぞ』と、師の語るなり。我が咒禁祈祷を好まざるも是の故なり。然るは我文盲にてその択び未だ委しからず。邪法より出でたるわざの交れるを、知らず行ひて我も人も罪犯さむ人の空恐ろしくてなり」。 ○問ふて云はく、「世に狐の人にとりつくと云ふこと幾等もあり。忽ちにおとす手段はあるまじきか」。寅吉云はく、「我慢の人か、心の虚(うつろ)なる人がとり付かれ、化さるゝなり。正しく心の立ちたる人には、つくこと能はず。また化されもせぬなり。我も或る時師の命にて、里に出でたりしに、とある稲荷の前を通りしかば、忽ちに夜となり一筋の道を幾筋にも見せて、迷はさむと為ける故に、これ狐の所為(しわざ)と心づきて、稲荷の社に向かひ、『稲荷馬鹿を為るな』と、大きな声して叱りたれば、元の如く昼になり、道も一筋に成りたる事あり。一体狐に限らず、人も人を化し、人が人にもつき、その外の物も化しもすれば、つく事も有るが、狐は中に卓(すぐ)れたり。さて狐に五種あり。翼ありて空をかける狐あり、こを天狐と云ふ。これ天狗の類ひなり。白狐、おほさき、くだ、野狐なり。天狐のつきたるは落しがたき物なり。或る時天狐のつきたるを、野狐のつきたると心得て、恥かきたる事あり。読みと読む咒文を吾が声より先に読みて、その術尽きたる故に、人々笑ひしかば、口惜しくて中臣祓詞(なかとみのはらえごと)をこゝかしこと飛違へて読みたれば、天狐それに困りて落ちたる事あり。また野狐白狐にも、此方のいふ事を早く悟りて、云ふこと有るには困るものなり。然る時は狐のまごつく事を考へて行ふべし。凡て何狐によらず、始めより、りきみ心を止めて平和に狐と心易く、実意をもて交はる心になりて、理詰めにするが宜しきなり。此方の云ふ如く、声を揚げても形を現はしても去る物なり。また狐を欺きて陶(とくり)などに封じ入れて落す事もあり。さて狐の人につくは、体をばその穴に置きて、魂をのみ人体に入るゝなれど、一昼夜に三度づつは、その体を隠したる所に通はねば、体腐る故に人体を出づるなり。その時は、つかれたる人、聊(いささ)か正気になる物なり。この時を見て防ぎの祈祷を行ふも宜しきなり」。 ○問ふて云はく、「山住居の時に、何ぞ恐ろしき物を見たる事は無かりしか」。寅吉云はく、「恐ろしき物と云ふは妖魔なり。人の透き間を伺ひて、其の道に引入れるから、此れほどに恐ろしき物はなし。此の外には然しも恐るべき物もなきが、或時一人山奥を行きけるに、足元より団子ほどの白き光り物現はれて、目前を横にひらひらと飛びたるが、漸々に大きく成りて、能く見れば人のやうにも見え、鬼の様にも見えて、見定めがたく消えたり現はれたりする故に、気味わろくて、土にうづくまり額の所にて十字を切りたれば、暫くして消えたる事あり。狐狸などの所為なるべし。又困りたる事は□□にとり付かれたる時なり。月夜の事なるが、師の命を受けて山道を通れるに、月の光に見れば、向ふより風呂敷ほどの物ひらひらと飛び来ると見えしが、向ふ二三間と見る程に、素早く、ついと飛び来て顔に掛からむと為る故に、急ぎ両手を顔にあてたるに、其の上に取付きて、頭を悉く覆ひたり。鼬ほどの物にて鰭あるが、風呂敷の如くにて節々に爪ありて、しがみ付き、堅くしめ付けて鼻息を止めむとす。幸いに両手を顔にあてたる上に取付きたる故に、其の手をうかして引放して打付けたれば、難なく打殺したり。我は引放さむと為るを、放れじと堅くとり付きたるを、無体に放ちたる故に、彼の爪にて頭より顔のあたりまで引かゝれたり。彼(あ)れは何と云ふ物ならむ、甚(いと)憎き物なり」。 ○と云ふ故に、「そは俗に鼯鼠(のぶすま)といふ物にて、漢名は□□と云ふ物ぞ」とて、兼ねて蔵したる図を出して見せたれば、誠に此の物にて有りしと云 へりき。 ○「また何ぞ危(あや)ふく恐ろしき目に逢ひたる事はなかりしか」と問へば、寅吉云はく、「危ふくて恐怖(おそろ)しかりし事は、或る時いづこか知らず、二十丈も有らむと見ゆる、岩山の聳えたる峰の上より二丈ばかり下の所に、舌を出したる如き岩の滑らかなるが、二尺計り指し出でたる上に、暮頃(くれごろ)に連れ行きて捨て帰らむとす。置かれじと泣き叫び抓(つか)み付きたれど、引放して捨て行きたる故に、詮方なく、また少し岩の指し出でたるに取付きて下を見れば、巖石植ゑ立ちたるが如くにて、目くるめき総身びくびくとして、身を動かせば下に堕ちて微塵になる故に、かく苦しき目を見むよりは、いつそ態(わざ)と落ちて死なむなども思ひしかど、いつまでも斯くては置かじ、やうある事なるべし、明日の昼まで待ちて、迎ひに来たらずば、其の時に兎も角も成らむと、心をすゑて取付きたる手を放たず、目を閉ぢて夜中伊勢大神宮を念じて在りけるに、夜明けたれば迎ひに来て連帰りたり。是の時ほど危ふく恐ろしかりし事は無きなり。又或時日光山の奥山に捨てられしに、狼に追はれて、命を限りと逃げて木に上り、頻りに九字十字を切りたれど、狼は少しも恐れず退かず、牙をかみ出して、木元に来たり我を瞋(にら)みて、夜中その根を掘りて在る故に、遂には掘抜かれなむと、心ならず上り居たるに、掘終らざるに夜明けたりしかば、狼は去りたり。是の時も誠に危ふかりしなり。折々かく捨てられたるには、困れる事度々なり」。 ○問ふて云はく、「その後は捨てられたる事もなかりしか」。寅吉云はく、「なほこの後も度々捨てられたり。或る時妙義の奥なる、小西山中とて、米なく芋ばかり食らふ所に捨てられけるに、その辺の田舎の家数いと少なく、まばらなる所に迷ひ出でて、其の所の中にも大家と見ゆるに入りて、一宿を頼みて宿りたるに、相応の身上と見えて、男女十四五人も有りけり。我をば傍らの一間に寝さしめて、次の間には亭主を始め家内の者ども休み、台所には男ども寝たり。然るに夜更けて押込みとおぼしく、抜刀を持ちたる男どもの恐ろしげなるが、六七人ばかり入りて、庭なる竈の前に火を燃やし、長火箸を二本わたして、茶椀を四つ五つ其の上に置きて赤く焼き、私語(ささや)き相ひて既に盗みせむと為るに、家内の者ども熟(よ)く寝入りて知る者なき故に、たまりかねて、そつと起きて抜足して、亭主が寝たる枕元に至り、耳に口をよせ、神をこめて『盗人入りたり起きたまへ』と、三声計り云ひければ、亭主むくとおどり起きて、盗人どもを見つけ、大音上げて『男ども起きよ盗人入りたり』と叫びければ、家内の者ども一度にどつと驚き覚めたる故に、叶はじとや思ひけむ、盗人ども皆逃げ去りたり。亭主悦びて我を誉め馳走したりき。斯くて門口に出でて見れば、五ヵ所ばかりに屎をまりて、草履を上に伏せて有りけり。後に此の事を師に尋ねしかば、『其は盗人の窃(ぬす)みに入らむと為るに、人を覚めざらしむる邪法なり。入りて火を熾(も)やし茶椀を焼きたるは、弥々(いよいよ)家内をさがさむと為る時に、又それに屎をまりて煮立つれば、其の不浄の臭気、家内にみち汚れて、守護の神々悉く避(さ)り給ふ故に、家内の者の目覚むることなし。其の間に物取らむとする法なり。凡て神は穢れを悪(きら)ひて去り給へば、此の旨を世人によく示したきものぞ』と言はれたり。「水中の穴に入りたること」。 ○右の如く時々所々に捨てられたる物語せし時に、己れ傍らの人々に、「こは俗にも愛しき子に旅をさせよと云ふ事の如く、師は思ふ旨ありて、寅吉が才量の程を試し、又は種(々)人ある事どもを見せむ為に、捨てたるなるべし。人の師となり親となりては、子は覚らねど、態と辛き目見せなど、然る心ばえは為るものなり。これも子や弟子を見立つる一術にて、神代に須佐之男の大神の、大国主の神に、くさぐさ辛き目見せ給へるも、此の心ばえなり。思ふに師は態と情なき状に捨てつゝも、形を隠し付添ひ見立てゝぞ有りけむ」と云へば、寅吉云はく、「然云ふによりて、今思ひ出づれば、其の捨てられたるは、空行の時なりしかば、履物もはかざりしに、足に少しも土つかず、土より二寸ばかり上を歩む心地しけり。其の時は甚(いと)奇なる事ぞとは思ひしかど、捨てられたる事の悲しく恨めしくて在りつるに、御考に依りて思へば、師は態と捨てつゝも、蔭身に添ひて守護しつること今思ひ知られたり」と涙ぐみて師恩の辱(かたじけな)きよしを感じけり。 ○これより後に、「神前に奉る水を井戸より汲み来たれ」と寅吉に命じたるに、服物の袂に手を入れて、手桶を持ち来たりし故に、叱りて「神に奉る物を、然る礼なき事を為ると云ふことやは有る。改めて再び汲み来たれ」と云ひければ、慨畏(かしこま)りてまた汲み来たれり。其を神に奉り竟(おわ)りて後に云ひけらくは、「先に袂をかけて水を汲み来たれるを、改めて汲みしめたる事は、袂の塵の水に入りたるにも非ざれど、汝常に今教へたる事を即時に忘れ、また神事を行ふ状をも見るに、□□す仕り状(ざま)なる事多かれば、改めて汲ましめたるなり。汝が師の神に仕ふる状を語るを聞けば、いと厳に祗(つつし)まるゝと思はるゝに、汝は何とて其の行ひを習はざるぞ。また常に然る悪しきいたづら態(わざ)は勿為(なんす)れぞ。山に居たる時と違ひて此の間に居ては、少しは此の世の礼も知らずては叶はざる物ぞ。常の性(さが)も荒魂(あらみたま)のすさびのみにて噪(さわ)がしければ、今少し心を静めよと教ふるをも、何とて用ひざるぞ。汝に於ては、先には思ふ旨ありて、決めて此の世の事は教へず、気儘にして叱るまじとは思ひしかど、此の頃は、また思ふよし有りて、杉山老翁に遥かに告げて、少(いささ)かは教ふる事となりぬ。汝が怜悧なるに合せては、我が教へを忽ちに忘るゝこと心得がたし。山にて師の教へをも、しか用ひざりしか。教へ言を聞かずても、師は叱られざりしか。又山にて有りし事どもは、甚(いと)よく覚えて居るに合せては、我が為すこと言ふことを、かつて覚えざるも甚奇(あや)しき事なり」と言ひしかば、寅吉甚(いた)く恥入りて云はく、「誠に尤もなる御言葉にはべり。我が性質元より噪がしく、山にても師の教へ言を守らず、叱られたること、今数へ難し。然るをりは、尻へたを綱にてうち、唾をしかけ、彼此(あちこち)に捨てらるゝも、教へ言を聞かざりし時の事なり。或は事も無きに、夜遠くの山へ遣はして、印を立てゝ帰らしめ、又は工夫に能はざる種々の難事を命じ、など為らるゝなり。夫故(それゆえ)恐ろしくて、師の教へをば能く守りしかど、先生の教へは水を再び汲ましめ給へるなどは、師の教へ方に似たれど、常にいと惜しみ愛しみ給ふ故に、其の教へを守らじとは思はねど、忽ちに忘れて長老(大人・おとな)しからず、徒(いたずら)の態(わざ)をも致し侍るなり」。 ○問ふて云はく、「師の叱り仕置きしたる事どもの、大凡なりとも語り聞かせよ」。寅吉云はく、「我いと幼かりし時、立木に寄り居て著物の袂を握り、嚙み切る癖ありしを、直せと教へらるゝを、忘れては嚙み切りたりしかば、いつの間にやらむ、蕃椒(とうがらし)をしたゝか付け置きたり。こを知らず、例の如く嚙みしかば、堪へがたく辛くて、こりたる事あり。又雪隠に行きて鼻唄など謡ひて長居する癖ありしを、制せられしかど用ひざりしかば、或るとき穴より爪長く、毛の生えたる化物の手の如き物を出して、尻を撫でたる故に、胆を潰してその後は雪隠に行く事恐ろしくて、長居を止めたり。その当分は誠の化物と思ひしかど、後に思へば、これも仕置きにてありしなり。また左司馬が我を彼此(かれこれ)と世話やき叱るを、いらざる事に師の真似していぢめる如く思ひて、腹立たしく、『何ぞ彼が過失のあれかし。師に告げて叱らせむ』と待ち居たるに、田に水かくる車を、徒(いたずら)にはづし来たれる事ありしかば、こを師に告げたりしに、我が言を聞かざる状にて、『汝車をはづし来たれるとか、人の難儀を為すこと以ての外なる不埒なり』と、叱らるゝ故に、『我には非ず、左司馬なり』と云ひしかど、聞き入れず。『左司馬は長(おとな)しくて然る徒(いたずら)する者に非ず。汝にこそあらめ』とて、左司馬が長(おとな)しき由をしたゝかに誉めて、『我が悪事を人の事にして、我に告げたる憎き奴なり封じ置け』と、左司馬に云ひつけて、筥の様なる中に入れて一日計り置かれたる事あり。こは後にも決して、人の事を云ひ付けさせまじき為の仕置きと心得て、その後はかつて告げ言はせざりしなり。師は常は柔和なれど、怒りて叱らるゝ時は、額に赤き竪筋二三本立て、実に恐ろしき面ざしと成らるゝなり。また師の見ざる所に、密(ひそ)かに徒態(いたずらわざ)して居るを、何処よりか手を伸ばして、背中などをしたゝかに打ちたるゝ事あり。振り返りて見れど、形は見えず。それ故に知らぬ所にても、めつたにわる態は出来ざるなり。また徒(いたずら)、過失など為る時に、側へ立ち来て『憎き奴なり。こちへ来たれ』とて、痛く耳をとりて引き行かれし事も度々なり。また太さ指ほどなる細引を手ぐり持ちて、尻をまくりて撃たるゝ事あり。いつも打たるゝは大かた尻なり。またつめらるゝ事もあり。また尻をまくりたるまゝに、唾をしかけらるゝ事も度々なり。また塩を嚙みてその唾をもしかけられたり。尻に唾をしかけられたるは、実にわろき物なるが、塩の唾は塩しみねばり痛みて、これほど困る事はなきなり。また『我が前に座し居れ』とて、一日も居(す)ゑ置き、少(いささ)か身を動かしも為(す)れば甚く叱り、又は台の様なる物にのせて、左手に茶椀に水の入りたるを捧げ持たしめ、右手に線香に火をつけて持たしめ、その線香の消ゆるまで置くことあり。或る時に手に持ちたる下の所を、親指にて、そと折りて早く消したりしかば、師は疾くその事を知りて『憎き奴なり。汝線香の末を折りたれば、その過怠に今一本持つべし』とて、却りて長く苦しみたる事あり。大抵この仕置きどもに、何の過ちあるは何のわざ、いかなる徒(いたずら)には何の仕置きと云ふ定りある事なり。又師を二度だましたる事あり。『雉子を焼きて持ち来たれ』と云はれしを、忘れて鳩を焼きて出だせれば、『雉子か』と問はれし故に、前に雉子をと云はれしを、鳩を焼きたれば叱られむ事を恐れて、「机にのせられたる事」とりあへず、『ハイ』と云ひしかば、その時師は考へ事を為て、その事に心を、おもむけ居られし故か、何とも云はず、鳩を食はれたり。また或る時『手水を取置け』と言はれしを、忘れて居たりしに、『いかに手水は取れるか』と云はれし故に、思ひ出でて、『ハイ』といらへ、そつと立ちて汲置きたるに、何とも云はれざりしなり。師をあざむきたるは、この二度なり。又工夫に能はざる様なる、種々の難題を云ひ付けて、試さるゝ事あり。『能はず』と云へば、したゝかに折檻せらるゝ故に、止む事を得ず、念じて工夫するに、為得たる事も度々あり」。 ○問ふて云はく、「師の命ぜられたる難題の事どもは、いか様の事にてありしぞ」。寅吉云はく、「まづ粟一合、赤小豆一升などの数をかぞへ置きて、線香の一本煙る間に、其の粒数を数へよと云ひ、また長き葦を、十間余りの簾にあみて、葦を一本も潰さず、末より末へ渡り越せと云ひ、或は疊百畳ばかり敷くべき、広く高き家の屋根裡(裏)に、蠅の一面に取付きて在るを、それに届く長き物は用ひず、追落せと云ひ、又は神前に厳しく結び下げたる大鈴を、音をさせず取り来たれと云ひ、或は千畳敷きも有らむと覚ゆる、板の間の磨き立てたるを、足跡を少しも付けず、ふくべしと云ひ、又は太き綱の中間に、節を抜きたる竹の筒の、一尺計りある、あまたを通して、高みより高みへ張渡して、何としてなりとも、此れを向ふへ越し行けと云ひ、或は夜になりて、遠くの野原へ豆四合ばかり蒔かしめ、帰り来れば、また其の豆を拾ひ来たれと云ふ。大抵此くの如き難題にて有りしが、度々の事なれば、今逐一には思ひ出でず。 ○問ふて云はく、「その事どもを、師命の如く皆な為(し)たりしか。いかに」。寅吉云はく、「奇(あや)しくも、その時々分別の出で来たりて、此等の難題どもは、皆な師命の如く行ひたりき。粟を数へたるは、まづ平らなる板に透き間なくならし置きて、一尺ばかりの絹糸を両手に引張り、口になめわたして粟をつけ、一度その数をかぞへ、幾度となく粟の有りたけ右の如くして、其の数を云ひしかば、師の数へたると大略合ひたり。赤豆をば平瓦に、赤小豆粒ほどの小穴を百あけて、其れにてすくひ数へたれば、暫時に一粒も違へず知りたり。葦簾をば、板の四角に細釘四本打ちたる木履を作り、それをはきて透き間に蹈み入れつゝ渡りぬ。屋根裡(裏)一面に付きたる蠅をば、大なる団扇を以て扇ぎ立つれど一つも飛び落ちず。糊にて粘りつきたる如く思はれし故に、竹もて水はじきを拵(こしら)へて、弾(はじ)きけるに、難なく皆落ちたり。能く見れば蠅と見えしは、紫蘇(しそ)の実にて有りしなり。鈴を取り下ろす事は、色々に為て見たれど、鳴らぬやうには下ろし兼ねしかば、深く考へて桶に水を汲みて台に上り、桶の水に鈴を浸して紐を解きたるに、少しも鳴らず取り下ろしたり。千畳敷きの板の間をば、板一枚づつ後去りに、ふきたりしかば、足蹈一つも付かざりしなり。太綱は歩み渡らむと為れば、中間に通したる管廻りて忽ちに落つる故に、是は手と足とを篙(さお)に搦みて、下方に下り渡りしなり。夜に野原へ豆を蒔きに行きたりし時は、既に抓(つま)みて蒔かむと為けるに、不思議なるかな、何処よりともなく、『其の豆は蒔く事勿れ、其処(そこ)に埋めて帰れ』と云ふ声聞こえし故に、然(さ)こそ有らむと思ひて、穴を掘りて埋め帰りしに、暫時して『彼の豆を一粒も残らず、拾ひ集めて帰れ』と言はれし故に、更に行きて埋めたる豆を掘り出し持ち帰りしかば、師は首をひねりて、『先に蒔きて帰りしか』と問はるゝ故に、『蒔きて帰りしを拾ひ集めて帰れるなり』と云ひしかば、合点行かざる顔付きせられしなり。野原に声をかけしは、師かと思ふに、更に拾ひ集めに遣はしたるを思へば、師には非ず。師の合点行かざる顔付きせられしは、決して拾ひ得まじき豆を、拾ひ来たれるを奇しみたるが如し。然れば声をかけたるは、何人なりけむ。若しくは大難題なりし故に、産土神(うぶすなのかみ)の誨(おし)へ給へるにや。此の事今に心得がたし」。 ○問ふて云はく、「摂津国大坂に何某と云へる者、俗謡を唄ふ声いと美しかりしが、或時途中に異人にあひて、『其の方の声を三十日借りたし。許し給はむや』と云ふ。彼の男何心なく諾したるが、其の翌日より声潰れて謡はれず。然れど異人に借りられたる故とは心付かず。産土住吉神に祈らむ、と思ひて出づる途の向ふより、彼の異人来たり相ひて、『汝は頼み甲斐なき物かな。此のほど我に声を借したるに非ずや。然るにわづか三十日の日を待ちあへずて、住吉神に祈らむとは、甚(いと)憎き事なり。汝その事を神に祈らば我決はめて御尤(おとがめ)を蒙むる事なり。然れば我も汝を只には置かじ。いかで三十日の事なれば、約束の如く借し給へ。然も有らば声を返す時によき咒禁法を伝ふべし』と云ふにぞ、其の男いと恐ろしく思ひて、慥かに 諾(うべな)ひて別れけるが、三十日が程、声潰れて在りしが、彼の異人来たりて、『今日より汝が声を返すなり。約束の咒禁法を授くべし』とて伝へたるが、何の病にも能く験(しるし)ありて行はれ、後に謡曲をやめて、此の事のみにて安らかに世を送りけるとぞ。「松村平作にきけり」また上総国の東金と云ふ所に、孫兵衛とて筥(はこ) さす事を業と為る者あり。「孫兵衛ことは五十嵐にやれり」其の職いと下手なりしが、或時異人来たりて、『汝が耳と口とを三年ばかり貸したまへ』と云ふに、孫兵衛も何の心なく諾ひけるが、其の日より痴(あほう)の如く、あまつさへに、啞となりたり。人々然る事ありしとは知らず、『忽ちに啞となれるは不測なる事ぞ』など云ひ相へりしが、斯くて三年ばかり過ぎて、彼の異人来たりて遠くより孫兵衛を招くに、痴の如くなる故に立つこと遅かりしかば、後ろへひらりと来て、手の平にて、背中をしたゝかに打ちたり。孫兵衛それに驚き、性(正・ しょう)つきたる心地して、近よれば、『今日より汝に借りたる、耳と口とを返 すなり。受取るべし』と云ふ時に、はや耳聞こえ口に物言ふ事も出来たり。斯くて彼の異人云はく、『此の悦びに、其の方の生涯を安らかに送るべく、我守らむ』といひて去りたりき。人々は始めよりの事を知らねば、『忽ちに啞となれるは、何ぞ神の罰にや有らむ』など云ひて在りしが、啞直りて後に、孫兵衛この始末を語れるに、人々始めて驚きける。さて彼の異人に打たれたる、大きなる手の跡、後まで黒くなりて有りけり。異人の言に『生涯を安く送るべく守らむ』と云へれば、決はめて指物のわざ上手に成るべし』など、人も思へるに、此の業はますます下手に成りて、誰も誂(あつら)ふ者も無くなりけるに、孫兵衛いかに思ひけるか、成田不動の前町に蕎麦店を出しけるに、殊の外に流行りて今に繁昌なりと、孫兵衛を知りたる者の物語なり。人の声また耳口などを自在に借りると云ふことも、成る物なるか」。寅吉云はく、「まづ神の自由に坐しまして、人形を人間の使ふ如く、人を自在に為給ふことは申すに及ばず、山人天狗なども、神に近き物ゆゑに、然る自在の働きをなすこと、珍しと為るにも足らず」。 ○屋代翁寅吉に謂はれけらく、「去年□月の事なるが、淡路国なる鴈金(かりが ね)屋何某と云ふ者、かねて金毘羅を信仰の者なりしが、金子(きんす)許多(そ こばく)懐(ふところ)にして、男ども五六人と舟に乗りて、大坂に渡らむと漕出だしけるに、海中にて彼の男ども主人を殺して、金子を奪はむと謀り、主人を縛りからげて、碇をつけて海に沈めたり。然るに其の沈められし刻を違へず、我が家の奥間に、碇を付けられたる儘にて帰されたり。家内の者見て大きに驚き、其の由を問ふに、主人性(正)を失ひたる如くにて、『此(ここ)は何処ぞ』といふ。家内の者ども、『此は其の住居なれば、心を静め給へ』と色々介抱しけるに、暫くありて性つきて、右の由を語り、『その沈めらるゝ時に、一心に金毘羅を念じて在りしかば、其の後の事は知らず。正に彼の神の救ひ給へるなり』と感涙を流し、辱(かたじけな)がりて其の由を訴へしかば、彼の男どもを皆捕へられたるに、奪はれたる金子は少しも失はず有りしとぞ。此は如何にして家に帰り居たるならむと思ふぞ」と謂はれしかば、寅吉云はく、「それは神の恵みにて、その沈めに掛けらるゝ時に、船を潮と共に大空に引上げて、主人は家に帰し、船をば元の如く、海に返し賜へるにや。神の御所為(みしわざ)には然(さ)る事も有るものにて侍り」。 ○ここに屋代翁手を拍ちて、「実に然も有るべし」とて、竜宮船といふ書に記せる、空中を船の行きたる物語をせられしかば、寅吉も実(げ)にも」と感じたり。また倉橋勝尚ぬしの物語に、小石川戸崎町なる、石屋の長左衛門と云ふ者の弟子、丑之介といふ者の事につきて、象頭山の大神と、其の氏神氷川の大神と、御問答の事あり。(こは玉襷に委しく記せり。)又或童子の、異人に誘はれたるが有りしかば、両親血の涙を流して、氏神に祈りけるに、四五日ありて帰り来たれるが、語りけるは、「伴はれたる処は、何処の山とも知らざるが、異人多く居て、剣術など稽古して在りしが、折々は酒呑みかはす事もありて、其の盃を遠く谷を隔てたる山の頂などに投げて、『今取来たれ』と云ふ故に、『いかで我かの山に上りて取得む』と辞(ことわ)らむに、怒りて谷底におし落したると思ふと、何の事もなく、やがて其の峰に至り、盃をとりて異人の前に至る。凡てかゝる状に役(つか)はれたるが、昨日の言に、汝が産土神、ねむごろに汝を返すべき由を云はるゝ故に、留めがたしとて帰されたり」と、語れる事あり。(こは今井秀文が、或やごと無き侯の、語られしを聞きて予に語れり。)また備後国の稲生(いのう)平太郎が許に来たれる、山本(さんもと)五郎左衛門と云ふ物怪と、平太郎が応対せし時に、産土神と見えて、冠装束厳かなりける神の、半身を現はし、平太郎に添ひて挨拶せられたるを思へば、平太郎が物怪に卒(つ)れられざりしも、氏神の守護ありし故と思はれ、また前に云へる、声を借られたる男の、住吉神に祈らむとせしを、異人恐れ、野山又兵衛が子の多四郎を誘ひたる、異人の首領の、又兵衛が神に祈れるを恐れて、多四郎を返したるなどを思ふに、山人天狗の誘ひたるも、産土神の御言は違ふこと能はず。また物怪の類も、氏神の守護ある人には、禍ひを為すこと能はざる物と見えたり。思ひ当る事はなきか」。寅吉云はく、「実に御説の如く、山人にまれ、天狗にまれ、何にもあれ、産土神の加護ありて、返せと宣ふには、其の言を違背すること叶はぬ物なり。伴はれたる後にて、親などの丹誠を拔(祓・はら)むで神に祈る時は、彼の境の事を仕損なひ、殊によりては痴(あほう)の如くなりて返さるゝ事あり。それ故に我が彼の境に誘はれたる時に、返(かえ)す返す此の事を親に告ぐること勿れと、師は誡められ、我も痴になるが否(嫌)さに、今まで人に語らざりしなり」。 ○案ずるに、氏神の事は古史伝また玉襷などにも委しく記せる如く、人々一日片時も其の恩頼(みたまのふゆ)を忘るまじき物なるに、世人然しも思はず、外の神々と仏とを信仰して、此の旨を思はざるは如何にぞや。古今著聞集に、「藤原重澄若かりける時、兵衛尉にならむとて、稲荷の氏子と有りながら、加茂に仕へ奉りて、土屋(つちのや)を造進したりけり。厳重の成功にて、社家推挙しければ外(はず)るべきやうも無かりけるに、度々の除目(じもく)に漏れにけり。重澄社の師なりける者に申し付けて、除目の夜祈請させける間に、まどろみたる夢に、稲荷より御使に参りたる者あり。人出あひて是れを聞くに、彼の御使の申しけるは、『重澄が所望殊更に任ぜらるべからず。我が膝元にて生まれながら、我を忘れたる者なり』と申しければ、申しつぎの、大明神に申し入るゝ由にて、度々御問答ありけり。『さらば此の度ばかり成されずして、思ひ知らせて、後の度の除目になさるべし』と申しければ、御使帰りぬ。師驚きて、急ぎ重澄が許へ行きて、此の由を語りて驚き奇しむ程に、其の夜の除目には外れにけり。此の夢の誠を知らむが為に、稲荷へ参りて、次の度の除目には申しも出ださざりけれども、相違なく成されにけり」と見え、また「仁安三年四月二十一日、吉田祭にて有りけるに、伊予守信隆朝臣氏人ながら、神事(じんじ)も為(せ)で仁王講を行ひけるに、御あかしの火障子に燃え付きて、其の夜やけにけり。大炊御門室町なり。其の隣は民部卿光忠卿の家なり。神事にて侍りければ、火移らざりけり。恐るべき事にや」と見え、上杉六郎篤興が物語に、「越後国蒲原(かんばら)郡保内と云ふ所の河にて、夏のころ、人々水浴びて有りける中に、一人の男河童に引かれむと為(し)けり。其の人声を上げて、『我は今河童に引かるゝを、人々助け給へ』と頻(しき)りに呼ばれど、恐れて誰も寄りつく者なく、皆逃上りけり。彼の男は足を引かれて漸々に深みに入るに、水ねばりて手足働かれず、既に河童の穴に引入らるべく、危ふかりしかば、一心に氏神八幡宮を念じけるに、何処ともなく空中より、『其の水にかぢ(齧)り付くべし』といふ声、二声ばかり聞こえしかば、其の如くしけるに、水のねばり止み、身も軽く成りて渚に游(およ)ぎ帰りぬ。いと不測なる事なり」と語りければ、寅吉きゝて、予に「蓑虫と云ふ物を知り給へるか」と問ふ故、「そは木に取りつき、ちりを集めて蓑の如き巣を作りてある虫なり」と云へば、寅吉云はく、「木に付く蓑虫には非ず。別に蓑虫と称する事あり。其は山中に有る事にて、我しばしば取付かれたり。其の状何の故ともなく、身より青き光り、蓑を著たる如く、燃え出でて、其の光り、ちらちらと飛散るものなり。始めの時、如何せむと周章(あわて)て、燃ゆる服物を、こゝかしこと齧り付きたれば、止みたりし故に、師に言ひしかば、『其は齧り付きて止むるより、為方(しかた)なき物なり』とて、蓑虫といふ名も、此の時始めて聞きたり。其の後はいつも右の如くして止みたりしなり。然れば河童に引かれたる人に、神の誨(さと)して喰ひ付かしめ給へるは、定めて故ある事なるべし」。 ○一日門人どもに「火の汚れといふ事は、伊邪那美命の火の神を産み給へる後の物より起れり。京の愛宕(あたご)社は、火の神迦具土命(かぐつちのみこと)なるが、火の穢れを忌(きら)ひ給ふ中にも、産火を殊に悪(にく)み給ひ、伊勢の神宮の御定めにも、産火を重き汚れと立てられ、胞衣(えな)を納めたる者の汚れを、□日と定められたるも、此の故なり」など語り聞かせて在りけるに、寅吉傍らに聞き居て、「豆つまといふ物を見られたる事ありや」といふ故に、「それはいかなる物ぞ」と問へば、寅吉云はく、「豆つまと云ふ物は、産の時の穢物、また胞衣より出で来て、其の人の生涯に妖を為し、殊に小児の時に禍ひをなす物なり。其の状は四五寸ばかりにて、人の形に異ならず。甲冑を着し、太刀を佩(は)き、鎗、長刀など持ちて、小さき馬に乗りて、席上にいと数多(あまた)現はれて、合戦を始むるに、太刀音など聞こえ、甲冑も人間のに異(ちが)ひなく、光り輝きて甚だ見事に面白き物なり。此のほか種々のわざを現はして、小児を誑(たぶら)かし悩ましむる物なるが、何にても持ちて打払へば、座敷に血つきて消え失せる物なり。此は度々見たる事ありし故に、師に問へば、『其は、豆つまといふ物なるが、産の穢物、また胞衣より成る物なり。右の穢物どもを蔵す時に、精米を入れて納むれば、出で来ぬなり』と誨(おし)へられしなり。(豆つまは、丑寅の方よりも来る。又産の穢物どもは、窮奇(かまいたち・鎌鼬)とも化(な)るといふ。)さて又鼹鼠(もぐらもち)と云ふ物も、胞衣また産の穢物より成る物と覚ゆ。其の故は或時右の穢物どもを蔵(おさ)めたる所を知らず、蔵めて三十日ばかりも過ぎたるを、掘り出したるに、土器の中に、一寸ばかりの鼹鼠、十五六居たりし事あり。彼の物を切り殺して見れば、腹内みな血にて、天日を恐れて死ぬるなどを思ふにも、産の穢物の化(うつ)れるならむと思はるゝなり。偖(さて)また彼の物の庭など掘上げるは憎けれど、詮方なき物なるが、海鼠(なまこ)に縄をつけて、其の掘上げるあたりを、『鼹鼠どのは御宿か。海鼠どのゝ御見舞じや』と云ひて引廻れば、掘上げぬ物なり」。 ○豆つまの事、「聊斎志異に豆つまの事あり」実に奇談にて、古書に思ひ合すべき事あり。其は今昔物語に、「或人方違ひに下京辺りに、幼児を具して行きけり。其の家に霊ありしを、彼の人は知らざりけり。(古へに方違ひといふ事の有りしは、皆人の 知れるが如し。さて古くは人の住み棄てたる家の、所々に有りしかば、其の明き家に方違ひに行きたるな り。さて撰者は霊と記されたれど、霊とは異なり。寅吉が説に依れば、豆つまにぞ有りける。)幼児の枕の上(ほとり)に、火を近く灯して、傍らに二三人ばかり寝たり。乳母は目を覚まして、児に乳をふくめて居たるに、夜半ばかりに、塗籠(ぬりごめ)の戸を細目にあけて、長五寸ばかりの男の、装束したるが馬に乗りて、十人ばかり枕のほとりを渡りければ、乳母恐ろしと思ひながら、打ちまきの米を攫(つか)みて投げかけゝるに、此のわたる物ども、さつと散りて失せけり。打ちまきの米ごとに血付きけり。幼き児の辺には、必ず打ちまきを置くことなり」と有り。此の事は古史伝の大殿祭(おおとのほかい)の所に、貞観(じょうかん)儀(格) 式(きゃくしき)に、殿内、また御門に米を散らす事見え、延喜式なる其の祝詞の分註に、「今の世産屋(うぶや)に米を屋中に散らす」と見えたる文と共に引きたりしかど、唯に散米の功をのみ述べて、馬に乗りて出でたる物は、何物とも考へ及ばざりしに、今始めて豆つまと云ふ名を知り、散米する事は、其の妖を消ずる事と知れるは、実に寅吉が賜にぞ有りける。此れに就きて我が本生の祖母は、九十歳余にて果てられたるが、幼児を養ふ婦女には、「児の枕元に精米を忘れず置け」と云ふことを、常に言はれしは、此の故実を聞き伝へてなるべし。児を持ちたらむ人々、産屋に散米すること、胞衣を蔵(おさ)むる土器に米を納(い)るゝ事、児の枕元に精米を置く事は必ず忘るべからず。さて屋代翁の考へ、「豆ツマと云ふは、ツは助辞にて、豆ツ魔にて、小さきより負ひたる名には非ざるか」と言はれたり。然も有るべし。 ○胞衣の鼹鼠に化(な)るといふ説も、奇説なるが、然も有るべく覚ゆ。又鼹鼠の海鼠を嫌ふ事は、世人も知れるが如し。庭などを掘上げるは、四隅に海鼠を埋め置けば、決はめて鼹鼠出でざる物なり。此れも如何なる因縁か有らむ。海鼠は神世に天皇命(すめらみこ と)に仕へ奉らむといふ答へせずて、宇受売命(うずめのみこと)に口を拆(さ)かれたる物なるが、女の大かた好みて食ふも、奇しく、また活き物として血のなき物は無きに、此ればかりは、血は一滴もなく、然れども海参とさへ云ひて、悪血を去りて、新血を生ずる能あり。鼹鼠は悪血より生じて、血多く、血に属する病を治する功あるも奇し。若しくは鼹鼠は、海鼠にあへば、血を亡(うしな)ひて消化する事などは無きか。なほ試みむべし。 ○問ふて云はく、「人の魂の行方は、如何に成る物ぞと云ふことを、師に聞きたる事はなきか」。寅吉云はく、「まづ人の魂は、善にも悪にも、凝(こ)り固むれば、堅まりて、消ゆる事なく、中にも悪念の凝れる魂は、消ゆる期(とき)なく、妖魔の群に入りて、永く神明の罰をうけ、善念の凝れる魂は、神明の恵みを受けて、無窮に世を守る神と成る。然れど善念は崩れ易く、悪念は崩れ難き物故に、善念は生涯の念を堅めざれば、堅まらず。悪念は暫時思へるも、凝りて消えず。譬へば一分の悪念を以て、九分の善念も水の沫(あわ)と成る物とぞ。また善にも悪にも、凝るといふ程の事もなき人の魂は、散じて消えもして、衆魂相ひ混じ、人にも物にも生まれ出づる事あり。また小さき物あまたにも、一箇にも変るが、何れ小さき物に成りては、魂減りて小さくなる物ぞと師に聞きたり」。 ○問ふて云はく、「鳥獣の行方は、いかに成る物ぞと、云ふことを聞かざりしか」。寅吉云はく、「鳥獣は色々に生を替へ、また遂には消え失せもし、何処にか身を隠し、消え失せも為るとぞ。又中に猛(たけ)く強く生まれ付きたるは、遂に天狗と成りて、鳥は手足を生じて立ちあるき、獣は羽を生じて、共に人に似たる物と成るなり。然れど此れも遂には消え失せる物と聞きたり」。 ○問ふて云はく、「鳥獣は山人を見て恐れざるか」。寅吉云はく、「常にならし使ふ獣は、逃げざれども、其の外の鳥獣は、恐れて逃げること異(かわ)りなし」。 ○問ふて云はく、「其の方の師など隠形(おんぎょう)したる時、鳥獣は見つけざるか」。寅吉云はく、「隠形しても鳥獣は知るなり。中にも犬ほど眼のよく見ゆる物は無く、いかに隠形をよく為ても、犬の眼は闇(くら)ます事あたはず。総て犬は壁三重を隔つれども、見通す物ぞと師に聞きたり」。 ○問ふて云はく、「凡人にして、隠形の物を犬の如く、見現す為方(しかた)は無きか」。寅吉云はく、「いかに隠形すといへども、眼の明らかなる人、其の所に隠形の物ありと云ふことを心得て見れば、人の形慥(たし)かには見えざれども、丸くぼうと気の立ちたる如くにて、向ふなる物は見えつゝも、ほのかに見ゆる物なり。其の状を譬へば、何にても、しかと暫く見つめ居て、空を見るに、先に見つめたる物の、ちらちらと見ゆる如き物なり。然れど其処に某物(なにもの)隠形して在りと云ふことを知らでは、更に見ゆる事なし。これ隠形の徳なり」。 ○問ふて云はく、「常に隠形してある神、また山人、その外何物にても、時として、凡人にも見ゆる事あるは、いかなる故ならむ」。寅吉云はく、「それは神々にまれ、山人にまれ、何物にまれ、其の人に形を見せむと思ひて見するなり。故に人あまた並居るに、其の中の一人のみに見えなどするなり。我が山に上れる時も、我が師は、許すと云へば見え、下れと云へば見えず」。 ○問ふて云はく、「鳶は天狗の部属ならむと思ふ事どもを、諸書に許多(あまた) 見出し、なほ多年考ふるに、ますます然(しか)思はるゝ事どもあり。師に然る説は聞かざりしか」。寅吉云はく、「鳶をみな天狗の部属と云ひては、少し違ふなり。其の由は、真に鳶なるもあり、中に交じりて、天狗の部属なる鳶も有る事なり。少(いささ)か其の差別を申さば、まづ天狗の本は狐にて、狐いと旧く成りては翼を生じ、四足は人の手足の如くなりて、神通自在をなす。また鷲も旧きは白く成り、人の如き手足を生じ「熊猿」て立ちあるき、剛強自在となる。鳶もその如くなり。斯くて各々山々に住して、もと狐なりしは狐を使ひ、鷲鳶なりしは、鷲鳶を使ひ、妖をなし祟りをなし、また人の祈願を聞きて、験を与ふる事もあり。こゝに於て人々恐れ尊みて、某(なに)坊某(なに)権現などと、名を付けて敬ひ祭るなり。また凡人も生きながらに鼻高くなり、翼を生じて化(うつ)れる事あり。死して其の魂その如く化れるあり。また生まれながらにも死にても、形をかへず、此の群に入るも多く有り。然(さ)れど此は大概は出家にて、かく化れるに善なるは少なく、まづは悉く妖魔なりと知るべし。さて出家は大概天狗となるが、天狗までに至らざるは、鷲にも鳶にも変はる物なりと、常に師の物語に聞きたり」。 ○問ふて云はく、「杉山々人の許に、儒書、仏経なども貯へありや」。寅吉云はく、「儒書、仏経などは、暗に知りて居れど、其の書とては一部も無く、ただ師の自記せられたる書物は多くあり」。 ○問ふて云はく、「師の自記せられたる書物は、如何なる事を記せる書ぞ」。寅吉云はく、「天文、地理のこと、又は種々の法ごとの書物などなり。此等の書等も、種々写し来たれるを、我が実家にて皆焼き捨てたり」。 ○問ふて云はく、「杉山々人の、仏法をよく知られたる事は、往々の物語にて知らるゝが、いかに西土の老子、孔子などいふ人の教へを尊み講ずる事などは 無きか」。寅吉云はく、「老子、孔子など云ふ人は、何人にて何を始めたる人にて侍るぞ。山にてもいまだ聞き知らざる人なり」。 ○問ふて云はく、「大学、中庸、論語、老子などいふ書物を知らざるか」。寅吉云はく、「老子といふ書物の事も知らず。大学、論語などの事は、世間の知れたる事を記せる物のよし、人に語らるゝをきゝたり」。 ○問ふて云はく、「師の自記せられたる書物を、講釈せらるゝ事は無きか」。寅吉云はく、「をりをり講釈せらるゝが、多くは白老人の寓言咄なり。また問ふ人あれば、天文、軍学の事など、其の外何にても語り聞かさるゝなり」。 ○問ふて云はく、「其の咄はいかなる事の物語ぞ」。寅吉云はく、「白老人と云ふ人ありて、千身行者といふ者を供に連れて、諸国山々に往きて、世に仇をなす妖魔を退治して巡る時に、千身行者が眉間より、針を出だして大きくも小さくも取りまはし、また千身にも身を分かちて、魔どもを退治せる長き物語なり」。 ○問ふて云はく、「それは白老人にはあるまじ、玄奘三蔵なるべし。千身行者と云ふも、孫行者の聞きたがひには非ざるか」。寅吉云はく、「それは西遊記の事を宣ふなれど、然らず。西遊記も山にて残らず講釈を聞きたるが、十二三日にて事終はる咄にて、天竺の仏経を取りに行く面白からぬ物語なり。白老人の物語は、まづ始めは毘那耶女といふ女ありて、世に妖魔の多く有りて、世の害を為す事を歎き、天神地祇に、魔を退治すべき宝の男子を授け給へと祈りて妊(みごも)りたるに、六十年余り腹に居て、白髪にて世に生まれ出でたる故に、白老人と号(な)づけたるが、大器量ありて、数多(あまた)の手下を持ちたる中に、千身行者とて、熊王が仮りに人の形となりて白老人を助け、種々の術計を働きて、日本中の妖魔を退治し畢(おわ)り、後には皆星と化りて、天上に飛び上がれる物語にて、其の咄の中に、年中の行事、その外天地間にあらゆる事の道理、鬼神の妙用、万物の変化をも、近く悟り知らるゝ様に、作り為したる物語なるが、二十日余りにて畢るなり。本は二十巻余も有るべし。面白きこと西遊記の類ひに非ず。一席きゝては後を聞きたく、堪へがたく面白き咄なり。然れど今は事実を前後に誤り、また人々の名、所の名、妖魔どもの名をも、皆忘れたる故に、語るべき由なし」。 ○問ふて云はく、「その講釈の時に、聴衆は幾人ほど出づるぞ。夜なるか昼なるか」。寅吉云はく、「大抵昼の四ツ頃と思ふほどより、夜半まで手火を灯して、毎日毎夜つづきなり。聴衆は山々より集まり来て、六七十人、または百五六十人なども打ちより、時によりては二三十人集まる事もあり」。 ○問ふて云はく、「師の講釈の時に、机、見台などを居(す)ゑて、書物を置かるゝか。又その装束は如何に」。寅吉云はく、「見台、書物を置くことなく、只机を前に据ゑ、暗(そら)に覚えて物語らるゝなり。装束は何といふ物か知らねど、地は白く赤と青と格子縞なる、大袖の服と、大口の袴を着せられ、割をさといふ物を冠り、服物の袖、殊のほか大なる故に、袖を外(はず)して背にて結び挙げ、手に小さき笏を持ち、折々前なる机をうち、仕方をも交へて、語らるゝに、冠り物のをさ、ひらりと前に垂れなどして、行装甚(いと)厳(おごそ)かに優美なる姿なり」。 ○問ふて云はく、「割をさと云ふ冠り物は、いかに製(つく)りたる物ぞ」。寅吉云はく、「割をさは、煤竹のうす色なる、麻布一反を、真中より色々に折りて、まづ額端の所を拵へて、黒漆もて塗り、其の両端を折り曲げて、左右の角の如くなる所を、鱗の摸様を作りつゝ、 色々に折りて、其のはしを二尺計りづつ残し、其の端(へり)を細かく裁ち割きて、両角の下の所に通して紐となし、残れる端に、鯨の髭を入れて、をさと為たる物なり。布一反を足らざる事なき様、また余らざる様に製る。右の如く折り作るに、中に入れて形どり折り堅むるに用ふる木の形十二枚あり。其を入れつゝ、糊付けにして、焼小手(やきごて)をあてゝ拵ふるなり。十二枚の形の状も、よく見知り、又作る時に見も為つれど、委しく其の製作を覚えざれば、雛形を作る事も叶はず。元より画をかく事を知らざれば、真の有り状を図す事も叶はねど、其の大抵の図を致し侍るなり」。 割をさの図  ○問ふて云はく、「軍学の事は聞きたる事なきか」。寅吉云はく、「こは折々問ふ人を前に置きて語らるゝを、聞きたる事あり。まづ城取りの事は、城の図を多く出だして、得失を誨し、陣取りの事も種々の図を著して示され、勝負は多勢無勢に依らざる事、軍陣の作法、古実、大将の心得、士卒一人々々の心得方、籠城の法、城攻めの法など、すべて上代の名将勇士の、其の時々在りし事を見たるまゝに物語りて、其の得失を論じ聞かさるゝ事なるが、傍らに聞き居て面白く聞きたる事も多かりしかど、心を留めざる故に覚え居らず。中にただ城は四角に作りて、中に堀を掘るがよしと云ふ事と、真の軍(いくさ)と云ふ物は、剣と弓矢にて為る物ぞと言はれし事、籠城の時釣塀のこと、屎汁を沸かして攻める敵に弾きかくることなど、耳に残れり。屎をかけられては、其の軍に必ず負くる物なりとぞ。又へな(埴)土を沸かして、かくるもよし。さて大将は甲冑をせず、ただ見物の中に交りて居るがよしと云ふこと、また三角の物を道に散らし、だるまの如くにて、人をころばす物のこと、○かけ流し竹砲のこと○野中にしこむ竹砲の事」。 ○問ふて云はく、「山にて文字を書くことを教ふるに、いかなる教へ方を為すぞ」。寅吉云はく、「手習ひの始めは、細砂を手に握りて、まづ○を書く事を習はしめ、夫(そ)れより△を習はせ、次に□を習はせ、「信友加へて、□の次に  ○問ふて云はく、「墨、硯、筆などは、この世のと異なる事はなきか」。寅吉云はく、「墨、硯、紙などは、人間(じんかん)のと何も異なる事なし。筆は人間のをも用ふれど、何やらむ梔子(くちなし)の実に似たる、かくの如き物の先を、うちひしぐ時は、馬の髪の如くなる。此を筆として書くなり。然れどいと細かなる字はかけざる物なり」。 ○美濃国の御代官〔五字欠〕主の家子に〔七字欠〕といふ人あり。此の人の印施する、火の用心の守り札あり。此は□より伝授したると云ひ伝ふ。其の図[圖 ]かくの如し。此を見せて、「かゝる書体はなきか」と問へば、寅吉云はく、「それは火垂の書法といふて、瀉水の法を行ふ時に、書く字をば其の体に書くことなり」。 ○問ふて云はく、「瀉水の法はいかに行ふ物ぞ」。寅吉云はく、「〔此処二行欠〕」。 ○屋代翁、或御家より出ださるゝ[ ]この札守りを見せて、「彼方にて此の字どもは、見知らざりしか」と問はるゝに、寅吉云はく、「我が見知りたるは、此れと字形少(いささ)か異にして、都(すべ)て十三字あり。そは斯(か)くの如くなりしと覚えたり。[ ]この中の四字なるべく覚ゆるなり」。 ○問ふて云はく、「符字・守り札などを書くに書法は無きか」。寅吉云はく、「符字、守り札、神号などを書く時は、心を正しくし、息をつめて其の一詰(ひとつめ)の息の間に、一字を書くべき物なり。成るべくは、守にても符にても、一枚かく間に息せざれば殊に宜(よ)し。一字を書く間に息をつきたるは、守も符もきかざる物と、師の教へなり。九字、十字、清明九字などは、殊に一息に書くべし。「臨レ兵闘者皆陳列在レ前虎」」。 ○問ふて云はく、「九字、十字、清明九字の認(したた)め方はいかに。また九字を切るに唱へ詞もありや」。寅吉云はく、「九字、十字、清明九字、共に図の如く一筆に書くべし。九字を切る時は云々、十字を切る時は云々、と世には唱ふれども、其れに及ばず。一二三四五六七八九十とすむ事なり。本は十字なるが、十字にては、向ふもの余りに強くいたむ故に、九字を用ふ。臨兵云々の語も、から人の後に作れるよし、師に聞きたり」。 ○山崎美成が家は下谷長者町にて、地内に有る井戸の水いと悪かりければ、寅吉見て心苦しく思ひ、自ら異所になにの事もなく掘りたるに、好き水の出づる由を聞きて、「如何なる術かある」と問ひしかば、寅吉云はく、「長崎屋の井戸は雑水に用ふる由にて、然(さ)しも丁寧には掘らず。山にて師に聞きたる掘法は、まづ鋤、鍬をもて井戸がわ(側)の納まるべく、深さ二丈ばかりも四角に掘りて、後に七寸まはり計りの竹篙(たけざお)に、根本の節の詰まりたる所に、鉄にて図の如き錐をつけたるを以て、荒木田と云ふ土を入れつゝ突込むべし。始めの間は柔らかに通る物なるが、漸々に土堅く通りがたく成りて、卑(ひく)き所二三丈、また高き所は四五丈も入りて、迫至(発止)と通らざる所あり。其の時竿を引上げて、常の如くかわ(側)を入れ、尤も底入れのかわにとよ(樋)の穴を明けたるを入れ、偖(さて)とよを指し込みてかわの継ぎ間、またとよの指し口に杉皮を込み、然して後に、太さとよの中に入る程の竹を[ ]図の如く拵へ、一人井戸に入りてとよに指し込み、しきりに突き入れ引き出せば、水泥ともに口より出でて、井戸がわの所に上るを、井戸の外に居たる者、桶もてかえ(掻)出す。さて大抵に清みたる水の出るまでかえ出したる時に、細き女竹の本を図の如く作りて、先を窄(すぼ)めて、 ○問ふて云はく、「七韶舞(しちしょうのまい)に用ふる楽器の外に、何ぞ楽器は無きか。又外に舞とては無きか」。寅吉云はく、「十二絃の琴あり。状は人間の琴に然しも異なる事なきが、絃は真鍮にて、絃の下ごとに図の如く小穴あきたり。弾ずる法は知らず。また簫もあり。然れど委しくは見知らず。此方のと違ふ様に覚えたり。また打鳴らしとて□にて図の如く作り、手巾かけの如き物にかけ置きて、図の如き物を持ちて、打鳴らす物あり。但し右三品は独楽の器なり。舞はシヨタンの舞と云ふあり。「シヨタンの舞の着もの」刀と盃とを持ちて舞ふなり。但し舞の手も我は知らず。唱歌も有れど、それも覚えず。此の舞の時に、太鼓をうつ。其は入鹿(いるか・海豚)の皮にて張る。形は三味線の胴の如くにて、中にしきりあり。其のしきりの両間に、小豆を入るゝ故に、打つときに中なる小豆、ばらばらと響く音して、此方の太鼓よりは、鳴る音善からぬ物なり。(うつには、左手に隅の所を持ち、右手に打棒を持ちてうつなり。)また拍子木とも云ふべき木をうつ。其は何にしても、堅き木をもて図の如く作り、堅き木の台の上にて鳴らす。中高なる故に、左右をうちつけて、舞の足拍子とも為し、太鼓にも合するなり。 絃は真鍮針金にて太細なく十二絃あり。琴柱糸道に真鍮を付ける。常の琴の如く刮りぬきにて下に息ぬけなし。木は桐にても長さは常の琴くらゐ、巾知らず、厚さも常の琴くらゐなり。譜もせうが(唱歌)も知らず。 十二絃琴の図   打ちならしの図 ○或人寅吉と共に食事する時に、「彼の境の常の菜の物はいか様の物を喰ふぞ」と問ひしかば、寅吉笑ひて云はく、「左様の問ひには、毎度こまる事なり。自由自在なる故に、何にても喰はむと思ふ物、すなはち前に来るなり。然れば、此の世の食物に異なる事なし」。 ○その人猶こりずまに、「然(さ)るにても何ぞ、此の世にて常に食ひなれざる物を、食ふ事も有るべし」と云へば、寅吉云はく、「松の新芽の、いまだ葉のほけざるを取りて、皮を去り、さつと湯でて塩漬けに為て食ふ。うまき物なり。また杉の若芽を塩漬けにして、よくなれて、塩を洗ひ出し、常の菜に食ふなり。此の二品は口中の薬になるなり。また松の若葉も、塩を松葉と同じ目方入れて、漬けたるは食へる物なり。凡て何にても、塩と等分に漬け物に為れば、食ふて活きて居らるゝ物とぞ。笹の葉さへに食はるゝなり。また松の木につく苔を、よくよく洗ひて、餅に為て食ふ。餅米を蒸し搗き交へては殊によろし。また黏土(ねんど)を幾度も水干しして、砂を去り団子に作り、炙りて食へば、随分に食はるゝ物なり。此等はすべて養生の食物なり。『よくかやうの物を食ふ事を知れば、飢饉など有りても、困らぬ事なり』と師の言なり」。 ○また或人煎茶を飲みながら、「彼方にも茶はあるや」と問へば、寅吉云はく、「此方に用ふる茶は用ひず。たらの木の芽を、さつと蒸し揉みて陰干しに為て、茶の如く煎じ飲むことあり。また茶菓子に、焼鳥、赤小豆いりを食ふ事あり。「○麦の皮を煎じて出(だ)しに遣ふに鰹節より甘し○茄子の木の皮、シキミの皮を味噌漬にして食ふ○れいし、霊芝の事、机に活けて見る、稲穂を活けて見る」。 ○また或る人餅を食ひつゝ、「彼方にも餅を食ふか」と問ひしかば、寅吉云はく、「餅をも搗きて食ふなり。夫れにつき、世にかき餅と云ふは、直の餅をかき切りたる物なるが、彼方にて、かき餅と云ふは、生なる渋柿の種を去り、餅に搗き交へて干したる物にて、炙り食へば、甚だうまき物なり。但し搗きたる当日は、焼餅に為ざる物なりとぞ。総じて餅に限らず、一度煮たる物、焼きたる物は、成るたけ火に掛けざるがよしとぞ。但し味噌また醤油も、一度火にかけて作れる物なれども、此れは煮て食ふはづの物ゆゑに、再び火に掛けるも、苦しからずとの事なり」。 ○予膳に向かふごとに礼をなし、箸をいただき、飯椀を取りて頂きに捧げ、目を閉ぢて暫く唱へ詞するを見て、「善くも我が師の所行に似たる態を為たまふ物かな。何を念じ給ふぞ」と問ふ故に、「世に在る物の悉く神の恩頼(みたまの ふゆ)によりて成らずといふ物なきが中に、五穀は伊勢外宮に鎮まり坐す豊宇気毘売神(とようけひめのかみ)と申す神の御体より成りたるを、内宮に鎮まります天照大御神の、『此は愛しき青人草の、食ひて活くべき物ぞ』と宣ひて、殖生(ふ や)し給へるより始まり、其の余の食物と云へども、外宮の神の神徳に因らざるは無き故に、膳に向かひては、まづ大神たちに其の謝礼を白(もう)し、箸をいただく事は何によらず、一事の用を為す物は悉く霊(みたま)あり、麁略(そりゃく) にせず、少か其の徳を謝せむと為て戴く。此は箸に限らず、机に向かひ退く時も、凡て文具に礼をなすも此の意なり。偖また椀を取りて暫く念ずる事は、日々に天地間にあらゆる鬼神に、我が身分に応ずる計りの供物はすれど、猶あかずまに常に食ふ物ごとに、其の初穂をば、天地間にあらゆる鬼神に手向(たむ)けて、我は其の余を食ふ寸志を表する迄なり。但しこの鬼神に手向くること、僧にはまゝあれど、世人の為ざる事なるが、我は思ふ旨ありて、此くの如くするなれど、弟子と云へども然(しか)せよとは教へず」とねもごろに云ひ聞かせ、「此の我が所行の、汝が師の所行に似たりと云ふは不測の事なり。具(つぶさ)に其の状を語り聞かせよ」と云へば、寅吉云はく、「師も世間の人の如く、食事は三度せらるゝが、其の度ごとに、柏手(かしわで)をうちて、笏を常の如く採り、膳に向かひ、慎みて礼をなし、神恩の辱(かたじけな)きよしを述べ、笏に納めたる箸を笏ながら戴き、飯汁何によらず、膳につける物の限りを、笏もて左手の掌に受ける状をなし、笏を下に置きて、其の物を両手に受けたる状に、頂きに捧げて、天地間のあらゆる鬼神に手向け、畢(おわ)りて後に食す。一椀ごとに然(しか)せらる。偖(さて)三度の食、共に中ごろに止め、暫くありて再び食せらる。其の時は手向ける事なく、只戴くのみなり。然れば食は三度すれど、六度するが如し。さて膳に向かひての礼式を、我々に行へと教へらるれど、誰れも其の如くせず、只戴きて給はるなれど、師はいつも礼式を異にせらるゝ事なし」。 ○問ふて云はく、「笏に箸を納れて在ると云ふこと心得がたし。其は笏の形に似たる、箸の筥には非ざるか」。寅吉云はく、「箸の筥には非ず。形は神拝に用ふる笏に異なることなくて大きなり。下に口ありて図の如し。中に飯をもる杓子と、箸と納れてあり」。 ○問ふて云はく、「杓子の形はいかに。箸は竹なるか。また膳椀の状は、此方のと異(かわ)りなきか」。寅吉云はく、「杓子は図の如し。箸は竹は用ひず、松の木にて作る。世間のに異りなし。松の木の箸は歯の薬となる由なり。但し神供にそふる箸は、ノデンといふ木を太く削りて奉る。此は甚だ剛き木なればなり。凡ての木は重き物を掛ければ、下に曲るを、此の木は上へ曲る物なりとぞ。膳は白木の盆の如く、椀の形は此方のと異りなく、漆に水銀を入れて、白く透き徹るやうに塗りてあり」。 ○問ふて云はく、「師の食事せらるゝ時に、汝等給仕をいたすか」。寅吉云はく、「誰も給仕する事なく、師みづから礼を厳にして、飯も何も盛りて食せらるゝなり」。 閏正月廿七日来たり問ふ。○問ふて云はく、「九頭竜権現は、絵に画きて竜の形容に似寄り候や。又蛇の青だいしやうなどの様の形容に似より候や。且つ又大きさいか程に見え候や」。寅吉云はく、「此は師と共に其の穴に入りて見たるに、全く画にかきたる竜の形にては無く、まづ青大将の如く見え、一尺余りばかりの大さにて、半ばとぐろを巻き、大なる頭の「上の大は太か」耳あるが一つ外に六七計り、小なる頭の有る物にて、何やらむ、ばりばりと嚙み居つゝ、折々あさぎ色なる息を吐き候が、生臭く穴の中曇りて、しかとは見えず候へども、大かたかやうに見受け申し候。師は『恐るゝ事勿れ』と申されたれども、恐ろしく覚えて、疾(いそ)ぎ穴を出でたり。其の節穴にて何やらむ、足に掛かり候ものあり。何ならむと取りて見たるに、仏経なり。是は不思議と思ひ、よくよく見るに、仏経の切れ夥しくありき。今思へば、あさぎの息は、毒気を吐きたると思ふに、その毒に当たらざる事は、全く師の威徳によりたる事と思はるゝなり」。 ○火災除けの札守り出だし候や。但し天災なれば是非もなしといふ事認(した た)めあり。この事猶又承り度く候」。寅吉云はく、「此は凡て火災に神明の罰と、天狗などの所為と二様あるよし、神明の罰を天災と申し候。天狗などの所為は、神明の守りにて除き候事なれども、神明の罰は遁れがたく候。是を天災は是非もなしと云ふなり。又天狗などの所為を、同じ天狗の方の守りにて除く事もあり。偖(さて)また神の罰なる火災も、天狗に命ぜられて発するよしなり」。 ○問ふて云はく、「立山は仏法の山なる故、天狗住まずとあり。叡山は伝教大師開山なれど、横川(よかわ)には昔より天狗所と世俗に申し伝へあり。この儀いかが。また立山に鬼の居るよし認めあり。右鬼はいか様なる形の物にや」。寅吉云はく、「我が師などは、仏法を嫌はるゝなり。世間にては、押し込めて天狗と申す故、暫く天狗と申せども、実には浅間山に神代より今に居らるゝ神人にて候。天狗に仏法を悪(きら)ふと、好むと二様あり。仏法を好む天狗は、何所(どこ)の山にも居る事なり。仏法を悪ふ天狗は、一向仏法ばかりの山をば嫌ふよしなり。然れども、是は師に聞きたる事にはあらず。同僚左司馬に聞きたる故、しかとしたる事にはあらざるなり。偖(さて)鬼といふ物の形、種々にて一様ならず。牛頭、馬頭の形なるも、天狗の形なるもあり。立山に住むと云ふ鬼は知らざれども、山々また空中にても見たる事度々あり」。 ○問ふて云はく、「赤坂辺りの酒屋にて、半切桶を鞍馬山の大餅搗きに借られたる由を聞きたり。此の事虚実いかが」。寅吉云はく、「其は山々の神仙界、天狗界ともに、餅つく事も、酒を造る事も、現世の如くする事なれば、此の事一向に虚事とは云ひ難く、人間の諸道具をかり遣ふといふ事も、時々彼の界(さかい)にて有る事なり」。 四月十九日物語。 製薬の法は、三十味ばかり有り。是れにて足るとぞ。胡羅服(にんじん)の作り方は、まづネンジンの種を瘦地の水気少なき所に植ゑれば、いぢけて小さく生える。根も小さし。然れど小さき形に実はなる。其を取りて、翌年に蕃椒(とうがらし)の粉を、干鰯(ほしか)の粉に合せて種にまぶし、深さ七寸計りの筥に、砂を幾度も洗ひて土気を去り、きらずと合せて筥に入れて、其れに右の種を植ゑて日向に出せば、漸々にして生える。其の時日かげに置きてそだつ。太り過ぎれば、根に蕃椒の粉をふりかけて、水気をへらす。然すれば茎、葉も根も痩せて育つ。心の立つ時は、つめざるなり。此のネンジンは、大人参よりも功勝れたり。 ○三つ葉芹の根を用ふ作り方。右の如く植ゑて日にあてゝ育つるなり。しつの薬に、此の粉と硫黄と煮て付け用ふるなり。(小豆の粉) ○烏瓜の作り方右に同じ。 ○目薬、やけど、淋病、せうかち(消渇) ○きちがひ茄子の作り方、右に同じ。根を用ふとぞ。柿汁に漬けて用ふ。又粉にして用ふ。金瘡(きんそう)、腫物また刀、針の先に付ければ痛まず。 ○大黄の作り方右に同じ。何にも用ふ。 ○馬糞石(ばふんせき)とれいしの実と皮と粉にして(馬ふむ石計りも)、ひまし油にてねり、土に久しくいけて、瘡の薬に付け用ふ妙薬なり。 ○鯉、鮒を清水に養ひて、よく泥を吐かせ、びいどろの器に入れて、よく口をして、廻りに紙を張り、しつくひにて塗り、土中に埋めて十年ばかり置きて、取出し真綿に包み、日蔭に干して粉になし、血の道の薬となる。目薬にも用ふ。末(こな)にして付ける。 ○鮑(あわび)の背に付きたる ○蜥蜴(とかげ)を干して朝鮮朝顔に交へ、粉にして飯にてねり、腐り薬に用ふ。 又蜥蜴を少しばかり、吐き薬に用ふことあり。此は毒を呑み、又食滞したる時なり。 ○松脂を筥に入れても、只にても土に埋める。 ○これは腫物の薬に粉にして付ける。 ○脈を診する事なしといふ。 ○痣(あざ)、たむしの薬は、朝鮮朝顔の末(こな)を糠の油にて、とき付ければ忽ちに癒る。 ○師説に、人は凡て吾より古をなす心に成りて、細工なり何なりとも考へて、作り出だすべし。何某はかゝる事を得たり。其は彼の人ぎりの事なりと思ふは宜しからず。我も工夫して其の通りを為むとすれば、出来ぬ事なし。 ○忍術法は「浅間道中物語」赤裸なる、女人の像の髪をかぶり、股をひらきて、陰 門を出し、中腰にて□骨の所に手をあてゝ立ちたる像を椿の木にて刻み、此を本尊として、其の祭り方は、右像を糞壺に逆さまに数日つけて取出し、骸骨に女の月水を入れて、其を手にて頻りにぬりて、ウンタラタサフランと唱へて祈る。忍術のみならず、種々の邪術出来ると云ふ。 ○蛇の腹を桑枝にて、さか様に撫づれば足を出す。 ○風鳥は足なくても、尾をまきてとまる胸にて、土にすり居て虫を拾ひ食ふものなり。 ○杉の葉ぞめは緑礬にてにてかへす。 ○感通台と云ふもの有り。此は碁盤の如く、堅き木にて筥を作り、足は碁盤の足の如く、四つにて(※)びいどろの所に水油を入れたり。さて筥の中に、小さき琴あり。筥の一方に(肱)鉄ありて、右手にて其を廻せば、中なる琴鳴る。 琴の製法ならし方は云々 ※  感通台の図 (引用者注:図なし) さて松、杉、柏、楠、橿、槻(つき)の木などの類ひの老木の、我が彼の台に上りて座したる丈(たけ)の所より、鉄の鎖を引きて左手にて持ち、右手にて彼のねぢを廻しつゝ、目をとぢて考ふべき筋を考へ、祈るべき筋を祈り念じて居る。著(き)ものなど筥より下に付けては悪し。又ねぢを人に廻させては悪し。師の此の事をせられし時、吾「そのねぢを廻すべきか」と云ひしかば、「人が廻しては益なし」と云はれたり。世の諺に逆様になりて考へても知れぬ、など云ふこと有り。「此は昔ありし事にて、神世に難儀を考ふるには、左手のみを地につきて、逆様に成りて考へたる事ありしが、其は容易に成りがたき業ゆゑに、其の理を以て作れる器なり」と、師説なり。また師言に、「凡て世の諺に云ふ事は、多くもと有りし事なり。然れば其の諺より思ひおこして、古のわざを考ふれば、遂には知らるゝ物なり」と云はれき。 ○玉の作り方は、まづ寒水石(かんすいせき)の透きとほる計りよき所を択びて、極々細末となしたるを、なほ細かにえらぶには、ふるひにては猶粗し。故にもみ革の袋に納れ、其の袋をまたなめし革の袋に入れて、叩く時は、細末の粉、もみ革の袋をとほりて、なめし革の袋に溜まる。これ極末なり。此の末に朱、紺青、緑青、何によらず、色々の岩絵具の、革袋に入れてふるひ出したる極末を、色よきほどに交へて、麩糊(ふのり)にてねり、思ふまにまに形を作りて、丸玉などは轆轤(ろくろ)の先へ松脂を付けて形を丸く直し、磨く仕方は木に玉ほどの穴を掘りてさしこみ、たわしの様なる物に、何か白き粉を付けて磨くなり。(ルリ色には、袂くその如きものを入れる。) ○麩糊の製は、生麩に胡麻油を二三度引きて、日に干したつればもちの如くなる。これにてねるなり。 ○薙刀(なぎなた)は大抵此方の形なるが、長さは、柄は細く、鍔はチヤンチヤンと鳴る如く付ける。柄の尻は、子供のおしやぶりと云ふ物の如き玉を付けて、其の玉を右手の掌にあてゝ廻る様に仕掛けたり。手法四十八手あり。切りどめと云ふ法を手練すれば、自由に遣へる物なり。其の法は云々、 ○佐備剣の法(また三備剣ともいふ。)其の形は(※)此くの如くにて少か反(そり)あり。裡に透き取りて、へこみあり。此は突き通して切る物にて、此をまた矛とも云ふなり。先づ遣ひ方は云々、 ※ ○鎧、甲の製法「楯の法」 〔此処一行欠〕 ○国開きの祭は、神壇を四段に構へ、例の如く左右に竹を立て、しめを引き、根こぢの榊にゆふを付けたるを、真中に立て、師は例の装束にて、供物を調へ、第一段に幣三本、第二段に五本、第三段に三本、図の如く大小に作りて立てる。これ神のより給ふ御霊代(みたましろ)なり。  さて神おろしすみて、第四段に供物をそなへ、畢りて祈願をなし、傍らに退き管座に坐せば、図の如く白と赤との、雞の装束したる、両人出でて神前に一揖(いちゆう)し、左右に分かりて、羽ばたき雞声をなし、雞の蹴り相ひをなす。やゝしばし蹴り相ひたる程に、図の如く装束したる、(眉白く鼻高く、髪をたれ、太刀を はき、矛をもち、はちまきあり。括(くく)り袴、赤衣、履をはく。)蹴り相ふ中に入れば、左右に分かる。其の時しばらく矛をまはし舞ひて傍らに立居れば、次々に神楽舞十二三番あり。神楽畢りて、後に猿田彦入り、次に雞人時を造る声を為して入る。これ畢りなり。 ○天神待ちとて、手跡を能く書かむと為るには、月毎の廿四日に天神に供物、御酒をそなへ、夜になりて神前に机を直し、一心に天神手を上げて給へと祈りつゝ手習ふべし。一心通れば感応ありて、束帯白髪の神の、眷属多く連れたるが、机前に現はれ給ひ、両三字の筆法を教へらる。夫れより抜群の手跡と成ると云ふ。 ○書法 鉄筆、長筆を用ふ。実に書き悪(にく)きものなり。体を板ばさみにしてきめる。 ○飛白の書法は、刷毛にて四十七字を書きて与ふ。これ仮字音の字なり。我も習ひたれど、ただ十二字ならで覚え居らず。 ○鉄炮の打ちかた弓の射かた、〔二行欠〕 ○飢饉に地主祭とて、蟇(がま)を祭るべしとぞ。凡て田畠の作物あしきを、此の祭をする物とぞ。地主は蟇なりと云ふ。 ○目の療治〔以下三行欠〕 ○草鞋をうら返しに履きて行ふ法あり。 ○大勢と共に小石宮などに入る事あり。 ○師説に神世に、モヽと云へるは梅の事なり。梅より李(すもも)が分かり、李より桃がわかれたり。梅の枝の、これがほしいと思ふ枝を、切り取りて魔除け になる。一心をこむれば人の首も切れる。 ○かやつり草をりもの〔二行欠〕 ○蟇目(ひきめ)して神を招き奉る法。弓をさかさに引く。 ○神楽殿は十二軒一町四方に作る。 ○仏像の白(びゃく)□(毫(ごう))に赤猫の血を塗る。 ○身延の奥院は阿弥陀なり。(道雄云□□□□に、身延の阿弥陀は、後ろ向きなりと云へり。) ○阿部郡□利介咄し、荏原郡エハラの郷の者なり。(西方村の者なり。) ○竜爪山(りゅうそうざん)に、竜爪(蔵)権現といふ神あり。此は元禄以前は小社にて有りけるが、(「三月十七日に鉄炮祭といふあり、五百挺も集まる、虚空(そら)を見て放す」) 元禄年中に、大いに荒びて、御林なる故に大社となる。神主四人あり、滝大和、滝摂津、望月何某、滝紀伊守といふ。此の山奥にてはやしを聞く。(笛、太鼓、鉦、 三味線、鈴)此の山の続き脇に、黒川滝の山にて、(険山なり)鹿をうち損なふ。治郎八と共なり。此の時軍配団扇の紋付きたる大鹿を打ち損なふ。後に四寸角の柱の、三丈計り上に御幣の在るを見る。是れより治郎八猟をやめたりとぞ。(治 郎八は、五十余の男なり。) ○此の山より七八里奥に、千丈ガ嶽に宿りて、二車程の大屎を見る。篶竹(く ろだけ)を立てたり。足あと二尺余り有り。源右衛門といふ者と共に見る。臭み草木の蒸したる匂ひなり。 ○千丈ガ嶽の脇にて、天狗の林の梢にて五六人喧嘩したるを聞けり。毛を拾へり。白赤く太く柔らかなり。夥しく落ちてありけり。木の枝わりわり落ちたり。 ○竜爪山にて、木くもりて日見えず、託して帰る。後に源右衛門といふ者、其所へ行きて、曇りへ鉄炮を打ちかけ、先をちぎり採られたり。 ○同所の杉門前にて一丈余りの人に逢ふ。 ○江尻の町近き小柴(おしば)の森と云ふ所の、木の上に立ちて、手火を灯したる人を見る。身の丈七尺計りあり。顔は見ず。手火の長さ八尺ばかりあり。逆手に持ちたり。 ○駿府材木町の伊三郎と云ふ者、阿部(安倍)川にて鮎を釣りたるを、総髪の人に十六疋貸す。然るに其の人、其の夜の内に、荒川の鮎を持ち来て帰す。一時の間あり。 ○三枚がたうちと云ふは、肩骨を左右どちらにても□□□□土佐にてセリワキと云ふ。此は肩を打つ事なり。何にても獣此所を打たれては死す。 ○山犬と狼との別(山犬は水かきなし。狼は水かきあり強し。) ○雞の塒(ねぐら)に、蛇付きて玉子を取るに、樒(しきみ)を玉子と共に呑ますれば、死するなり。 ○雞に鼬つきて、玉子を取るに、瓢を釣り置けば来たらず。小児に千なり瓢をさげさすれば、怪我せず。口穴を明けてはきかず。 ○昆布を人形に切り、名を書きて井に入るれば、人影出る。 ○昆布を人形に切りて、名、年を書き、針を指して座に敷けば、骨を病むなり。 ○蟇、蛭(ひる)、数の子、 ○瘧(おこり)に常山(じょうざん)、檳榔(びんろう)、烏梅(うばい)を入れ、夜露にあてゝ、 ○疫神を隣へ投げる。 ○鳥の手足と成る。 ○猫の祟り。 ○鼹鼠(もぐらもち)の生血、疱瘡の山をあげる。 ○葡萄は水を見ればよくそだち、実も多くなる。藤、柳なども水を見ればそだ つ物なり。 ○藤の芽また実を食ひて、水を飲み水を見れば吐く。 ○松の苔を餅に為たるに、米粉を少し入れる。 ○杉の葉ぞめは、杉の葉を煎じつめて染め明礬にてかへす。 ○ホロの事、 ○阿部(安倍)郡下村の山に、福成大明神あり。此所にて時々楽を聞く。又こゝ にて太鼓を拾へる者あり。三輪郷なり。 ○粥占は荏原郡三穂社に、正月十五日に有り。益津(ましづ)郡ナベの社にも、 正月十三日にあり。当時当目の虚空蔵といふ。 ○阿部(安倍)郡行翁山に岩屋あり。「芸園日抄に天狗の事あり」 ○深山に入りて山神に山を借りる事 又しめにても、 ○天真院殿は紀州御さとなり。ヤンチヤン女これに勤むとぞ。 ○山人の褌のこと、 ○相模の大山不動前の、上総屋と云ふが女房、今より二十年計り以前に、水中 に五七年住みて帰れり。物語り長し。 ○近江国日野さらしや久二郎、 ○費長房(ひちょうぼう)がこと神仙通鑑また増補夷堅志(いけんし)廿七巻に見ゆ。 ○なわを遣ふこと、 ○信濃国水内(みのち)郡南山中聖山(ひじりやま)聖新田と号す。古代より聖権現の宮あり。 ○松平甲斐守殿家来の女六歳の時より行き、十四歳にて帰る。松岡清助親類を髪を生やし○木ヲレ○清助門人何某へ片付く後に祈祷きかず○上総にも女にて 連れられたるあり。 ○細川長門守殿内岸小平治七十三、元は在所詰なり、夫婦とも長楽寺知人なり。 ○大聖寺(だいしょうじ)の国者(くにもの)に金玉の事いへる。 ○御花御用の隠居、長者町一町目岸本へ行きたるわけ、 ○上野町看板かき、 ○井口の小僧ことし廿歳が神かくしになる。寅と兄弟分、 ○二ふしの竹に含める声の色八千々を伝ふ。山人の笛□やしろ、 ○木の葉、笹の葉を塩に漬けて織る。榎の葉がいつち宜し。 ○カヤツリ草の織物、縫ひかた、鼻緒の如し。 ○矢花のとらと云ふもの、狸を退治す。深屋のわきなり。 ○両神主大隅河内、是は追分の諏訪の神主なり。 ○クツカケ(沓掛)八幡神主堀籠権正、 ○宝性寺真言クツカケ別当、 ○小室の岩屋より千尺滝(せんがたき)の岩屋へ異人、 ○治郎吉あとつぎ、佐久郡今井より出ばり、治介といふ。 ○筑波郡狢打村名主に時をうつかめあり。 時の果物 鉄棒一本 かなとこ一丁 こんぶ 鉄槌一丁 やすり あさ 石台一つ こうばし もみ切三尺斗(ばかり) 焼小手一丁 ほうせう はさみ一 にしの内 たちほう丁一 たがね(ヌク料) ○鹿鳥食物を運ぶ。稲をこきて持ち来たる。毛色金色に白し。 ○鹿が川うその如く魚をとる。 ○雉の腸を塩に漬けて、ビイドロ玉に入れて、鏡をいくつも建てゝ筥に入れ光らす。穴一つあり。 ○月夜木は十町ほども見ゆる物なり。 ○神国の人を見知らぬ犬ならば、この日本に居るはづはなし。これは犬除けなり。 ○馬頭の骸骨の目に豆をうゑ、其の豆をとりて焼けば、人々馬の顔に見ゆる。 ○はく虫にて骸骨をかき、た□□「たわら、たにし、たわし」を三つ付けて、闇き隅に置けば、髑髏に見ゆる。 ○莨(おめきぐさ)に狼の屎と、いちぢくの葉と、かまゑびの葉と合せて字を書く。 ○思ふ事を夢に見せる法は、著物(きもの)を逆に引き返し著(き)て念じて寝るなり。 ○寒中の蚯蚓(みみず)を干して、灯火にともせば、人の頭長く見ゆる。 ○産の穢血を小撚(こより)によりて紙燭として、馬の草鞋を紙に包み、骸骨に見ゆる。 ○声無くて人を召び出す法は、蟇の背を割りて墨を入れ、四辻に埋め置きて、日を経て取出し、其の墨にて呼び出さむと思ふ人の名を書きて張り置けば、う かうかと出づるなり。 〔此処原本二頁空白〕 ○風神、幣切りやう伝へ、東方に向かひ気を呑み、折りかたの時は、別して息つかずに、風神の御名を唱へ、折り畢へて其の息を吹きかくべし。尤も人の見ざる様にすべし。火神は御形に火の形あり。金神、水神、御形細く末大きく、土神、ますます細く、末ますます大きなり。旱には五柱の神、並びに竜神、雷神を祈り、水を備へ、其の水をまき祈るべし。  右辰年十二月廿七日伝受 ○雨乞ひの歌 天の川苗代水にせき下せ、世に水分(みくまり)の神ならば神古の人も人なり我も人、我が祈る雨も降らせ給ひね天津神(あまつかみ)国津御神(くにつみかみ)のもれ落ちず、聞こし給はね雨の祈りをこの見ゆる雲ほびこりてとの曇り、雨も降らぬか心たらひに天津水仰ぎてぞ待つ神の道、世の人に知れと祈る心に神の道思ふ心のやるせなく、しひてぞ祈る雨を賜はね天津水あふぎて祈る玉くしげ、二つなく神を仰ぐ心に 平田大角 篤胤 越谷降臨の記 三月廿二日寅吉事、暮六ッ時ころより、奥の間の床の前にふし候ひて、何か少しづつもの申すゆゑに、「何事か」と問へば、「先日より痳疾の様子にて困り候」と申す。今日は七ッ半時ころ、「甘茶を給ひたし」とて煎じさせ、沢山に飲みたれば、それゆゑ心もち悪しく成り候にやと心得て、いつもの通り菰(こも)しき、「寅吉々々」と起して菰の上へつれ行きて、少し休ませ置き候へば、又何か申すゆゑ折瀬、おかね、善次郎共に心身を清め、そばへ行き伺ひ居り候に、暫くの間は口の内にて、ひくゝ物申して分かり兼ねたるが、段々に声高くなり、夫れよりおゆう、篤利も身を清め、側へ参り居り候所、「これほどに神の道を弘めやうと思ふて、其の為に行をなし、其の行に疲れたる所へ付け込み、悩ませると云ふは、ふとどきなやつ」と仰せられ、大きに御立腹の御様子にて、「たとへ大勢にて引込み候とも、中々引込ませぬふとどきなやつ」と、押返し押返し御叱り遊ばされ、「神の道を弘めずに置くべきや。久伊豆様もこゝに御出でなさる」と、いく度も仰せられ(久伊豆様と申すは、越谷宿の産土神におはしまし候)益々御立腹ゆゑ、皆々心付き、是は寅吉をなやませる枉神(まがかみ)の来たり候ゆゑと思ひ、折瀬申すやう、「恐れ多く候へども、御伺ひ申したき事御座候」と申し候へば、「誰なるや」と御尋ね遊ばさる。「平田大角の妻に御座候。先ほどより殊の外御立腹遊ばされ候は、如何の御事に御座候や」と申し候へば、「枉神の来たれること、一人二人ならば、いづれとも成れども、百人ほども是れへ参りて、寅吉を悩ませる。既に大角にも、久しきあとに疫病をやませたる、不届きなやつ」と仰せられ候。「然れば寅吉の苦をのかせますには、如何いたし候が宜敷き」と伺ひ候へば、「夫は此方よきやうに致すから、かまはぬがよい」と仰せあり。又伺ひ候には、「あなた様は寅吉の先生様に入らせ候や」と申し上げ候へば、「あいあい」と御答遊ばしたるに、皆恐れ入り頭上がり候者一人も無く、有り難く存じ奉り候ひて、信心いたし居り候へば、「久伊豆様はもはや御帰りなされまし」と仰せられ、夫れより久伊豆様は御帰りの御様子と存じ皆々畏まり居り、又少し過ぎて、「さあ枉神ども帰れ帰れ」と仰せられ候へば、皆帰り候様子、後に枉神ひとり残り候にや、「われはふとどきなやつ。其の分に指し置きがたく、此方の法通りに行ふべし」と、御意遊ばされ、枉神立たむと為るに、「まてまて」と三声御かけ遊ばされ、「誠にふとどきなやつぞ。明日八ッ時迄に浅間山へ出づべし。法通りに行ふ」と仰せられ、御声高く甚(いと)御立腹の御様子、畏き事に候へども、御姿を拝し候心ちにて、皆ぞつと致し身の毛竪ち、有りがたく恐ろしく、覚え候。少しすぎ折瀬「御願ひ申したき事御座候」と申す。「何なり」と仰せらる。「是れに居り候母久しく病気にて困り申し候。いつごろ治り候や、御伺ひ申し上げたく」と申し候へば、「暫くまて」と仰せられ、「一寸いつてこい」と、御使ひを御出し遊ばされ、少し過ぎて使ひの者帰り候様子にて、「此の病気むづかしく、秋にもなつたならば、よからうが長い」と仰せられ候。「大角が事大恩を受け候者ゆゑ、少しも早く全快御願ひ申し上ぐる」と申し候へば、「随分よくして遣はす」と仰せられ、「大角も神の道を弘めたく思ひ居るところ、とかく枉神大勢じやまを致す。二三日あんばいがわるく、臥せる程でもないが、ずいぶん側よりも気を付けるがよい」と仰せられ、誠に有り難き御詞に恐れ入り奉り候。「寅吉は此の節何事もないか」と仰せられたるに、「先日より痳病にてこまり申し候。子供ゆゑ今日に成りて甘茶がよいと申すまゝ、早速煎じ飲ませ候」と申す。「それには一日に麦六合程食べさせるがよい。併し寅吉は麦が嫌ひだが、むりに給(た)べさせるがよい。麦は七合にてもよい。先頃より寅吉気をふさぎ居るは、まが神のわざ」と仰せられ、「随分気を付くべし。もう外に用事はなきや」と仰せらる。「長右衛門養子の事、如何いたし候はむ」と伺ひ候へば、「北の方よりの相談は宜敷くない。一二年待つべし。何れ東の方より他人が宣ひ」と仰せられ、「寅吉給(た)べもの書付くべし。麦・粟・稗・青物・川肴・葛砂糖(くずざとう)よろしい。寅吉が行もしてもしないでも宜いが、少しの訣にてさせるから、病気の内は蒲団を敷いても宜い。さらば立ちませう」と仰せられて、又御立ち帰り遊ばされ、「夫れに居るちいさいは何と云ふ」と御尋ね、「是れは善次郎と申します」と申す。「殊により煩ひ候間、めし一日に一杯ひかへ、夫れだけかるき物を遣はすが宜しい。奉公は冬に成りて遣はすがよい。其の内は親類へ遣はしたり、何かして置くがよい」。「本屋は如何に候はむ」と申し候へば、「随分さいさき宜き所へ遣はすべし。もうそれで何もよいか」と仰せられ候へども、指しあたり心付きもなく、皆々恐れ入り御伺ひも致さず候所、「もう立ちます。又いつもの通り、寅吉に酒を吹き飲ませよ」と仰せられ、神様は御帰り遊ばされ候。さてさて有り難き御事、御後にてはあれのこれのと思ひ出し、誠に御残り多く存じ奉り候御事に御座候」。〔此処原本一頁空白〕 慶長中大樹公御狩の時、鶴羽に在りし文字とて、怪我除けの由にて、  鹿島の神庫に、甕槌神(みかづちのかみ)の鬼頭を射貫きし跡とて、其の鬼頭に矢の通りしといふ、黒き春慶の如く塗りしほかい(外居・行器)の如き物の中に入れたるあり。其の蓋の所少しひびわれし所より透し見るに矢見ゆ。 高さ二尺斗  寿命を祈るに、宵の明星イハサクノ神と拝す。あけの明星ネサクノ神とも共に拝す。常に師の帯せる剣の身上に出でし剣の図なり 彼の界にて打つ鉄炮は、火焔硝用ひる事なし。風をこめて、打ちて音もせぬなり。その図  神仙界師の湯湧かす器     右羽扇、剣、バンクツ、シヨタンの四種、実には我が拝謁せる神仙の持ちたまへる物なるを、我は現に云ひがたき故ありて云はざりしなり。記者の誤りなり。天狗の障碍を為すに、避ける為に焼く薫方あり。薫陸(くんりく)、白旦(びゃくたん)、樒の葉、三味殊に忌み嫌ふなり。   右の木剣二振を常に所持すれば、災難等なし。又狐附き等は立ち所に落つ。此は岩間山の使者等の、人間(じんかん)に出でて加持行に験(しるし)ある故に、思ひ付きて神仙の花押を書き加へたる物なり。寅吉の書きし符字、自ら心用ひて刻しめたる   右の札は、鹿島神庫に有る所の板木を、師の借り来たりて岩間山にて摺れるなり。百枚ばかりも下山の時持ち下りしに、残り少なくなりし故に、翻刻せむ事を思ふと云へば、木を与へしかば、自ら彫刻せり。此の札の名は矢大臣とぞ云へる。今思へば鹿島の事ぶれの配り札なるを、岩間の使者の中に、本事ぶれなりし者の化(うつ)れるが有りて、其の板木を、神庫のを借り来たれる由いへる故に、実と思ひしなり。実は我が過ちなり。

|

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)