○予寅吉に始めて逢ひける時、その脈を診、また腹をも察(み)たりけるに、何やらむ懐に紐の附きたる物あるを、大切にする状(さま)なり。守袋なるべく思ひてありけるに、その後も折々懐の透き間よりその紐の見ゆるが、或るとき取り落したるを見れば、黒き木綿のさい手を畳みたる物の如し。「そは何ぞ。いとも大切なる物と見ゆるは」と云へば、寅吉云はく、「こは古呂明の頭巾なるが、下山の時にこを授けて、『汝しばらく人間(じんかん)に出づる故に、我が多年冠れる頭巾を与ふ、寒風の節こを冠れば、邪気に当る事なからむ』と、授けられたる故に、今日まで大切に肌を放つことなかりしなり」とて取出でたるを見れば、俗に山岡頭巾といふ物にて、いと古び油つきて見ゆる故に、「髪に油を付けて結はざる人の頭巾に、油の附きたること合点ゆかず。

さてまた「これと異なる頭巾はなきか」と問へば、寅吉云はく、「こは髪の油に非ず。総身の精気の上りて凝(こ)りしみたるなり。凡て精気は滝にうたるれば、一旦は下がれども、下がり切(つめ)てはまた上り、上りてはまた下がるなり。上達の人ほど、上る精気強し。それ故にこの頭巾は我等ごとき未練の者の、邪気除(よ)けともなるなり。さてまた水行の時は、必ず手巾か何ぞ頭の真中に当て冠らでは、寒気を引き込むものなり。さて外にこの世に見ざる頭巾は、寒気の時冠る芒(すすき)の穂にて作れる、図の如き頭巾あり」(引用者注:岩波文庫本には頭巾の図なし)。

○問ふて云はく、「杖は神世より由ある物にて、神にも奉り、古き神楽の歌にも、『この杖は我がには非ず山人の、千歳を祈り切れる御杖ぞ』ともありて、 山人も杖をば止事(やごと)なき物にして、祝言(のりとごと)しつゝ切るにやと思ふを、いかに杖は用ひざるか」。寅吉云はく、「杖は朴の木にて、棒の如く太く作る。竹の杖もあり。然れど杖を力にして歩行すると云ふ事には非ず。さて杖を切るに祝言あるかそは知らず」。

○問ふて云はく、「山人たち螺貝(ほらがい)を吹く事はなきか」。寅吉云はく、「彼方にては用ふる事なし。然れど山伏の貝を吹く事は、魑魅、妖魔を除(さ)るわざにて、上代よりの習ひなりと云ふ事は聞きたり」。

○問ふて云はく、「男子の霊(たま)の行方(ゆくえ)は、古今の事実に種々見えて、考へ得らるゝ事多かれども、女子の霊の行方は、古今の事実に然(さ)しも広く考へ得らるゝ計りは聞こえず。こは師説に聞きたる事なきか」。寅吉云はく、「女の霊の行方のこと、聞きたる説(こと)はなけれど、一旦男に生まれて神になると云ふ事を聞きたり。これに依りて思ふに女はもと、男の愚痴心の分かりて成れるにて、死してはその魂混じて、愚痴なる男と生まれ、また女とも生まれ、さてこの世の修行によりて、男神となる故に、女の霊の行方の事の、然しも聞こえず、詳らかならぬ事かと思はるゝなり」。

○問ふて云はく、「毎年の十月には、出雲の大社へ、大小の神祇悉く集まり給ふと云ふことあり。彼の境にても云ふ説なるか」。寅吉云はく、「此方にては、十月朔日に、神々大社へ立ち給ふと云へども、彼の境にては九月晦日に立ち給ひて、十一月の朔日に帰り給ふと云ふことにて、毎(つね)の如く両度の祭あり。さて大社へ集まり給ふことは、大社の神は神の司なる故に、氏神は氏子等の当年中の善悪を申し、来年中の事を定め、家内に祭る神等もその事にて集まり給ふと云ふことなれど、神の御上の事なれば委しくは知れず。大かた神界の事の山人界より知られざる事、人間界より山人界の知られざるが如し」。

○問ふて云はく、「その祭り方は何さまにして祭る事ぞ」。寅吉云はく、「清き所の四隅に垂(しで)を付けたる竹をたて、しめを引き延(は)へ、真中に常の如く切れる幣(ぬさ)を立て、神体をよせ、大なる榊に垂と麻とを付け、種々の物を供へて祭るなり」。

○問ふて云はく、「しめの形は此方の如く、七五三になふ事なるか」。寅吉云はく、「然らず。刈り稲を籾の付きたるまゝ、図の如くなひ、垂を付けて引張る事なり。神事すみて後に、その籾を米にして食ふなり」(引用者注:岩波文庫本には、しめの形の図なし)。

○問ふて云はく、「榊は江戸の花屋にいはゆる榊なるか。真賢木(まさかき)なるか。櫁(しきみ)の木には非ざるか。また榊には垂のみ付けるか」。寅吉云はく、「榊とは云へども、今いふ榊に限らず。櫁にても、何にても、常葉木の枝の繁りて、真(心)の立ちたる腕の太さなるを採り来て、引裂きたる紙と麻とを付けるのみにて、余(ほか)に何も付ける事なく、左右左に、ゆさりゆさりと振りて、神前の真中に倒れざる様に、根じめを為て立て奉る事なり」。

○問ふて云はく、「供物の品々は何々ぞ。覚えたる物どもを語り聞かせよ」。寅吉云はく、「第一に水なり。その外海川山の物、菓子何によらず、食ふほどの物は用意次第に供ふ。総て食物に限らず、木の葉にても何にても、志をもて奉れば、神へはとどく物と聞きたり」。

○問ふて云はく、「その供物は何に盛り、何に置きて奉るぞ」。寅吉云はく、「供物は土器にのたき木の葉を敷きてもり、くろもじの木にて、図の如く作れる角盆、丸盆、また膳にもすゑて奉り、神の御座所へは杉の葉、また檜の葉などを敷き、のでむの箸を付けて奉る。偖またいつも神祭に、かの枕「貞治五年の年中行事歌合卅三番左神今食深けぬとて今ぞ手向くるいたまくら神もぬる夜の時や知るらむ」を神前に奉るは、いといと心得がたき事なり(神供はいつも、のでむの箸なり。正月は更なり)」(引用者注:岩波文庫本には、角盆、丸盆の図なし)。

○二月朔日初午(はつうま)の日に、「今日は山にても初午にて、賑やかなり」と云ふ故に、「その祭り状は、いかに」と問へば、寅吉云はく、「まづ二壇ばかりに神欅(かみだな)をかまへ、上壇に稲荷神(いなりのかみ)の神体に准(なぞら)へたる、髭なき若き人をすゑ、次壇には其の末社に准へたる人々、五六人を居(す)ゑ、常の神祭の如くして、農具をそなへ、師装束を着し、襷をかけ、親(みずか)ら供物を料理して供へ、豊年を祈り祭らるれば、神壇なる人々その供物を皆な食して、後に壇を下り、稲荷の神体と成れる人、指揮をなし末社に准へたる人々、供へたる農具をとりて、農人の年中に耕作する真似び、田をうなひ、種をおろし、植付け、草取り、刈蔵(かりおさ)め、稲をかつぎ、また馬につけて帰るまでの事を、真似びて仕舞ふなり」。

○問ふて云はく、「稲荷神の神体たる人、また末社に准へたる人々の装束は、いか様の着物を着るぞ」。寅吉云はく、「神体となる人は、髪を図の如く結びて、図の如き櫛、三枚、また笄(こうがい)をさし、緑にても白にても狩衣を着て、くゝり袴を着し、末社に准へたる人々は、白き浄衣を着て袴を着する也。(引用者注:文庫本に髪の図なし。)生霊祭の時は、髪をみづらに結ふなり」。

三枚さす 笄金なり

柊か黄楊(つげ)か 巴の紋あり

わからず

○問ふて云はく、「襷は何にてかくる事ぞ」。寅吉云はく、「正月の神祭には松葉襷とて、図の如く松葉をつぎ合せたるをかけ、其の外の神祭には、藤襷とて藤の蔓を用ひ、又楮(こうぞ)の皮、又麻などをも用ふるなり」。

○問ふて云はく、「師のみづから料理せらるゝは、いか様の物ぞ」。寅吉云はく、「自然薯蕷(じねんじょう)を、わさびおろしもて摺り、浅草海苔の上におき、その上に塩少し、山椒一粒を入れて、図の如く包み、わり菜にてしばり、また浅草海苔に摺薯(すりいも)をならし置き、塩と山椒の末(こな)とを振りかけ、心に干瓢を入れて海苔ずしの如く巻き、両端かけて割菜にてしばり、また柏の若葉に海苔をしき、海苔の上に摺薯を置き、塩を摘み入れて、割菜にて結び、また紫蘇の大葉を一夜塩水につけて、摺薯に紫蘇の実の塩に漬けたるを、さつと洗ひて交へたるを包み、右四品何れも油もて揚げ物にして奉る。「姫百合、躑躅(つつじ)花、さつき、桜花、梅花、山吹、桔梗、はつ茸、椎茸、竹の子、しほ焼きにしても」但し柏の葉、紫蘇の葉などに包む揚げ物は、初午の時の事には非(あら)ねど序(ついで)に申すなり。また肴をば能く身どり、ゆでて、水に入れ、能々揉み洗へば、粉糠の如くなる時に、布に包みて絞り、葛粉を入れて麻布に包み、塩ゆでにす。「よし子を竹の子の様に煮て食ふ」また白槿(むくげ)の花を取り、紙の間に挟みて蔭干しにして蓄へ置き、用ふ時、酢に漬けて、「すゝきの穂の盆」干瓢、椎茸、蓮、慈姑(くわい)などを、いと細かに切りたゝき、味噌のたり(れ)をもて煮て能く染めたる時に、絞り上げて、その醤油を水と合せて、糯米八合に餅米弐合ほど加へて飯にたき、煮上がりたる時に、かの干瓢、椎茸などを煮たるを入れて、たき上げ女竹を壱寸五分ほどに切りたる中に詰め、堅めて出したるに、一つ毎にかの酢につけたる槿の花を冠らせて供ふ。こを玉むすびといふ。一名を花鮨とも云ふ。花ともに食ふなり。さて赤飯、汁、またアリの酒をも土器に入れて奉るなり」。

○問ふて云はく、「油揚げをするのは何の油ぞ」。寅吉云はく、「松の実の油なり。こは南部の方にある由にて、松毬(まつかさ)は両手の拳を合せたる大きさなり。葉の細かなる松なりとぞ。用ある時は速やかに行きて採り来たり、実の堅き皮を去り、蒸して細かにはたき、太布の袋にもり、橿(かし)の木の厚板を図の如く削り、両方より鉄の輪を二つ嵌(は)めて打込み、垂らし取るなり。出でざれば幾度も蒸して、しむるなり。但しこは少しばかりの油をしめる仕方なり。多く醡*(しむ)るには常の榨(しめぎ)が宜しきなり。偖此の油をもて麩を作る事あり」(引用者注:醡*=酉+「窄」の下に「皿」の字が使ってあります)。

○問ふて云はく、「赤飯は糯米をただ炊きたるのか、餅米を蒸したるなるか。いか様の炊法ぞ」。寅吉云はく、「赤飯は糯米を常の赤小豆と炊き合せたるなり。炊きかたはまづ小豆を水にて煮たて、一吹きしたる時に頰打ちとて、水を「飯を盛る麻の木の器のこと」少し入れて静め、また煮立ちたる時に洗ひ米を入れて、水かげむを察し、土壺に入れて堅く焼けたる塩を崩さず、よき程に取り分きて釜の真中に入れ、蓋をして炊上げるなり。如其(か)くすれば至りて色よく炊上がる物なり。また八重生(やえなり)、小豆の飯をも炊くなり。さて赤小豆飯の時は決めて煮しめを菜とす。蓮根、胡蘿菔(にんじん)、椎茸、干瓢、山薯、慈姑(くわい)などなり。八重生飯には決めて赤小豆の味噌汁なり」。

○問ふて云はく、「赤小豆の味噌は、いかにして作るぞ。此方に用ふる味噌は無きか」。寅吉云はく、「味噌は此方のを取りて用ひもすれど、多くは赤小豆味噌を用ふ。その造りかたは、先づ米を硬く飯に炊きて干(ほ)し、火にかけて、ふくれる程に炒りて、沸湯に浸して能く水を去り、赤小豆を味噌の塩かげむに成るほど、始めより塩を入れ煮て、大概よく煮たる時におろし、冷して水を去り布袋に入れて絞り、さて摺鉢にて能く摺りて、かの干飯(ほしいい)の炒りて水に漬けたるを交へ、竹の筒に入れ風の入らざる様に口をして、三四十日も、なるゝまで釣り置きて用ふるなり。但し米を右の如くもすれど、糀にても宜しきなり。また糠味噌と云ふもあり。粉糠を炒りて塩湯を煮たて、□□りとかきて竹筒に詰めて釣り置くなり。総て豆の類ひは何にても、味噌に作る。また橡(とち)の実、栗の実も味噌になる。甘藷も味噌になりそうな物なり。凡てこの様な質の物は味噌になるなり」。

○神代に宇気母智神(うけもちのかみ)の御身より、蚕と桑の木と成りたる事を講じけるを聞きて、「山にて桑の木の芽の二寸ばかりに延びたる時、一切、桑の木をもて祭る神事あり。宇気母智神を祭るには非ざるか」と云ふ故に、その祭りざまを問ひしかば、寅吉云はく、「まづ神壇にも、桑の枝葉を敷き、葉を細かに刻みて飯に炊き交へ、汁も桑の芽を味噌に摺り交えて奉る。さて総じて神に奉る汁を盛るは土器に非ず。杉の木の一尺廻り計りにて、すぢよく生ひ立ちたるを、たけ三寸計りに切りて小口に大抵七寸廻り程の橿(かし)の木の短き棒をあて木槌にて打つ時は、杉の木の心其の棒の太さに抜くるを、抜き終へずして繕はず、図の如く其の儘に作り、もし透き間あれば紙を詰めて此れに汁を盛りて奉る。凡て神具に用ふる物は然しも手の掛かりたるを用ひず、この類ひに作りて掛け流しにするを善しとすと師の言なり。右の椀に汁を盛りて食ひたる事ありしに甚(いた)く食ひ悪(にく)き物なり」。

○問ふて云はく、「神降しの神楽は如何様にする事ぞ」。寅吉云はく、「神降しの神楽をする時は、まづ世間の小児を借り集めて浄衣を着せ、「○国開きの祭礼の舞」髪を唐子に結ひ、小竹をふさやかに束ねて持たしめ、「○磬声のこと○布袋に藁を入れてたゝく鳴ものゝこと」頭より水をあみ(浴)せ、山奥の広き平地に、図の如く竈戸を築き、釜を掛け、燃ゆる炎にて釜の隠るゝばかり大火を焚きて、湯をたぎらせ、種々神に供物を奉り、「○生きたる魚を供へる○供物を釜に入れて煮る」借りたる小児等にも種々の馳走をして機嫌よく心次第に遊ばしめ、湯の沸上がる状を見て、よせ奉れる神のきげむの善きか悪しきかを占ひ、「○どふしても神の願を聞き給ふ法あり。火をたきて色を見て吉凶を見てまた焼きて卜ふ○こての事」さて終りには釜の湯に、かの束ねたる小竹を浸して振り散らし、事終りて翌日に、借りたる子等をば親里へ送り帰す事なり。此を神楽と云ふ。此の神楽を行へば如何なる神と申せども、寄り給はずと云ふ事なし」。

○問ふて云はく、「碁、将棋、双六などの遊びはなきか。また若き山人などのする珍しき遊び事はなきか」。寅吉云はく、「碁をうつ事はたまたまあれど、将棋をさす事はなく、双六もなし。碁石をば木にても作る。さて戯れ遊びは種々あるが中に、土投げとて大勢東西に分かりて互ひに泥を丸めて山の如く積みおき、負けじ劣らじと打付け合ひ、顔も体も泥まみれに成りたる方を負けとするなり。また薪投げとて、杣人(そまびと)の山に切りおける薪を取りて互ひに投合ふ。上手同士なるは中にて木の小口と小口うち当りて落ちる。こも打しらまされて逃げたる方を負けとするなり。又球打ちと云ふ事あり。高き木の横に指したる枝に、一人を図の如く釣り置きて、長き紐に蹶(蹴)球の如き球を付けて持たしめ、その下に角力の土俵ほどなる輪をしるして、その内に大勢立居るを、木末より彼の球をさげて、下なる人の頭にあてむとす。当てられたる者を替へて釣る故に、下なる大勢の者ども当てられじと、丸の内を逃げまはるなり。その喧ぎの紛(まぎ)れに輪の外へ足を踏み出しもすれば、これも釣り上げらるゝ遊びなり」。

○往(いに)し卯の年に、己れ四十まり四つになりければ、俗に厄年と云ふ事を思ひて、「四十まり四つの齢を今年より、一とかぞへて万世を経む」と詠みて扇に書き付けたるが傍らに在りしを見て、「この歌の心をいかに」と問ふ故に云ひ聞かせければ、「山人の歳数を定むるもこの心ばへなり」といふ故に、その由を問ひしかば、寅吉云はく、「山人の歳を定むる事は、いかにして定むると云ふことは知らねども、まづ千歳とも万歳とも定めて、その数を百に割りて、その一を一歳と定めたる物なり。そは譬へば万歳の定めなれば百歳を一歳とす。我が師は六百歳を一歳とせらるれば、定命は六万歳と見えたり。右の如く定めてその一念を少しもたじろがさず、生涯善行をつみ、行を立てゝ、その願を通す事なり。さてその定めたる年数畢りては、身を隠して真の神となるとぞ。また人によりて、無歳とて年を定めず、世の有る限り活きむと定めたるもあり」。

○またこれより遥か後の事なるが、越谷なる或る男の、讃岐国象頭山(ぞうずさん) に参詣して帰るさに、我が許に立ちよりて、寅吉に「何にても金毘羅神の尊き物を書きて得させ給へ」と切に乞ひければ、この字を書きて、「こは金毘羅方 の山人の上もなく尊き物にする、彼の山の御神の文字なるが、足下の切に請ふ故に書きて参らするなり」と云ふを、予傍らより「こは何ちふ字にて、何に記しある字ぞ」と問ひしかば、寅吉云はく、「こは何と云ふ字か知らねども、時々象頭山より廻らす巻物の始めに、この字を光るばかり墨黒に記しあり。この字を見れば象頭山より廻れる巻物と知る事なり」。

○問ふて云はく、「その巻物は何の為に廻らす事ぞ。象頭山の神は凡ての山人の君とおはします由などに依る事か」。寅吉云はく、「君とおはし座(ま)す由には非ず。山人各々をりをり山を替へて住む事あり。そは我が師の本山は信濃浅間山なれど、常陸国なる筑波山、また岩間山にも住み、或は諸越(もろこし)その外の国々の山に住まるゝ事もあり。「杉山と云ふは大山にあり」すべての山人かくの如し。それ故に山々より互ひにこの人今はこの国に居ざるか、或は何れの国の山に住むと云ふ事を知らむが為に回す事なり。その回状浅間山に来たれる時、師の居らるれば、自らその実名と書判と歳数とを記して返さる。山々にて連名する事、皆なこれに同じ。さてまた師の許より回す巻物には、始めに かくの如き字を記さる。山々にてこれを見れば、即ち浅間山の巻物と知りて、各々連名して返すなり。山々より右の如くする故に、一年に二十度も来る事なり」。 かくの如き字を記さる。山々にてこれを見れば、即ち浅間山の巻物と知りて、各々連名して返すなり。山々より右の如くする故に、一年に二十度も来る事なり」。

○問ふて云はく、「その巻物に師の名のみを署(しる)して、属(つ)き従ふ人々の名をば記さざるか。師の歳数は、いくつと記されしぞ」。寅吉云はく、「何れの山にても、ただその頭領たる山人の実名、花押、歳数のみを署して、属き従ふ人々の名は署さず。師と古呂明の歳は、いつも七歳と記さる。彼の無歳なる人は名の下に無歳と記しあり。(但し無歳と記す人は、死解仙なるべし)」。

○問ふて云はく、「金毘羅様の御実名、いくつと記させ給へりしぞ」。寅吉云はく、「御名は何と云ふ字か知らざる字を二字書きてあり。御歳は八歳とありし様に覚えたり」。またこれより遥か後に、皆川氏より寅吉に云ひ遣はさるゝ事ありて、革文筥(かわふばこ)に入れて遣はせられしかば、その事を調べて参らする時に、文筥の紐を図の如く結びて首にかけ来たる。山より巻物を回らす筥の紐はかく結ぶ。山々にて各々結びかた異なり」(引用者注:文庫本には、図なし)。

○問ふて云はく、「汝の師、杉山々人の事の物語は汝に常に聞けど、その弟古呂明の事は、然(さ)しも物語なきは何(いか)なる故ぞ。もしくは師の分身なる故に、事のおぼろなるには非ざるか」。寅吉云はく、「古呂明といふ人は、至りて穏順なる人にて、常に師の業を補佐して、師の為す事、思ふ事を悟りて、師の許に居ては常に机によりて記録をなし、又は工物など何によらず種々の物をも作り、また国々山々に行きて事を弁ふるも、多くは師を労せず、師名(命)をも待たず、早く師の心を悟りて弁ぜらる。また我等如き輩の行の世話をもせらる。それ故に我等もし、徒(いたずら)をなし過失などあれば、この後はかゝる事をなせそ、師の叱り給ふぞとて密(ひそ)かに誨(おし)へらるゝ事もしばしばなり。然れど師をさし越して我々に事物を教ふる事なく、師の彼にこの事教へよと言はるれば教へらる。師は威稜厳にして、一度をしへられし事を忘るゝ時は叱らるゝ故に覚えて忘れず。古呂明の教へらるゝ事は、忘れたらむには、又教へられむと思ふ心ありて、忘るゝ事も多くあり。分身には非じと思ふ由は、面ざしも異にて師は四十余りと見ゆるに、古呂明は四十には足らじと見ゆ。殊に折々師と議論の合はざる事あり。又は諫言せらるゝ事も時々あり。そを師の用ひられざる時に、然もあらば我は今より御許には居らじとて、他へ避(さ)り行かれし事もありき。また或る時の事なるが、何やらむ師に代りて書き記せられたる物の事にて、兄弟互ひに争ひ募りて、古呂明みづからの書かれし数巻の書物を、皆焼き捨てゝ出で行かれし事もあり。然れどその時々しばし引き別れはすれど、互ひに情の通ふにや有らむ、また帰り来て異(かわ)りなく補佐して互ひに少(いささ)かも隔意ありげには見えず、誠に不測なる間なり。さてまた師の為むとする程の事を何によらず悟りて、古呂明の代り勤めらるゝ状と、その間の睦まじきに合せては、右の如き争ひもあるに就きて、又殊に意得(こころえ)がたき一事あり。そは或るとき師の何やらむ手を放ち難き事にかゝり居られし時、古呂明の代りて小便せられたる事あり。この一事今に心得がたし」。

○また或る時、門人どもの貧困なるが、二人三人うち寄りて互ひに歎息しつゝ、その事語り合ひけるを、寅吉傍らにつくづくと聞き居て、「人間と云ふ物は、 山にてもいふ如く、世間の事に苦労する事なく自分一己の事だにすれば済むと思へば、自在が成らず、長生きもならず、借金があるの、貸金があるのと云ふて、苦労をする。山人は長生きにて、自在もなり、借金、貸金などいふ様なる苦労はなしと思へば、世間の世話に鬧(さわ)がはしく、諸方を探り翔(かけ)り歩き行き、無為に居る事少なくて苦労なり。然れば何になりても苦労は遁れざる事と見えたり」と云ひし故に、一人が云ひけらくは、「山人は諸越(もろこし)

の仙と同じ趣物のと聞こゆれば、仙人と同じ様に安閑無為にして、神通自在をもて身の楽しみとして在るべき物と覚ゆるに、何とて然ばかり鬧(さわ)がはしく事多きぞ」。寅吉云はく、「山人といふ物は、神通自在にて山々に住する事は、諸越の仙人と同じ趣なれど、安閑無為には居らざる物なり。その訳は、まづ神の御上より申すべし。師言にすべて神といふ物は、既に神と崇められては、世の為(ため)、人の為となる事は、何事にても恵み賜はらでは、叶はざる由ある故に、千日祈りて験(しるし)なきは万日祈りて験あり、万日祈りて験なきは生涯も祈らむと云ふ様に祈願すれば、たとへ邪なる願ひにても、一旦は験を与へ給ふ。況(ま)して正道なる祈願は、能く信心を徹しだにすれば、叶はずと云ふ事なきものとぞ。然れど人間の願ふ事ども、道理に叶へる祈りと思へるも、神の方より見れば、多くは邪の願ひなる故に、後に我知らず、それ程の罰を受くる事なり。まして道理に違へる事と知りつゝ願ふ事は、遂に天道より永久の罰を降し給ふとぞ。

さて山々に神のおはし座さざる山はなく、また山人の居らざる山もなきが、その山によりて秋葉山、石(岩)間山などの如く、世間にても山人ある事を知りて、天狗と称し祈り崇むるは云ふに及ばず、山人ある事を知らず、ただその山に鎮座し給ふ神に祈りても、その山に住む山人、その祈願を遂げさする事なり。然るは我が師の本山は浅間山なれど、世間の人は、かつて師の名をだに知らざる故に、祈願ある時はただ浅間神社に祈る。然れどもその願ひをば師の聞き受けて、神に祈りて遂げさする類ひなり。それ故に象頭山の御神の如く時めき給ふ神の、鬧がはしく御座(おわ)します事申すも更なり。彼の山には山人天狗ことに多かれど、手の回らざる故に、諸国の山々より、山人天狗かはるがはる行きて山周りするなり。その上にも猶手回らず事多き時、また人間の祈願さまざまなる故に、その山々にて祈願を遂げしめ難き難事(なんじ)も多かり。然る折は他山の山人たちにこの祈願を遂げさせむ事は、如何にせば宜(よ)からむと探ぬるを、我が師にまれ誰にまれ、まづ聞き受けて自分に能はざる事は、また他の山人に付託する故に、難儀なる事は、先より先へ云ひ送りて、本(もと)の出所を失ふ事もあり。しか云ひ送る間にその事に得たるがあれば、次々に本へ送りて祈願を遂げさするとぞ。山々より互ひに巻物を廻らして、名を署(かか)しむる事もこの故にて、こは山々の山人今ごろ自分の山に在りや、他山にありやと云ふ事を改め置きて、某々得手なる事を付託し合はむが為なり。それ故にこの巻物には、他山にて称する名は署(しる)さず、実名を記す定まりなり。この故に山人の事多く鬧がはしき事云ふも更なり。一事につきて数百里を、数度空行往来する事もあり。常に何処より何(いか)なる事の付託あらむも知るべからねば、世にある程の事は、何によらず知り弁へて心にたもち、用ある時を待ちて在る故に、事を博く知りたるほど、処々よりの付託は多かれど、自然に位は高くなる。我が師は四千歳に近き人にて、知りたる事の多き故に、山人の多かる中にも多用に鬧がはしきなり。常に苦行するも、ますます霊妙自在を得て、人間の為(ため)をせむとてなり。然れば山人と云ふ物は人間よりは苦労多し。これをもて人間は楽な物ぞと常に羨まるゝなり」。

○問ふて云はく、「山周りと云へば各々その山々に行きて見周り守護する事かと思ふに、然も聞こえず。委しくその由を語り聞かせよ」。寅吉云はく、「山周りと云ふは、我が山にばかりは居ず、彼(あ)の山この山と、代る代る互ひに周り往きて持つ故に云ふ言なり。去年極月三日より、この正月三日まで寒三十日、師の象頭山に居られしも、山周りなり。彼の山は右に云ふごとく、事多きが上に、寒中は祈願の人多く、殊に諸願を果し給ふ時なれば、毎年寒中には諸国の山々より大勢の山人往き集まりて助けを為すなり。山人のみならず、鳥獣の化(うつ)れる天狗までも集まりて助けをいたす。金毘羅様は山人天狗すべての長の如く座しませば、然する定めなり。然れど他の山々と違ひ、毎年の寒中ばかりにて、常には山周りに行く人なし。また金毘羅様は他山の山人の如く、本山を出でて他山を周り給ふ事もなし。我が知りて師の周られたる山々は、象頭山、烏山、妙義山、筑波山、岩間山、大山などなり。大山に居られし時は常昭と称せられたり。そは大山の山人の長を常昭と云ひて僧形なるが、かつて人の通はざる杉山といふ深山に庵を結びて住み、他山の山周りに行かれしほど、師はその庵に住みてその名を称せられしなり。何れの山に行きても各々互ひに本よりの名は称せず、その山の山人の名を称する例なればなり。その後岩間山に住みては、杉山僧正と称せらる。杉山の称号は大山の杉山といふを用ひらる。僧正といふは岩間山の山人の名か、そは知らず。双岳と云ふ号(な)は唐土(もろこし)の山に住まれし時の名を用ひらるゝとぞ。

さてまた師の金毘羅様に往かるゝに就きて説あり。そは、まづ師の手に従ふ山人は、古呂明、左司馬をも入れて十一人有るが、師も共にかぞへて十二人のうち、毎年鬮(くじ)取りにて六人づつ金毘羅へ行くなり。然るに寒三十日は山人の大切なる行の時にて、一年の寒行を勤むれば位の進む事なるに、讃岐へ行きては、一年むだに成る故に誰しの人も、いやがりて替りを頼みなど為るを、師の鬮に当られたる時は、かつて替りを出ださるゝ事なく、古呂明、左司馬を連れて、外に三人と共に行かるゝなり。そは師も寒中の行は為らるれども、行の積みてある故に、下なる人の行をむだにせしめて、我が行をせむとは為られざるなり。師の鬮に当らざる時は、古呂明、左司馬など鬮に当りても替りを遣(や)りて行かず。そはこの二人は常に師の左右に居らでは弁じ難き事の多かればなり」。

○問ふて云はく、「前には師に随従の人は、古呂明と左司馬と二人なりといひ、常にもこの二人より外の人の事は云はざるに、師に従ふ山人は古呂明、左司馬をも入れて十一人ありと云ふ事心得がたし。古呂明、左司馬の外に九人の名は何と云ふぞ。常に師に付き従ひて在るか」。寅吉云はく、「その九人の人々は常に師に附きては居らず。各々某々に小さき山々を分け持ちて居り、神事その外に多人数なくて叶はざる時、または師の講釈の時、或は金毘羅立ちの鬮取りの時などのみ寄り集まるのみにて、常に逢はざる人々なる故に、名も知らず語り出づる程の事もなきなり」。

○問ふて云はく、「大山の常昭山人は、僧形なりと云ふこと心得がたし。その故は新宿なる藤屋荘兵衛が許へ来たりて逗留して、下総の三社(神号)を書きたりしは、黒髪長く生え下がりて山伏の如くなりしと云へり」。寅吉云はく、「そは右申す如く、他山より助けに行きたる人の、常昭と名乗れる時に行ひたるなるべし。真の常昭山人は正しく僧形なり。彼の三社の神号の手風も真の常昭に非ざれば、決はめて常昭名乗れる余人なり。彼の山人の書は我正しく覚えて見まがふ事なし。また真の常昭山人は、左様に軽々しく人間の家に逗留などする人には非ず」。

○問ふて云はく、「僧形と云へば常に剃髪して在るを云ふか」。寅吉云はく、「彼の界(さかい)にて僧形と云ふは、此方の僧の如く頭を奇麗に剃りて在ると云ふには非ず。頭の肌の見ゆるほどに剃りたるは嫌ひて、大かた一年に三度ばかり剃りて、栗のいがの如くなるを僧形と云ふ。それ故に剃りたてのうちは、引籠り居て髪の二分ばかりにも延びたる頃より出づるなり」。

○問ふて云はく、「これより□の方に当りて夜の国とて云々の国ありと云ふ。然る所に至れる事はなきか」。寅吉云はく、「そはホツクのヂウの国と云ふ国なるべし。夏の頃行きたり。日の大きさ拳ほどに見えて寒かりしかど、雪はなく薄闇く八分も欠けたる日蝕の時はかくもやと思はれ、日はちらちらと竪に動きつゝ西に没(い)ると見え、夜は甚だ長く覚えたれど、月の見えぬ頃なりし故、月の様子は知らず。地に幾筋も溝川を掘りて有りしなり。この国は日の見えざる時もある故に、水の光りを仮る為なりとぞ。五穀も相応に成る国と見えて、麦を刈りてありき。また稲も出来ると見えて藁の道間にありしをも見たり。木も草もあり。人の状は大かた痩枯れて、丈高く、頭小さく、鼻高く、口大きく、手足の母指二本づつありき。衣服は何やらむ心づかず。家はなく穴に住む趣に見えたり。然れど日久しくは居ず。これより女嶋へ渡りたる故に委しくは知らず」。

○問ふて云はく、「女嶋はこれより何れの方にある国にて、その国の有様はいかにありしぞ」。寅吉云はく、「女嶋は日本より海上四百里ばかり東方にあり。家は作らず。山の横腹に穴を掘り、入口を窄(せま)く中を広くしつらひ、入口の所を纔(わず)かに木を渡して昆布を葺きて雨を防ぐ。日本の女に替はる事なし。髪はくるくると巻きて束ねたり。衣物は海はばきの如き物の和(ゆる)やかなるが、海に有るを採りて筒袖の如く組み織りたるを着て、着物ながらに海に入りて魚をとり昆布を採りて食ふ。海より上りて身を振るへば、着物の水みな散り落つるなり。こは火には然しも傷まざる物なりといふ。この国の昆布は茎の太さ人の股ほどもあるべし。そを二つに裂けば中にぬらぬらとしたる水あるを採りて煎じつめて蕨餅の如くして食ふ事もあり。さて女ばかりの国故に、男を欲しがり、もし漂着する男あれば皆々打ち寄りて食ふよしなり。懐妊するには、笹葉を束ねたるを各々手に持ちて西の方に向かひ拝し、女同士互ひに夫婦の如く抱き逢ひて妊(はら)む由なり。但し大抵其の時は定まりありとぞ。この国に十日ばかりも隠れ居て様子を見たりしなり」。

○問ふて云はく、「この外に珍しき国に行きたる事はなきか」。寅吉云はく、「猶知らぬ方の国々へも多く行きたれど、見物とはなく、ただ師の用事を調へに行かるゝに附きて往きたるにて、其の国々に至りても人の住まざる野山、または海川などにて用を調へられたる事多き故に、その国の状までを知らざるが多く、今思へば夢を見し心地なる事多し。ただその中に珍しく思へる国あり。こには十日余りも居られし故に少しは覚えたり。男女ともに顔は然まで尋常の人に異(かわ)りなきが、言語は訣(わか)らねどキヤンキヤンといふて犬の声に似て、家ごとに犬を多く養ひ置きて常の食とし、服物には生きたる犬の腹を裂きて、その生皮を全剥(まるはぎ)に剥ぎて生なるに、その四足の所へ手足を入れて腹の裂きたる所を縫ひ合せて着ながらに干し、髪を被り居たり。国中の者その如くなる故に、犬の立ちて歩き行く様に見ゆ。白犬赤犬など各々多く養ひて、赤犬の皮きもの幾枚、白犬の皮きもの幾枚持ちたるなど様に、多く持ちたるを身上よしとす。その首領にも犬を貢物とす。首領とても犬の皮着物なり。また犬の大きさにて犬に非ず馬の様にも見ゆる獣を養ひ置きて、魚鳥などを取らしむ。この国の人、海に落ち入りても死する事無けれど、夫(生き)ながらに海中の物と変るとぞ。多く見たる国々の中に、この国ほど穢らはしく覚えたる国はなきなり。然れど国の名も知らず、こより何方にあたると云ふことをも弁へざれば、書き留むる事は用捨し給ふべし」。

○問ふて云はく、「師に伴はれて行きたる国々にて、象、虎、獅子などの類ひ、何ぞこの国になき獣を見たる事はなきか」。寅吉云はく、「象も虎も見たる事なし。獅子をば見たるが、此方にて画く如き物には非ず。*尨犬(むくいぬ)の大きなるが如きいときたなき物にて有りしなり。その国は天竺といふ国の近き所なる由なり」(*尨=原文には、けもの偏「犭」+「農」の字が用いてあります)。

○門人どもに、古史なる伊邪那美命(いざなみのみこと)の水の神に、瓢(ひさご)を持ちて火の神の荒(すさ)びを鎮めよと誨(おし)へ給へる段を説き聞かせ、因に 瓢の酒に功能ある由を説けるを寅吉も聞き居て、「宜(むべ)しこそ山にても瓠 (ひさご)に酒を入れ、また盃にも椀にも作る、猩々も瓠にて酒を呑むと見ゆ」と云ひし故に、傍らなる人うち笑ひ「猩々の酒を飲む事を見たる事ありしか」と問へば、寅吉云はく、「外国には非ず、この国の何処なるか知らねど、海に遠からぬ山の谷合に、猩々の甕なりとて石の穂に、譬へば禹余粮壺(うよりょうつぼ)の如く、自然に成りたる甕ありて、その中に自然の酒の、なみなみと沸き出てありしを見たり。人々も飲む故に、我も飲みたるに誠の酒よりは薄けれど、香りもあり酔ふ事も異なる事なかりき。甕に蓋をして瓠を盃の如く作り、糸尻に藤蔓を付けたるが蓋の上に添へてありしなり。猩々といふ物は能く人の真似をする物故に、人間の盃を真似たるなりと師は言はれたり。但しその酒は飲みたる所を去れば直に醒むるものなり。日本の内には違ひなけれど何国なりしか問はず。さて瓠といふ物は酒を入れて久しく置けど香りを損なはず。凡て薬を入れ置きてよき物なりとぞ。麝香(じゃこう)の類ひ香りの高き物、これに入るれば香りの散失せずと聞きたり。盃また椀などに作りては、中を漆にて塗る事なり」。

○問ふて云はく、「岩間山の天狗の事を、彼の辺の知りたる人々に尋ぬるに、いと旧くは五天狗と云ひしが、次々に祭り加へて十二天狗と称し、後に又長楽寺が加はりて、その首領と成れるより十三天狗と称する由なり。誠に然りや」。寅吉云はく、「旧き事は知らねども、彼の山の天狗を世に十三天狗と称すれど、十三人の山人あるに非ず。人の亡霊の成りたると、現身の成りたると、合せて四人ばかりに、鷲、鳶また獣などの化(うつ)りたるが多し。その内人形(ひとがた)なるは長楽寺ばかりなり。長楽寺が首領と成れる由は、十二天狗の徒が長楽寺を引入れて手下にせむと為たるが、長楽寺はその頃の岩間の別当の知りたる人にて、異なる霊威もありし故に、殊更に敬ひて第一と崇めしかば、長楽寺元より剛強なる人なれば、十二天狗をおし伏せて、その首領と成りたるとぞ。凡て人ならぬ物の化りたる天狗は、言語も通ひ自在の業は為れど、然すがに甚だ愚なる物故に、おし伏せられしなり。長楽寺は三十歳余りと見ゆる山伏姿の人なり。偖師は彼の山に居らるれば、長楽寺を始め何れもその命を聞く事なり」。

○問ふて云はく、「神前に時々の花を奉る事はなきか」。寅吉云はく、「時々の花をも、見事なるは活けて奉り、又いつも稲の苗を活けて奉る。穂のある時は猶更の事なり。もし稲苗の無き時は、神事のある前に早く種を植付けて、六七寸にも生え延びたるを、揃へ束ねて根を切り、青くふさやかなるを奉るなり。また新米なき時に新米に擬して奉る米あり。其の製法は右の如く植付けたる苗の青きを苞に作りて、其の中に米を入れて五七日も蒸しおけば、稲葉の色香のうつりて、新米の如くに成るを奉る。こは飯に炊きても新米のかほりする物なり」。

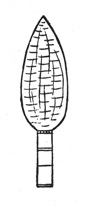

○或る日人々と種々の物語りの序に、中村乗高の集めたる奇談の書に、或る人の女の鉄を食ふ病を煩ひたる由を語りけるを聞きて、寅吉云はく、「鉄の出づる山に生ずる奇(あや)しき物あり。生(な)り始めは山蟻の大きさにて、虫といふべき状なるが、鉄ばかりを食ふ。始め小なる時は鉄砂を食ひ、大きく成るに従ひて釘、針、火箸何にても鉄物を食ひて育つ物なり。形は図の如く毛は針金の如し。師のこれを畜(やしな)ひ置きて試みられたるに、夥(おびただ)しく鉄を食ひ馬ほどに成りて身より自然に火出でて焼け死にたりとぞ。名は何と云ふか知らず。こを麒麟なりと云ふ人もあれど、いかがあらむ。さてまたこれにつきて思ひ出でたり。猿は年久しく立ちては、すさまじく大きく成りて立ちあるき、頭に長き髪を生じ、眼は殊の外に光り、自在の術を得て、さて数千年経ては身より自らに火を出して、今迄の体みな焼くるとぞ。然(さ)すればその体内より別に人と然しも異(かわ)りなく毛もなき体の出づるが、をりをりまた猿の身に成りて群猿と交はり居るなり。こは師のかゝる物の変化も見置けとて、焼けたる体内より、人形(ひとがた)して生まれ出でたるを見せられたり。こをもぬけといふとぞ」。

鉄を食ふ物の図 鉄を食ふ物の図

○問ふて云はく、「師の寝らるゝに、夜具をも着らるゝか。その儘に寝らるゝか」。寅吉云はく、「夜着も布団も枕も有りて、緩やかに十日も廿日も高鼾にて寝らるゝなり」。

○問ふて云はく、「夜着布団は何にて作るぞ。此方のと異(かわ)りはなきか」。寅吉云はく、「婆(ばあ)が懐(ふところ)の織物を二重にして、薄(すすき)の穂をこき、夥しく入れて緘付(とじつ)けたる夜着ふとむなり。形はさしも此方のに異りなし」。

○問ふて云はく、「枕は何をもて如何なる形に作りたる物ぞ。もし菰(こも)にて作れる枕はなきか」。寅吉云はく、「枕は麻の綴り枕にて、中に入れたる物は何やらむ、ガサガサと音して藁の様に思はれたり。頭の病を煩はざる藥になる物とぞ。菰ならむも知るべからず」。

○問ふて云はく、「婆(ばあ)が懐(ふところ)と云ふは何なる物ぞ」。寅吉云はく、「山にも野にもある藁草にて、茎葉をむしるに、乳の如き白汁の出づる草にて、小なる白花咲く。実は蕃椒(とうがらし)を四つばかり合せたるが如し。その実秋に成れば割れて、其の中より木綿の如き物出づるを婆がふところと云ふなり」。

○問ふて云はく、「婆が懐を如何にして服物になる如く為るぞ」。寅吉云はく、「大帛の糸の太きを、五六尺づつに切りて、竹に弓弦の如く張り、麻糸または木綿糸にても太く紾(よ)り合せ、糊をひきて婆が懐のよくうち揉(なら)したるを、したゝかに紾りつけ、干して此方の夏襦袢の如く、こよりにて作れる甚だ細かに図の如く組みたる物なり」

|

|

|

メリヤスの如く婆が懐にて亀甲に組みたり。まづ足を入れて手を入れ後は人にぬひ合さするなり

|

|

○問ふて云はく、「師の久しく持ち伝へて、大切に為らるゝ着物は何を以て、いか様に織り縫ひたる物ぞ。また名を何といふぞ」。寅吉云はく、「名は何と云ふか知らず。麻にも絹にも非ず。藤の木の皮に似たる何やらむ木の、譬へばアンペラの柔らかなるが如き、厚き単(ひとえ)を製して織りたる物にて、色は黄をおびて白し。織り目は筋違ひに見ゆ。背に縫ひ目なく一巾を折返して裁ち合せ、前を裁ちさき、かます縫ひに為て、図の如き襟をつけ、牡丹(ぼたん)にて合せ、広袖にて上には白き絹さなだの如き糸にて、図の如く縫ひ、下は黄と緑との太糸にてぬひ、其の末を垂らしたり。さて腰にあたる所の左右に図の如く尖り出でたる物あり。ひは身を放ち難き物を入れ置く所にて、こを袂といふ。服物の多かる中に別にこを大切にして、容易には着られず。こを着る時の帯は紫の丸ぐけを締めらる。着たる状図を見て知るべし」。

○問ふて云はく、「師は僧衣を着し、或ひは山伏姿など為らるゝ事はなきか」。寅吉云はく、「師も大山、岩間山などに居て、その山の事を為らるゝ時は、緋衣を着せらる。但し世間の衣は元よりひだをとりて仕立つれど、彼方のは着てひだをとる。地はモジ(綟)の様なる物なり。妙義山の山周りせられし時のみ、山伏の装束せられたり。装束は然(さ)しも異(かわ)りなきが、頭巾はこの世の山伏のよりは、したゝか大きなりき」。

○問ふて云はく、「師は座禅静坐などして、印を結び咒文を唱へらるゝ事などはなきか」。寅吉云はく、「座禅静坐などいふわざを殊に為らるゝ事はなけれど、重き考へなどのある時には、坐をくみて目を閉ぢナイの印を結び、何やらむ唱(とな)へ言(ごと)して考へらるゝ事はをりをりあり」。

○三月節句の日の前日に、「明日は山にても節句の祭あり」と云ふ故に、「その祭の有り状はいかに」と問ひしかば、寅吉云はく、「三月節句は、いざなぎいざなみ神の祭なり。神壇を例の如く構へて、二神の霊代(たましろ)の幣(ぬさ)をたて、種々の供物も例の如し。唯常の供物と異なるは、あさつきと片貝の酢味噌あへと、榊の葉に醴(あまざけ)を付けて奉るとなり」。

○問ふて云はく、「醴の造り方はいかに。榊の葉に付くるとは如何なる状につくるぞ。紙雛または藁人形などを作りて、川原に流す事などは無きか。また桃の花を供へ、又は桃酒を進むる事などは無きか」。寅吉云はく、「醴の造り方は、飯を甚(いと)こわく炊きて熱き間に糀を合せ、気(いき)の漏れざる様に蓋を為し置けば、飯の熱さにて糀はやわらかになる。そを挽臼にてひきて神前に立奉る。榊の葉ごとに付けて供ふるなり。紙雛、藁人形、桃花の酒などの事はなし」。

○国友能当(くにともよしまさ)問ふて云はく、「或る人に頼まれたり。甚(いた)く雷鳴るを恐るゝ人にて、雷鳴の前に早く其の気ざしを知りて、頭痛眩ひなどして臥し、雷の甚だしき時は気絶する事も、をりをりあり。こを恐れざる為方(しかた)はなきか」。寅吉云はく、「そはなるたけ高山の上に穴を掘り、その中に一夜入り居て、後に中なる赤土を一つかみほど取りて、何にても古木の活根を切り、土と共に紙に包みて蓄はへ置き、雷鳴の時に臍の上にあてゝ、心をおちつけ居れば動ぜぬ物とぞ。こは雷鳴の時用ふるのみならず、至りて高き所に昇る時、または馬、駕、舟に乗る時も臍上にあつれば、眩暈(めまい)する事なし。また気違ひを癒(いや)すにも暫く右の如き穴住居をさすれば、能く癒(なお)る物ぞと聞きたり」。

○同人また問ふて云はく、「信州松代の辺は、年々疫痢行はれて人を害なふ事甚だ多し。この災を祓ふ法はあるまじきかと、或る人の問ふなり。いかに為方はあるまじきか」。寅吉云はく、「師には其を除(さ)る法の有るべきも知らねど、我は知らず。唯受けざる法はあり。そは鰌(どじょう)を生きたる儘に背を篦(へら)にて撫づれば、ぬらつき多く出づるを取りて、白砂糖を交へ冷水にて夜の明け方に夜々用ひ、また鰌の黒焼きを日々に用ふれば、痢病を煩はず。また煩ひ付きたる人もこを用ふれば能く治する物とぞ」。

○また問ふて云はく、「子なき婦人の懐妊する法はなきか。こも或る人の頼みなり」。寅吉云はく、「神社にても川原にても、奇麗なる石を一つ拾ひ置きて、毎日に朝日に向かひその石を持ちて額にさゝげ、天道に子を授け給へと白(もう)して祈り、懐妊して後に石をふやして彼の石を採りたる所に納め、彼の石をば生まれたる子の、生涯の守りとする時は無難に育つ物ぞと聞きたり」。

○また問ふて云はく、「深山または里にても、悪鬼、妖魔、猛獣などの害を為すを除(さ)る咒術などはあるまじきか、と或る人の問ひなり。いかがあるべきか」。寅吉云はく、「咒術もあるべけれど未だ習はず。守り札を認(したた)むる法は習ひたり。こは猥(みだ)りに伝へがたき法なるが、この先生に伝へて我自ら木に彫りたり。奇しき事または狼などの類ひ、悪獣に出逢ひたる時、又は山などにて雲霧起りて難儀の時に、その札を散らし、獣などの如く眼に見ゆる物にはその札を与ふる時は、決して災難に逢はざる物なり」。

○同人また問ふて云はく、「或る人の頼みなり。金毘羅、秋葉、道了などその外山人にも祈願を掛けるに、仏経を誦(ず)して宜かるべきか。何ぞ外に咒文の類ひにてもあるか」。寅吉云はく、「僧山伏のわざを見習ひて、俗家の人々誰も仏経を誦し、祓ひ詞といふ物などを唱へずては感応もなき如く思ひ居れど、実は然らず。直に祈願の筋をありの儘に丁寧に繰返し申す時は、感応ある事なり。仏経、咒文、祓ひ詞などには拘はらず、祈願の信心だにとどけば、何を申しても感応あるなり。この意をもて神に祈願すべき物ぞと師の言なり」。

○問ふて云はく、「予幼くて秋田に在りしほど、或る木こりの来て我が父に物 語の序に云ふを聞けば、三人の連れと藤倉山の奥にて、木をこ(樵)り暮れ相に成りて帰らむと為ける時に、其処よりは北の深山の大空に稲光の如き火、ちらちらと見えけるが、その火と共に何とも知れぬ木の枝の如き物見えて、赤き青き花びらの夥(おびただ)しく散りける故に、いと奇しと立留りて見るに日暮るゝと頓(やが)て月の現はれ出でたり。見る内に怪しく気味悪くなりて(るに)伴ひ逃げ帰れり。何にてありけむと語るを聞きたる事あり。山にて斯(か)かる物を見たる事はなきか」。寅吉云はく、「そは山人たちの遊びにする、ホロユといふ物を見たるなるべし」。

○問ふて云はく、「そのホロユと云ふ物は何(いか)なる物ぞ、知りたらば委しく語り聞かせよ」。寅吉云はく、「こは竹を削りて図の如く作り、目の詰りたる麻布を以てふくらみの有る様に張り、図の如く仕掛けの物を付けて、端なる一処に火縄を付けて、次々に火の移るべく仕掛け、紙鳶(たこ)の如く糸を付けて吹上げさせ、立木に結び付け、遠くより見て楽しむなり。種々の物を数多く出だすことは各々工夫に依るなり。昼のは五色の雲花または雨降りなどの仕掛けをなし、夜のは花火、電光、月などを現はす様に仕掛けたる物なり」(引用者注:文庫に、図なし)。

○問ふて云はく、「月を出す仕掛けはいかに為たる物ぞ」。寅吉云はく、「硝子を丸く二重に作りて、間に水を入れ、下に蠟燭を箱に立てたるを図の如く付けて、火縄の火次々に移りて蠟燭に移るべく作りたる物なり。硝子を二重に為て水を入れたるに、下なる火映じて真の月の如く見え、十町ばかり先の空に上げたるに、手の筋の見ゆる程に光る物なり。戯れ事にてこのホロユほど面白き事はなし」(引用者注:文庫に、図なし)。

○「騰雲が物語に、『天狗の食類は松の葉、竹の葉その外木の葉を食す。また折々魚を取りて肉ばかり食し、猿の子をも取りて焼きて食す。深山などに天狗火と云ふ有るは此の時の火なり。その跡小笹の類ひ焦げてある物なり。こは真の火なる故に、人の目にも見ゆるなり。狐火は真の火に非ざる故に焦げる事なし』と云へるよし、かゝる物を食ふ事もありや」。寅吉云はく、「松の葉、竹の葉その外の木の葉を食する事もあれど、常の食に非ず。たまたま塩と等分に漬けて食ふ事もあり。何に依らず塩と等分に漬けて食はれざる物なしとぞ。魚鳥は食へども猿などを食ふ事は決してなき事なり。凡て獣を食するは神の悪(きら)ひ給ふは元よりも上に、山は獣の持ち場なるに、山に居つゝ獣を食ふと云ふ事はあるまじき事と聞きたり。然れどこは我が山の事にこそあれ、騰雲は金毘羅方の人とあれば、我が知らざる所なり」。

○問ふて云はく、「騰雲が物語に、金銀米銭は人の力を労して人界の宝に作れる物故に、金銀は云ふに及ばず、米一粒たりとも食に用ひずと云へるよし、こは如何あらむ」。寅吉云はく、「金銀銭をも用ふこと、右に云ふが如し。米を食ふ事は云ふも更なり。然れど金毘羅方はいかがあらむ知らず」。

○問ふて云はく、「魚鳥は如何にして取るぞ」。寅吉云はく、「魚鳥をとるには、篠竹を一尺ばかりに切りたるに、鉄の鏃(やじり)を付けてねらひ定めて、投げづきに突きて取るなり。「豆鉄炮にて鳥を取る」鳥を、ハガ(擌)にて取ることもあり。山伏の法に魚鳥を取るに、神とも神と奉り念ずれば動く事能はざるを、「東山こうきの上の桃の木にのぼりて見れば水となる、おりて結むでアビラウンケンソハカ」と唱へて、九字を切れば手捕りになると云へども、こは然しもきかざる咒禁なり。さて鳥は何にても人間にて鶏を料理する如く、丸ながらに皮をむきて身ばかりを採り、塩焼きにして食ふ。また雉子などを多く取り置きて、塩を付けて干物となし、焼きて食ひも為るなり。山人の食は鳥が第一なり。能く身体を軽く揚ぐればなり。我ある時三十日ほど鳥ばかり食ひたる事ありしに、身体まことに軽く、飛びも上がるべく覚えたりき。殊に鳥のみ食らふ人は命長しと云ふ」。

○問ふて云はく、「世俗に兎は獣の部に非ず、鳥の部なりとて高貴の人々も食し給ふ。山人はいかに兎を食ふか」。寅吉云はく、「余(ほか)の獣はかつて食せざれど、兎は山にても鳥の部なりとて食ふなり。殊に彼の物の頭上に人に甚だ薬と成る肉あり。そは殊に大切に食らふ事なり」。

○河野大助問ふて云はく、「二十五六歳の男なるが、瘡毒を煩ひて大抵癒えたるが、咳出て止みがたく、衆医いろいろに治療を施せども治せず。何ぞ薬はあるまじきか」。寅吉云はく、「そは生松葉を刻み、焦色に炒りて、芥(からし)の葉と等分に煎じ用ふべし。総て咳には妙にきく物なり」。

○また問ふて云はく、「ある婦人消渇(しょうかち)「文銭とトウシミを煎じ用ひて心下痞硬(ひこう)に妙なり」といふ病にて痛苦堪へがたく、衆医手を尽せども治せず。これにも何ぞ薬はあるまじきか」。寅吉云はく、「塩六匁を四匁に焼きへらし、水一合入れて五勺に煎じつめ、又二合入れて一合に煮つめ、一度に飲み、暫くある内に痛む心地あり。其の時に明礬十匁に水六合入れ四合に煎じつめて飲むべし。痳病消渇に大妙薬なり。また梅の木と松の木とに生えたる忍草といふ物を煎じ用ふるも、妙に痳病消渇を癒す物なり。(もし梅の木の忍草名き時は、その苔にてもよろし)」。

○予常に著述の事に用多きに合せて、人の来る事繁く、日々に「日も年も短し」と常に云ふを聞きて、寅吉云はく、「それ甚(いと)よき事にて、長命の相なり。然るは師の言(ことば)に、我は二年を送るに常人の一日を送る間に短く覚ゆ。そは我が寿命の長き故なり。虫鳥は命短く、中にも蜉蝣などいふ虫は、朝に生じて夕に死すれど、命短しとは思はず。これ短命に定まりたる故なり。命長く世に功を立つる人ほど、年月を短く覚ゆ。これ事の成就するしるしなり。仮令(たとえ)ば五十歳にて死ぬるとも、そはその人は知らねど、四十くらゐにても死ぬべきを持ち前よりは生き延びたるなり。何に付けても世に功を立つるが、命を延ばす法なりとぞ」。

○この説誠に然もあるべし。そは彼の仙境に行きて碁を見たる樵夫(きこり)の、多年を一日の如く思へるは、命長き仙境に就きたる故なり。かの槐安国に至れる人の、一時を多年の如く思へるは、命短き虫の境に至れる故なり。この理りを能く思へば、命長き人ほど年月を短く覚ゆると云ふこと、実に然もあるべし。また予幼きより、肉少なく、人の肥え太りたるが羨ましくて、肉づくべき食物など及ぶ限りは物すれど、少しもその効(ため)しなき事を常に歎くを聞きて、寅吉云はく、「肉の少なきが身も軽く、思慮神明に通じ、長命する相なりと師の常言にて、肉づかぬ様の食物を用意して用ひ、もし肉増さりたるかと思ふ時は、痩せる薬を飲み、酢を飲まるゝ事もあり。然れば肉の少なきを歎き給ふべからず」。

○また予鼻毛の長く外へ出るが煩しくて、傍らに毛抜きを置きて折々抜きとるを見て、「鼻毛は抜きとるべき物に非ず」と云ふ故に、その由を問へば、寅吉云はく、「鼻毛の長く生え出づるは長命の相なれば、必ず抜くべき物に非ずと師説なり。師の鼻毛は甚だ長く、中にも髭と混じふばかりに長きが、二穴より五六本づつ生え出でて有るを、甚だ大切に為らるゝなり。さて鼻息にて寿命の長短を知ることあり」。

○問ふて云はく、「師は信州浅間山に住して、彼の山の神に仕へ奉らるゝが、彼の山に鎮座まし座(ま)す神の、御名をば何と申すか、聞かざりしか」。寅吉云はく、「師は彼の山に住して守護せらるれば、彼の神に仕へ奉らるゝ謂(いわ)れなり。鎮座まします神の御名は聞かざれど、姫神にて富士山の神の御姉神に座(ましま)せど、御同体とも拝すると云ふ事は聞きたり」。

○高橋安左衛門正雄、傍らに居て問ふて云はく、「浅間山の常に火燃ゆるは如何なる由ぞ。神の御怒りにて然るか。その由を聞かざりしか」。寅吉云はく、「燃ゆる事は、彼の山に硫黄の多く有る故にて、焼ければ焼けるほど硫黄は多く出で来たる物ぞとなり」。

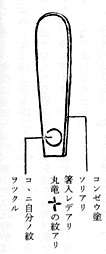

○問ふて云はく、「師は外国の旅より帰られし時、また穢れに触れたる時など、禊祓(みそぎはら)ひの神事を為らるゝ事はなきか。また汝など此方へ来て居たるが帰れる時に、人間(じんかん)にて受け入れたる火を浄むるわざ、また 禊などさする事はなきか」。寅吉云はく、「禊祓ひの神事といふてはなけれども、穢悪(けがれ)に触れられし時は、川に着物を流し、また鼠尾草(みそはぎ)にて図の如く硝子の玉を付けて作れる物を持ちて、日向の御柱と幾度も唱へて、身を払はるゝ事あり。また瀉水(水の字をかくこと)の法を行ふ時にも、それに水を含めて用ひらるゝなり。「常の祓ひ物には笹に神馬草と塩なり」また竹の枝にて図の如く作り、赤き絹糸にて編みて籠の如くなし、中に神馬草と、何やらむ明礬に似たる物を入れたるあり。神に供ふる水は、こをもて攪きまはして奉る。よく水を清(す)まし浄むる物なり」。

赤絹糸にて編む 水を清ます物の図

○問ふて云はく、「正月元日に神事、また祝事、門松立つる事などはなきか」。寅吉云はく、「大晦日より元日へかけて、その時の食物を供じて、年の神を祭り、門松と云ふはなけれど、山に生ひ立ちたる松の木に食物にても何にても、供物を奉り拝し祈る事あり」。

○問ふて云はく、「山人たちも盃事して祝ふ事も有りや」。寅吉云はく、「他山の事は知らず、我が山にては師を始め随従の人々も決して酒を呑む事なし。酒は人の心を蕩(とろ)かして行ひを損なふ物なりと師の常に示さるゝなり。然れど正月二日には酒宴あり。「瓠に酒を入れまた瓠を盃また膳などに作る」皆な集まりて土器に酒をつぎ昆布を肴に為て少しづつ飲む事なり。さてこの時弓の射初め蟇目(ひきめ)の舞ありて各々舞ふなり」。

○問ふて云はく、「五月の節句の祝はいかに、菖蒲などを用ひざるか。又幟に似たる事はなきか」。寅吉云はく、「五月の節句は、天王祭とて須佐之男命(すさのおのみこと)を祭る。こは悪魔除けなりとぞ。供物は常に異(かわ)る事なし。さてこの日必ず剣改めと云ふ事あり。そは拵ひを皆なとり外して、磨きをする事なり」。

○問ふて云はく、「蟇目の舞の時に、如何様なる装束する事ぞ。また弓矢は、いか様なるを用ふるぞ」。寅吉云はく、「色は萌黄、また花色にても何にても、モジ(綟)の様なる肩衣の如くにて、なほ肩広く袖なき物を着し、蠏目霰(かにめあられ)(地)の括(くく)り袴を着し、木にて作れる図の如き物を冠る。弓は桑木のまゝ木弓にて、萩の矢に羽は雉子の羽を三羽はきて、二の手を左の腰にさして、式をなしつゝ舞ひ、四角に向かひエイヤアエイヤアエイヤアと、高く声をかけて射放つなり」。

冠り物の図

○国友能当問ふて云はく、「或人の付託なり。中風、撈瘵(ろうさい)、嗝噎 (かくえつ)、癩病など云ふ病どもは、医書にも不治の症なりと云ふを、いかで治する薬は有るまじきかとの事なりいかが」。寅吉云はく、「中風には梅の木の茸を黒焼きにして用ひ、撈瘵には守宮(やもり)を雌雄別に黒焼きに為て、当人にそれと知らせず、何にても入れて用ふべし。嗝噎には鶴の活き肝よろしく、癩病をば綿に焼酎をしめし、火を付けて燃やしつゝ幾度もたゝく時は治するとぞ」。

○或る人問ふて云はく、「痛風にて苦しむ人あり。何ぞ治法は有るまじきか。焼処(やけど)または痔の薬、血止めの方は知らざるか」。寅吉云はく、「梅の木の平苔を黒焼きにして、飯糊にてねり、貼りてよろし。焼処には冷飯と杉の若葉をすり交へて、度々貼れば、薬に熱を吸ひとりて痛みは忽ちに去り、跡もつかず癒る物なり。痔には海辺にうち寄する藻くずを干して、黒焼きにして用ふ。血止めは熊野ぼくちが宜しきなり。さてこれに就きて思ひ出でたり。山より下りる時に、うす黒く丸き小石を一箇もらひ来たれるが、此を手に握れば何様(いかよう)に多く出づる血にても、忽ちに止まりしが、何処にか置き失ひたり。今思へば惜しき事なり」。

○また或人問ふて云はく、「我多年疝癪に苦しむ。疝気また癪の薬は知らざるか」。寅吉云はく、「疝気には、またゝびの粉と橙(だいだい)の黒焼きとを等分に合せて夥しく用ふべし。癪には寒烏を屎壺に三十日漬け置きて洗ひ、腹わた取らず黒焼きにして、赤螺(にな)の貝を焼き粉にして等分に合せ用ふべし。溜飲その外腹病一切によろし」「癪を癒すエレキテルの如き物」「カキドウシ(垣通)草は癪を治す」 。

○また或人問ふて云はく、「流行眼病(はやりめやまい)、逆上眼(ぎゃくじょうめ)、風眼(ふうがん)、血目(ちめ)など云ふ眼病には何を用ひて宜からむ」。寅吉云はく、「平たき真石の小さきを拾ひて、「赤土の(効)能のこと」表裡(おもてうら)に虎目とかき、火に焼きて水に入れ、程よく冷して目ぶちにあてゝ度々蒸す時は大抵の眼は癒るものなり」。

○また或る人問ふて云はく、「何ぞ常に蓄へ置きて能き膏薬は無きか」。寅吉云はく、「山にある膏薬は、杉の葉、甘草、青木の葉を胡麻油にて煎じ、黒くなれる時に滓を去り、丹と白蠟とを入れて煮つめ、宜しからむと思ふ時、少しばかり水にたらし見れば、程よく堅まる時に、冷して腫物にも何にも用ふるなり。甚だ調法なる膏薬なり。偖また鉛を薄くうち延ばして、酢にて二時ばかりも煮たるを、名も知れぬ腫物に貼りて絞(しば)り置けば、散るべきは散り、ついえべきはついえて速やかに治るものなり」。

○また或人問ふて云はく、「咽(のど)にとげの立ちたる時は、いかによき呪禁 はなきか。舌の腫れたるは如何すべき」。寅吉云はく、「古歌にの字の[

]舌の腫れたるには、うなこうじの黒焼きを足の裏に貼りて、よく癒るものなり」。

○或人の物語に「某の山里にて、女の一人昼寝して居けるに、陰門に蛇這入(は い)りて出でず、遂に死にたる」よしを語りけるに、寅吉云はく、「蛇の陰門、肛門などに入りて出でざるに、鉄漿一合に酒五勺入れて煮たてゝ飲ますべし。速やかに蛇出づる物なり。また蛇に妊ませられたるにも妙なりとぞ。蛇の喰ひ付きたるにも飲みて宜し。真虫(蝮)のくひつきたるは、串柿を付けて宜し。真虫の歯は細くて針の如くなるが、食ひつかれては肉に歯のかけ入りてある故に害をなすを、串柿を付ければ其の歯を吸ひ出すなり。真虫は串柿を付けても死する物なり。彼の虫には甚(いた)く毒となると見えたり」。

○また或人問ふて云はく、「犬に食ひ付かれたるに、速やかに治する薬はなきか」。寅吉云はく、「そは上々の挽茶と焼き明礬と等分に合せ、水にて飲めば速やかに治すると聞きたり」。

○国友能当問ふて云はく、「或人の頼みなり。道を多く歩き行く法はなきか」。寅吉云はく、「師はその法を知り給ふべけれど、我は知らず。遠き道を数日歩き行きて疲れざる妙薬の法は、近ごろ或人に習ひたり。大黄(だいおう)、細辛(さいしん)、烏頭(うず)の細末を等分に合せ、鹿の油にて煉り、足の裡(うら)に塗れば労(つか)るゝ事なしとぞ」。

○問ふて云はく、「……」。寅吉云はく、「松の葉、桃の葉、南天の葉、石菖(せきしょう)の根、てうてう草、芥(からし)の葉その外何にても、草を二十七品ほど取りて刻み、炒りて麻布の袋に入れて、酒にて黒くなるほど煮出し、……」。

○或日田河利器など数人来合ひて、寅吉に「和ぬしが此方に来居りては、山に てさぞ師の不自由に思はるゝならむ」と云へば、寅吉云はく、「師は人の大勢なくて叶はざる時は、幾人にても分身せらるゝ故に、我一人居ずとて不自由なることなし」。

○と云ふ故に、「如何にして分身せらるゝ」と問へば、寅吉云はく、「分身せらるゝには、いつも下唇の下なる髭を抜きて、思ふ処に置き、咒文を唱へらるゝに、幾人にても師と同じ状なるが出来るなり。其の咒文は何と言はるゝか知らず」。

○土屋清道が言ふに、「猿また鼠などを捕へて殺さむと為るに、合掌して詫びる状なるは、仏道の世に行はるゝ事、既に二千歳に近き故に、いつとなく、彼の道風の礼を獣まで真似ぶと見ゆ。然れば容易にこの道の休まる時は来たらじ」と云ふにぞ、予言ひけらくは、「そは獣らが仏法ざまの礼を学びたるには非ず。天竺の合掌の礼ぞ。却りて獣を学びて立てたる礼なるべし。そは唐土籍(からぶみ)にも云々といふ説あり」と言ひしを聞きて、寅吉云はく、「合掌して拝の状をなすこと、猿、鼠ばかりに非ず。山にて、熊の立ちて朝日に向かひ、合掌して拝する状をなして居たるを見たる事度々ありき」。

○中村乗□言ひけらく、「遠州□□郡□□村に□□□といふ者ありしが、その若かりし時いと無頼にて、名主を詈りたりし尤(とがめ)にて、処を逐はれしかば、何思ひけむそれより深山に入りて、世人と交はらず、五年ばかりは出でざりしが、或るとき着物を欲しき由にて里に出でたる故に、人々『いかにして深山に数年居たる』と問へば、『今は獣らと仲よく交はりて、食物をもうけ、鐺(なべ)もなけれど飯を炊く事を知り、何も不自由と思ふ事もなし』と語りて、その後も三年に一度ほどは、里に出づるが、やゝ仙人と云ふ物の状になりたり」と語りしかば、寅吉云はく、「仙人と云ふ物の状になるには、別に仙骨といふ骨なくては成りがたきには非ず。誰人にても深山に三十年も住む時は、始めの程こそ獣らも厭ひ逃れど、遂には、なれてまづ種々の食を持ち来て養ひ、後には奇術を得たる鳥獣なども使はれて、いつとなく仙人と成らるゝ物ぞと師に聞きたり。鐺なくて飯を炊くなどは然しも珍しき事に非ず。堅き石山を鐺の如く掘りて、山うるしを塗り、その下の横に竈処(かまど)の如く穴を掘りて火を焚けば、何にても煮らるゝ物なり」 。

○又或日人々うち寄りて種々物語の序に、「某を作るには云々(しかじか)し、某を作るには云々す」など語りけるを聞きて、寅吉云はく、「穿山甲(せんざんこう)の末(こな)と、小麦の粉と合せて池に入るれば、多くの鮒を生じ、又麦のふすまを泥中に埋め置けば、鰌生ずると云ふことなり。また饂飩(うどん)の粉を煉りて、鮒の形に作り、穿山の毛と肉の粉を塗りて、古池に埋め置けば、鮒となるとぞ。偖また穿山甲と云ふ物は鯉の化(うつ)りたるが本にて、子をも生ずる物なり」。

○と云ふ故に人々笑ひて「そは心得がたき事なり。彼の物は唐物にてこの国には無き物ぞ」と云へば、寅吉云はく、「この国にも有りて、本は鯉の化りたる物なること、我正しく度々見たり。其は鯉は誰も知る如く滝に上る物なるが、そを竜と成りて天上すなど云ふは誠しからず。千山鯉といふに化ることは、彼の魚は滝を上る勢気にて山に撥ね上がり、草原にころころとして居るが、日数経ては丸き形となり、四の鰭四足となりて甲を生じ、鱗の間より毛を生じて図の如く化りて這ひあるき、山の水溜りにすみて子を産するに、それ穿山(せんざん)なり。元は鯉の化りたる物ゆゑに、殺して肉腸を見れば、鯉の肉腸と同じ様に胆も鯉の如し。唐土にのみ生ずる物と思ふは甚(いと)狹き見識なり」。

千山鯉の図

○また蟇(がま)の背を抱へて子を産む咄を聞きて、寅吉云はく、「蚯(みみず)は切りて埋め置けば二本になる。疵を付ければ玉くら蚯となる。田螺(たにし)は殻を出て子をうむ。入りそこなへば死するなり」。

○問ふて云はく、「服物の前は世に為る如く、左を上に合さるゝか。又は右を 上に合さるゝか」。寅吉云はく、「常には世間の人の如く、左を上に合さるれど、神事の時は必ず(右を)上に合さるゝなり」。

○倉橋勝尚ぬし来られて、河図洛書(かとらくしょ)と云ふ物の図を書きて寅吉に示(み)せられ、「こは天地間の真理を包尽したる物なり。定めて山人の此をや ごとなき物にするならむと思ふを、見知りたるか」と問はるれば、寅吉よく見て「山にてこを見たる事なし」と云ひしかば、倉橋ぬし案の外なる事に思はれたる状にて、「汝いまだ年の少(わか)き故に、この真理を伝へられざるならむ」と云ひて、それより予と周易の事の物語せられ、「我多年易学に志して、諸家の註をも悉く見たるが、彼の真理を看得たる説は一つだにあることなし。誠に彼の書は天地間のあらゆる道理を網羅して、木火土金水の五行を自由にするを始め、所謂法術の本も、みなこの書に尽きたり。天下を顚(くつがえ)す陰謀、また忍術盗賊の秘術もこれに依りては得られざる事なし。それ故に我常に易を講ずる人は、決はめて易を知らざる人なり。易の真理を看得ては、決して顕(あらわ)に講じ難き書なり。我その真理を見得て、既に註数巻を書きたり」と言は るゝ故に、予其の言に就きて易の事の、かねて思ふ旨をも述べたりしかば、寅吉傍らに聞き居て、「師の易道を教へられざる趣意を、今こそ思ひ知りたり」と云ふ故に、その由を問ひしかば、寅吉云はく、「我がかゝる身の上と成りし元の由を云へば、易卜を知りたく思へりしが縁にて、彼の異人の言に、『易卜を知りたくば我と共に行くべし』と云ひし故に、伴はれて山に行きたりしなり。然るに師は他の種々の事どもを教へて、易卜は教へず。折々『易卜を知りたき物ぞ』と願ひしかど、『卜は総て疑ひを決むる料の物ゆゑに、易卜ならずとも、何の卜にても宜し。彼の易は余り宜からぬ物なれば、余の卜法を教ふべし』とて、種々卜方を教へられ、『易卜の宜からぬ由は後に知り弁ふ時あるべし』と言はれたりしが、今の御物語にて師のこの卜を教へられざるは、その由と云ふ事を弁へたり」。

○倉橋氏問ふて云はく、「異人に誘(さそ)はれたる或人の物語に、鷺、河童(かっぱ)などに取らるゝ人は、何か取らるゝ因縁ある由聞きたり。然る説は聞かざりしか」。寅吉云はく、「鷲、河童などに取らるゝ人は、両方の肩に青く光りて丸き玉の如く動く物あり。この物身内に久しくあれば、悪病を生ずるよし聞きたり」。

○或人問ふて云はく、「三十歳ばかりの男なるが、幼少の時より二十ごろまで、癲癇の病を持ち、その頃までいと聡明なりしが、医療祈祷をもしてその病は癒えたるが、後に健忘の症の如くなりて、世事に通ぜず。然れど折々聡 明なる言語所行もありて、全く痴と成れりとは思はれず。聊(いささ)かも色情なし。此を癒す法は有るまじきか」。寅吉云はく、「そは癲癇の変じて、然る症と成れるなれば、癲癇の療治にて宜し。そは硝子を天眼鏡の如く二重にして、間に紅をときたる水を入れ、日向(ひなた)に出でて其の人の体を照らし見れば、硝子の赤き光のうつる中に、大抵は肩より腰、または腕のあたりに色変りて毒の凝りたる所見える物なり。其の毒ある所の形に墨にて輪を付け置きて、その墨形の状に、銅を以て深さ二寸ばかりの物を拵(こしら)へ、そを押しあてゝ、好き焼酎を忍(た)へらるゝだけ熱く沸かし、つぎ入れて冷えたる時に布にひたし、取りて又つぎ替へ、斯くの如くさいさいすれば、その膚赤く漆かぶれの如く成りて、悪水出づるなり。斯く幾度もする時は、漸々に毒出で尽きて癒る物なり」。

○問ふて云はく、「鷲に取られざれば、悪病と成る。青き玉を取り捨つる為 (し)かたはなきか」。寅吉云はく、「師はその病根を取る法を知られたる由なるが、我はいまだ知らず」。

○問ふて云はく、「外国にて×の如き物、又は人を磔(はりつけ)にかけたる図、或は婦人の小児を抱きたる図などを奉り崇むる国はなかりしか」。寅吉云はく、「何処ならむ、いと寒き所にて見事なる筒袖の服物を着たる国に一寸行きたりし時、其処の人々然る類ひの本尊を各々もち斎(いつ)きてありき。師は然る物を見るごとに、唾をしかけらるゝ故にその由を問ひしかば、『こは切支丹と云ふ邪法の本尊なり。日本にては堅く禁制の事故に、唾をしかけたるなり』と言はれき」。

○問ふて云はく、「天狐を使ふ法はいかに」。寅吉云はく、「天狐を下ろし使ふには何に依らず、うまき食物を夥しく用意して、山に入り天狐に手向けて祈り念ずれば、まづ始めに早(隼)人といふもの下りて、種々の恐ろしき奇特を現はすを、」。

○倉橋氏の物語に、「近き頃の事なるが或武家の若侍、ふと異僧に誘(さそ)はれて国々こゝかしこを見周りたるが帰り来て語りけらく、『江戸の芝なる愛宕 (あたご)山に至りて、宮の辺を見周りけるに、宮の後ろにて異相なる武士の、侍を五六人ばかり連れたるが行逢ひて、伴ひたる異僧と互ひに久しく逢はざりし由の挨拶終りて後に、彼の武士云ひけらくは、「貴僧もかねて知られたる、我が多年の鬱憤も今こそ晴らすべき時節至れり。共に悦び給はれ」と云ひしかば、異僧聞きて「何をもて時節の至れると宣ふぞ」と云ひしかば、彼の武士の云はく、「我が恨むる家にて、これまで或る寺より護持僧を請じて神仏を祈り、我が祟りを受けじと為せし故に、鬱憤を晴らし難かりしが、今度かの寺より出だしたる護持僧は、五体不具にて祈りに験(しるし)なし。我その虚に乗りて仇を為さむと思ふなり」と云ひしかば、異僧聞き畢りて、「実に尤もなる御遺恨には候へども、既に多くの歳霜を経たる事なれば、然る罪深き恨みを止めて、安らかに静まり給へ」と諌めけるに、彼の武士面色を変じて、「我が臣として我が家を亡ぼしたる恨み、片時も忘れ難し。如何ぞ報ひずてあるべき」といふを、異僧しきりに諌むれど聞き入れず、後には互ひに角目(かどめ)だちて別れける故に、「彼の武士はいかなる人にて候ぞ」と問ひしかば、「彼は竜造寺隆景と云ふ人なり」と答へき。さて「彼の家の大事なれば、見捨てがたし」とて、直ちにその寺に行きて案内して取次ぎの僧に、「何某殿の験者に五体不具の僧を遣はしたること以ての外なる事なり。早く替りを遣はすべきよし申せ」と云ひて、帰らむと為るに、取次ぎの僧驚きて、「貴僧の名はいかに」と問ひしかど、「この事だに云へば名はいふに及ばず」と、袖をはらひて立ち去りし』と云へり。かく古き人の、今も在りと云ふこと心得がたし。実なるべきか」と云はるゝに、予も傍らより、「浜町なる云々」と云ひしかば、寅吉云はく、「然る古き人の、今も生きたる如くにて、幽世(かくりよ)に夥しく居る事いふも更なり。そは我はその人々を知らざれども、師語に『日光の御神も将軍様の御先祖なるが、今もその儘おはし坐し、その外義経、為朝云々』と云はれたり」。

○また問はれけるは「それにつき、又或る人の異人に誘(さそ)はれて東海道を行きけるに、肥田豊後守、長崎の任みちて帰るに行逢ひたり。例の如く御朱印の入りたる長持ちをば先にかゝせて、路人を下に下にと制しつゝ来るを見て、人みな下に居たるが、ただ突居(つくばい)たるのみにて頭を土に付けるまでにはな かりしを、彼の異人は土にひたと居(すわ)りて、頭を土にさし入るゝばかり畏(かしこ)まりし故に、伴はれたる男あやしみて、『異人は人間の方よりはかつて見えざる身の上なるに、何とて彼の長持ちに、しか切に礼を致さるゝぞ』と問ひしかば、『将軍家の御朱印は、禁裡の御璽も同様の事なり。然ればいかにも尊敬せでは叶はざる事なるに、現世にはこの道を弁へたる人すくなし。能々心得よ』と誨しけるとぞ。実に彼の界(さかい)の教へは然りや」と問はれしかば、寅吉形を改めて云はく、「彼の界にも然る掟を守らざるあれど、我が師の交はる人々は誠にその人の物語の如く、天子、将軍を敬ふ事、人間の神を尊敬するに似たり。師語に『将軍は万国を鎮め押さへて、天下の人を恵み治め給ふ御職なる故に、神々は元より人の為に世を守り給はでは叶はざる由あれば、御崇敬あるに従ひて、ますます神威を益して世を守り給ひ、山人は神と人との中に立ちて、神の御事を行ふもの故に、天下を治め給ふ君をば、大切に守護せでは叶はざる由なり』と聞きたり。そは種々の物の成りたる、謂ゆる天狗と云へども、正道に就きたるは右の如し。それ故に俗にも日光山には数万の天狗といひて、山人天狗夥しく居て、その山を守るは云ふに及ばず、他の山なる山人天狗も、彼の山を見周りて守護す。こは師に正しく聞きたるには非ざれど、世の始めの神たちは、各々某々に持ち前の事を持ち分けて鎮まり坐しまし、世間の御世話は金毘羅様がなされ、天下の事をば日光山の御神の掌り給ふ様に思はるゝなり。天下に変事あらむとすれば、山人天狗いづれも苦行をなし、天道神明に祈りを為し、また非常の事ある時は云ふに及ばず、常にも禁廷また江戸の御城へは、日光よりも他の山よりも守護にまはり、正月元日と春秋の彼岸に、京の愛宕山より芝の愛宕山へ一人づつ遣はされ、また江戸に火災ある時は、東叡山なる俗に天狗の休み所といふ二本杉へ、日光より二人づつ来たりて火をしめ(湿)す咒術を行ふ。すべて火災は神祇の各々異なる御心々に思(おぼ)し召す旨ありて、山人天狗の各々某々に、その御旨を得て焼かるゝなれば、互ひに我が知らざる火はしめし難きもあれど、また互ひに我が事ならぬ火はしめさむと為る事かくの如し。この故に彼の境なる人々、各々その位のほどほどに天下を治め給ふ君を敬ふ事、実にその異僧に伴はれし侍の云へるが如し。これに就きて物語あり。そは我或人にならひて世の山伏等がする縄ときとて、両手を背に違ひ合せてしばりたるを、古歌を吟じて抜取る法を知れるが、近頃或る家にて戯れに、人々に結ばせて解きけるに、或る人我に偽りて、『己れは天下の罪人を縛る役に仕ふる身なれ。我が結びたる縄をば解くこと叶はじ』とて、結びたるに、我実の事に思ひしかば、彼の古歌を吟じたれど遂に解きかねたり。そは天下の罪人を縛る役人なりと云へる故なり。日比(ひごろ)、師の天下様を恐るべき由を教へられたるが、心にしみて在りし故に、彼の古歌の咒もきかざりしなり」。

○倉橋氏この物語を聞きて、はたと手を打ちて、久能の縁起に云々、

○国友能当問ふて云はく、「或る人の頼みに、『彼の境に種々の武器、武術など 有るを思へば、山人は武備をも幸ひ給ふ事と見ゆ。然れば海辺に杉山々人の宮を 設けて、異国襲来の守護神に祭らば、いかにあらむ』との問ひなり。こはいかがあらむ」。寅吉云はく、「彼の境にては人の祈り祈らざるに拘はらず世間を守護する故に、外国などの犯しある時に、そを退くる防ぎの為に、武器、武術、軍法までも精究してあり。然れど師は今まで世に名を知らせず。下山の時にもその人を得るまでは、謾(みだ)りに我が居所、実名をも云ふこと勿れと、堅く誡められたれば、祈り祭りの事も、我よりは何とも云ひ難し」。

○浅野世寛「本所長崎町々医」が物語に、「天狗甚右衛門を伴ひて、或る格式高き某てふ寺の某和尚と云ふに逢はしめたるに、甚右衛門その和尚を見て、甚(いた)くおぢ畏まりて、席に進むこと能はず。和尚見て『斟酌なく席に就かれよ』と云ひしかど、『我は妖魔の部属なれば、いかで正法の和尚に近づく事を得侍らむ』と云ひて、彼の界の事を語るまでもなく、鼠の逃げるが如く帰れる」よし語るを 聞きて、寅吉笑ひて云はく、「その甚右衛門といふが事(つか)ふる師は在世の時に仏者なるが、彼の三熱の苦などありて、常に在世中に仏道の真意を守らず、『天狗道に堕落したり』など歎き云ふを聞きて、元より愚昧の性質に、仏道をいと尊き物に心得たる者ゆゑに、左様に恐れしならむ」。

○この時予世寛に、寅吉が事ふる師の、甚く仏道を悪(きら)ふ事どもを語り聞かせければ、世寛云はく、「然るに平児代答に杉山僧正は撫付けにて、常に咒 文を唱へ印を結び坐を組み居られ、また西に向かひて、西方牟尼半仏と唱ふるよし見え、また木剣を見れば、仏法にて用ふ所と相似たり。また九字を切るも世の修験者の為る態なるは、いかに」と云ふを聞きも果さず、少(いささ)か憤れる面持ちにて、寅吉云はく、「仏道は宜しからざる道と云ふ事は、師の常に示さるゝ故に、属き従ふ我々も深くは弁へざれど、師説のまにまに然る事と知りて嫌ふなり。坐を組み印を結び咒文を唱ふと聞きては、仏法ざまに聞こゆれども、そは山崎ぬしの宅にて人々うち寄り、『師は僧形なるか髪あるか』と問ふ故に、『髪は長く後ろに下げてあり』と云ひしかば、撫付けと記し、『座禅静坐などせらるゝか』と問はれし故に、『座禅静坐などいふ事はかつて為ず』と云ひしかど、『静かに平坐して印を結ぶ事はなきか』と問ふ故に、『考へ事などのある時に、手をかくの如くして腹にあて、平坐して目をとぢ、何やらむ唱へつゝ考へる事もあり。しか腹に手をあてゝ在る事をナイの印とも云ふ』と、その事を座禅の状に書かれしなり。これのみならず『緋の衣を着るか』と問はれし故に、『衣の如く袖長き服物を着る事も有り』と云ひしを、常に緋の衣を着すると記されたり。我は服の名を知らざる故に、衣の如く長き袖の服物と云ひしが、今思へば水干の様なる物なり。また『師の名は何と云ふぞ』と問ひし故に、『そうしやうと云ふ』と答へしかば、『字は何に書く』と云ふ故に、『慥かには覚えざれど、上に書く字は のごとく、下に書く字は正月の正の字なり』と云ひしかば、『下に正の字をかけば、上なる字は必ず僧の字にて、そうじやうならむ』と云はるゝ故に、『そうじやうには非ず、そうしやうと清みて唱ふ』と、返す返す云ひしかど、『僧正の字に違ひなし』と、押してしか書かれし故に、心善からずは思ひしかど、是非なくさてありしなり。代答にはかゝる類ひなほ多かり。かゝる事を思へば、平児代答は世に何ばかり写し伝ふらむ、何卒みな火に焼かれよかしと思ふを、この先生の、『その事は己が筆記に弁ふべし』と言はるゝ故に少か安心して在るなり。さてまた木剣を仏道より取れる如く思へども、こは師に聞きたる説あり。『まづ剣といふ物、この国には神世よりありし物にて、剣をもて咒(まじな)ふ術は元よりありしが、真剣にては差支へある故に、木に作りたるが、外国までも伝はり、後に種々附会をなし、日本にて世間に木剣の咒禁を用ひたるは、役行者(えんのぎょうじゃ)が始めにて、それより山伏に伝はれるを、真言宗また日蓮宗までも、思ひ思ひに何くれと書付けて用ふる事となり、また九字の事は、誠は剣カイと云ふわざにて、こはもと神代の剣法より出でたるにて、切る状を為すには、何の事もなく一(ひい)二(ふう)三(みい)四五六七八九(この)と云ひ、十字を切るには十(とお)といふが本なるを、臨兵云々は後に付けたる唱へ言なり』と、師に聞きたり。然れば木剣九字切るわざ、共に元これ神世の遺法なるを、修験者などの用ふるは、返りて神の道を真似ぶなるをや」。 のごとく、下に書く字は正月の正の字なり』と云ひしかば、『下に正の字をかけば、上なる字は必ず僧の字にて、そうじやうならむ』と云はるゝ故に、『そうじやうには非ず、そうしやうと清みて唱ふ』と、返す返す云ひしかど、『僧正の字に違ひなし』と、押してしか書かれし故に、心善からずは思ひしかど、是非なくさてありしなり。代答にはかゝる類ひなほ多かり。かゝる事を思へば、平児代答は世に何ばかり写し伝ふらむ、何卒みな火に焼かれよかしと思ふを、この先生の、『その事は己が筆記に弁ふべし』と言はるゝ故に少か安心して在るなり。さてまた木剣を仏道より取れる如く思へども、こは師に聞きたる説あり。『まづ剣といふ物、この国には神世よりありし物にて、剣をもて咒(まじな)ふ術は元よりありしが、真剣にては差支へある故に、木に作りたるが、外国までも伝はり、後に種々附会をなし、日本にて世間に木剣の咒禁を用ひたるは、役行者(えんのぎょうじゃ)が始めにて、それより山伏に伝はれるを、真言宗また日蓮宗までも、思ひ思ひに何くれと書付けて用ふる事となり、また九字の事は、誠は剣カイと云ふわざにて、こはもと神代の剣法より出でたるにて、切る状を為すには、何の事もなく一(ひい)二(ふう)三(みい)四五六七八九(この)と云ひ、十字を切るには十(とお)といふが本なるを、臨兵云々は後に付けたる唱へ言なり』と、師に聞きたり。然れば木剣九字切るわざ、共に元これ神世の遺法なるを、修験者などの用ふるは、返りて神の道を真似ぶなるをや」。

○倉橋氏の印相の事を問はるゝに、「印の結び形は六七十も知りたり」とて、悉くその形をなして見せければ、倉橋氏返す返す賛歎して、印相の尊きよしを言はれけるに、寅吉云はく、「印相といふ物は、実は座禅観相など為るに、手の治め形なき故に各々、思ひ思ひに種々の形を為たるが始めにて、それより種々の理屈を後に付けたる物にて、実は何の益にも立たざるわざなり。然れども世には尊き物に心得たるが多ければ、覚え居て時宜に応じて用ふべしと師の教へなり」。

○我が元より知らぬ人なるが、或大医の相会(紹介)人もなくてつかつか卬然(ごうぜん)と来たりて、予に相(あ)はむと云ふに、出で相へば、寅吉に相ひたきよしを強ひて請ふ故に、その間は猥りに人に相はせざりし間なれど、止む事を得ず相はしめたるに、その医世の清潔ぶりする俗のまにまに、清潔なる物語して、まづ寿夭の事を問ふ。「そは言はざる掟なり」と云ひしかば、また「我が大願あり。成るや成らずや」と問ふ。寅吉聞きて「いかなる願ひにや」と問へば、「我は金銀を多く持ちたき抔(など)いふ卑しき心は一点もなし。唯大門戸をはりて、身の上も昇進し、財宝思ふが如く集ひて、十分に遣ひ、人にも 施して、寿を長く病難もなき様にと、常に弁財天、聖天などを信仰して、日々の祭を闕くことなし。いかにこの大願叶ふべきや」と言ひしかば、寅吉少か卜ひ考ふる状して、「御信心次第にて叶ひ侍るべし」と云ふに、医は甚く悦びて帰りぬ。後にて予寅吉に、「彼の医の願望甚だ大きなり。誠に叶ふべきか」と問ひしかば、寅吉笑ひて云はく、「あの様なる卜ひ考へは然しも骨をりて考ふる心は無ければ、成る成らずも深くは考へず。実は出ほうだいに申し侍り。然るは彼の医師言ふには、『欲心は少かもなし』と清げに云はれしかど、『財宝を十分に得て十分に使ひ、人に施すばかりに在りたき』と言はる。我は斯くばかりの欲心は非じと思ふを、彼の医は欲心と知らず。偖その欲心より弁天や聖天などを祭るよし、尤も信仰だに厚からば、験もあるべきなれども、遂には神罰に逢ふ事を知らず。俗人の大願々々と云ふが、大抵はこのくらゐの事に侍る故に、神達の然こそ困らせ給ふ事にて侍るべし。実の大願ならば、彼の人は医者のこと故に、『何ぞ神界によき療法あるべし。我は医の事なれば、如何なる難病にても我が手にて癒えずといふ病なしと云ふ様に、療法を知りて天下の病苦ある人を救ひ、その法を世に弘く伝へて、天下の衆医にも知らしめ、普く世に医術を以て功をたて、死して後も人の病苦を救ふ神と成らむと思ふ願ひは、いかに叶ふべきか』抔云ふ問ひならむには、骨をりて卜ひ考へ、聞き持ちたる療法薬方の事を語りも為べきを、いと可笑しき事なり」。

右の医師の事、後に聞けば、多く財宝を集へ持ちたる人なるが、独り飽かずまに種々の手段をして金を集むる人とぞ。

○或る人の仏法好きと見ゆるが、相会(紹介)人を頼みて来たり。寅吉に相ひて小ざかしく物言ひけるが、神境にも武器あると云ふ物語を聞きて、「神境に何の用ありて武器あるにや」と尋ぬるに、「例の如く幽界には妖魔の類夥しく、正道を妨げむと為る故にそを防ぎ、また遂には人界に及ぼして国用にもせむ為にある」由を云ひしかば、その人難じて「天地間の正理は、人界仙界の隔てなく、善悪不二、邪正一如の旨に洩るゝ事なし。然るに妖魔夥しくそれと軍(いくさ)するなどはあるまじき事なり」と云ひしかば、寅吉予に、「善悪不二、邪正一如とは如何なる意ぞ」と問ふ故に、その意を云ひ聞かすれば、うち笑ひて席を立ちて、次の間に入りて再び出でざる故に、予も次に立ちて、「何とて席へは出でざるぞ」と問ひしかば、寅吉云はく、「彼は仏者の道知らずなり。善悪不二、邪正一如と云ふは仏経の語なるべければ、悟り頰(顔)の空言なり。善悪邪正がなき物ならば、世に決断所も入(要)らず、世々に軍(いくさ)もなき筈なれど、善悪邪正がある故に、決断所もあり、軍もあるなり。既に仏経にも、帝釈と魔王と合戦すると云ふこともあり。『釈迦に提婆(だいば)といふ敵もありし』と師に聞きたり。さてこれに就きて左司馬が常に云ふ言に、『釈迦に提婆、太子に守屋(もりや)といふが、実は提婆に釈迦、守屋に太子と云ひ替へるがよし』と云へり。然もあるにや。彼の様なる仏者には、真の事を何云ふても耳に入らぬ物なれば、口をきくが否(嫌)なる故に再び出でざるなり」。

○「笏の形に木を削りて欲しき物ぞ」と云ふ故、「何の用あるぞ」と問へば、寅吉云はく、「彼の境にては、深き考へをする時は、常の如く持ち、あごをかけ居て考ふる故に、此方にても然(しか)為たらむには、よき考への出で来たりなむかと思へばなり」 。

笏図

○爰に予の弟子なる下総国神崎社の神主、神崎光武に請蔵したる彼の社の神木 なる俗にナンジヤモンジヤと云ふ木を出だして、「此の木を知りたるか。此れ にて作らばいかに有らむ」と云へば、例の如く香りをかぎて、寅吉云はく、「此は神崎社のナンジヤモンジヤの木なるべし。此は樟の木の種類の老木なる由、師に聞きたり。いかにも香りは樟の木の甚だしき香りなれば、煎じ出だしたらむには樟脳夥しく出づべし」。

○予が常に用ふ代赭石(たいしゃせき)の墨を見て、「こは何の墨ぞ」と問ふ故に、 「代赭石といふ物を以て製(つく)れるなり」と云へば、「朱また丹などは何より 出づるならむ」と問ふ。「朱は水銀をもて製し、丹は鉛を焼きて製する物ぞ」と云ひしかば、「或薬種屋の言に水銀は漆を焼きて取る物のよし聞きたり」といふ故に、「そは薬種屋が朱塗りの古器を火に焼きて、水銀を取るを見て、水銀は漆より出づる物と思へるならむ。右に云ふ如く、朱はもと水銀を製せる物ゆゑに、朱塗りの物は何によらず瓦に入れて焼けば底に水銀溜るなり。また軽粉といふ物も水銀を焼きて製れる物なり」など猶水銀を種々に用ふ道を語り聞かせたるに甚く悦びて、この時「焰硝(えんしょう)はいかなる所に成るを如何にして製し、雄(硫)黄(ゆおう)は如何にして取り、金銀銅鉄の荒金はいかにして製し、硝子は某(なに)と某(なに)とを合せて、いかにして製する物ぞ」など云ふに、人々驚きて「然る事どもは如何にして知りたる」と問ふに、笑ひて答へざるを、強ひて問ふに、寅吉云はく、「凡てかゝる事どもは、左司馬などに伴はれて、直ちにその物を製する所に至りて、傍らに居て見たりしなり。然れども製する人は、我々が傍らに居てその物どもを手に取りても見るを更に知らず。いと可笑しき事なり」。

○問ふて云はく、「蟇目の弓矢は、いか様に製れる弓矢ぞ」。寅吉云はく、「弓は桑の木のほどよき枝を切りて、その儘に苧縄(おなわ)の絃をかく。矢は萩に雉子の羽をはぎたるを二手腰にさして、四隅に射るなり。こは凡て魔除けの弓なり。摩利支天の法を行へば、目前の空中に、その紋ちらちらと現はるゝを、この弓にて二矢射れば、紋われて消え失(さ)る物なり。さて弓は此方のと同じ弓多かるが、木の枝を其の儘に用ふる事も多し。また鯨弓もあり。太くて大きなり。また鉄弓もあり」。

○或る時人々うち寄りて、古歌に験ありて、咒禁にきく由を語り合ひけるに、寅吉云はく、「百人一首なる人丸の歌を、修験者などが色々に用ひて咒禁を為す。我が試みたるは両手を人に縛らせて、『ほのぼのとまこと明石の神ならば、今こそゆるせ人丸の歌』と唱ふるに、結びとくる物なり。また火を止むるに、『ほのぼのとまこと明石の神ならば、今こそ止めよ人丸の歌』と唱ふるに、火災にも、焼処(やけど)にもきく物なり」。

○屋代翁、小嶋氏、予と三人、寅吉を同道して山田大円がり行きけるに、あろじ(主)淤蘭陀(オランダ)より渡れる、オルゴオルと云ふ物を出して見せらる。そは図の如き筥(はこ)の中に、丸木にひしと針金を打ちたるを二本渡したり。外なる肘金を廻せば針金を打ちたる二本の丸木きしり合ひて、カリカリと鳴るを、それに連れて幾多の笛、ひやうひやうと互ひに異なる音を出すべく拵へたる物なり。笛は底にあれど、音は誰が耳にも、いと上に聞こゆれば、「笛はいづこにあらむ」と皆な不審(いぶか)しみけるに、寅吉ひとり「笛は底にあるべし」と云ふにぞ、大円子「実に然り」とて筥をかへして底を見せけるに、笛は底の外に十二本並べてぞ付きたりける。寅吉よく見て、「我が山にもこの器に似たる物あり」と云ふ故に、大円子「そはいか様に製れる物ぞ」と問へば、寅吉云はく、〔此処原本一頁空白〕。

○またこの日山田氏に集へる人々多かる中に、臼井玄仲といふ医の来たり居て云へるは、「我は信濃国の産なるが、筑摩郡小見宿なる神明宮の神主、寺田某と云ふ人の甥喜惣治といふ者、我も知れる者なるが、十六七歳の時に、ふと家を出でて帰らず。いかに尋ぬれども行方を知れざりしが、七年すぎて後の一日、衣服も何も家を出でたりし時の儘にて帰り来たれり。人々奇しみて『何処に居たりし』と問へば、『今は真田領なる日知山に居る山人「大姥権現」の使者と成りたるが、一度は実家に帰る例なる故に、しばし帰り来たれるなり』と云ひて、彼方の事を問へども言はず。止(とど)むれども止まらず、即時に出で去れり。こは今より十五年前の事なり。山人とはいかなる物ならむ」と寅吉に問ひしかば、寅吉云はく、「山人といふに種々の別あれど、まづは俗に云ふ天狗の事と心得をりて宜しきなり」。

○こゝに予、この答へたる趣の心に止まりて、委しく問はむと思ひしかど、集へる人も多ければ、纔かに懐紙に其の事を記し帰りて、翌日閑静なるをりを見合せ、「前にしばしば山人と云ふ称はなきかと問ひしかど、然は云はずと答へき。然れど決はめて山人と云ひてあるべき物と思ひて、先頃山に帰る時に汝に書きて贈れる歌にも、押(推)して山人と詠みたりしなり。然るに昨日玄仲に答へたる語に、山人と云ふに種々の別ある由いへること、耳に止まれり。いかで委しく語り聞かせよ」と切に問へば、寅吉云はく、「この事、前にしばしば問ひ給へれど、然は称せずと云へるは、下山の時師の誡めに、『暫く俗に云ふ儘に天狗と称して、山人など云ふことは、明かすこと勿れ』と禁(いまし)められし故なり。然るに今度また山に帰りて、先生の我に賜へる歌を出し切にこの事を問ひ給ふ由を云ひしかば、『苦しからず明かし聞かせよ』と許されし故に、折もあらば申さむと思へる間に、昨日玄仲の問はれし故に、ふと申し出でたるなり。今は師の許しなれば、いかでか包まむ。山人と云ひ天狗といふ由を委しく語り申すべし。まづ山人と云ふは、この世に生まれたる人の、何ぞ由ありて山に入り世に出でざれども、自然に山中の物をもて、衣食の用を弁ずる事を覚え、禽獣を友として居れば、最初の間は獣類もこを恐るれども、後にはなれ近づきて、食をさへに運び与ふ。三十年ばかりも山に居れば、誰も成らるゝ物にて、安閑無事に木石の如く長生す。これ真の山人なり。また深山に自然に生ずる物あり。そは異形さまざまなれど、まづは人の状に近き故に、これをも山人と云ふ。然れど此は魑魅の類ひとも云ふべし。さて我が師の如きも、山に住む故に山人とは称すれども、真は生きたる神にて仏法なき以前より、現身のまゝ世に存し、神通自在にして、神道を行ひ、その住する山に崇むる神社を守護して、その神の功徳を施し、或はその住する山の神とも崇められて、世人を恵み、数百千万歳の寿を保ちて、人界の事に鬧(さわ)がはしく、かつて安閑無事には居ざる物なり。また仏法渡れる後に現身のまゝ世を遁れて、仏を崇むる山に住み、その崇むる仏の功徳を行ふ山人も多し。これも自在の態ありて長生なり。また現身を蛻(もぬけ)の如く捨て化(うつ)れるは殊に夥しくあり。これまた霊妙なる事元よりなり。但し仏道信仰の者の化れるに、現身ながら化れるにも、現身を捨てたるにも、正と邪とあり。然るは世の限り邪道を信ずと云へども、幽界に入りて始めて其の道の妄なる事を悟り、正道に帰する心を生じて世人を利益す、これ正なり。また幽界に入りてなほ悟らず迷へる者、また悟りつゝも正道に帰せず、ますます我慢をはりて、生涯の失(あやまち)を改めざる者は、共に妖魔の部属に入りて、幽より事を行ひて、世人を邪道に引入れむとす、これ邪なり。彼の界(さかい)にて山人と云ふにはかくの如く差別多し。さて前に云へる安閑無事に木石の如く長生する山人をおきて、余の山人は人を誘ふなど、折々世に知らるゝ態を現はすを、人は右の差別を知らざる故に、凡て天狗の態といひ、天狗と名づけたるによりて、姑(しばら)く彼方にてもその儘に称ふれども右何(いず)れも天狗とは異なり。天狗と云ふはもと天狐の事なりと師説なり」。 『仙境異聞』(上)二之巻 終

|

![]()

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)