| ホツマツタヱ序文と構成 |

(最新見直し2012.02.28日)

「ウィキペディアのホツマツタヱ」その他を参照する。

| 「ホツマツタヱ序文」(奉呈文)を確認する。ホツマツタエを詠んだ大三輪臣(ミワのとみ)大直根子命(オオタタネコ)の奉呈文、 詞述(ことのべ)の長歌(うた)の三笠臣伊勢神臣(ミカサとみイセのかんおみ)大暁島命(オオカシマ)とがある。 |

| 【ホツマツタヱ序文】 |

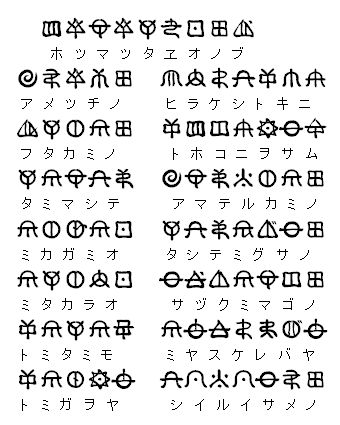

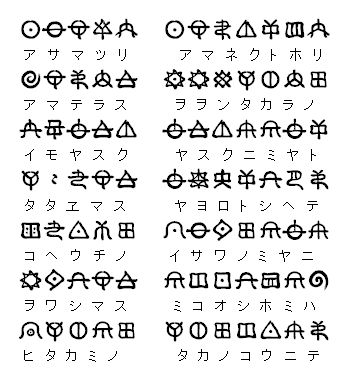

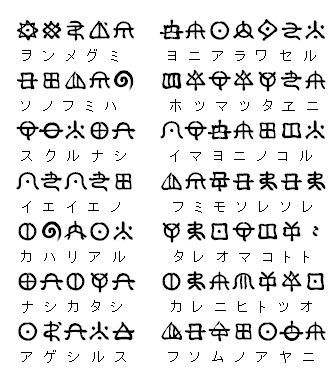

| ホツマ序文1 |

|

| 「ほつまつたゑ」を宣(の)ぶ |

| 天地(アメツチ)の 開けしときに 二神(ふた神)の 経矛に治む。 民増して 天照神の 御鏡を 足して三種(みぐさ)の 御宝を 授く御孫の 臣民(とみたみ)も 身安ければや。 臣が祖(おや) しいる諌めの。 |

| ホツマ序文2 |

|

| 畏れ身に 隠れ棲みゆく 陶(すえ)つ身を 今召さるれば その恵み、天に帰(返)りの 詣で物。ホツマツタヱの 四十紋(よそあや)を 編み奉り 君が代の 末の例(ため、範)しと ならんかと 畏れ身ながら つぼめおく これ見ん人は |

| つぼめおくとは、1・まとめ著す、2・蕾としておくの意。 |

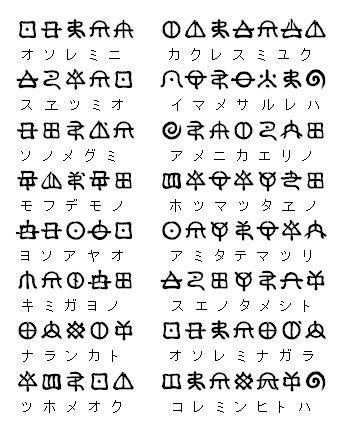

| ホツマ序文3 |

|

| 磯輪上(しわかみ)の 心ホツマと なる時は 花咲く御代の 春や来ぬらん。 磯の輪(地)の 真砂はよ(熟)みて 尽くるとも ホツマの道は 幾代尽きせじ 三輪の臣 オホタタネコが 捧げんと 234(フモミソヨ、二百三十四)歳 謹(つつし)みてヲス。 |

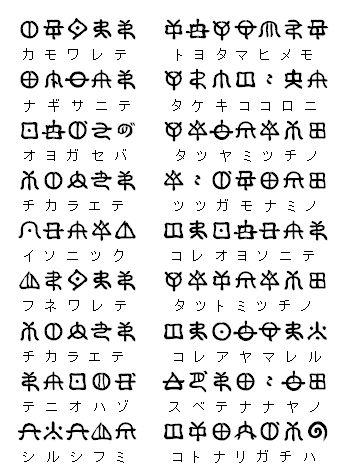

| ホツマ序文4 |

|

| 織り付けの 表の記と 餞押を 添えて捧ぐる 言宣べの歌 久方の 天が下領る 我が君の 代々に伝わる 冠は アマテル神の 作らせて 直御使八つの 御耳に 聞こし召さるる |

| ホツマ序文5 |

|

| 朝政(アサマツり) 遍く通り 天地 照らす 大御宝の 心(い)も安く ヤスクニ宮と 称えます 八万年経て 肥え(豊饒の意)内の 伊雑(いさわ)の宮に 御座(をわ)します 御子オシホミは ヒタカミの タカの首にて |

| ホツマ序文6 |

|

| 国治む 孫ホノアカリ 香久山の 飛鳥の宮に 御座します 弟ニニキネは 新田成す ニハリの宮の 十八万年に 新民増えて 名も高き ハラミの宮に 民を治し 遂に磯輪上(しわかみ) ほつまなる 六十万年(むそよろとし)の |

| ホツマ序文7 |

|

| 世を領りて 雷別くる 逸の守 時に御神 宣給ふは 今ニニキネの 幸霊魂 クニトコタチの 業霊魂 現る稜威と 考(かが)なえて ワケイカツチの 天君と 名付け賜わる 世の初め 今天皇(すへらぎ)の |

| ホツマ序文8 |

|

| 天君は 皆ニニキネの 稜威による 子・孫・曽孫の 末までも 天地照らします 大御神 百七十万の 年を経て 本の日輪に 還えまして 青人草を 照らします この故 君も 臣民も 気を安く潤る(昼働き、夜寝ることができるのです) |

| ホツマ序文9 |

|

| 御恵み 世に著せる その文は ホツマツタヱに 勝るなし 今世に残る 家々の 文もそれぞれ 変りある 誰を真と 為し難し 故に一つを 挙げ記す 二十六の文に |

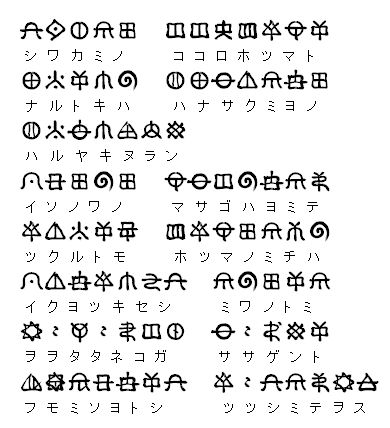

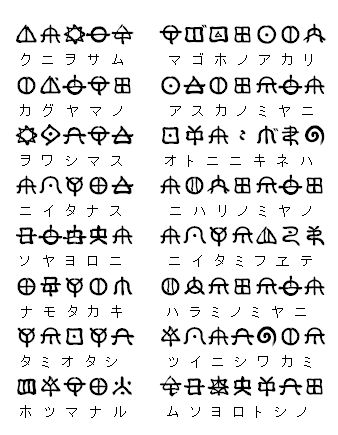

| ホツマ序文10 |

|

| 鴨破れて(鴨船が難破したとき) トヨタマヒメも 渚(なぎさ)にて 猛き心に 泳がせば タツヤミツチの 力得て ツツガモナミの 磯に着く これわよそにて 船割れて タツトミツチの 力得て これ誤れる てにおはぞ すべてななやの 記し文 異なりがちは |

| 鴨破れて(鴨船が難破したとき) トヨタマヒメも岸にたどり着こうと、勇猛心を奮い起こし懸命に泳いだ。その泳ぐ様は、まるで龍や蛟の力を得たように力強いものであった) その姿に励まされ供の者達も皆無事に岸に泳ぎ着くことが出来た。この歌も、他の書記では 「船破れて・・・ 龍と蛟の 力得て・・・」 トヨタマヒメは龍と蛟の力を得たように・・・と記されており、これはテニヲハの誤りである。「or」と「and」の違い。この様に全て(の伝記)で、それぞれ(七家)に伝わる記録が間違ってたり、異なってたりするのは |

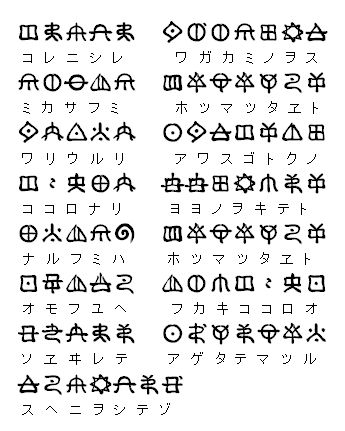

| ホツマ序文11 |

|

| これに知れ 我が神の推す 三笠文 ホツマ伝えと 割りうるり 合わす如くの 心なり 代々の掟と なる文は ホツマ伝えと 思う故 深き心を 添え入れて 上げ奉る 末にヲシテぞ |

| ホツマ序文12 |

|

| 初の添え歌 かかんなす 春のひとしく 廻り来て 磯の真砂は 岩となる 世世のんてんの ホツマ文かな 纏向(まきむく)の 日代(ひしろ)の御代に 三笠臣 伊勢の神臣(カンヲミ) オオカシマ(大鹿島命、大暁島命) 247歳 捧ぐ花押 クニナヅ |

| 初の添え歌を記す。世世のんてんの(その間幾代にも渡って、祝詞や神楽で守り伝えられて来たのが) 「ホツマツタヱ」の文である。纏向の日代(日代の宮=景行天皇の宮居)の御代に 三笠臣 伊勢の神臣(カンヲミ) オオカシマ(大鹿島命、大暁島命) 247歳 花押を捧げる クニナヅ(オオモノヌシを始祖とするオオタタネコの家に伝わった記録がホツマツタヱであり、アマノコヤネを始祖とするオオカシマの家に伝わった記録がミカサフミである) |

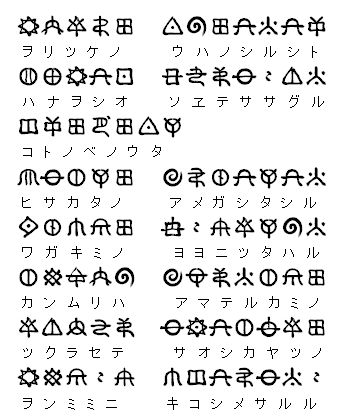

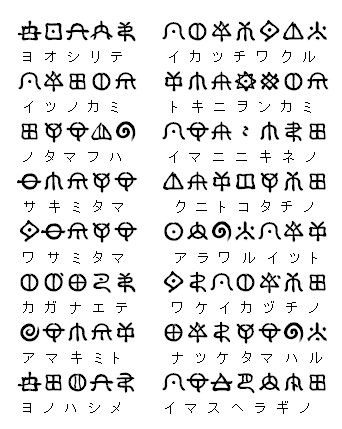

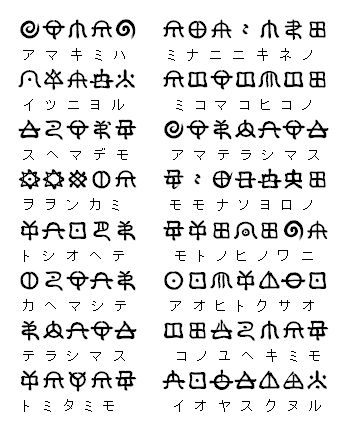

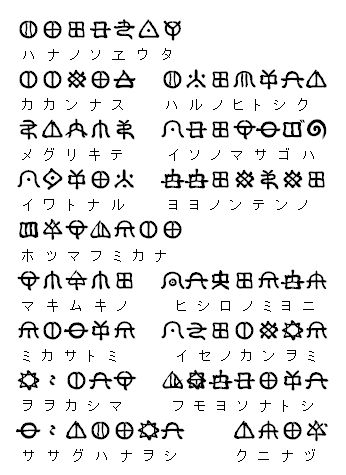

| 【ホツマツタヱ序文全文】 |

| ホツマ伝えを宣ぶ 天地(アメツチ)の 開けしときに 二神(ふた神)の トホコに治む。民増して 天照神の 御鏡を 足して三種(みぐさ)の 御宝を 授く御孫の 臣民(とみたみ)も 身安ければや 臣が祖(おや) 強いる諌(いさ)めの 畏れ身に 隠れ棲みゆく 陶(すえ)つ身を。今召さるれば その恵み、天に帰りの 詣で物。ホツマツタヱの 四十紋(よそあや)を 編み奉り 君が代の 末の例(ため)しと ならんかと 畏れ身ながら つぼめおく。 これ見ん人は 磯輪上(しわかみ)の 心ホツマと なる時は、花咲く御代の 春や来ぬらん。磯の輪(地)の 真砂はよ(熟)みて 尽くるとも、ホツマの道は 幾代尽きせじ。三輪の臣 オホタタネコが 捧げんと 234(フモミソヨ、二百三十四)の歳 謹(つつし)みてヲス。 織りつけの うわ(表)の印(記)と 花押しを 添えて捧げる 言宣べの歌。久方の 天(あめ)が下しる 我が君の 代々に伝わる 冠は 天照神の 造らせて さおしか(勅使)やつの 御耳に 聞こしめさる 朝政り あまねく通り 天照 ををん宝の 心(い)も安く 安国(やすくに)宮と 称えます。八万年(やよろとし)経て 肥え(豊饒の意)内の 伊雑(いさわ)の宮に 御座(をわ)します 御子おしほみは 日高見の 多賀の国府(こう)にて 国治む。 孫ホノアカリ 香久山の 飛鳥の宮に 御座します。弟のニニギネは 新田為す 新治の宮の そやよろに 新民(にいたみ)増えて 名も高き 原見の宮に 民を治(た)し 遂に磯輪上(しわかみ) ホツマなる むそよろとしの 世をしりて。 雷(いかつち)別(わ)くる 稜威(いつ)の神 ときに御神 のたまうは いまニニキネの 幸御霊 クニトコタチの わさ御霊 現れ出つと かがなえて わけいかづちの 天君(あまぎみ)と 名付け賜る 世の始め。 今天皇(すへらぎ)の 天君は 皆ニニキネの 稜威(いつ)による 御子、孫、ひ孫の 末までも、天照らします ををん神。百七十万(ももなそよろ)の 年を経て 元の日の輪に 還(かえ)まして 青ひと草を 照らします。この故君も とみたちも いお安くぬる。 (天照神)御恵み 世にあらわせる その文(文書)は ホツマツタヱに すくるなし 今世に残る 家々の 文もそれぞれ 変わりある たれをまことと 為し難し。かれにひとつを(ここに、一つの例を) あげ記す ふそむのあや(26のアヤ(章))に 鴨破れて。 トヨタマヒメも 渚にて 猛き心に 泳がせば 龍(たつ、竜)や蛟(みづち)の 力得て 恙(つつが)もなみの 磯に着く。これを他所にて 舟破(わ)れて 龍と蛟(みづち)の 力得て これ誤れる テニオハぞ。総て七家の 記し文。 異なりがちは これに知れ。我が神の推す 三笠文 ホツマ伝えと 割りうるり 合わす如くの 心なり。代々の掟と なる文は ホツマ伝えと 思う故 深き心を 添え入れて 上げ奉る 末にヲシテぞ。 花の添え歌 カカンなす 春の等しく 廻り来て 磯の真砂は 磐(岩)となる 代々のんてんの ホツマ文かな。纏向(まくむき)の 日代の御代に 三笠臣 伊勢の神臣(かんおみ) 大鹿島 二百四十七歳 捧ぐ花押 国撫ず |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)