| あわ歌考 |

更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).5.24日

「ウィキペディアのホツマツタヱ」その他を参照する。

| (れんだいこのショートメッセージ) |

| ここで、「あわ歌考」をものしておく。 2009.3.7日 れんだいこ拝 |

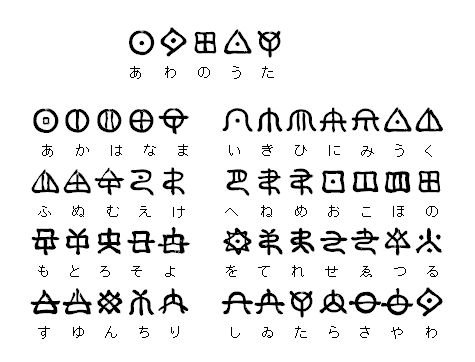

| 【アワのうた】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「アワのうた」の創作経緯が次のように伝えられている。「アワのうた」は日本書紀、古事記よりもさらに古い、「日本最古の叙事詩・歴史書」とも言われる「ホツマツタヱ」の中に記された、48音からなる5・7調の歌で、「ヲシテ文字」という神代文字による「40の文(アヤ)」からなり、歴史のみならず統治や社会生活にかかわるさまざまな知見が書かれている。「あ」から始まり「わ」で終わるため、「あわうた」又は「あわのうた」と呼ばれる。「あ」の文字は「日の丸」の意匠で、「わ」の文字は国旗を現わす意匠と伝わる(また、「あ」は天を意味し、「わ」は地を意味するとされている)。 「アワのうた」には深遠な自然観・宇宙観が内包されており、世の摂理が分かると同時に、アワの歌四十八音を声高らかに歌えば血液の循環が良くなり、健康で長生きができるとも云われている。現代の「あいうえお・・・」の「あかさたなはまやらわ」は、「アワのうた」の「あかはなま~たらさやわ」の並び替え順序を変えて、五七調にしていったものである。 第六代目アマカミの「オモタル」に世継の子がなく、そのためか政治も弛み、秩序が乱れていた。さらにこの頃、天候不順のため稲作も不良であった。国は疲弊し混乱していた。この最も困難な時、「イザナギ」と「イザナミ」のフタカミが「高天原」の神々から指名を受け第七代目アマカミを継がれた。二人は、秩序の回復には先ず言葉を正すことが重要だとお考えになられて、天と父をあらわす「ア」から始まり、地と母をあらわす「ワ」で終わる五・七調の美しい歌を創った。ヤは天地の子供としての人を象徴しているという。それが「アワのうた」である。「イザナギ」と「イザナミ」の時代、「国の政事(まつりごと:政治・人民の統治、神・尊への祈り)」の衰えが、「国民の言葉の乱れ」、「心の乱れ」につながっていた。国民の言葉が大層なまって、お互い通じなくなったのを心配し正そうとされた。これが「あわのうた」の誕生となり後生に伝わった云々と記されている。 両神は先ず、「葦原中国」で、天神から引き継いだ矛(ほこ)をシンボルに生産力の落ちた農業を復活させる。上の二十四声をイサナギが歌い、下二十四声をイサナミが歌い連ねてカダガキ(ビワの原型楽器)をかき鳴らしながら打って弾き歌い、アワの歌を教えて諸国を巡った。同時に、農業(稲作の方法)や機織りの指導などもなされた。その結果、秩序のある豊かな国ができた。この国をオオヤマトと呼ぶ。後に日本国と呼ばれるようになる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ホツマツタエには「アワの歌」と呼ばれる五七調48音で構成された歌が載せられている。その歌詞は次の通り。

アワの歌と同様にかな文字を重複させずに作られた歌として「いろは歌」がある。その歌詞は次の通り。

|

|

|

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||