| 第3章「病原菌理論の虚偽」 |

更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).1.31日

| (れんだいこのショートメッセージ) |

| ここで、「」をものしておく。 2011.03.21日 れんだいこ拝 |

![]()

|

今回は、第3章「病原菌理論の虚偽」の内容を紹介します。

病原菌理論の虚偽

現代医学(西洋医学)の考える「感染症」は、「病原菌理論」に基づいており、その基本的な主張は「病原菌が体に侵入して病気を引き起こす」というものです。 病気の原因となる微生物は病原体と呼ばれます。 NIH(アメリカ国立衛生研究所)は、生物医学研究を行うアメリカの政府組織で、「病原菌理論」を支持します。 にもかかわらず、NIHのホームページで興味深い記述を見つけることができます。 感染症を引き起こす病原体として微生物について説明している項目で、

と述べられています。 「宿主に感受性がなければ、病原体に曝露されても感染症は発症しない。」ということです。 つまり感染症を発症するかしないかは、病原体に曝露されることというより、他に原因があるようです。

一般的に、理論という言葉には「仮説」という意味は含まれていません。 理論の作成には、まず仮説を立て、それについて考えられる現象についてより多くの説明を収集します。より理解を深めるため、実験を行います。 実験により、説得力をつけた仮説が、理論として成立します。 したがって、現代医療の提唱する病原菌理論は、多くの確立された事実の存在を示唆する傾向があります。 徹底的に調査され、科学的根拠に裏付けられている印象を持たされます。 しかし、病原菌理論には証拠がありません。 「病原菌理論に科学的証拠はない」という主張を裏付ける情報源は数多くあります。

1911年5月、ロンドンで講演を行ったレバーソン博士は、

1928年、ベドウ・ベイリー博士は、ロンドンメディカルワールドという雑誌に記事を掲載しました。

フローレンス・ナイチンゲールは、19世紀、長い看護のキャリアで何千人もの患者を世話した経験から、1860年、「看護覚え書」にこう記しています。

病棟が過密になると、通常の発熱の症状を示していた患者の症状に変化が生じ、腸チフスの症状を示します。 この現象は、病原体による感染に見えますが、ナイチンゲールは「感染はなかった」と報告しています。 「病気の悪化は、患者の不健康な状態が引き起こした自然の結果である。」と述べています。 ●過密 などの要因が病気の悪化を引き起こした、という認識です。 天然痘が流行した状態と、非常によく似ています。

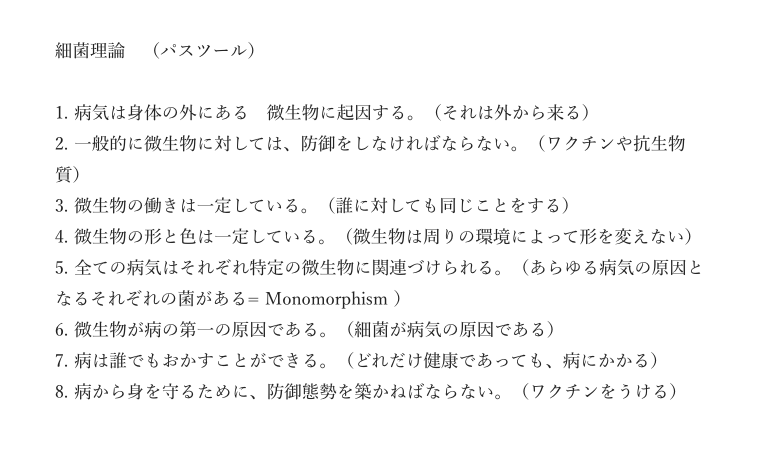

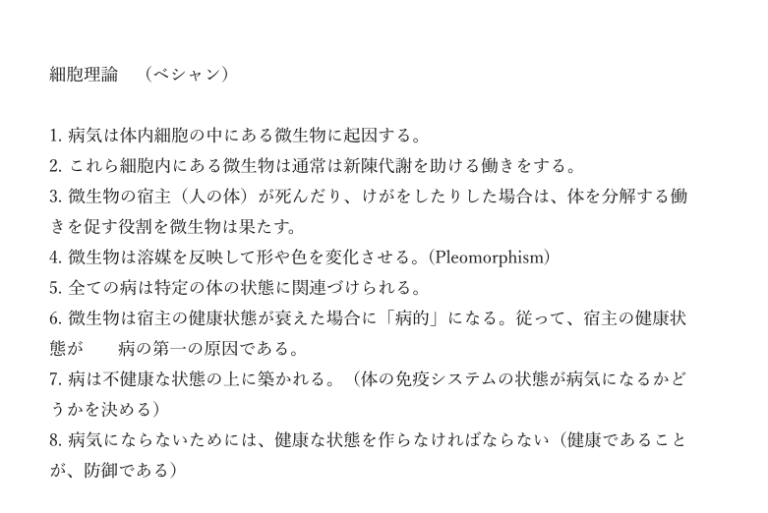

ワクチンは感染症を予防するという理由で、現代医療では正当化されています。 病原菌理論と予防接種は密接に関係しています。 「軽度の病気にかかることは重度の病気を予防する」という考えは、予防のために病原体を体内に注射するという案につながりました。 この結果、細菌説の「父」としてルイ・パスツールは賞賛され、ワクチンは製薬の利益の大部分を占めるようになりました。

「感染症は病原体によるもの。」と最初に提唱したのは、パスツールではありません。 19世紀以前にも似たようなアイディアは存在していました。 1546年、イタリア人医師ジローラモ・フラカストロは、病気の原因になる微細な実体があるという説を提唱しました。この説には、「実体は熱によって病原性になる。」という考えが含まれていました。 しかし、フラカストロは「実体」を観察することができません。 1676年、アントニウス・ファン・レーウェンフックは、現在「菌」として認識されている小さな実体を見ることができる顕微鏡を発明した、と報告されています。 1762年、ウィーンの医師であるM・プレンシズ博士が、パスツールの理論よりも1世紀早く「感染症の病原菌理論」を提案しました。

ロバート・メンデルソン医学博士は、「医療異端者の告白」という本の中で、医療機関の「権威」に対する信念が見当違いであることを指摘しています。 現代医療は、人々の信仰なしでは成り立ちません。 医療に対して疑問を持つことで、この信仰から解放されます。 歴史家のジェラルド・ガイソンは、1995年の著書 「ルイ・パスツールの私的科学」の中で、パスツールがどんなに親しい同僚に対しても、自分のメモを見せなかったエピソードを紹介しています。 メモは、パスツールの死後も彼の家族により守られ、誰の目にも触れないようになっています。 天然痘ワクチンを作ったエドワード・ジェンナーも、病原菌理論のルイ・パスツールも、英雄と呼ばれる権利はありません。 この二人は、人の病気、苦しみを産み出してしまいました。

パスツールの病原菌理論を現代医療は、「感染症とは微生物が体に侵入すること」と解釈しましたが、これは誤解を招く恐れがあります。 体の内因性微生物も病気を引き起こす可能性があると主張されているからです。 メイヨークリニックのウェブサイトの「感染症」の項目では、

とあります。 この主張はおかしいです。 無害な微生物が病原性になるための条件は記述にありませんが、病原菌は絶えず変異して免疫系を圧倒し、病気を引き起こすことが示唆されています。 別の説明では、

と述べています。 内因性微生物と侵入微生物が互いに競合するが、細菌叢のバランスが取れている場合、侵入微生物は抑制されるという意見です。 しかしその防御機構が弱まっている場合、体は日和見病原体に圧倒される可能性があります。 これは現代医療が、体の内因性生物が病原性に変わる条件について理解が不十分なことを認めているように解釈できます。 とはいえ、侵入する病原体が病気を引き起こすことを防ぐために、免疫に依存することには問題があります。 免疫系の機能は「病原体を攻撃して破壊すること」であると主張されています。 これは、強力で完全に機能する免疫システムがすべての侵入者を破壊できることを意味し、したがって、強力な免疫システムを持っている人は誰でも、潜在的に体内に感染性病原体を持たないはずです。 しかし、病原性であると主張されている微生物は、健康な人々の体内で発見されています。 この状況に対する説明は、いくつかの病原体が休眠状態で体内に存在する可能性があるということです。 しかし、強力な免疫システムは、いわゆる休眠状態であっても、免疫システムが弱くなったときにその後「活性化」される可能性のある病原体の存在を容認するべきではありません。 現代医療によるこの説明は、病原菌理論に関連する説明のすべての矛盾に、筋の通る答えを提供することはできません。 残念ながら、これらの異常な矛盾に対処する現代医療は、明確な答えを提供しない代わりに、さらなる異常、矛盾を使って複雑な答えをを作りました。

病原菌理論は現代医療だけでなく、代替医療にも浸透しています。 この本を執筆するにあたって参照した文献の著者たちでも、病原菌理論を支持する専門家がいるくらいです。 これはWHOをはじめとした、世界の現代医療の努力の賜物だと思います。

過去3世紀にわたって、科学は大幅に進歩しました。 それは必ずしも有益ではなく、結果的に害になるものも含まれます。 科学が進歩するとともに、科学者・専門家の権威もどんどん大きくなりました。 異議を唱える見解には、「非科学的」や「疑似科学」の烙印を押します。 そしてその害の影響が特に大きいのが、健康の分野です。 第1章「病気の処方薬」でも説明しましたが、医学における実験は、実験室での実験が人体にも適用されるという条件で行っています。

医療の実験では、経験的証拠はほとんど無視され、健康なボランティアを被験者として使う人体実験であっても、健康な人と病気の人で同じ結果が得られる前提での実験結果を取っています。 副作用を調べる実験は実験期間が短い場合がほとんどで、長期的な副作用は調べられません。 さらに、組織、細胞、分子のみを取り出した状態で行う実験は、同じ結果が生体でも得られるという確証はありません。 ロンドン大学の生理学者、ハロルド・ヒルマン博士、彼の長いキャリアの中で行った調査の結果は、

という大胆な主張が生まれました。 培地に加えた変更が、培養に含まれる細胞の活性と健康に直接影響を与えることが観察されています。 ヒルマン博士は自身のウェブサイト上で行った調査結果を発表していましたが、2016年、博士はお亡くなりになり、現在はサイトも機能していません。 多くの記事が未発表のままになっていますが、公開された論文のみが効力を持つという考え方は誤っています。 2011年のヒルマン博士の論文では、このように述べられています。 多くの実験手順に矛盾が生じています。

など。 これらの手順を踏む結果、細胞は明らかに死んでいます。

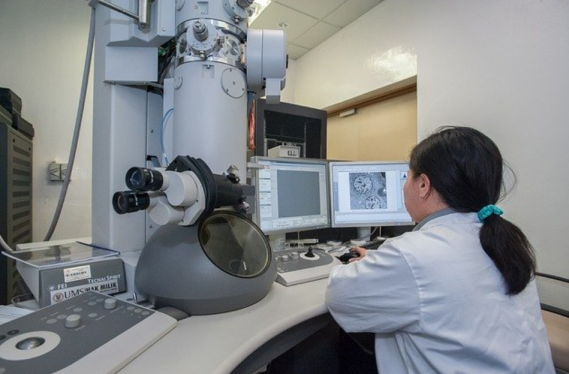

細菌やウイルスなどの微生物を観察するための電子顕微鏡。 ヒルマン博士は、

と明言しています。 電子顕微鏡では、生きたウイルスを観察することができません。 実験室で人工的に作成された環境は、実際の人体とは似ても似つかない環境であり、そんな環境での実験からの結果は当然不適切なものになります。

ウイルスは、「生きた細胞内でのみ複製可能な微粒子」「タンパク質の殻に囲まれた核酸(DNA、またはRNA)のコアで構成されている」と定義されています。 さらにウイルスの中には、エンベロープという脂質性の膜の構造を持つものと、非エンベロープという持たないものに分けられます。 ウイルスの定義の中では、ウイルスが多くの病気の原因になっていることも含まれています。 これがあたかも明確に証明されているかのように… 事実は、ウイルスが病気の原因であることを明確に示す科学的証拠はありません。 19世紀に病原菌理論を信じていた科学者たちは、調査していた多くの病気に関連していると思われるさまざまな細菌を発見しました。 しかし、すべての病気の病原体(細菌、または真菌)を特定することはできず、この特定できなかった病気の存在が、彼らを「病気の原因となった他の有機体がなければならない」という考えに導きました。 そしてその有機体は、「光学顕微鏡では見えないくらい小さい微生物であるに違いない」と信じ込みました。 そしてその「光学顕微鏡では見えないくらい小さい有機体」は、1930年代に電子顕微鏡が発明されたのち、観察されました。 この観察された有機体が「ウイルス」です。 細菌が原因ではない病気の原因は、ウイルスということになりました。

「ウイルス」という単語は、ラテン語で「毒」「有害物質」という意味があります。 18世紀〜19世紀の文献、特に天然痘とワクチン接種に言及しているものを注意深く読むと、「ウイルス」という言葉が、明らかにある種の「有害物質」を指していることがわかります。 文献では、天然痘患者の膿をウイルスと呼んでいますが、それは感染を拡大させるという意味のウイルスというより、単に毒という意味のウイルスでした。 この時期の文献の中でも「感染」という言葉は使われていましたが、これは病原体の広がりを意味する感染というよりも、「汚染」という意味合いが大きい側面があります。 疾患患者の膿を健康な人の体内に注入(接種)すると、健康な人の血流は汚染されます。 敗血症(blood poisoning)は、感染により起こるのではなく、毒の汚染により起こります。

ウイルスの定義では、ウイルスを「生物」とは呼んでいません。 ウイルスが生きているかどうかの問題は、賛否両論です。 「生きている」と定義するには、クリアしなければいけない条件があります。 全米科学アカデミー(NAS)のリン・マーギュリス博士は、著書「共生惑星」で、生きているものと生きていないものの違いを説明し、ウイルスは生きていない「非生物」に分類しています。

現代医療では、ウイルスが「生き物である細菌のように振る舞う」と主張されているため、ウイルスが生物か非生物かはグレーゾーンとなっていますが、「ウイルスが感染性であり危険」という印象を与えるには、ウイルスが生物でないと問題です。 しかし、マルグリス博士が述べているように、「生細胞の膜の外にあるウイルスは不活性である」ため、ウイルスが人の間で伝染するという可能性には矛盾が生じます。 もしウイルスが生きていない非生物であるのならば、どのように移動し、感染を拡大するのでしょう? どのように体内に入り、細胞に感染するのでしょう? 生きていないウイルスに運動能力はないはずです。 一部の人は、「ウイルスが様々な粒子に乗せてもらい移動する」と主張し、感染症の伝染性を正当化します。 しかし、運動性がないのなら、粒子に乗せてもらう行動すらできないはずです。 この疑問に対し、現代医療は筋の通る説明ができていません。 ウイルスが感染を起こすメカニズムは分かっていないのです。

一般的には、咳やくしゃみの際に飛沫する唾液や粘膜粒子に付着したウイルスが他者の体内に入り感染すると考えられていますが、唾液や粘液に付着したウイルスが空気中を移動することはこれまで観察されていません。 ウイルスが観察されたのは、実験室の電子顕微鏡下のみです。 ウイルスの空気感染は仮説でしかありません。 ハーバート・シェルトン博士の著書「ナチュラルハイジーン」の一説によると、

とあります。 10人という数は少なすぎると思われるかもしれませんが、病原菌説が正しいのであれば、この10人がインフルエンザを発症しないことはおかしいということになります。

現代医療では、ウイルスが細胞に侵入すると複製し、これが病気を発症させるとしています。 医療機関サイトEncyclopediaof Life(EoL)では、ウイルスを「生き物」として認識しています。

と説明しています。 ヒルマン博士は、この「受容体」を、実験プロセス上で生成された人工細胞であると特定しています。 さらにEoLでは、

とも説明しています。 実際、細胞死は毎日何十億もの細胞で起こっている正常なプロセスです。 「細胞死=病気」とも取れるこの表現は、誤解を招く恐れがあります。 細胞死が病気のプロセスであると認識されている理由は、これが実験室での実験中に観察された可能性が高いためです。 医薬品やワクチンを製造すること前提の実験では、ほとんどの場合「ウイルスが細胞内で複製したことを観察した」と報告、その後、細胞は死にます。 これで実験結果は「ウイルスが細胞を殺した」となりますが、実験の手順上細胞が死んだ可能性は無視されます。

生体内からウイルスが直接検出されたことはありません。 特定の症状を示す一部の人から抗体が検出されると、感染が確認されたことになるだけです。

風邪で医療機関を受診すると、ウイルスの有無の検査をせずに問診での症状だけで「ウイルス性疾患」という診断をされることがよくあります。 さらに、無症状の人が感染者にされることもあります。 EoLではこれを

と説明しています。 休眠していたウイルスが眠りから覚め活性化すると、症状を引き起こす可能性があるということです。 現代医療はこれを「潜伏感染」「潜伏期間」と呼ぶことにしました。 潜伏感染のメカニズムについては、説明も曖昧で証拠もありません。 例えば、水痘ウイルス。 水痘ウイルスは、潜伏感染を引き起こすウイルスの代表例で、このウイルスに一度感染するとウイルスが体内に潜伏し、活性化されると症状が出る、休眠に入ると症状が治まる、を繰り返すとされていますが、これがどのように起こるかについての説明はありません。

ウイルスは病原体ではないと認める、数少ない勇気のある科学者の一人にリン・マーギュリス博士がいます。 マーギュリス博士は、

と述べています。 別の科学者で、ウイルス学、分子生物学、生態学、海洋生物学を研究したドイツの生物学者、ステファン・ランカ博士は、

と語っています。

細菌は、ウイルスと異なり、生物です。 そしてウイルスと同様、細菌が病原体であるという主張は誤りです。 1676年、アントニー・ファン・レーウェンフックが最初の実用的な顕微鏡を発明。 微生物を観察できるようになりました。 1762年、プレンシズ博士が最初の「病原菌論」を提唱。 19世紀になってから、昆虫学者アゴスティーノ・バッシにより、病原菌論の証拠を提示したとされる実験が行われました。 このように、病原菌論は、「病原菌理論の父」と呼ばれるルイ・パスツールが提唱するより前に存在していました。 17世紀、18世紀、19世紀の間、ヨーロッパ中に多くの病気が蔓延していました。 それは、 ●チフス などが含まれます。 イギリスの多くの町や都市に存在した不衛生な環境は、ヨーロッパ中の多くの町や都市にも蔓延していたことに注意する必要があります。 現代細菌学の創設者と見なされているのはロバート・コッホ博士です。 コッホ博士は、特定の病気が特定の細菌によって引き起こされたという証拠を提示したと主張されていますが、パスツール同様、コッホ博士も誤った英雄です。

ピーター・デュエスバーグ博士の著書「エイズウイルスの捜査」によると、

とあります。 細菌は、特定の病気を持っていない人からも検出されるのです。 例えば、ブドウ球菌感染症。 このブドウ球菌は、健康な人の常在菌であり、深刻な病気を引き起こす病原菌でもあります。 健康な人がこの菌によりなぜ病気を発症しないかは、説明がありません。 コッホの原則は、時代遅れで欠陥があるため、修正が必要です。

細菌について認められている事実の一つとして、細菌が様々な場所に生息するということです。 ●土壌 など。 動植物に生息する細菌は、宿主に有益な貢献をしている菌、特に何もしない菌がいます。 人間の消化器官に住む細菌は、栄養素を作り出してくれるという重要な役割をする菌もいます。 このような有用菌、または日和見菌が、どのように病原性を持つ菌に変わるかは解明されていません。 したがって、細菌が病原性を持つという説は、現段階では仮説に過ぎないと言えます。 細菌には、生物の体内から死んだ細胞を排除する機能を持つものもあり、「分解者」として役立っています。 生体内では毎日自然のプロセスとして起こっている細胞死。 特に毒素への曝露があった際の細胞の損傷、細胞死の後片付けをしてくれるのが、細菌です。 細菌に病原性があると決めつけることは、大きな代償を支払うことになります。 その理由は、抗生物質の使用です。 しかし病原菌論がベースの現代医療は、この間違いを認めることに消極的です。 この間違いを認めることは、抗生物質とワクチンを否定することになるためです。

現代医療では細菌の単相性を主張しますが(例外は認めている)、細菌は多形性であり、各々形態を変化させます。 置かれた環境により細菌が形態を変化させることは、ミトコンドリアの遺伝物質が本質的に細菌であることを考えると、驚くべきことではありません。 実験室と生体内では環境が全く異なるため、同じ細菌を観察しているつもりでも、全く違う特性が見られる可能性が出てきます。 細菌が多形性であることを認めてしまうと、この矛盾も認めることになるため、現代医療では細菌の単相性を主張します。

代替医療で主に主張される説、細菌が病気を引き起こすメインの原因というよりは、特定の細菌が放出する毒素が病気の原因になっているという説。 これも誤解があります。 病変部位に見られる細菌は、毒素による細胞損傷の処理のためにそこに存在していたと考えられます。 石油化学物質や重金属など、環境汚染を細菌が無毒化してくれることと同じように、体内でも毒素による損傷を細菌が無毒化してくれます。 大腸菌は食中毒の原因として知られていますが、同時に健康な人の体内に生息していることもわかっています。 コッホの原則によると、体内に大腸菌を持つ人は全員食中毒を発症しなければおかしいということになります。 大腸菌は食中毒の原因菌ではなく、病原性の細菌は存在しません。

抗生物質の定義は、「微生物によって生成された、または微生物に由来した、他の微生物の成長を破壊または阻害する物質」です。 抗生物質は主に「細菌感染症」の治療に使用されます。 それらは「ウイルス感染」には効果がないと考えられています。 一番最初に開発された抗生物質は、ペニシリンです。 これは現代医学最大の成果の1つとして評価されていますが、真実は多くの人の認識とは異なります。 細菌が無害であることは、上記で説明しました。 しかし現代医療は、生物の体内に何兆もの細菌が存在することは認めていますが、細菌が無害であることは認めていません。 医薬品が特定のターゲットにのみ作用するということは不可能であるということ同様、抗生物質も特定の細菌をターゲットに作用することはできません。 抗生物質が「悪い細菌のみではなく、有用菌にも作用してしまう」ということは、現代医療にも認識されています。 現代医療は、「何兆もいる細菌のうちの一部の有用菌・無害菌のグループの喪失は、深刻な問題ではない」という認識です。 この認識には問題があります。 抗生物質は有用菌まで殺してしまうことと同時に、体内に損傷も与えてしまうという事実が存在します。 内分泌腺の機能を研究したヘンリー・ビーラー医学博士は、

と説明しています。 ビーラー博士は、

とも述べています。 抗生物質にはペニシリン系以外にも様々な種類がありますが、種類、形態(錠剤、液体、注射)に関係なく、毒性があります。 抗生物質の一般的な副作用は、NHS(イギリス健康保険サービス)などの現代医療機関にも認識されており、消化器系への影響、嘔吐と下痢が含まれます。 これらは体が毒素を排泄しようとするために起こります。

抗生物質の使用でだんだん抗生物質が効かなくなってくる「抗生物質の耐性」。 WHOのファクトシートには、「抗生物質の誤用が耐性の問題を引き起こす」と記されていますが、それがどのように起こるかは説明されていません。 細菌の多形性により、細菌が形態を適応させるからなのでしょうか? 抗生物質の処方は、最初の抗生物質で効果が見られない場合、さらなる抗生物質が処方されるケースが一般的です。 この療法は、内分泌系、特に副腎を刺激し続けます。 これが長期間にわたると、内分泌腺は弱まり、代謝の制御やストレスに対する体の反応などの機能が阻害されます。 代謝機能が弱まり症状が改善しない、または悪化したように見えることを、現代医療では病原菌が抗生物質に耐性を持った結果と捉えます。 さらなる深刻な健康問題は、がんリスクの上昇です。 抗生物質の長期使用は、腸内でがんの前駆体が成長しやすい環境を作ります。

スーパーバグとは、抗生物質耐性菌のことを指します。 最も一般的なスーパーバグの1つは、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)で、「多くの抗生物質に耐性を持つ危険な細菌」とされています。 メチシリンは、ペニシリン系抗生物質です。 すでに説明したように、ブドウ球菌は健康な人の常在菌であり、深刻な病気を引き起こすとされる病原菌でもあります。 コッホの原則に当てはまりません。 現代医療は、「このブドウ球菌のいくつかの菌株だけが抗生物質に耐性がある」と主張しています。 そして抗生物質耐性菌に対して、さらに強い抗生物質を開発し対応しようとしています。 さらに強い抗生物質を使うようになれば、状況はさらに悪化するでしょう。

真菌は、動物でも植物でもありません。 真菌の定義は、「腐生植物として、または動植物の寄生虫として生きている生物」です。 ※真菌は植物ではないので、「腐生植物」という呼び方は本当は語弊があります。 メディカルマイクロバイオロジーという教科書には、

と主張しています。 「感染しているが、無症状の人もいる」という細菌・ウイルスの説明と同じことが真菌にも当てはまります。 真菌の病原性が病気を引き起こす際に他の要因が必要であるということは、基本的に真菌には病原性がないことを意味します。 「細菌の腐生性は、人体に有益な面もある」ということは先ほど説明しました。 真菌にも腐生性があるということは、真菌も人体に有益である可能性があります。 感染症を引き起こすと言われている真菌の代表は、カンジダです。 この酵母は、もともと人体の常在菌であり、微生物群集の不均衡によって感染を引き起こすと認識されています。 カンジダの異常増殖を引き起こすのは、この不均衡です。 不均衡の原因の1つは、抗生物質の乱用です。 メディカルマイクロバイオロジーでは、

と説明しています。 真菌は寄生虫のように外部から侵入してくるわけでもなく、宿主に害を与えるわけでもない。 「寄生虫として生きている生物」という説明は、おかしいということになります。 先ほど説明したように、抗生物質は「毒」であり、細胞損傷を誘発します。 細胞損傷の結果、カンジダ菌が異常増殖すると考えられます。 抗生物質の使用などの要因がなければ、真菌は害を及ぼさず、死んだ細胞の残骸を分解し除去してくれる有益な存在であると言えます。 しかし、現代医療は、細菌やウイルスの時と同様、「真菌のほとんどは病原性があるため、治療で殺さなければならない」と主張します。

原生動物は、微細な単細胞生物のグループのことです。 マサチューセッツ大学地球科学部教授、リン・マーギュリス博士は、生物を5種類のグループに分類しました。 ●動物 原生動物の例は、 ●マラリア原虫 などがあります。 2011年7月の「ヒトマイクロバイオームにおける微生物真核生物:生態学、進化および将来の方向性」という記事では、次のように述べています。

またしても衛生状態の悪さが健康状態の悪さに関連している問題です。 これは偶然ではなく、人間や動物の排泄物の近くに住むことは非常に不健康であることを理解する必要があります。 細菌の存在は関係ないのです。 廃棄物に細菌や真菌が存在するのは、腐生生物としての機能によるものです。 菌は下水処理施設でも利用されているくらいです。 記事にはこのような記述もあります。

人々に症状がなければ、彼らは病気と見なすことはできません。 つまり定義上、病気の原因物質である病原体に感染した可能性はありません。 マラリアは、特に発展途上国の国々で、致命的な病気の1つと見なされており、その原因はマラリア原虫という寄生虫であると言われていますが、この主張に反論する証拠が増えています。 M.L.ジョンソン博士は、

と述べています。 リーシュマニア症は、サシチョウバエ(サンドフライ)に刺されることにより、リンパを介して細胞が感染し、発症すると言われています。 リンパシステムの機能は、毒素や老廃物の体からの除去です。 この時点で、リーシュマニア症も毒素と関連していることが示されています。 リーシュマニア症の治療には、毒性が高く、症状を悪化させるアンチモンを含む薬が使用されます。 2019年3月のWHOファクトシートは、リーシュマニアの危険因子として、

としています。 また、

と主張しています。 またしても「病気を引き起こすかもしれないし、引き起こさないかもしれない」というコッホの原則に反した意見です。 実際は不衛生な生活環境やその他の要因が大きく関係しています。 トリパノソーマ症は、トリパノソーマ属原虫の感染を原因とする感染症です。 トリパノソーマ症、アフリカトリパノソーマ症(睡眠病)は、ツェツェバエに吸血されることにより感染するとされていますが、WHOファクトシートには、

とも記述されています。 この矛盾から、「トリパノソーマ症は、ツェツェバエによる寄生虫感染ではない。」と解釈できます。 ハーバート・シェルトン博士の「ナチュラルハイジーン」の中では、

とあります。

とも述べています。

寄生虫は複数種類存在し、肉眼で見える大きさのものもあるため、微生物ではありません。 定義では、寄生虫が体に侵入し症状を引き起こすとされていますが、これは間違いです。 実際は、病気の状態の体が先にあり、その結果寄生虫が寄生します。 ハーバート・シェルトン博士の「ナチュラルハイジーン」では、

とあります。 つまり、病気の消化管、有毒物質の負荷がかかっている消化管には寄生するということです。 ミミズが土の中の死んだ物質を分解するように、寄生虫も消化管内の病的物質を食べてくれていると考えられます。

「微生物によって病気が引き起こされていない」という主張を裏付ける圧倒的な証拠が存在し、「病原菌理論」の基盤となった考え方と仮定の重大な欠陥を明らかになりました。 しかしこれは、他の疑問も生み出します。 その一つは「免疫」です。 免疫の定義は、「循環する抗体と白血球の存在によってもたらされる、感染に抵抗する身体の能力」です。 免疫の概念は、外部の病原体が体に侵入して感染し、それによって病気を引き起こすという考え、つまり病原菌理論と密接に関連しています。 したがって、病原菌理論を否定することは、免疫の概念も考え直さなくてはいけないということになります。 抗体とは、「特定の抗原の存在に応答してリンパ組織で合成され、血漿中を循環して抗原を攻撃する特別な種類の血液タンパク質」のことです。 NIH(アメリカ国立衛生研究所)のウェブサイトでは、

ということを説明しています。

とされているため、抗体の存在は以前の感染の「証拠」となり、それは抗体検査によって検出できるとされています。 ブドウ球菌や大腸菌、カンジダ菌など、多くの病原体が内因性であり常在菌であるにもかかわらず、体がこれを攻撃するとはどういうことなのでしょう? 現代医療はこの疑問に答えるために「自己免疫疾患」という言葉を生み出しました。 病原菌理論が間違っているとなると、体は病原体から身を守る必要がなくなります。 スタンフォード大学のウェブサイトで公開された「ボディーガード:免疫システムの秘密」という記事では、

と述べています。 現代医療ではこれほどまでに免疫について理解がないという事実は、現代医療の病気についての主張の信憑性がなくなることにつながります。 「免疫」という言葉の定義は、「何かに影響されない」ことです。 まとめパスツールが提唱し、現代医療の基盤になっている病原菌理論は間違っている、ということを説明しました。 その理由として、感染症についての現代医療の説明に、様々な矛盾があることが挙げられます。 ●感染しても無症状の人がいるという、コッホの原則に反することを認めていること などです。 現代医療は、これらの矛盾に対し、 ●よくわからない などの理由で正当化しようとしています。 病原菌理論が間違っているとなると、医薬品、抗生物質、ワクチンなども間違っていることになり、現代医療がひっくり返る問題です。 病気・感染症の原因が病原体でないとすれば、何か? これは衛生環境、汚染、有毒物質という要因が大きいようです。 病気の症状は有毒物質を排出しようとしている症状であり、病原体と思われている細菌・真菌は、腐生生物と言い、有毒物質による細胞損傷を分解するために病変部位に存在している可能性があります。 本当の免疫、「何かに影響されない」という意味の免疫は、衛生環境、汚染、有毒物質の問題をクリアした時点で得られるということになります。 次回、第4章「感染症神話」では、過去に流行した感染症の例をいくつか挙げ、一般的な認識との誤差、その矛盾点を指摘しています。

|

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)