| この手何目その2 |

更新日/2018(平成30).1.21日

| (囲碁吉のショートメッセージ) |

| ここで、「寄せのこの手何目」を確認しておく。 2005.6.4日 2015.02.15日再編集 囲碁吉拝 |

![]()

| 【この手何目】 |

【坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房はこちらから】  囲碁名言集 さて、今回の執筆項目は次のようになる。

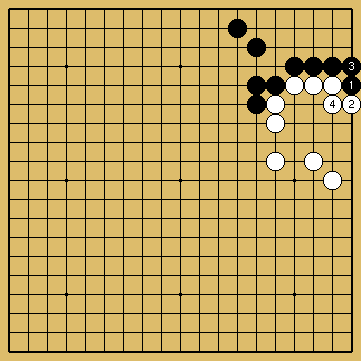

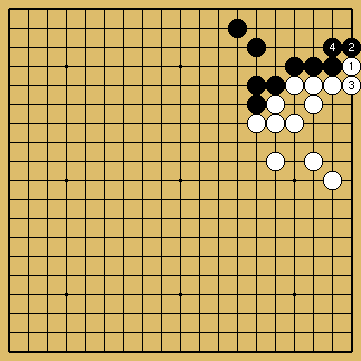

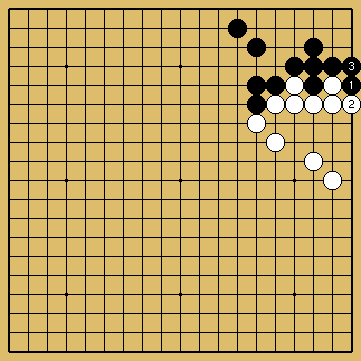

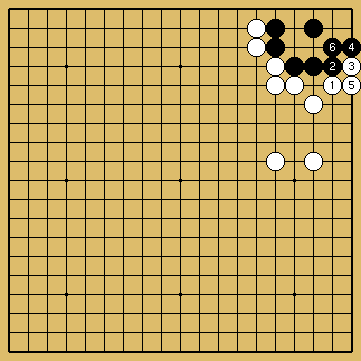

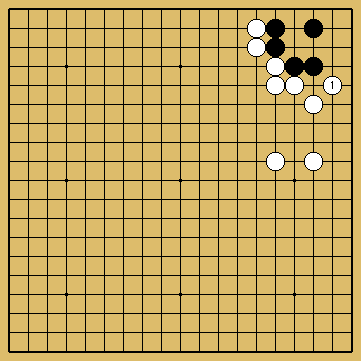

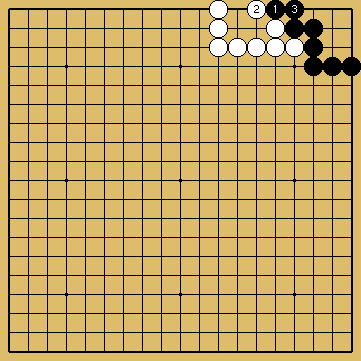

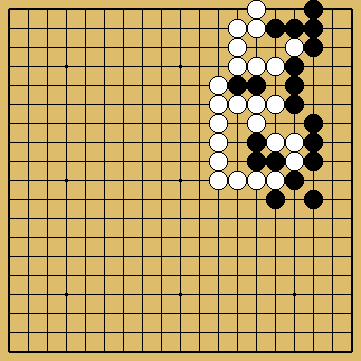

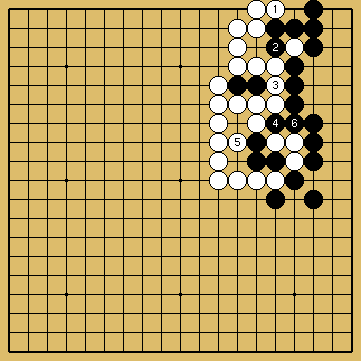

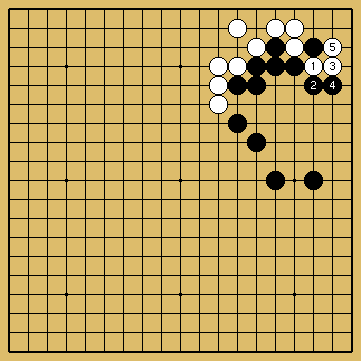

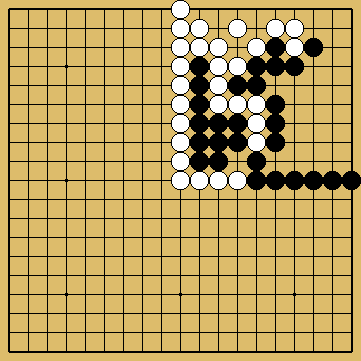

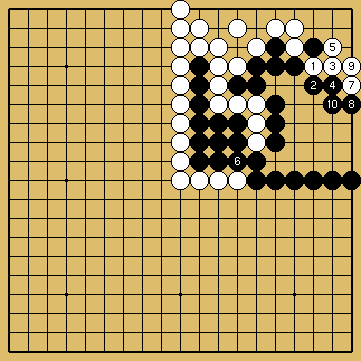

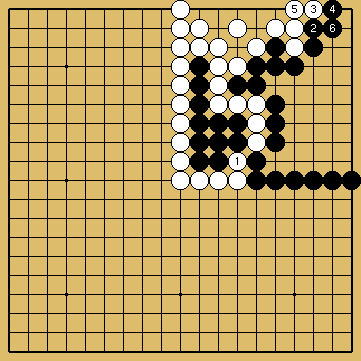

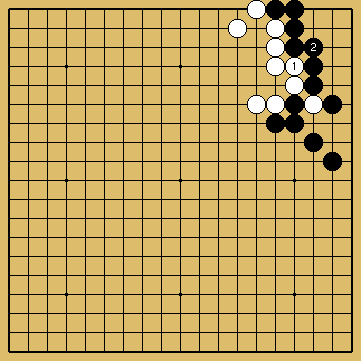

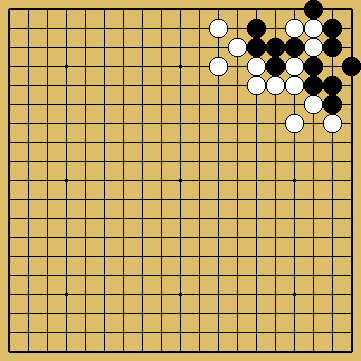

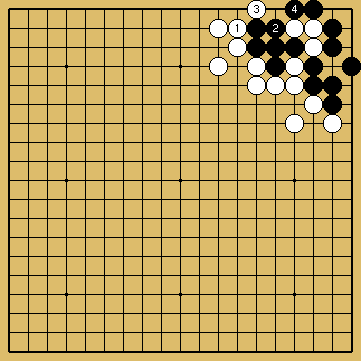

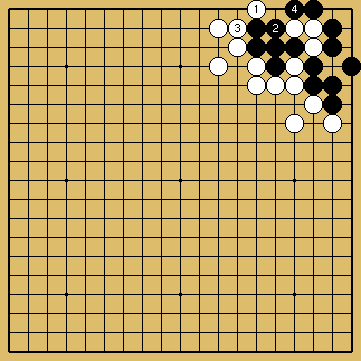

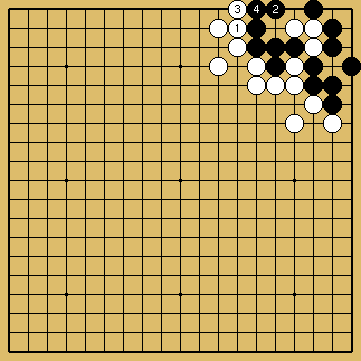

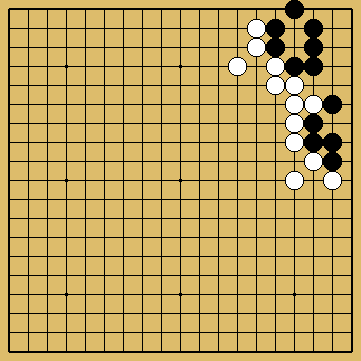

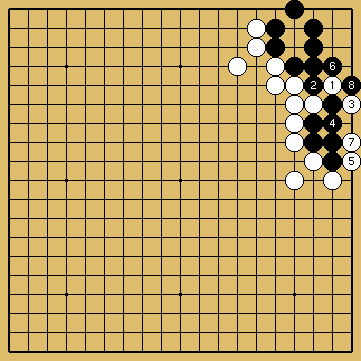

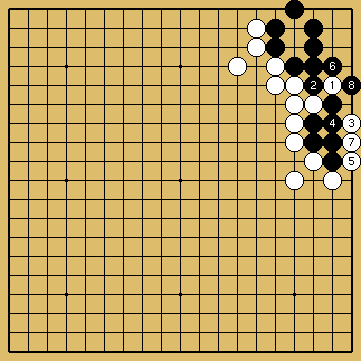

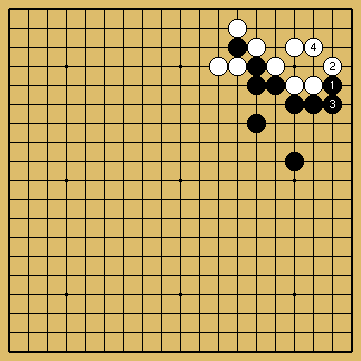

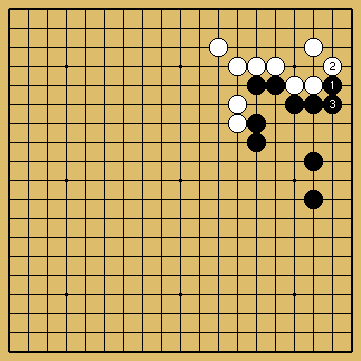

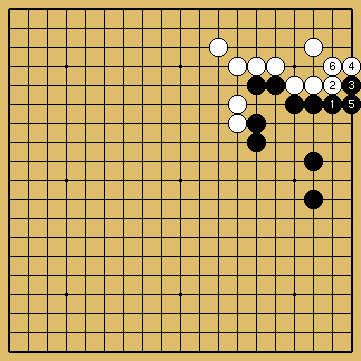

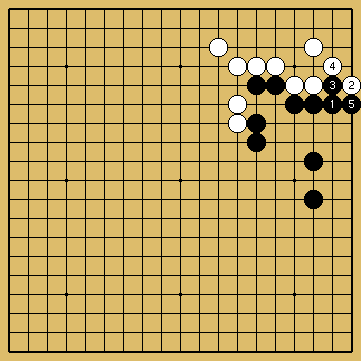

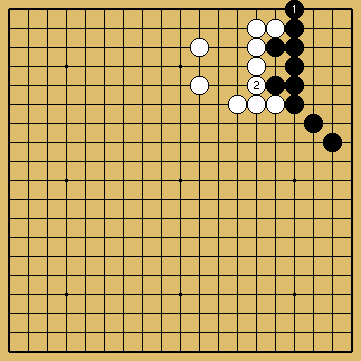

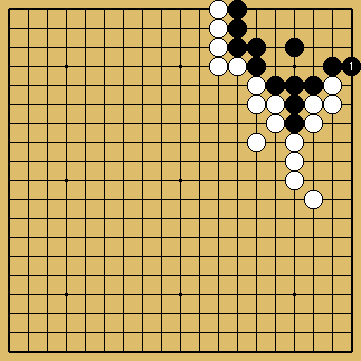

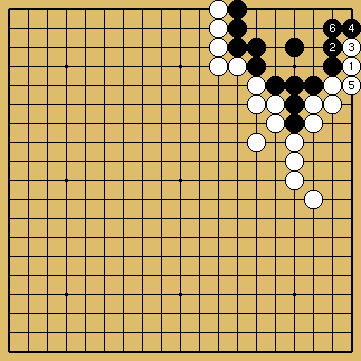

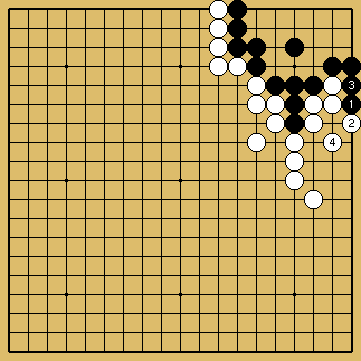

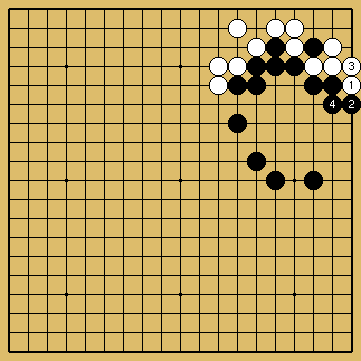

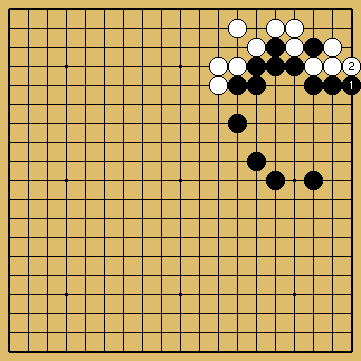

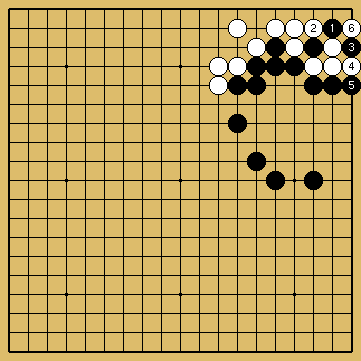

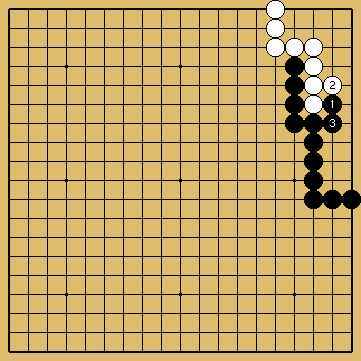

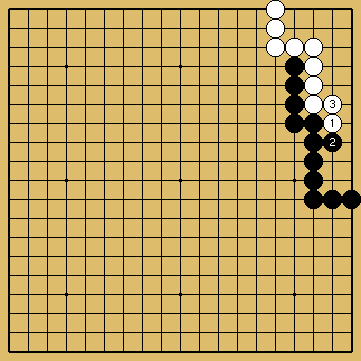

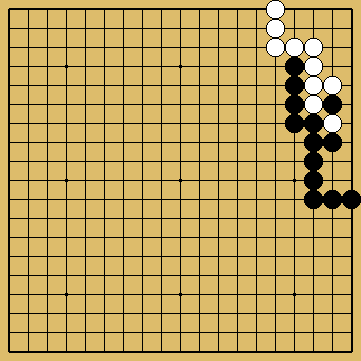

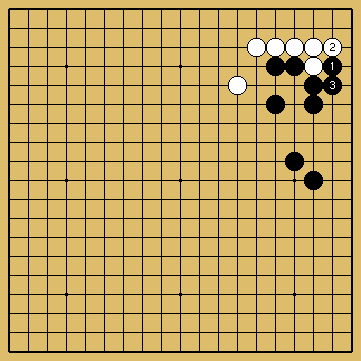

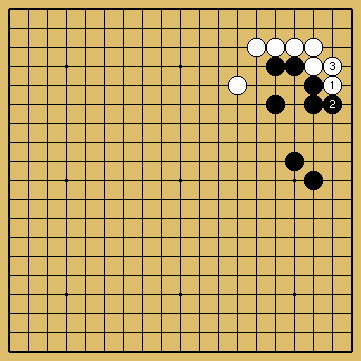

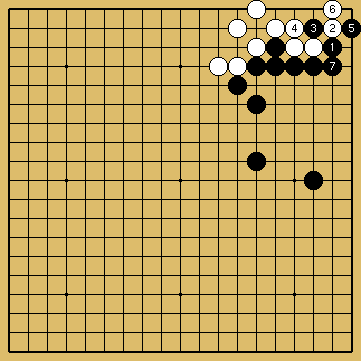

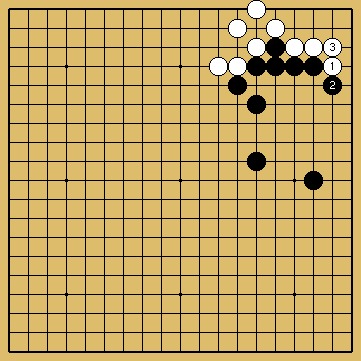

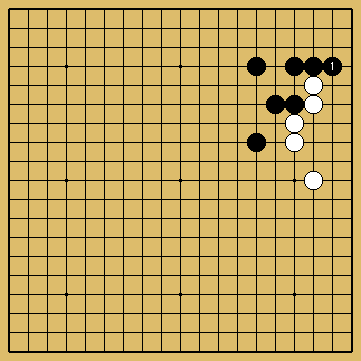

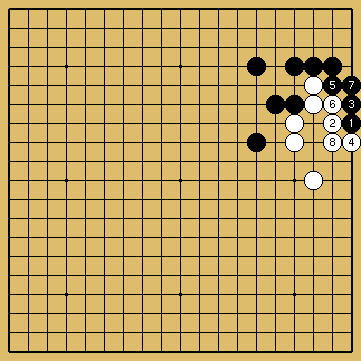

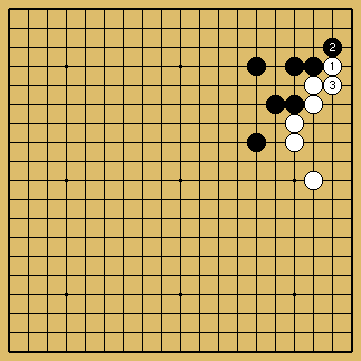

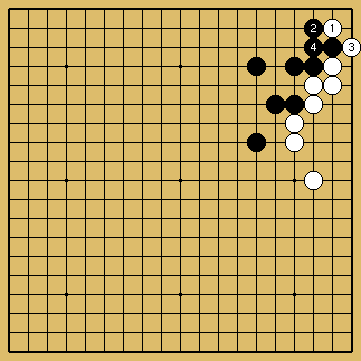

ヨセの順序「4 終盤編」に次のような名言を坂田栄男九段は載せている。 ・ヨセの順序はまず「両先手」、次に「片先手」、最後に「両後手」。先手後手は形によって決まるのではなく、手の大きさによって決まる ヨセについて、まとめてみる。 ヨセは一局の総仕上げである。 序盤で苦心の設計を凝らし、中盤で力いっぱい戦って、その努力を正確なヨセによって結実させる。 アマチュアはヨセが嫌いであり、不得手であることが多い。 (計算が地味で興味を持てないのも一因であろう) しかし、みんなが嫌いで、不得手なのだったら、好きで得意になったらどうかと、坂田九段は提案している。 これはすごい戦力になるはずだという。劣勢な碁を、けんめいなヨセでじりじりと追いこみ、やがて抜き去る。地味でしんどい仕事だけれど、そこにはまたいうにいわれぬダイゴ味もあるという。 さて、ヨセの基礎知識の第一は、三つのタイプのヨセがあり、その順序にしたがって打つ、ということである。 ①両先手 ②片先手 ③両後手 ①両先手の場合 【1図:両先手のヨセ】 ≪棋譜≫(217頁の1図)  棋譜再生 〇これが「両先手」のヨセ ・黒が1、3とハネツゲば白4が省けず、黒の先手である。 ・逆に、白が3とハネるのも先手ヨセである。 ※どちらが打っても先手だから、「両先手」 ②片先手の場合 【2図:片先手のヨセ】 ≪棋譜≫(217頁の2図)  棋譜再生 ・白1、3のハネツギは先手 ・しかし、黒が3とハネるのは後手になる。 ※これが「片先手」である。 黒としては、白からヨセられることを、覚悟しておかねばならない。 ③両後手の場合 【3図:両後手の場合】 ≪棋譜≫(217頁の3図)  棋譜再生 ※これは「両後手」 どちらがハネツイでも後手ヨセで、最後の段階で打つヨセである。 これらのうち、両先手はヨセの最高の大場だから、終盤では一番先に打つ。 (しばしば中盤、ときには序盤のうちで打ってしまうことさえある。それほどいそぐ) ところで、「先手」とは何であろうか? 一般的には、「受けないと損をするという手」、それが先手であるといわれる。 しかし、その損は承知で、あえて受けないこともありうる。同じ先手でも、必然性の強いものとそうでないもの、いいかえれば、利きの強いところと小さいところがある。 たとえば、次のヨセは絶対の先手である。 【4図:絶対の先手】 ≪棋譜≫(218頁の4図)  棋譜再生 ※この形では、白1以下のヨセは絶対の先手である。 ・黒が2、4、6のどの手を省いても、白6と打たれて死ぬからである。 【5図:利きが弱い】 ≪棋譜≫(218頁の5図)  棋譜再生 ・この白1も先手には違いない。 ※しかし、「利きの強さ」という点では、前図よりやや劣る。 黒はおそらく手をぬかないけれども、絶対に受ける、とは限らない。 ・手ぬきして、白イ(18, 三)とトビこまれても、黒ロ(18, 二)、白ハ(19, 二)、黒ニ(16, 一)で、かろうじて活きだけは、あるからである。 もし受けるより大きい手がほかにあれば、そっちへ向うこともできる。 ⇒それだけ白1の利きが弱いわけである。 ※先手といい後手といっても、それは形だけでは決まらない。 ことに先手は、その手の価値の大きさによって決まる。 4図と5図と、白1と打つ「形」はおなじでも、価値には違いがある。 ⇒4図のほうが大きく、5図のほうが小さい。 だから、おなじ局面にこの二つの形があるとしたら、白はまず4図を打ち、それから5図に向うのが正しい順序になる。 出入り計算次に、ヨセの手の大きさはどうやって計算するかについて、記しておこう。 ヨセはどんな手でも、かならず「何目」と計算できるのが特徴である。そして計算方法は「出入り計算」が用いられるのが普通である。 出入り計算をするためには、おなじ形を黒が打った場合、白が打った場合、それぞれの正しいヨセの手順を想定し、その得失を比べて数値を出すのである。 【6図:出入り計算~黒からヨセる場合と白からヨセる場合】 ≪棋譜≫(219頁の6図)  棋譜再生 ・この形では、黒からヨセるには、1、3とハネツグほかない。 ⇒この結果、黒地は七目、白地は三目。 ・一方、白からヨセるには、白3、黒イ(17, 一、つまり3の右)、白1と、やなりハネツギ。 ⇒結果は、黒地六目、白地四目となる。 ☆二つの結果を比べると、それぞれ一目ずつ地の増減があるから、出入りでは二目ということになる。 ※黒1、3は「後手二目」と表現する。 やさしいヨセ計算を練習してみよう。 【7図:出入り計算~得失に関するところが四つある】 ≪棋譜≫(220頁の7図)  棋譜再生 ☆得失に関するところが四つある。 イ(15, 一)、ロ(15, 三)、ハ(15, 五)、ニ(15, 七) これらはそれぞれ何目のヨセだろうか? 白から打ったとき、黒から打ったときの結果を比較して、出入り何目になるか計算せよ。 【8図:出入り計算】 ≪棋譜≫(220頁の8図)  棋譜再生 〇白1は一目の手。 黒1と打てば一目できるが、白1でゼロとなるから、出入り一目である。 〇黒は三目。 黒2で二目の黒地ができ(取り石は倍にしてかぞえる)、白地がゼロになる。逆に、白2と打つと白に一目でき、黒地はゼロになる。出入り三目。 〇白3は四目の手。(説明不要) 〇黒4の三子取りは、ちょっとややこしい。 黒4、6と取って、六目の地、白地は一目。逆に白4とツグと黒はゼロになり、白地は九目。 ⇒白から打つと黒地が六目減り、白地が八目ふえるわけで、差引き十四目というのが正しい計算。 以上のように、ヨセの手はちゃんと大きさが計算できるから、大きいところから順に打てばいいので、合理的である。 たとえば布石などで、強い人に「こう打つほうがいい」と教えられても、ピンとこないことがあるだろう。それは感覚が違い、力量に大きな差があるからである。 しかし、ヨセでは、強い人も弱い人も変りはない。強い人が打っても、弱い人が打っても、十目の手は十目、五目の手は五目である。 こう考えてみると、ヨセこそアマチュアにもっとも適した分野ともいえる。 (坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、216頁~221頁) ヨセの計算がどのようにして行なわれ、いかに正確な数値が出るものか、実戦的な例でみてみよう。 【9図】 ≪棋譜≫(221頁の9図)  棋譜再生 ☆白1から5までと一子を取る手は、次に白イ(19, 五)、黒ロ(19, 六)、白ハ(19, 四)、黒ニ(18, 六)の先手ヨセまで計算を含めて、二十二目の手である。 【10図】 ≪棋譜≫(221頁の10図)  棋譜再生 ・白イ(13, 九)と取るのは、あきらかに二十二目の手。 ・したがって、白がイと十一子取るのも、ロ(17, 四)と一子を切り取るのも、価値が等しくなければならない。 ☆盤面をこの部分だけに限って、結果がどうなるかを実験してみよう。 【11図】 ≪棋譜≫(222頁の11図)  棋譜再生 ・先に白1と切るほうから。 ・黒は2、4と決めて、6とツギ。 ・続いて白が7、9とハネツギ、黒10までとなって終局する。 ※この結果、黒地十七目、白地十八目、白が一目勝ち。 【12図】 ≪棋譜≫(222頁の12図)  棋譜再生 ・次に白1と取るほう。 ・黒は2とオサエ、以下6までで終局する。 ※白地の三十目に対し黒地は二十九目と、白の一目勝ちに変りはない。 ⇒したがって、前図の白1も本図の白1も、大きさはおなじという結論になる。 (10図を黒から打つということになると、話は違ってくる。黒は10図ではイ(13, 九)とツグほうが大きい。またヨセのテクニックからいえば、11図の白5では、6と取るほうが優る。11図と12図は、あくまでも「計算」のための模型図である) (坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、216頁~222頁) 理由のない損をするな「序盤の十目は惜しむな、ヨセの一目は惜しめ」といわれる。 布石は一局の骨格を形成する時期であるから、部分にこだわらず、どんどん大場をめざす。しかし、ヨセはキメのこまかい仕上げの段階であるから、一目、半目もおろそかにしない緻密な神経が要求される。 ベニスの商人顔負けのドン欲さで、わずかな利害にも目を光らせなくてはいけないと、坂田栄男氏は強調している。 たとえば、次のような例をあげている。 【1図】 ≪棋譜≫(223頁の1図)  棋譜再生 ・白1と打たれて、アジが悪い。 ・「まあ用心しておけ」と黒2とつなぐ。 ※こういう荒っぽい神経では、とても総仕上げはできない。 すこし考えれば、ここにはなんの手段もなく、手入れなど不要なことがわかる。 ⇒黒2はあきらかに一目の損をした上、貴重な先手を白に提供し、二重のマイナスになっている。 こんな「理由のない損」を続けていけば、いくらいい碁でも、しまいにはひっくり返されるだろう。序盤、中盤の苦労をフイにしないためにも、ヨセではこまかい神経を働かせたい。 理由のない損を、どうしてするのだろうか? 「理由のない損をする理由」を考えてみると、「まあいいや」というズサンな神経のほかに、ヨミの不足ということがいえると、坂田氏はいう。 力がなくてヨメないのか、めんどうだからヨマないのか。もし後者だったら、これは論外であるが、前者の場合、「損をすまい」「儲けてやろう」と、いつでも神経をピリピリさせていれば、失点はかなりくい止めることができるようだ。 さて、次のような形で、白からどうヨセるか? 取られた三子を利用して、どんな手順でヨセたらいいか? 正確に運ぶのとそうでないのとでは、すぐに一、二目の違いが出てくる。 【2図:白からどうヨセるか?】 ≪棋譜≫(224頁の2図)  棋譜再生 【3図:拙劣な打ち方】 ≪棋譜≫(224頁の3図)  棋譜再生 ・白1とつめて、黒2、そして白3、黒4まで、としたらどうか。 ☆この手順を見て、あなたはどう感じるか? ⇒この3図は、白も黒も、拙劣な打ち方である。 (もしこれを見てなんにも感じないようだと、ヨセ神経失調症だという) つまり、白1は理由のない損をしようとする悪手である。そして、黒2はその非をトガめず、はっきり理由のない損をした悪手である。 それでは、どう打てばよかったか? 【4図:結果はおなじでも、内容には大きな差がある】 ≪棋譜≫(225頁の4図)  棋譜再生 ・白は1と、ここにツケなくてはならない。 ・これなら、黒も2と受けるよりなく、白3、黒4となる。 ※黒2で、イ(13, 一、つまり白1の左)は白ロ(15, 一、つまり白1の右)でつぶれである。 黒2で、ロ(15, 一)とオサエるのも白イ(13, 一)と引かれ、得失には関しない。 4図は結果において、3図とおなじになったが、その内容には大きな差がある。 【5図:黒のコスむ手筋】 ≪棋譜≫(225頁の5図)  棋譜再生 ・白が平易に1とつめたときは、黒には2とコスむ手筋があった。 ・白3には4と受けて、三子はこのままで取れている。 ※二つのダメがそのまま黒地となり、前図よりあきらかに二目トクである。 白は前図のようにツケるのが正しく、黒2があることを知っていると、前図の1という着想が生まれてくるという。 まんぜんと3図のような打ち方をしていたのでは、おもしろみもわからず、上達もしないと、注意を促している。 おなじような例を、もう一つあげている。 白からどうヨセて、黒地は何目になるか、という問題である。 ヒントをいうと、黒地は十二目になるのが正しいそうだ。 やってみて、そうならなかったとしたら、あなたはどこかで、理由のない損をしているという。 【6図:問題図】 ≪棋譜≫(226頁の6図)  棋譜再生 【7図:白のハネ出し】 ≪棋譜≫(226頁の7図)  棋譜再生 ・白1とハネ出し、これを捨て石にする考え方は、たいへんいい。 ・しかし、黒2と切られたあと、白3とアテてしまってはいけない。 ・次いで黒8までとなる。 ※しかし、3の一子がツグことができず、黒地は十四目になっている。 これは白3のアテが、理由のない損をしたからである。 【8図:白3と置くのが手筋】 ≪棋譜≫(226頁の8図)  棋譜再生 ・白1、黒2、そこで白3と置くのが手筋。 ・黒4のツギが余儀ないのは、容易にたしかめられるはずである。 ・これなら一本道で黒8まで。 ※前図とは二目の差ができて、黒地は十二目に減ってしまった。 ※なお、1で5とハネるのは、黒3と眼を持たれてつまらない。 また、はじめ白2、黒1と打ってしまうのは、一番の俗筋である。 (坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、223頁~227頁) 先手をとるくふうつまるところ、ヨセは先手の争いである。 先手の意味を拡大して、先手すなわち主導権という解釈すれば、序盤から終盤に至るまで、碁はすべて先手をめぐる争いだということができるらしい。 とくにヨセの段階では、打つ個所がある程度限定されてきており、その限られた点を一つでも多く打とうとすると、先手がなににもまして貴重なものとなってくる。 後手で五のところを一つ打つよりも、先手で二のところを三つ打ち、きわどくプラス一を得るといった技術が要求されるという。 なんとかして先手をとるように、細心の注意をはらわなくてはならない。 たとえば、次のような形でのヨセを考えてみよう。 【1図:ハネツギで先手】 ≪棋譜≫(227頁の1図)  棋譜再生 ・この形では、黒1、3のハネツギは、まず問題のない先手である。 ・次に2の左を切られてはかなわないから、白は4と受けてくれる。 ⇒こんなときは問題ない。 【2図:ハネツギが後手に】 ≪棋譜≫(228頁の2図)  棋譜再生 ・前図と違って、この形ではそうはいかない。 ・黒が1、3とハネツぐのは、完全な後手。 ・後手とはいっても、白に3とハネられ、黒イ(18, 七)、白1となると、あとは白ロ(18, 八)のハサミツケが残って、黒地はだいぶ減ってくる。 ※それを思えば、大きい手で、後手でも打っておく値打ちはあるが、もしここを先手に打つことができれば、それにこしたことはない。 ⇒そこで、黒は先手をとるくふうをする。 【3図:先手をとるくふう~ハネずにサガリ】 ≪棋譜≫(228頁の3図)  棋譜再生 ・ハネずに黒1とサガリを打つ。 ・白に2と受けさせ、それから3、5とハネツギ。 ・これなら白6のツギが省けず、黒は先手にきりあげることができた。 ※2図に比べると、白地は変らず、黒地が一目すくないだけである。 たった一目のことで先手がとれるなら、いうことはないだろう。 ところが、である。白としても、黒のいいなりになってはいられない。 黒の注文の裏をかいて、先手をとるくふうをする。 3図の白2は、絶対でない。 【4図:白の受ける筋】 ≪棋譜≫(229頁の4図)  棋譜再生 ・黒1のサガリに、白2と受ける筋がある。 ・黒が3、5とくれば、白は手ぬきして先手をとる。 ※だから、黒5はおそらく打たず、黒は他に転じるだろうが、それなら白から5とハウ手が、先手ヨセとして残される。 ⇒わずかなことだけれども、このへんがヨセのおもしろさであるそうだ。 (こまかい神経の比べっこというゆえんである) (坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、227頁~229頁) 逆ヨセをねらえ一方が打てば先手だが、他方からは後手になる。そんなところを片先手と呼んだ。その片先手を、後手から打ってやるのが、「逆ヨセ」である。 【1図:黒のサガリが逆ヨセ】 ≪棋譜≫(233頁の1図)  棋譜再生 ・黒1のサガリが逆ヨセの一例。 ・ここは白からは、いつでもハネツギが先手に打てるが、それを黒1と後手でサガってやる。 ※現実にも大きい上に、相手に「しまった」と思わせる、心理的な効果もある。 ⇒やがて黒は1の左に出、白オサエとなるのだから、白にハネツギを打たれた場合に比べると、黒地が二目ふえ、白地が一目減っている。 ⇒黒1は「三目の逆ヨセ」である。普通の後手三目の手よりもずっと優っている。 ※なんとかチャンスをつかんで、逆ヨセを打つよう心がけよう。 ・白2も逆ヨセであるが、わずか一目、これは小さい手である。 さて、次の図の黒のサガリも、かなり大きい逆ヨセである。 チャンスがあれば、早期に打つ必要がある。 何目の手か計算してみよう。 【2図:黒1のサガリ】 ≪棋譜≫(234頁の2図)  棋譜再生 ☆黒1のサガリも大きい逆ヨセであるが、何目か? 【3図:白から打った場合】 ≪棋譜≫(234頁の3図)  棋譜再生 ・白から打つには1のハネ。 ・黒2から6まで、たしかに白の先手である。 ・黒地は十五目。白地は、白(17, 十一)からサガリを入れた線の中側だけかぞえて十二目ある。 【4図:黒がサガリの逆ヨセを打った場合】 ≪棋譜≫(234頁の4図)  棋譜再生 ・黒がサガリの逆ヨセを打つと、次に1とツケる手筋が生じている。 ・むろん白3は打てず、白2、4の受けとなって、黒地は十九目、白地は九目。 ※前図より、黒地は四目増、白地は三目減。 2図の1は「七目の逆ヨセ」となる。 ※白としては、こんな逆ヨセを食ってはたまらないから、せめて3図の1、2だけでも決めておくべきである。 (あまり早く3、5まで打つと、黒6は手ぬきされるかもしれない) また、逆ヨセを、しかも先手で打とうという、高度のテクニックもあるという。 【5図:白から打った場合】 ≪棋譜≫(235頁の5図)  棋譜再生 ・白が「二十二目の切り取り」を打った形で、1、3のハネツギは、いつでも先手で打てると考えていい。 ※しかし、安心してあまり打たずにいると、黒に逆ヨセを喫する。 【6図:逆ヨセの黒のサガリ】 ≪棋譜≫(235頁の6図)  棋譜再生 ・黒1のサガリが逆ヨセ。 ※これは単に白のハネツギを封じたばかりでなく、次に黒イ(18, 二)、白ロ(17, 二)、黒ハ(19, 三)の手段を見ている。 ・それを嫌って、白が2と受ければ、黒は先手で逆ヨセを打てたことになり、こんなうまい話はない。だから、おそらく白2は手ぬきするだろう。 ・そして黒イ(18, 二)以下を打ってきたら、また先手をとって他に向う。 ・黒は1の手が後手、黒イ(18, 二)、白ロ(17, 二)、黒ハ(19, 三)でまた後手。 ※いかに大きい手でも、こう後手ばかりではおもしろくない。 なにか先手をとれる方法はないかと考える。 【7図:マクリという手筋】 ≪棋譜≫(236頁の7図)  棋譜再生 ・サガリを打たず、黒1のマクリから行くのが手筋である。 ・白2と取らせ、3、5と決める。 ・白6のぬきまで、黒の先手。 ※この結果、黒は6図の1に白2と受けさせたのと、まったくおなじ理屈で、しかも一目の損もしていない。 ※7図の一連の手順は、逆ヨセであると同時に、先手をとるくふうにもなっている。 (考えてみると、思いがけぬ手があるものである) (坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、233頁~236頁) 小ヨセの大場「小ヨセでは、二線のハネツギ、切り取りをいそげ。最低でも六目の手になる」について 説明しておこう。 大ヨセは中盤のあとしまつの意味があり、着手の範囲もひろいので、苦心が必要であるようだ。 (ときによると、大ヨセのいざこざから、また中盤へ逆戻り、ということもあるほどだという) 大ヨセが終って小ヨセに入ると、焦点は第二線に移る。 めぼしい大場がなくなったら、二線のハネツギか、切り取りか、これを打っておくのがよく、間違いもない。 最低でも六目、大きいときは十数目にもなるから。 【1図:黒からハネツグ場合】 ≪棋譜≫(237頁の1図)  棋譜再生 ・黒から1、3とハネツグと、 ⇒白イ(19, 五)、黒ロ(19, 六)と見て、白地十二目、黒地七目。 【2図:白からハネツグ場合】 ≪棋譜≫(237頁の2図)  棋譜再生 ・おなじ形を白から1、3とハネツグと、 ⇒黒イ(19, 八)、白ロ(19, 七)と見て、黒地四目、白地十五目。 ※それぞれ三目ずつの増減があるから、六目の手である。 これが二線のハネツギの一番小さいものである。 ハネツイだあとの状態によっては、もっと大きい場合がいくらもある。 【3図:第二線の配石が少し違った場合】 ≪棋譜≫(237頁の3図)  棋譜再生 ・黒イ(19, 七)と取るか、白ロ(19, 六)と取るか、どちらも六目の手。 ※切り取りとハネツギと両方あって、価値が等しいというときは、切り取りを選ぶ。そのほうが“厚い”。 もっと大きいハネツギの例もあげている。 【4図:黒からのハネツギ】 ≪棋譜≫(238頁の4図)  棋譜再生 ☆黒1、3のハネツギは何目だろうか? ・すこしヨセに関心を持ち、着手を計算する習慣がついてくると、「ざっと十目」ということが、直感でピンとくるようになるそうだ。 ・このあと、黒イ(19, 三)、白ロ(19, 二)、黒ハ(19, 四)、白ニ(18, 二)まで、先手二目のヨセが約束されている。 【5図:白からのハネツギ】 ≪棋譜≫(238頁の5図)  棋譜再生 ☆おなじ形を白が1、3とハネツギ。 ・このあと、白イ(19, 六)、黒ロ(19, 七)、白ハ(19, 五)、黒ニ(18, 七)の先手二目は、白の権利である。 そこで、4図、5図を比較してみよう。 5図は、4図より白の地が五目ふえ、黒の地が五目減っていることがわかる。 したがって、どちらのハネツギも、ちょうど十目の手ということになる。 (なお、もし白にコウ材が多ければ、5図の3では一路右にカケツグこともできる。 すると、あとの白イ(19, 六)のハネに、黒はニ(18, 七)とゆるめなければならず、白はロ(19, 七)のハイまで先手に打てる。黒地はさらに二目減って、このヨセは十二目につくことになる) そして、次図になると、もっと価値は増大する。 【6図:実戦でもよく見られる手順】 ≪棋譜≫(239頁の6図)  棋譜再生 ・黒1から7まで、実戦でもよく見られる手順である。 【7図:白からのハネツギ】 ≪棋譜≫(239頁の7図)  棋譜再生 ・ここを白が1、3とハネツグと、あとに白イ(19, 五)、黒ロ(18, 六)から、白ハ(19, 六)、黒ニ(19, 七)、白ホ(19, 四)、黒ヘ(18, 七)まで、先手四目のヨセが残る。 そうなった場合の7図を、6図と比べると、白地が六目ふえ、黒地が七目減ることがわかる。 したがって、6図も7図も、後手十三目のヨセと計算される。 このように、ハネツギの意外な大きさがわかる。 相手の石を五個取るより、6図または7図のほうが三目もトクなのである。 なお、7図で、白3のあと、黒がイ(19, 五)とサガって受けるのは、白が先手でヨセを打ったことになり、おのずから問題が別である。 最後に、次のような問題を出している。 【8図:黒1とサガる手】 ≪棋譜≫(239頁の8図)  棋譜再生 ・黒1とサガる手。 ☆第一感で、これは何目につくと思うか? 【9図:黒が大ザルにスベリ】 ≪棋譜≫(240頁の9図)  棋譜再生 ※黒のサガリに白が受けるのは、どう打っても白が利かされであるから、手ぬきするのが普通である。 ・したがって、黒1と大ザルにスベリ、白8までの先手ヨセは、黒の権利と見なければならない。 【10図:白からのハネツギ】 ≪棋譜≫(240頁の10図)  棋譜再生 ・逆に白が打つには、1、3のハネツギ。 ※これも黒イ(17, 二)と受けるのは後手であるから、黒はたいてい手ぬきする。 そして、白の先手ヨセが残る。 【11図:白の先手ヨセ】 ≪棋譜≫(240頁の11図)  棋譜再生 ・あとに、白1、3の先手ヨセが残る。 (黒2で3は、白4と切られていけない) さて、このヨセの計算であるが、黒から打った場合の9図、白から打ったときの11図を比較する。 11図は、いずれ黒イ(18, 一)、白ロ(19, 二)となるとして、9図より黒地はなんと十目も減っている。 一方、白地は七目もふえている。つまり出入りは十七目。 8図で黒1とサガるのも、10図で白が1、3とハネツグのも、十七目の手ということになる。 ※「めんどうくさい」などといわずに、着手の価値をよく見きわめ、たんねんなヨセを打ちたい。 (坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、236頁~241頁) |

| 【この手何目】 | ||||||||

|

| 【この手何目】 | ||||||

|

| 【この手何目】 | |||||||||

|

| 【この手何目】 | |||||||||

|

| 【この手何目】 | |||||||||

|

| 【この手何目】 | |||||||||

|

| 【この手何目】 | |||||||||

|

| 【この手何目】 | ||||||||||||

|

| 【この手何目】 | |||||||||

|

| 【この手何目】 | |||||||||

|

| 【この手何目】 | |||||||||

|

| 【この手何目】 | ||||||||||||

|

| 【この手何目】(「今日の腕試し」) | |||||||||||||

|

| 【この手何目】 | ||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)