| 石の形/愚形 |

更新日/2018(平成30).1.28日

| (囲碁吉のショートメッセージ) |

| ここで、「石の形/愚形」を確認しておく。 2005.6.4日 2013.5.22日再編集 囲碁吉拝 |

![]()

| 【石の形/愚形】 |

| 愚形 1 形の能率について 2 コリ形 3 アキ三角 4 陣笠 5 ダンゴ 6 トックリ形 7 頭をぶつける形 8 サカレ形 9 タケフの両ノゾキ |

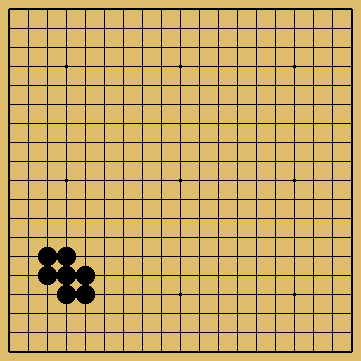

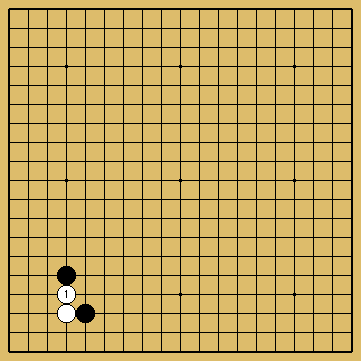

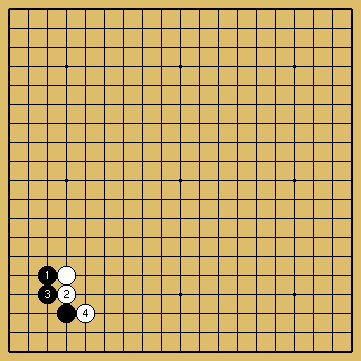

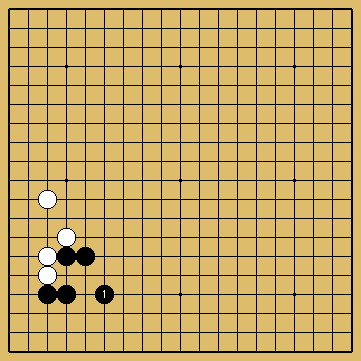

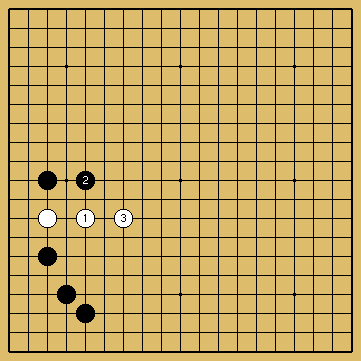

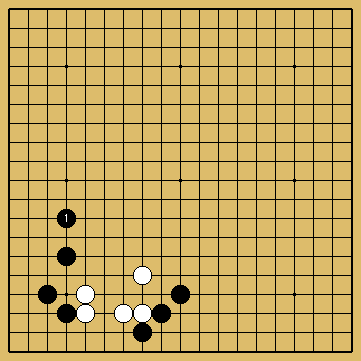

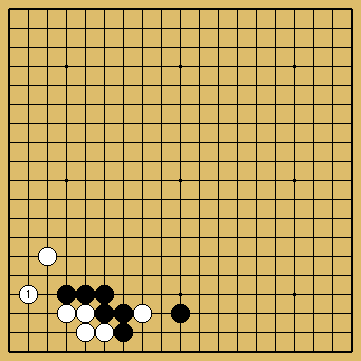

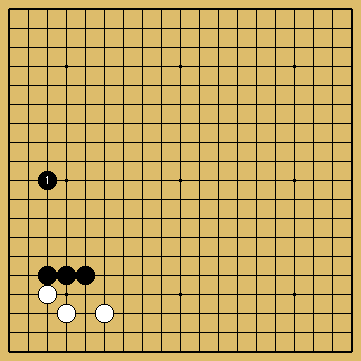

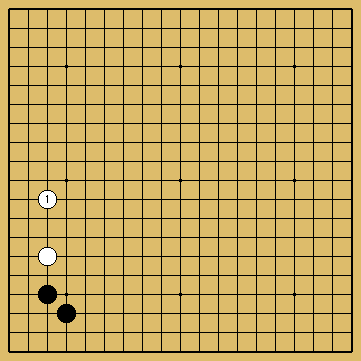

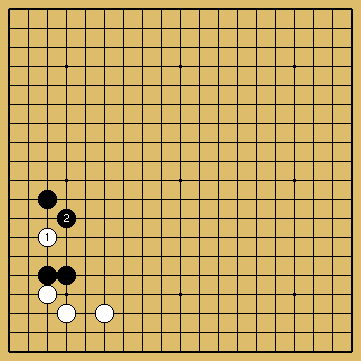

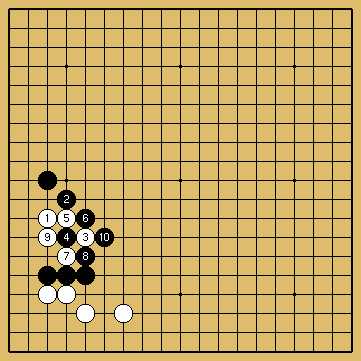

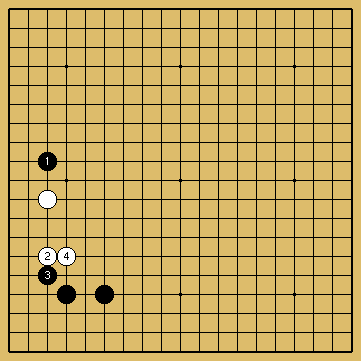

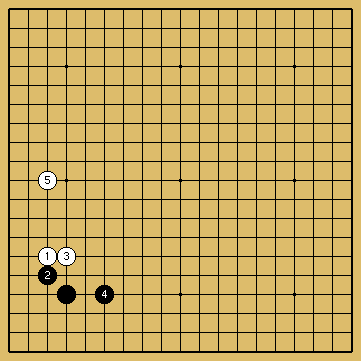

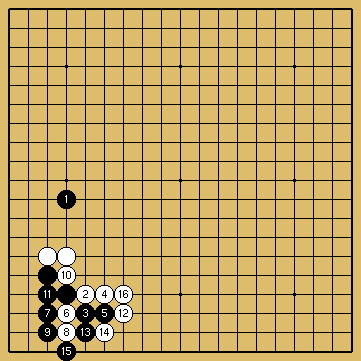

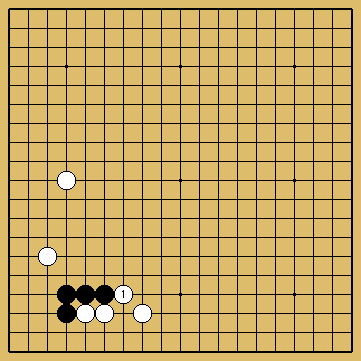

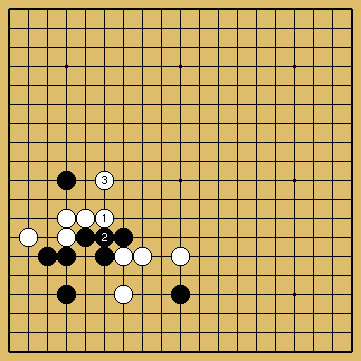

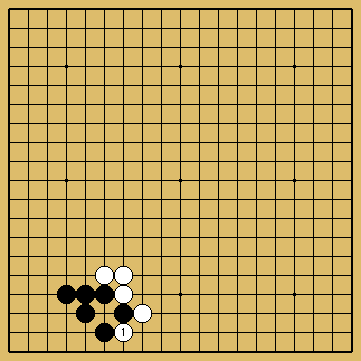

| 【石の愚形/ダンゴ 】 |

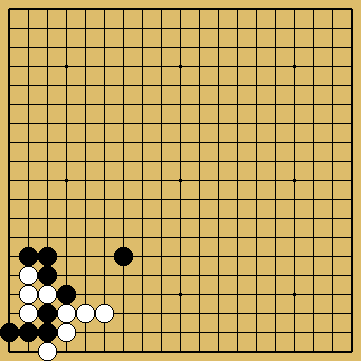

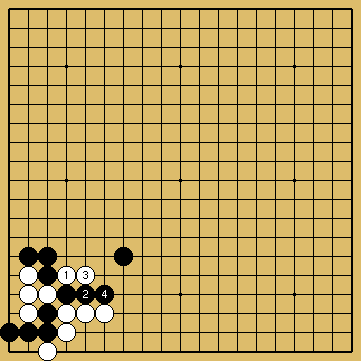

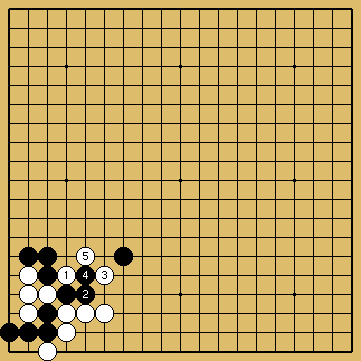

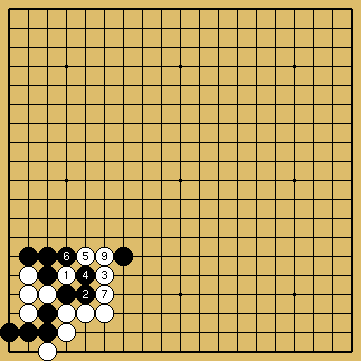

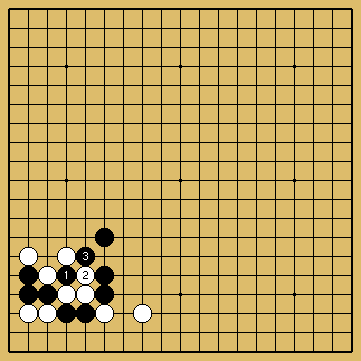

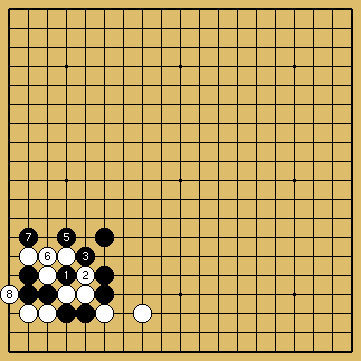

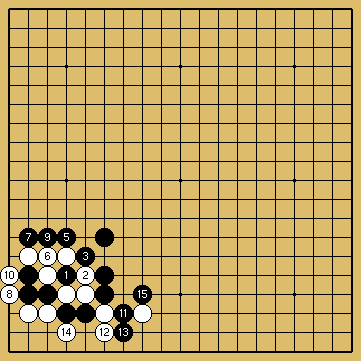

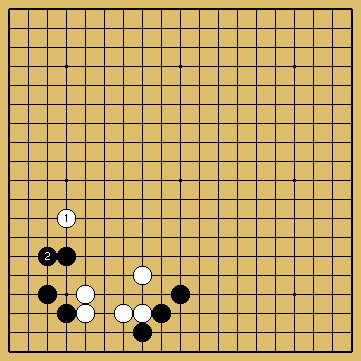

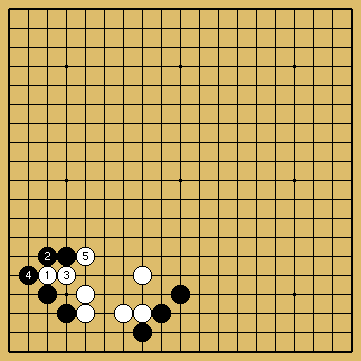

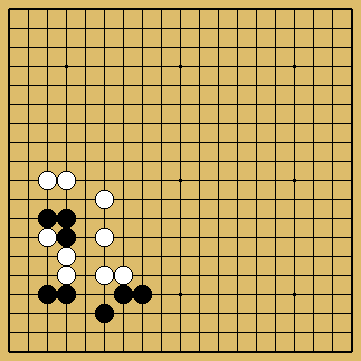

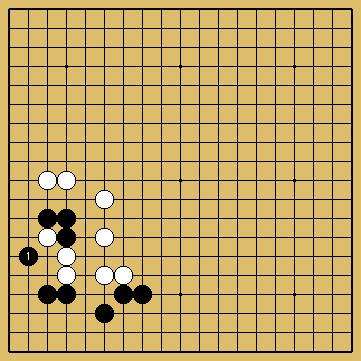

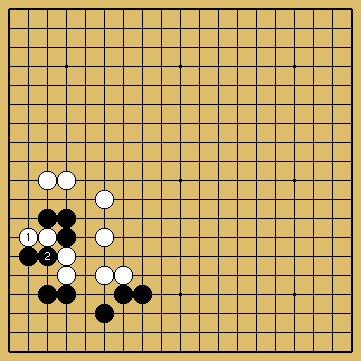

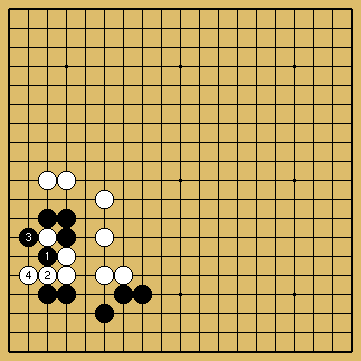

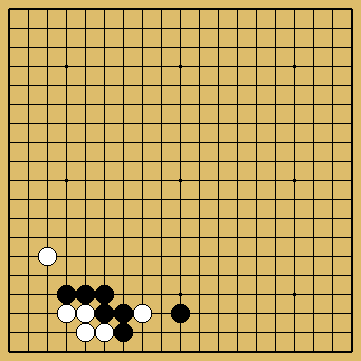

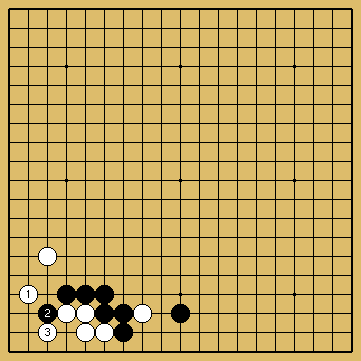

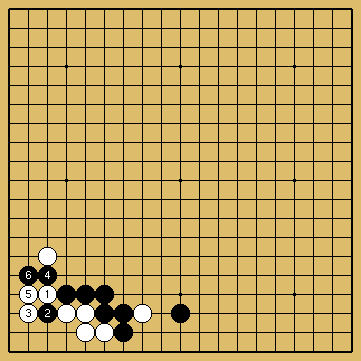

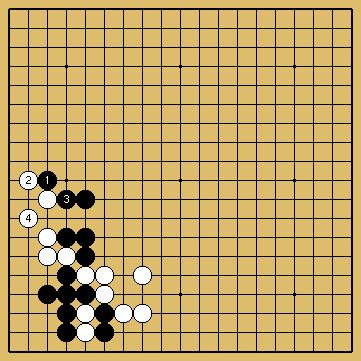

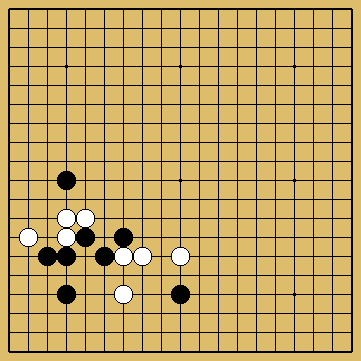

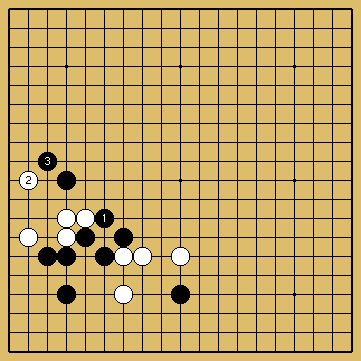

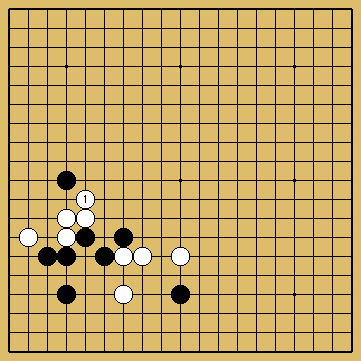

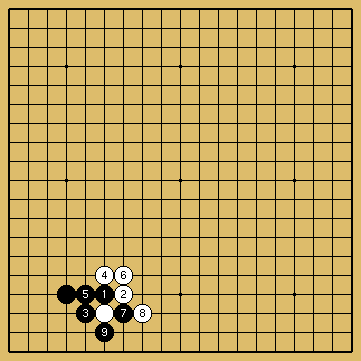

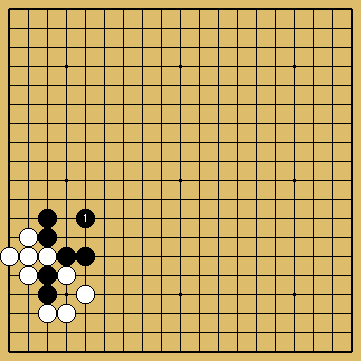

| 石の固まっている形をダンゴという。例えば、次図では、黒7子が集まっている。これはダンゴの典型である。 実戦で打っていて、このような形ができるようでは、まず打ち方に欠陥があったとしかいいようがない。 【ダンゴの典型】棋譜(40頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生さて、ダンゴ形に関連する例題を2題だされている。 【例題Ⅰ】(白の手番)棋譜(41頁) ☆左の白4子は助からないが、これを利用して、黒をダンゴに導いてほしい。  棋譜再生 棋譜再生【例題Ⅰの失敗】棋譜(42頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・白1、3とふつうにアテていくのでは、シチョウが悪くて、黒2、4と逃げ出されて、どうにもならない。 【例題Ⅰの正解:切ってカケる】棋譜(42頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・白1と切って3とカケるのがシボリの筋。 ⇒黒をダンゴに導くうまい手段。 ・黒4には白1の1子を犠牲として白5とアテる。 【正解の続き:完全なダンゴ形に】棋譜(42頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・黒はやむなく6と白の1子を取ることに。 ・次に白に7を利かされて、黒6、8および黒(3, 十五、つまり黒8の左)、(4, 十六、つまり黒8の下)、(5, 十六)、(5, 十五、つまり黒8の右)の一群が、完全なダンゴ形になってしまった。 【例題Ⅱ】(黒の手番)棋譜(41頁) ☆今度は、黒の取られている石を大いに利用してほしいというテーマである。 【例題Ⅱの正解:ホウリコミから】棋譜(43頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1のホウリコミからいくのがうまい筋。 ・白2と取らせて、黒3とアテる。 【正解の続き:アテを利かしてツケる】棋譜(43頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・白4とツゲば、黒5のアテを利かして、さらに黒7とツケていく。 ※白はこれだけでも降参といった形であるが…… 【さらに続き:白は泣きっ面にハチ】棋譜(43頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・黒9のアテをピッタリ白は利かされる。 ・おまけに黒11から15までとサカれる。 ⇒白はまさに泣きっ面にハチ。 ※前図黒7の筋はたいせつな手。 (大竹英雄『囲碁「形」の覚え方』永岡書店、1975年[1984年版]、40頁~43頁) |

| 【】 |

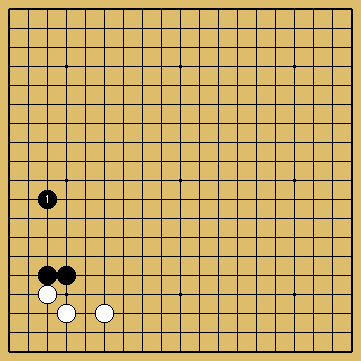

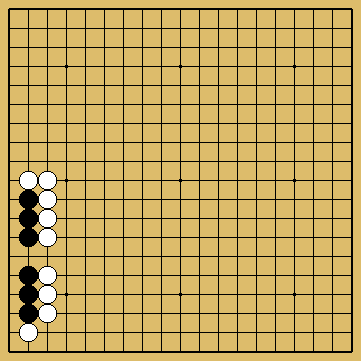

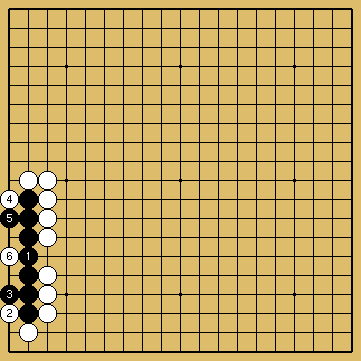

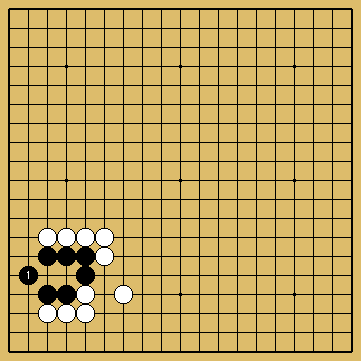

頭をぶつける形「第1章 形の基礎」の「7 頭をぶつける形」では、次のように述べている。 コリ形、アキ三角、陣笠、ダンゴ、トックリ形は、黒の単独の形のうちから、悪いものを選んだ。 本項からの、頭をぶつける形、サカレ形、タケフの両ノゾキは、相手の石との接触において生ずる悪形をとりあげている。 【ツキアタリの形】 ≪棋譜≫(48頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・白1と下の黒にツキアタっていく形。 ⇒これは多くの場合、悪い形と知るべきである。 (むろん、いつの世にも例外というものはある) 【ナダレ定石】 ≪棋譜≫(48頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生☆定石を学ぶときに必ずあらわれるナダレ定石。 ・黒1の下ツケに対して、白が右方下辺に壁をつくる手段として、2とツキアタり、白4とナダれていくのは、常法となっている。 ※このナダレ定石と、他の頭をぶつける形(たとえば、1図白1)とは、区別して考えなければならないという。 (大竹英雄『囲碁「形」の覚え方』永岡書店、1975年[1984年版]、48頁) 一間トビ<一間トビに悪手なし>は、まことに的確に一間トビの働きを表現している。 ナラビ、コスミよりも、いっそう応用範囲が広い。 たとえば、<逃げは一間トビ>というふうに、足の早い打ち方でもある。 【デギリの備えとしての一間トビ】 ≪棋譜≫(82頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・これは備えとしての一間トビを示したもの。 (一つの形であることは初級者でも知っている) ・むろん、白い(4, 十五)からのデギリに備えたもの。 ※この図は、足が早いとかいうのではなく、堅実な打ち方として推奨される。 これに対して、次の一間トビは、逃げのそれ。 【逃げは一間トビの例】 ≪棋譜≫(82頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・白1、3の一間トビは、それこそ逃げる一手の一間トビ。 ※このような場合、コスんで逃げるのは足がおそく、ケイマ(たとえば白い(5, 十一、つまり白1の上)などは、傷(黒ろ(4, 十二、つまり白1の左))を残すことになる。 一間トビに関連して、次のような例題が出されている。 【例題Ⅰ】(黒の手番) ≪棋譜≫(85頁) ☆白3のあと、黒は左辺をどう打つか。 【例題Ⅰの正解:正着~一間に備える】 ≪棋譜≫(86頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1と一間に備えて、じっくり白への攻めをみるのが好手。 ※一つの形として記憶しておくこと。 【失敗:利かされ】 ≪棋譜≫(86頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・上図の黒1を省くと、白1からの攻めがきびしい。 ・黒は2と応ずるくらいだが、利かされ。 また、この黒2を省くと、次図のようになる。 【黒手抜きの場合】 ≪棋譜≫(86頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・白1のツケコシがさらにきびしい攻めである。 ・<ツケコシ切るべからず>で、黒2と受ければ、白5までで十分。 ※黒は、い(2, 十三)の手入れが必要。 (大竹英雄『囲碁「形」の覚え方』永岡書店、1975年[1984年版]、85頁~86頁) ケイマケイマは、ご存じのように、将棋の桂馬の動きからつけられた名称である。 ケイマの形はいろいろなケースで活用される。 たとえば、<攻めはケイマ>と格言にいわれるように、相手の石を攻める一つの形にもなっている。地を囲うのに使われる場合もある。 ケイマに関する格言で、<ボーシにケイマ>というのがある。ボーシに対しては、ケイマに受けなさい、と教えてくれるのが、この格言である。 また、相手の石を圧迫していく手法の一つとしてケイマが使われる。 ケイマに関連した例題を2つ出している。 【例題Ⅰ】(黒の手番) ≪棋譜≫(91頁)  棋譜再生 棋譜再生☆こんな形は実戦ではよくみかける。 黒の3子を助ける工夫をせよ。 【例題Ⅰの正解:ケイマに走るのが正着】 ≪棋譜≫(92頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1とケイマに走って連絡するのが正解。 ・たとえば、このあと白い(3, 十四、つまり黒1の右)なら黒ろ(2, 十三、つまり黒1の上)で楽に連絡できる。 【正解の続き】 ≪棋譜≫(92頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・白が強引に1とサエギろうとすれば、黒に2と切られて、逆に白の2子が取られてしまう。 なお1図で黒1で俗に切ると、どうなるか。 【失敗:俗手の切り】 ≪棋譜≫(92頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1と切っていくのは、この場合、簡明に白に2、4とツキ出されても、黒は助からない。 ※黒い(2, 十一)なら白ろ(2, 十四)であるし、黒ろ(2, 十四)なら白い(2, 十一)で死形である。 【例題Ⅱ】(白の手番) ≪棋譜≫(91頁)  棋譜再生 棋譜再生☆左下隅のところを白がじょうずに連絡する方法がある。 有名な問題であるそうだ。 【例題Ⅱの正解:ケイマの形が連絡法】 ≪棋譜≫(93頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・知らないとちょっと気づかぬ筋であるが、白1と下からも上からもケイマの形で打つのがじょうずな連絡法。 【正解の続き】 ≪棋譜≫(93頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・黒2とハネれば、いったん白3と下から受け、このあと黒い(3, 十六)には白ろ(2, 十七)とワタる。 ・なお、黒ろ(2, 十七)は白い(3, 十六)と切られる。 【失敗:分断される】 ≪棋譜≫(93頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生 ・直接白1とワタろうとするのは、黒2ないし6と打たれて分断される。 ・このあと白い(2, 十四)も、黒ろ(1, 十五)、白は(4, 十五)、黒に(4, 十四)でシチョウに取られるから、連絡はできない。 (大竹英雄『囲碁「形」の覚え方』永岡書店、1975年[1984年版]、88頁~93頁) 二立三析この展開の原則は、1図のように、「2子黒石のタッている石からは黒1と三間にヒラくのが理想的」ということを意味している。 これも一つの形として記憶しておけば、なにかと便利である。 【二立三析の形】 ≪棋譜≫(106頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生【三立四析】 ≪棋譜≫(106頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生二立三析の原理を敷延すれば、三立四析となる。3子のタッている黒石からは1までヒラけるというのである。 ただし、三立の場合は、黒い(3, 十七、つまり黒1の下)と三析に打つほうが堅実である。 【一立二析】 ≪棋譜≫(107頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生また、一立二析も二立三析の原理の応用である。 というよりは、二立三析の基本と考えるべきかもしれない。 第3線にある1子の石(この形では白)よりは、白1と二間にヒラくのがふつうであり、ヒラキの原則とされる。 たとえ、二立三析が理想の形としても、現実にはウチ込まれる不安がなきにしもあらずである。 たとえば、次図の白1がそれである。 【二立三析のウチコミの対策】 ≪棋譜≫(107頁の4図)  棋譜再生 棋譜再生・白1の場合、周囲の状況にもよるが、黒2とか黒い(4, 十三、つまり黒2の下)と打って、対処するものと記憶せよ。 次に、三立四析の場合のウチコミの対策はどうなるか。 【三立四析のウチコミの対策】 ≪棋譜≫(108頁の5図)  棋譜再生 棋譜再生・三立四析の場合のウチコミ場所は、白1がふつう。 ・そのときは、黒2とカケ、白3には黒4とツケコす筋で、サバく。 ・黒10までと白を封じ込める。 ※途中、白3で5といけば、黒6、白3、黒4で同型にもどる。 次に、実戦で出る形を示しておく。 【実戦で出る形~コリ形】 ≪棋譜≫(108頁の6図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1とツメ白2とヒラいたとき、黒3とコスミツケる。 ・白は2、4の二立と白(3, 十一)の間が狭く、二立二析になっている。 ⇒白のコリ形 ※黒3のコスミツケが許されるゆえんである。 【白の「二立三析」の理想形】 ≪棋譜≫(109頁の7図)  棋譜再生 棋譜再生・星の黒に対して、白が1とカカってきたときに、黒2とコスミツケて、白3とタタせるのは、悪いというのが常識。 ・白に5と三間にヒラかれ、「二立三析」の理想形をあたえるからである。 (白5では、白い(4, 十、つまり白5の右)もある) ・そこで黒4で、次図の黒1といきなりハサんでいけば、どうなるか? 【白の厚い姿】 ≪棋譜≫(109頁の8図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1とハサんだ場合、白2のツケ以下、白16までと、白に厚味をあたえることになる。 ⇒むろん黒としては不十分。 ※要するに、前図黒2のコスミツケが白に理想形をあたえる原因になったのである。 (大竹英雄『囲碁「形」の覚え方』永岡書店、1975年[1984年版]、106頁~109頁) フクラミ・ヘコミ~「第2章 実戦上の形」より「第2章 実戦上の形」の「11 フクラミ・ヘコミ」について見てみよう。 ◇フクラミ・フクラミは、多くの場合、好形となるといわれる。 【フクラミの形】 ≪棋譜≫(154頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・この白1がいわゆる「フクラミ」 ⇒これで白の石は安定し、反対に黒の石が窮屈になってくる。 いいかえれば、黒としては白にこの1を許すこと自体に問題があると考えなければならない。 つまり、白が1と打つまえに、黒1と打つべき急所にあたる。 ◇ヘコミ・フクラミに対応するのが「ヘコミ」 ヘコミが急所になるケースも少なくない。 【ヘコミの形】  棋譜再生 棋譜再生≪棋譜≫(154頁の2図) ・白4がいわゆるヘコミの形。 ※ヘコミの特質は、眼形が豊富になるところにある。 フクラミやヘコミに関連した次のような例題がある。 【例題Ⅰ】(黒の手番) ≪棋譜≫(155頁)  棋譜再生 棋譜再生☆中盤のせり合いがつづいている。 局部的には黒はどこが急所か。 【例題Ⅰの正解:フクラむ一手が正着】 ≪棋譜≫(156頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1とフクラむ一手。 ・これで白は頭をふさがれるいるから、白2と走れば、たとえ活かしても結構。 ・黒3と攻めたてて、上方に黒の厚みを加える。 【参考:白の愚形】 ≪棋譜≫(156頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・上図黒1のあと、白1とマガっている形はいかにもひどい。 ・黒にい(6, 九)と攻めたてられてはいけない。 なお、1図の正解図で、黒1のフクラミを省いたらどうなるか。 【参考:フクラミを打たない場合】 ≪棋譜≫(156頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・本図白1、3を許しては白が息を吹き返す。 ※そのちがいはあとの戦況に大きな差をもたらす。 【例題Ⅱ】(黒の手番) ≪棋譜≫(155頁)  棋譜再生 棋譜再生☆死活の問題にはよく出る形である。 黒が無条件で活きるには? 【例題Ⅱの失敗:棒ツギは頓死】 ≪棋譜≫(155頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・ふつうに黒1と棒ツギするのでは、白より2から6までと打たれて、頓死してしまう。 では、黒はどう打つべきだろうか。 いま一度考え直してみよう。 【例題Ⅱの正解:ヘコミが正着】 ≪棋譜≫(157頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1とヘコむことによって、無条件で活きることができる。 ※死活にあっては、このヘコミの筋の活躍する場が多いようだ。 【類型】 ≪棋譜≫(157頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・この黒1も活きる急所にあたる。 (大竹英雄『囲碁「形」の覚え方』永岡書店、1975年[1984年版]、154頁~157頁) コウ~「第2章 実戦上の形」よりコウは技術的な問題で、形自体とは別かもしれないが、形におけるきびしさを知るうえでは、ぜひ必要なのでとりあげたという。 たとえば、定石にあらわれる、次のような形を解説している。 【1図:形】 ≪棋譜≫(174頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・白はこういうところは十中八九、白1とアテていくのが正しい態度である。 ・黒に、い(8, 十八)と切られるコウを恐れてはいけない。 ・このあと黒もろ(4, 十四)と備えることになって、一段落。 ツグのは、これまたダンゴをつくるだけの用しかなさず、絶対に避けなければならない。 ※黒も、い(8, 十八)と切ってコウ争いするチャンスをうかがうべきだろう。 【2図:手順】 ≪棋譜≫(174頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・上図は、黒1、3のツケオサエ定石からできる形である。 ・黒9とポン抜く一手。 ※これで、黒い(7, 十八)は、白ろ(8, 十八)を利かされる。 (大竹英雄『囲碁「形」の覚え方』永岡書店、1975年[1984年版]、174頁) 本手~「第2章 実戦上の形」いわゆる「本手」ということばを使う意味はいろいろあるが、形が悪い場合にあらかじめ整えておく手を本手と呼ぶ。たとえば、次のような図の黒1が本手である。 【1図:本手の例】 ≪棋譜≫(178頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1が本手である ※これは1をすぐ打たなくとも、切られる気づかいはないが(切ればゲタに取れる)、白から1とノゾいて全体の黒をねらってこられる心配がある。 それをあらかじめ防止するのが、黒1の手。 (大竹英雄『囲碁「形」の覚え方』永岡書店、1975年[1984年版]、178頁) |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)