| 攻め合いの要諦 |

更新日/2022(平成31、5.1栄和改元/栄和4).2.11日

| (囲碁吉のショートメッセージ) |

| ここで、「攻め合いの要諦」を確認しておく。 「ウィキペディア攻め合い」、囲碁インストラクター金子賢のブログ「囲碁の勝負を分ける攻め合い。強くなるコツはある?」、「」、「」、「」、「」その他を参照する。 2019.3.4日 囲碁吉拝 |

![]()

| 【攻め合いの要諦】 | |

金子 賢の付けブログ具「囲碁の勝負を分ける攻め合い。強くなるコツはある?」転載。

|

| 【攻合いのコウは最後に取れ】 |

|

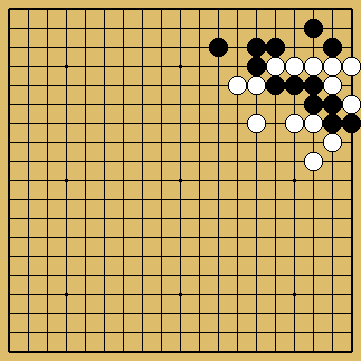

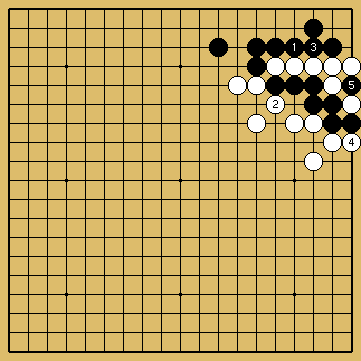

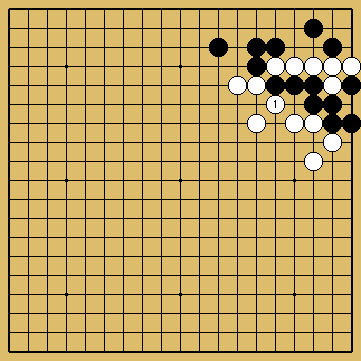

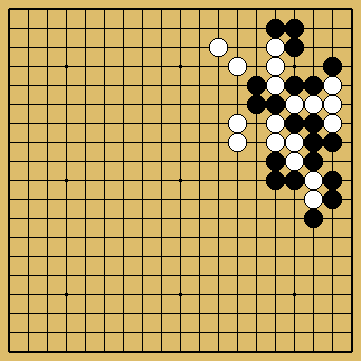

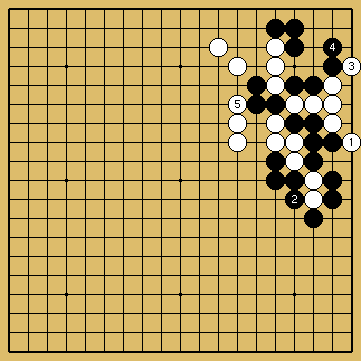

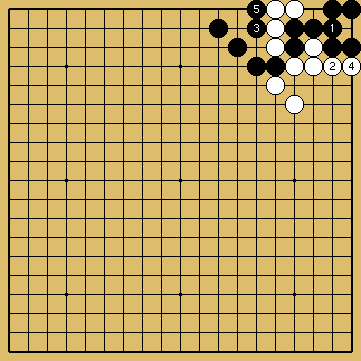

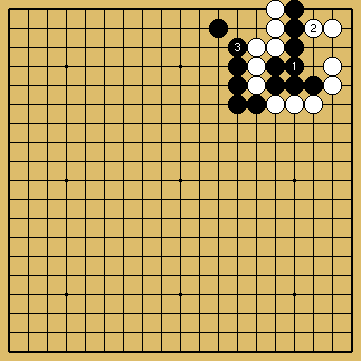

「攻合いのコウは最後に取れ」と題して、外ダメからつめる場合の例を掲げている。(「攻合い」の送り仮名はママ。以下同じ) 攻合いにコウがついているとややこしさが倍増する。しかし、原理さえ知っていれば、さして苦しまずにすむ。コウのついた攻合いの原則は、「攻合いのコウは最後に取れ」ということである。あわててコウを取らず、必要になったら、そのときに取るのである。次のようなテーマ図で考えてみよう。 【攻合いのテーマ図】(黒の手番)棋譜(256頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生☆白のダメは四つ、黒は三つだから、黒が不利のように見えるが、そうではない。 「攻合いのコウは最後に取る」というコツを知っていれば、かえって黒の有利な攻合いだとわかる。 【正解:外ダメからツメよ】棋譜(256頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・コウにはかまわずに、黒は1、3と外ダメをつめる。 ・白4で黒はアタリになった。 ・必要が生じたら、ここで初めて黒5とコウを取る。 ※同時に白がアタリとなり、白はコウをタテなくてはならない。 【失敗:黒があわててコウを取った場合】棋譜(257頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・これは黒があわててコウを取った図である。 ・白はもちろん1とつめて、あとを順々につめ合うと、結果は前図とまったく逆になることがわかるはずである。 ⇒白がコウを取って黒がアタリとなり、黒がコウダテを求めるのである。 ※このように、コウを先に取るか最後に取るかでは、重大な差が出る。 攻合いが大きければ大きいほど、コウの取り番は大きな問題で、勝敗に直結する。 たった一つのコウ材がないばかりに、無念の涙をのんだという例はいくらでもあるようだ。 「攻合いのコウは最後に取る」――この原則は、眼のある石の攻合いでもまったく同じである。 (坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、256頁~257頁) |

| 【両バネ利けば一手ノビ】 |

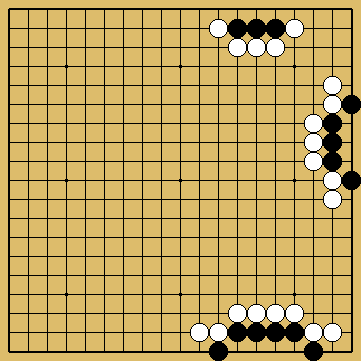

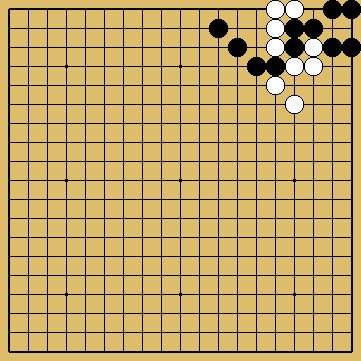

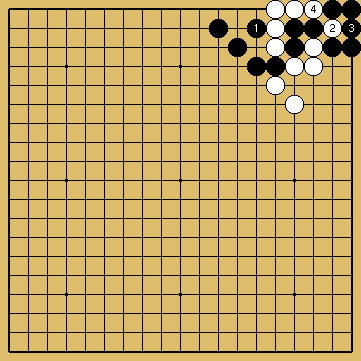

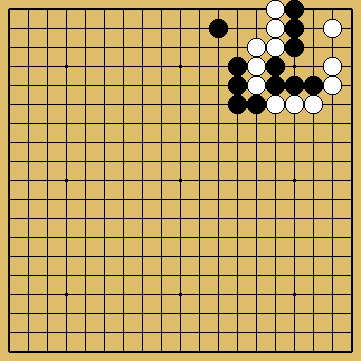

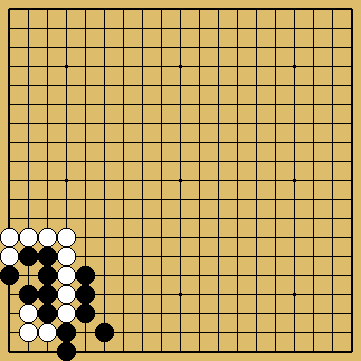

【テーマ図:両バネ利けば一手ノビ】棋譜(258頁の1図) 棋譜再生 棋譜再生①上辺に黒が三つ並んでいる。この黒を取るのに、白は何手かかるか。 ⇒いうまでもなく三手である(これなら問題ない) ②では次に、右辺の黒は、黒の三子に上下のハネが加わっている。 黒の三子を取るには、何手かかるか。 ⇒よく考えてみると、四手かかることがわかるはず。 ※この例から知られるように、ハネが両方に利くと、攻合いの手数が一手ふえるのである。 この理屈をいったのが、「両バネ利けば一手ノビ」という格言である。 ③同様に、下辺の黒四子は、白から四手では取られない。 両バネが利いて一手ノビており、白が取ろうとすると、五手を要する。 (確かめてほしい) それでは、この格言を利用した次のような問題を考えてみよう。 【問題:格言「両バネ利けば一手ノビ」の例】(白先)棋譜(259頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生☆中央の黒三子と、切られている白五子の攻合いである。 黒は四手、白は三手で、白が一手負けのようだが、この格言を知っていれば、白先ならラクに勝つことができる。 【解答:両バネを利かして手数をのばす】棋譜(259頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・白から1、3と「両バネ」が利き、これで白は四手。 ・一足お先に5とつめて、簡単に白の勝ちとなる。 ※黒がイ(19, 六)とツケても、またはイ(19, 六)の上下に打欠いても、白は相手にならないのが秘訣。 かまわず敵のダメをつめればいいのである。 ツイだり取ったりして、つきあっていると、かえって自分の手をちぢめる。 ※念のためにいうと、「両バネ一手ノビ」は、眼のない石が二線に三つ以上並んだときに適用される。 二つしか並んでいない形では、両バネが利いても手数はノビない。 (坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、258頁~259頁) |

| 【「眼あり眼なし」】 |

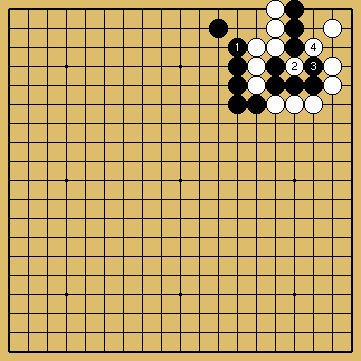

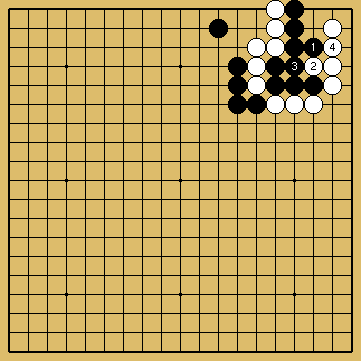

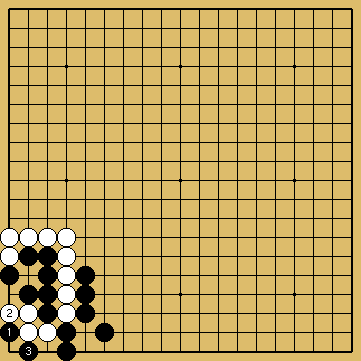

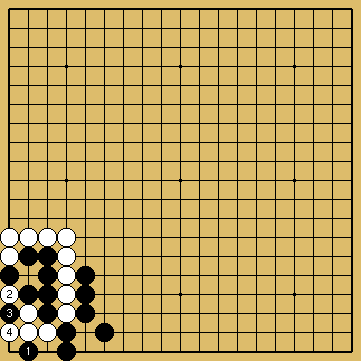

| 【問題99】(黒番)<3分で初段> ≪棋譜≫(213頁の問題図)  棋譜再生 棋譜再生☆白は手続き不足の姿である。 何が手続き不足なのか? 攻め合いは黒が負けているように見えるけれど、何か妙案があるのか……などを考えよ。 石取りはすべて必然の手順。 一手間違えると結果が入れ替わるから、細心の注意力が必要。 【失敗1:ダメが一手でも詰まると攻め合いに負ける】 ≪棋譜≫(214頁の失敗1図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1と白2は見合いの地点。 ※ここのダメが一手でも詰まると黒は攻め合いに勝てなくなる。 ・白4、6の筋で黒は三子をツゲないから、白を取ることもできない。 【失敗2:黒の攻め合い負け】 ≪棋譜≫(214頁の失敗2図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1も白2、4で、黒は攻め合い負け。 ・黒1を4も、白2がわかりやすい。 【正解:ダメがびっちり詰まっていない~「眼アリ眼ナシ」】 ≪棋譜≫(214頁の正解図)  棋譜再生 棋譜再生※この形は、攻め合っている石のダメがびっちり詰まっていない。 ・それなら黒1の眼持ちが正解。 ※後は順番にダメを詰めると、最後のアタリを白は打てず、「眼アリ眼ナシ」 ※白は1の打ち忘れが手続き不足だった。 (工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、213頁~214頁) 「眼あり眼なしも時によりけり」~『初段合格の手筋150題』より「第2章 石取りと攻め合いの手筋」の「問題95」は、「眼アリ眼ナシ」の注意点を教えてくれる問題である。 【問題95】(黒番)<ひと目初段> ≪棋譜≫(205頁の問題図)  棋譜再生 棋譜再生☆白の手数は三手。 一方の黒は? この黒の手数を数秒で読み切れるなら、あなたは石取りに関する限りでは、楽に有段者の実力があるそうだ。 では高段者は? 高段者なら瞬時。もちろん1秒もかからないという。 (この読みの早さを身につけるのが、「慣れ」らしい) 【失敗1:黒の攻め合い負け】 ≪棋譜≫(206頁の失敗1図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1と外ダメを詰めるのは、白2のホウリコミから白4のシボリが、手数を縮める常用手段。 ・黒がツゲば、全体の手数は二手。 ・黒、攻め合い負け。 【失敗2:「眼アリ眼ナシも時によりけり」】 ≪棋譜≫(206頁の失敗2図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1は眼作りをしたいのか、余計な寄り道。 ・白2は単に4でも白勝ち。 <注意点> ※攻め合いに接しているダメがびっちり詰まっている場合の一眼作りはタブー。 「眼アリ眼ナシも時によりけり」という格言もあるので注意しよう。 【正解:ツギが正しい】 ≪棋譜≫(206頁の正解図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1のツギが正しく、これで黒の手数は四手。 (工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、205頁~206頁) 【『初段合格の手筋150題』日本棋院はこちらから】  初段合格の手筋150題 (囲碁文庫) 「眼あり眼なし」の練習問題~片岡聡『これだけできれば囲碁初段』より片岡聡『これだけできれば囲碁初段』(成美堂出版、1993年)の「2 中盤」の「攻め合いに勝つ法」の「第5問 眼あり眼なし」として、次のような問題がある。 【第5問 眼あり眼なし】[黒先] ≪棋譜≫(221頁の問題図)  棋譜再生 棋譜再生<ヒント> 左方の黒と隅の白三子との攻め合いである。 うまく「眼あり眼なし」にしたい。 第一着がポイント。 【正解図:眼あり眼なし~コウ手段を封じる】 ≪棋譜≫(222頁の正解図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1のツケに気づけば立派。 ・白2とサエギれば、黒3で白a(1, 十九、つまり黒3の左)と取っても、黒b(3, 十九、つまり黒3の右)ツギで、「眼あり眼なし」の格好。 【失敗図:コウ】 ≪棋譜≫(222頁の失敗図)  棋譜再生 棋譜再生・同じツケでも、この黒1では失敗。 ・白2のホウリ込みがうまい手筋で、白4とオサえて、コウになる。 (片岡聡『これだけできれば囲碁初段』成美堂出版、1993年、221頁~222頁) |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)