| 高目&1間内カカり定石 |

更新日/2018(平成30).2.23日

| 1間内カカり | |||||||||

|

|||||||||

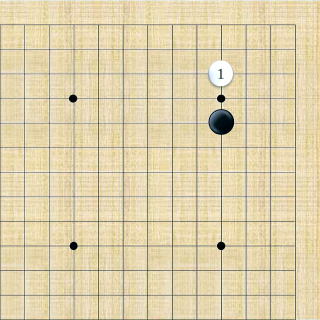

| (3−1) | |||||||||

| 1間入り。これを「元図」とする。応じ方として、A(内ツケ)、B(外ツケ)、C(小ケイマ掛け)がある。 | |||||||||

|

| A(内ツケ)系 |

| 元図のA(内ツケ)選択 | ||||||

|

||||||

| (3−11) | ||||||

| ツケ。応じ方として、A(ハネ)、B(ハサミ)、C()がある。 | ||||||

|

| 上図のA(ハネ)選択 |

|

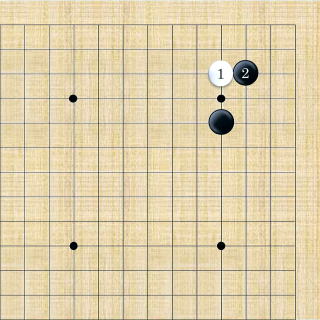

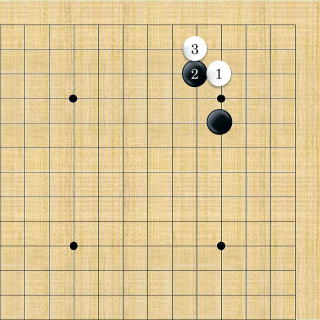

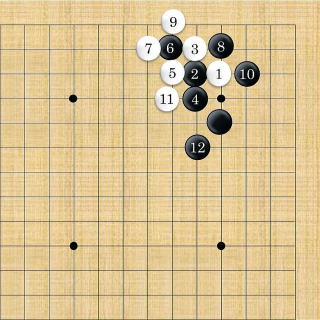

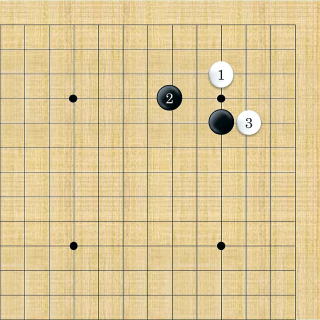

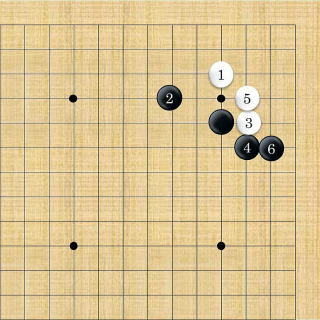

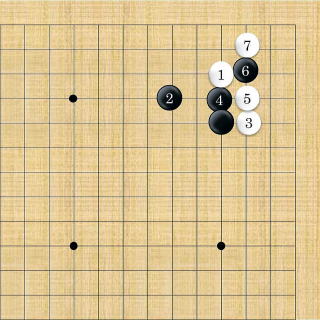

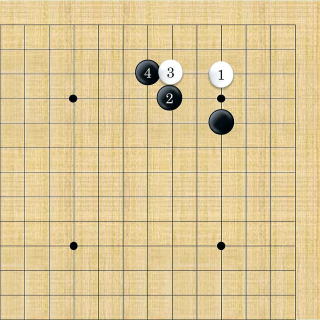

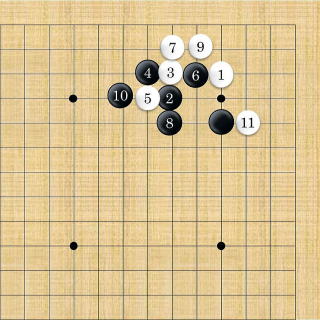

| (3−1111) |

| ハネ。 |

| (次の着手) ヒキ&カケツギ |

|

| (3−1111) |

| ヒキ&カケツギ。 |

| 指了図 |

|

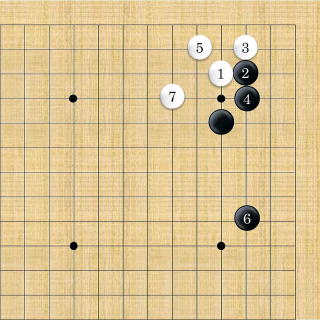

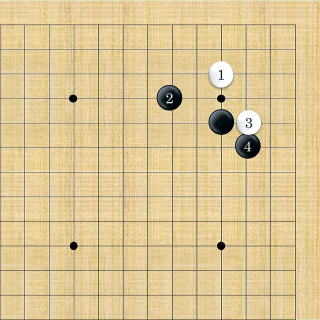

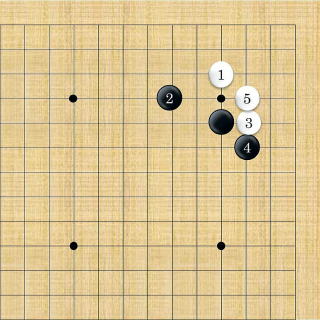

| (3−11111) |

| これを仮に「内ツケハネ定石」と命名する。これが典型的な高目定石である。白7は手抜きする場合もある。 |

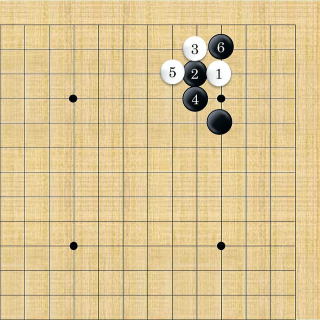

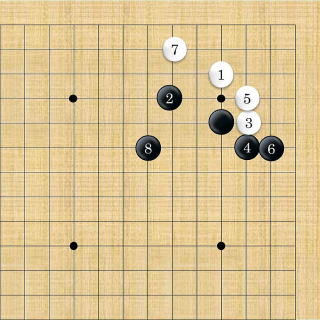

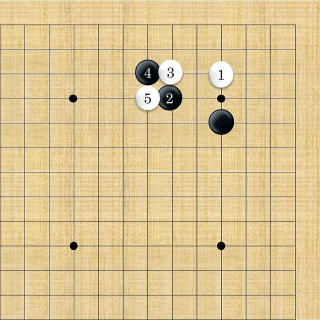

| 上図のB(ハサミ)選択 |

|

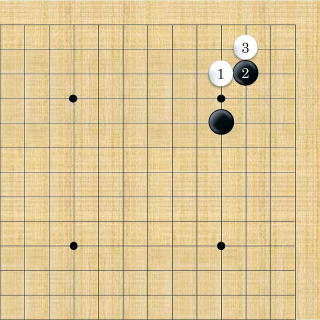

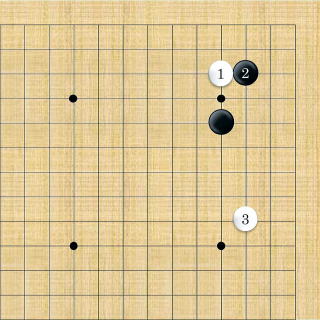

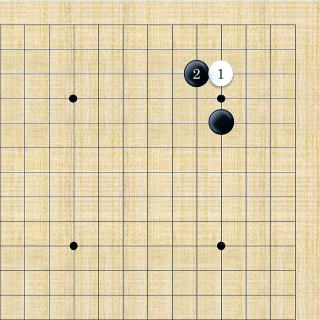

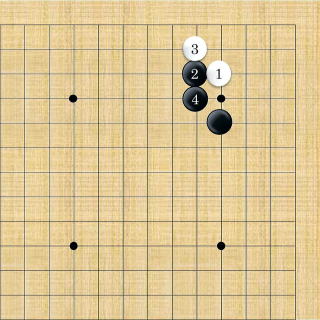

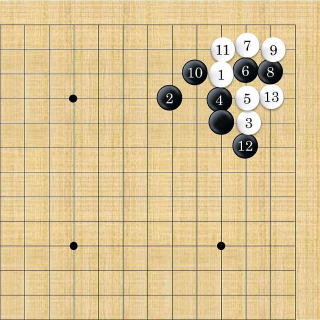

| (3−112) |

| 白3三間ハサミ。 |

| 指了図 |

|

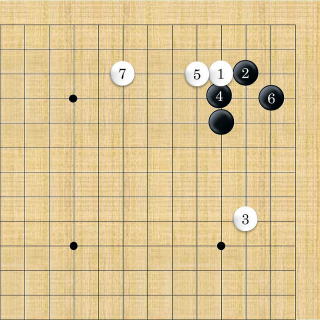

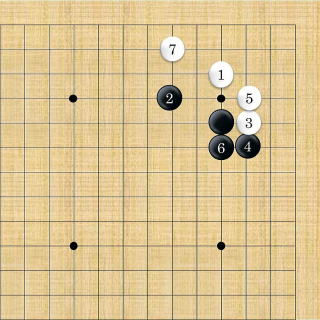

| (3−1121) |

| 黒4、白5。黒6、白7。 |

| B(外ツケ)系 |

| 元図のB(外ツケ)選択 | ||||||

|

||||||

| (3−12) | ||||||

| 外ヅケ。応じ手として、A(ハネ)、B()、C()がある。 | ||||||

|

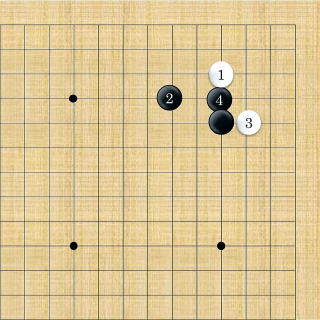

| 上図のA(ハネ)選択 | ||||||

|

||||||

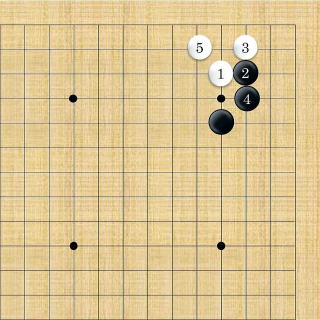

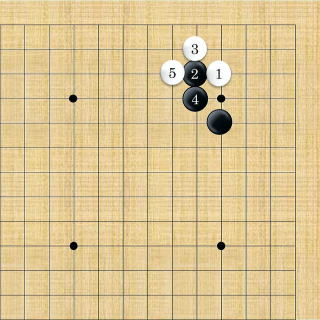

| (3−121) | ||||||

| ハネ。応じ手として、A(ヒキ)、B()、C()がある。 | ||||||

|

| 上図のA(ヒキ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (3−1211) | |||||||||

| ヒキ。応じ手として、A(ハネ)、B()、C()がある。 | |||||||||

|

| 上図のA(ハネ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

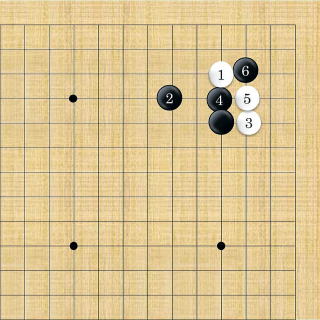

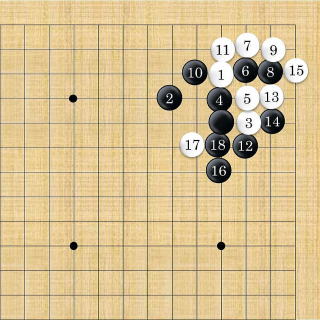

| (3−12111) | |||||||||

| ハネ。応じ手として、A(外キリ)、B(内キリ)、C()がある。 | |||||||||

|

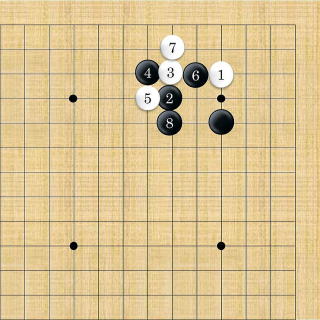

| 上図のA(外キリ)選択 |

|

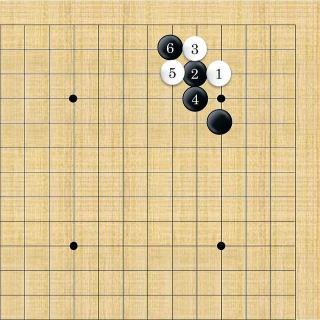

| (3−121111) |

| 外キリ。 |

| 外噛みとり型 指了図 |

|

| (3−121111) |

| 指了図。 |

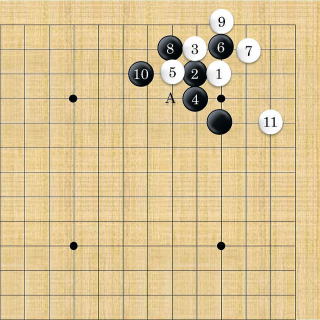

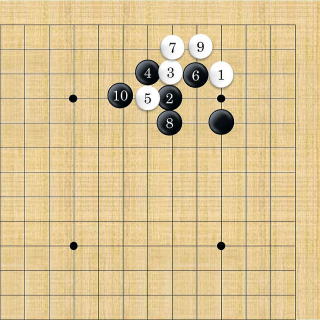

| 上図のB(内キリ)選択 |

|

| (3−121112) |

| 内キリ。 |

| 内噛みとり型 指了図 |

|

| (3−1211121) |

| 指了図。黒のシチョウが良い時はキリを捨て石にして8、10で白5を抱える。Aをポン抜くのも立派な一手である。 |

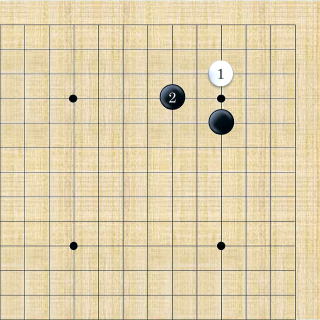

| C(小ケイマ掛け)系 |

| 元図のC(小ケイマ掛け)選択 | ||||||

|

||||||

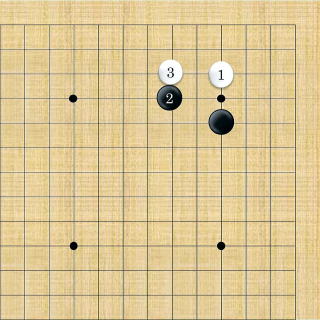

| (3−13) | ||||||

| 小ケイマ掛け。中央を重視する高目にとって最も自然な手法である。内カカリした石の上辺への発展を阻止し中央を厚くする意思を持つ手である。 応じ方として、A(高目の下ツケ)、B(小ゲイマへのツケ)、C()がある。 |

||||||

|

| 上図のA(高目の下ツケ)選択 | ||||||

|

||||||

| (3−131) | ||||||

| 高目の下ツケ。応じ手として、A(ハネ)、B(ぶつかり)、C()がある。 | ||||||

|

| 上図のA(ハネ)選択 |

|

| (3−1311) |

| ハネ。 |

| (次の着手) ヒキ | ||||||

|

||||||

| (3−13111) | ||||||

| ヒキ。応じ方として、A(ツギ)、B(下がり)、C()がある。 | ||||||

|

| 上図のA(ツギ)選択 |

|

| (3−131111) |

| ツギ。ここまでが黒堅ツギの定石である。 白7は打たなくても間に合っているが、手抜きするとイジメが厳しいものになる。 |

| 上図のB(下がり)選択 |

|

| (3−131112) |

| 下がり。サガるのは地にカラい打ち方である。 |

| 指了図 |

|

| (3−1311121) |

| 白7のスベリが大きい。黒も8と備えれば厚い。黒は後手を引くのでは不満と見て、9では右辺にヒラいて白からの切りを迎え撃つ手法もある。 |

| 上図のB(ぶつかり)選択 |

|

| (3−1312) |

| ぶつかり。 |

| (次の着手) ヒキ&キリ | ||||||

|

||||||

| (3−13121) | ||||||

| ヒキ&キリ。応じ方として、A(下から当たり)、B()、C()がある。 | ||||||

|

| 上図のA(下から当たり)選択 |

|

| (3−131211) |

| (次の着手) |

|

| (3−1312111) |

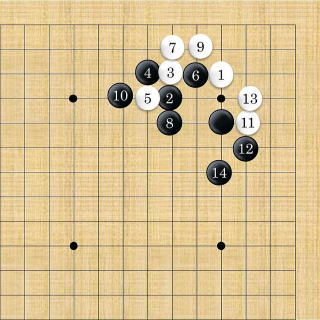

| 指了図 |

|

| (3−13121111) |

| 黒はキリ石以下の手を捨て石にして中央に勢力を築くのが狙いの応酬である。 |

| 上図のB(小ゲイマへのツケ)選択 | ||||||

|

||||||

| (3−132) | ||||||

| 小ゲイマへのツケ。応じ方として、A(ハネ)、B()、C()がある。 | ||||||

|

| 上図のA(ハネ)選択 | ||||||

|

||||||

| (3−1321) | ||||||

| ハネ。応じ方として、A(キリ)、B()、C()がある。 | ||||||

|

| 上図のA(キリ)選択 |

|

| (3−13211) |

| キリ。 |

| (次の着手) |

|

| (3−132111) |

| 当り、ノビ、ヒキ。 |

| (次の着手) |

|

| (3−1321111) |

| ワタリ、シチョウ抱え。 |

| (次の着手) |

|

| (3−13211111) |

| 高目の下ツケ。 |

| 指了図 |

|

| (3−132111111) |

| ケイマにかけた石にツケて裁く定石。白4のハネ押えは白のシチョウ有利が条件の手である。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)