| コスミ |

| コスミ | |||||||||||||||||||

|

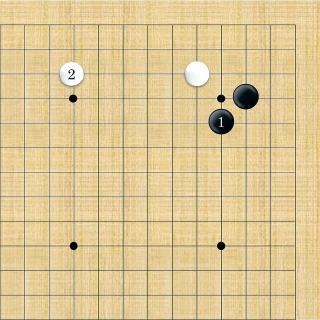

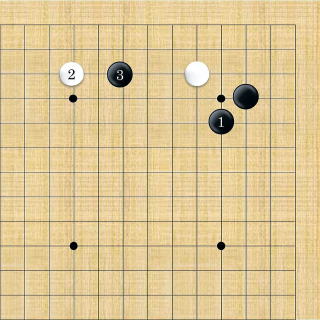

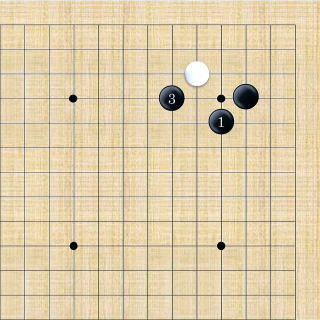

| ケイマ受け系 |

| 元図のA(ケイマ受け)選択 | |||||||||

|

|||||||||

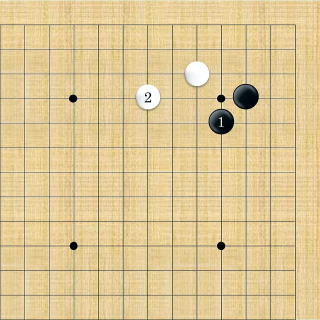

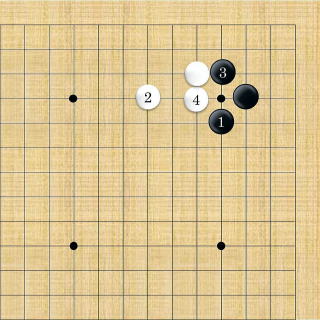

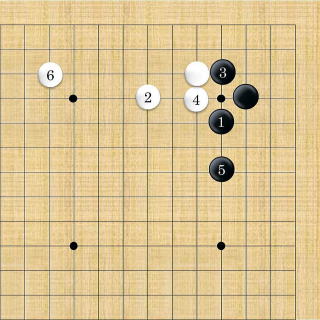

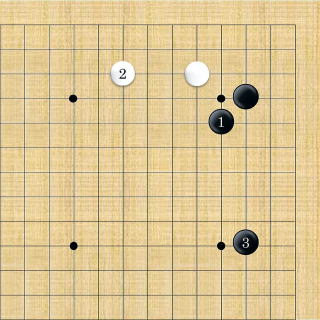

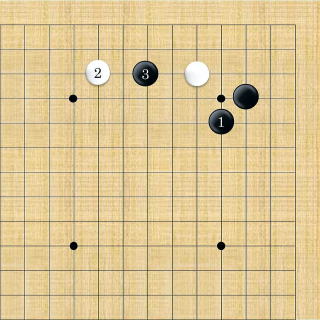

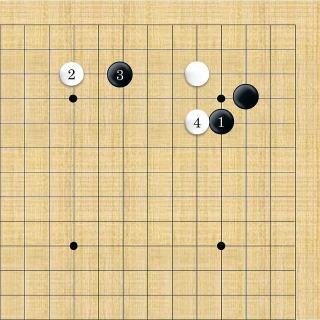

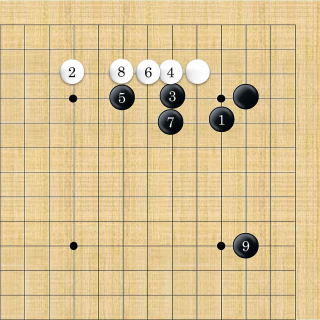

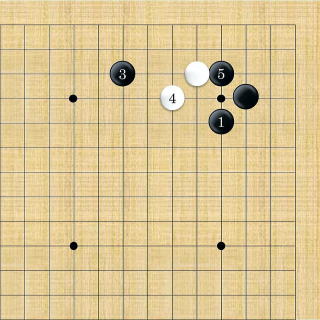

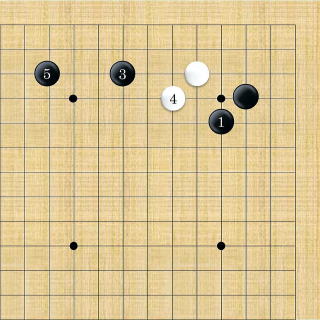

| ケイマ受け。白2のケイマは位取り&堅実な手である。これを「コスミ&ケイマ受け基本図」とする。 応じ手としてA(星下ヒラキ)、B(コスミツケ)、C()が考えられる。 |

|||||||||

|

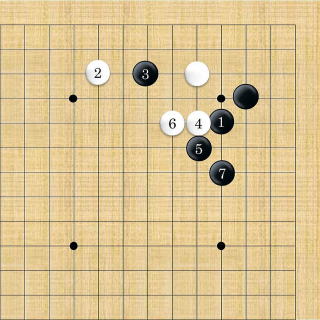

| 基本図のA(星下ヒラキ)選択 |

|

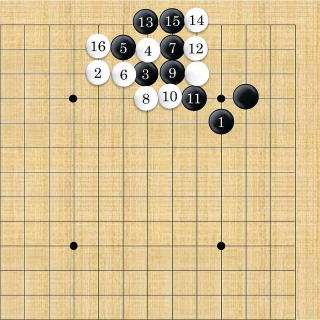

| (2−1−111) |

| 指了図 |

|

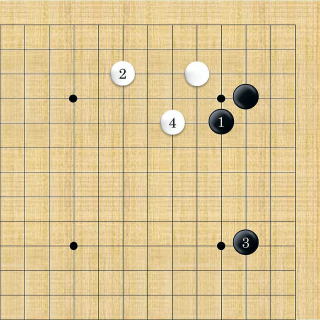

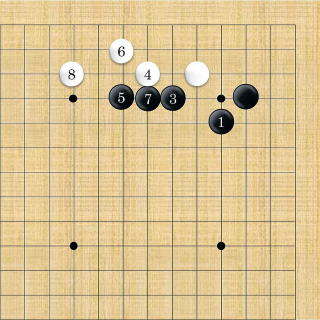

| (2−1−1111) |

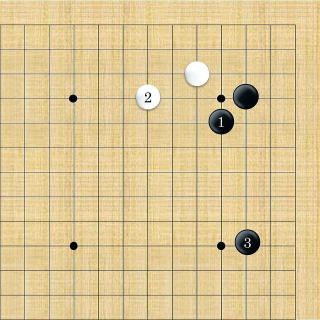

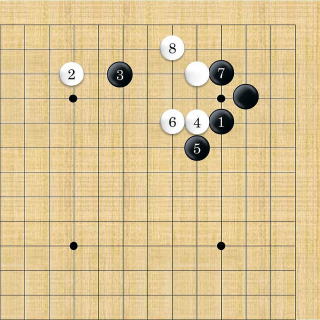

| コスミに対しケイマに受ければ、それぞれが辺に展開して一段落する打ち方がある。ヒラキの幅は局面に応じて変わる。 黒からはAのコスミツケ、白からはBのスベリが急がれる形である。 |

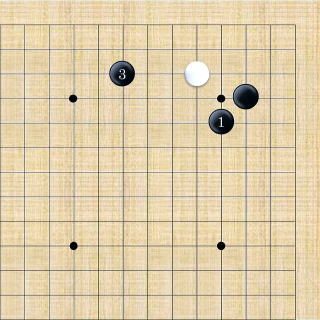

| 基本図のB(コスミツケ)選択 |

|

| (2−1−112) |

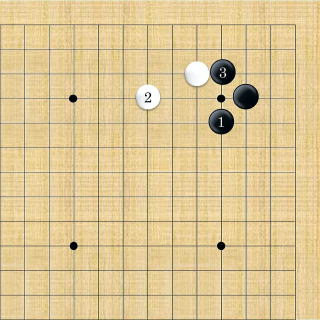

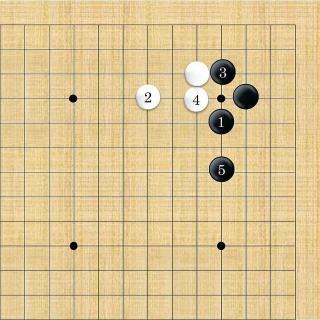

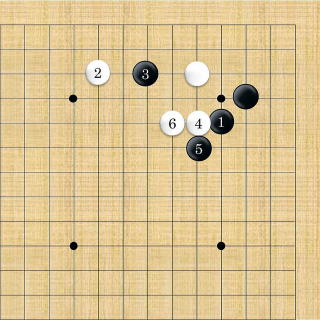

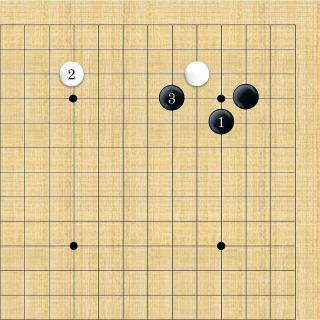

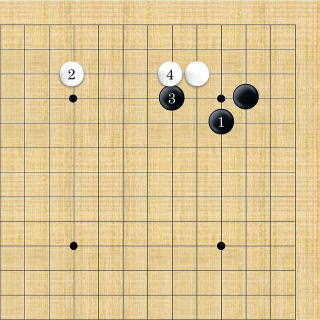

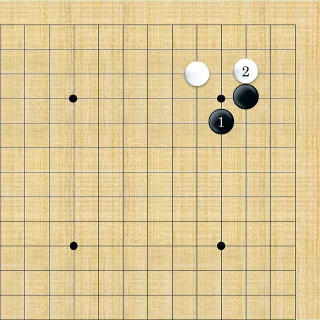

| コスミツケ。コスミツけて隅を固める。 |

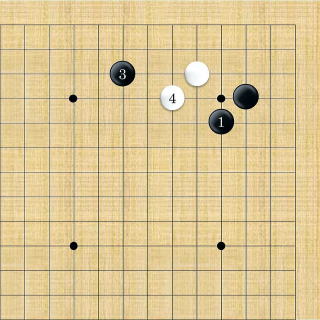

| (次の着手) ノビ | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1−1121) | |||||||||

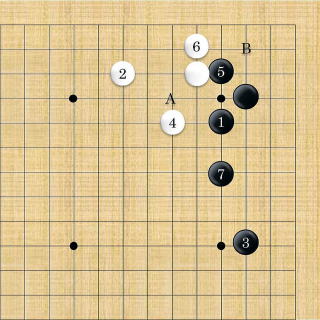

| ノビ。黒を薄くする手である。 応じ手としてA(1間トビ)、B(下がり)、C()が考えられる。 |

|||||||||

|

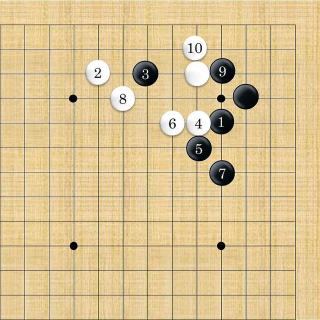

| 上図のA(1間トビ)選択 |

|

| (2−1−11211) |

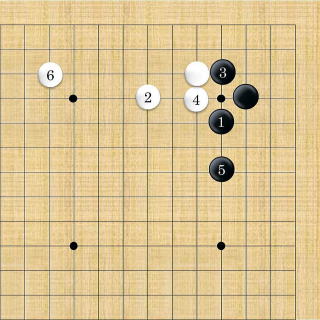

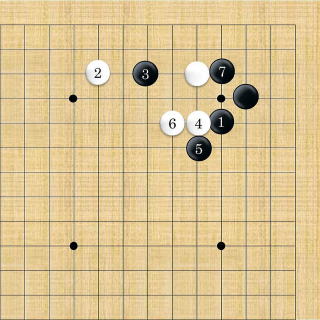

| 1間トビ。 |

| 指了図 |

|

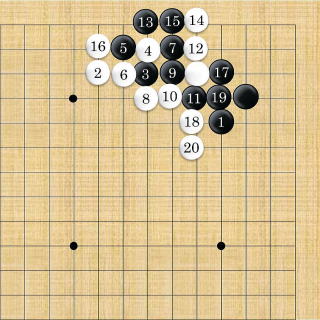

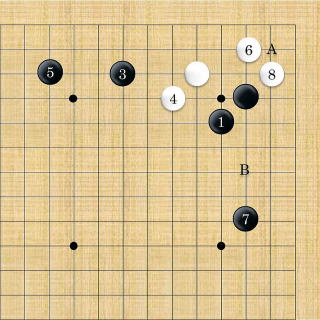

| (2−1−112111) |

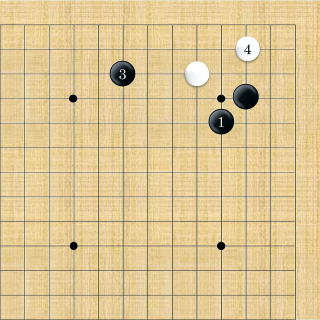

| 黒の1間トビに対しては白は4間に開く。互角とされている。 |

| 上図のB(下がり)選択 |

|

| (2−1−11212) |

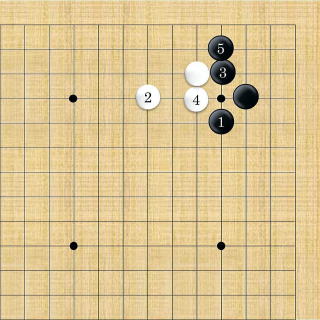

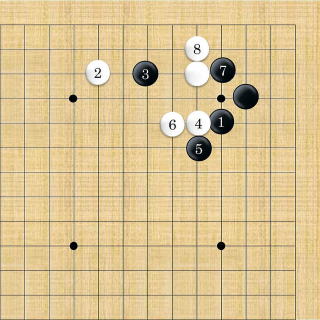

| 下がり。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−112111) |

| 黒の1間トビに対しては白は4間に開く。互角とされている。 |

| 2間ヒラキ系 |

| 元図のB(2間ヒラキ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1−12) | |||||||||

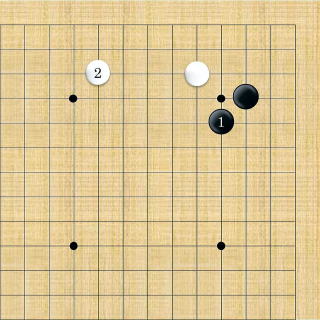

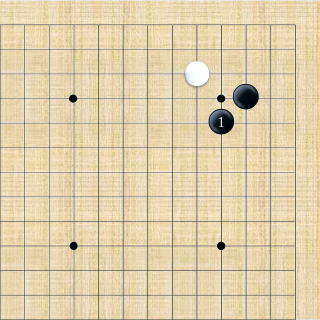

| 二間ビラキ。手堅く安定を図る手である。 応じ手としてA(コスミツケ)、B(星下ヒラキ)、C()が考えられる。 |

|||||||||

|

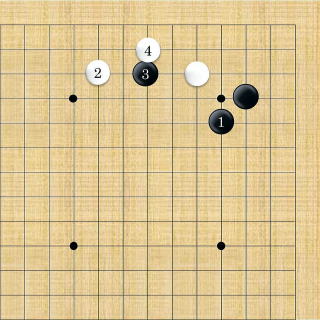

| 上図のA(コスミツケ)選択 |

|

| (2−1−121) |

| コスミツケ。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−1211) |

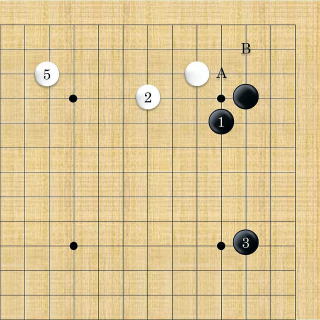

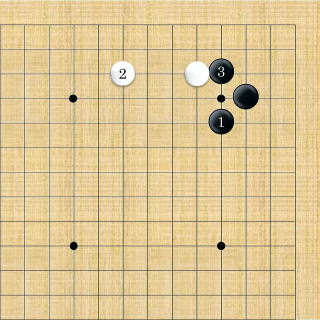

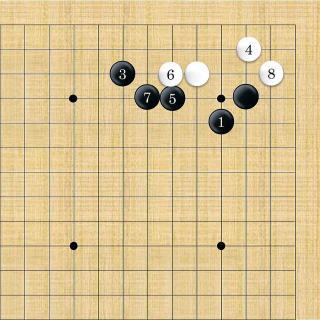

| 黒のヒラキの位置はAの大ゲイマもある。黒3のコスミツケを打たないと白Bのスベリが双方の根拠の要点になる。 |

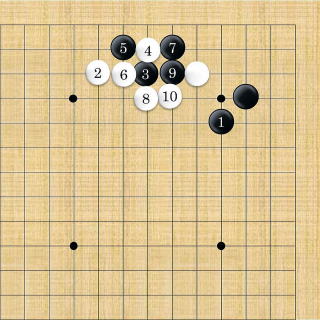

| 上図のB(ヒラキ)選択 |

|

| (2−1−122) |

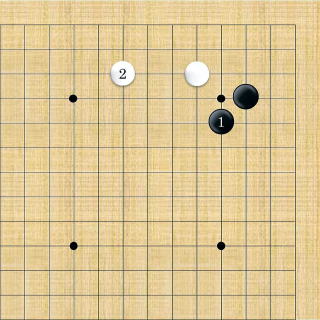

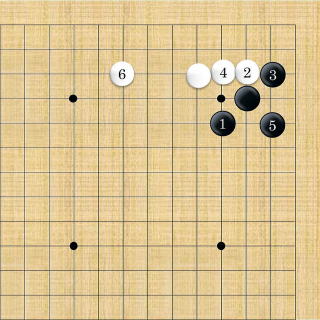

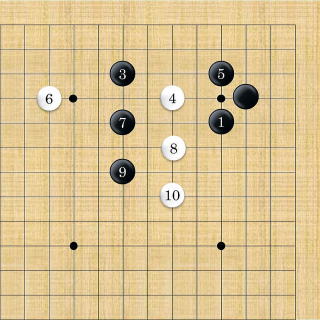

| 星下ヒラキ。コスミツケを保留し星下にヒラくのは隅よりも辺を重視する意図である。 |

| (次の着手) 小ゲイマ |

|

| (2−1−1221) |

| 小ゲイマ。黒Aのカケが絶好なので小ゲイマで阻止する手である。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−12211) |

| 、白6から黒9までが想定される。黒のヒラキの位置はAの大ゲイマもある。黒3のコスミツケを打たないと白Bのスベリが双方の根拠の要点になる。 |

| 3間ヒラキ系 |

| 元図のC(3間ヒラキ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1−13) | |||||||||

| 3間ヒラキ。応じ手としてA(打ち込み)、B(下ツケ)、C()が考えられる。 | |||||||||

|

| 上図のA(打ち込み)選択 |

|

| (2−1−131) |

| 打ち込み。三間ビラキは多少薄い構えなので、コスミツケて固めるのは気が進まず打ち込みから調子を求めることになる。 |

| (次の着手) ツケ&ハネ&ノビ | ||||||

|

||||||

| (2−1−1311) | ||||||

| ツケ&ハネ&ノビ。応じ手としてA(コスミツケ)、B(カケツギ)、C()が考えられる。 | ||||||

|

| 上図のA(コスミツケ)選択 |

|

| (2−1−13111) |

| コスミツケ。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−131111) |

| 指了図。ツケて出れば、打ち込んだ一子を捨てて外から利かし調子で辺を固めて一段落する。 |

| 上図のB(カケツギ)選択 |

|

| (2−1−13112) |

| カケツギ。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−131121) |

| 指了図。黒がカケツギで手を戻すと、白もコスミで一子の動きを封じる。その後、ツケと下がりを交換して一段落する。 |

| 上図のB(下ツケ)選択 |

|

| (2−1−132) |

| 下ツケ。打ち込みに対して下ツケする手がある。 |

| (次の着手) |

|

| (2−1−1321) |

| (次の着手) |

|

| (2−1−13211) |

| 下ツケ。打ち込みに対して下ツケする手がある。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−132111) |

| 4間ヒラキ系 |

| 元図のD(4間ヒラキ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1−14) | |||||||||

| 4間ヒラキ。四間ビラキは薄い為、全局的な配置との関係でしか打たれない。 応じ手としてA(2間打ち込み)、B(カケ)、C()が考えられる。 |

|||||||||

|

| 上図のA(2間打ち込み)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1−141) | |||||||||

| 2間打ち込み。白の薄みをついた厳しい打ち込みである。 応じ手としてA(ツケ)、B()、C()が考えられる。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ツケ)選択 |

|

| (2−1−1411) |

| ツケ。 |

| 指了図 |

|

| 指了図。黒7に対する白8はワタリを睨んだ手筋。 |

| 上図のB(カケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1−142) | |||||||||

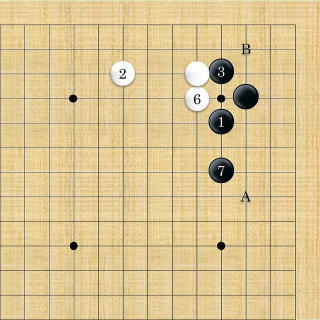

| カケ。黒は辺から中央を大事にするなら、カケて圧迫する手もある。 応じ手としてA(ハイ押え)、B()、C()が考えられる。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ハイ押え)選択 |

|

| (2−1−1421) |

| 指了図 |

|

| (2−1−14211) |

| 白6に対する黒7のナラビが手厚い手筋。 |

| 星下ツケ系 |

| 元図のE(星下ツケ)選択 |

|

| (2−1−15) |

| 三三ツケ。隅の三三にツケるのは、地にカラく早治まりを目指す手法である。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−151) |

| ツケにはハネる一手。白4の棒ツギが形。黒5のとカケツギも本手。どちらもしっかりと治まり、黒の先手。 |

| 手抜き系 |

| (手抜き) | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1−1) | |||||||||

| 黒3のコスミは足が遅いと考え白は手を抜くことも可能である。 応じ方として、A(カケ)、B(2間ハサミ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| (手抜きに対する打ち方1) カケ |

|

| (2−1−181) |

| カケが攻めの手である。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−1811) |

| 白6と受ければ一応の利かしと見られる。黒が続けて打つなら7のまたガケが有力。白10までが相場であろう。白8,黒9はともに冷静な好手。 |

| (手抜きに対する打ち方2) 2間ハサミ | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1−182) | |||||||||

| カケるよりハサミが良い局面の手。応じ方として、A(コスミ)、B(スベリ)、C()がある。 | |||||||||

|

| 上図のA(コスミ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1−1821) | |||||||||

| コスミ。応じ方として、A(コスミツケ)、B(スベリ)、C()がある。 | |||||||||

|

| 上図のA(コスミツケ)選択 |

|

| (2−1−18211) |

| コスミツケ。攻めるにはコスミツケが肝要。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−182111) |

| 白も戦うならばハサミ返し、調子でトビ出して戦う。 |

| 上図のB(スベリ)選択 |

|

| (2−1−1822) |

| スベリ。スベるのは白の側の和戦の意思表示。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−18221) |

| 白は隅でしっかりと生き、黒は封鎖する。部分的には白不利であるが手抜きから始まっていることを考えると贅沢は言えない。 |

| 上図のB(2間ヒラキ)選択 |

|

| (2−1−18212) |

| 2間ヒラキ。上辺にヒラくのは停戦の意思表示。 |

| 指了図 |

|

| (2−1−182121) |

| 指了図。白は隅にスベって根拠を得る。黒は7とヒラいて両辺を打つ。白8のコスミは黒Aを防ぎつつBの打ち込みを狙っている。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)