| 下ツケ | 下ツケ突き当り簡明定石 |

| なだれ定石前の元図 | |||||||||

|

|||||||||

|

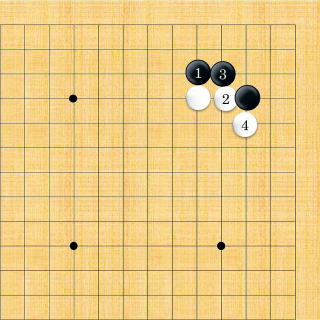

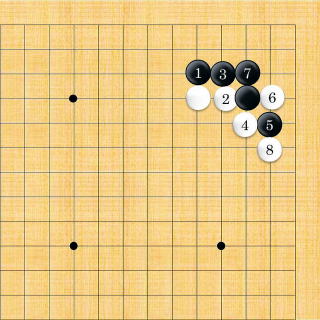

小目への一間高ガカリに対する下ツケ&突き当り&沿いヒキの手が考えられる。 |

|||||||||

|

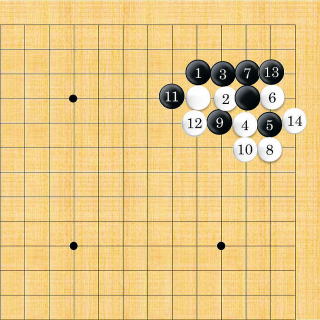

| 上図のA(ハネ)選択 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| (2-2-121) | ||||||||||||

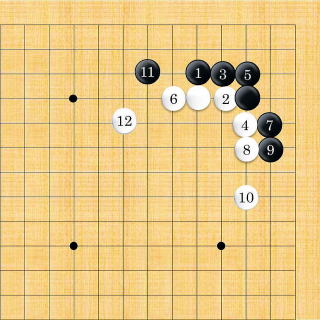

| ハネ。小目への一間高ガカリに対する下ツケ&突き当り&沿いヒキに対してハネたのが本図である。これが.「雪崩(なだれ)定石」の原形となる。これを元図とする。 この後の打ち方で、ツケヒキ同様の簡明定石と「なだれ定石」と云われる難解な道がある。ここでは簡明定石を確認する。「なだれ定石」は「小なだれ定石」と「大なだれ定石」に分かれる。それぞれ超難解な変化の山が待ち受けているので別サイトにして確認する。ちなみに、.「雪崩(なだれ)定石」を概括しておけば、小ナダレと大ナダレに分かれる。小ナダレは大ナダレに比すれば変化はそうは多くない。専ら外曲り定石の変化形になる。問題は大ナダレの方であり、A(外曲り)、B(内曲がり)、C(トビツケ)とに分かれている。 ここで云う「超難解な変化の山」とは、最初から接触戦となり、且つ一手毎に選択を要する有力な数手が待ち受けており、それぞれの一手が更に有力な数手に待たれていると云う際限のない「気が遠くなる」世界に引き入れられることを云う。未だ研究途上にある。この間、隅の実利と外勢、上辺と右辺を廻る丁々発止の駆け引きが繰り返されることになる。定石の多くが隅の実利と外勢の分かれの一本調子になるのに比して、実利を取ると見せかけて外勢に転じ、あるいはその逆になりつつ最終的にそれぞれが隅の実利と外勢を得ると云う奇しきな分かれ方をすることになる。これが.「雪崩(なだれ)定石」の魅力である。本サイトでこれを確認する。思うに、雪崩(なだれ)定石の習熟が高段者への扉になっているのではなかろうか。これをマスターする能力に従い棋力が啓発されると云うべきではなかろうか。とりあえずかく確認しておく。これを学んで為になるようどう解析するのかが難しい。囲碁吉が挑むことにする。 |

||||||||||||

| 応じ手として、A(三三ツギ。なだれ回避)、B(下二段バネ。なだれ回避)、C(二目の頭ハネ。小ナダレに向かう)、D(ノビから始まる三目の頭ハネ。大ナダレに向かう)がある。 | ||||||||||||

|

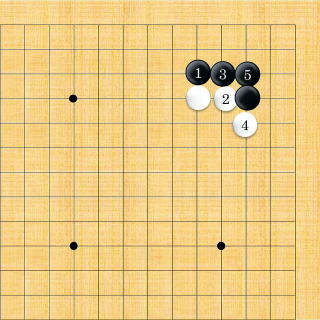

| 元図のA(三三ツギ。なだれ回避)選択 | |||||||||

|

|||||||||

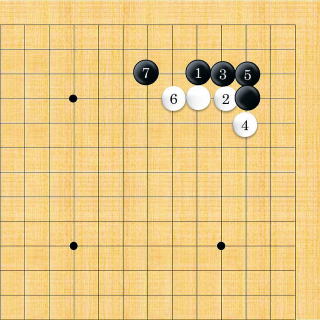

| (2-2-1211) | |||||||||

| 三三ツギ。三三ツギは難解なナダレ定石を避ける簡明な手その1である。 応じ手として、A(ノビ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

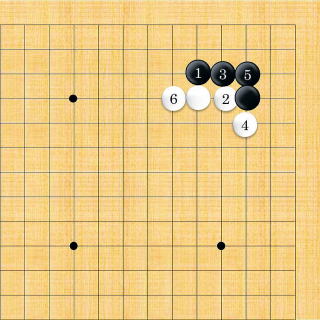

| 上図のA(ノビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-12111) | |||||||||

| ノビ。ここで、応じ方としてA(下ハネ)、B(1間トビ)がある。 | |||||||||

|

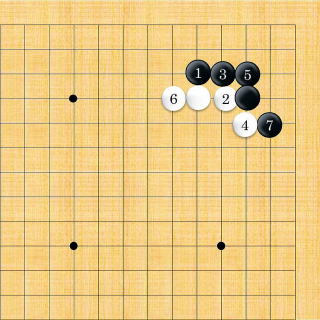

| 上図のA(逆下ハネ)選択 |

|

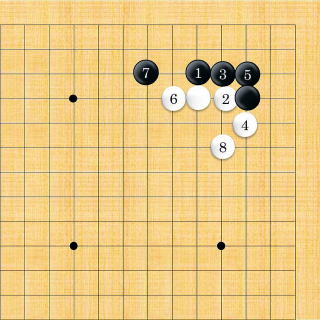

| (2-2-121111) |

| 逆下ハネ。 |

| 指了図 |

|

| 方や隅、方や外勢の分かれとなる。 |

| B(1間トビ)選択の道 |

|

| (2-2-121112) |

| 1間トビ。 |

| 指了図 |

|

| これも方や隅、方や外勢の分かれとなる。 |

| 元図のB(下二段バネ。なだれ回避)選択 |

|

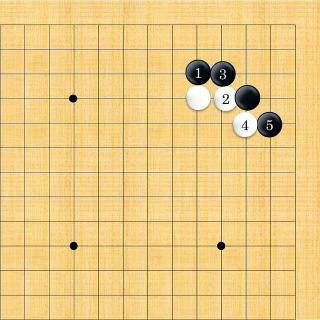

| (2-2-1212) |

| 下二段バネ。難解なナダレ定石を避ける簡明な手その2である。 |

| (上図後の指し手) 当たり&ツギ&当たり |

|

| (2-2-12121) |

| 指了図 |

|

| (2-2-121211) |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)