| 下ツケヒキ定石 |

| 下ツケ | |||||||||

|

|||||||||

|

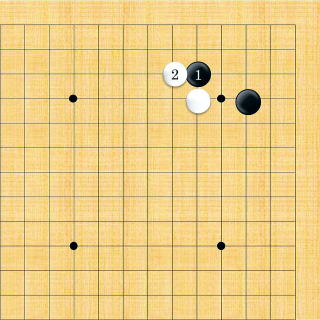

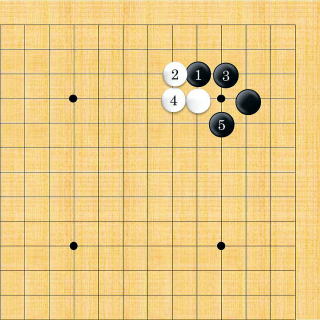

小目&1間高がかりに対する下ツケの形。隅を固める意思を持つ堅実な打ち方である。その後の変化は簡明なツケ引きから難解な大ナダレまである。これを元図とする。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ハネ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−11) | |||||||||

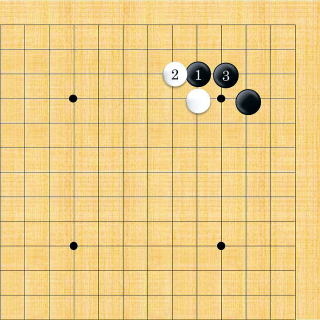

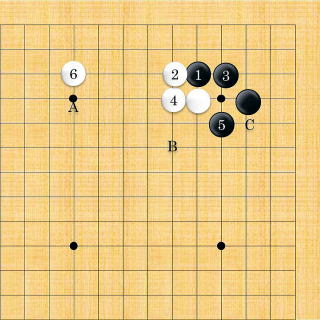

| ハネ。 応じ手としてA(ヒキ)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ヒキ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−111) | |||||||||

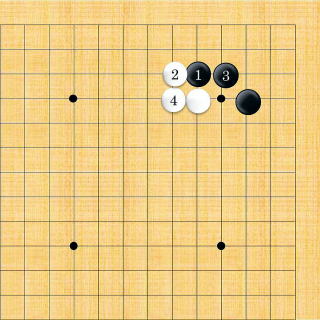

| ヒキ。 応じ手としてA(ツギ)、B(カケツギ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ツギ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−1111) | |||||||||

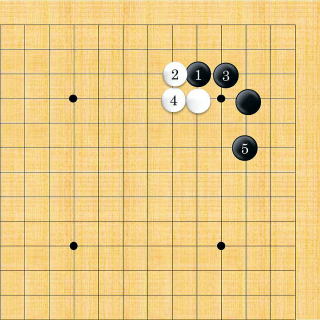

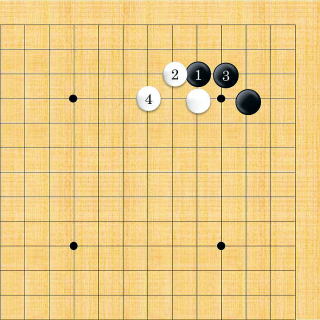

| ツギ。ツケヒキに対して堅ツギする形である。 応じ手としてA(1間トビ)、B(コスミ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(1間トビ)選択 |

|

| (2−2−11111) |

| 1間トビ。 |

| 指了図 | ||

|

||

| 白も6にヒラいて一段落する。白Aもある。二立三析の形になって落ち着くことになる。黒は位は低いが隅が味良く地になっており、また黒からはBとツメて打ち込みを狙う手がある。 |

| 上図のB(コスミ)選択 |

|

| (2−2−11112) |

| コスミ。右辺に黒模様を形成できる場合は黒7ではコスミが考えられる。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−111121) |

| 白はやはり辺にヒラくくらいで一段落する。Aもある。後に黒Bが好点となる。なお白のカタツギに黒が手を抜くのは白Cのツケから圧迫されて良くない。 |

| 上図のB(カケツギ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−1112) | |||||||||

| カケツギ。カケツギは眼形を豊富にするがノゾキを利かされる欠点もある。 応じ手としてA(1間トビ)、B(コスミ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(1間トビ)選択 |

|

| (2−2−11121) |

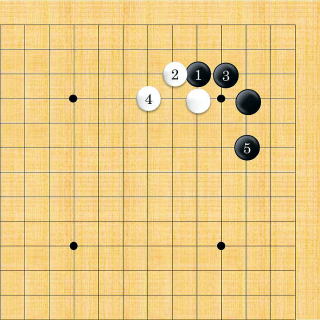

| 1間トビ。 |

| 指了図 | |

|

|

| 黒の1間トビに対し、白はカタツギのときより一路遠くヒラく。働いている反面、Aの急所が残るためカタツギとの善悪は部分では論じられない。 |

| (応じ手1の2の2の2)4間ハサミ |

| 【(応じ手1の2の2の2)4間ハサミ後の指了図】 | ||

|

||

| カケツギには、状況次第で黒7とハサんで戦うのことも考えられる。白は勢い8とツケるが、カタツギのときとは違い黒9から反発できる。白18,20は,後にaを利かすための準備で、それから白22と肩をツイてサバく。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)