| 大雪崩(なだれ)定石 |

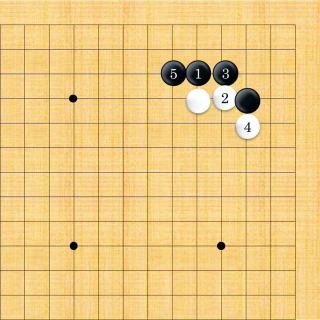

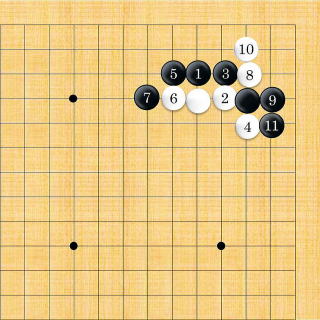

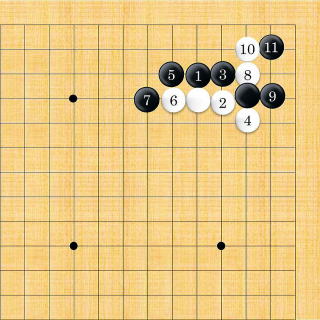

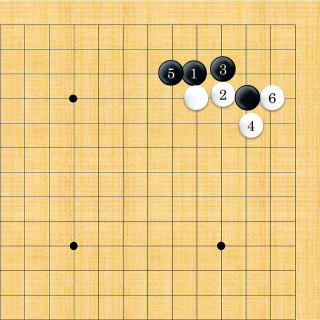

| 元図のD(ノビ。大ナダレに向かう)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-1214) | |||||||||

| 元図のD(ノビ)の手が大なだれ定石の伏線となる。 応じ手としてA(連れ押しノビ)、B(下ハネ当たり)がある。 |

|||||||||

|

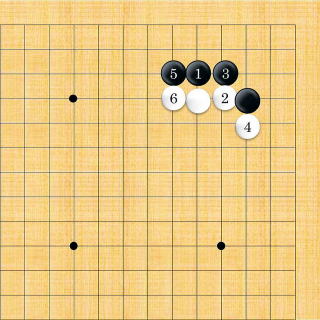

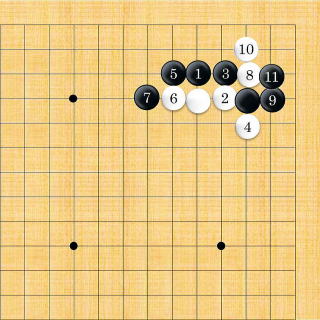

| 上図のA(連れ押しノビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-12141) | |||||||||

| 連れ押しノビ。 応じ手としてA(三目の頭ハネ)、B(下ハネ当たり)がある。 |

|||||||||

|

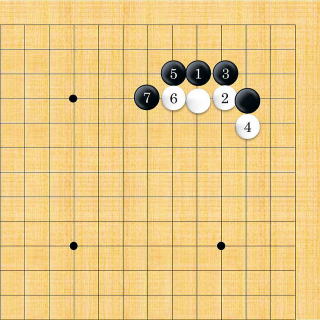

| 上図のA(三目の頭ハネ)選択 |

|

| (2-2-121411) |

| 三目の頭ハネ。互いに3子としてから三目の頭をハネる手がある。これが「大ナダレ定石」の入口になる。 |

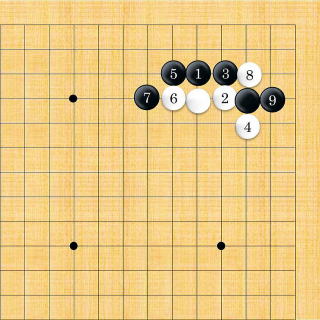

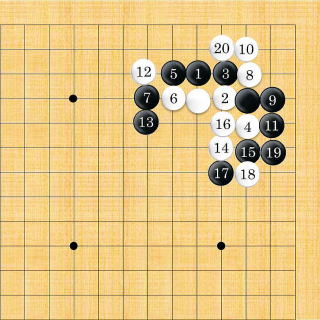

| (上図後の指し手) キリ&ノビ下がり |

|

| (2-2-1214111) |

| キリ&ノビ下がり。 |

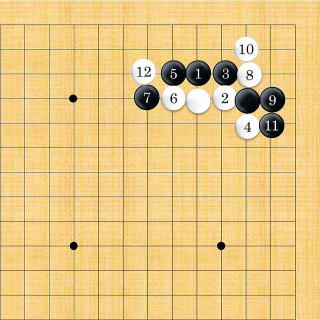

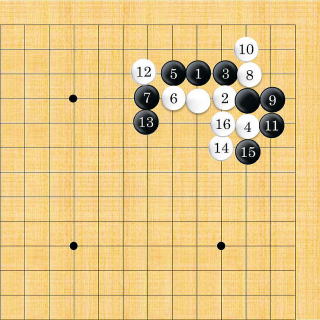

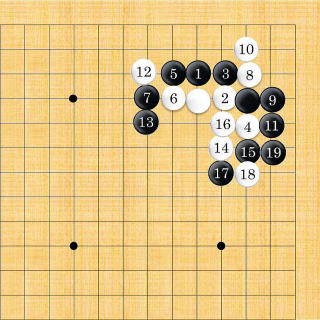

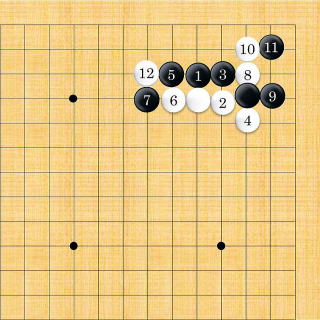

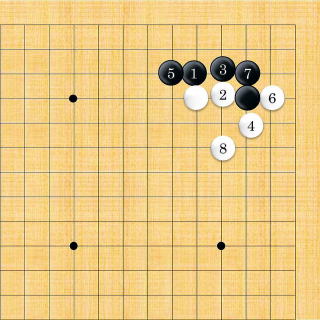

| (次の着手) 下がりノビ | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| これが大なだれ定石の基本形である。ここから千変万化する。これを基本図とする。 応じ手としてA(外曲り)、B(内曲がり)、C(トビツケ)、D(キリ)、E(当たり)とある。これが「大なだれ定石」の第一の岐路である。 |

|||||||||||||||

|

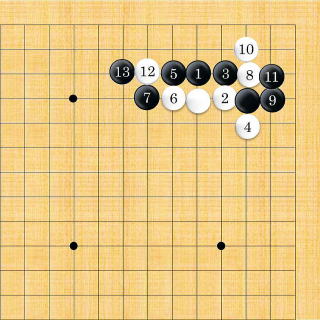

| 上図のA(外曲り)選択=【大なだれ外曲り定石の基本図】 |

|

| (2-2-12141111) |

| A(外曲り)。これが外曲り系大なだれ定石の基本形である。 |

| (次の着手) 三目の頭ハネキリ 【大なだれ外曲り定石の基本図】 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-121411111) | |||||||||

| 三目の頭ハネキリ。このキリにより外曲り系大なだれ定石に突入する。 応じ方として、A(上辺の3目の石の頭ハネ石ノビ)、B(上辺の下ハネ当たり)、C(中央キリ)とある。これが「大なだれ外曲り定石」の第一の岐路である。 |

|||||||||

|

| 大なだれ外曲り定石A(上辺の3目の石の頭ハネ石の中央ノビ)系 |

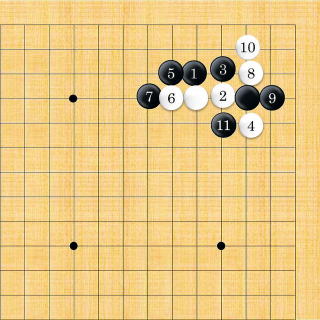

| 上図のA(上辺の3目の石の頭ハネ石の中央ノビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| A(上辺の3目の石の頭ハネ石の中央ノビ)の手が大なだれ外曲り定石の一つである。これを仮に「大なだれ外曲り定石中央ノビ系」と命名する。 応じ方としてA(カケツギ)、B()、C()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(カケツギ) | |||||||||

|

|||||||||

| A(ノビ)に対して外勢い石をカケツグ手がある。 | |||||||||

|

| 上図のA(いきなり当たり)選択 | ||

|

||

| いきなり当たり。 |

| (次の着手) ツギ | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-12141111111) | |||||||||

| ツギ。 応じ方としてA(二段バネ)、B(3子生かし下ハネ当たり)、C()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(二段ハネ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-121411111111) | |||||||||

| 二段バネ。 応じ方としてA(当たり&ツギ)、B(隅の二子取りを企図する外曲がり)、C(1間トビ)とある。 |

|||||||||

|

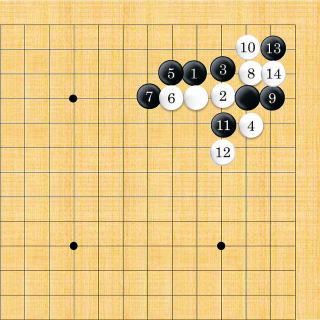

| (次の着手) 当たり&ツギ | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-1214111111111) | |||||||||

| 当たり&ツギ。二段バネに対し当たりをかけつがせる。 応じ方としてA(隅の二子取りを企図する外曲がり)、B()、C()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(隅の二子取りを企図する外曲がり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-1214111111111) | |||||||||

| ここで、隅の二子取りを企図する外曲りの手がある。 応じ手として、A(3子捨て上ハネ当たり)、B(3子生かし下ハネ当たり)とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(3子捨て上ハネ当たり)選択の道 | ||

|

||

| 隅の3子を捨て石にして当たりをかけ、下がりと変わる。 |

| 指了図 | |

|

|

| 白が隅を取り、黒が外勢を張った分かれである。ここまでの変化を仮に「大なだれ外曲り系の白隅取り黒外勢、辺の白石1子当たり抱え決着定石」と命名する。 この後、黒A、白Bの交換となる。 |

| 上図のB(3子生かし下ハネ当たり)選択 | ||

|

||

| 3子生かし下ハネ当たり。右辺の二段ハネせずに代わりに上辺に転じ、上辺の下ハネ当たりとする手がある。 |

| (上図後の指し手) ノビ&ハイ&ノビ&右辺当たり&ツギ&カケツギ | |||||||||

|

|||||||||

| ノビ&ハイ&ノビ&右辺当たり&ツギ&カケツギ。 応じ手として、A(隅の2子取りを企図する3子石の沿い下がり)、B()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(隅の2子取りを企図する3子石の沿い下がり)選択 | ||

|

||

| 隅の2子取りを企図する3子石の沿い下がり。 |

| (上図後の着手) 上辺の2子のノビ&中の石2子の強化としてのノゾキ&ツギ | ||

|

||

| 上辺の2子のノビ&中の石2子の強化としてのノゾキ&ツギ。 |

| 指了図 | ||

|

||

| 指了図。隅の2子取りトビツケ&上辺石の中央向け1間トビ&中の石の1間トビと交換する。これを仮に「大なだれ外曲り系の黒隅取り白外勢、頭出し決着定石」と命名する。 黒は隅を取り中央でも頑張る図である。興味は、白が中の黒をどう苛めるかであろう。当然、全体の配石による。 |

| 上図のB(右辺の当たり&ツギを交換せずに単に隅の二子の外曲がり)選択 | |||

|

|||

| 隅の二子取りを企図する外曲がり。右辺の当たり&ツギを交換せずに単に隅の二子取りを企図して外曲がりする手がある。 |

| 指了図 上辺の当たり&逃げヒキ&右辺のツギ | ||

|

||

| 指了図 上辺の当たり&逃げヒキ&右辺のツギ。白が隅を取り、黒が外勢を張った分かれである。 ここまでの変化を仮に「大なだれ外曲り系の白隅取り黒外勢張り、黒辺のキズツギ決着定石」と命名する。 |

| 上図のC(外勢力生かし1間トビ)選択の道 | ||

|

||

| 二段バネに対し当たりとせず、外勢の1間トビで中を厚くする手である。 |

| (次の着手) 上辺の下ハネ当たり&ノビ&沿い&ノビ&隅の2子取りの沿い押え | ||

|

||

| 上辺の下ハネ当たり&ノビ&沿い&ノビ&隅の2子取りの沿い押え。白が中を守ったのを見て、黒は、ならば隅取り経営に向かう。 この後、隅の2子取りの沿い押えで隅を取る。 |

| (次の着手) 右辺キリ当たり&ツギ&ノビ | ||

|

||

| 右辺キリ当たり&ツギ&ノビ。黒の隅の2子取りの沿い押えに対し、白は、隅を放棄する代わりに右辺キリ当たり&ツギ&ノビで外勢づくりに向かう。 |

| 指了図 | |

|

|

| 指了図。隅のトビツケ。隅のトビツケで隅を取り切る。これを仮に「外曲り大雪崩(おおなだれ)&ヒキ&隅取り定石」と云う。 |

| 大なだれA(外曲り)のB(上辺の下ハネ当たり)系 |

| 1、B(上辺の下ハネ当たり)選択の道 | ||

|

||

| B(上辺の下ハネ当たり)の手も大なだれ外曲り定石の一つである。これを仮に「大なだれ外曲り定石B(上辺の下ハネ当たり)系」と命名する。 |

| 大なだれ系内曲り |

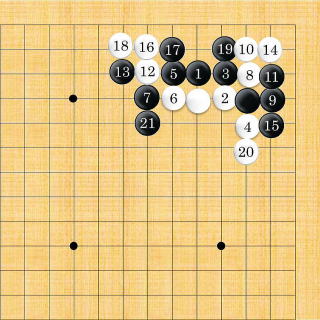

| B(内曲り)&左辺キリ=【大なだれ内曲り定石の基本図】 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-12141112) | |||||||||

| これが内曲り系大なだれ定石の基本形である。 応じ方として、A(上辺キリ)、B()、C()とある。これが「大なだれ内曲り定石」の第一の岐路である。 |

|||||||||

|

| 大なだれ内曲り定石A(上辺キリ石の当たり)系 |

| 上図のA(上辺キリ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| 上辺キリ。上辺をものにしようとしている手である。 応じ方として、A(上から当たり&ノビ)、B()、C()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(上から当たり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-1214111211) | |||||||||

| 上から当たり&ノビ。 応じ方として、A(隅の2子の内曲がり)、B()、C()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(隅の2子の内曲がり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| 隅の2子の内曲がり。隅の黒石を取りに行く手である。 応じ方として、A(辺の三子石のノビ)、B()、C()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(辺の三子石のノビ)選択 | ||

|

||

| 辺の三子石のノビ。隅の黒石を捨てない意思表示の手である。 |

| (次の着手) 辺の当たり石のノビ&隅の3子の沿い下がり押え&辺の2子の外曲り&隅の3子の沿い下がり押え | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 辺の当たり石のノビ&隅の3子の沿い下がり押え&辺の2子の外曲り&隅の3子の沿い下がり押え。隅の3子の沿い下がり押えは隅の支配権を譲らない意思表示の手である。辺の2子の外曲りは隅の支配権を廻っての駆け引きである。隅の黒の両翼沿い下がりで粘る。黒と白の隅の支配権を廻る駆け引きの真っ最中の手である。 ここで応じ手としてA(上辺当たりハネ)、B(右辺ハネ石のノビ)、C()とある。 |

||||||||||||

|

| 上図のA(上辺当たりハネ)選択 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 上辺当たりハネ。上辺の石補強のハネ当たりは、とりあえずの上辺重視の手である。 応じ手としてA(3子の頭ハネ石の中向けノビ)、B()、C()とある。 |

||||||||||||

|

| 上図のA(3子の頭ハネ石の中向けノビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| 3子の頭ハネ石の中向けノビ。中の白に圧力をかける。 応じ手としてA(3子のまん中1間トビ受け)、B()、C()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(3子のまん中1間トビ受け)選択 | ||

|

||

| 3子のまん中1間トビ受け。中の支配権を廻る譲らない手である。 |

| (次の着手) 右辺ハネ石への当たり&タケフ | ||

|

||

| 右辺ハネ石への当たり&タケフ。右辺ハネ石への当たりは辺の黒石を強くして闘いに備えた手である。タケフは中央の白石強化の手である。 |

| 指了図 | ||

|

||

| 指了図。中の黒石2子の横1間トビは中央戦に備えた手である。白の辺2間トビは上辺の支配権を確定させる手である。中の黒石3子の中央向け小ゲイマは中央戦に向けた手である。中の白石の中央向け2間トビも然り。辺の黒石の2間トビは右辺の支配権を確定させる手である。中の白石の1間トビは中央戦に向けた手である。 |

| 上図のB(右辺ハネ石のノビ)選択 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 右辺の石のノビは右辺重視の手である。 応じ手としてA(上辺三目の頭ハネ石の中央向けノビ)、B(右辺3子のノビ)、C(3子の真ん中)、D(ツギ)とある。 |

||||||||||||

|

| 上図のA(上辺三目の頭ハネ石の中央向けノビ)選択 |

|

| (2-2-1214111211111211) |

| 上辺三目の頭ハネ石の中央向けノビ。 |

| (次の着手) 外勢3子の1間トビ受け&上辺外勢の横ノビ | |||||||||

|

|||||||||

| 外勢3子の1間トビ受け&上辺外勢の横ノビ。 応じ手としてA(隅3子の下がり)、B()、C()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(隅3子の下がり)選択 | ||

|

||

| 隅3子の下がり。 |

| 指了図 | ||

|

||

| 上図のB(右隅のハイノビ)選択 | ||

|

||

| 右隅のハイノビ。 |

| 指了図 | ||

|

||

| 指了図。外勢の1間トビ守り&外勢の大ゲイマトビ。 |

| 上図のC(中の白3子のまん中1間トビノゾキ)選択 | ||

|

||

| (2-2-121411121111123) |

| 指了図 | ||

|

||

| (2-2-1214111211111231) |

| 上図のD(上辺三目の頭ハネ石のツギ)選択 | ||

|

|

||

| (2-2-121411121111124) | ||

| 上辺三目の頭ハネ石のツギ。 |

| 指了図 | ||

|

||

| 指了図。 |

| 大なだれ系トビツケ |

| 上図のC(トビツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-12141113) | |||||||||

| トビツケ。 これがトビツケ系大なだれ定石の基本形である。応じ方として、A(キリ)、B()、C()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(キリ)選択=【大なだれトビツケ定石の基本図】 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-121411131) | |||||||||

| キリ。これがトビツケ系大なだれ定石の基本形である。 応じ方として、A(隅の2子取り沿い下がり)、B(上辺下ハネ当たり)、C(その他)とある。 |

|||||||||

|

| 大なだれトビツケ定石A(隅の2子取り沿い下がり)系 |

| 上図のA(隅の2子取り沿い下がり)選択 | |

|

|

| (2-2-1214111311) | |

| 隅の2子取り沿い下がり。 |

| (次の着手) 上辺のノビ | |||||||||

|

|||||||||

| 上辺のノビ。応じ手として、A(3子のまん中のノゾキ)、B(三目の頭ハネ石のタチノビ)、C()、D()とある。 | |||||||||

|

| 上図のA(3子のまん中のノゾキ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| 3子のまん中のノゾキ。 応じ手として、A(グズミ)、B()、C()、D()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(グズミ)選択 | ||

|

||

| グズミ。 |

| 指了図 | |

|

|

| (2-2-12141113111111) | |

| 指了図。 |

| 上図のB(三目の頭ハネ石のタチノビ)選択 | ||

|

||

| 三目の頭ハネ石のタチノビ。 |

| 指了図 | ||

|

||

| 指了図。 |

| 大なだれトビツケ定石B(上辺下ハネ当たり)系 |

| 上図のB(上辺下ハネ当たり)選択 | ||

|

||

| 上辺下ハネ当たり。 |

| (次の着手) ノビ&ハイ&ノビ | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-12141113121) | |||||||||

| ノビ&ハイ&ノビ。 応じ手として、A(タチノビ)、B()、C()、D()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(タチノビ)選択 | ||

|

||

| タチノビ。 |

| (次の着手) 3子のまん中の1間トビ守り | ||

|

||

| 3子のまん中の1間トビ守り。 |

| (次の着手) 隅ツギ押え | |

|

|

| (2-2-12141113121111) | |

| 隅ツギ押え。 |

| 指了図 | ||

|

||

| 大なだれのキリ |

| D(キリ)選択=【大なだれキリ定石の基本図】 | |||||||||

|

|||||||||

| (2-2-12141114) | |||||||||

| D(キリ)。これが大なだれキリ定石の基本形である。なだれ定石の最新型である。 応じ方として、A(当たり)、B(トビツケ)、C()とある。 |

|||||||||

|

| 大なだれキリ定石A(当たり)系 |

| 上図のA(当たり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| A(上辺の3目の石の頭ハネ石の中央ノビ)の手が大なだれ外曲り定石の一つである。これを仮に「大なだれキリ定石A(当たり)系」と命名する。 応じ方として、A(トビツケ)、B()、C()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(トビツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| トビツケ。 応じ手として、A(出)、B(抜き)、C()、D()とある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(出)選択 |

|

| (2-2-12141114111) |

| 出。 |

| 指了図 | ||

|

||

| 出&ハイ当たり&抜き&隅渡り。 |

| B(抜き)選択の道 | ||

|

||

| B(抜き)。 |

| 指了図 ツギ渡り | ||

|

||

| 指了図。ツギ渡り。 |

| 大なだれに向かわない簡明な打ち方 |

| 上図のE(下ハネ当たり)選択 |

|

| (2-2-12141115) |

| 下ハネ当たり。 |

| 指了図 ツギ&カケツギ |

|

| (2-2-12141115) |

| ツギ&カケツギ。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)