| 2間受け | 2間開き定石 |

| 2間開き | |||||||||

|

|||||||||

|

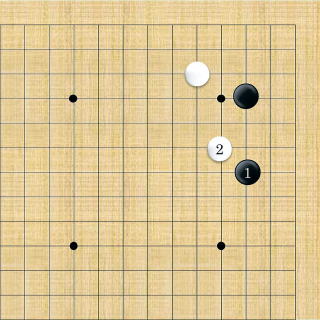

二間ビラキ。カカリへの攻めより自らの安定を目指して辺を重視する手である。これを元図とする。 |

|||||||||

|

| 肩ツキ系 |

| 元図のA(肩ツキ)選択 |

|

| (2−1-4−1) |

| 肩ツキ。 |

| 指了図 |

|

| (2−1-4−11) |

| 二間ビラキは固めても惜しくないと考え、白4の肩ツキから6のツケで治まるのは有力な手段。黒7の受けには白8とフクラむ。黒は9とツグ。以上を白の利かしと見て10とサガって一段落する。 |

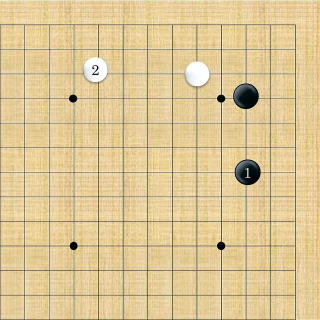

| 3間ビラキ系 |

| 元図のB(3間ビラキ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1-4−2) | |||||||||

| 3間ビラキキ。 応じ手として、A(割り打ち込み)、B(肩ツキ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 前図のA(割り打ち込み)選択 | |||||||||

| (2−1-4−21) | |||||||||

| 3間ビラキキ。 応じ手として、A(下ツケ)、B(肩ツキ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 指了図 |

|

| 白4の三間ビラキ。黒5と打ち込む。白6と下ツケ。できあがった形は黒3の位置がaよりは劣るもののbよりは勝り互角と見てよい。 |

| 指了図 |

| 上図の変化図 |

|

| 黒5の打ち込みに対し白6と肩をツクのも一策。黒7と受ければ白8と下ツケ。白6が働いてaとハネ出す手がない。黒9、白10と互いに一子を制して一段落。 |

| 上図の変化図 |

|

| 白6の肩つきに黒7の反発も十分考えられる。白は勢い8とオサエ込む。黒9.。部分的には黒が有利だが全局的な判断による。 |

| 4間ビラキ系 |

| 元図のC(4間ビラキ)選択 |

| (2−1-4−3) |

| 4間ビラキキ。 |

| 4間ビラキ&打ちこみ |

|

| 白4と四間にヒラけば黒は5に打ちこむ。白6からのサバキに黒13まで。大きな戦いに発展する。この後、aの地点が天王山となる。 |

| 上図の変化図 |

|

| 白6からのサバキに対して黒11とハネ返して反発する変化もある。ほぼ一直線の流れで黒19、白20まで進み上辺と右辺のフリカワリとなる。まずまずのワカレである。 |

| 上図の変化図 |

|

| 黒5の打ち込みに白6と二間に飛ぶ手もある。小ゲイマガカリに黒が二間にハサみ、白が二間にトンだ変化と同じになる。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)