| 1間ハサミ | 小ケイマハサミ定石 |

| 小ケイマはさみ | ||||||||||||

|

||||||||||||

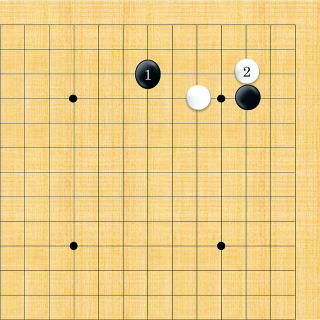

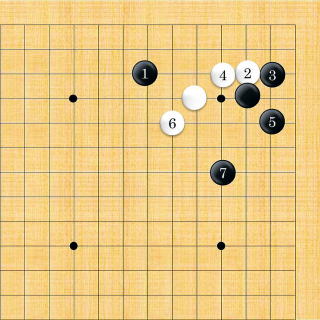

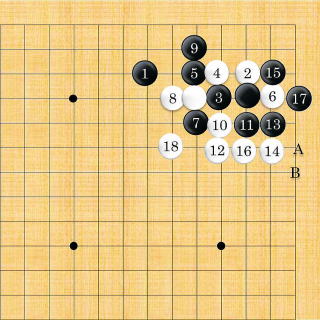

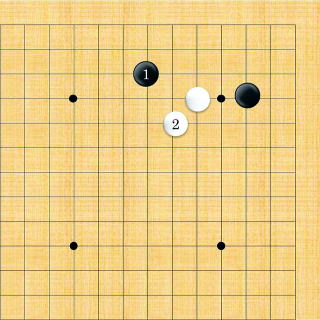

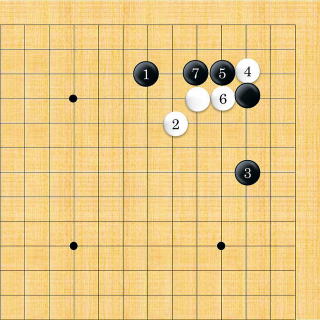

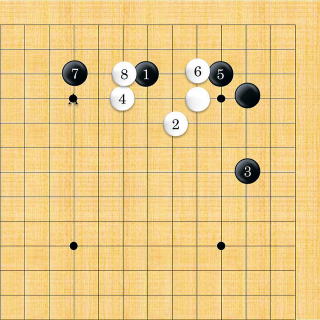

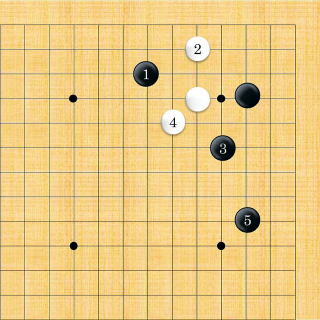

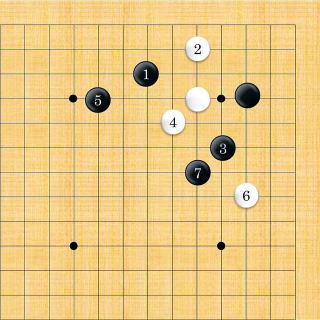

| 小目&1間高がかりに対する小ゲイマがかりの形。1間高がかりに対する最も厳しい着手である。次に下ツケからワタる手を見ており、どう応じるかが問われている。これを元図とする。 応じ手としてA(三三ツケ)、B(コスミ)、C(ツケ)、D(下1間トビ)がある。 | ||||||||||||

|

| 上図のA(三三ツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

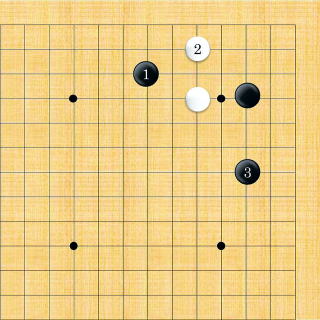

| (2−2−7−1) | |||||||||

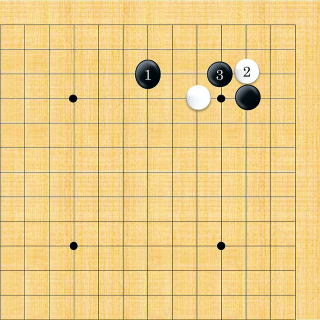

| 三三ツケ。白が三三にツケるのは早く形を決める意図がある。 応じ手としてA(ハネダシ)、B(ハネ)、C(ツキ当たり)がある。 |

|||||||||

|

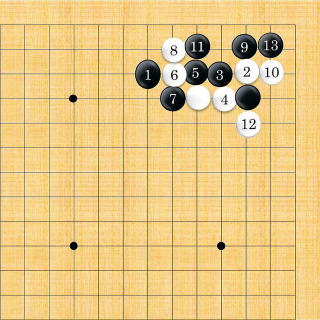

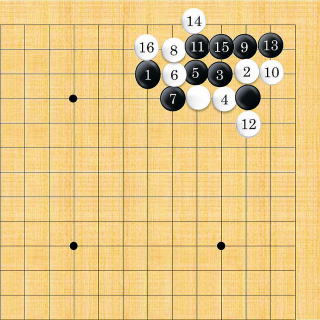

| 上図のA(ハネダシ)選択 |

|

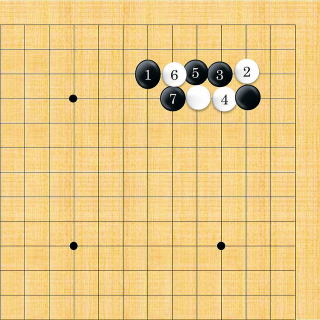

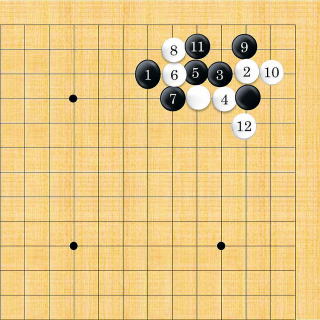

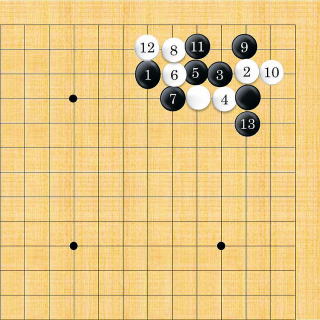

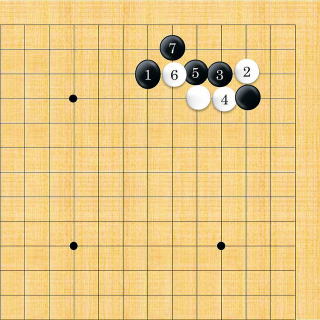

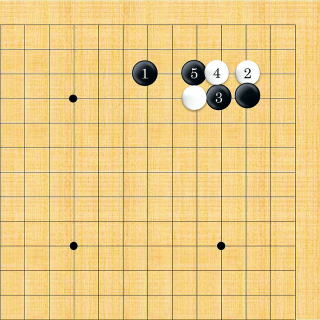

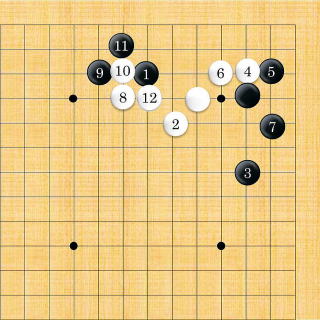

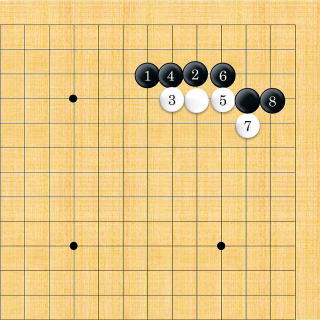

| (2−2−711) |

| ハネダシ。 |

| (次の着手)キリ&ノビ | |||||||||

|

|||||||||

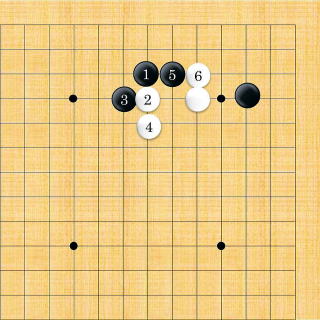

| (2−2−7111) | |||||||||

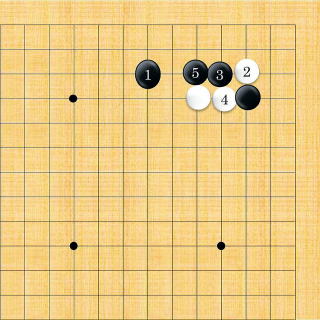

| キリ&ノビ。キリは相手の形に傷を作る手筋である。黒はハネ出してワタるのが普通。 応じ手としてA(二目の頭ハネ割り込み)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(二目の頭ハネ割り込み)選択 | |||||||||

|

|||||||||

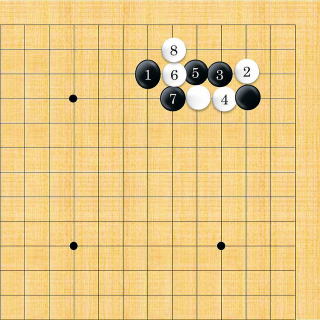

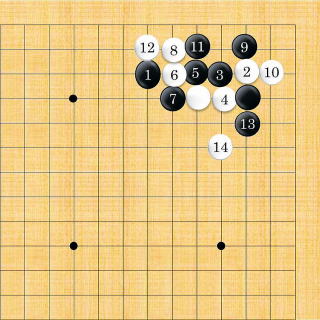

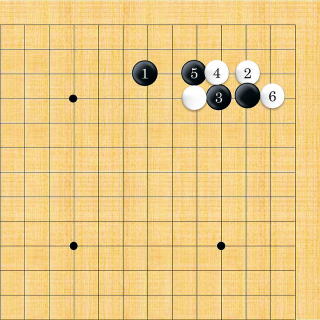

| (2−2−71111) | |||||||||

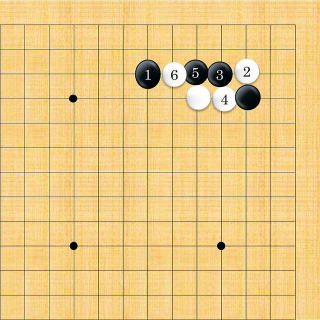

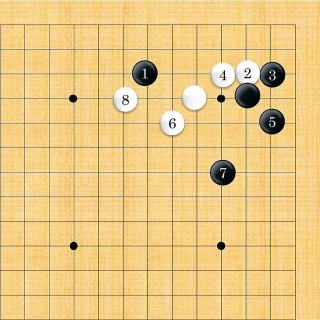

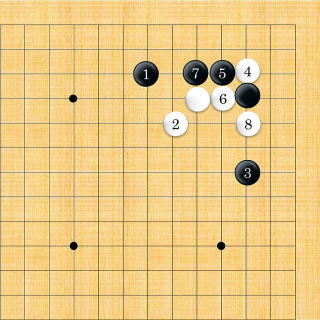

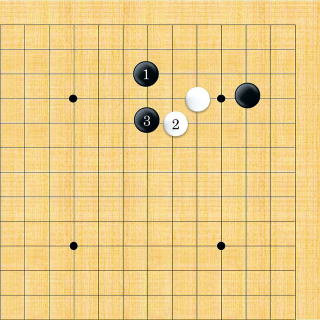

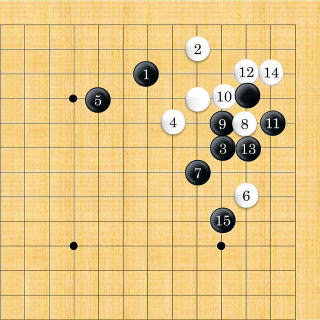

| 二目の頭ハネ割り込み。 応じ手としてA(上から当たり)、B(下から当たり)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(上から当たり)選択 |

|

| (2−2−711111) |

| 上から当たり。 |

| (次の着手) 下がり |

|

| (2−2−7111111) |

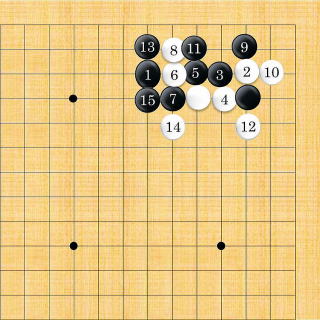

| 下がり。 |

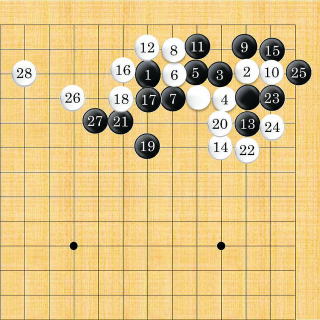

| (次の着手) 下ハネ当たり&ノビ | |||||||||

|

|||||||||

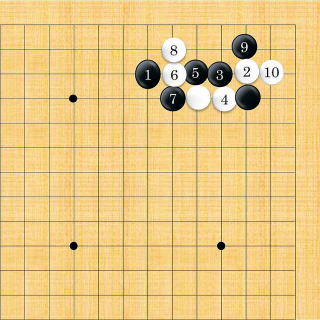

| (2−2−71111111) | |||||||||

| 下ハネ当たり&ノビ。 応じ手としてA(内押え)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(内押え)選択 | |||||||||

|

|||||||||

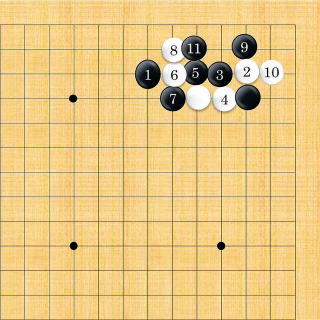

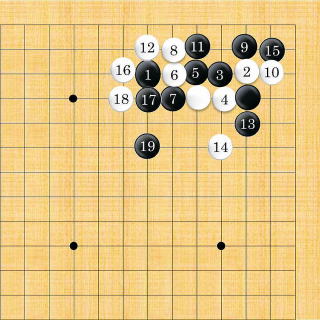

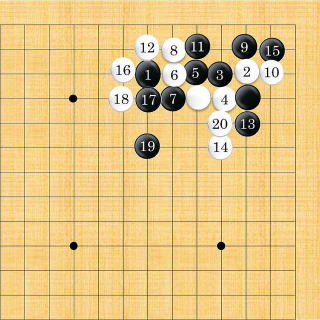

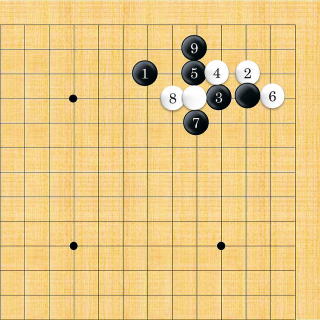

| (2−2−711111111) | |||||||||

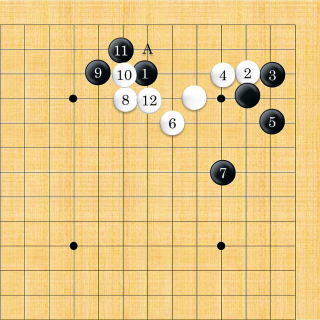

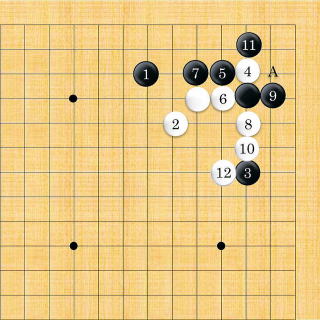

| 内押え。 応じ手としてA(当たり)、B(曲がり)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(当たり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7111111111) | |||||||||

| 当たり。 応じ手としてA(当たり)、B(隅のハイ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(上辺2子当たり)選択 |

|

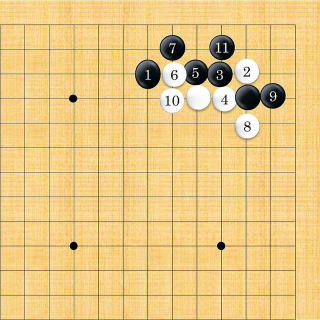

| (2−2−71111111111、1が10) |

| 上辺2子当たり。 |

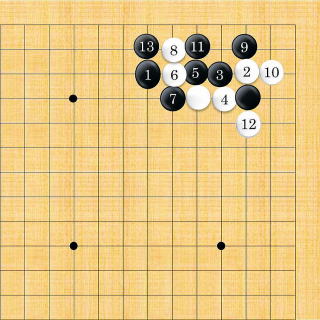

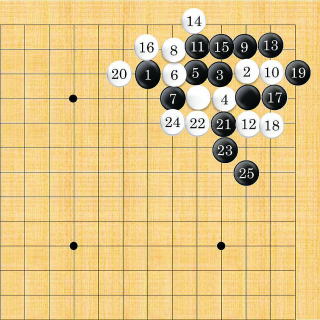

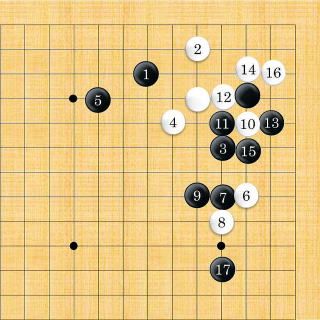

| 指了図 |

|

| (2−2−711111111111、1が11) |

| 指了図。黒7と上から切ってアテれば白は二子にして捨てて形を決める。黒15まで白は先手を取って形を得たが黒は二子を取って厚い。 |

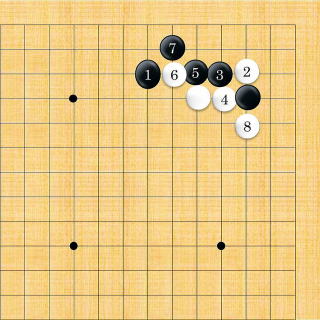

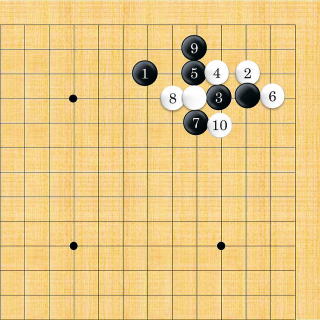

| 上図のB(曲がり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7111111112) | |||||||||

| 曲がり。 応じ手としてA(ノビ)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ノビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−71111111121) | |||||||||

| ノビ。 応じ手としてA(1間トビ)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(1間トビ)選択 |

|

| (2−2−711111111211) |

| 1間トビ。 |

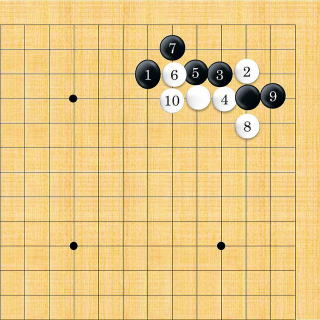

| (次の着手) ノビ&当たり&ツギ&押し&1間トビ | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7111111112111) | |||||||||

| ノビ&当たり&ツギ&押し&1間トビ。 応じ手としてA(ツギ)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ツギ)選択 |

|

| (2−2−71111111121111) |

| ツギ。 |

| 指了図 |

|

| 指了図。 |

| 上図のB(隅のハイ)選択 |

|

| (2−2−71111111112) |

| 隅のハイ。黒13とハウのは実利を重視する手。 |

| (次の着手) 当て&ツギ&ハイ |

|

| (2−2−711111111121) |

| 当て&ツギ&ハイ。白は黒1子を抜くのは利かされで、右辺の二子を捨てて上辺の三子を助ける。 |

| (次の着手) 隅の2子当たり&当たり&抜き |

|

| (2−2−7111111111211) |

| 隅の2子当たり&当たり&抜き。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−71111111112111) |

| 指了図。黒25まで隅の実利は大きいが、白も厚く、先手を得て互角のワカレであろう。 |

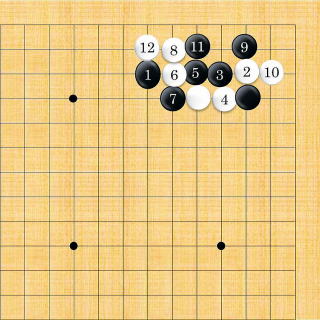

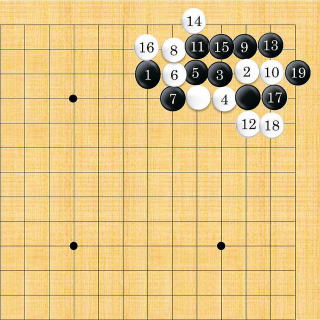

| 上図のB(下から当たり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−711112) | |||||||||

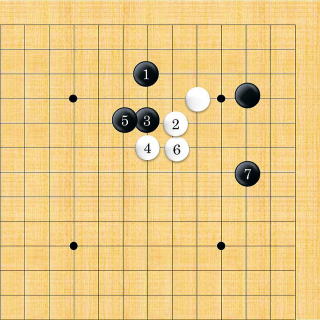

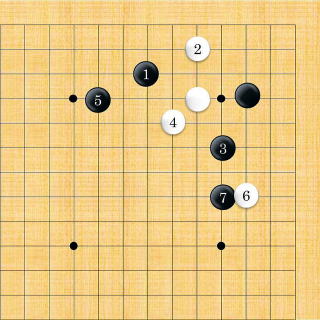

| 下から当たり。 黒7と下からアテる手もある。 応じ手としてA(当たり)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(当たり)選択 |

|

| (2−2−7111121) |

| 当たり。 |

| (次の着手) ノビ&ツギ | |||||||||

|

|||||||||

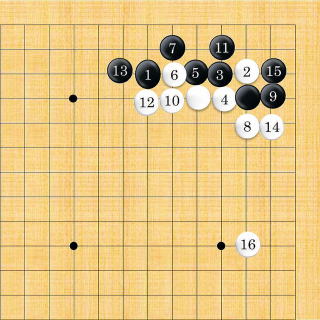

| (2−2−71111211) | |||||||||

| ノビ&ツギ。双方ポン抜けば白が悪くないので黒9ノビる。白も10とツグ。 応じ手としてA(下がり)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(キリ防ぎ下がり)選択 |

|

| (2−2−711112111) |

| キリ防ぎ下がり。黒11は愚形であるが止むを得ない。 |

| 指了図 |

|

| 指了図。白12、14を手順に利かし16とヒラいて一段落する。黒は実利と先手を得たことに満足する。 |

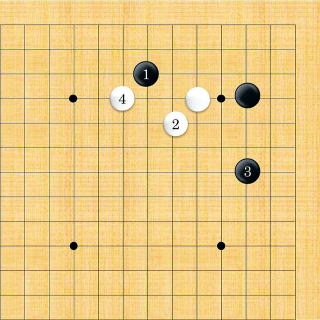

| 上図のB(ハネ)選択 |

|

| (2−2−7−12) |

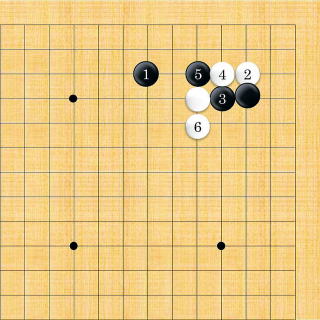

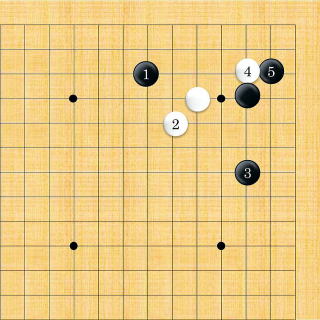

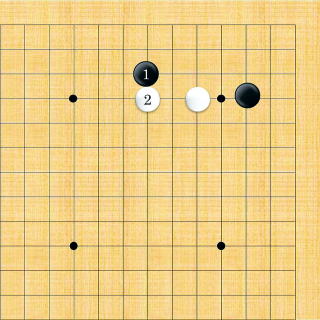

| ハネ。右辺重視の場合の手である。 |

| (次の着手) ヒキ&カケツギ |

|

| (2−2−7−12) |

| ヒキ&カケツギ。 |

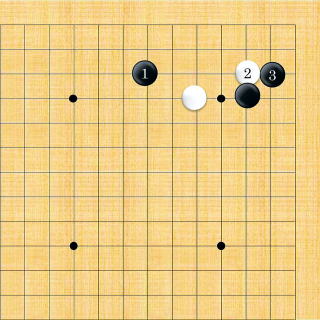

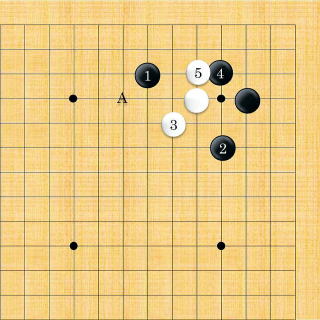

| (次の着手) コスミ&大ゲイマ | |||||||||

|

|||||||||

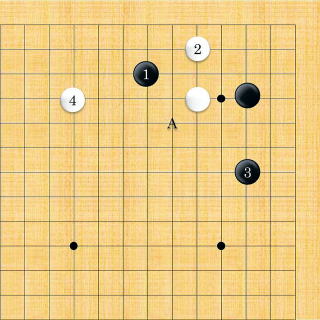

| (2−2−7−121) | |||||||||

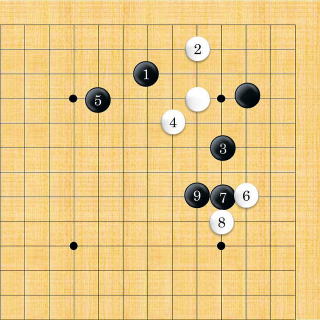

| コスミ&大ゲイマ。白6のコスミはが両ニラミの手である。黒は7と大ゲイマに受けるのが普通。 応じ手としてA(カケ)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(カケ)選択 |

|

| (2−2−7−1211) |

| カケ。白はカケて上辺に攻めかかる。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−7−12111) |

| 指了図。黒はハウのは重いので9とトブ。白は一旦突き出して12と戻るのが手厚い。白12ではAの切りも成立するがコウ含みの難解な攻め合いとなる。 |

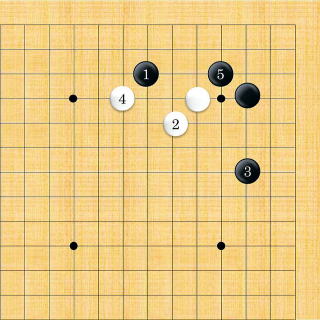

| 上図のC(ツキ当たり)選択 |

|

| (2−2−7−13) |

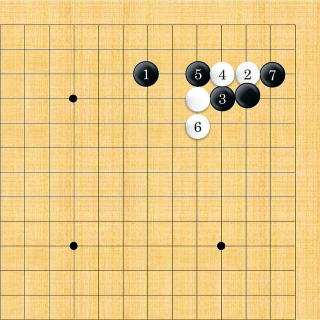

| ツキ当たり。ツケにブツカって切るのは筋の悪そうな手だがハサミが近いので成立する。 |

| (次の着手) 押え&キリ | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7−131) | |||||||||

| 押え&キリ。 応じ手としてA(下ハネ)、B(タチ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(下ハネ)選択 |

|

| (2−2−7−1311) |

| 下ハネ。白は6とハネるのが普通。 |

| (次の着手) キリ当たり&ノビ&下がり | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7−13111) | |||||||||

| キリ当たり&ノビ&下がり。黒はハネには応じず7、9と中央を打つ。 応じ手としてA(キリ)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(キリ)選択 |

|

| (2−2−7−131111) |

| キリ。続いて白は10と切る。 |

| 指了図 |

|

| 指了図。以下,実利と厚みの無難なワカレとなる。なお,白からはaだけでなくbも利いている。 |

| 上図のB(タチ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7−1312) | |||||||||

| タチ。黒5の切りに、白は6とノビておくのも堂々としている。 応じ手としてA(下ハネ)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(下ハネ)選択 |

|

| (2−2−7−13121) |

| 下ハネ。黒は9と隅に手を入れるくらいのもの。 |

| 指了図 |

|

| 指了図。白8、10と突き抜いて12と構え上辺を取る。これも互角のワカレと見られる。 |

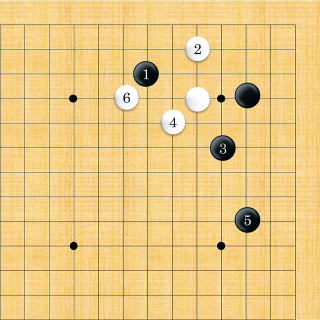

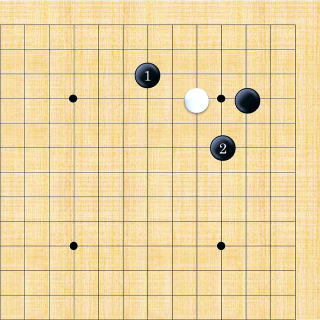

| 元図のB(コスミ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7−2) | |||||||||

| コスミ。このコスミの手もある。ワタリを止める意味もある。 応じ手としてA(2間トビ)、B(ツケ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(2間トビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7−21) | |||||||||

| 2間トビ。 応じ手としてA(ツケ)、B(カケ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7−211) | |||||||||

| ツケ。 応じ手としてA(ハネダシ)、B(下ハネ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ハネダシ)選択 |

|

| (2−2−7−2111) |

| ハネダシ。 |

| (次の着手) キリ&ノビ | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7−21111) | |||||||||

| キリ&ノビ。ハネ出しで上辺のワタリを狙う。 応じ手としてA(当たり)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(当たり)選択 |

|

| (2−2−7−211111) |

| 当たり。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−7−2111111) |

| 指了図。白は10のブツカリが手筋で、続いて12と黒の一子を制する形が得られる。黒11でAは地にカラいが上辺に手残りとなる。 |

| 上図のB(下ハネ)選択 |

|

| (2−2−7−2112) |

| 下ハネ。ツケに対して右辺を重視するなら下ハネて受ける。 |

| 指了図 |

|

| その後の進行は既出の変化とほぼ同じで、黒3の位が低いのをどう見るかだが、まずは互角と見てもよいだろう。 |

| 上図のB(ケイマカケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7−212) | |||||||||

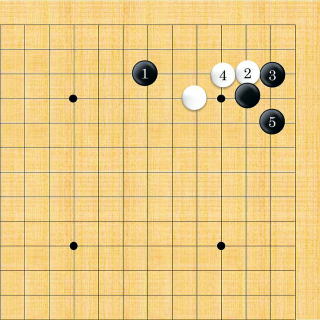

| B(ケイマカケ)。 白が三三にツケずに4とカケる手もある。中央重視の手法である。 応じ手としてA(コスミ)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(コスミ)選択 |

|

| (2−2−7−2121) |

| コスミ。黒は一子を動き出すのは重いので5のコスミを利かして隅を確保する。 |

| (次の着手) 下がり&2間トビ |

|

| (2−2−7−21211) |

| 下がり&2間トビ。黒は7やAと外から利かして軽く捨てるのが相場。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−7−212111) |

| 指了図。白は手厚く一子を制して一段落する。 |

| 上図のB(ツケ)選択 |

|

| (2−2−7−22) |

| ツケ。白のコスミに黒5からツケノビるのは上辺重視の打ち方である。 |

| 指了図 |

|

| 指了図。白6とツグ。黒は7とヒラいて両辺を打つ。黒の頑張った打ち方だが白も厚いので戦える。 |

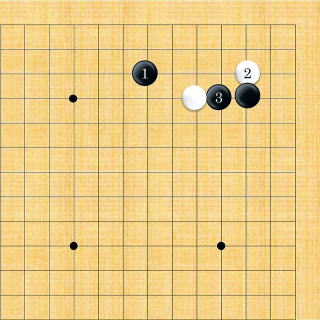

| 元図のC(ツケ)選択 |

|

| (2−2−7−3) |

| ツケ。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−7−31) |

| 指了図。白2から4とツケノビれば、黒5のノビに白6のオサエはほぼ必然である。 |

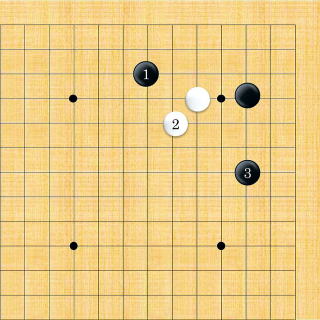

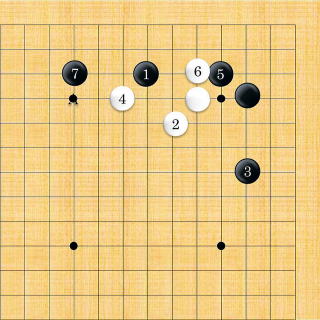

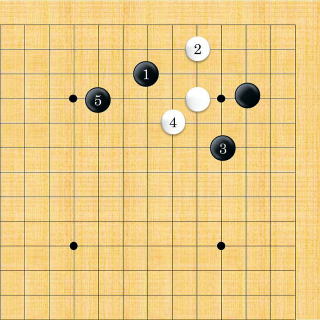

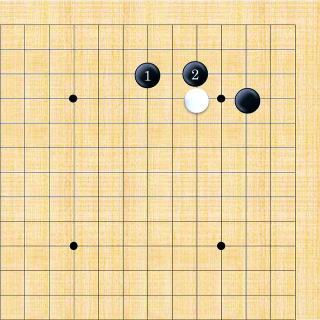

| 元図のD(下1間トビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

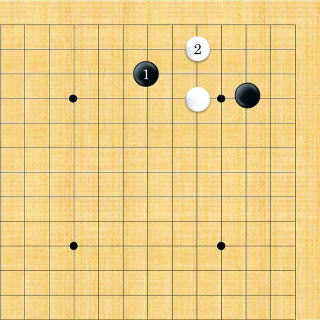

| (2−2−7−4) | |||||||||

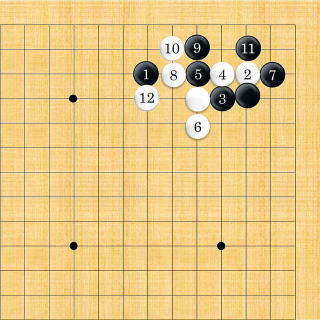

| 下1間トビ。白2とトビオリて遮断するのは黒をはっきり分断してどちらかを攻める意図である。 応じ手としてA(上小ゲイマ)、B(2間ビラキ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(上小ゲイマ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

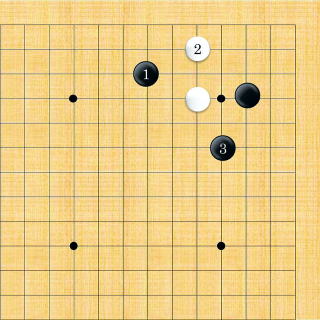

| (2−2−7−41) | |||||||||

| 上小ゲイマ。 応じ手としてA(コスミ)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(コスミ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7−411) | |||||||||

| コスミ。 応じ手としてA(大ゲイマ)、B(上辺小ゲイマ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(右辺大ゲイマ)選択 |

|

| (2−2−7−411) |

| 大ゲイマ。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−7−41111) |

| 指了図。黒が3、5と右辺に備えれば、白6と上辺にカケて一子を攻める。この後、黒は一子を動き出すのは重く、外から利かして捨てることが多い。 |

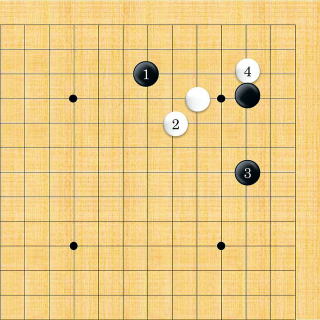

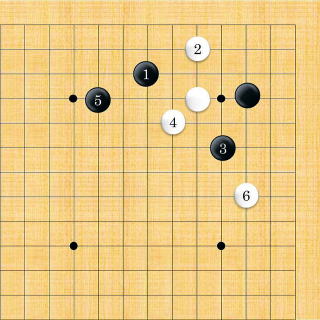

| 上図のB(上辺小ゲイマ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

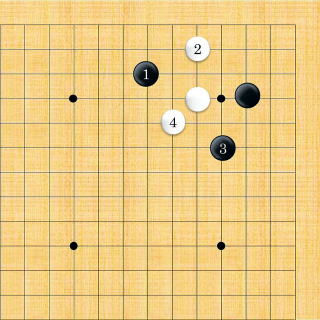

| (2−2−7−4112) | |||||||||

| 上辺小ゲイマ。 応じ手としてA(右辺小ケイマハサミ)、B()、C()がある。 |

|||||||||

|

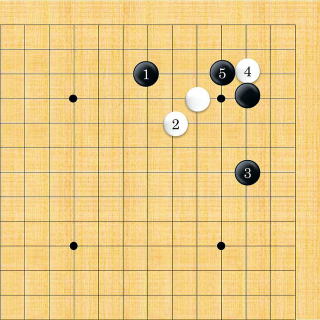

| 上図のA(右辺小ケイマハサミ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−7−41121) | |||||||||

| 右辺小ケイマハサミ。黒が5と上辺を打てば、白は6とハサんで右辺を攻める。 応じ手としてA(コスミ)、B(ツケ)、C()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(コスミ)選択 |

|

| (2−2−7−411211) |

| コスミ。黒は7コスんで顔を出す。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−7−4112111) |

| 指了図。白は8のツケコシから隅で治まるのが大きい。今度は黒が15と攻めかかる。白が一子を逃げ出すのはやはり重い。 |

| 上図のB(ツケ)選択 |

|

| (2−2−7−411212) |

| ツケ。 |

| (次の着手) ハネ&ノビ |

|

| (2−2−7−4112121) |

| ハネ&ノビ。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−7−41121211) |

| 指了図。 |

| 上図のB(2間ビラキ)選択 |

|

| (2−2−7−42) |

| 2間ビラキ。黒が5と二間にヒラくのは白に攻めの調子を与えない手法である。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−7−421) |

| 指了図。白は6と直接ハサんで上辺を攻め、これからの戦い。白4でaのコスミでは、上辺を受けられて右辺に対して有効な攻めがない。 |

| (手抜き) |

| (手抜きその1)ツケ |

|

| (2−2−7−01) |

| ツケ。ハサミに対して白が手を抜けば、黒は2とツケてワタるのが一法。 |

| 指了図 |

|

| 指了図。白3は黒の形の急所で4と受けさせてからナダレていく。簡明なワカレで、黒は地が多いが白も二度先手を得ている。 |

| (手抜きその2)小ケイマ |

|

| (2−2−7−01−) |

| 小ケイマ。白の手抜きに黒が抄ケイマに攻めるのは白の動きを催促する意図である。 |

| 指了図 |

|

| 指了図。白は3とコスミ出すことになるが、そこで黒4、白5と進めば、小ゲイマガカリに一間バサミの変化に還元する。黒はAと上辺を守るのも有力。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)