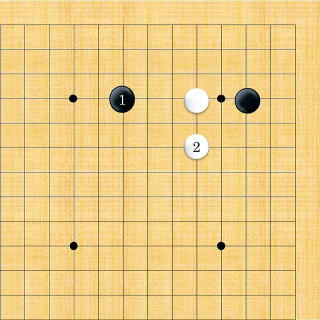

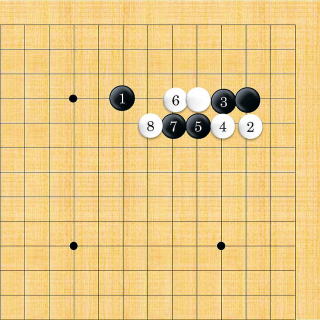

| 2間ハサミ | 2間高ハサミ定石 |

更新日/2018(平成30).9.17日

| 2間高はさみ | ||||||||||||

|

||||||||||||

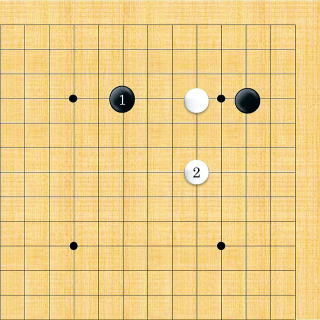

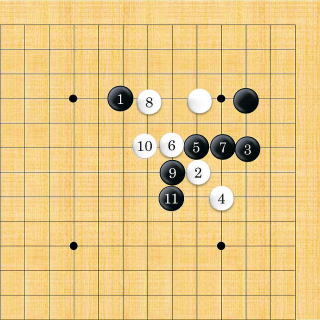

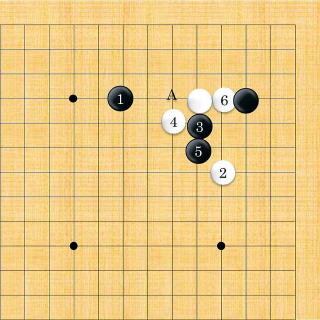

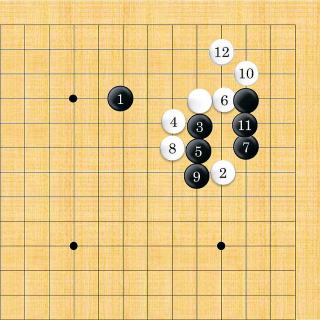

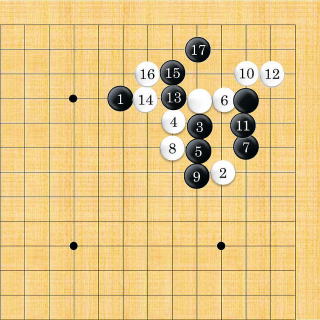

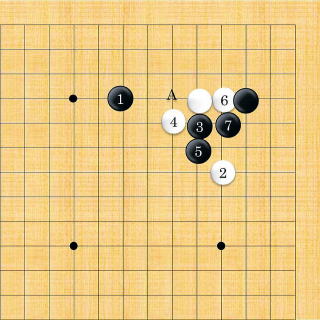

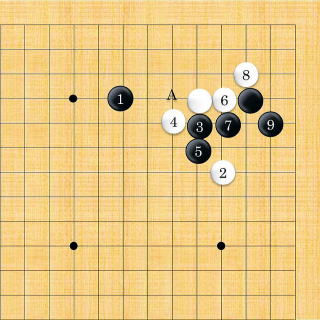

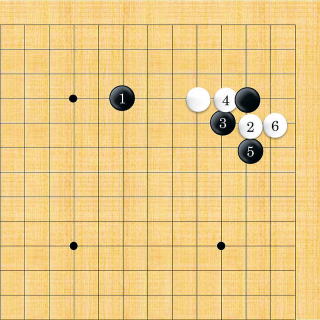

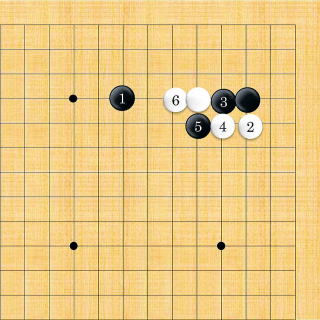

| 小目&1間高バサミに対する2間高バサミの形。バランスの取れたハサミで広く愛用されている。これを元図とする。一間に比べて白に余裕がある分、サバキ方も多くなっており「村正の妖刀」と呼ばれる難解な変化も含む。 応じ手としてA(1間トビ)、B(2間トビ)、C(大ゲイマ)、D(外ヅケ)がある。 |

||||||||||||

|

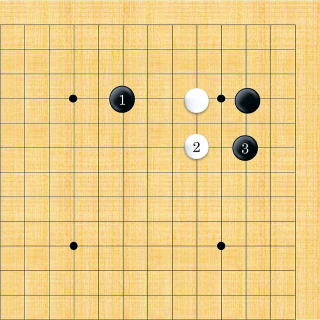

| A(1間トビ)系 |

| 元図のA(1間トビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

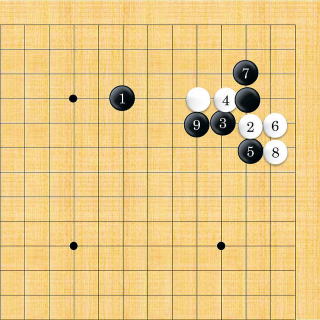

| (2−2−10−1) | |||||||||

| 1間トビ。白の応手としては2と1間にトブのが最も自然である。これは一間高バサミのときと同様である。 応じ手としてA(1間トビ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

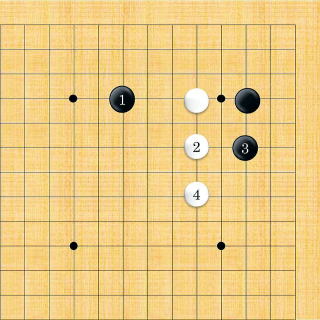

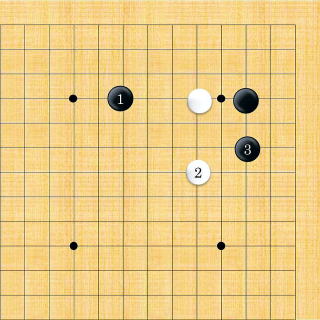

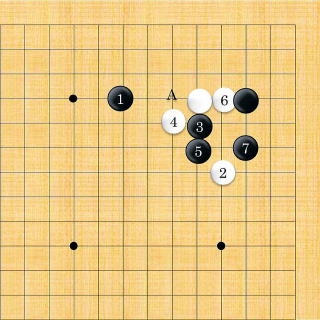

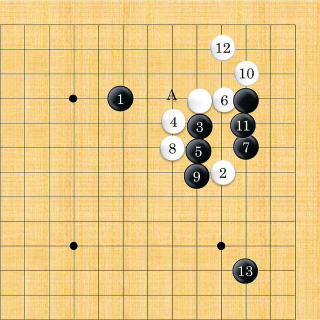

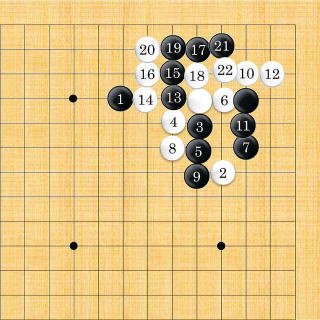

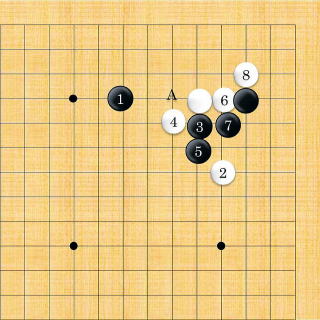

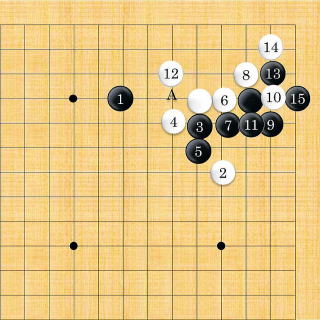

| 上図のA(1間トビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−11) | |||||||||

| 1間トビ。白2のトビに黒も3と同じトビで受けたことになる。 応じ手としてA(1間トビ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

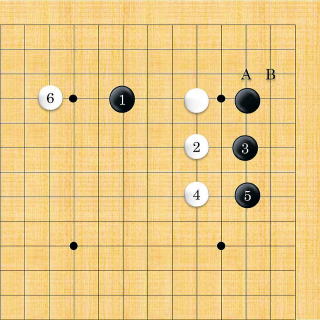

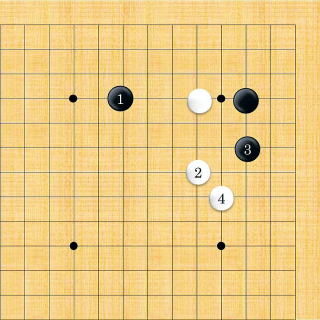

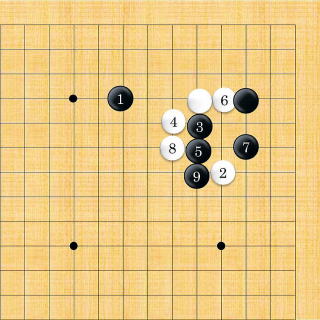

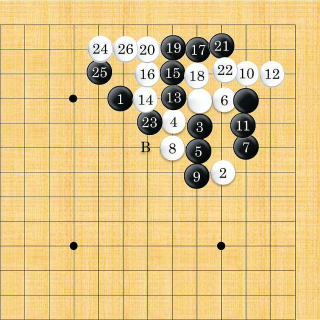

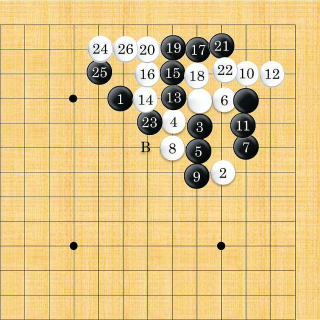

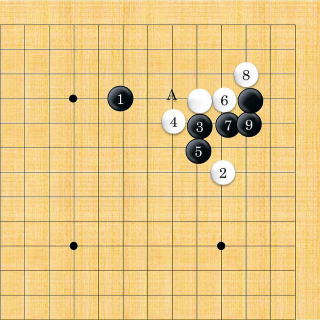

| 上図のA(1間トビ)選択 |

|

| (2−2−10−111) |

| 1間トビ。 |

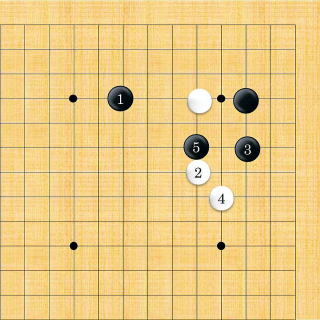

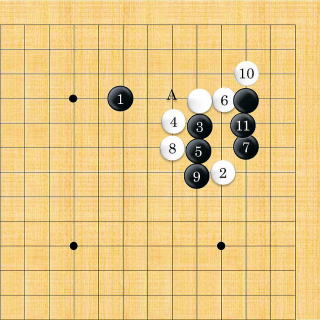

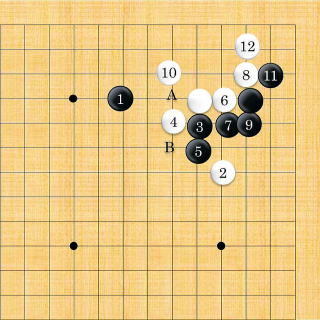

| 指了図 |

|

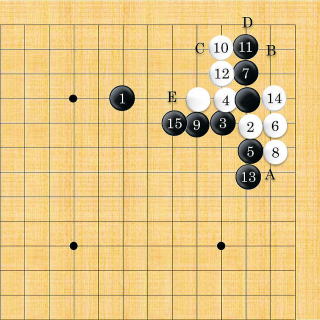

| (2−2−10−1111) |

| 指了図。白はハサんで反撃する。一間高ガカリのときと同様、ハサむ前に白A、黒Bを交換しておくのも多い。 |

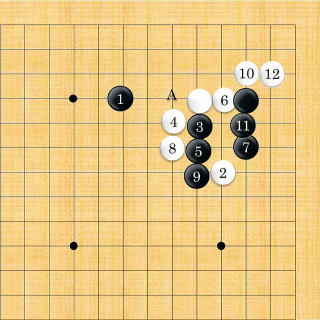

| B(2間トビ)系 |

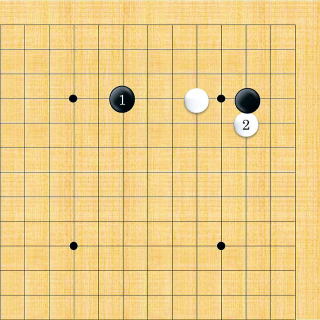

| 元図のB(2間トビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

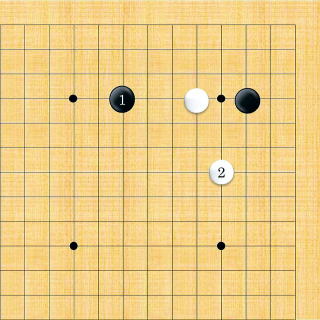

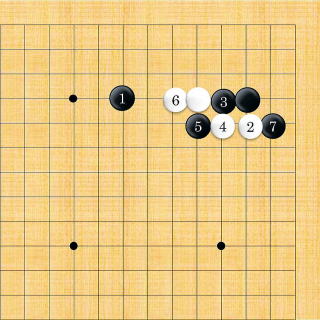

| (2−2−10−2) | |||||||||

| 2間トビ。ハサミの位置が遠いので、白は2と二間にトンでも差し支えない。 応じ手としてA(1間トビ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

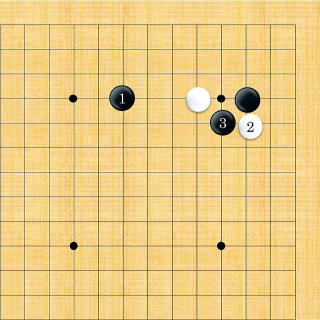

| 上図のA(1間トビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−21) | |||||||||

| 1間トビ。黒が二間に受ければ穏やかな進行が続くが、黒の一間受けの手もある。二間の薄みを狙う手である。 応じ手としてA(コスミ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(コスミ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−211) | |||||||||

| コスミ。白はとコスんで働いて守る。 応じ手としてA(ツケ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ツケ)選択 |

|

| (2−2−10−2111) |

| ツケ。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−10−21111) |

| 指了図。黒のツケにはハネ、ヒキと替わった後、ツケて裁くのが良い。方切り結んで、これからの戦いである。 |

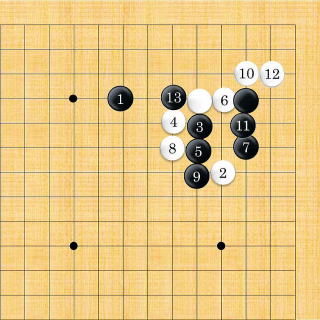

| C(大ゲイマ)系 |

| 元図のC(大ゲイマ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

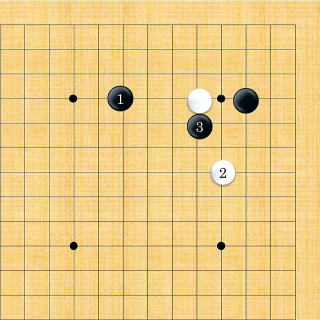

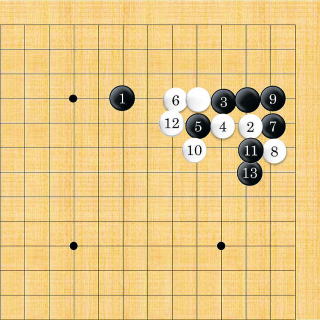

| (2−2−10−3) | |||||||||

| 大ゲイマ。白の大ゲイマはサバキの手法である。「村正の妖刀」(むらまさのようとう)と云われる難解な定石に入る。最初にこの二間高バサミを打ったのは、1928年の久保松勝喜代八段と言われる。 応じ手としてA(ツケ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−31) | |||||||||

| ツケ。黒は白の薄みをついてツケる。 応じ手としてA(ハネ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ハネ)選択 |

|

| (2−2−10−311) |

| ハネ。白は大ゲイマを捨石に隅に食い込む手を探る。 |

| (次の着手) ノビ&ツキ当たり | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−3111) | |||||||||

| ノビ&ツキ当たり。 応じ手としてA(1間トビ)、B(沿い押え)、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(1間トビ)選択 |

|

| (2−2−10−31111) |

| 1間トビ。 |

| (次の着手) 押し&ノビ |

|

| (2−2−10−311111) |

| ノビ&ツキ当たり&1間トビ&押し&ノビ。白のブツカリに黒のトビは形。白の押しは損な手だが、Aの切りを防いで仕方ない。黒は黙ってノビるのが良い。 |

| (次の着手) ハネ&ツギ | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−3111111) | |||||||||

| ハネ&ツギ。 応じ手としてA(カケツギ)、B(下がり)、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(カケツギ)選択 |

|

| (2−2−10−31111111) |

| カケツギ。断点を守る穏やかな手である。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−10−311111111) |

| 指了図。 |

| 上図のB(下がり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−31111112) | |||||||||

| 下がり。白のサガリは地にカラい手である。 応じ手としてA(キリ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(キリ)選択 |

|

| (2−2−10−311111121) |

| キリ。黒の切りが白の味悪をつく手段である。 |

| (次の着手) 当たり&ノビ&押し&コスミ |

|

| (2−2−10−3111111211) |

| 当たり&ノビ&押し&コスミ。 |

| (次の着手) 当たり&下がり&押し&ノビ&ツギ |

|

| (2−2−10−31111112111) |

| 当たり&下がり&押し&ノビ&ツギ。 |

| (次の着手) キリ&一間トビ&コスミツケ&ツギ。 |

|

| (2−2−10−311111121111) |

| キリ&一間トビ&コスミツケ&ツギ。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−10−311111121111) |

| 指了図。白28まで、隅の攻め合いは白勝ち。但し、黒aのシチョウが成立すれば白のツブレ。黒はシチョウ不利でも,シチョウアタリが打て、また五子を捨石にシメツケを狙える。 |

| 上図のB(沿い押え)選択 | |||||||||

|

|||||||||

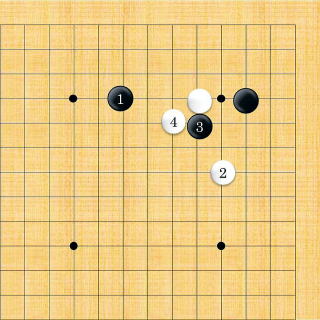

| (2−2−10−31112) | |||||||||

| 沿い押え。黒は愚形ではあるが、白のダメを詰めて7とオサエても良い。 応じ手としてA(ハネ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ハネ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−311121) | |||||||||

| ハネ。白はオシは打たず8とハネオサエする。 応じ手としてA(ツギ)、B(カケツギ)、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ツギ)選択 |

|

| (2−2−10−3111211) |

| ツギ。黒9とカタツグ。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−10−31112111) |

| 指了図。白は10の守りが必要で、黒11のハネを利かして一段落する。 |

| 上図のB(カケツギ)選択 |

|

| (2−2−10−3111212) |

| カケツギ。黒カケツギもあるところである。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−10−31112121) |

| 指了図。白はアテを利かしてに守り、黒は切り取る。後手ながら地と根拠に関して大きい。 前図と比較すると、白は先手を得たが黒の形が安定しているので一長一短である。 |

| D(外ヅケ)系 |

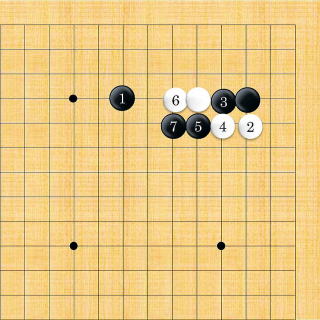

| D(外ヅケ) | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−4) | |||||||||

| 外ヅケ。 応じ手としてA(ハネダシ)、B(ブツカリ)、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ハネダシ)選択 |

|

| (2−2−10−41) |

| ハネダシ。 |

| (次の着手) キリ&当たり&ノビ |

|

| (2−2−10−411) |

| キリ&当たり&ノビ。黒ハネダシ、アテから引くのは力自慢の好みそうな打ち方である。 |

| (次の着手) 下がり&曲がり&ノビ |

|

| (2−2−10−4111) |

| 下がり&曲がり&ノビ。白のマガりに黒ノビてと上辺を押さえつける。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−10−41111) |

| 指了図。隅の黒は捨石として利用し外勢を得る。黒15まで進んで一段落する。この後、黒A、白Bか、黒C、白D、黒E,白Bのどちらかを先手で利かすことができる。 |

| 上図のB(ブツカリ)選択 |

|

| (2−2−10−42) |

| ブツカリ。ブツカる手もある。 |

| (次の着手) 沿い&キリ&ヒキ | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−421) | |||||||||

| 沿い&キリ&ヒキ。白は引くのが正着。 応じ手としてA(下ハネ)、B(沿い)、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(下ハネ)選択 |

|

| (2−2−10−4211) |

| 下ハネ。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−10−42111) |

| 指了図。黒のハネツギに白シチョウにカカエて簡明。これはシチョウ白有利でなければならず、従ってシチョウ不利なら外ヅケがやや危険だということになる。 |

| 上図のB(沿い)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (2−2−10−4212) | |||||||||

| 沿い。 応じ手としてA(ハネ)、B()、C()、D()がある。 |

|||||||||

|

| 上図のA(ハネ)選択 |

|

| (2−2−10−42121) |

| ハネ。 |

| 指了図 |

|

| (2−2−10−421211) |

| 指了図。黒シチョウ不利とあっては,9~13と強引に押さえつける手を考える。白は傷の多い黒の形を咎めて,14のハネでシノいでいる。 以下,黒は整形しながら隅を生きるのが相場で,白14に黒aとオサエるのは,白bとカケツガれて失敗する。 |

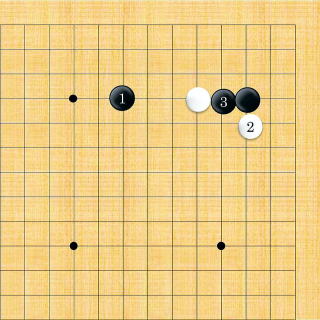

| 手抜き系 |

|

手抜き二間高バサミに対して、白が手を抜くことは少ない。というのは、次に黒5と構えたときに、ハサミが非常に良い位置にあるからである。ここで白aとコスむのは重く、かと言って,黒からaにカケられるのも苦しい。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)