| 一間開き定石 | 小ケイマ受け定石 |

| 小ケイマ受け | |||||||||

|

|||||||||

| (2−1-2−) | |||||||||

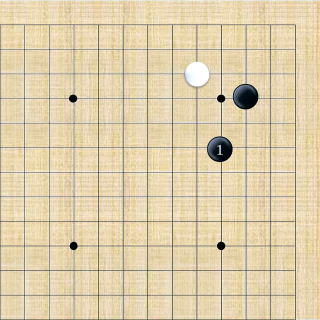

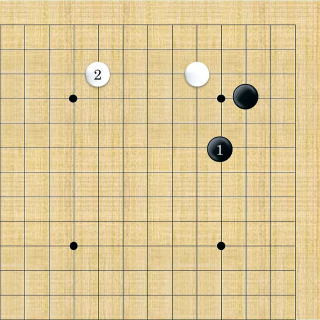

| 小目&小ゲイマガカリに対する小ケイマ受けの形。コスミに比べて隅と辺のバランスを重視した手であり一長一短と知るべし。これを「元図」とする。 応じ手として、A(三三ツケ)、B(2間ヒラキ)、C(3間ヒラキ)が考えられる。 |

|||||||||

|

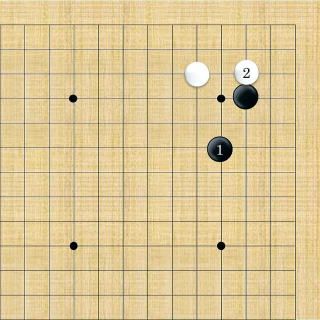

| 元図のA(三三ツケ)選択 |

|

| (2−1-2−1) |

| 三三ツケ。ケイマは隅に甘いので三三のツケが打ちやすくなっている。 |

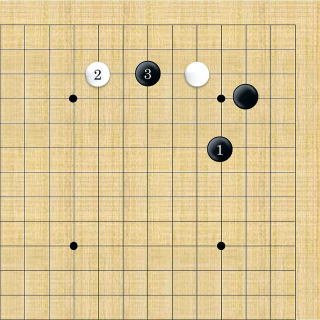

| (次の着手) ハネ&ふくらみ | |||||||||

|

|||||||||

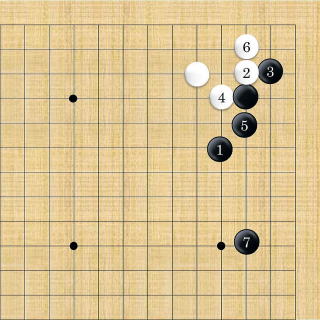

| (2−1-2−11) | |||||||||

| ハネ&ふくらみ。応じ手として、A(ヒキ)、B(当たり)、C()が考えられる。 | |||||||||

|

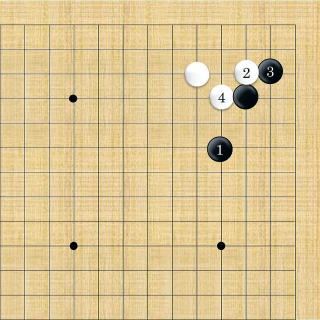

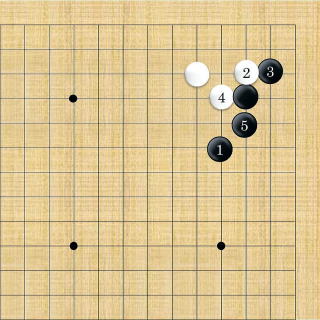

| 上図のA(ヒキ)選択 |

|

| (2−1-2−111) |

| ヒキ。フクラミに引く。 |

| 指了図 |

|

| (2−1-2−1111) |

| 白はサガってしっかりと治まる。黒も辺に展開して当初の目的を果たす。 |

| 元図のB(2間ヒラキ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

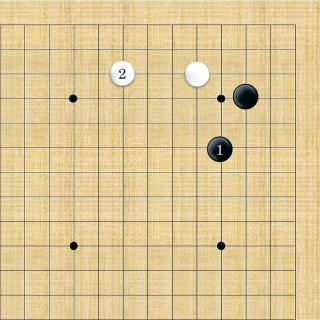

| (2−1-2−2) | |||||||||

| 2間ヒラキ。応じ手として、A(コスミ)、B()、C()が考えられる。 | |||||||||

|

| 前図のA(コスミ)選択 |

|

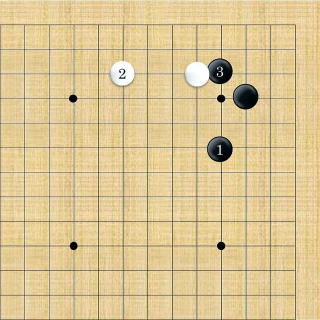

| (2−1-2−21) |

| コスミツケ。この手を利かすのが肝要である。 |

| 指了図 |

|

| (2−1-2−211) |

| 黒は5あるいはAと辺にヒラき、白Bからのツケコシに備えて十分。 |

| 元図のC(3間ヒラキ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

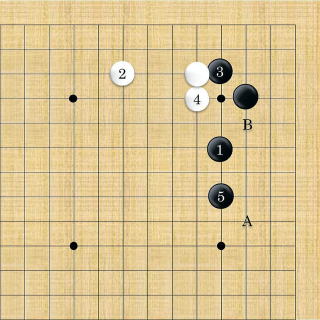

| (2−1-2−3) | |||||||||

| 三間ビラキ。黒の打ち込みが厳しいのは覚悟の上の手である。応じ手として、A(打ち込み)、B()、C()が考えられる。 | |||||||||

|

| 上図のA(打ち込み)選択 |

|

| (2−1-2−31) |

| 打ち込み。 |

| 指了図 |

|

| (2−1-2−311) |

| 指了図。コスミのときとほぼ同じ進行になる。白aやbがやはり利いているし、黒3の位置がcにあるより明らかに働いている。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)