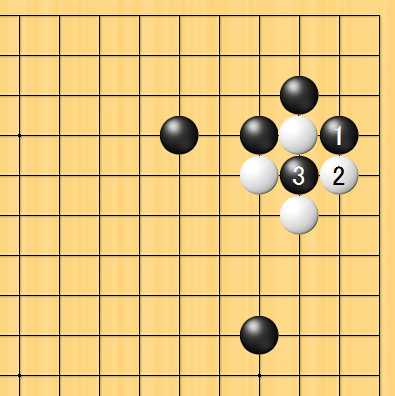

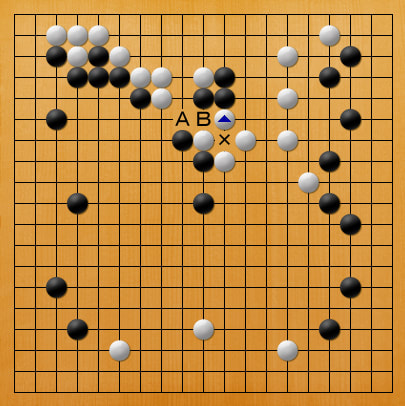

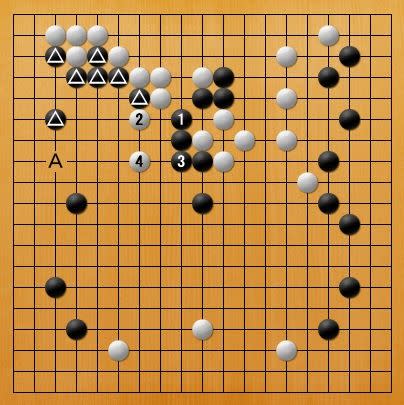

「コウ争いで相手のコウ材に受けるときは次のコウを決めてから受けなさい」。これは最低限のことであるが、この最低限のことができず自分のコウ立て番になってから苦吟する者が多い。本当は全体的な彼我のコウ材を比較してからでないと危険過ぎるのだけれども勢いでコウ争いに向かう者が多い。何回も失敗して懲りてるうちにコウ呼吸を会得するとは思うけど。

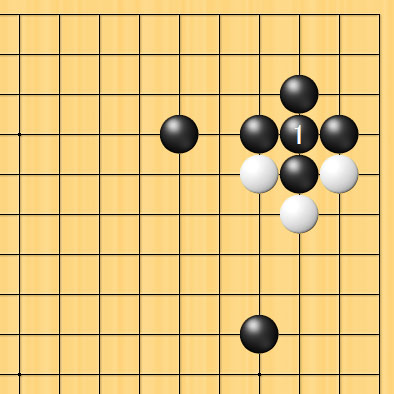

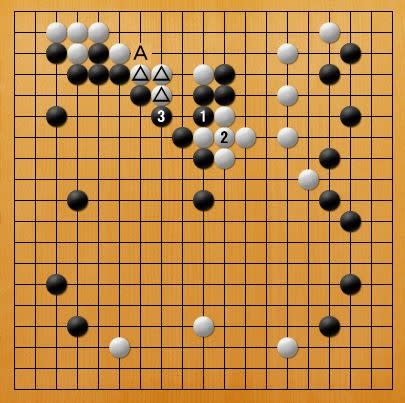

今度は小さいコウ立てで失敗した。コウ立ての手が小さいというのではなく、コウ争いの大きさに比して小さいコウ立てをして、相手にコウを解消されてしまった。結果的に半目負けの碁になった。大いに反省すべしである。この「コウ争いの大きさに比して小さいコウ立て」は病気である。勝負を決めるような大きなコウ争いのときは大きいコウ立てをしなければ、勝てるものが勝てなくなる。

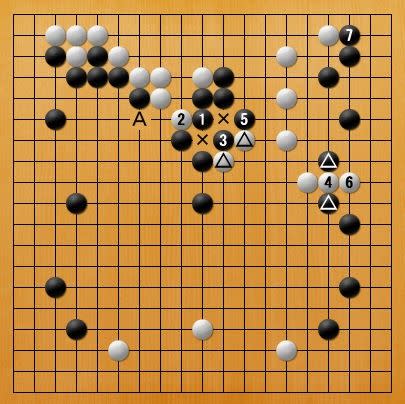

結論はこうなる。「コウの下手(へた)は、コウに行く時に行かず、行かぬが良い時に行って損をする。コウの上手(じょうず)は、コウに行かぬが良い時には行かず、行くべき時には行って戦果を挙げる。且つ下手は損コウを常用し意に介さない。上手は損コウを打たない。この理を知ってコウ争い技術を身につけるべきである。

今度は小さいコウ立てで失敗した。コウ立ての手が小さいというのではなく、コウ争いの大きさに比して小さいコウ立てをして、相手にコウを解消されてしまった。結果的に半目負けの碁になった。大いに反省すべしである。この「コウ争いの大きさに比して小さいコウ立て」は病気である。勝負を決めるような大きなコウ争いのときは大きいコウ立てをしなければ、勝てるものが勝てなくなる。

結論はこうなる。「コウの下手(へた)は、コウに行く時に行かず、行かぬが良い時に行って損をする。コウの上手(じょうず)は、コウに行かぬが良い時には行かず、行くべき時には行って戦果を挙げる。且つ下手は損コウを常用し意に介さない。上手は損コウを打たない。この理を知ってコウ争い技術を身につけるべきである。

2014.08.04日、2016.10.03日 囲碁吉拝