| 日本囲碁史考、戦前、戦中昭和 |

更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).6.15日

| (囲碁吉のショートメッセージ) |

| ここで、「日本囲碁史考、戦前、戦中昭和、東亜戦争敗戦までの囲碁史」を確認しておく。 2005.4.28日 囲碁吉拝 |

![]()

| 【日本囲碁史考10、昭和戦前から大東亜戦争敗戦までの囲碁史】 |

| 1926(昭和元)年 |

| この年、呉清源12歳の時、北京の囲碁クラブで日本人と対局して天才少年と話題になる。北京を訪れた岩本薫6段と3子で打って2連勝、2子で負けている。 |

| 1927(昭和2)年 |

| この年7.24日、芥川龍之介が、田端の自室で雨の降りしきる中、服毒自殺。社会に衝撃を与えた。 |

| 日本棋院で本因坊秀哉に次ぐ実力者にして3、4段の頃、旭将軍と呼ばれて成績抜群だった鈴木為次郎が、かつて相性の悪く先二に打込まれていた野沢との対局を申し入れ、「鈴木為次郎7段-野沢竹朝7段の十番碁」が始まる。これが昭和初の十番碁となる。読売新聞社主催の院社(日本棋院と棋正社)対抗戦の別企画として誕生した。 3.7日、「鈴木為次郎-野沢竹朝十番碁」始まる。 12、14日、「鈴木為次郎-野沢竹朝(先)」、野沢先番中押勝。 局後、鈴木7段が野沢の肺病、セキ、息吹きかけ等を理由として面前対局を拒否し、別室対局となった。連絡員が「中を取り持つ巡航船」となって進行させた。「鈴木-野沢十番碁」は昭和5年まで3年余かけて終了した。野沢は当初2勝1敗と勝ち越すが、またしばしば中断を挟むようになり、続いて持碁を挟んで4連敗し、1930年に終了、9局まで通算結果は鈴木の5勝2敗2ジゴとなった。野沢は翌昭和6年逝去する。 |

| 4.6日、大手合開始。 大手合が東京でしか行われないことから関西在住の棋士が不満を持ち、不満解消を狙って、棋士の昇段を決める試合として日本棋院大手合(おおてあい)を大相撲にならって東西対抗戦を始め、4.15日、大手合週報の第1号が発刊された。審判役は本因坊秀哉、中川亀三郎8段、岩佐*7段、喜多文子5段ら。瀬越憲作が西軍、鈴木為次郎が東軍の主将として活躍した。東軍甲組は鈴木為次郎7段、宮坂*二6段、福田正義5段、向井一男4段、村島義勝4段、木谷實4段、前田陳爾3段。西軍甲組は瀬越憲作7段、加藤信6段、岩本薫6段、小杉丁4段、長谷川章4段、篠原正美4段、橋本宇太郎4段、井上一郎3段。前期甲組・前田陳爾、乙組・加藤信。後期甲組・瀬越憲作、乙組・川田清子。「大手合週報」発刊。高額賞金でもあったので白熱し新聞上で人気を博した。(東西対抗戦は昭和3年秋まで4回行われたが、対抗意識が過熱するとの理由で中止になった。通算成績は2勝2敗。1929.3.6日、春期から東西制は廃止された) |

| 木谷4段、18歳の時、東京日日新聞主催新進打切碁戦で10人抜きを果たし「怪童丸」と呼ばれる。日本棋院と棋正社との対抗戦で8人抜きを成し遂げ、新進木谷の声価が決定づけられる。 |

| 10.15日、「雁金準一-木谷実(先)」、木谷先番勝。 |

| 【呉清源来日顛末考その1】 | ||||||||||||||||

呉清源が13歳のとき、訪中した井上孝平5段に別々の日に2子で三度打ち、いずれも優勢な打ち掛け、先で1勝1敗とする。 井上5段は次のように談話している。

北京在住の古美術商の山崎有民氏が、この時の「井上孝平5段-呉少年」の棋譜を日本の瀬越憲作に送り批評を求めた。瀬越の評は次の通り。

これが直接の機縁となって来日する運びとなる。 この頃、瀬越の指示で弟子の橋本宇太郎4段が中国に渡り、もう一度テストした。結果は呉清源が先番で2連勝する。橋本は師匠瀬越憲作7段に棋譜を送った。次のように添え書きしている。

棋譜を見た瀬越憲作は、呉を日本に呼ぶ為に犬養毅代議士、牧野伸顕、望月圭介などに相談し、日本棋院副総裁であった大倉喜七郎男爵を訪ねて行った。次のよなやり取りをしている。「少年を連れてこなければなりません」、「少年がきて日本棋士を倒すならば?」、「芸道に国境はありません」。これが呉来日のきっかけとなった。犬養毅とのやり取りは次の通り。

瀬越は、呉を紹介した北京在留の山崎有民氏と緊密な連絡をとり、政財界の有力者である犬養毅や大倉喜七郎、牧野伸顕、望月圭介らの助力も受けて正式な招待状を送る。 |

| この年、福井正明9段が師の岩本9段から伺ったところによると、当時の若手の筆頭格の岩本薫6段が、長老格の瀬越憲作7段から安永一を日本棋院の専門棋士になるよう説得して欲しいとの依頼を受けている。安永さんは東北帝国大学で数学を専攻し禅僧の修行をした変わり種で、アマチュアながら本因坊秀哉名人に二子手合いだった。岩本6段の説得は半分だけ実現した。安永は日本棋院に背理、棋道の編集長に就いた。その10年後、日本棋院を辞して囲碁春秋を創刊し、30年以上主幹を勤めた。岩本6段は、この時の言葉通り棋士を辞めブラジルに渡り一旗挙げようとした。しかし船旅で息子を亡くし、農場経営も上手く行かなかった。3年後に日本に戻り棋士に復帰したが、木谷、呉らの若手が台頭し、碁会は新時代を迎えていた。岩本は97歳まで生きている。95歳の時の言葉が「今の心境は」と聞かれて、「生きて結構、死んで結構、なんでも結構」の言葉を遺している。 |

| 1927年、読売新聞社が他に先駆けて囲碁界の状況を記事にすると、他紙も相次いで囲碁コラムを書き始めた。こうして囲碁は市民の間で根を下ろし、黄金時代を迎えるようになった。 |

| 1928(昭和3)年 |

| 1.1日、日本棋院機関誌「欄柯」を「囲碁倶楽部」に改題(後に「囲碁クラブ」と改題)。 |

| 1.27日、「呉-劉昌華(先)」、呉白番13目勝。 |

| 2.9日、「呉-刘昌华(先)」、刘先番1目勝。 |

| 4.1日、東京日日新聞社主催の全国素人囲碁大会開催。 |

| 【呉清源来日顛末考その2】 | |||||

10.20日、呉清源(15歳)が母と兄と共に北京より来日する(天津から船で門司港に着く)。鉄道で東京駅に着いたところ、秀哉名人を始めとする日本碁界の重鎮が出迎えている。呉は瀬越門下となり、創立間もない日本棋院で本因坊秀哉名人等との試験碁を受け飛びつき3段を許される。大倉喜七郎がパトロンとなり月200円、2年間補助を約束していた。10.21日付け朝日新聞夕刊に次の記事が載る。

橋本宇太郎は次のように語り続けた。

山崎も呉一家に同道し、東京の住居に落ち着いたのを見届けて北京に帰っている。この時の北京の様子を次のように証言している。

呉清源の日本棋院で段位を決めるための試験碁が行われた。3段格と見なされ、1局目は篠原正美4段との先番。3日がかりの対局となり中押し勝ちした。2局目は本因坊秀哉名人に二子。当時としては珍しい初手を隅の星に打ち4目勝ちし、「2子局の模範」と名人に褒められたと云う。3局目は村島義勝4段。5目勝ちし、試験対局の3局に連勝し、飛びつき3連勝を与えられた。 この試験碁は時事新報に掲載された。呉の「以友会友」は次のように記している。

呉が、棋院の審査会で正式に3段を認められることになった。この報は北京に届き、山崎が、支那棋友、新聞記者を招いて、呉の為の祝賀会を催した。その席上、新聞記者の陳鴻声氏が次のような挨拶をしている。

この頃、日支関係は悪化していた。済南で日支両軍が衝突していた。6.4日には張作霖爆死事件が発生していた。中国各地で猛然たる排日運動が起り、広東、上海、北京、天津に拡がり、その運動は日増しに激しいものになっていた。この頃の「挨拶」である。 呉が3段として初めて臨んだ対局が前田陳爾4段戦で1目勝。 夏頃、呉清源を迎えて神田の松本邸で橋本三郎と犬養木堂世話人による碁会が催される。犬養木堂は専ら遠山立雲(満)と対局している。 |

10.11日、秋期大手合「瀬越憲作7段-高橋重行3段(2子)」の対戦で万年コウ事件が発生する。形勢は瀬越が大差で優勢であったが、高橋(秀哉の義弟)はコウをツイでセキにしようとせず、終局まで頑張ったために「万年劫」と云われる問題が発生した。あれこれと論争が起こり、大手合が中断するほどの騒動となったが、

結局、本因坊秀哉名人が「両勝ち」(白勝ち、但し黒負けなし)の判定をして収まった。この事件が契機となってルールの成文化が叫ばれるようになり、1949年に「日本棋院囲碁規約」が制定されることとなった。瀬越は、この後の宮坂寀二戦に敗れて昇段がならなかった。

|

||

| 11.10日、「瀬越憲作-呉(2子)」、打ち掛け。 | ||

| 12月、中川亀三郎(2代目)逝去。 |

| 1929(昭和4)年 |

| 世界恐慌起こる。 |

| 3.6日、春季大手合から東西制を廃止する。春秋の定期大手合始まる。呉に3段の段位を認められた。呉の対局が「呉少年出世碁」と題して行われ、その成績は、先番勝-篠原正美4段、先番負-橋本宇太郎4段、先番負-小野田千代太郎6段。 春の大手合で木谷が優勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 3.8日連載「篠原正美-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

| 3.10日、「小島春一-呉(先)」、呉先番2目勝。 | ||||||||||||

| 4.6日、「小野新寺-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

| 5.9日連載「小野田千代太郎-呉(先)」、小野田白番1目勝。 | ||||||||||||

| 5.19日、「加藤三七一-呉(先)」、呉先番12目勝。 | ||||||||||||

| 5月、時事新報手合「木谷実-呉清源(先相先の先番)」、木谷白番3目勝。 この頃、木谷は、院社対抗戦で8人抜きを果し、棋正社の崩壊を早め「怪童丸」として新進棋士の先頭に立っていた。呉より5歳年長。初手合が本局で、木谷21歳、呉16歳。その初手合いで呉は第1着を天元に打ち、あとを点対称に相手の着手を真似る「太閤碁」を打った。 |

||||||||||||

| 6.30-7.1日、「長谷川章-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 夏、「木谷實4段-呉(先)」、木谷白番勝、呉先番負。この木谷戦で、先番の呉は初手を天元に打ち、3手目以降はマネ碁という手段(いわゆる「太閤碁」)に出て話題となった。木谷は対局場外に出て、棋院関係者を捕まえて「ちょっと対策をたててほしい」と愁訴した。規定違反ではないが面白からざる心境にさせられていた。他方、呉は、「囲碁歴史の虚を突いた思いつき」で、「白に従っておいて適当な時真似を終われば黒が有利だ」とする棋理を見極めようとしていた。結局、65手目にマネ碁を止めている。ミスで勝負は負けた。呉の真似碁が論理的な証拠になり、先に打つ黒がコミを負担しなければ白が絶対的に不利との認識が生まれ、コミの成立を促進させることになった。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 9.16日、「加藤信-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

| 11.23日、「呉-增渊寿子(先)」、。 | ||||||||||||

| 5月、岩本薫が南米移住(昭和6年帰国)。 |

| 1930(昭和5)年 |

| 1.1日連載「(坊)秀哉名人-呉3段(2子)」、呉先番11目勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 1.20日、「(坊)秀哉名人-呉(2子)」、呉2子局中押勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 3.5日、「呉-渡辺英夫(先)」、白番6目勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 3.19-20日、「久保松勝喜代-呉(先)」、呉先番1目勝。 | ||||||||||||

| 3.26-27日、「加藤三七一-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 4.2日、「関山利一-呉(先)」、呉先番2目勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 4.9日、「筱原正美-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 5.12日、「福田正义-呉(先)」、呉先番7目勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| 6.21日連載「瀬越憲作-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

| 8.19日連載「呉-村天整弘 (先)」、呉白番中押勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 10.1日連載「小野田千代太郎-呉(先)」、呉先番4目勝。 | ||||||||||||

| 10.1日、「小島春一-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 11.26、27、28日、「木谷実-村島義勝(先)」、両負け。 木谷22歳、村島26歳。26日、22手。27日から徹夜、28日の午前11時まで白104。持ち時間12時間のうち、木谷が10時間12分、村島が7時間3分を消費したところで、両者が疲労を理由に対局を放棄し両負けとなった。 |

||||||||||||

| 呉が1929-30年にかけての読売新聞の特選碁で10人抜きする。倒した相手は次の通り。小野田千代太郎(6段)、橋本宇太郎(4段)、林有太郎(6段)、前田陳爾(4段)、加藤信(6段)、宮坂*二(6段)、久保勝喜代(6段)の7名。続いて瀬越憲作(7段)、稲垣兼太郎(7段)を破り9人抜きを達成した。 | ||||||||||||

| 呉清源が1930年から大手合に出場、春季は7勝1敗、秋季は8戦全勝。優勝金牌(きんぱい)と全勝賞を受け4段に昇段する。3年間に29勝3敗という成績を挙げ、18歳で5段に昇段する。 | ||||||||||||

| この年、コルシェルト博士の碁の入門書で碁を学んだドイツの数学者で教育者のフェリックス・デューバル博士が来日し、碁界挙げての大歓迎となった。大倉喜八郎が滞在費用を負担し、鈴木、瀬越、。木谷、呉らが指導し、一年後に帰国する時には初段の免状を与えられている。帰国後、ドイツ囲碁連盟を創立して普及に尽力した。 | ||||||||||||

| 1月、高部道平を編集人とする棋正社機関誌「碁」を創刊する。 |

| 1931(昭和6)年 |

| 満州事変。 |

|

|||||||||||||||

| 1.29日連載「加藤信6段-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

「久保松勝喜代6段-呉3段(先)」戦が組まれている。

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 3.31ー4.1日、「加藤信-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||

| 3.31-4.1日、「呉-関山利一(先)」、呉白番中押勝。 | |||||||||||||||

| 4.7-8日、「篠原正美-呉(先)」、呉先番13目勝。 | |||||||||||||||

| 4.10日連載「瀬越憲作-呉(先)」、呉先番4目勝。 | |||||||||||||||

「長谷川章-呉」戦が組まれている。

|

|||||||||||||||

| 夏、呉の特別対局の10人目の相手につき、読売新聞は知恵を絞った挙句、棋正社の雁金7段を引っ張り出すことにした。7.17日連載「雁金准一-呉(先二先手合いの先)」。黒番2目勝ち。雁金は本因坊秀栄の弟子で棋界の長老、且つ日本棋院に属さずの棋士だった。この対局は「本社特選手合棋譜」として、7月17日から8月13日まで25回にわたって読売紙上で紹介された。厳格公正を期すとして、対局者は対局場の旅館に缶詰めとなり、外部との一切の接触を禁じられた。江戸時代の御城碁にならったものと云う。呉は十人抜きを達成した。 | |||||||||||||||

| 7.20日連載「村島义胜-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 9.15日連載、「呉-藤田丰次郎(先)」、呉白番5目勝。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 10.14-15日、「林有太郎-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||

| 10.21日、「向井一男-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||

| 11.4日、「呉-鈴木秀子(先)」、呉白番4目勝。 | |||||||||||||||

| 11.18-19日、「小島村一-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||

| 11.25日、「福田正义-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||

| 12.7日連載「小島春一-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||

| この年、鈴木為次郎の囲碁教本「囲碁独習全8冊」(日本棋院、1931-1932)が刊行された。冒頭では囲碁の沿革から説きはじめ、日本棋院が成立するまでの略史が語られている。本文では、囲碁に現れる変化を「碁の基礎について」、「石の死活」、「地の囲い方」、「形と手筋」と大きく四つに分け、それぞれを基礎篇、死活篇、地取篇、手筋篇として順に説明している。それぞれに演習問題も交えながら進んでいく。 鈴木為次郎(1883-1960)は瀬越憲作(1889-1972)と同時代のライバルで、「旭将軍」の異名をとった棋士。ほかにも「囲碁大辞典」などの著作も残している。日本棋院からは、瀬越憲作や岩佐銈(1878-1938)らが著した定石集や置碁集なども刊行されており、それらの知識を求める人々がいたことをうかがうことができる。 |

|||||||||||||||

| この年、木谷が、22歳の秋、柴野美春と結婚する。 | |||||||||||||||

| 1月、野沢竹朝、没(享年51歳)。葬儀には瀬越憲作、喜多文子、伊藤友恵、橋本宇太郎らが参列し、多磨霊園に埋葬された。 |

| 1932(昭和7)年 |

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 1.9日、「(坊)秀哉名人-宮下秀洋初段(先)」、宮下先番勝。 | |||||||||||||||||||||

| 「(坊)秀哉名人-呉4段(2子)」戦が組まれている。 (日本国民新聞主催「本因坊名人-呉4段対局」が組まれている?)

|

|||||||||||||||||||||

| 2.5日連載「小野田千代太郎-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||||||||

時事新報十番碁「木谷実-呉」戦が組まれている。

|

|||||||||||||||||||||

| 2.10ー25日、「(坊)秀哉名人-坂口常治郎初段(先)」。 | |||||||||||||||||||||

| 2.25日連載「鈴木为次郎-呉(先)」、白番2目勝。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 3.23-24日、「藤田丰次郎-呉(先)」、呉先番4目勝。 | |||||||||||||||||||||

| 4.6日、「呉-長谷川章(先)」、呉白番4目勝。 | |||||||||||||||||||||

| 4.7日-7.27日、「(坊)秀哉名人-藤村芳胜4段(先)」、藤村先番9目勝。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 4.28ー5.18日、「(坊)秀哉名人-村田整弘3段(先)」、秀哉白番1目勝。国民新聞連載 | |||||||||||||||||||||

| 5.12日、「呉-細川千仞(先)」、呉白番中押勝。 | |||||||||||||||||||||

| 春季大手合で呉が8局全勝し、優勝一等と全勝記念賞をもらう。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 6.29日連載「福田正义-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||||||||

| 7.23日、犬養木堂翁追悼棋会「(坊)秀哉名人-喜多文子5段(先)」、打ち掛け。 | |||||||||||||||||||||

| 8.16日連載「呉-向井一男(先)」、呉白番8目勝。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 10.12-13日、「呉-小島村一(先)」、小島先番中押勝。 | |||||||||||||||||||||

| 10.26日、「呉-井上一郎(先)」、白番中押勝。 | |||||||||||||||||||||

| 11.2日、「加藤信-呉(先)」、呉先番6目勝。 | |||||||||||||||||||||

| 11.16-17日、「久保松勝喜代-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||||||||

| 11.23日、「林有太郎-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||||||||

| 10月、読売新聞が、2万号記念事業の一環として、日本囲碁選手権並びにその勝者と本因坊秀哉名人との記念対局を企画した。出場棋士は16名。ほぼ1年をかけてトーナメントを戦い、選手権者を決定する、とした。 | |||||||||||||||||||||

| 呉は5歳年上の木谷実を兄のように慕い、昭和7年頃ごろからお互いにライバル視するようになる。 |

| 1933(昭和8)年 |

| 日本が国際連盟脱退。 |

|

|||||||||||||||

| 1.15日、囲碁対局、初のラジオ対局。「鈴木為次郎7段-光原伊太郎6段」戦がNHKラジオで5回に渡って放送される。 | |||||||||||||||

| 3.1-2日、「呉-高橋重行(先)」、高橋先番3目勝。 | |||||||||||||||

| 3.8-9日、「岩本薰-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||

| 4.5-6日、「篠原正美-呉(先)」、呉先番13目勝。 |

| 【時事新報社企画「木谷/呉十番碁」】 |

| この年の春季大手合で、呉が5段に昇段し木谷5段に並ぶ。それを機に、時事新報社が同じ5段で新進棋士として注目を浴びていた木谷實と呉の十番碁を企画した。「木谷/呉十番碁」が呉の初めての十番碁となった。この十番碁は第6局を終わった時点で3対3となり、その後、木谷が6段になったため中止となった。当時の段割制度が厳しかったことによる。この年、呉が時事碁戦でも一流棋士をことごとく打ち負かし、18人抜きで第一人者の地位を確立する。 |

| 【木谷と呉が信州の地獄谷温泉で新布石研究】 | |||||

1933(昭和8)年夏、時事新報主催の十番碁を対局中であった木谷実(24歳)、呉清源(19歳)が、木谷の妻・美香の実家の里である信州の地獄谷温泉(長野県山ノ内町)の後楽館へ行く。この旅館は地獄谷野猿公苑のニホンザルが野天風呂に入りに来ることで有名である。木谷が呉を誘い、呉が誘われるままに出かけた。呉は愛読書の「易経」と「中庸」の2書を携えて赴いた。ここで両者、新布石を研究する。地獄谷温泉には「新布石発祥の地」の石碑が立っている。この時の様子につき、木谷が著「新布石の針路」で次のように記している。

大手合で木谷実(1909-75)、呉清源は毎局「新布石」を試みた。「星、三々、天元」、「三連星」という極めて斬新な布石を披露し世間を驚かせた。新布石はプロアマ問わず全碁界を席巻した。木谷は木谷門下として知られる弟子を多数育成する。小林泉美五段(女流本因坊、女流名人)は孫である。木谷は勢力と位を重視するのに対し、呉は一手で隅を打ち切るスピードに比重をおいた。 囲碁クラブ1944年9月号が、この当時の逸話を次のように記している。

作家の川端康成氏がこう述べている。

安永一の「囲碁五十年」は次のように記している。

|

|

||||||||||||

| 東京に戻った木谷は日日新聞棋戦で、前田5段との先番の碁で三連星を試みている。勝負は負けている。次いで報知新聞の棋戦で、小野田6段にも先番の碁で三連星を試み負けている。木谷は敗局の苦い経験を元に研鑽を重ね、秋の大手相の第1局から敢然と三連星で挑み、次々と勝ち進んでいった。 | ||||||||||||

| 8.11日、時事新報主催の素人団体囲碁選手権戦で神奈川が優勝。 | ||||||||||||

| 10.10ー11日、「呉-小杉丁(先)」、呉白番中押勝。 | ||||||||||||

| 10.17日、「呉-小島春一(先)」、呉白番5目勝。 | ||||||||||||

| 10.25日、「加藤信-呉(先)」、呉先番3目勝。 |

| 【読売新聞社の日本囲碁選手権戦/「不敗の名人対呉清源の対決」】 | |||||||||

読売新聞社企画の日本囲碁選手権戦準決勝で、呉清源が木谷を破った。決勝は「橋本宇太郎(5段)-呉清源(5段)」となり、箱根芦の湯の紀国屋で打たれ、呉が橋本を破り日本選手権戦で優勝した。これにより、10月に本因坊秀哉との記念碁を打つことになり、読売新聞社は「名人最後の勝負碁」と銘打って、「不敗の名人対鬼才呉清源の対決」と煽り大いに宣伝した。次のように記されている。

10.16日、「昭和を飾る大棋戦」と銘打たれた「(坊)秀哉名人-呉5段(先)」が東京・京橋の鍛冶橋旅館で対局開始した。秀哉59歳、呉21歳。手合は読売新聞社の希望で呉の定先番、持時間は双方24時間とした。秀哉と呉は4段差なので本来は呉の二先二(2子番2局、定先1局)の手合であった。立会人は正力松太郎、安永一、読売新聞社の小野勢。この対局は「秀哉名人が大正15年世紀の争い碁を雁金7段と打ってよりこの方、世間を湧かせた勝負碁はこれしかない」と評されている。直木三十五の「昭和の大棋戦観戦記」と題したコラムが連載された。 呉は、本因坊秀哉名人相手に1手目に当時本因坊家の鬼門と呼ばれていた三々を打ち、3手目に「対隅の白」に対して星打ちで応じ、5手目に天元という革命的な布石「三三、星、天元」を連手し、アマ・プロ碁界を席巻した。「三三・星・天元」として知られる。「3三は日本囲碁のタブー、天元も不敬に近かった」こともあり名人の顔に怒気が浮び上がった。対局場外側も騒々しかった。秀哉名人は次のように述懐している。

後年、呉清源は、「対局時、私はふと思い浮かんで試みた」と当時を回顧している。次のように記されている。

「対局中の一進一退の攻防疲れ」につき、秀哉名人の手記が次のように記している。

この一局は10.1日に打ち始め、その後4か月間をかけて打ち掛け13回の後、翌年1.29日、252手で終局して秀哉の2目勝ちとなった。

|

|||||||||

呉は後年、本局を振り返って次のように感慨している。

|

| 11.1日、木谷実5段、呉清源5段が新布石法を創設。安永一氏が「棋道」誌上で新布石法を論ずる。 | ||||||

| 11.1日、「村島谊纪-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||

| 11.8-9日、「久保松勝喜代-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||

| 11.15日、「(坊)秀哉名人-安永一4段(2子)」、安永2子局5目勝。 | ||||||

|

||||||

| この年、安永一が日本棋院幹事兼棋道編集長として日本棋院入りした。 | ||||||

| 雁金と高部が八段昇段を発表、これに大倉喜七郎は日本棋院の棋士達に棋正社打倒を呼びかけたが、本因坊秀哉以下は消極的であったため立ち消えになった。 | ||||||

| 9.15日、鈴木為次郎著「囲碁大辞典」(誠文堂新光社)が刊行される。 | ||||||

| 12.1日、福沢三八が、碁の数学的研究を発表する。 |

| 1934(昭和9)年 |

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

1月、木谷、呉、安永一共著「囲碁革命・新布石法」(平凡社)が刊行され、それまでの布石の概念を覆した。正月初から執筆開始し昼夜兼行で1月末に一冊の本として一般市場に売り出した。この本の広告が新聞に現れたその日、裏銀座の平凡社のビルを本の買い客がぐるりと取り巻いたと云う。それほど凄い人気であった。「新布石法」はプロだけでなくアマの間にも大流行となった。この新布石の利点と旧布石の長所を総合したのが戦後の布石となっている。忽ち10万部以上を売り尽くし当時のベストセラーとなる。その内容を見るのに、4四の星打ちの意義付けとして次のように述べている。

|

||||||||||||||||||||||||

| 2.17日掲載「小野田千代太郎-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||||||||||||||

| 3.12日掲載「呉-藤沢庫之助(先)」、藤沢(庫)先番1目勝。 | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 毎日新聞社(当時の東京日日新聞、大阪毎日新聞)は囲碁将棋界に新しい名人戦を企画した。将棋の方は順調にスタートしたが、囲碁の方は簡単ではなかった。時の名人本因坊秀哉は、「碁は名人戦ではなく、本因坊の名跡を継ぐ形にして欲しい」。秀哉は、小岸壮二に早逝され、一門の中に後継者が居らぬため悩んで、選手権勝者に名跡を継がせる気持ちになった。「第1次呉清源十番碁」の「呉5段-木谷実5段」は3勝3敗、第6局で打ち切りとなった。 | ||||||||||||||||||||||||

| 7.1日掲載「呉-小泉重郎(2子)」、呉白番中押勝。 | ||||||||||||||||||||||||

| 棋道7月号掲載「呉-刘昌华(先)」、呉白番中押勝。 | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 11.21-22日、「呉-村島纪谊(先)」、呉白番中押勝。 | ||||||||||||||||||||||||

| 11.25日、「呉-坂田栄男(先)」、坂田先番2目勝。 | ||||||||||||||||||||||||

| この年、東京日日新聞主筆の阿部眞之助が囲碁及び将棋の「実力名人戦」を企画し、翌1935年に将棋の名人戦が開始したが、囲碁は本因坊秀哉の意向もあり本因坊戦とされた。将棋の名人戦が好評を博し、囲碁においても同様の形式が期待され1939年に開始した。坂口安吾の論評「碁にも名人戦つくれ」(1949年毎日新聞大阪版)。 | ||||||||||||||||||||||||

| 5月、日中間の紛争が始まって後、呉が、木谷実、安永一、田岡敬一と共に日満支(華)囲碁親善使節として約2ヶ月、中国へ旅している。上海、無錫、北京、青島、天津などを回って中国棋士との交流を行い、満州では木谷と呉による溥儀の前での御前試合も行われた。 |

| 1935(昭和10)年 |

| 1.4日、世界初のラジオ囲碁対局を放送。一日終局のラジオ碁で瀬越憲作7段、鈴木為次郎7段が対局した。 | ||||||||||||

| 1.10日「呉-長谷川章(先)」、長谷川先番中押勝。 | ||||||||||||

「篠原正美-呉」戦が組まれている。

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| 3.7日掲載「鈴木为次郎-呉(*)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

| 3.18日掲載「呉-鈴木五良格(2子)」、呉白番中押勝。 | ||||||||||||

| 3.4日「呉-久保松勝喜代(先)」、呉白番中押勝。 | ||||||||||||

| 3月、「鈴木為次郎・瀬越憲作-木谷実・呉清源(先相先の先番)」、木谷・呉の先番1目勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| 6.17日連載「木村宏造-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 9.6日連載「長谷川章-呉(先)」、呉先番3目半勝。 | ||||||||||||

| 9.23日連載「山口赞石-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

| 10.28日、「呉-溥仲业(先)」、打ち掛け。 | ||||||||||||

| 11.10日連載「呉-林有太郎(先)」、呉白番中押勝。 | ||||||||||||

| 11月、全日本アマ選手権始まる。 | ||||||||||||

| この年秋、呉が、日本棋院の秋期大手合が明日から始まると云う夜、突然に脳貧血を起し、大手合を休んで静養する身となった。その頃のある日、三越に買物に行くといって出かけたまま天津行きの汽船に乗った。呉はこの頃、帰化問題で悩ませられていた。天津で、次兄の呉炎の紹介で新聞社「庸報」の社長に会い、紅卍会に入信、修行の後に帰国する。 | ||||||||||||

| この年、橋本宇太郎が塩見鈴子と結婚。鈴子はこれを機に引退、内助の功に徹した。鈴子の履歴は次の通り。吉田操子6段門下。吉田操子は本因坊秀栄、秀哉に師事し、日本棋院設立に際し関西方面を纏め、「東の喜多(文子)、西の西田」と評される。京都に吉田塾(後の藤田塾)を開き後進を育成した。鈴子は、昭和4年、15歳で入段、その後3段まで昇段する。 | ||||||||||||

| 10.30日、台湾施政40周年記念博覧会ま招請により、本因坊秀哉名人一行が渡台する。 |

| 1936(昭和11)年 |

| 2.26事件(麻布連隊青年将校が決起する)。 |

| 1.1日連載「呉-坂田栄男(先)」、呉白番10目勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 1.3日連載「呉-橋本宇太郎(先)」、橋本(宇)先番半目勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 1.12日、「瀬越憲作-呉(先)」、呉先番2目半勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 2.11日、東日、毎日新聞社主催の第1回素人囲碁選手権が日本棋院で挙行され、甲信越代表の今井善蔵4段が優勝、「素人名人位」を獲得する。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 2.20日、東部婦人囲碁会が日本橋白木屋で開会される。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 4.1日、「小野田千代太郎-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 6.6日、時事新報主催の東都大学リーグ戦が、東京毎日新聞社主催に代わり、第1回が挙行される。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 7.23日、「呉-小野田千代太郎(先)」、呉白番勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

「木谷実-呉」戦が組まれる。

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 4.15日連載「呉-前田陳尔(先)」、前田先番2目半勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 4.15日、「呉-高橋重行(先)」、呉白番4目勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 4.22-23日、「呉-島村利博(先)」、呉白番中押勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 4.29日、「長谷川章-呉(先)」、呉先番勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 5.20-21日、「関山利一-呉(先)」、呉先番半目勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 5.20-21日、「篠原正美-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 5.27日、「久保松勝喜代-呉(先)」、呉先番中押勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 6.26日、「呉-鈴木圭三(先)」、呉白番中押勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 1934-36年、木谷が懸賞勝抜三番碁戦で10人抜き優勝。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 12月、秀哉が本因坊を日本棋院へ譲渡した上で引退表明した。これにより世襲本因坊制が終止符を打った。引退の花道として「本因坊名跡争奪・全日本専門棋士選手権大手合」(現在の「本因坊戦」)を創設し、勝者との引退碁を行うことにした。東京日々新聞、大阪毎日新聞両社(昭和18.1月合併して毎日新聞)が本因坊戦の独占掲載を条件に、秀哉から本因坊の名義権を買い取り日本棋院に譲渡した。 | |||||||||||||||||||||||||||

この年、坊門の村島義勝(誼紀)5段、 高橋重行4段共著「打倒新布石法」(日本棋院、誠文堂新光社)が出版され「囲碁革命・新布石法」に対抗している。次のように述べている。

|

|||||||||||||||||||||||||||

| この年、2月、第1回全日本素人(アマ)選手権戦開催(東日、大毎、日本棋院共催)。優勝者は新潟の今井善蔵4段。 | |||||||||||||||||||||||||||

| この年の4.25日、呉の日本帰化の機が熟し、中華民国政府より許可が下り、日本の内務大臣が認可した。呉が日本名を呉泉(くれ いずみ)とした。但し、呼び慣れた名がいいというファンの要望で1940年から雅号として呉清源に戻すことになる。この年に結核との診断を受け、長野県の富士見高原診療所で1年3ヶ月間、転地療養することになる。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 10月、ドイツのフェリックス・デューバル博士(初段)と衆議院議員の鳩山一郎(二段)が日独電報碁を始め、棋譜が東京日日新聞に掲載され人気を博した。デューバル博士先相先の先番で、対局に52日要し251手で鳩山の白番7目勝ち。デューバル博士は昭和39年、第1回大倉賞を受賞している。 |

| 1937(昭和12)年 |

| 1.1日-1.21日、「(坊)秀哉-藤沢庫之助4段(2子)」、秀哉白番勝。 | |||

| 1.13日、「(坊)秀哉-藤沢秀行(2子)」、藤沢(秀)先番勝。 | |||

1月、21世本因坊秀哉名人、65歳の時、引退を表明し、名跡と本因坊家の免許状発行権を東京日日新聞と大阪毎日新聞(後に合同して毎日新聞になる)に譲渡し、それを新聞社側が日本棋院に再譲渡して、東京日日新聞社の企画で「本因坊名跡争奪全日本専門棋士選手権大手合い」、本因坊秀哉名人引退碁棋戦がセットされた。これにより、名人の世襲制が廃止され、選手権制の本因坊戦となり今日に至っている。この時の東日の広告は次の通り。

2年前の昭和10年3月、将棋連盟会長の金易二郎が、将棋の実力名人戦創設を発表していて、これが影響を与えた節がある。 |

|||

| まず六段陣9名(小野田千代太郎、宮坂しん二、岩本薫、林有太郎、呉清源、前田陳爾、橋本宇太郎、久保松勝喜代、光原伊太郎)によるトーナメントが2回行われ、前田陳爾と久保松勝喜代が勝ち抜いた。この二人に7段陣の鈴木為次郎、瀬越憲作、加藤信、木谷實の併せて6名によるリーグ戦が実施された。この結果、木谷7段が5勝全勝で挑戦者予選で優勝する。 | |||

2.1日、日本棋院を辞めた安永一、野上彰、田岡敬一がアマ棋士向けの囲碁専門月刊誌「囲碁春秋」を創刊した。1974年まで続いた。この時、日本棋院は、既刊の棋道、囲碁クラブを顧慮してか八幡幹事に「日本棋院棋士の執筆禁止」方針で臨むよう指示している。創刊号の「創刊に際して 安永一」は次の通り。

「囲碁春秋」を創刊号に倉田百三(1891-1943、大正から昭和の初めにかけての劇作家、評論家。25歳のとき上梓した戯曲「出家とその弟子」が大ベストセラーになる)の随筆が寄稿されている。倉田は大の碁好きで、暇さえあれば安永一がつくり、イス席やゲーム制で近代的碁会所の第一号となっていた新橋の東京囲碁会館に入り浸っていた。寄稿文のトップは短歌「い向かひて心しづけきわが碁の客の持ちたる石はいまだおりなく」。後は囲碁賛歌のオンパレード。次のように記されている。

「囲碁春秋」を創刊号は倉田の他に小川琢治(地質学者、その子供が湯川秀樹、貝塚茂樹)、野上彰(詩人)らが執筆陣に名を連ねている。安永主幹の人脈の豊かさが分かる。 |

|||

| 6.12日、「(坊)秀哉-藤沢庫之助4段 (2子)」、藤沢(庫)先番勝。 | |||

| 夏、木谷が大磯町から平塚に転居。その後、桃浜町に居を移して「平塚木谷道場」を開設する。「木谷道場」に全国は基より韓国からも才能豊かな弟子が集まり、ここで木谷は戦前・戦後を通し、一貫してプロの囲碁棋士を育てる。その結果、50名を超えるプロ棋士の養成につながり、大平修三、岩田達明、戸沢昭宣、大竹英雄、石田芳夫、加藤正夫、趙治勲、小林光一、武宮正樹らを輩出する。 | |||

| 11.20日、「(坊)秀哉-梶原武雄初段(2子)」、梶原先番勝。 | |||

| 10月、福田正義がプロ棋士として初の渡欧し、ドイツを始めとする世界囲碁行脚に出向く。 |

| 1938(昭和13)年 |

| 国家総動員法発布。 |

| 1.1日、「(坊)秀哉-筱原正美5段(2子)」、篠原先番勝。 |

| 5.6日、「呉-篠原正美(先)」、ジゴ(280手)。 |

| この頃、皇軍慰問団の一つとして日本棋院や日本将棋連盟の棋士による訪中が行われるようになった。この年、安永一を囲碁団長、塚田正夫を将棋団長とする皇軍慰問団が派遣され上海、南京を訪問。囲碁は田岡敬一、梶為和、藤沢秀行、竹内澄夫。将棋は加藤治郎、加藤恵三、永沢勝雄、松田茂行。囲碁将棋各5人の編成。 |

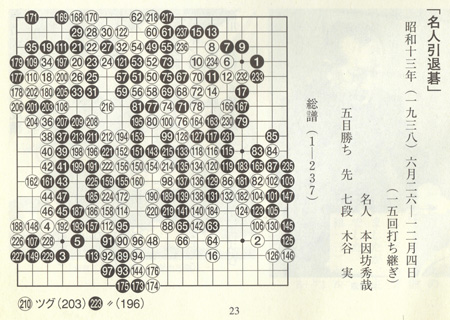

| 【秀哉名人引退碁】 | |

| 6.26日、東京日日新聞(東日)、大阪毎日新聞主催(大毎)主催による「名人引退碁」が、芝の紅葉館で、「(坊)秀哉-木谷実7段(先)」が打たれた。打ち染め式には「朝野の名士」多数が出席し、持時間は各40時間、中4日の休みを取って打ち継ぎ、手番の者が封じ手をすると決められた。この時、はじめて「封じ手」制が採用された。 「封じ手」とは、対局当日最後に打つ手を盤上に打たず、書いて封入し、次の対局再開時に開封して対局を再開する手法で、「封じ手」制にしないと、相手だけが次の手を考え、場合によっては相談できることになり、それは不公平ではないかとする意見に基づいている。この方法は現在も続いている。 「50年間無敗の秀哉(65歳)に対する木谷實7段(29歳)の挑戦」が話題となった。この対局を持って本因坊の名跡が開放され、実力本位の選手権争覇の時代へ移った。解説は呉清源、観戦記を川端康成(39歳)が担当した。観戦記は東京日日新聞(後の毎日新聞)、大阪毎日新聞に66回に渡って連載された。川端は秀哉没後2年の昭和17年(秀哉は試合の1年後に死去)、この勝負を題材に小説「名人」(木谷実七段は大竹七段として登場)を書き初め、1954年(昭和29年)に約10年かけて完成させることになる。呉清源の解説をもとに、対局光景や勝負師の表情、動作、心理などを流麗な筆致で活写し、それは観戦記というより一個の文学作品となっている。 観戦記の書き出しは次の通り。

紅葉館で2回打ち継ぎ、7月11日より奈良屋(箱根塔の沢)に移り、8月14日までが前半戦となる(8回打ち継ぐ)。8月に入って名人の秀哉の衰弱が激しくなり、聖路加病院に入院して中断(白100のツギ、封じ手)となった。加療約3ヵ月間後、後半戦が始まり、11月18日より暖香園(伊藤温泉、伊豆)で再開された。12月14日の終局まで5回打ち継ぎ、実に7ヵ月間、6月~12月まで20回の打ち掛け(双方の合意で対局をいったん中断すること)に及ぶ長期対局となった。消費時間は白19時間57分、黒37時間19分。結果は木谷7段の先番5目勝ち。(コミなしルールの下であり、今日的には微妙な結果となる) 12.4日、戦いを終えた時、木谷が「先生、ありがとうございました」と名人に一礼し、両手を膝にそろえ、青ざめた顔を深くうなだれたまま、しばらくの間身動きもしなかった、と伝えられている。秀哉は2年後に没し、命を縮める対局となった。 |

|

|

|

| 「秀哉名人引退碁(「(坊)秀哉-木谷実7段(先)」)」、木谷の先番5目勝。 |

| 11.9日、「呉-橋本宇太郎(先)」、橋本(宇)先番4目勝。 |

| この年、安永、田岡、藤沢秀行らが皇軍慰問団として訪中。 |

| 1938年、師匠の本因坊秀哉(田村保寿)引退翌年、「家元が存続していれば本因坊を名乗れた人」とされる宮坂寀二(シンジ)が満州に渡り満州棋院を設立した。日本棋院はこれを傘下組織としたが、宮坂は従わず両者は対立した。敗戦後は宮坂は伊豆下田に引き揚げ、日本棋院にも復帰せずに、地元で囲碁を教えた。 |

| 【本因坊位の日本棋院継承時代】 |

| 1939(昭和14)年 |

| 第二次世界大戦勃発する。 |

本因坊名人引退碁の終了(昭和13年12月)の直後、昭和14年1月~2月に<木谷・呉三番大棋戦>が2局催され、秀哉師による解説が局面毎に行われている。解説にあたっての秀哉師の弁は次の通り。

9.27日連載「呉-木谷実(先)」、黒番3目勝。 |

||||||||||

| 4.20日、「呉-久保松勝喜代(先)」、呉白番中押勝。 | ||||||||||

| 4.26日、「呉-坂田栄男(先)」、呉白番1目勝。 | ||||||||||

| 6.9日、秀哉と門人一同が本因坊の名跡を日本棋院に譲り渡し、本因坊戦によって継承していく旨の声明書を東日、大毎両紙に発表した。 6.12日、毎日新聞が本因坊名跡を買取り日本棋院に寄贈する。この時、本因坊一門の名によって、次の声明書が発表されている。

6.21日、毎日新聞(当時は東京日日新聞と大阪毎日新聞)主催の「本因坊名跡争奪、全日本専門棋士選手権大手合」が創設され第1期本因坊戦がスタートした。オール互い先によってトーナメント戦を行い、最優秀者が本因坊の名跡を継ぎ、この当時は本因坊在位は2年間となっていた。これが新聞社主催による囲碁タイトル戦の始まりとなる。この時、初めて4目半のコミを採用した。棋譜が毎日新聞に掲載された。(朝日新聞社では昇段争いの大手合の棋譜を掲載してファンの人気を集めた) コミ制の導入に当たってひと悶着あった。秋山賢司氏の「一碁一語」(週間碁2020.6.22日号)で次のように解説されている。

甲組4段、5段、6段以上の専門棋士による予選が行われ、呉清源、久保松勝喜代、関山利一、前田陳爾が勝ち進んだ。これに7段陣の鈴木為次郎、瀬越憲作、加藤信、木谷實を合わせた8名による四次にわたるトーナメントで、上位2名が本因坊決定六番勝負に挑む舞台が設定された。結果、呉はそのトーナメントで2回1位になったが、規定による得点は関山、加藤より下の3位で涙を呑むことになった。 |

||||||||||

| 7.13日連載「呉-前田陳爾(先)」、前田先番中押勝。 | ||||||||||

| 8.30日連載「呉-村島谊纪(先)」、村島先番4目勝。 | ||||||||||

| 10.31日連載「篠原正美-呉(先)」、呉先番1目半勝。 | ||||||||||

| この年春、宮坂*二6段を中心にして満州棋院が創設された。宮坂は、坊門の高足で、本因坊の名跡を日本棋院に譲ることに反対し、棋院は棋院、名跡はあくまで宗家に置くことを主張し、日本棋院と確執していた。これにより、満州棋院は日本棋院と手切れになった。後に、瀬越と岩本が宮坂の下を訪れ、相談を図ったが、宮坂は頑として拒絶している。 | ||||||||||

| この年、海軍の慰安のために、碁は安永一、将棋は塚田正夫が団長になり神戸から上海まで二昼夜の船旅で向かった。藤沢秀行(13歳)が同行している。 |

| 【呉-木谷の鎌倉十番碁】 | |

| 読売新聞が、毎日新聞の「本因坊名跡争奪全日本選手権手合」に対抗する形で、日本棋院と契約を結んで「呉清源打込み十番碁」を開始した。打ち込み制の争碁や番碁は江戸時代からあった。2世安井算知と本因坊道悦の遠島流罪を賭けた六十番碁(実際は二十番で終了)、名人碁所願いを提出した井上因碩に本因坊秀和が異議を唱えて始まった十番碁(一局だけで因碩が願いを取り下げた)、本因坊秀策と太田雄蔵の三十番碁(二十三局で終了)、明治以降は六番手直りが四番手直りに変わり十番碁が主流になった。田村保寿(後の本因坊秀哉)が石井千治(二代目中川亀三郎)を互先から先二に打ち込んだ3回にわたる十番碁。 そして昭和の大争碁と喧伝された「木谷實-呉清源十番碁」へと続く。呉は、木谷との争碁を境に雁金、藤沢、橋本、岩本、坂田、藤沢、高川と、戦中から戦後にかけて十番碁を続け、そのことごとくを先相先(せんあいせん)もしくは定先(じょうせん)に打ち込む昭和碁界に金字塔を打ち立てることになる。「呉清源十番碁」の最初の相手となったのは木谷実で、実力日本一を決定する争碁となった。コミなしの持ち時間13時間の三日間打ち切り制。対局場は九局が鎌倉五山の寺社(建長寺西来院、円覚寺帰源院、鶴岡八幡宮)で打たれたことから「鎌倉十番碁」と呼ばれ、1939(昭和14).9月から1941(昭和16).6.6日まで続き終了した。これを確認するのに、どちらかが四番勝ち越すと相手は格下の手合割りになる四番手直りの打ち込み制で、まさに真剣勝負となった。6局目で呉が木谷を先相先に打ち込んでいる。先相先になってからの4局は呉が1-3と負け越し、6-4で終結した。木谷は第7局以降は3勝1敗と盛り返したものの先相先の手合いは変わらなかった。 |

|

読売新聞が次のように煽っている。

|

| 【鎌倉十番碁史】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

呉の十番碁シリーズの最初に実現したのが「呉-木谷戦」であった。対局場として主に鎌倉の神社仏閣(建長寺西来院、円覚寺帰源院、鶴岡八幡宮)が選ばれたために「鎌倉十番碁」と云われる。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 観戦記者は5局目までは四代目覆面子の三堀将。6局目以降は五代目覆面子の多賀谷信乃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【「鎌倉十番碁」1局目】 | |

昭和14年9.28-30日、呉清源打込み十番碁1の「鎌倉十番碁」1局目/呉-木谷(先番)/呉の白番2目勝ち。「白120に黒121、123と反発して大騒動のコウになる。黒157とコウダテしたとき木谷が鼻血を出して倒れる事件が起きた。読売新聞観戦記者/覆面子(三堀将)が次のように描写している。

呉七段のこの時の発言が剣呑に受け取られ、病者に対する労(いたわ)りがないと物議をかもすことになった。呉は、「あまりに読むことに集中していたので、鼻血の騒ぎは気づかなかった」と、時間の駆け引きをしたものではないと述べている。碁は黒193が無念の敗着で、白206の抜きが先手になり逆転した。黒193で194にノビておれば黒番木谷の必勝譜だった。こういう剣呑逸話付きの激闘で幕があいた。 |

|

| 【「鎌倉十番碁」10局目】 | |

| 木谷が先相先に打ち込まれてからの初番。木谷の黒3段バネに、記録係の萩原佐知子初段が驚いて赤インクのツボを倒している。木谷はこの碁に勝ち、先相先4局は3勝1敗と勝ち越ししている。 |

| 1940(昭和15)年 |

| 【本因坊秀哉名人が熱海のうろこ屋旅館で病死】 |

| 1940(昭和15).1.18日朝、世襲制による最後の本因坊である秀哉名人が熱海のうろこ屋旅館で病死した(享年67歳)。日本棋院葬が執り行われ、歴代本因坊が眠る東京巣鴨の本妙寺に葬られた。その後毎年1.18日を秀哉忌として時々の本因坊位保持者や関係者による法要が行われている。1.17日には「金色夜叉」(こんじきやしゃ)の貫一お宮の熱海海岸での名場面「今月今夜の月」の日を記念して紅葉祭が行われる。熱海では紅葉祭、秀哉忌が連日行われることになる。その名は、日本棋院最優秀棋士に贈られる秀哉賞(1963年創設)に残されている。門下に鹿間千代治、宮坂寀二、蒲原繁治、村田整弘、小岸壮二、林有太郎、福田正義、増淵辰子、村島誼紀、前田陳爾、苅部栄三郎、宮下秀洋、武田博愛らがいる。また藤沢朋斎も秀哉に薫陶を受けた。 |

| 秀哉名人履歴は次の通り。 東京芝桜田町の生まれ。本名は田村保寿(やすひさ)。旗本の家に生まれ父親は上野戦争では彰義隊に参加して新政府軍と戦っている。父の趣味の影響で囲碁を覚え、11歳で方円社へ入塾。翌年から住み込みとなり本格的な修行に入る。石井千治、杉岡榮治郎とともに方円社の三小僧と呼ばれるまでに成長する。政官界の人たちと接するうちに碁打ち以外の生活を志し、明治24年(1891)に方円社を飛び出し除名される。しかし始めた事業もうまくいかず、19歳の時に金玉均を介して19世本因坊秀栄門下に入門。再び囲碁の世界へ戻った。秀栄門下でも強さを発揮し、本因坊継承の最有力候補と見られるようになるが、秀栄は田村を嫌っていて後継指名には消極的だった。田村は我が強く金銭にうるさかったためと言われている。秀栄は中川亀三郎の弟子で亀三郎の死去により秀栄門下となった雁金準一を田村には及ばないものの将来性を期待して後継に望んでいたと言われている。病に倒れてからも田村とは会おうとはしなかった。 明治40年(1907)、後継者を指名しないまま秀栄が亡くなると後継者問題で本因坊家内は大いにもめた。門下一の実力を誇りながら師匠に嫌われていた田村は孤立無援に追い込まれた。そこに手を差し伸べたのが秀栄の弟で16世本因坊であった土屋秀元。秀元は一旦、自ら本因坊家を継ぎ20世本因坊となると翌年、秀栄の一周忌をもって田村に本因坊を譲った。秀元は低段位で家督を継ぎ苦労した自らの経験により最高の実力者が継ぐべきだと考えてのことだった。こうして、明治41年(1908)、34歳で本因坊家を継いだ田村は21世本因坊秀哉(しゅうさい)を名乗ることになった。本因坊となった後も強さを発揮し続けた秀哉は41歳の時に名人位に就位し名実ともに棋界第一人者になる。大正13年(1924)には念願であった日本棋院が設立され、秀哉以下の坊門や方円社等のほとんどの棋士が集結する。また、天才棋士呉清源の来日と木谷実の登場により囲碁界は新しい時代を迎えた。そうした中、本因坊家では秀哉が後継にと期待した小岸壮二が早世する。秀哉は自らの本因坊家継承のいきさつから最強のものが本因坊位を継ぐべきだと考え世襲制廃止に踏み切った。 昭和11年(1936)に秀哉は日本棋院に本因坊の名跡を譲渡。選手権戦によって本因坊を決める本因坊戦が誕生した。昭和13年(1938)、64歳の秀哉は現役引退を発表。木谷実を相手に引退碁を打つこととなった。約5ヶ月にも及ぶ対局は途中秀哉の入院などもあったが木谷の5目勝ちで終局した。この対局の観戦記を担当した川端康成は後に小説「名人」を発表している。昭和15年(1940)1月18日、秀哉は選手権制による第一期本因坊の誕生を見ることなく、67歳で亡くなった。菩提寺は本妙寺(東京都豊島区巣鴨五丁目35番6号)。(「二十一世本因坊秀哉」その他参照) |

| 2.13、15-3.10、12日、「加藤信-鈴木為次郎(先)」、鈴木先番5目勝。 この対局には次のような逸話がある。昭和14年から15年にかけての碁界は木谷-呉の十番碁、始まったばかりの本因坊戦に並走して8段一番乗りをかけた大手合が人気を呼んだ。当時の7段は鈴木為次郎、瀬越憲作、加藤信の長老に木谷、呉の5名。瀬越が最初に8段まで一勝と迫ったが敗れて遠のいた。次に迫ったのが加藤信。対鈴木戦に白番で勝てば昇段、黒番勝ちは昇段に届かない。対戦が昭和14年11月に予定されていたが鈴木が病気棄権した。棋院当局は困惑した。この時、加藤が、「打たず昇段は望まない、病気回復を待って勝負したい」と申し出て認められ、2か月後の2.13日に対局した。持時間各16時間、一日おき、4日間で打ち切る申し合わせだった。ところが、3日目に鈴木の病気がぶり返し打てなくなった。加藤はあくまでも潔い、病気回復を待った。再開したところ、加藤の5目負けになり昇段はならなかった。 |

||||||||||||||||||

「呉-木谷実十番碁」が組まれている。

|

||||||||||||||||||

| 3.15日、福田正義が、ロスアンゼルスよりハワイ経由で帰国する。 | ||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 7.24-25日、「小野田千代太郎-呉(先)」、呉先番2目勝。 | ||||||||||||||||||

| 10.*日連載「呉-梶原武雄(先)」、梶原先番4目勝。 | ||||||||||||||||||

| 10.30-31日、「呉-細川千仞(先)」、細川先番中押勝。 | ||||||||||||||||||

| 12.8日、真珠湾攻撃で大東亜戦争始まる。棋士達は日本が大戦に突入する前から全国各地へ慰問のため巡業に回っていたが、大東亜戦争が始まるとさらに精力的に全国各地へ慰問の巡業に回った。 | ||||||||||||||||||

| 12.24日連載「関山利一-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||||||||

| この年、佐藤垢石が中央公論の「囲碁栄華物語」で高部の技量は六段の値打ちもないと書いたのに対して名誉毀損で訴訟を起こしている。 | ||||||||||||||||||

| 5.16日、日本棋院名誉棋士広瀬平治郎没(享年76歳)。 | ||||||||||||||||||

| 10.23日、囲碁評論家の胡桃正見生没(享年72歳)。 |

| 1941(昭和16)年 |

| 大東亜戦争始まる。 |

| 【呉清源打込み十番碁「呉清源7段-木谷実7段の十番碁」】 | |||||||||||||||||||||

呉清源打込み十番碁「呉清源7段-木谷実7段の十番碁」が始まる。

|

|||||||||||||||||||||

| 1.15-16日、「呉-前田陳爾(先)」、呉白番中押勝。 |

| 2.4日連載「呉-岩本薰(先)」、岩本先番1目勝。 |

| 2.5日、「呉-島村利博(先)」、島村先番中押勝。 |

| 2.9日、棋正社/高部道平7段の提訴により、中央公論社(佐藤垢石執筆)を相手取った名誉回復公判が始まる。 |

| 【実力制本因坊戦/加藤信7段と関山利一6段本因坊決定6番勝負】 | |

| 2月、実力制による本因坊戦が開始され1位の関山6段、2位の加藤7段の決戦となり、「加藤信7段と関山利一6段本因坊決定6番勝負を行う。「コミなし、持時間各13時間」。トーナメントが4目半のコミ、決勝戦がコミなしになったのは、主催紙(東京日日、大阪毎日)と「コミ碁は碁にあらず」と主張した加藤との妥協によると云われている。 7.18日、結果、判で押したように先番勝ちの関山から見て○●○●○●の 3勝3敗となった。トーナメント上位にアドバンテージありとする規定により予選1位の関山6段(33歳)が第1期本因坊の座に就いた。関山6段は利仙と号した。以降、実力本位の選手権争覇の「棋戦の時代」へ突入した。9.10日、日本棋院大広間で、関山の第一期本因坊名称継承式が行われた。1942年7段。秋山賢司氏の「一碁一語」(週間碁2020.6.22日号)で次のように解説されている。

関山6段の人脈が興味深い。内助の功は道枝夫人。長男が利夫8段(関西棋院)、長女の宜子は橋本昌二9段夫人。弟子は関西棋院に赤木一夫、小山靖男の両7段。一番弟子は日本棋院で鳴らした梶原武雄8段。大阪駅の西北、北区茶屋町の関山家の門には「囲碁指南」と書いた大きな表札が掛けられていた。 |

| 3.3日、棋道報告会が結成され、戦線、工場に慰問に出向く。 | ||||||

| 3.15日連載「呉-関山利一(先)」、呉白番1目半勝。 | ||||||

| 4.1日、福田正義が、満州棋院担当者として、呉清源を同行、東京発。 | ||||||

| 4.6日、鈴木、瀬越、加藤の三棋士が8段に推薦される。 | ||||||

| 4.18日連載「呉-山部俊郎(2子)」、呉白番中押勝。 | ||||||

| 4.30日、「呉-村島谊纪 (先)」、村島先番中押勝。 | ||||||

| 5.21-22日、「呉-久保松勝喜代(先)」、呉白番中押勝。 | ||||||

| 6.25日、「前田陳尔-呉(先)」、呉先番7目勝。 | ||||||

| 6月、読売新聞主催の呉清源十番碁のもつれから、雁金準一は一門を率いて棋正社を脱退、新たに瓊韻社を興す。 | ||||||

|

||||||

| 6月、*韻社創立。 | ||||||

| 7.9日、「呉-篠原正美(先)」、呉白番中押勝。 | ||||||

| 7.23日、「林有太郎-呉(先)」、呉先番中押勝。 |

| 【呉清源打込み十番碁2/雁金8段対木谷7段】 | ||||||||||||||||||||||||

読売新聞社の正力社長が木谷の次に目を付けたのが明治時代の巨匠、本因坊秀栄のまな弟子雁金8段。8段と7段では格が違うが、当の雁金は 木谷7段を打ち込んだ呉清源を実力8段と認め「木谷を打ち込んだ呉清源となら互い先で打ってもよい」となり、読売の正力松太郎社長が動かれてこの十番碁が実現した。とはいえ、雁金は日本棋院と敵対する棋正社の総帥であり日本棋院が難色を示した。ここで正力が剛腕を振るった。雁金を棋正社から脱退させ、新たに瓊韻(けいいん)社という囲碁結社を作ってトップに据えた。こうして読売は1941年8月からの呉対雁金打ち込み十番碁にこぎつけることに成功した。互先、持ち時間14時間、三日制の対局条件。

八段と七段の互い先での対局は、段位差に厳しかった当時としては異例のことだった。時に雁金62歳、呉27歳。戦時中のことで朝刊紙面は一枚の表裏2面のみ。十番碁も小さな扱いながらかろうじて掲載は続いた。第1局が鎌倉腰越の読売海道場で行われた。この時の手合割について雁金の意向でとする。第1局は持ち時間13時間。

1942(昭和17)年の第5局まで打たれ呉の4勝1敗。「正力社長が雁金の名誉および体調を考慮して第六局以降を中止とした」とされる。 |

||||||||||||||||||||||||

| 9.3日、「小野田千代太郎 -呉(先)、呉先番中押勝。 | ||||||||

「呉-篠原正美(先)」。

|

| 【囲碁、将棋棋士達の各地の軍病院や軍需工場への慰問活動】 | ||

| 1937(昭和12)年の日華事変の勃発後から、囲碁、将棋の棋士達は、各地の軍病院や軍需工場への慰問活動を行っていた。1941.3月、戦況が深刻化し、前年に結成されていた大日本産業報国会の働きかけで、産業報国会の一組織として日本棋院及び将棋大成会の合同による棋道報国会を結成する準備が進められた。8月、役員を決定して最初の役員会を開催して今後の方針を決議する。これは、将棋、囲碁をもって産業戦士に奉仕して、間接的に産業増産の一助となるべく、「生産的な思考、推理、創造といふ様な精神的な科学的訓練」と為すことを趣旨として、専門棋士を派遣して指導し、棋道精神を植え付けることを目的とされた。

1941.10.4日、政府が、挙国総動員体制を作り上げるために各界に報告会を結成させた。この流れで、日本棋院、将棋大成会を統合した棋道報告会が生まれている。会長は、当時の貴族議員・大政翼賛会第五委員会委員長・海南下村宏。顧問/林幾太郎(日本棋院理事長)、木村義雄(将棋大成会)、三輪嘉壮(大日本産業報国会)。理事/瀬越憲作、小野田千代太郎、村島誼紀、八幡恭助(以上日本棋院)、花田長太郎、土居市太郎、金易二郎、金子金五郎(以上将棋大成会)。常任委員/岩本薫(日本棋院)、渡辺東一(将棋大成会)。来賓祝辞には菊池寛なども招かれた。活動の費用は産業報国会が負担した。 棋道11月号が次のような記事を載せている。

|

||

| 1941年、坂田栄男、藤沢秀行、建部和歌夫らが満州のハルピン、大連などを訪問。 |

| 10.22-23日、「呉-坂田栄男(先)」、呉白番中押勝。 |

| 11.5-6日、「岩本薰-呉(先)」、呉先番中押勝。 |

| 瓊韻社の渡辺昇吉6段と藤沢庫之助6段との十番碁も行われ、藤沢3連勝で打ち切りとなる。 |

| この年、高部と対立した雁金が門下一同で離脱して瓊韻社を設立し、棋正社は高部一人となる。 |

| 【全満素人囲碁選手権大会】 | |

この年、4.5日、全満素人囲碁選手権大会が、満州日々新聞と満州棋院の共同主催、日本棋院後援により、新京の白菊会館で開かれている。この時の大会審判長は呉清源、審判員は福田正義。福田門下の原少年も同行した。村松梢風、川端康成も渡満、出席している。開会に当り、呉が代読した日本棋院の祝辞は次の通り。

|

|

| この年、満州に在留日本人向けの囲碁組織として満州棋院(別称日本棋院満州別院)が設立された。 | |

| 4.12日、全ドイツ囲碁選手権大会が開催され、フリッツ・デューバル(大フリッツ・デューバルの長男)が優勝する。 | |

| 12.15日、関西の重鎮の久保松7段が生没(8段追贈)。 |

| 【呉清源の十番碁史】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 1942(昭和17)年 |

| 1.1日連載「呉-前田陳爾(先)」、前田先番1目半勝。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| 2月、「呉-雁金準一」の第4局。4月、第5局。結果は、呉の4-1。雁金がカド番に追い込まれ打ち切りとした。 | ||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| 7.8日、「篠原正美-呉(先)」、篠原白番2目半勝。 | ||||||||||||

| 7.22日、「小野田千代太郎-呉(先)」、呉先番中押勝。 | ||||||||||||

| 7.29日、「呉-林有太郎(先)」、呉白番4目勝。 | ||||||||||||

| 9月、木谷實、呉清源が共に当時の最高段の8段に昇段する。 | ||||||||||||

| 10.11日連載「木谷実-呉(先)」、呉先番12目勝。 | ||||||||||||

| 11.4日、「呉-橋本宇太郎(先)」、橋本(宇)先番勝。 | ||||||||||||

| 12.23日、「呉-篠原正美(先)」、篠原先番4目勝。 | ||||||||||||

12.27日、1942年、呉清源は8段に昇段する。十番碁を争うにふさわしい高段者が見当たらなかった為、若手のホープとして期待を集めていた藤沢庫之助6段に目がとまった。呉が新進の藤沢庫之助6段と十番碁を開始する(呉清源打込み十番碁№3「第1次/呉-藤沢庫之助(先)」)。二段差なので藤沢定先、持ち時間10(?13)時間、二日打切り制。

藤沢は第5局が打たれる前に日本棋院7段に昇段したが十番碁での手合は定先のままで行われた。当時先番無敵と言われた藤沢の定先に対し7局目まで4勝3敗。ここで呉に召集令状が来る 。但し健康上の理由(呉は結核病みであった)で徴用は免除された。相次いで藤沢も召集されたが即日帰宅となる。藤沢が残りを3連勝し、1944.8月の第10局まで打たれ呉清源の4勝6敗で手合は変わらず、1944.9.14日の新聞掲載で終了した。定先と いうハンディ付の手合とはいえ呉の打ち込み十番碁での唯一の負け越しとなった。 |

||||||||||||

| この年、瀬越憲作、鈴木為次郎、加藤信が8段に推挙される。 | ||||||||||||

囲碁クラブ12月号に、村島誼紀氏が次の一文を寄稿している。

これにより、棋院からは2段以上の棋士30名、将棋大成会の参加者10名、これを合して麻布盛岡町の有栖川公園内養正館で、三日間練成をしている。朝4時起床、禊の行事による水を浴び、午後からは訓示、懇談会、講義を受ける身となった。講師は、産業報告について三輪寿荘、時局と棋道について下村南海、大東亜戦争と世界の動向について近藤中佐、日本精神について大倉邦彦、練成と書道について小山寿夫、その他等々。 |

||||||||||||

| 4.23日、大東亜大臣であり汪兆銘政権の顧問でもあった青木一男大東亜大臣の招きで、瀬越憲作、橋本宇太郎、呉清源、井上一郎らが南京の中日文化協会や上海を訪問した。この時日本棋院から、顧水如、劉棣懐ら6名に四段などの段位が贈られた。同年8月から毎月の定例会を実施、日本棋院の野上彰が書記長となる。10月に棋士を鍛えるための「練成会」が結成され、10月6-9日に有栖川公園にて日本棋院30名、将棋大成会10名の棋士が参加して、産業報国会錬成部の指導により講義、禊、静座、勤労作業などを行なった。 | ||||||||||||

| この年、福田が、藤沢秀行、榊原章二を連れて、満州国新京に行き、家を借り、日本棋院満州別院の看板を上げた。これにより、新京に二つの棋院が出現することになった。戦後、宮坂は日本の伊豆下田に引きこもり、1949(昭和24)年、不遇のうちに病没している。 | ||||||||||||

| この年5月、大竹英雄が福岡県北九州市で生まれる。 | ||||||||||||

| 5.6日、林海峰が上海に生まれている。 |

| 【木谷七段の読み】 | |||||

「プロは何手先まで読むか・木谷実」(すばる 「エッセイ」)。

|

| 1943(昭和18)年 |

| 【「呉-木谷実三番棋」 】 | ||||||||||||

「呉-木谷実三番棋」

|

| 【「呉-藤沢庫之助第1次十番棋」 】 | ||||||||||||||||||

「呉-藤沢庫之助第1次十番棋」。(昭和28年、通算三次にて終了)

呉8段-藤沢6段の二段差、藤沢の定先手合。その頃の藤沢は黒番無敵と言われており、地味ながら確実な棋風で、黒を持つと白に付け入るすきを与えない打ちまわしで、呉も苦労した。この十番碁は呉の4勝6敗。その後、藤沢とはさらに2回打ち込み十番碁を戦う。 |

| 4.12-13日、「呉-光原伊太郎(先)」、呉白番1目勝。 | ||||||

|

| 【第2期本因坊戦5番勝負/橋本宇太郎が第2期本因坊になる 】 | |

| 5月、第2期本因坊戦5番勝負が始まった。挑戦者は橋本宇太郎7段。橋本は、予選トーナメント決勝でかつての師久保松勝喜代に敗れたが、その久保松が急死した為に欠員補充で橋本が4名の最終リーグ入りし、3戦全勝で関山利仙本因坊への挑戦者となった。関山は脊髄疾患による神経性胃病の病体をおして6番勝負に臨む。 第2期本因坊戦5番勝負第1局「本因坊・関山利一(利仙)-橋本宇太郎(36歳)(先番)」、橋本の中押勝。 7.7-9日、第2局「橋本宇太郎-本因坊・関山利一(利仙)(先番)」、橋本の中押勝。橋本の白88が二日目の封じ手。関山が黒89を打った後に倒れ、橋本白90を打ったところで打ち掛けとしたが、回復せず、棄権負けとなった。代理として弟子の梶原武雄が戦うという案も出されたが、個人選手権制の時代にそぐわないと却下された。 この時の情景を、観戦記者の安永一/氏が次のように記している。

9月、橋本宇太郎が第2期本因坊になり昭宇を称す。この後、挑戦者決定戦2位の木谷實から挑戦が申し込まれたが条件が合わず実現されなかった。同年11月、東京を離れて郷里の宝塚に疎開し、対局時ごとに上京するようになる。 |

| 1943.1月、棋道報国挺身隊が作られて講演、慰問などの活動を開始。皮切りには、瀬越憲作、岩本薫、木村義雄などが、北海道の日本製鐵、幌内炭坑などを回り、その後も全国各地での活動を行った。 3月、婦人棋士による銃後奉公会が結成され、傷病軍人の慰問と、建艦献金活動に従事。5月、傷病兵500人を日本棋院に招待した。11月、棋院勤労奉公隊が汐留駅の帯貨整理に従事。12月、皇軍慰問資金募集大会を開催。 |

| 1943年、満州で設立された満州棋院を福田正義、藤沢秀行、榊原章二、安田清らが訪問した。満州に1年間滞在し、政府や南満州鉄道職員、軍人らへの指導を行った。福田は終戦まで滞在して、帰国できたのは終戦1年後だった。 |

| 10.19日、華北棋道院創設(総裁/王克敏)。 |

| 【橋本宇太郎代表局(「ウィキペディア橋本宇太郎」) | |

| 1943年12月(日不詳)、本因坊・呉八段三番碁第2局「橋本昭宇(先相先白番)-呉清源」

呉との三番碁は中部日本新聞他2紙主催で、橋本は宝塚から日本棋院に上京し、いつ空襲が来るか分からないという状態で呉と橋本もゲートル姿で打たれた。1局目は先番橋本2目勝ち。2局目は橋本白番で、序盤に右下隅で黒の厚みができ、その後右上隅の三々をめぐる攻防となった。隅の死活は黒1(77手目)でコウの形となるが、白は自石の強化、左方黒への侵入と、隅の無条件生きを狙う白2で応じる。黒もすぐに隅には打たずに3と切っていくが、白は24まで巧妙にサバいた形で、なお隅のコウも残ったままで、白の面白い形勢となった。277手完、ジゴ。橋本は「ずいぶんたくさん碁を打ってきたが、人に見てもらえるのは、この局ぐらいのものだ」と語っている。 |

| 1944(昭和19)年 |

| 1.25日連載「呉-加藤信(先)」、呉白番中押勝。 |

| 2.8-13日、「呉-島村利博(先)」、呉白番2目勝。 |

| 【「呉-藤沢庫之助(朋斎)の第一次十番碁」】 | ||||||||||||||||||

「呉-藤沢庫之助(朋斎)の第一次十番碁」。

?「呉清源-藤沢庫之助(朋斎)7段」が打たれ4-6、藤沢が5局目で定先に打ち込まれる。 |

| 3.12日、「呉-雁金准一(先)」、呉白番2目勝。 |

「呉-木谷実 (互先)」。

|

| 4.25日、戦争で用紙事情が悪化し囲碁倶楽部と棋道が合併する。(戦後、再び分離した) |

| 11.30日、棋道休刊。 |

| 戦況が進むに連れ、棋士達も徴兵されたり疎開したりする者が増えた。紙不足で雑誌も休刊を余儀なくされた。1944年にも国内、中国東北部のでの慰問活動を行ったが、7月の千葉県訪問が最後の活動となった。その後には産業報国会とは別に、陸軍の招待により岐阜、石川、新潟などの療養所の慰問活動も行われた。空襲が激化するにつれ碁を打つどころの状況にはなくなった。但し、戦時中も本因坊戦や十番碁など続行された。 |

| 11.30日、準名人戦(読売新聞主催)に雁金準一が出場、呉清源に白番ジゴとする。 |

| 12.2日連載「呉-加藤信(先)」、加藤先番1目半勝。 |

| 12.29日連載「雁金准一-呉(先)」、ジゴ、241手。 |

| 【呉清源の新興宗教/璽宇(じう)入信】 |

| この頃、呉清源は引退にも等しい状況で、新興宗教の璽宇(じう)に入信し、教主の璽光尊と共に各地を転々とする生活に入っている。 |

| 1.11日、小野田千代太郎7段生没(享年49歳、8段追贈)。 |

|

1945(昭和20)年

|

| 1.13日連載「加藤信-呉(先)」、呉先番中押勝。 |

| 4月、日本棋院の経営が逼迫し、八幡恭助などの主な職員、編集の野上彰が辞職した。岩本7段、村島6段が新たに理事となって当面の切り抜けに懸命に対応する身となった。 |

| 【東京大空襲で日本棋院会館焼失】 | ||||

| 5.25日-26日未明、東京大空襲で赤坂溜池(ためいけ)の日本棋院会館が焼失し、碁盤、碁石百数十組、蔵書、記録、帳簿、手合時計、碁*神など一切を失った。事務所を棋士・岩本薫7段の目黒柿の木坂の自宅に一時移転した。後に高輪に日本棋院ができるまで、岩本が一切の事務に当り、棋院の責任者となった。 戦時下の困難な社会情勢のなかで瀬越が大奔走し、当時の日本の囲碁界の最も権威ある且つ唯一のタイトル戦であった本因坊戦を継続させた。瀬越が疎開していた広島に誘致し、碁界の法灯を絶やさなかった。「碁神が瀬越憲作9段に乗り移ったとしか思えない」と評されている。高田村(現江田島市)出身の瀬越憲作9段(1972年死去)の随筆によると、瀬越は「原爆直下の本因坊戦」で次のように記している。

瀬越は「棋と人生」で次のように記している。

第3期本因坊戦の対戦は「橋本宇太郎(本因坊昭宇)-岩本薫」となり、7.23日、第1局が広島市中島の藤井順三宅で打たれ、岩本の白番3目勝ちとなった。1局目を終えた段階で、広島県警察部長の警察幹部・青木重臣氏が「広島は危険だ。もはや広島で打ってはならぬ」、「今大都会で爆弾の洗礼を受けずに残っているのは広島市と金沢市と長崎市ぐらいのものだから、国家在庫品は全て市外に移動した。この手合いも捨てておく訳にはいかない」と忠告した。瀬越氏の「原爆直下の本因坊戦」は「青木さんの広島市内で打つことはならぬという本因坊戦対局中止の申入れは大変強制的なもので、もし対局を続けるようならば、警察の権力でこれを中止させるというほどのものであった」と記している。既に命がけの対局となっていることが分かる。榊山潤・氏の「日中囲碁盛衰史」の「あとがき」によれば、「広島市内で続ける予定であった本因坊戦を、五日市に移すについて、藤井支部長に了解を求めに行ったのは、挑戦者の岩本さんであった」と記している。 8.4日、第2局が広島県佐伯郡五日市(現・広島市佐伯区)の大の碁の愛好者である中国石炭会社の社長・津脇勘市宅(吉見園?)で始まった。8.6日、第2局最終日の打ち継ぎ直前の朝、「碁盤を拭いて、さてこれからと云う8時6分か7分頃」、原爆の爆風に遭遇した。「突然、東方、広島市の方から、パッパパパパと電車がスパークするような青い光が二、三秒、我々の眼に映じた」。対局に立ち会った瀬越氏の随筆は「ピカ」の瞬間をこう鮮明に綴っている。

「原爆直下の本因坊戦」はこう記している。

市内に残っていた広島支部の関係者は全員死亡、瀬越自身の三男と甥も犠牲となった。この対局は「原爆下の対局」と云われる(岩本基金で建てられたシアトルの日本棋院囲碁センターの壁には、原爆対局がタイル張りで飾られている)。 |

| 8.15日、ポツダム宣言を受諾し無条件降伏する。 |

| この年、関山が東京空襲のために岡山県笠岡に疎開。地元の囲碁指導に貢献する。 |

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)