| 天台宗の祖師列伝 |

更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和3).3.10日

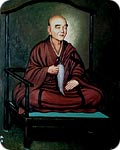

| ■ 修禅大師 |

|

| 第1世天台座主 義真(781~833) |

| 平安初期、相模の人。22歳で得度、早くより最澄について天台を学び、延暦23年(804)、師に従って訳語僧(通訳)として入唐。帰朝後、最澄を補佐し、師の没後その遺志を継いで比叡山に大乗戒壇を設立。初の大戒の伝戒師となる。天長元年(824)初代天台座主となった。弟子に円珍がいる。 |

| ■ 別当大師 |

|

| 光定(779~858) 実務に徹して比叡山を護持 |

| 伊予の人。大同3年(808)、30歳で最澄の弟子となり、大乗戒壇設立のために尽力。円澄入滅後、天台座主不在の18年間を含めた36年間にわたり、延暦寺を護持・運営。延暦寺別当に任命されたところから、別当大師と呼ばれる。墓所は、伝教大師の廟所(比叡山浄土院)の隣に寄り添うようにある。 |

| ■ 慈覚大師 |

|

| 第3世天台座主 円仁(794~864) |

| 下野の人。15歳で最澄に師事し、承和5年(838)中国に渡り、五台山・長安等で勉学、会昌2年武宗の仏教弾圧に遭い、艱難辛苦しながら多くの典籍・教法を持ち帰った。帰朝後は天台密教の大成につとめ、関東東北を巡錫して多くの霊場を開いた。 |

| ■ 安然和尚 |

|

| 阿覚大師(841~?) |

| 五大院先徳 |

| 近江の人。円仁・遍照に学び、比叡山に五大院を構え盛んに天台密教を講述した。『悉曇蔵』等の著がある、天台密教の大成者である。生涯、ただ研究と著作に没頭したので、世にもっぱら五大院の先徳といわれる。 |

| ■ 相應和尚 |

|

| 建立大師 南山大師(831~918、一説に908) |

| 回峰行の始祖 |

| 近江の人。15歳で円仁の門に入り、宇多天皇の歯痛を鎮めるなどたびたび法験をあらわした。貞観7年(865、一説に貞観6年)回峰行の根本道場として無動寺を建立したので、後に建立大師といわれる。朝廷に奏上して最澄に「伝教」、円仁に「慈覚」の大師号を賜った。 |

| ■ 慈恵大師 |

|

| 第18世天台座主 良源(912~985) |

| 元三大師 |

| 近江の人。南都の学匠を論破し(応和の宗論)、名声が響き渡った。多くの門下があり、源信・覚運などの偉才を輩出した。学問を奨励し、荒廃した比叡山を復興・拡充したので、叡山中興の祖と仰がれる。角大師・豆大師として庶民に広く信仰される。おみくじの元祖でもある。 |

| ■ 恵心僧都 |

|

| 源信(942~1017) |

| 日本浄土教の祖 |

| 大和の人。良源に師事し、学才の誉れ高かったが、母の教誡によって栄名を忌み、横川の恵心院に住んで浄業を修し、『往生要集』を著わして日本の浄土教の基礎を築いた。仏像・仏画の制作が多数にのぼる。浄土系各宗から特に尊祟されている。 |

| ■ 空也上人 |

|

| 空也上人(903~972) |

| 空也念仏の祖 |

| 京都の人。醍醐天皇の第5皇子とも伝えられる。在俗の修行者として遊行し、天歴2年(948)延暦寺の延昌に戒を受けた。応和3年(963)京都に西光寺(後の六波羅蜜寺)を建てた。常に市井に立って南無阿弥陀仏を称え、庶民に念仏を広めて市聖(いちのひじり)と呼ばれた。その念仏を空也念仏とも称し、踊り念仏の祖とされる。 |

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)