| 【アイヌ民族の社会、民族的出自考】 |

(最新見直し2008.5.19日)

| (れんだいこのショートメッセージ) |

| ここで、アイヌ民族の社会、民族的出自、由来を確認しておく。アイヌをどう捉えるか、この問題は依然として解明されていないように思える。「ウィキペディア」その他を参照する。 2008.5.19日 れんだいこ拝 |

| 【アイヌの呼称】 |

|

アイヌとは、アイヌ語で「人間」を意味する。もともとは「カムイ」(自然界の全てのものに心があるという精神に基づいて自然を指す呼称)に対する概念としての「人間」という意味であったとされている。アイヌ社会では、アイヌという言葉は人間として成人した良い人にだけ使われた。丈夫な体を持ちながらも働かず、生活に困るような人物は、アイヌと言わずにウェンペ(悪いやつ)とのことである。 「自民族の呼称」として意識的に使われだしたのは、江戸時代に松前藩を通じて日本人とアイヌとの交易量が増えてきた17世紀末から18世紀初めにかけてだとされている。理由はアイヌが、「蝦夷(えぞ/えみし)」と呼ばれるのを嫌い、「アイノ(アイヌ)」と呼ぶように求めたとされている。呼称そのものが普遍化したのは明治以降になってからのことである、とある。アイヌは和人のことを「シサム」、「シャモ」と呼称していた。。シサムは隣人という意味のアイヌ語で、シャモはその変化形の蔑称または「和人のアイヌ読み」ともいわれる。 |

| 【アイヌ社会の基礎としてのコタン】 |

|

アイヌ社会の基礎はコタンと呼ばれる集落より形成される。コタンは本来アイヌ語で「宅地」の意味で、コタンはアイヌ民族の生活の本拠地でありアイヌの社会を形成する最も小さな単位である。一般にアイヌのように狩猟や漁撈など採集により生活をなしている民族は獲物の取れる場所に可動性があるため一箇所への定住がないがアイヌ民族はその生活がほとんど魚の採取によって成り立っているといえるほど魚に依存をしていたためたとえばサケの産卵地など河川沿いに一箇所への移住をすることとなった。これがコタンである。コタンはそういうわけで立地が決められていたのであって、それゆえコタンは間は大体5 - 7kmほどの間隔で存在していた。 コタンは数件の家により構成されており、たいていは5戸 - 7戸、10戸以上は例外的な大集落で20戸を超えるものはまず和人の手による強制移住の結果である。コタンの構成要員は1つまたは複数のエカシ・イモロと呼ばれる父系の集団の成員でありその長はコタンコロクル(村を持つ者)と呼ばれていた。 コタンはそれぞれある一定の地域における資源を、そのコタン内で共有する権利を持っており他のコタンのものが別のコタンの領域を侵すと懲罰に処せられたという。コタンには人々のすむ茅葺の家屋(チセ)や小熊を飼うための檻(ヘペレセッ)や倉庫(プー)に共同の厠(男用のものがアシンル、女用のものがメノコル)に祭壇(ヌサ)などがあった。また、コタンの附近にはチャシ(砦のようなもの)があることもあった。 それぞれのコタンには名前があり、北海道や千島列島や樺太の地名の中に「こたん」という言葉が入っている事がある(漢字では「古丹」などが当てられている。)が、それは昔アイヌがコタンを形成していた名残であるといえよう。 主にはユク(主に蝦夷鹿・意味は獲物)やカムイ・チェプ(主に鮭・神の魚)を捕って過ごす。文字の暦は無くとも伝承の暦を持っていた。 |

| 【アイヌ民族とは、その民族的出自】 |

| 「【試行私考 日本人解剖】第3章ルーツ アイヌと縄文人」その他を参照する。 |

| 学問上で人類を分類するとき、身体的特質にもとづくものを「人種」と云う。人種というのは現在コーカソイド(ユーロポイド)、モンゴロイド、コンゴイド(ネグロイド)、カポイド、オーストラロイド(アウトラロイド)の5種類に分類される。 人種というのは身体的特徴、形質の違いによる分類で、生物学的な分類である。それに対して、「人種」を広めて文化や社会の同一性特質にもとづくものを「民族」と云う。「文化や社会の同一性特質」の基準になるものとして言語と生活規範、宗教、思想が挙げられる。 つまり、同じ言葉を話しながら、同じ文化や社会生活規範あるいは習慣などを共有しているひとひどの集団を「民族」と捉えることができる。 人種や民族が特に意識されだしたのは世界史上の近代化以降である。西欧史に於いて、産業革命を経て近代国家が生まれた時、国家単位の共同意識が醸成され始めた。近代国家は多元多重的な民族国家を特徴とするが、これを一束にするには民族問題を乗り越えねばならないことになった。 他方、西欧列強による世界分割支配、植民地化政策が始まったことにより、侵略される側に於いても、これに抗する為の民族意識、国家意識の確立が必要となった。既に植民地された地域に於いても主権を回復する運動や民族独立運動が始まった。こうして、近代的な自覚的な民族意識の形成が始まることになった。 第二次世界大戦後、民族独立運動が高まり、植民地からの独立をめざして多くの民族が国家形成した。そのなかから、民族が統一と独立を実現する権利を国際的に「民族自決権」として認めさせることになった。 これを日本問題で考えると、日本は、和人による「単一民族国家」化している。しかし、これを詳細に見ると、小数のアイヌ民族、更に少数のウィルタ・ニブヒと云われる北方少数民族が存在する。朝鮮人、韓国人、中国人も既に同化しつつも固有の社会を維持しながら在日グループを形成している。最近は、東南アジアを初め世界各国から異なる民族が入国して生活している。 ここではアイヌ人を採り上げる。アイヌ人は、古代史上の大和朝廷の成立時、その権力に抵抗する〃まつろわぬ”「蝦夷(えみし)」として登場している。これにより常に征伐の対象となった。日本史は、この蝦夷を次第に東国に追いやる歴史でもあった。 中世以降、日本人はアイヌを蝦夷、北海道を蝦夷地と称してきた。北方の民族からはクギなどと呼ばれてきた。あるいは「遠野物語」に登場する「山人(ヤマヒト)」をアイヌと捉える向きもある。大和朝廷は「蝦夷征伐」に度々乗り出すが、その歴史的背景は解明されていない。 アイヌの民族的出自について、これまで起源論や考古学、比較解剖人類学、文化人類学、医学、言語学などからアプローチされてきたが、近年新たにDNA解析が進み、縄文人や渡来人とのDNA上での近遠関係が明らかになってきた。 近代のアイヌ研究は、アイヌが他のモンゴロイドに比べて彫りが深い、体毛が濃い、四肢が発達しているなどの身体的特徴を根拠として、人種論的な観点からコーカソイドに近いと言う説が広く行き渡っていた時期があった。20世紀のアイヌ語研究者の代表とも言える金田一京助も、この説の影響を少なからず受けたアイヌ論を展開した。このような認識は、日本政府の様々な政策(同化政策、ロシア国境地帯からの強制移住など)にも色濃く反映された。 現代の研究では、近年のDNA鑑定等の医学的調査によると、彼らの祖先は和人と共に縄文人の一部を形成し、おおまかには続縄文文化、擦文時代を経てアイヌ文化の形成に至ったことが明らかになっている。しかし、縄文人集団から和人集団とアイヌ集団への分化過程については不明な点が多い。かろうじて各地の地名に残るアイヌ語の痕跡、文化(イタコなど)、言語の遺産(マタギ言葉、東北方言にアイヌ語由来の言葉が多い)などから、日本人の祖先叉は文化の母胎となった可能性が推定されている。しかしながら、擦文文化消滅後、文献に近世アイヌと確実に同定できる集団が出現するまでの経過は考古学的遺物、文献記録ともに乏しい。 近年の遺伝子研究では日本人(大和、アイヌ、九州南部の熊襲、沖縄人)の遺伝子はほぼ同じで、北アジアを起源に持つことが明らかにされ、従来定説化されてきた縄文人(アイヌ含む)を南方系、弥生人を北方系とする埴原和郎の「二重構造説」は否定されている。 北海道伊達市の有珠モシリ遺跡では、縄文晩期の成人女性2体の腕に、ベンケイガイとオオツタノハガイ製の貝輪がはめられていた。オオツタノハガイは、生息圏が九州の五島列島以南と伊豆諸島の八丈島以南に限られている。「対馬暖流が北上する日本海沿岸を伝い、九州から運ばれた可能性が高い」とみられる。 ヒスイの例もある。縄文中期以降に出現するのが、北海道千歳市の美々IV遺跡では、26基の墓などから97点のヒスイ製品が発見された。「縄文人にとって最高の装飾品」といわれるこの品も、日本海ルートを実証している。産地分析されたヒスイのほとんどが、新潟県糸魚川産と判明していることによる。 |

| 【】 |

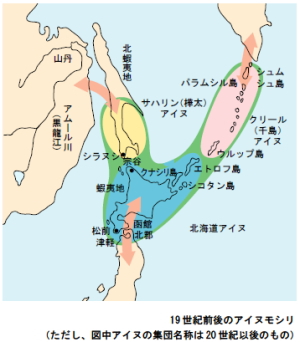

| 「アイヌ民族とは・・ -どこに、いつから、どのように-」その他を参照する。 アイヌ民族が21世紀時点の今日の如くに確認されるのは、日本史上に於ける江戸時代の17世紀から19世紀頃の東北地方北部から北海道(蝦夷ヶ島)、サハリン(樺太)、千島列島に及ぶ広い範囲に定住していたことによってである。現代においては北海道を中心に関東ほか都市部で生活を営んでいる。1897年のロシアの国勢調査ではアイヌ語を母語とする人間1446名がロシア領に居住していたことが判明している。 千島のアイヌは、1875年の樺太千島交換条約後、その殆どが当地を領有した日本政府によって色丹島へ強制移住させられた。樺太アイヌ(エンチュー)は、第二次世界大戦後にその殆どが当地を占領したソビエト連邦政府によって強制的に退去させられ、日本に送還された。彼らの一部は日本(網走等)に移住したが、現在も少数が樺太に住む。 1889年の東京在住ウタリ実態調査報告書では東京周辺だけでも北海道在住アイヌの一割を超えると推測されている。北海道においては、アイヌ居留地などは存在しないが、北海道の平取町二風谷に多数が居住するほか、白老、阿寒では観光名所としてコタンが存在し、人口2万3千人とされている。支庁別にみた場合胆振、日高支庁に多い。 アイヌは、和人と同化しながらも和人社会とは違う社会を形成し生息していた。そのアイヌが元々住んでいた地域は、東北以北のみならず日本列島全体であった可能性が強い。日本列島だけで見ても、南は沖縄から痕跡が認められている。次第に北方へ移動したと推定した方が良いかと思われる。これは、日本列島全土にアイヌ語由来の地名が分布していることでも裏付けられる。 |

|

| アイヌは、伝承を口伝によって為しており自らの歴史を文字に残していない。元々はアイヌ文字を持っていたかも知れぬが、今日まで伝えられていない。それが為、文書としては伝えられていない。残念ながら、アイヌの歴史に関しては、一部の研究者の努力に頼るのみで、多くの歴史資料や記録に基づく総合的な編纂がなされていない。日本史上、アイヌ史の位置づけは特別に曖昧なまま扱われて来た為、杳として知れない。 |

| 日本の公教育たる教科書記述にアイヌ民族の認識が登場するのは、日本の中央政権によるアイヌ民族同化政策に関してである。明治期から第二次世界大戦敗戦前まで使用された国定教科書にはアイヌを「土人」と表していた。行政用語では明治11年から「旧土人」と表記されてきた。「旧土人」という表記には、基本的にアイヌが先住民族であったとの認識であつたことが分かる。戦後は、一転して「旧土人」表記を改め国民に一般化された。為に、その民族的属性や文化に対する知識を失うことになった。戦後の2~30年間は、行政サイドではアイヌ民族について無施策のまま過ぎ、追って生活格差是正の一環としての施策が続けられることになり、これが現在まで続いている。 |

| 【日本を単一民族国家とすることの是非考】 | |||

| 「日本を「単一民族国家」と呼ぶことの問題」その他を参照する。

1986年、中曽根康弘首相の単一民族国家発言。まず最初にアメリカ系アフリカ人に関して差別的発言をしたと批判され、その弁解の際にヤブヘビ的に口にしてしまったものらしい。

同10.21日、アイヌのウタリ協会などの団体から「単一民族発言はアイヌ民族の存在を無視するもの」という抗議を受けた。(アメーバニュース)

同日、平沼赳夫経済産業相も、札幌市内のホテルで開いた自民党の中川義雄参院議員のセミナーで次のように発言している。

差別、偏見の裏がわには民族否定、あるいは民族蔑視がある…(アイヌウタリ連絡会『抗議』と『申し入れ』2001年7月5日) 同化政策自体は必ずしも差別ではないし悪でもない。多文化主義(マルチカルチュラリズム)。排外主義や差別隔離政策の対極である。同化でも、全ての民族が平等に「人種のるつぼ」(melting pot)のごとく融合し新たな単一民族へと生まれ変わるのであれば良いが、戦中・戦前の皇民化政策ように少数民族の文化・伝統を一方的に奪い、多数派民族のそれを押し付け「日本人化」させるとなると、やはり問題である。 |

| 【縄文時代とは先住民アイヌの形成した社会の可能性有り】 | |

|

| 【蝦夷族はアイヌ(AINU)族か?】 | ||||||||||||||||||||||||

蝦夷とアイヌの関係如何を廻る代表的学説を列挙する。蝦夷=アイヌ説は次の通り。

それと正反対に、非アイヌ学説がある。

|

| 【蝦夷族の生態】 |

|

蝦夷族は歴史、地理、あるいは人種の方面に関わらず、その実在の境界を区切ることははなはだ難しい。彼らの習俗、文化の類型も同じく固定的ではない。いずれにせよ、彼らは北方の文化の要素を有し、また西方(大和)の文化の要素を含んでいる。元慶の乱(878)の時に、小野の春風と言う人がいて、異民族の言葉に精通するために異民族の軍の捕虜との疎通ができた、という記述がある。これからわかることは、蝦夷族の言葉と日本語が違っており、一部の者は日本語を解したということである。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)