式辞の歌詞引用で使用料が発生?

「風に舞う答えを、勇気を出してつかみとらねばならないのです」

今年4月、京都大学の入学式で山極壽一総長が新入生に贈った式辞の一部である。昨年ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの代表曲『風に吹かれて』の歌詞を引用しながら新入生を鼓舞する、好スピーチであった。

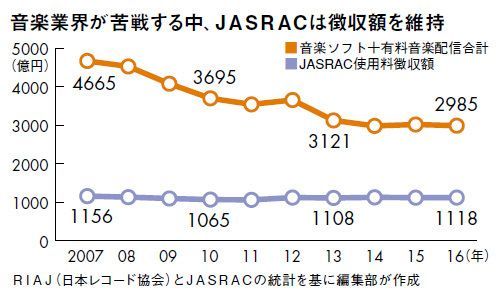

その式辞全文を大学のホームページに掲載したところ、日本音楽著作権協会(JASRAC)から大学に掲載使用料の請求が届いた、と京都新聞が報じた。このニュースに世論は「そこまで徴収するのか」と強く反発。ネット上では「カスラック」などの卑語も飛び交っている。

改めてJASRACは、何の団体か振り返っておこう。音楽は歌詞とメロディが著作物にあたり、JASRACはその著作権を集中管理している。もともと著作権を保有する作詞家・作曲家は、ほぼ権利譲渡のかたちで、JASRACに著作権を信託。そしてJASRACがクリエーターに代わって、曲の利用の許可を出し、使用料を徴収していく。もし許可を得ないまま、誰かがCDを発売したり、ネットにアップロードしたりするような無断使用や海賊版を見つければ、著作権侵害として民事訴訟や刑事告訴に積極的に踏み切る。JASRACが世間から、強欲だ、傲慢だと非難される所以である。

ただ、著作権が集中的に管理されていること自体は決して悪いことではない。クリエーターが個人で、自分の作った音楽がどこで使われているかを調べ、使用料を徴収するのは不可能だろう。一般人にも利点はある。たとえば既存曲を歌った動画をネットで公開したい場合、JASRACのオンライン窓口から申請すれば、ものの10分で処理が完了する。様々な楽曲を扱う放送局も、JASRACが存在することで、業務が成立している。

それでは式辞の一件はどうだろう。ディランの楽曲の著作権を管理するJASRACに、事前に断りを入れる必要があったのかといえば、おそらくそうではない。著作権法には、人の作品を自分の作品のなかで紹介する行為は一定の条件で許される、引用の例外というものがある。引いてくる人の作品と自分の作品を、混ぜないようにする「明瞭区別」。自分の作品がメーンで、引いてくる人の作品はあくまで補足にとどめる「主従関係」。人の作品を引くだけの「関連性」も問われ、「出典明記」も必要だ。京大のケースは、この適法引用にあたるかどうかが論点だった。

『風に吹かれて』の歌詞は、式辞の文脈に使われる必然性もあり、出典も明らかにしていた。また「主従関係」については全体の何%か定まっているわけではないが、使われたディランの歌詞は式辞全体の5~10%。法的に見て適法引用が成立する可能性がかなり高い見通しだったと言える。

その後、JASRACは、大学への連絡は請求ではなく、使用意図など事実関係を確認するための問い合わせだったと報道を否定。さらに理事長が、「引用として判断している。著作権使用料を請求はしない」と言及し、幕引きとなった。しかし、京大のウェブサイトに式辞の全文が掲載されており、見れば引用かどうかの判断はつく。やはり請求の意図をもって連絡したのではないかという疑念は残るところだ。