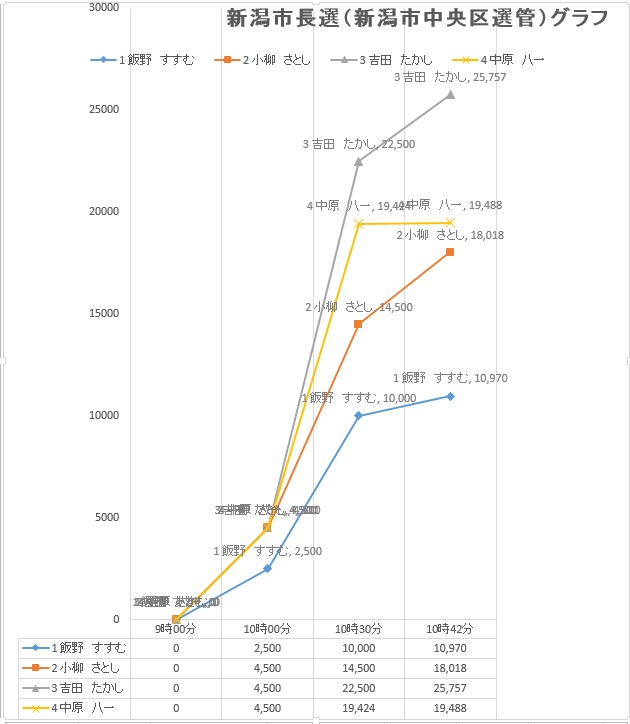

こちらでは新潟市長選の新潟市中央区選管のグラフである。今回500票バーコードが使用されている。北区選管、東区選管以外の区部選挙管理委員会は、この500票バーコード票が、バーコードリーダーによって読み込まれた後に、きちんとすべて反映されていたかは不透明になっている。10時から10時半までの集計は、500票バーコードリーダーによるPC集計がなされている。このときの(公明正大ではない)PC集計では、票の増加分は

一位 吉田たかし氏

二位 中村八一氏

三位 小柳さとし氏(野党連合)

四位 飯野すすむ氏

票数

中央区 9時00分 10時00分 10時30分 10時41分

1 飯野 すすむ 0 2,500 10,000 10,970

2 小柳 さとし 0 4,500 14,500 18,018

3 吉田 たかし 0 4,500 22,500 25,757

4 中原 八一 0 4,500 19,424 19,488

となっているが、このあと、10時30分から10時42分の部分では、最後の方なので、500票バーコードでPC集計されない本当の集票部分が出てくる。それを見ると小柳さとし氏(野党連合)が、一位となっている。小柳さとし氏は3518票の増加で一位、吉田たかし氏は3257票の増加で二位、飯野すすむ氏は970票の増加で三位、中原氏は 64票の増加となっていて最下位となっている。これは経験則上、おかしい。

票の増加分(各時間ごとの増加分)

中央区 9時00分~10時00分~10時30分~10時41分

1 飯野 すすむ 0 2,500 7,500 970

2 小柳 さとし 0 4,500 10,000 3,518

3 吉田 たかし 0 4,500 18,000 3,257

4 中原 八一 0 4,500 14,924 64

つまり、500票バーコードによってPC集計されている部分は、きちんとそれが各候補者のものとしてPC集計されていたのかを検証しなければ信用することはできない。各地で、候補者をたがえていたりしている例が多数あるからである。開票立会人が、不正に気づいて、止めたという例はほとんどなく参観人が、気づいたことが多い。そのため開票立会人がいたとしてもそれは正しいということの担保にはならない。そのため、再開票しなければならない。500票バーコードでバーコードリーダーによって換算されている電子選挙部分は、実際の各候補者の票束と違うはずである。今回福島県知事選と、この新潟市長選は、不正がさく裂していると思われる。公明正大ではない選挙過程があることは、すなわち憲法第31条(適正手続きの保障が行政の過程にも及ぶこと)の憲法違反なのだ。