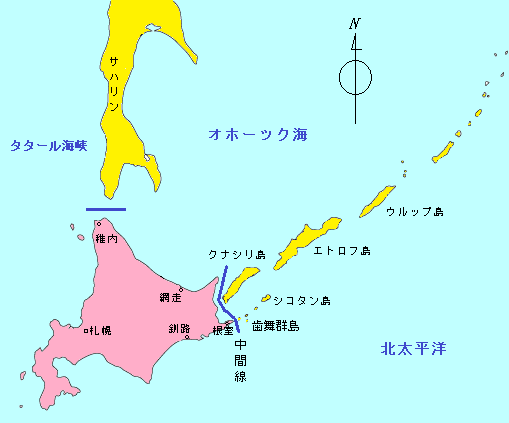

北方領土問題とは、先の世界大戦まで日本の領土であった地域(色丹村、泊村、留夜別村、留別村、紗那村、蘂取村、歯舞村の7村)にして現在ロシア連邦が実効支配している北海道根室半島の沖合にある島々の返還問題を云う。北方四島の択捉島(えとろふとう)、国後島(くなしりとう)、色丹島(しこたんとう)、歯舞群島(はぼまいぐんとう)、千島が対象であるが、返還対象には諸論がある。樺太に関しては既に樺太庁が消滅しており、日本政府は対象外にしている。日本政府は、「固有の領土」としてその返還を求めている。北方領土は、地理的には南千島に属するが、色丹島及び歯舞群島については北海道本島の属島という見方もある。元々はアイヌ民族が先住していた地域である。現在、日本国民の北方領土関係者およびロシア人北方領土居住者に対して、ビザなし渡航が日露双方に一部認められている。現在のロシアの施政下では、1945年8月9日に設置されたサハリン州に属している。