更新日/2020(平成31→5.1日より栄和改元/栄和2).7.26日

| インパール作戦顛末その1 |

更新日/2020(平成31→5.1日より栄和改元/栄和2).7.26日

| (れんだいこのショートメッセージ1) |

| ここで、「インパール作戦顛末考」を確認しておく。 2017.7.29日 れんだいこ拝 |

![]()

| 2020.8.18日、神戸新聞記事「インパール作戦の記憶 総攻撃から退却へ 800人が一晩で100人ほどに」。

草木をかき分けて真っ暗闇を進む-。昨年11月、兵庫県三田市に暮らす谷口實男(じつお)さん(101)が散歩中に市内の森に迷い込み、一晩中さまよった。何度も転倒して胸の骨を折り、翌朝に道で倒れているところを発見されて一命を取り留めた。入院先を見舞うと、かすれ声で言った。「インパール作戦を思い出しました」。それは太平洋戦争で最も無謀と言われ、およそ9万人が出兵して6万人以上が命を落とした作戦だ。終戦75年になっても心にすみ着く体験を聞いた。 |

| ■三田の森で見えたあの“地獄”

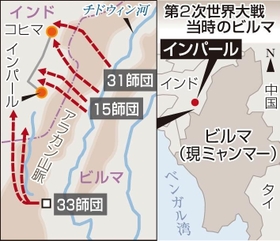

私たちが谷口さんに出会ったのは昨年9月、敬老の日に合わせ、市内の最高齢夫婦を紹介する記事の取材だった。その3カ月前、生まれ育った京都府福知山市から、子どもらが暮らす三田に引っ越してきていた。自宅のベランダからうっそうとした森が見える。戦争中、日本軍が占領したビルマ(現ミャンマー)から英領インドのインパールに攻め込んだ作戦を振り返り、谷口さんは「歩いた雰囲気が似てるんです」と懐かしそうに笑みを浮かべた。なぜ、たくさんの仲間を失った“地獄”にもう一度足を踏み入れたのだろう。真っ暗闇のジャングルに、バケツをひっくり返したような雨が打ち付ける。1944年7月、通信兵だった谷口さんの部隊は撤退していた。インパール作戦が無謀な作戦の代名詞として語られるのは、食料や弾薬の補給を軽視したからだ。ビルマからインパールへ約300キロの山越えをした先で反撃され、敗走した。小銃を肩、飯ごうを腰にぶらさげ、通信機材が入った30キロの荷物を担いで歩く。敵に見つからないように夜だけ進み、ふんどしまでずくずくにぬれて草木をかき分けると、先に行ったはずの兵士が足元の泥につかって息絶えていた。食べるものを求めて仲間の多くが毒草や生水で体を壊し、マラリアや赤痢にかかって死線をさまよった。谷口さんは竹の先は食べても大丈夫と信じ、飯ごうで湯がいて飢えをしのいだ。「時々ね、ジャングルの闇で爆発音が聞こえるんです。あ、自決したんやろなと。動けなくなると手りゅう弾で死ぬのが暗黙の了解でしたから。捕虜になるくらいやったら、自分で自分を処理せえってね」。取材中、妻の朝江さん(98)の言葉が気になった。「終戦後に夫婦になってから、この人は一度も私にも、子どもにも怒ったことがないんです」。實男さんは、今でも当時を夢で見るという。 夜が明け、雨の合間に太陽がギラギラと密林を照らした。目を向けた道端には、泥まみれの死体が隙間なく横たわっている。全身が膨れあがり、ハゲタカが肉や目玉をつつくと、やがて骨になった。かすかに息をしている者を見ても、どうすることもできなかった。「自分のことで精いっぱいで、辛うじて生きてる者には死臭も気にならない。何も感じなくなってくるんです。あれだけ人が死んでいくのを見るとね、怒ることさえあほらしくなる。人の命が、虫けらみたいになるんですから」。 ■圧倒的な戦力差を痛感 谷口實男さん(101)は「戦争に行きたかった」ときっぱり言う。どういう感覚なのだろうか。 ◇ 1919年、京都府福知山市の農家に5人きょうだいの四男として生まれた。物心の付いた時には天皇は神聖な存在だった。尋常小学校の校門に昭和天皇の写真を納める「奉安殿(ほうあんでん)」があり、登校時に背筋をピンと伸ばして敬礼した。朝礼では校長が白い手袋をはめて「教育勅語」を読み上げた。「お国のために死ぬのは名誉」と心から信じていたと振り返る。「愛する祖国や同胞を守るために(略)覚悟を決め、力を尽くしましょう」。教育勅語の現代語訳(明治神宮編)だ。「一人の命は地球より重い」と教えられてきた私たちとは違う。10歳で昭和恐慌、12歳で満州事変が起きる。谷口さんは14歳で国鉄に就職して地元で働き始めた。18歳で日中戦争が始まると、二つ上の兄が出兵するのを見送った。後に兄は戦死し、その婚約者と自分が終戦後に結婚するとはまだ思いもしない。日中戦争に欧米が介入して日本が孤立する中、共産党員の男性らが玄関をたたき、「戦争はだめや。負けるで」とこっそり親を勧誘していたのを覚えている。「けしからんと思ってました。当時は武力の強い国が領土を広げた時代です。日清・日露戦争で先祖が命をかけて手に入れた領地は、断じて守らないといけないと思っていました」。20歳。奈良県の歩兵連隊に仮入隊し、21歳で太平洋戦争が始まる。中国・南京で飛行場を壊す作戦に参加して3年8カ月が過ぎ、帰国できると思って船に乗り込むと「南方に行く」と告げられた。日本軍が占領したタイで軍用道路の警備活動中、44年1月、25歳でインパール作戦が決まった。日本軍は開戦直後、連合軍が中国国民党政府に物資を運ぶ「援蒋(えんしょう)ルート」の遮断を狙って英国領のビルマ全土を制圧。しかし43年2月にガダルカナル島を失うと、連合軍の反撃が南方で一気に強まっていた。タイからビルマへ約1020キロ。広大な高原地帯を歩くと、空から英軍機が狙ってくる。昼は赤土を掘ってつくった壕(ごう)に身を潜め、猛スピードで機関銃を放つ機体を見上げた。夜は虎よけのたいまつを手に歩き、風に舞う砂と汗にまみれた。後ろを歩く軍医が語り掛けてきた。「谷さんよ、わしらの装備は明治時代とちっとも変わらへん。勝てるんかいな」。谷口さんたちは連合軍に圧倒的な戦力を感じていたという。なのに、誰のために戦おうとしたのか。戦争はチャンバラの続きで世界の広さを知ることができる-。そんな子どもの頃の幻想は戦地でなくなり、敵の攻撃のたびに「南無阿弥陀仏」を唱えたと打ち明ける。それでも、逃げだそうとは一度として思わなかったという。 「やっぱり日本人やからね。絶対に恥ずかしい行動をとったらいかん。立派に戦ったんやと。古里で『あんたとこの息子は戦地でそんなことしたらしい』と誰かから言われたら、それこそ家族がみじめやから」。  ■飢えと病魔で落ちる戦力 1944年3月8日、インパール作戦が決行された。谷口實男さん(101)には、目に焼き付いている光景があるという。 ◇ ビルマ(現ミャンマー)の村落を抜け、最初の難関が英領インドとの国境地帯にある「チドウィン河」だ。川幅は1キロほどあり、かすむ対岸に敵が待ち伏せていないかが気掛かりだった。小舟を組み立てて夜に渡り、背丈ほどあるアシの群生地を抜けると、白んだ空に標高3千メートル級のアラカン山脈が立ちはだかった。連載1回目で、谷口さんが散歩中、三田市内の森に誘われるように入ったと書いた。この時、仲間と驚きながら見上げた尾根が、三田の自宅に近い森に重なって見えたという。「山頂まで90マイル(153キロ)という標識があってね。ほんまかいなあ、と戦友らと言いあいました。古里の福知山から京都まででも50キロやのにねえ。これは大変だな…と」。もう生きて帰れるとは思わなかったという。それでも「仲間と士気が沸いたんです」。思い出をいとおしむように少しはにかむ。谷口さんにとって大切な何かが、そこにある気がした。作戦は15師団、31師団、33師団の計約9万人がチドウィン河湖畔からインドのインパールを目指す。旧防衛庁が編集した戦史叢書(そうしょ)によると、当初は食糧や銃弾の補給が難しいとして3師団長の全員が反対した。司令官の牟田口(むたぐち)廉也中将が執念深く大本営に要請して許可されたという。牟田口中将は「天長節(4月29日)までに占領してご覧に入れます」と進言していた。ただ、行路はジャングルだ。通信兵だった谷口さんは30キロの通信機を背負い、綱を頼りに崖地を渡る。資機材を載せた馬や牛は川谷に落ち、小道を探して行きつ戻りつしながら、頂に着くたびに気の遠くなる連山を見渡した。所属した第15師団「歩兵67連隊」が目的地に着いたのは、作戦完了予定の数日前に迫っていた。連隊はインパールと要衝コヒマを結ぶ街道に出ると、敵が使う橋と電線を壊すことに成功する。しかし、英印軍は、日本側の補給線が伸びきった時に一気にたたく作戦だった。連隊はインパールへ十数キロに迫ったが反撃され、密林に退いて砲撃をしのぐことになる。谷口さんは1枚の写真を見せてくれた。同年兵15人の記念写真だが、生き残ったのは8人しかいない。5月になると食糧や銃弾が途絶え、雨期に入った。壕内にたまる汚水を飯ごうでくみ出しても間に合わない。戦車や空からの攻撃が強まり、外に出られず赤痢やマラリアがまん延した。谷口さんは同年兵の一人が配属替えで部隊を出た時のことを今も思い出す。通信機でこっそりとジャズを聞き、「甘い甘いぜんざいが食いたい」と笑って茶がゆを作ってくれた。「内地へ帰ったら俺の家へ来い。うんとうまい物を食べさせるぜ」。そう手を振って別れたが、その友もマラリアで亡くなる。飢えと病魔で、戦力は日に日に落ちていった。 |

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)