| ●陸軍の裏側を見た吉薗周蔵の手記(33)ー2 |

★『奉天圖経』

(『「佐伯祐三」真贋事件の真実』 p370より)

●陸軍の裏側を見た吉薗周蔵の手記(33)ー2 ◆落合莞爾

紀州家、大谷光瑞、関東軍・・・奉天秘宝模造計画とその行方

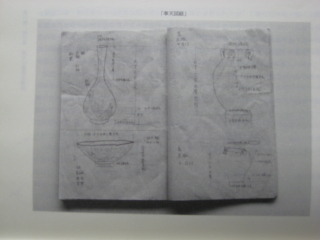

★片方は割れてしまった 秘宝中の筆頭「九龍壷」

上田恭輔が書き残した一文と『奉天圖経』の記載によれば、清朝代々

の蔵役人で陶磁学者の孫游先生が奉天秘宝中の筆頭と極めたのは「青花釉裏紅・九龍圖酒會壷」であった。高さも幅も八十センチに及ぶ堂々たる蓋付酒會壷で、コバルトの藍色と銅の紅色を釉の下で発色させる釉裏紅青の難しい技法が頂点に達した明初氷楽年間の制作と見られる。

双角五爪の龍を九頭描くが、中でも正面を向いた龍の顔は神々しい威容に満ち、九五の位とされる皇帝を象徴している。もとは二品あったが、一つは関東軍参謀長・浜面少将が泰天特務機関長・貴志少将の反対を押し切って動かしたところ、事故で割れたらしい。輸送は泰天持務機関の責任で行われたため、事故の責任を被せられて苦しむ貴志のために、周蔵は満洲に持参した金銭で弁償を申し出た。張作霖が貴志の立場に同情して金銭で納まったと記すが、浜面はおそらく満鉄窯で倣造する目的で、調べるために持ち出したのであろう。貴志は元々倣造に反対で抵抗したが、同じ少将でも先任の浜面に押し切られた。その際、張作霖が浜面に反対もせず他人事として見ていたのは、泰天秘宝の真実の所有者でない証左である。真の権利者は大谷光瑞で、倣造は光瑞師の方針だからこそ誰も反対いなかったのである。因みに周蔵は『奉天圖経』に、「二つある九龍壷の片方は壊れたが、残ったもう一つの価値が倍になるから損にはならない」との感想を記している。

★六点あるはずの「定州紅玉」 残る四点はいつ、どこへ?

孫游先生が九龍壷を最高としたのは、それが中華皇帝の象徴で、わが皇室の「三種の神器」のような特別の意味があるからであろう。管見では、泰天秘宝中の筆頭と目すべきは「定州紅玉盤□瓶」である。北宋持代の定州窯は、古来名陶中の名陶として名高いが、現状公開されている品のほとんどは牙白、即ち象牙色を帯びた「白定」で、その他ごく少数の「柿定」「黒定」がある。宋代の文献では「紅定」「緑定」が在ったとされるが、現状は世界中どこの美術館にもなく、昭和期を代表する陶磁学者・小山富士夫も、支那陶磁の三大難問として、柴窯・北宋官窯・紅定窯を挙げているほどある。紅定窯がしばしば話題に上るのは、蘇東披の詩「試院煎茶」に「定窯の花姿は紅玉を琢く」とあるのが実在の証拠とされるからである。もう一つ、北末の宮廷譚に「皇帝が皇后の部屋を訪れたら紅定窯の花瓶があった。皇帝が誰から入手したかと尋ねたら、皇后は某大臣の贈る処と答えたので、皇帝は皇后と臣下の贈答を禁止した後宮規則に反するとして、手にしていた玉斧(皇帝の象徴)で花瓶を打ち砕いた」との逸話があり、これも紅定実在の証拠とされている。しかしながら、現実にその存在を見ることがないから、陶磁学者・尾崎洵盛は金彩定窯の褐色を以て紅定と見做し、中国の陶磁書は遼寧省出土の赤褐色にくすんだ陶片を示して「これぞ幻の紅定窯の破片か」としている始末である。

しかしながら、紅定窯は実際に制作され、今日も存在することは紛れもない事実である。貴志彌次郎が招来した奉天秘宝の図録『奉天圖経』には、「定州紅玉」と称する品が六点あり、そのうち二点は私(落合)が存在を確認、紀州文化振興会刊行の拙著(筆名、一色崇美)『陶磁図鑑3 元代と明初の染付釉裏紅』に掲載した。時に平成三年で私が『奉天圖経』の存在を知る五年前であった。鑑定に当たって私は、実物を眼前にして苦しむばかりであった。何しろ、世界中の陶磁書をひっくり返しても記録が全くないのである。一点について、「□がスパッと開くその厳しさは恐ろしいほどで、芸術至上主義の北宋の感覚以外には考えられない。これこそ幻の『紅定』と見て、狂いはまずあるまい」と解説したのが、ズバリ当たった。品名も単に「紅釉」としたが、『奉天圖経』が「定州紅玉」と記している。これは孫游の伝で、蘇東披の詩を借りて「ただの定窯ではない」との意味を強めた名称であろう。周蔵の解説文には、「宝物ノ中デモ代表サレル逸品ノ例。皇帝ノ秘宝ノ逸品。一点シカナイ」と記している。もう一点の「紅釉大碗」を、「南宋の景徳鎮でも作られたという紅定」と鑑定したのは大きな間違いで、『奉天圖経』にはやはり定州紅玉としてある。ここらが、平成二年正月から研究を始めた俄か陶磁研究者の限界であろう。

さて、問題は残りの四点である。実を言えば、『奉天圖経』を見て以来十二年間、私は秘かにこれを探してきた。何しろ、人は知らなくとも世界の秘宝中の秘宝である。状況から見て紀州家からは既に流出したと見て、まず間違いはない。とすると、いつ頃、どこへ行ったのか。

★千年の夢を眠る? 「緑定蓮池水禽文瓶」

奉天秘宝中、「定州紅玉」に劣らない逸品に「緑定」がある。平成二年に一点を実見した私は、北宋の緑定と断定し、前掲図鑑に掲載した。初めて見た時、陶磁学の手ほどきをしてくれた師匠が、改まって目にされた言は、「貴方が生涯数万点の陶磁器を見るとしても、これ以上の品を見ることは絶対にあり得ません」であった。これこそ世界陶磁器中の最高品と評価されたのである。

五年後に『奉天圖経』を知ったが、これはやはり緑定で間違いなかった。『奉天圖経』に緑定の瓶は二点あり、ほとんど同形同大の一対のもので、一つは解説文に「瓶。緑地二黒地二黒イ線。定窯北宋」とあるが、現物の拓本を添えているから、私が見た方と分かる。

未見の方は、解説文に「瓶。緑色圖ニテ水鳥(アヒル、鴨)蓮池ト花。定窯北宋」とあるだけで、具体的にはどんな文様だか分からないが、前者とは多少異なっている筈である。一対というが、全く同じ図柄でなく、どこかで小部分を置換して対照的にしてあることが多い。未見の、この一品もどこへ消えたのか?

前掲図鑑を刊行した途端に、学芸員から様々な反応があった。陶磁界の有名人ほど確信犯的な否定論者で、例えばY文華館学芸員は「こんなもの台湾に行けば、幾らでも売っていて、二~三万も出せば簡単に手に入る。そんなことも知らないのか」と、わざわざ電話をしてきた。偽物だから展示を止めよと主張するのである。それならば、一個でも現実に買って来て私に見せればそれで決まりだが、ありもしない台湾産ではムリなことだ。それを電話で済まそうとは、美術館の権威だけで外界に通じると錯覚しているらしい。

この現状では、永年の経験を誇る学芸員といえども、行方不明の紅定・緑定を初めて見た時に何を言い出すか、およそ見当が付く。間違って台湾製とされ、ごみ箱に棄てられる虞れも多大である。それが私の憂いとなり、この十二年間行方不明の逸品を探していた私は、近来の仄聞で「あの資金は紀州徳川家だけが出したのではない」と教えられた。突如閃いたのは、「それなら、その金主にも秘宝の幾つかが渡った筈ではないか」ということである。早速某筋に確かめたところ、明言ではないが正解との感触を得た。つまり、定州紅玉六点中の四点、緑定二点中の一点などは、当初から紀州徳川家に入らなかったと見ても良いのである。

『周蔵手記』大正十五年十一月条には、周蔵がたまたま訪ねた貴志彌次郎宅で、若松安太郎(本名堺誠太郎)に会い、「奉天宝物を堺漁業の船で『堺』まで運ぶ手伝いをした」と聞いたことを記し、「安太郎氏ハ ロシア側ノ筈ダガ 船デ動クハ ヤリヤスカッタノデアラフカ」と感想を加えているが、宝物は奉天から満鉄→東清鉄道でハバロフスクまで運び、そこから堺漁業の船で輸送したようである。張作霖の支配する満洲で、張作霖のために行う輸送なのに、何の障害があったのか良く分からないが、或いは列強の監視の目を恐れたのか、奉天宝物は大連経由を避け、ソ連を経由して日本へ積み出された。「堺マデ」とあるが、水産物を運ぶなら鳥取県の境港の筈で、耳で聞いたサカイを大阪府の堺と勘違いしたとも思われる。或いは、鳥取港で魚を降ろした後、漁船を大阪堺へ回したとも考えられるが、これ以上考究する必要はあるまい。

ともかく奉天宝物は、日本に到着した後で、紀州徳川家に入る分と大谷光瑞ファンドに入る分が分けられたと、推定したい。とすると、紅定・緑定などの未だ行方の知れぬ逸品は、大谷ファンドに入ったまま奥深い蔵のなかで今も千年の夢に眠っているものであろうか。

●陸軍の裏側を見た吉薗周蔵の手記(33) <了>。 |

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)