更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.9.25日

| (れんだいこのショートメッセージ) | |

| ここで、「天理教教理を学び神意を悟る」の「古老より聞いたはなし」の「 古老より聞いたはなし ⑽ 」を確認しておく。

2006.1.23日、2012.9.18日再編集 れんだいこ拝 |

![]()

| 【 |

| 姑(はは)のむかしがたり 中山伊千代 (本明実支部長) ①

その頃(明治十六、七年頃)、二つ上の御母堂様(中山たまへ様)と二人で、

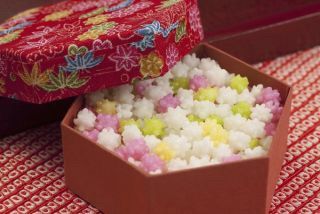

「おばあちゃん、およつ(午前十時のおやつ)おくれ」と、せがみに行くと教祖は、お手を眉(まゆ)の上あたりに翳(かざ)して、こちらをご覧になり、『ああ、「たまさん」と「おもと」か。ちょっと待ちや』と仰って、お座りになっている後ろの袋戸棚(ふくろとだな)から出して、二人の掌(てのひら)にのせて下さるのが、決まって金平糖(こんぺいとう)でした。

御母堂様は、お孫さんにあたられ、教祖はいつも『たまさん』とお呼びになり、私は曽孫(ひまご)にあたりますが『おもと』とお呼びになりました。御母堂様のことを、私は「お姉さま、お姉さま」とお呼びしては、二人して教祖の所へ、日に何度も遠慮なしに伺うのでお食事中のこともありました。そんなとき教祖は、『ちょっと待ちや』

と仰せられながら、召し上がっていらっしゃるお茶碗の「ごはん」を掌にのせ、それをお箸で寄せ固めて(これを大和で「てのくぼ」と言う)、二人の掌にあけて下さったことも、たびたびでした。

ある日のこと、例によって、二人して遊びに参りますと、教祖は、『「たまさん」と「おもと」と二人おいで。さあ負うたろ』と仰って、二人一緒に教祖の背に「おんぶ」されながら子供心に、「おばあちゃん、力あるなあ」と感心していたものでした。今にして思えば、真(まこと)にもったいない話でございます。 ②

それから覚えておりますることと言えば「最後の御苦労」と言われております、明治十九年二月、十五日の拘留を終えてお帰りになる時、私は確か、数え年八才ぐらいであったと思うてますが、人力車に乗せて連れて行ってもらいました。もちろんそれまで、小さい子供など邪魔になりますし、一度も子供らがお迎えに連れて行ってもらったことはありませなんだ。その時は、とても教祖のお顔どころか、お姿も、よう見せてもらいませなんだ。前を見ても後ろを見ても人力車が続いて、まるでお祭りにでも連れてきてもろたように、あたりが賑やかであったことを覚えています。後年、「『曽孫の末にいたるまで、連れてきてやっておくれ』とお言葉があって、私ども曽孫まで連れて行ってもらった」と聞かして頂きましたが、「『これが最後』ということを、もちろんご存知の上での教祖のお言葉であった」ことを思いますたびに、胸がいっぱいになってまいります。

③

また、こよし祖母は、祖父重吉(じゅうきち)の「お人好(ひとよ)し」を頼りなく思い、実家へ帰る決心をした途端、眼が見えなくなり、本席夫人おさと様を通じて、『こよしはなあ、先が見えんのや。そこをよう諭してやっておくれ』と教祖のお言葉をいただき、申し訳なさに、泣けるだけ泣いてお詫びをされた途端、ご守護をいただいたそうです。

こんな話を姑(はは)から聞かせて頂くたびに、どんな身上をいただいても、どんなに思い詰めるような事情に出遭っても、すぐにお屋敷へ飛んで行って直々にお言葉をいただけた、その頃の方たちを、成人の足らぬ私は、今でもどんなにか羨(うらや)ましく思うことでございます。 みちのだい第33号「教祖特集号」31-32頁 |

|

|

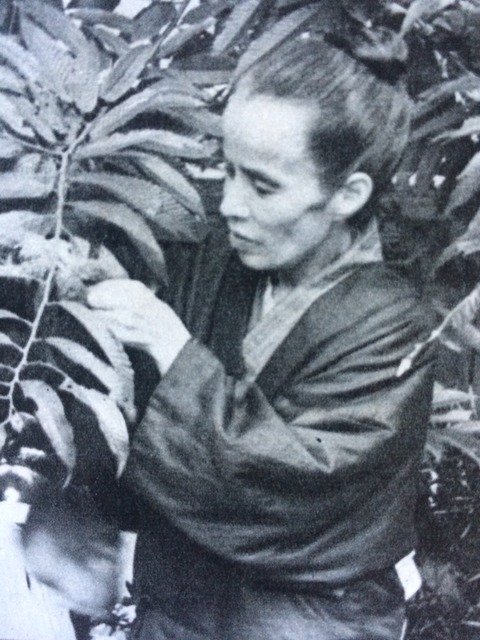

中山たまへ御母堂様

昭和10年9月24日撮影

〔みちのだい第14号「巻頭口絵」より謹写〕

|

|

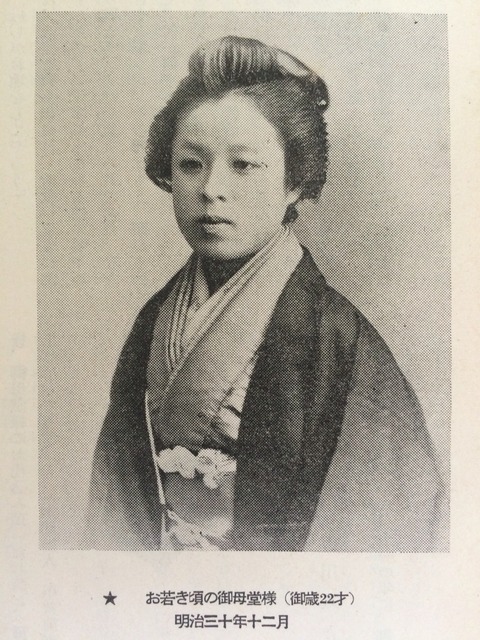

| 「みちのだい第14号」52頁より謹写 |

|

| 中山正善「ひとことはな志」221頁より謹写 |

|

|

「袋戸棚」

最上の引戸部を「天袋」という

襖(ふすま)状の場合も多い

|

|

|

京の「金平糖」

|

| 【①の参考】「天理教教祖伝逸話篇」224-225頁、一三四/思い出 明治十六、七年頃のこと。孫のたまへと、二つ年下の曽孫のモトの二人で、 「お祖母ちゃん、およつおくれ」と言うて、せがみに行くと教祖は、お手を眉のあたりにかざして、こちらをごらんになりながら、『ああ、たまさんとオモトか、ちょっと待ちや』 と仰って、お座りになっている背後(うしろ)の袋戸棚から出して、二人の掌にのせて下さるのが、いつも金平糖であった。

またある日のこと、例によって二人で遊びに行くと教祖は、『たまさんとオモトと、二人おいで。さあ負うたろ』と仰せになって、二人一緒に、教祖の背中に「おんぶ」して下さった。二人は子供心に、「お祖母ちゃん、力あるなあ」と感心したという。

註一 この頃、たまへは、七、八才。モトは、五、六才であった。 註二 およつは、午前十時頃。午後二時頃の「おやつ」とともに、子供がお菓子などをもらう時刻。それから「お菓子そのもの」をも言う。

|

|

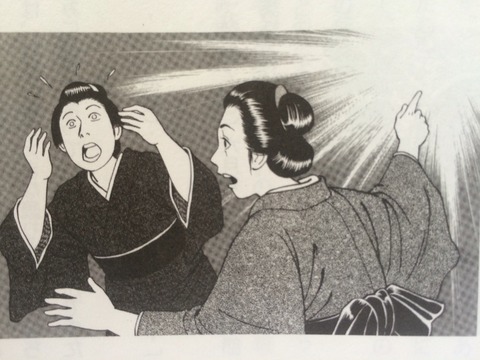

【③の参考】「天理教教祖伝逸話篇」211-212頁、一二五/先が見えんのや

中山コヨシが、夫重吉の「お人好し」を頼りなく思い、生家へ帰ろうと決心した途端、眼が見えなくなった。それで、飯降おさとを通して伺うてもらうと、教祖は、『コヨシはなあ、先が見えんのや。そこを、よう諭してやっておくれ』とお言葉を下された。

これを承って、コヨシは申し訳なさに、泣けるだけ泣いてお詫びした途端に、眼が、また元通りハッキリ見えるようになった。

註 中山コヨシは、明治十六年八月二十七日結婚。これは、その後まもなくの事と言われている。

|

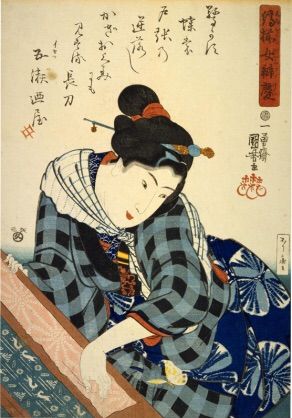

| 「先人の面影」 年老いての手習い 中山こよし様

祖母が、中山重吉祖父(教祖の孫)に嫁いで間もない、ある秋晴れの日、せっせと「張り物」をしていた祖母は、急に辺りが薄暗くなってきたのに気がつきました。「おかしいな、まだ日没には間があるのに」と思っているうちに、視界がぼやけて、何も見えなくなりました。 【註】張り物 - 洗濯した衣類や布を糊付(のりづ)けし、板などに張り付け、乾燥させる作業。

ビックリして、折から来合わせた飯降さと様にこの由を伝え、教祖の所へ走って、お伺いしていただきますと教祖は、 『なあ、こよしは先が見えんのやで。そこをよう、諭してやってくれ』とお言葉をいただいたそうで、さと様を通じてこのお言葉を聞かれた祖母は、その場に泣き伏しておサンゲされると、眼はすぐ元のようにご守護いただかれたのです。あまりの鮮やかな神様のお手入れに、ただただ恐縮するばかり。それもそのはず。ついさっきも張り物をしながら、夫のあまりの「お人好し」を、繰り返し胸のうちで不足していたのです。それに朝のうち〈に〉他家からいただいた一升入りの赤飯を、祖父は一人でペロリと平らげてしまったのです。日頃のモヤモヤとした不足が一気に爆発して、「もうこれまで。帰らせてもらおう。とても望みはない」と、離婚して帰ることを思い詰めて、張り物をしていたところなのでした。教祖のお言葉が、骨身にこたえないはずはありません。 若い頃は、こんなひと幕もあったと聞かせていただくと、大変微笑(ほほえ)ましく、懐かしく思われますが、祖母はこの節に固く心に誓うところあって、その後は夫を助け、身を粉にして活動されたと聞かせて頂いております。 みちのだい第19号「先人の面影 年老いての手習い 中山こよし様 中山伊千代」より |

|

| 「張り物」の様子 |

|

「永尾広海本部員 月次祭講話」

コヨシ様の事について …中山慶一先生が、祖母にあたられる中山コヨシ様のことについて、次のようなことを書き綴っておられます。昔の方々が、神様からいただかれたお仕込みには、かなり手厳しいものがあったようである。「教祖は『この屋敷は鏡屋敷やで』と仰せられたが、まったく、どんな些細(ささい)な心遣いも、ただちに教祖の御心に映るものだから、恐ろしくて、埃(ほこり)の心など遣(つか)いたくとも遣えなかった」。よく、こんな前置きをして、祖母(中山コヨシ)から聞かされた話の中に、次のようなものがある。

なんでも祖母が、私の家へ嫁して来てから間もない頃のことである。祖父というのは本当の「お人好し」という質(たち)の人で、物事をテキパキと頭や肚(はら)で処理するというような、いわゆる働きある人ではなかった。これに反して祖母は、どちらかと言えば利かぬ気の気性を持ち、所帯向きのことについても非常にかっちりした人であった。ある日のこと、近所にお祝いがあって、大きな重箱にいっぱい、約一升ばかりの赤飯をいただいた。おりから、空きっ腹を抱えて帰宅した祖父は大好物のこととて、まるで子供の如く喜んで、舌鼓を打ちながら、一人でそれをペロリと平らげて、平気な顔をしていた。これを知った祖母は、急に浅ましく情けない気持ちがして、「こんなに大飯食らいで、大した働きのない人と連れ添っていたのでは、行く先案じられる。いっそ今のうちに別れて帰ってしまおうか」と、心に少なからず不足をした。と、その間、急に辺りが真っ暗になって何も見えなくなってしまった。折りよく家に立ち寄って下さった、おさと様(ご本席様夫人)の声を聞きつけて、「おさとさん、えらい俄(にわ)かに真っ暗になりましたが、お日様が、どうかなさったでしょうか」 と言うてお尋ねした。変な挨拶に驚いて、「何を言うているのや、この人は。こんなにカンカン照ってござるのに」と言いつつ、おさと様が駆け寄って見て下さった時には、もう祖母の両眼は、完全に潰れていたのであった。「これ、コヨシさん、一体どうしたのや。目の玉の色が、まるっきり変わってしまっているがな」。驚きの言葉を残して、おさと様は一散に教祖の元へ駆けつけ、事の次第を申し上げて、お諭しを仰いで下さった。教祖は静かにお聞き下されて、『コヨシはなあ、先が見えんのやで。よう、そこを諭してやってくれ』と仰せ下された。ふたたび駆け戻られた、おさと様は、「これ、コヨシさん。教祖は『先が見えんのや』と仰っているが、おまえ何か、ひどい「先案じ」をしたり、不足をつけたのやないか」。あー、それなれば、たった今、したばかりなのである。この教祖の御一言こそ、実に祖母にとっては肚(はら)の底まで見通されてのお言葉であった。かえす言葉もなく、心からお詫び申し上げた。と、急に、前におられる、おさと様のお顔が、ボンヤリ眼に映りだしてきた。かくて一瞬にして、元通りにご守護をいただくことができたのであった。

昔の人々は、どんな些細な心遣いも、ただちに教祖の心眼(しんがん)に照破(しょうは)されることを恐れて、常に反省のうちに、絶えず理に添いきるべく努力を続けられた。こうして人々の心は鏡の如くに澄みきっていた。澄みきった心の鏡には、ひとすじの埃(ほこり)も大きな曇りとして、ただちに、教祖のお仕込みによって拭(ぬぐ)っていただくことがでいたのである。… 「みちのとも」昭和48年6月号 永尾広海本部員 五月月次祭神殿講話「徹底したひながたの実践を」より |

|

|

「絵解きで学ぶ十全の守護と八つのほこり」

227頁より謹写

画 金巻とよじ氏

|

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)