ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ

ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ(Johann Gottlieb Fichte, 1762年5月19日 - 1814年1月27日)は、ドイツの哲学者である。息子のイマヌエル・フィヒテ(通称:小フィヒテ)も哲学者。

ドイツ東部・ドレスデン近郊の寒村ランメナウの農家の息子として生まれた。貧困のため修学できず、近くの教会で行われた説教や親族に聞かされたゲルマン神話などを糧に少年時代をすごす。教会で聞いた説教は、すべてほぼ完璧に覚えていたため、たまたま教会で説教を聴きそこなった、貴族ミリティツ侯にそれを聞かしたところ、侯から学資の援助をしてもらえることになった。

そこで、後にドイツの名門校プフォルタ学院に進学、(ここは後にニーチェやランケも通う)そしてイェナ大学へと進学することができた。しかし、ミリティツ侯が死亡し学資がストップしたため、26歳のとき大学での研究は潰える。自殺を決心するほど、貧困に苦しんだが、友人の紹介でスイスにおいて家庭教師の職を得る。そこで、カント哲学を教材として扱い、カントの哲学に興味を覚え、1793年に70歳近くになったカントのいるケーニヒスベルク(現在のカリーニングラード)を訪ねる。そこで、カントの実践理性批判を元に宗教概念を論じた処女作『あらゆる啓示批判の試み』(Versuch einer Kritik aller Offenbarung) をカントの仲介で出版。一躍、著名になる。

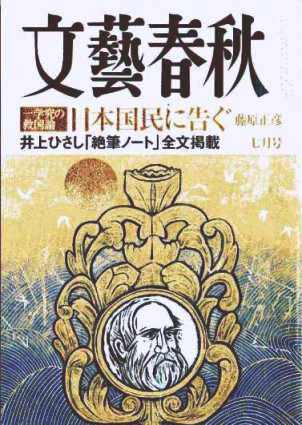

翌年にはイェーナ大学教授に就任。この頃の大学での講義における「人がどんな哲学を選ぶかはその人間がどんな人間かによる」という言葉が有名。『全知識学の基礎』(Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre) などを著す。1799年には、神概念のあり方をめぐり、無神論論争 (Atheismusstreit) を引き起こした。結局無神論者のレッテルを貼られ、イエナを去った。後に、主としてベルリンに滞在した。このころに、『人間の使命』(Die Bestimmung des Menschen) などを著す。一般に1801年以降を後期思想とよぶ。後期思想では自我概念が後退し、絶対者あるいは神が中心的な主題として現れてくる。この神はキリスト教の神そのままではなく、自由な道徳的主体の総体である我々(das Wir)を可能にする根拠であり、そのような神的な性格をもつものとしての絶対者をいう。ベルリン大学が開講されると、その初代の哲学教授に就任した。ナポレオン1世のベルリンの占領下で一般大衆向けに行われた講演『ドイツ国民に告ぐ』(Reden an die Deutsche Nation)、『浄福なる生への指教』(Die Anweisung zum seligen Leben) などを行う他、知識学の講義も行っている。

晩年はスイスの教育者ペスタロッチにも傾倒。自らも『学者の使命・学者の本質』(Einige Vorlesungen Über die Bestimmung des Gelehrten) を著した。晩年はリューマチ熱に苦しんだ。ナポレオンがプロイセンから敗退した後、混乱する国内の救援に夫人がボランティア看護婦として参加したが、その間にチフスに感染した。夫人を看護し続けたフィヒテもチフスに感染、間もなく急逝。52歳であった。遺体はベルリンのドローデン墓地へ埋葬された。フィヒテの後にはヘーゲルがベルリン大学教授として招聘された。後年、ヘーゲルの強い希望により、ヘーゲルの遺体はフィヒテの墓のとなりに埋葬されることになった。現在は、フィヒテ夫婦とヘーゲル夫婦の墓が隣り合わせに並んでいる。

著作[編集]

- 全知識学の基礎(Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre、1794/1795年)

- 人間の使命(Die Bestimmung des Menschen、1800年)

世界大百科事典内の《ドイツ国民に告ぐ》の言及

世界大百科事典内の《ドイツ国民に告ぐ》の言及