| 諏訪大社考 |

更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2).9.6日

| (れんだいこのショートメッセージ) |

| 国譲り神話で、出雲王朝系の軍人頭のタケミナカタは諏訪地方に逃げ込み諏訪大社の神官として生き延びていくことになった。ここで、諏訪大社を検証しておく。 2006.12.3日 れんだいこ拝 |

| 【タケミナカタのその後譚】 | |

タケミナカタはその後、諏訪大社の神主として生き延びていくことになる。これを仮に「国譲り譚その8」とする。

|

| 【諏訪大社譚】 |

| 信濃国一之宮の諏訪大社は、諏訪湖を挟み南と北に上社と下社に分かれ、更にそれぞれが二社から成り立ち都合四社体制となっている非常に珍しい形態を持つ大社である。南側の上社は山を神実(かみざね)として祀っており、本宮(祭神・タケミナカタの神、健御名方神)と前宮(祭神・建御名方神の妃/ヤサカトメの神、八坂刀売神)の二宮社とからなる。 上社前宮の神事や祭祀には古くから信仰されていたミシャグジに関連するものが多く、諏訪二社四宮の中では最も古い社である。 前宮は、もともと諏訪明神(建御名方神)の末裔とされる大祝諏方氏が居住していた場所である。大祝は、諏訪明神のよりしろ(現人神)として祭祀の中心を担ってきた。これらの一帯は、神原とよばれていた。諏訪四宮のうち、本殿があるのは前宮のみである。現在の社殿は、昭和七年伊勢の神宮の御用材を以て建てられている。 北側の下社は樹木を神実として祀っており、春宮と秋宮のそれぞれ二宮社から成る。春宮の祭神はタケミナカタ(建御名方)の神とその妃であるヤサカトメ(八坂刀売)の神)である。建御名方神の兄である八重事代主(やえことしろぬし)の神が合祀されている。 下社秋宮の祭神はヤエコトシロヌシ(八重事代主神)の神である。幣拝殿の見事な彫刻は江戸中期の名匠、立川和四郎富棟の代表作。大注連縄が飾られた三方切妻造りの神楽殿、樹齢約八百年の「根入りの杉」、青銅製では日本一大きいとされる狛犬など見どころがたくさんある。幣拝殿、神楽殿ともに国の重要文化財になっている。 上社の本宮と前宮が、本社と摂社の関係なのに対して、下社の秋宮と春宮は同格とされている。一説に、狩猟民族的な性格を有している上社に対し、下社は農耕民族的な性格を有していると云われている。近くには(万治の石仏)もある。 この四社を総称して諏訪大社と云う。諏訪大社は信濃国の一之宮であり、北は北海道から南は九州の鹿児島に至る日本全国に五千数百の系列神社を持つ各地の諏訪神社の総本社であり、国内にある最 も古い神社の一つである。昔から諏訪大明神叉はお諏訪さまと親しまれている。 |

| 武御名方富尊の居た科野(信濃)。ここは武御名方富尊の長男彦神別尊が、今の長野市善光寺平を統治し、二男の出速雄尊が諏訪盆地を、三男・守達尊が北部信濃(上水内)を、十男の外県神が飯田地方を、そして末子で十二男の興波岐尊が佐久地方を、れぞれ統治していたとの記録がある。 |

| 【「御柱祭」(みはしら祭、おんばしら祭)】 |

| 諏訪大社は一般に武神、農耕神、狩猟神、守り神として信仰されているが、本来は古来から信仰されていた土着の国津神であり、その縄文時代以来の土着信仰は、「御柱祭」(みはしら祭、おんばしら祭)、諏訪湖を渡る「御神渡り」などの祭祀行事に名を残している。 「御柱祭」の正式名称は「式年遷宮御柱大祭」であり、天下の奇大祭として全国に知られている。御柱祭神事を司る諏訪大社は諏訪湖の周辺に4箇所の境内地を持っています。まず上社と下社に分かれ、諏訪市に上社本宮、茅野市に上社前宮があり、下諏訪町に下社春宮と下社秋宮がある。「御柱祭」は、寅と申の年にあたる7年目毎に、諏訪地方の6市町村の人々がこぞって参加執行する大祭である。上社は八ヶ岳山麓の御小屋山社有林から、下社は霧ヶ峰東俣国有林から、それぞれ直径2m,長さ約16m,重さ約20トンにもなる樹齢150年を優に超えるモミの巨木を8本づつ人力だけで山から切り出す。 2月中旬、8本の柱を引きずって運ぶ担当地区を決める抽選式が諏訪大社上社本宮で15日行われる。「本一」(ほんいち)とも呼ばれる「本宮一之柱」(ほんみやいちのはしら)が1番人気の柱で最も大きく先頭を切る。協定で曳行担当を定める下社(下諏訪町)に対し、上社御柱では古くから、諏訪市の一部、茅野市、富士見町、原村を8地区に分け、本宮、前宮の御柱各4本の分担をくじ引きで決めている。境内に詰めかけた3000人近い氏子が見守る中、くじ引きが行われ、本宮1、前宮1、本宮2、前宮2、本宮3、前宮3、本宮4、前宮4の8本の曳行担当が決まる。山から切り出された巨木8本は、綱置場(綱渡り)、穴山(大曲り)、子ノ神前、木落し上、木落し、川越し、御柱屋敷の路程を上社、下社それぞれの順にそれぞれ3日間かけて行われる。 4月上旬、「山出し祭」の見ものは「木落とし」で、人力で運ばれてきた巨木が鈴なりの氏子を乗せ急坂を壮麗に駆け下りる。「山の神様、お願いだ」という「木やり歌」に続き、「ヨイサ、ヨイサ」の掛け声が響く中、振り落とされないよう氏子がしがみ付いた巨木が、土埃を上げながら斜度約27度の坂を滑り落ちる様子が圧巻である。観客から大歓声が上がる。続いてを茅野市の街まで運ぶ「上社山出し」になる。 5月上旬、山出しされた巨木の里曳き祭が行われる。午前7時過ぎ、晴天の山あいに木やり唄が響き、「本宮一之柱」を運ぶ約千名を先頭に大勢の氏子が「ヨイサ、ヨイサ」の掛け声とともに次々と木を引いて行く。上社は約20km、下社は約12kmの御柱街道を独特の”木遣り唄”に合わせて人力のみで曳き、上社、下社の順に各神殿の四隅に建てる。 5月中旬、下社宝殿遷座祭。6月中旬、上社宝殿遷座祭。「御柱祭」は、4月上旬の山出し祭りと5月の里曳木祭り、宝殿遷座祭、秋の小宮祭りから成る。他にも川を越える「川越し」などの壮観な見せ場がある。里曳木祭りでは、騎馬行列や長持ち、花傘踊りなど時代絵巻が繰り広げされ、2ケ月にわたって諏訪地方は祭り一色に染まる。秋に行われる小宮祭りは子供祭りで、全国の市町村にある諏訪大社へ御柱を曳航し神殿の4隅に御柱を建てる。基本的には4月に執り行われる御柱祭りの分社祭りである。 人が神を祀るには二つの大まかな形があるという。一つは岩に出現させる岩座(いわくら)信仰であり、一つは木に神を下らせる「ひもろぎ」(神籬:古来、神霊が宿っていると考えた山・森・老木などの周囲に常磐木を植えめぐらし、玉垣で囲んで神聖を保ったところ)信仰があるといわれる。「ひもろぎ」信仰が発展し、人々は森の中の大きな木を神祀りの社として神社の原形をつくったという。 地鎮祭などで神官が中央に一本の青木を立て、天に向かって声を上げるあのきわめて自然な祭りの形が御柱に通じるともいわれている。 諏訪大社の本家は出雲大社であると云われている。諏訪大社の上下あわせて四社それぞれの四本の柱は本社の出雲大社を模写したもので、本社に崇敬の念を表したものであるとも云われる。柱は、神の依代(よりしろ)である。諏訪大社では、本家・出雲大社の大柱の造営技術を受け継ぎ、自らの社殿の造営に生かしたものが、現在の「御柱祭」となって継承し残されているとも想像できる。(「本日・年月日」参照) |

| 【諏訪大社史】 |

| 諏訪大社は、神宮皇后の三韓出兵の折、諏訪大神の神助ありと伝えられている。 691(日本書紀持統天皇5)年、諏訪大神として登場する。これが初見となる。 平安初期、桓武天皇の命を受けた征夷大将軍坂上田村麻呂が、途路諏訪大明神の大前に戦勝祈願され、平定後、神恩感謝のため、諏訪郡の田畑山林各千町歩と毎年の作稲8万4千束の奉納が為されている。 鎌倉時代、源頼朝が、源氏再興の守護神として篤く崇敬して社領を寄進し、叉大社の重要な祭典である御射山御狩神事に年々諸国の武将を率いて参列している。 戦国時代、隣国甲斐の武将武田信玄が、お諏訪さまを信仰し、武田家の護り神と崇め、社殿の造営や社領等を寄進し、廃絶していた祭祀をも再興させ、あるいは各地への戦いの際にはその都度参詣し、武運長久の祈願を込め、諏訪南宮法性大明神の旗印を先頭に出陣している。 徳川時代、初代家康の信仰が厚く、上社本宮に神門を寄進、三代家蜜以下歴代将軍が上社に千石、下社に五百石、都合千五百石の社領を寄進している。 |

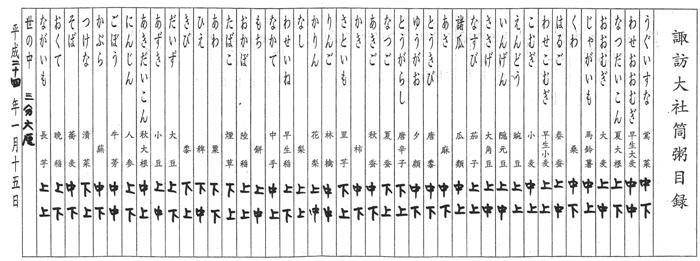

| 【諏訪大社の筒粥神事考】 | |

「粥占神事2012」、「諏訪春宮の筒粥神事(前編) 〜慌てず,急いで,確実に〜」、「諏訪春宮の筒粥神事(後編) 〜粥占の結果は〜」。

|

|

| 【タケミナカタ】 | |||

| 「ウィキペディア/タケミナカタ」その他参照。

タケミナカタは、古事記、先代旧事本紀等に伝わる日本神話の神。但し、日本書紀には記載がない。古事記、先代旧事本紀では「建御名方神」(たけみなかたのかみ)、他文献では「南方刀美神」(みなかたとみのかみ)、「御名方富命」、「建御名方富命」等とも表記される。また数ある健御名方富命彦神別神社では「建御名方彦神別命」と称されることもあるが、この名称は御子神の名とする説もある。姉倉比売神社では「武御名方主命」と伝わる。「御穂須須美命」と同一神とする説もある。諏訪大社(長野県諏訪市ほか)の祭神として祀られ、諏訪明神、諏訪大明神、お諏訪さま等とも呼ばれる。諏訪大社上社本宮(長野県諏訪市)では上社の主祭神に建御名方神を、下社の主祭神に妃神の八坂刀売神を祀る。 古事記においては大国主神(オオクニヌシ)の御子神で、事代主神(コトシロヌシ)の弟神とされている。しかし大国主神の系譜を記した箇所にはタケミナカタの記載がないため母は明らかでない。先代旧事本紀の「地祇本紀(地神本紀)」では大己貴神(大国主)と高志沼河姫(こしのぬなかわひめ)の御子神とされる。ただし古事記において、兄の事代主神を生む神屋楯比売命より先に沼河比売を娶っている。「ミナカタ」の名称については、「水の方」(ミ+ナ+カタ)として諏訪湖畔を指すとする説、「水潟」(みなかた)や「宗像」(むなかた)の意とする説などがあるが、詳らかでない。 |

|||

| 信仰 タケミナカタは諏訪大社のほか諏訪大社から勧請された全国の諏訪神社で「諏訪神」として祀られている。この諏訪神は、梁塵秘抄に「関より東の軍神、鹿島、香取、諏訪の宮」とあるように軍神として信仰されたほか、農耕神・狩猟神としても信仰された。また風の神ともされ、元寇の際には諏訪の神が神風を起こしたとする伝承もある。なお延喜式神名帳ではタケミナカタとの関連が推測される神社として、信濃国水内郡に「健御名方富命彦神別神社」の記載があるほか、阿波国名方郡に「多祁御奈刀禰神社」の記載がある(後者は単に「雄々しく港を守る神」の意味か)。 |

|||

| 霊廟

国史にも見えるタケミナカタの霊廟としては、諏訪大社(長野県諏訪市ほか、信濃国一宮)が知られる。国史や延喜式神名帳等で同社の神名は「建御名方富命神」、「南方刀美神」等と表記され、神階は順次昇叙のうえ貞観9年(867年)に従一位勲八等に達している。国史では妃神として「建御名方富命前八坂刀売命神」の記載も見える。現在の諏訪大社では、タケミナカタは上社の主祭神に、八坂刀売命(妃神)は下社の主祭神に祀られている。 なお、前述のように古事記ではタケミナカタが「科野国州羽海」まで追われた旨は記されているが、諏訪大社との関わりについては記されていない。一方、先代旧事本紀、地祇本紀(地神本紀)では、「建御名方神 坐信濃国諏方郡諏方神社」として、諏訪大社に鎮座する旨が明記されている。 |

|||

古事記・先代旧事本紀における神話タケミナカタは、古事記では葦原中国平定(国譲り)の場面で記述されている。これによると、タケミカヅチが大国主神に葦原中国の国譲りを迫った際、大国主神は御子神の判断に任せると述べた。コトシロ主が承諾すると、大国主神は次はタケミナカタが答えると言った。タケミナカタは巨大な岩を手先で差し上げながら現れ、タケミカヅチに力競べを申し出た。そしてタケミカヅチの手を掴むと、タケミカヅチの手は氷や剣に変化した。タケミナカタがこれを恐れて下がると、タケミカヅチはタケミナカタの手を握りつぶして放り投げた。タケミナカタが逃げ、タケミカヅチがこれを追い、ついに科野国(信濃国)の州羽海(すわのうみ、諏訪湖)まで追いつめた。但し、決着が着かなかった。そこで、タケミナカタは科野国の地から出ない旨と、大国主神、八重事代主神に背かない旨、葦原中国を天つ神の御子に奉る旨を約束した。以上の神話は日本書紀には記載されていない。一方、先代旧事本紀、天神本紀では、古事記と同様の説話が記載されている。 旧事本紀における国譲り神話は諏訪大社の縁起である諏方大明神画詞(1356年成立)の冒頭に採用されているが、タケミナカタの敗戦と逃亡、追いつめられ殺されようとした話は見られない。編纂者の諏訪円忠が削除したと考えられる。

タケミナカタは日本書紀における国譲り神話、または出雲国風土記や出雲国造神賀詞に録されている出雲国の伝承に一切登場しないため、本来は出雲と無関係な諏訪地方の神話の神であり、それが古事記に挿入されたとする説が知られる。その説において、古事記の編纂に関わった多氏の太安万侶が同族の科野国造家(金刺氏)の影響で、諏訪に伝わる新来神と地主神(ここではタケミナカタと洩矢神)の争いの伝承を脚色して中央神話に組み込んだと推測されている。 |

|||

| 洩矢神との戦い

国史では征服される神として描かれるタケミナカタは、諏訪の伝承では征服する神として登場する。 明神入諏神話の最古の記録は、宝治3年(1249年)の諏訪信重解状(大祝信重解状、大祝信重申状とも)である。これは上社と下社間でいずれが本宮であるかと争った際、上社

また同文献の「御神宝物事」によると、大明神は天降るさい、御随身の神宝として

画詞の作者は、古事記に出てくるタケミナカタを巻頭に出し、地元伝承の明神入諏神話を藤島社の由来にかけて述べている。明神と守矢の抗争の伝承を巻頭に出さず、小さく扱ったものとみられる。 解状や画詞のほかには、神氏系図(前田氏本)、神家系図(千野家本)などにも同系統の説話が記録されている。なお、江戸時代に書かれた伝承記録の中では、洩矢神と諏訪明神(藤島明神)が二つの藤の木を絡ませて争ったという異伝も見られる。

|

|||

矢塚男命(蟹河原長者)洩矢神のほかにタケミナカタと対抗した神々の伝承もいくつか存在する。その中の一つは、タケミナカタの入諏時、洩矢神と戦って命を失う国津神・矢塚男(やつかお)命の話である。

民話では「 |

|||

その他の神々 諏訪下社の |

|||

| 体なき諏訪神

諏訪上社の祭神であるタケミナカタは神氏(じんし・みわし)の祖神とされ、神氏の後裔である諏訪氏はじめ他田氏や保科氏など諏訪神党の氏神としても信仰された。また、上社の最高位の神官だった 諏方大明神画詞の「祭第一 春上」によれば、

有員とは、桓武・平城天皇の時代に生きたと伝わる人物である。桓武天皇の皇子とする文献もあるが、史実では坂上田村麻呂を通じて朝廷に接近した上社中興の祖と思われる。一方、『異本阿蘇氏系図』と『大祝本神氏系図』では、用明天皇時代に生きた、科野国造家(金刺氏)出身の |

|||

蝦蟆神退治『上社物忌令』と『陬波私注』には諏訪明神が天下を悩ませる蝦蟆神を退治する話が元旦に行われる蛙狩神事の起源譚として語られている。

更に明神が退治した蝦蟆神を竜宮城に通ずる穴に閉じ込め、石でふたをし、その上に座した、ともいわれている。この話については、蛇神としてのタケミナカタと土地神(ミシャグジもしくは洩矢神)による神権争奪を意味するという説や、陬波大王の悪龍退治の同系異伝もしくは変奏とみる説、あるいは諏訪明神と同定される降三世明王と宇賀神の三毒退治を表すという説などがあげられている。 |

|||

|

諏訪の龍蛇神 昔から諏訪神社の神体は蛇で、神使も同じく蛇だといわれている。 諏方大明神画詞の中で、諏訪明神やその眷属が龍、もしくは蛇の姿を取るという逸話がいくつか採り上げられている。太平記(巻三十九)にも、蒙古襲来の時に、

「 |

|||

| 妃神 タケミナカタの妻とされるのは下社の主祭神・ |

|||

| 御子神 タケミナカタとヤサカトメの間に生まれた御子神の数は資料や各地神社の由緒によって違いがあり、すべての神名を拾ってみると、おおよその二十五柱の御子神が確認できるが、異名による重複が含まれている可能性も非常に高い。 一例としては、山田肇(1929年)に記されている二十一柱の御子神をここで挙げる。

|

|||

| 一方、上社前宮境内にある若御子社に祀られている二十二柱の御子神は次の通りである。 | |||

| なお、下社の春宮と秋宮の境内にある若御子社、または秋宮付近にある若宮神社には御子神十三柱が祀られている。更に諏訪郡内に十社ある「十五社神社」にはタケミナカタ、ヤサカトメ、御子神十三柱(合計十五神)が鎮座されている。また、須波若彦命を祀る習焼神社のように、単独で祀られる場合もある。さらに、御子神を祀る神社も諏訪群外にも数多く存在する。 | |||

|

現在に伝わる御子神たちの名称をはっきりと記すのは幕末に書かれた諏訪旧蹟誌が最初であるが、嘉禎の奥書を持つ(が、室町末期・江戸初期と考えられている)根元記と祝詞段には小波木・コハキ(興萩命)、またはイスハイ・イスハエ(出早雄命)の名が既に出てくる。また、平安時代に編纂された日本三代実録には、安達神(宇達神とも。守達神か)、妻科(地)神、馬背神、会津比売神(かいづひめのかみ)、草奈井比売神(くさないひめのかみ)、八県宿禰命神(やつあがたすくねのかみ)、出早雄神、蓼科神、池生神、槻井泉神と、孫神とされる神も含め十柱の名が確認できる。一般に、諏訪御子神の多くは国学が流行した江戸後期に「再発見」されたもので、実はそう古くはないと考えられるが、「諏訪御子神十三柱」という概念の原型が中世には既に確認できる。 |

|||

中世における王子神 室町時代に生きた神長官の守矢満実によれば、 「誠ニ当社御神の王子にて、外県両人は上野一宮御腹、内県大県四人は下宮ニやどらせ給、御誕生うたがひなし。御左口神も十三所と申も、当社の王子御一体、今こそ |

|||

御子神とミシャグジ土地開発の功を立てたとされる十三柱の御子神は草分けの神であるミシャグジと同定される場合がある。 明治時代の神社明細帳においては、諏訪に存在していたおよそ40のミシャグジ社のほとんどがタケミナカタ(諏訪大神)の御子神を祀る神社と記録され、ミシャグジの名を祭神として出していた芹ヶ沢の御射宮司社もミシャグジを「健御名方命御子」としていた。 |

|||

|

諏訪上社前宮の所政社。所末戸社とも云う。まんどころしゃ、とこまつしゃ等と呼ばれているとも云う。その前に子安社がある。祭神は高志沼河比売神。建御名方神の生母である。上社拝殿から拝むラインに、御社宮司総社と所政社が掛かっている。祭神は不明。その祭祀は、旧暦三月未(ひつじ)日に稲の穂を積みそのうえに鹿皮を敷いて大祝の座とし假家(仮の家)をかまえて神事を行っている。大祝が定めで参詣する社十三ヶ所(上十三所)のうち第一とされており、らこの社の重んぜられたことがわかる。稲の穂の神は御穂須須美命だ。父/オオナモチ(大穴持命)、母/ヌナガハヒメ(奴奈宜波比賣命)という。

|

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)