この神楽殿は、「もともと明治12年出雲大社教が組織化された当時、その教化のために大国主大神さまを本殿とは別におまつりしたことに由来します」ということで、今は、「全国には出雲大社教のおしえを広く伝えるための教会や講社がありますが、それら教会・講社に属する人々が揃ってお参りされおまつりを受けられることを「おくにがえり」と言い、ここ神楽殿でそのおまつりが奉仕されます」とのことですから、出雲大社教(いずもおおやしろきょう)の総本部講堂って感じでしょうか。

一旦は、1882年(明治15年)の神官教導職分離令によって、出雲大社と出雲大社教は別組織となったようですが、第二次世界大戦後、実質的に一体化したようです。

「昭和26年4月に出雲大社と出雲大社教はもとの姿に立ち返って、出雲大社の職員は同時に出雲大社教の職員となり、出雲大社宮司は国造として出雲大社教を総攬し、出雲大社教統は管長として出雲大社教を一教統制して、出雲大社教は言わば出雲大社の教務部として、出雲大社の御神徳布教、教信徒の教化育成にあたることになりました」

出雲大社教/概要・歴史

Wikipedia/出雲大社教

ちなみに出雲大社教は、出雲国造千家氏の創設した教団であり、もうひとつの出雲国造である北島氏の創設した教団は出雲教となります。

出雲教ホームページ

Wikipedia/出雲教

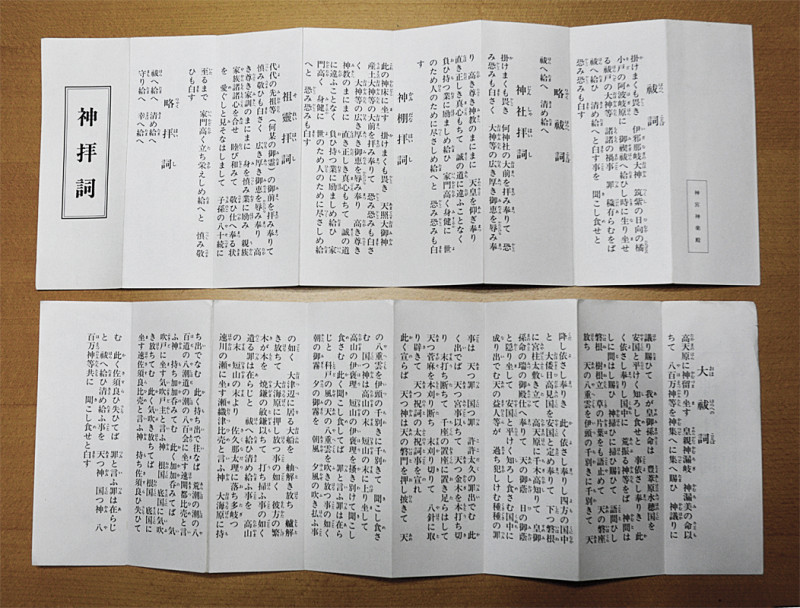

ここで『出雲大社教神拝詞集』をお頒け頂いて、ようやくお唱えする祝詞に目処が立ちました。その内容の概略は以下の通りです。 |

目 次

一 祓 詞

二 謝恩詞

三 神拝詞

四 神 語

五 称賛神徳皇恩詞

六 毎朝祖霊拝詞

七 幽冥神語

八 祝 詞

九 出雲大社拝詞

十 大祓詞

十一教会諄辞集跋

出雲大社大宮司大教正 千家尊福撰

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中略

神さまを拝むには、先づ拝礼して、祓詞(或いは大祓詞)を唱えて、心・身を清め、日頃の神さまの御愛情に感謝して謝恩詞を申上げ、そうして、神拝詞を唱えて祈願し、神語を唱えて、神さまの〝むすび〟の御魂の御光をいたゞく、という順序で行ひ、最後に再び拝礼しなさい。

◎拝礼は、一拝祈念二拝四拍手一拝の作法でしなさい。

◎祝詞は、教信徒の方々のお集りのとき唱えなさい。

◎称賛神徳皇恩詞は常に唱えなさい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中略

平成二十六年六月一日 十三版

著 者 出雲大社大宮司大教正 千家尊福

編集発行 島根県出雲市大社町 出雲大社教教務本庁 |

著者の千家尊福(たかとみ)は、1845年(弘化2年)に第79代出雲国造千家尊澄(たかずみ)の子として生まれました。1872年(明治5年)に第80代出雲国造へと就任した翌年1月、大社の氏子で出雲大社敬神講を結成して8月に祖霊社を造営鎮祭、9月には敬神講の組織を出雲大社教会としてあらためました。以降、組織を出雲大社教院と改称し、出雲大社教会東京出張所を開設。それから尊福は、祭神論争における「出雲派」の中心人物として「伊勢派」と対立します。論戦は「出雲派」有利で推移しますが、「伊勢派」による裏工作によって、1881年(明治14年)の神道大会議で勅裁が下されてしまい、「伊勢派」勝利の結果となります。

Wikipedia/国家神道/神道事務局 祭神論争

そこで翌1882年(明治15年)には、神官が教導職に就くことを禁ずる「神官教導職分離令」が通達されたことにより、尊福は出雲大社教会を出雲大社から独立させて「神道大社派」を設立します。同時に、国造職は弟の尊紀(たかのり)に譲ってしまい、自らは管長として布教に専念しました。まさに「生真面目」出雲の意地を貫く“生き神様”としての面目躍如です。

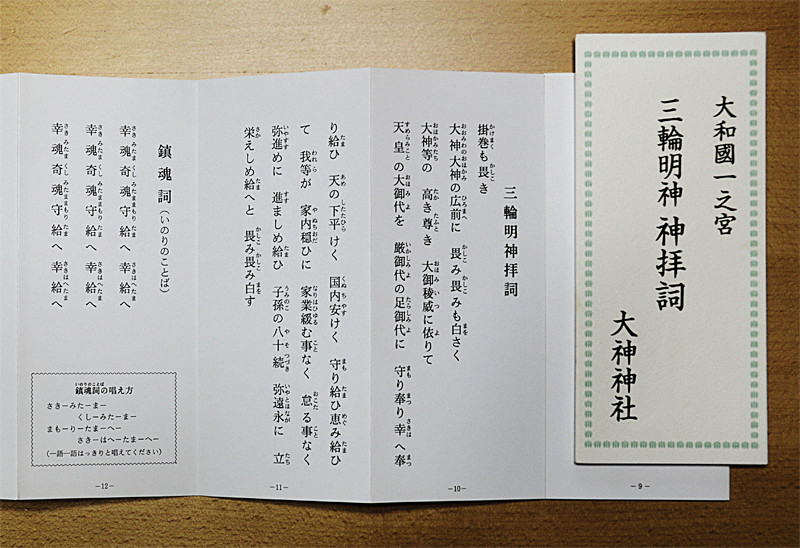

ともあれ出雲大社での参拝では、祓詞→大祓詞→謝恩詞→神拝詞→神語、ということで間違いや失礼はなさそうです。なお、出雲大社の祓詞は一般的な神社本庁蔵版の祓詞と、かなり違っています。また、大祓詞は神社本庁蔵版とほぼ同じですが、私の見たところ2カ所の違いがあります。ひとつは、最後の速佐須良比売の段が終わった所で、神社本庁蔵版には「此(か)く佐須良(さすら)ひ失(うしな)ひてば*罪(つみ)と言(い)ふ罪(つみ)は在(あ)らじと」となりますが、出雲では*の部分に「今日(けふ)より始(はじ)めて」と入ります。もうひとつは、最後の最後、神社本庁蔵版では「聞食(きこしめ)せと*白(まを)す」が、出雲では*の部分に「恐(かしこ)み恐(かしこ)みも」が入ります。もちろん謝恩詞と神拝詞は、出雲大社オリジナルのものです。そして神語は、大神神社の鎮魂詞とほぼ同じでした。違いは、出雲「守り給ひ」と三輪「守り給へ」の「ひ」と「へ」だけです。詳しくは、以下の通りとなります。

※もし誤字脱字などございましたらご指摘お願いします |

祓 詞

掛巻(かけまく)も恐(かしこ)き伊邪那岐(いざなぎ)の大神(おおかみ)筑紫(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小門(をど)の阿波岐原(あはぎはら)に。御禊(みそぎ)祓(はら)ひたまひし時(とき)に生(な)り坐(ま)せる祓戸(はらひど)の大神たち。惟神(かむながら)なる大道(おほみち)の中に生(うま)れて在(あ)りながら。其(その)御蔭(みかげ)をし深く思はずて皇神(すめかみ)たちの御恵(みめぐみ)を大呂加(おほろか)に思ひたりし時(とき)に過(あやま)ち犯(をか)せるは更(さら)なり。今も罪(つみ)穢(けがれ)あらむをば。祓ひたまひ清め給へと白(まを)すことを。八百萬(やほよろづ)の神たち共に聞食(きこしめ)せと恐み恐みも白す。

|

大祓詞

Wikisource/大祓詞+「今日(けふ)より始(はじ)めて」「恐(かしこ)み恐(かしこ)みも」 |

謝恩詞

掛巻(かけまく)も恐(かしこ)き大神(おおかみ)の大前(おおまえ)に恐み恐みも白(まを)さく。大神の広き厚き恩頼(みたまのふゆ)に依(よ)りて。食物(おしもの)衣服(きもの)住居(すみか)を始め萬(よろづ)の事等(ことら)。求むる任(ま)に得(え)しめ給(たま)ひ。勤(つと)むる任(ま)に成(な)らしめ給ひ。親族(うから)家族(やから)和(にぎ)び睦(むつ)び日(ひ)に異(け)に心安(うらやす)く楽しく撫(な)で給ひ守り給ひて。顕世(うつしよ)を去りぬる後(のち)の魂(たましひ)も永久(とこしえ)に治(をさ)め給ひ恵み給ひ。幽世(かくりよ)の制(みのり)の任(ま)に神の列(つら)に入(い)らしめ給ひ。裔(はつこ)の弥(いや)次々(つぎつぎ)をも守り幸(さきは)ひぬべく。穴那比(あななひ)給ひ助け給ひて。顕世(うつしよ)も幽世(かくりよ)も楽しみ喜(よろこ)びの変わる事(こと)なく盡(つく)る事なく。恵み給ひ愛(うるはし)み給はむ事を嬉(うれ)しみ辱(かたじ)けなみ。称事(たたへごとを)竟奉(へまつ)らくを御心(みこころ)も平和(なごやか)に聞食(きこしめ)せと恐み恐みも白す。 |

神拝詞

掛巻(かけまく)も畏き(かしこ)大国主大神(おほくにぬしのおほかみ)(又相殿(あひどの)に坐(ま)す皇神(すめかみ)等(たち))の大前(おほまえ)に恐(かしこ)み恐みも白(まを)さく。大神等の高き尊(たふと)き御惠(みめぐみ)の蔭(かげ)に隠(かく)ろひ平(たひら)けく安(やすら)けく有経(ありふ)る事(こと)を嬉(うれ)しみ忝(かたじけ)なみ。日(ひ)に異(け)に拝(おろが)み奉(まつ)る事の状(さま)を。美(うま)らに広(ひろ)らに聞食(きこしめし)相諾(あいうづな)ひ給(たま)ひて。今も往先(ゆくさき)も弥(いや)益(まし)に御霊(みたま)幸(さき)はひ給ひて。天下(あめのした)国といふ国。人といふ人の悉(ことごとく)。有(あり)と有(あ)る物(もの)皆な安く穏(おだひ)に立栄(たちさかえ)しめ給ひ。何某(なにがし)(我)が家には内より起る災害(わざわい)無(な)く。外より入来(いりく)る禍事(まがごと)無(な)く。親族(うから)家族(やから)等(ども)賦与(さず)け給へる魂(たましひ)は穢(けが)さじ。依(よ)さし給へる職業(なりはい)は怠(おこた)らじと身(み)を修(おさ)め心を励(はげ)まし。人(ひと)と有(あ)る可(べ)き理(ことはり)の任(ま)に。恪(いそ)しみ勤(つと)めしめ給ひ。為(なし)と為(な)す事等(ことども)をば。幸(さき)く真幸(まさき)く令在(あらしめ)給ひて。病(やま)しき事なく煩(わずら)はしき事なく。子孫(うみのこ)の弥(いや)継々(つぎつぎ)に家門(いえかど)高く広く弥(いや)栄(さかえ)に立ち栄(さかえ)しめ給へと乞祈奉(こいのみまつ)らくを大御心(おほみこころ)も和柔(なごやか)に聞食(きこしめ)せと(御饗(みあえ)の物(もの)供(そなへ)奉(まつ)りて)恐み恐みも白す。

神 語

幸魂(さきみたま)奇魂(くしみたま) 守(まも)り給(たま)ひ 幸(さきは)へ給(たま)へ。

幸魂(さきみたま)奇魂(くしみたま) 守(まも)り給(たま)ひ 幸(さきは)へ給(たま)へ。

幸魂(さきみたま)奇魂(くしみたま) 守(まも)り給(たま)ひ 幸(さきは)へ給(たま)へ。

|

| ちなみに、伊勢の神宮神楽殿で頒布されている↓神拝詞は、神社本庁蔵版と全く同じです。

|

| そして、大神神社の↓『三輪明神神拝詞』での、三輪明神神拝詞と鎮魂詞(いのりのことば)です。

|

神社本庁とは、日本各地の神社を包括する宗教法人で、伊勢神宮を本宗とします。

神社本庁ホームページ

Wikipedia/神社本庁

“庁”という名称で公的なイメージがありますけれど、あくまで私的な1つの宗教法人です。そして神社本庁の関係団体に、神道政治連盟という政治団体があります。

神道政治連盟ホームページ

Wikipedia/神道政治連盟

LITERA/神社本庁が安倍の地元で鎮守の森を原発に売り飛ばし!反対する宮司を追放 |

もうひとつの話題は、大祓詞についてです。

大祓詞とは、前にも書きました通り、延喜式巻八「祝詞」の「六月晦大祓」を元にした祝詞です。そもそも毎年6月と12月の末日に行われる大祓の際、参集者へ対し宣り聞かせるものでしたが、後に神に対して唱えられるようになりました。そうして大祓詞として伝えられて来ましたが、1914年(大正3年)の内務省選定によって大きく改訂され、それまで「天つ罪・国つ罪」として具体的に列挙されていたものが省略されます。

旧「天(あま)つ罪(つみ)と 畦放(あはなち)溝埋(みぞうめ)樋放(ひはなち)頻蒔(しきまき)串刺(くしさし)生剥(いきはぎ)逆剥(さかはぎ)屎戸(くそへ)許多(ここだく)の罪を天つ罪と法(の)り別(わ)けて

国(くに)つ罪と 生膚断(いきはだたち)死膚断(しにはだたち)白人(しらひと)胡久美(こくみ)己(おの)が母犯(おか)せる罪己が子犯せる罪母と子と犯せる罪子と母と犯せる罪畜(けもの)犯せる罪昆虫(はふむし)の災(わざはひ)高(たか)つ神の災(わざはひ)高つ鳥(とり)の災(わざはひ)畜(けもの)仆(たふ)し蟲物(まじもの)為(せ)る罪許許太久(ここだく)の罪出(い)でむ」。

↓

新「天(あま)つ罪(つみ)国(くに)つ罪(つみ)許許太久(ここだく)の罪(つみ)出(い)でむ」。

Wikipedia/天つ罪・国つ罪

そこで、どうしてこのような改訂が行われたかについて、Wikipedia/天つ罪・国つ罪では「国つ罪に差別的な表現がある」、Wikipedia/大祓詞では「罪の内容については、今日の「罪」の観念にあわないものが多く、差別的ととられかねないものもあることから」と説明されています。確かに、神社や神棚にお参りする際、とても口にしたいとは思えない言葉の数々ですから、この改訂にはずいぶん助けられていると思いますけれど、長らく人々によって唱え続けられた内容ですし、単に「差別的」というだけで省略されたとも思えませんので、この改訂について理由や経緯を詳しく知りたいと思い、色々と調べてみました。けれど、どこにもこの件に関しては記されておらず、アンタッチャブルな問題なのかと疑問に思っていました。例えば、『現代人のための祝詞─大祓詞の読み方─』という一般向けですが比較的専門的な書籍にさえ、この改訂へは一切触れられていません。そうして幾ばくかの月日が経った時、思いもしなかった書籍に、その経緯の一端が綴られていることを知ります。

その巻頭、歌人で芸術院会員の岡野弘彦氏の書かれた「神々の物語」の「三、よみがえるべき民俗信仰」で、下のように記されていました。

| 「神前で大祓の祝詞をとなえるときには、「天つ罪と……」「国つ罪と……」と、罪の条々をひとつひとつ数え上げて、自分の身の犯しをかえりみながらとなえるのが、延喜式に定められた古いかたちであり、近代にいたるまで崩れることなく守られていた。ところが大陸に戦火が拡大してしばらくたったころ、突然に内務省の神社局から各神社に通達があって、神前で大祓の祝詞をとなえるときには、ただ「天つ罪・国つ罪成りいでむ」と言って、その罪のひとつひとつをとなえることはやめるようにという指示があった。詳細な説明は何もなかったが、理由は簡単である。国つ罪のなかに「生き肌断ち・死に肌断ち」の項目があって、戦場で兵隊たちが命令によってその罪を連日犯しているのに、その行為が日本人の古来からの罪障感に反するというのでは、考えの単純な為政者や軍人にとっては都合が悪かったのだろう。思えば浅はかな軍国下の宗教心の統制であった。そういう末梢的な統制が、日本人の伝統的な心のエネルギーを消失させ、敗戦にいたらせたのであった」。 |

ここでいう「大陸に戦火」とは、日中戦争(1937年~1945年)のことでしょうから、1914年の内務省選定による大祓詞の改訂は、統制の厳しい時代だったにもかかわらずそれまで一般には普及しておらず、普及させようとも思われていなかったように考えられます。しかし、支那事変(1937年)に始まった日中戦争の戦局が拡大するに伴って、改訂版を強制的に普及させることになった、ということのようです。もしそのようなことだったとしたら、とても問題だと感じられることは、このような経緯を未だ広く伝えないまま、神社本庁はその説明責任を全うせず、神社・神道関係者も口をつぐんだままだということです。

それでは何故、『伏見稲荷大社(日本の古社)』という書籍で、唐突にアッケラカンと大祓詞の改訂版について、このような歴史が語られたのでしょう? その背景にある事情については、やはり伏見稲荷大社が、実のところ神社本庁に属さない有名有力な単立の神社であること、つまり伏見稲荷大社には神社本庁へ何も遠慮する責任も立場にもないということがあるのだと思われます。逆にいえば、大多数を占める神社本庁に属する神社や関係者が、事々につけ神社本庁の顔色を伺って気を遣っている、ということなのかも知れません。日本神社界の闇も、それなりにかなり深そうですが、願わくば世界に誇れる平和の聖地として、変革していって貰いたいと思います。 |

|

|

![]()

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)