その論拠として田中が挙げたのは、かつて鉄道によって北海道の開拓が進み、大きく人口が増加したことだ。赤字ローカル線の廃止についても「鉄道が地域開発に果す先導的な役割は極めて大きい。赤字線の撤去によって地域の産業が衰え、人口が都市に流出すれば過密、過疎は一段と激しくなり、その鉄道の赤字額をはるかに超える国家的な損失を招く恐れがある」と論じた。

実際に、田中内閣時代に赤字線廃止の方針はストップした。また、田中が設立に関与したとされる日本鉄道建設公団(鉄建公団)によって各地の地方路線建設も進められた。鉄建公団は、国鉄に代わり新しい路線を建設し、国鉄に貸し付けまたは譲渡するための公団だった。幹線や都市部の輸送力増強などのために、国鉄が地方路線の整備にまで手が回らなくなり、その建設をするためにつくられたものだ。

地方の発展のためとの考えに立った施策ではあったものの、こうして開業した地方路線が国鉄の赤字を増大させた一因なのは確かだ。鉄建公団が建設した路線の多くは開業前から赤字が確実視されており、開業はしたものの結局は廃止された路線も多い。結果として国鉄の赤字は拡大を続け、最終的には分割・民営化の路をたどることになった。

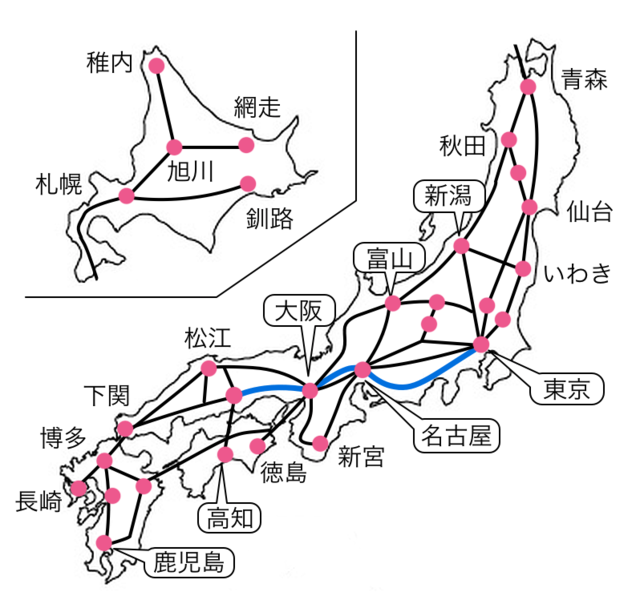

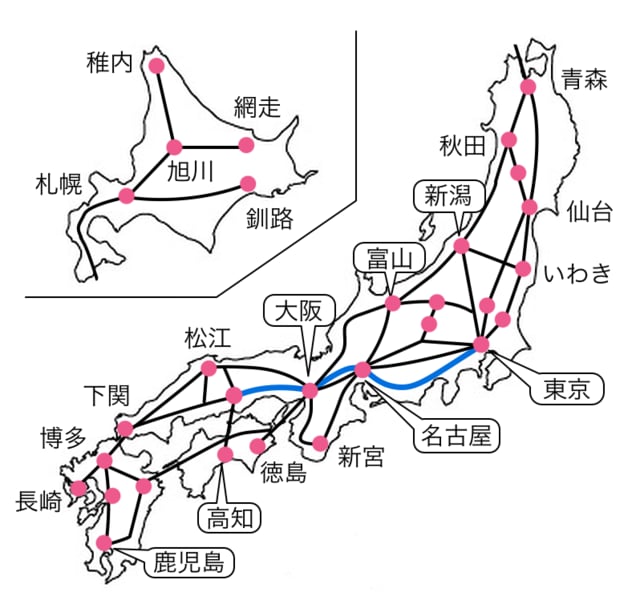

また、田中は鉄道の貨物輸送能力の増強も訴えた。大量輸送時代にあたり、そのすべてをトラックが負担することになれば、道路交通はまひすると田中はいう。そこで、新幹線を造った上で空いた線路に貨物列車を走らせ、貨物輸送力を増強するという考えだ。都市間の貨物輸送については「これまでのように駅ごとに貨物列車を仕立てたり、切離したりする方式をなるべくやめて、コンテナー専用急行列車で目的地に一気に運ぶ方式を大幅に取り入れる」としている。これは実現し、現在の貨物列車はコンテナ輸送となっている。だが、国鉄の貨物輸送自体は1970年をピークに輸送量は減少へ転じていった。さらに70年代のストライキ多発でトラック輸送への移行が進んだことで、大きな打撃を受けることになってしまった。