先進国の軍事費は2006ベースで下記の通り。

リンク

http://www.afpbb.com/article/politics/2239380/1691328

米国5300億ドル

英国592億ドル

仏国531億ドル

中国495億ドル

日本437億ドル(4.3兆円)

独国370億ドル

露国347億ドル

*データの解説、

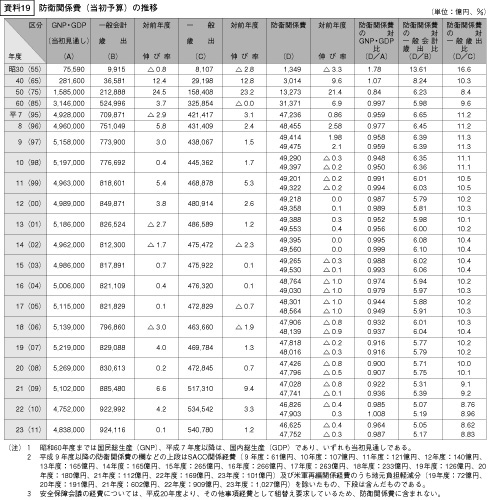

・日本の国家予算80兆円(一般会計)とした場合、軍事費は5%、これに対し、米国の国家予算2兆9,000億ドルとした場合18%で絶対額、予算に占める比率とも米国が圧倒していることが読み取れる。核兵器を保有していない国の中で、日本は最大の軍事費大国。

・軍事費の内訳は概ね下記

人件・食糧費 44.0%(2兆1015億円)

維持費など 21.4%(1兆 221億円)

装備品等購入費18.1% (8733億円)

基地対策費 9.7% (4499億円)

施設整備費 2.3% (1327億円)

(金額合計は若干の誤差あり)

・なおこれだけ高額な予算にも関わらず、「物価の違いにより、購買力平価換算軍事支出では、中国の1/12、ロシアの1/3規模であり、それを反映して自衛隊の規模は両国軍の1/6〜1/8規模であり、独力での国防は困難なので日米安保条約に大きく依存している」という意見もある。