| 別章【中盤打ちまわし攻防、急所理論篇】 |

更新日/2025(平成31.5.1栄和改元/栄和7)年4.6日

| (囲碁吉のショートメッセージ) |

| ここで、「囲碁吉の天下六段の道/中盤打ち回し攻防論、急所篇」を書きつけておく。 これは平素書きつけていたものを元に、2015年初頭辺りから1局打つごとに気づいたことを書き加え、書き直しして現在に至るものである。2015.3月、最近出くわした「囲碁紫煙荘」の「囲碁講座」、「囲碁講座part2」、「革命的格言講座」その他を参照する。以来、一局打つごとに何か教訓を引き出し、該当する箇所の書き直しをしている。これが結構面白くて為になるんだな。途中からプロの碁の対局を見ながら得た感想をも記すことにした。2016年10月、古書店で、菊池康郎(著)「囲碁に強くなる本」を手にいれた。非常に有益なことが書かれてあり、これを取り込むことにする。 ひとたびは思いつくままに書きつけ、後に推敲を加え、次第にいっぱしの囲碁理論にしたいと思っている。囲碁吉が自分の戒めの為に磨きに磨いているものであり、アマの且つそれほど強くもない囲碁吉の囲碁論であるから説得力も権威もない。囲碁吉が今後ひょっと強くなったら、ここに書いたことの値打ちが上がるだろう。今はまだまったくダメですたい。相変わらずアマの県代表レベルに3子、4子(4子、5子かな?)の手合いでしかない。何とかせんととは思っているのだが。いざ出航せん。最新の方法として、最も肝要と思われる気づきを頭出しにして並べ替えて行こうと思う。 2005.6.4日、2015.3.3日再編集 囲碁吉拝 |

![]()

| 【中盤論1(攻防)/中盤の前半、中盤、後半論】 |

| 布石、序盤に続いて中盤がやって来る。中盤はその中で前半、中盤、後半に分かれる。共通するテ-マは「道は拓ける」である。この棋理を確認しておく。 中盤は布石、序盤に比して攻防が焦点になる。相手の模様に入ったり入られたり、模様の接点付近の折衝であったりの石運びの巧拙が見どころとなる。その際、肝要なことは棋理に対しての正義性である。互いに相手の着手に対し棋理と考える着手で応じることが肝心である。この過程で自ずと形勢が定まり、棋理に反したり拙(まず)い手を打つに従い相手が優勢となる。技術的なこととして、石の強弱の判断による捌き方、石の折衝能力、無理の咎め方、咎められ方に対する応酬等々の棋力が試される。当然、読みが問われている。 中盤の前半が一段落すると中盤の中盤に転ずる。このギアチェンジ感覚がない打ち方は物足りない。この棋理を確認しておく。中盤の中盤では、「身の守り」の危機管理能力が問われる。本当に危うい個所をそのままにしておき、次善の危うい個所を勝利宣言的に手入れした場合に、本当に危うい個所が攻められ、好局をフイにすることがある。好事魔多しであるくわばらくわばら。 中盤の中盤が一段落すると中盤後半に転ずる。このギアチェンジ感覚がない打ち方は物足りない。この棋理を確認しておく。2019.2月頃の気づきであるが、中盤前半までは地に拘ることなく中央に顔を出し、中原を威圧するべく着手するのが良い。問題は、この姿勢は序盤、中盤前半までの心掛けにするべきで、その後は局面に合わせて柔軟に対応せねばならないことにある。そうであるのに、中盤後半に転じてからも中央中原経営一辺倒に精出すのは如何なものであろうか。それが正解の局面であれば引き続き中央中原経営で良い。ところが、往々にして屋上屋を重ねる重複感がある場合が多い。中盤後半ともなると、中央中原制圧の威力を利用して敵地の隅、辺に手をつけるのが正解の局面になることが多い。この場合、果敢に挑うべきだろう。その際留意すべきは、敵地の隅、辺で生きるのが目的ではないことにある。手をつけた隅、辺の石を、中央の石と繋げるのが良い。往々にして中央の石と隅、辺の石を繋げると強力なラインになり、相手の弱石を浮き立たせる効果が生まれる。相手がそれを無理やりに阻止して来た場合には隅、辺で生きる、あるいはコウに持ち込み粘る、この見合いを駆け引きしながら折衝するのが良い。隅、辺の石を生きるか、生きる権利を留保しつつ好点を打ち続けるのが良い。この展開が中盤後半の景色である。これが中盤後半の正しい打ち方だと思われる。 「中盤の棋理」で肝要なことは位取りを重視し、石が極力中央へ向かうことである。これを仮に「中央本線本筋」と命名する。「石は中央本線本筋に乗るべし」、「本線本筋を打って盤上龍の如くうねれ」。こう格言しておく。これと逆の打ち方が一線、二線ハイである。これは石が低く重い。そういう所へ打ちそうな着想になったら暫し考え直すのが良い。引き続き打つよりいったん保留して他所に打つ方が賢い場合が多い。同様に閉じ込められそうになったら、中でこじんまりと生きるより、それを拒否して中央へ出るのが良い。もっとも生死が絡んでいる場合は判断が難しい。出口求めて苦労するより中で早く治まるのが良い場合もある。あるいは捨てて他の好点に向かうのが良い。局面次第と云うことになる。 次に踏まえるべきことは極力相手の石を取らぬことである。取るぞ取るぞと脅して生きを催促しながら天王山を制圧し、次第に形勢を有利にして行くのが賢い。例え大石(たいせき)であっても、取るよりも逃がして「泳がせて」攻め立てた方が賢い例が多い。大概は取りに行くケースが多いのだけれども、よしんば召し取れても、その取り石を締めつけに活用されるのがキツイ。締め付されると、取石の目数が案外とそれほどでもないことが多い。あれこれ思えば極力取らない打ち方に徹した方が賢い。逆の場合には取らせて活用するのが良い。これらが経験則である。 当方の見損じか受け間違いにより事故った場合、どう対応するかの問題がある。結論は上手く切り抜ける方法を捜すのと、そこを触らずそのままにして転戦する方法がある。往々にして後者が良い場合が多い。 経験的に云えることはこうである。ザル読みで傷口を抱えたまま先へ進まぬが良い。傷口に対しては手入れして手厚く慎重に歩を進めるのが賢い。地に拘らず力を矯めて辛抱強く打つのが良い。地を稼ぐのは局所的には得であっても大局的には得にならないことが多い。相手が一線、二線ハイに地を稼ぎに来たら相手せず、相手の生死に関わるところへ先着する方が大きい手となることが多い。「大きい手」の意味を地計算で測るのは正しくなく、生死の急所の箇所に打つ方が大きいと心得たい。特に中央付近の石の生死に敏感でなければらない。道中で何度も生き死にを確認し生きを保全しながら打つべきである。危うい場合には後手に甘んじて生きに就かなければならい。この辺りの判断は棋力に関係している。棋理の分別が能くできるようにならないと見えてこない気がしないでもない。 2015.2.22日、囲碁吉2子置きの碁で、白が我が黒陣営にやや深く入ってきたのを下から受けて、一つ受ければ又受けざるを得ずと云うようなことになり、結局余裕で負かされた。反省するのに、下から受けて勝てると判断したのがミスであり、負けたのはそのミスのタタリだろうと思う。棋理が問われているのに棋理に逆らった打ち方の咎めを受けたのだろうと思う。今後に期す。 2015.3.1日、楽しみな局勢の碁で、相手の苦し紛れの割打ちに対し、上から被せて取りに行って隅に入られ元も子もなくしてしまった。虎の子の隅への侵入だけは防がねばならなかったと反省するも後の祭りである。相手の打ち込み石を上手に利用する術を会得せねばならないと改めて思った。それと、そもそもに於いて打つべき石の方向、駆け引きの機微が分かっていないからこういう結果になるのだとつくづく思う。 2019.2月頃の気づき。中盤で中央中原の威力に優位を獲得したのに、引き続き同様に中央中原経営に乗り出すのは屋上屋を重ねる重複感がある。この場合は、中央中原の制圧威力を利用して隅と辺への利きを生かし、その辺りに手を求めるべきである。中央中原の制空権確保は、こういう意味があるので地取りに優位に拮抗している。これが棋理である。 2025.4月頃の気づき。自分の石団は繋がるように打ち、相手の石は裂かれるよう分裂するように打つ、これがコツである。 |

| 【中盤論1(攻防)/好機、戦機、勝機、締め機】 |

| 中盤の肝要は「戦闘力」である。互いの「戦闘力」がぶつかるので自ずと攻防戦になる。この中盤攻防で知らねばならないことは、「好機、戦機、勝機、決め機、締め機の順に打て」である。これはどういうことか。一局の碁をのんべんだらりと打つのではなく、好機、戦機、勝機、決め機、締め機の順にギアチェンジし、局面をこなさなければならない。これは囲碁吉の言葉であるから権威は何もない。囲碁吉は、これを言い聞かせて打とうとしている。この後、囲碁吉の腕が上がりまくれば流行る言葉になるかも知れない。これを解説しておく。 好機とは、戦いを挑む絶好の時機を見つけることを云う。直ぐ捉えるか様子見するかの判断を要するが、どこかで掴むべきである。絶好機が来たらタイミングを計って次の戦機に向かう。戦機は戦闘突入を云う。仕掛けたからには戦って勝つ術を覚えなければならない。戦機を安全策ばかりで乗り切れるのは相手が弱いからであり、相手が強くなればなるほど戦いが険しくなる。この戦機を通して勝機に持って行かねばならない。勝機とは、戦機を経て勝ち形に持って行くことを云う。最後が決め機(クロージング)になる。決め機(クロージング)には部分の決め機(ミクロクロージング)と勝ちました宣言の決め機(マクロクロージング)の二通りがある。決め機の補助に締め機がある。締めの手は、相手の勝負手を封ずる手である。味良しの手とも云う。このローテンションで打ち進めるのが良いと思うので次より実行することにする。 |

| 【中盤論1(攻防)/中終盤に於ける形勢分析とその対応法】 |

| 中盤後半になると形勢判断ができる。それに応じたギアチェジも必要になる。この弁えなしに打つのは扁平になる。優勢であれば味悪の箇所に手当てせねばならない。これを俗に「勝ちました宣言」と云うが、実戦的にはそれほど露骨な手入れは珍しい。実際には攻防しながら味悪の箇所を上手に防ぐことになる。この間合いと呼吸が棋力になる。 優勢であれば、厳しい攻めよりも柔らかく包み込むようなゆっくり攻めが良い。厳しい急な攻めは相手の猛烈な反発を生むので、それに対処し得る見通しが立つ場合にのみ許される。 逆に非勢であれば踏み込みを能くして踏ん張り、事件化を求めねばならない。この過程に必ずドラマが待ち受けている。そのドラマを意図的に求めねばならない。これを「メイクドラマ」と云う。囲碁の神様は柔軟さが好きで、囲碁と云うものをそういう風に面白くするよう示唆していると悟らねばならない。打ち手は神様のこの思惑に正しく応えねばならない。このドラマが碁を面白くさせる訳だから、このドラマの筋書きを能くした上で勝利をたぐり寄せねばならない。こう了解すべきだろう。 |

| 【攻防論/攻防の要諦、着眼覚書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

具体的な着手の要諦として次の事項を会得しておかねばならない。とにかく基礎をしっかり学んでおかねばならない。その上で肝要なことは判断を誤らないことである。所詮は棋力通りの判断になる訳であるが、その棋力に於ける名判断を積み重ねねばならない。名判断は次の厳守事項とセットになっている。

2014.09.22日、2015.02.15日再編集 囲碁吉拝 |

| 【攻防篇/常在戦場、眼の用心】 |

| 常在戦場。互いの分離した石の眼に留意し、欠陥を意識しながらやり取りすること。勝負の決め手は二眼の確保、二眼の欠陥に関わることが多い。このことを重々承知して打つことが肝心である。 |

| 【攻防篇/相手の石は切り離し、自分の石は繋ぐ、これが石運びの基本である】 |

| 「相手の石は切り離し、自分の石は繋ぐ、これが石運びの基本である」。 |

| 【攻防篇/切り返し能力を磨こう】 |

| 「切り返し能力を磨こう」。 |

| 【攻防篇/あんよが上手になろう】 |

| 打ち進めるうちに石がもつれて、何を打っているのか分からなくなることがある。これを赤ちゃんの「あんよが上手」に例えて、その反対の意味の「あんよもつれ」を戒めねばならない。 |

| 【攻防篇/手処では苦吟せよ。これは躾(しつけ)の問題である】 |

| 「手処では苦吟せよ。これは躾(しつけ)の問題である。苦吟し得心できる手を打たなければ値打ちのある碁ではない」。その通りである。勝利を手繰り寄せる為の方策を苦吟して見出しながら打つのが良い。その手の解が次第に上達するのであって、漫然と打つのでは勝っても負けても見につかない、ということだろう。 2022.04.24日 囲碁吉拝 |

| 【攻防篇/利き嗅覚を磨こう。利き筋作りとスキとかキズの見破り上手になろう】 |

| 「利き嗅覚を磨こう」。一つ、相手の着手の意図としての利き筋を見破り、正しく応接する棋力を身に着けねばならない。これを逆に云えば、利き筋を作りながら押していかねばならない。但し、これは結果的には棋力通りにしかならない。故に、理屈として知っておくべきこととして戒めておく。これを仮に「利き筋上手、スキとかキズの見破り上手上手論」と命名しておく。 「相手のスキを見つけられるかどうか。これが分かるのが技量である」。但し、そのスキを直ちに衝くのかどうかは又別の話である。 「利き石活用の法」として。囲碁の着手姿勢として置き碁であれ互先の碁であれ、先着石を利き石にして打つのが鉄則である。この鉄則に照らせば、置碁の場合には置石が先着石になるので、置石がより効能を発揮する序盤こそ厚み攻めに回らねばならない。置石を徹底活用して強く戦うべきであり、相手のカカリに対してはハサミで応じるのが良い。これが積極果敢な打ち方である。仮にヒラキで応じても、相手の手抜きを許さない、手抜きすれば責めに回るぞの気合いを持たねばならない。こういう稽古すればするほど上達し、戦いを避けて逃げ回るような碁では上達が覚束ない。 2014.09.22日 囲碁吉拝 |

| 【攻防篇/石の組立センスを良くしよう、安普請はいけない本家普請を目指せ】 |

| 「石の組み立ての安普請はいけない本家普請を目指せ」。その通りである。 |

| 【攻防篇/石が触ったとこだけを見ない。常に全体、特にその反対方向を見る習慣をつけよう】 |

| 「石が触ったとこだけを見ない。常に全体、特にその反対方向を見る習慣をつけよう」。その通りである。 2022.05.20日 囲碁吉拝 |

| 【攻防篇/柔らかに円く発想しふっくらと攻める】 |

| 「柔らかに円く発想しふっくらと攻める。取らなきゃ負けの格好にしないよう戒めながら打て」。その通りである。何度云い聞かせても直らないが、原理原則は「取り碁は下策」と心得よ。 生きはいろんなところにあるもので、取れると思って攻め一辺倒にして万一相手が生きたら地足らずの負け碁になるのは、攻め方が一直線型の単純単細胞になっているからでお粗末である。こういう場合の攻めは、取ろうとしてギスギス攻めるのではなく、ケイマ攻めを大ゲイマぐらいにして遠巻きで生きを催促する方が賢い場合が多い。相手の要石を攻めるときには、辺りで大きく包むのが良い。これは捨てにくくさせる効果がある。そうして動かざるを得ないようにさせ、それを攻めながら得を図るのが上手な攻めの要領である あるいは又、頃合いに攻めをいったんお預けして、攻防が遠目で関係している相手の陣との境界辺りのギリギリのところに様子見の手を打ち相手の応じ方を問うのが高等芸である。相手が受けず、懸案の石を生きるなら、様子見の手をバネに連打して相手の地を溶かしてしまい、地でも勝てるようにする。この辺りが上手く打てるようになれば天下六段だろう。 2022.04.24日 囲碁吉拝 |

| 【攻防篇/目先の碁はアマの碁】 |

| 「目先の碁はアマの碁」。その通りである。上手は勢力を重視し、先の良しあしを大事にする。下手は目先の地を欲しがる等、今の得失を重視する。 これにより「地を欲しがらないの法元年」を確立する。2019.7.3日、俄然気がついた。その通りではなかろうか。これを少し説明すると、「地を取らない」は、序盤から地囲いに走るのは愚かであるという意味である。序盤では地を求めず中央を厚くし、位取りで負けないことが肝心という裏意味を持つ。 |

| 【攻防篇/重心の低い碁で且つ中央に向かうのが良い】 |

| 「重心の低い碁で且つ中央に向かうのが良い」。その通りである。 「重心の低い碁」とは「石の根拠の確保が先」に通じている。攻める手の前に、自分の弱い石の根拠の確保を優先する。人の生活も同じで「生活の根拠の確保が先である」との教えになる。 |

| 【攻防篇/石の形を能くするよう】 |

| 「石の形を能くするよう」。その通りである。 |

| 【中盤論1(攻防)/丁々発止、一本調子の戒め】 |

| 「石の形を能くするよう」。その通りである。布石、序盤は、お互いの言い分を認め合う「分かれ」芸が要求される。時に、「分かれ」芸を無視する「せらい」芸に出くわすが、経験的に良い結果にならないので結局は「分かれ」芸に戻る。中盤になると今度は「丁々発止」(ちょう

ちょうはっし)芸が要求される。「丁々発止」とは、「 丁々発止と切りむすぶ」、 「卓をはさんで丁々発止とやりあう」と云うように使われ、「刀などで激しく切り合う音やそのさまを表す語」で、「激論を戦わせるさま」等に形容される。

囲碁における 「丁々発止」は囲碁の本質、真髄に絡んでおり、そういう意味で「丁々発止」芸に習熟せねばならない。いわば序盤は来る「丁々発止」決戦に備えての陣形づくりであり、中盤はその集大成としての「丁々発止」となるのが必然であり、この戦いに堂々と向かわねばならない。 その中盤の応酬で「攻めの一本調子は良くない」。一本調子とは、攻め、守り、中央経営、隅経営等々の一辺倒のサマを云う。頃合いに手綱を緩め、転機するのが賢い。攻めを一杯に広げるとどこかに綻びが生じるものである。そこで、要石を基点に攻めから相手陣の地荒らしに向かうのが技芸と云うものである。 道中で、如何に上手く別調子の杭を打てるか、この辺りが技量である。中央の囲い地は案外と小さい。相手が消しに来たときが勝負で、隅、辺で一戦交える好機が来たと心得て好手を見出したい。その結果、中央囲い以上の戦果を上げることが肝要で、これができたら勝勢局面になる。ここら辺りの応酬が棋力である。 「丁々発止の底流で主導権を握る」。このことが肝要である。この意は、「丁々発止」に重きはない。「底流で」に意味がある。これを心がけて上手く打てれば天下六段だろう。 |

| 【攻防論/要所2、石の位取りを重視しよう】 | |

| 「石の位取りを重視しよう」。その通りである。「位取り」とは中原を重視睥睨して背中を厚くする戦法を云う。囲碁にも将棋同様の位取りがある。この位取りで負けてはいけない。と云うか重視して打つのが要諦である。ここが分からない者が目先の地取りに走る。しかしそれは後の戦いになったときに支えきれないことになる。 1子の場合でも2子の場合でもあるいは3子の場合でも、頭をハネさせないのはこの理による。それは後々決して良くならないからと云う経験則に基づくものと心得たい。なお、位取りは、競り合いで位取りして行く場合もあるが、取るぞと脅しながら一手入れさせその代わりに位取りして行くのが効率が良い。これを「背中を厚くする」とも云う。 囲碁の神様は「中原重視睥睨」に憧れる。これを「中原睥睨」(ちゅうげんへ-ゲル)と云う。一手かけ後手をひいても「中原睥睨」しなければならない。留意すべきは、いくら「中原睥睨」(ちゅうげんへ-ゲル)するにせよ、責め取りの締めつけを喰らう取り方をしないことである。締めつけを喰らうぐらいなら、「中原睥睨」(ちゅうげんへ-ゲル)の手で、締めつけを喰らわない手伸ばしの手を打つべきである。その上で相手が中原を動くなら相手すれば良い。少なくとも締めつけを喰らうよりは良い結果が出るはずである。 囲碁雑誌「ざる碁」に主筆・細川千仭九段はこう述べている。(高野圭介「武将と碁」)

2018.12.28日 囲碁吉拝 |

| 【中盤論1(攻防)/石の繋がりと連絡が命綱である。分離石の目の検査にご用心】 |

| 「石の繋がりと連絡が命綱である。分離石の目の検査にご用心。自分の石は繋がるよう、相手の石は切れるよう打つのが良い」。その通りである。 |

| 【中盤論1(攻防)/要石及びその周辺に抜かりなきよう。命石は後生大事に保全せよ】 |

| 「要石及びその周辺に抜かりなきよう。命石は後生大事に保全せよ」。その通りである。 |

| 【中盤論1(攻防)/薄い石、弱い石は狙われる。危険をキャッチする能力を磨こう】 |

| 「薄い石、弱い石は狙われる。危険をキャッチする能力を磨こう」。その通りである。 中盤攻防論で知らねばならないことは「薄い石は狙われる」である。結局、頃合に攻められて、それまで手薄のまま稼いだ以上のものを吐き出させられることになる。この棋理を知らずに無防備に稼ぎまくるのが素人芸である。結論として、捨石にする場合は別として、狙われる石をつくらないのが賢い。 逆にこうも言える。中盤攻防論で守らねばならないことは、「相手の薄いところを遠目で睨みながら打ち進める」である。相手が手を入れればそれで良い。入れなければ、遠目で睨み続け攻めの機会を窺う。これが芸である。 2017.2.14日 囲碁吉拝 |

| 【中盤論1(攻防)/薄い石、弱い石をさらに弱くする打ち込みは危険で相手の好餌になる】 |

| 「薄い石、弱い石をさらに弱くする打ち込みは危険で相手の好餌になる」。その通りである。 相手の深入り石との上手な付き合い方として、自分の強いところでは強く戦うのが宜し。逆は逆なり。自分の強いところに打ち込んで来た石に対しては、直接攻めず、もたれ攻めするなりしてハイエナの如くつきまとうのが良い。相手の強いところに打ち込んだ石は、生きを確めた後も亀の如く堅めに歩むが宜しい。これを逆に云えば、入る方は浅く消すか深く入るか怖れず決めよ、と云うことになる。 「相手の陣地の中にも拘らず景気の良過ぎる手は良くない」。ここは味方地か敵地かの分別をして、味方地なら景気の良い手でも構わないが、敵地の場合はひたすら低姿勢且つ愚直に生きを図るか味方陣営に繋げる手を見つけねばならない。それより何より、そういう危機にあっては時間を十分に使って可能性、安全性を読まねばならない。 2017.4.25日 囲碁吉拝 |

| 【中盤論1(攻防)/隅の攻防、隅の味、隅の魔物に通じよう。タイミングの良い隅への味つけが肝心。】 |

| 「隅の攻防、隅の味、隅の魔物に通じよう。タイミングの良い隅への味つけが肝心。三・三に入り入られ、その周辺の攻防が面白し。腕の見せどころと心得て打つが宜し」。その通りである。 中央戦の戦いが自ずと隅の攻防、辺の攻防に関連している。即ち中央経営は厳しく隅、辺と絡んでいる。この相関関係を見ながら着手せねばならない。この辺りの理屈が分かるようになると天下6段であろう。中央戦の戦いに厚みを築き、辺の石の生き死に捌きの余地がある碁形になったとき、隅の値打ちがより増す。この時が如何に隅に手をつけるのかの考え時である。これが囲碁の棋理である。要するに、隅と中央は裏で繋がっており、中央の出来具合によって隅への味つけが変わる。 タイミングが難しいが、既に局面が優勢であってこのまま何もしなくても勝ち碁になるように思えても、隅に手が見える場合にはほぼ必ず一手は隅に打って相手の受け方を聞いておかねばならない。これを味付けとか利かしと云う。この味付け、利かしは決して無駄ではない。その後、動く動かないの判断は全体の局面、局勢による。これが上手にできた頃より天下6段の歩みが始まる、と思っている。プロの棋譜から分かることは、隅の味付けの絶妙さである。これを習わねばなるまい。 「隅の攻防、隅の味、隅の魔物に通じよう」。「隅には魔物が住んでいる。この魔物に通じておかなければならない」。これを仮に「隅の手」と命名する。守り手の場合には、隅には手があるものと心得て対策しておかねばならない。攻め手の場合には、上手に隅に手をつけねばならない。上手な隅の手のつけ方の手段には、1・隅を荒らして生還する。2・隅で生きる。3・隅をコウにする。4・隅をセキにする。5・相手の隅石をイジメるの5パターンがある。この5パターンを念頭に置いて睨みながら、1・相手の隅の石にツケる、2・辺の味方の石との連絡を兼ねたところに石を置く、3・最もしぶとそうなところに石を置く、この三案が考えられる。この大方針が決まって後、具体的にどこに着手するかを決めることになる。この手段を見いだすことが囲碁を面白くする。 「隅の手」はコウに次ぐ囲碁の冥利なところである。コウと同様に、どのタイミングで手をつけるのか、どこへ打つのか、どういう折衝になるのかの判断を能くして活用せねばならない。序盤の応酬で、この「隅の手」味をなくすような折衝は見かけ以上に悪い。このことも知っておかねばならない。 2017.2.14日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/味悪なところを利かされた場合には素直が一番、無用な反発はご法度】 |

| 【攻防論/振り替わりの手に通じよう。振り代わりはコウ争いに次ぐ囲碁の醍醐味】 |

| 「振り替わりの手に通じよう」、「局面を大きく捉えて、生きるにも振り代わりの生きも考え振り替わる手も求めるのが良い。振り代わりを恐れてはならない。その際は大胆不敵に敢行せねばならない」、「振り代わりはコウ争いに次ぐ囲碁の醍醐味」。要するに、相手に攻められている石が逃げるのに、そのまま単に逃げるのが重い場合がある。攻め合いの局面も然りである。こういう場合、最も手幅が広くなりそうな箇所でツケ切りなどして様子を伺う。場合によれば、直面している石を捨て、別のところに代償を求めた方が良い場合がある。これを振り替わりと云う。振り代わりは柔軟さの好例である。今日はこれに失敗しヤラレタ。自戒しておく。 生きるには単純な生きと振り代わりを求めての生きの二種がある。これを組み合わせるのが高等な生き方である。これを肝に銘じなければならない。或る日の敗因の研究から得た知恵である。「振り代わりはコウ争いに次ぐ囲碁の醍醐味」であり、振り代わりが上手にできるようになれば視野が広くなっている証拠であり、天下六段の高段者芸域に入っていることになる。この振り替わりの芸を覚え熟達せねばならない。 2015.08.31日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/石は極力取らぬよう取らされぬよう、毒饅頭を食わされぬよう】 |

| 【攻防論/相手の要石を取る場合には、急所に一着するのが良い】 |

| 【攻防論/要石の取りきりは、要所にダメ詰めして確実に取りきること】 |

| 「要石の取りきりは要所にダメ詰めして確実に取りきること」、「中央で取り押さえている石は機会に応じて確実に取りきること」。中央の取られ石は一番活用され易い。よって機会に応じてダメ詰めして確実に取りきっておかねばならない。 攻め合いに余裕があっても、コウ立てに使われる場合もあるので、手入れする際には地の得よりもダメ詰めしておくのが賢明である。中央の要石取りきりの場合にはなおさらそうである。 「石団が繋がり生き目を確保するような数子取りは非常に大きい手である」。上記に関係するが、分離している石団が相手の数子を取ることによって繋がり、生き目を確保するような数子取りは見た目カウントではなく非常に大きいと心得て確実に取り切るのが賢い。 |

| 【攻防論/見合いのところは打ち分けねばならない。両方を打たしてはならない】 |

| 【攻防論/戦の前には武具を整え、綻びを事前に修復してから戦いに挑むのが鉄則である】 |

| 【攻防論/差し引き勘定は原形から考えるのが良い】 |

| 【攻防論/手談しよう。手談なき碁は碁(5)ではない。碌(ろく、6)なことにならない。読ん(4)でないと惨(3)になる】 |

| 【攻防論/そそっかしい手がなければアマの名局。うならせる手が出るのがプロの名局】 |

| 「一局のうちそそっかしい手がなければアマの名局。一局のうちうならせる手が出るのがプロの名局」。 |

| 【攻防論/止めの刺し方、ジ・エンド法。正しく引導を渡しなさい】 |

| 「正しく引導を渡す。相手が投げないのは、望みをつないでいるからなので、相手に引導を渡す手を逃さないように気をつけねばならない」。優勢な碁を逆転される場合が多い。相手が投げないのは、望みをつないでいるからなので、相手に引導を渡す手を逃さないように気をつけねばならないそこで止めの刺し方のジ・エンド法を編み出さねばならない。これには技術的な問題もあるしメンタルも絡む。ここではその要諦を確認しておく。一つは集中力を切らさないことだろう。もう一つは逃げに回らず、引き続き丁々発止し続けるべきだろう。劣勢側は目いっぱい稼ぎに来る、それを許すといつしか逆転になる。そこで、コウ生きアヤのあるところは後回しして、大きなところを生き分けして局面を次第に狭くしていくことを心がけるべきだろう。その際、味良し整形に留意しながら打つのが肝心である。コウ生きアヤのあるところへ用心の手をいれ、相手が大きいところへ手を入れると案外と形勢が急接近することがある。このあたりの機微に通じなければならない。 2016.01.09日 囲碁吉拝 |

| 【中盤論1(攻防)/模様、巨大地に芯を入れる重要性、そのタイミング考】 |

| 模様とは、地になる可能性を持った風呂敷のような大囲いを云う。厚みの碁を打ち回している場合、自然に模様が生まれるが、そういう模様には中盤過ぎのどこかで芯を入れる必要がある。芯を入れずに相手に敢えて入ってこさせ、これを迎え撃つ打ち方もあるにはあるが、模様が広ければ広いほど打ち込みして来た相手の石の生き方が楽なので、咎め方を失敗すると厚みの碁の意味がなくなる。そこで、中盤過ぎの頃合に芯を入れることが肝要である。 それでも相手が打ち込みして来る。打ち込みは、相手があと一手打てば模様がほぼ完成するという、その時に打つのが良い。打ち込まれた側は、相手の打ち込み石を上手に攻めながら、相手の地模様に悪影響を与える打ち方が良い。結果的に、こちらも荒らされたが相手の地もあらされるので「おあいこ」になる。芯を入れた箇所に虎の子の地が残り、結果的に半目残るのが厚み碁の理想である。よって、厚み碁は芯を入れるタイミングを引き寄せることができるかどうかが問われる。その際に一番適切な芯の位置を見つけることができるかが問われる。厚みの碁はこれができるかどうかが勝負の分れ道である。 「巨大地には芯を入れなければならない」。何目以上を「巨大地」と云うのかその目安が定かではないが、序盤から中盤にかけての応接で「巨大地」が出現することがままある。この時、最も適切な時期に最も適切なヶ所に芯を入れなければならない。中央を囲ったことになるが、相手が必要以上に隅と辺を重視したことによりもたらされた福利であり致し方なかろう。その芯をどこの位置に入れるべきか。相手がドカンと入り込んで来て中で生きようとした場合に、これに対抗できる最も有利な地点である。ということは、一路控えた地点が好点になろう。この箇所が見えるようになれば鬼に金棒になろう。 これを逆に言えば、十分な巨大地をさらに膨らませるべく模様を大きくした場合、相手が打ち込んで来て、これを巨大地中に胡坐をかかせる形で生かした場合、巨大地が半減することになる。これを思えば、一路控えた地点の好点に芯を入れ、それでも侵入してきた石を上手にあやしながら、その石を追いかける形で相手の地の中に踏み込んで行くのが上手い手となる。こう打つべきだろう。 2017.2.8日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/コウにされたら、まずは取るべし】 |

| コウにされたら、まずは取るべし。コウを怖がってよそに打つのは厳禁。 |

| 【攻防論/攻め急ぎは素人芸。堂々と後手を引く要所への一着手入れが玄人芸】 |

| 「攻め急ぎは素人芸。堂々と後手を引く要所への一着手入れが玄人芸」。要するに、「まず守って自陣の本隊を安泰にしてから攻撃に向かう。その逆はわろし」である。ボクシングで分かるようにパンチをもらわないガードが肝心で囲碁も同様である。進軍ラッパを鳴らして攻めに回る際には、その前に自分の石の用心をして自陣の傷口を防いでから向かうのが賢い。傷を抱えたままの攻めは逆襲された場合の乱戦で却って大損することが多い。 |

| 【攻防論/無理攻め、長追い、深追いが攻めの三大禁物】 |

| 「無理攻め、長追い、深追いが攻めの三大禁物。滅びに至る道である」。その通りである。この悪癖を除難せねばならない。 2022.04.22日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/相手の浮石、傷持ち石を上手に守して飛び火侵入させて行くのが上手の芸である】 |

| 「相手の浮石、傷持ち石を上手に守して飛び火侵入させて行くのが上手の芸である」。その通りである。史上の名人芸碁を並べて気づくことは、「相手の浮石、傷持ち石を上手に守して行く芸」である。その爪の垢でも煎じて飲むような着手を心がけたい。 2022.05.20日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/攻めのさ中に、次の着手に苦吟が止まらないときは攻めを中止して他の好手を打てとの神の囁きである】 |

| 「攻めのさ中に、次の着手に苦吟が止まらないときは攻めを中止して他の好手を打てとの神の囁きである」。その通りである。「他の好手」は直接的な攻めから周辺の遠見の手への転戦、他の陣地への転戦の二通りある。どちらを選ぶかは棋力による。攻めのさ中、次の着手に苦吟しつつ無理矢理攻め続けるのを「無理攻め」と云う。この 2022.04.22日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/咎め上手。絡み攻めの味を覚えて上達しよう】 |

| 「咎め上手。絡み攻めの味を覚えて上達しよう」。言葉通りである。相手の手抜きを見抜き、これを上手に咎めるのが名人芸である。この咎め方に棋力が現れる。具体的には、狙いをつけた石を捕捉する為に、もう一つの弱石に目をつけ、この弱石の目を奪い逃げを催促する。その逃げ先に待ち伏せ的な遠巻き配石をする。道中、中から外から攻め立てる。その弱石が何とか生きた頃には、遠巻き配石のせいで当初に狙いをつけた石が助からない仕掛けに嵌っている、という戦法である。これが見事に奏功すると気持ち良い。 これを逆に云えば、弱石を見つけて標的にした場合、その弱石ばかりを単線的に攻めて、いきなり取りに行くのは芸がないと云うことである。遠くからの包囲網を敷きながら相手の弱石を狙うのが賢い。相手に一眼しかなく、あるいは二眼確保で手を入れれば形勢に遅れ、入れなければ真綿の首締めが待っている。こういう駆け引きの中での石運びが上級者の芸である。下手のうちはこういう攻めができない。 これを逆に云えば、二兎追い両得は欲深過ぎると云うことになる。隅の応接での隅で得し外にも勢力を得るという発想も然りで、あり得てならない。仮にその道に向かうならいずれ自滅することが予見されるということになる。 2018.9.28日 囲碁吉拝 |

| 【格言「カラんで攻める」】 |

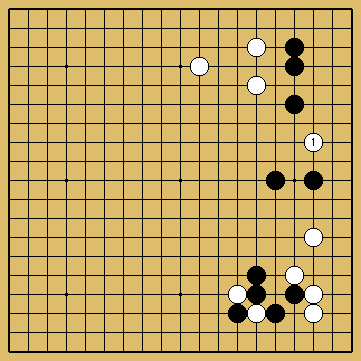

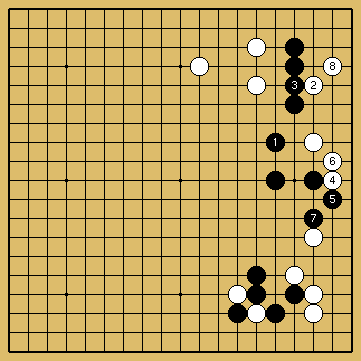

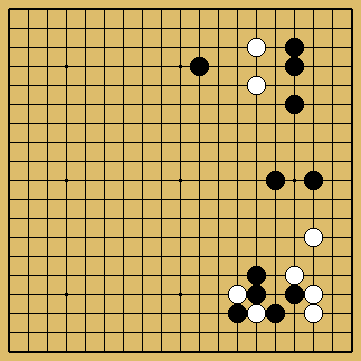

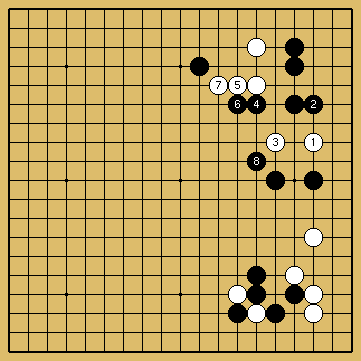

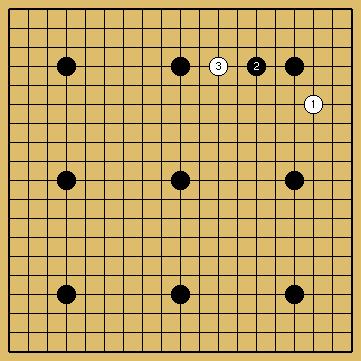

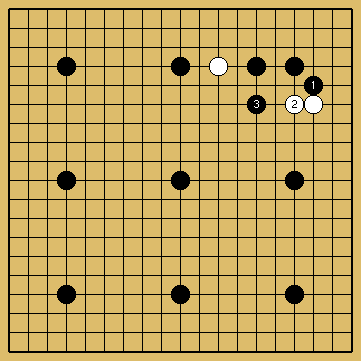

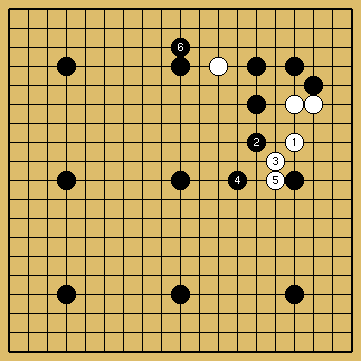

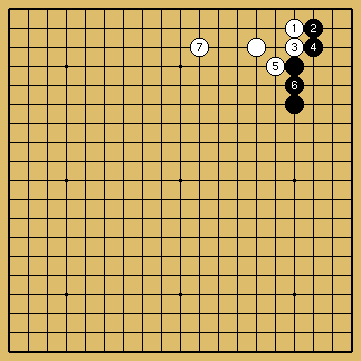

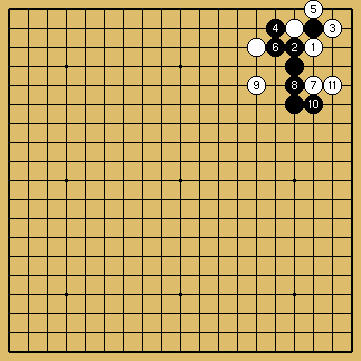

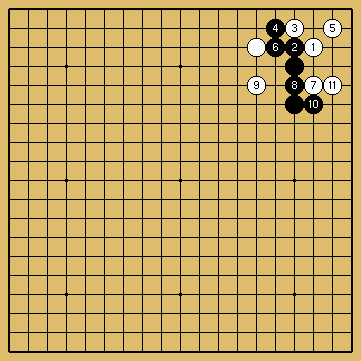

| 「一つの石だけ専門に攻めても成果は期待できない。攻めるには、二つ以上の石をカラんで打つのが秘訣である」。これを確認する。処世の金言に「二兎を追う者は一兎も得ず」というのがある。なにか仕事をするには、一つのことに専念するのがいいとされる。しかし、せっかくの名言も、碁の戦略には役に立たない。それどころか、石を攻めるときの心得はこれと反対である。二兎でも三兎でも、できるだけ一度に追うのが上策になる。「一方石に死なし」ともいう。一方石とは、「それだけをしのげばいい」という石のことである。つまり、他の部分への配慮をせずに、自身のしのぎさえ考えればいい石をさす。こういう「一方石」は、かなりきゅうくつな情況の下でも、めったなことでは死なない。 【1図:白の一方石の例】棋譜(160頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・右上の黒の構えは、隅にはシマリ、辺には一間トビを加えた強固なものだけれど、それでもまだ白1と打込む余地がある。 ※白は上辺も右下隅もがったりした形だから、1と深く打込んで攻められても、周囲の自分を心配する必要がない。つまり、一方石なわけで、こういう石は容易に死なない。 【2図:白は一方石だから簡単にさばける】棋譜(161頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・たとえば、黒1と封鎖しても、白から2のノゾキが利き、4、6のツケ引きも先手に打てて、白8のコスミまで、いとも簡単に活きてしまう。 ※さんざん元手をかけた構えをすっかり荒らされ、ほとんど得るところがないのでは、踏んだり蹴ったりの結果。 ・黒7のカケツギで隅の白は多少痛んだものの、黒イ(18, 十三)には白ロ(17, 十四)と引いて、いのちに別条はない。 ※打込んだ石が一方石だから、白はこうも簡単にさばけたのである。 ところが、次図のように、上辺に黒(11, 四)といった黒のハサミがある形だと、事態はガラリと一変する。 【3図:上辺に黒のハサミがある場合】棋譜(161頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・上辺の白二子は影の薄い浮き石である。 ⇒自身の処理を先にしなくてはならないから、右辺に打込むなどは思いもよらない。 ※黒としては、右辺はこのままで三十目の地と見ていい。 【4図:カラんで打つ戦法】棋譜(162頁の4図)  棋譜再生 棋譜再生・それでも、白1と打込んでくれば、黒はサガって白を追い出し、白3のトビには黒4とツケて打つ。 ※これがいわゆるカラんで打つ戦法である。これは、中盤の攻めの極意ともいうべきものである。 ※上辺と右辺と、白は二つの浮き石をかかえて、さばきに困り果てることになる。 ・白5のノビなら黒6と押し、8のコスミで右辺はまるのみである。 (白5でイ(13, 八)とトベば、むろん黒は5とオサエる) カラんで攻める別の例をあげている。 【5図:白が打込んできた場合】棋譜(163頁の5図)  棋譜再生 棋譜再生・白1とカカリ、黒2の一間トビに白3と打込む、もうおなじみの手段である。 ・白3に対しては、黒はイ(13, 五)、またはロイ(11, 五)とコスむのがきびしく、それで白がうまくいかない。 (ただ、あとの打ち方がちょっとむずかしく、初心のうちはなかなか正確に打てないようだ) ※九子も置いていれば、黒はもっとあっさり打って十分である。 【6図:コスミツケてトビ】棋譜(163頁の6図)  棋譜再生 棋譜再生・黒1とコスミツケ、白2と立たせて3とトビ。 ※この黒3で白を左右に裂き、カラんで攻めようというねらいである。 【7図:変化の一例~カラんで攻める】棋譜(163頁の7図)  棋譜再生 棋譜再生・前図以降の変化の一例。 ⇒白は1と、大きい石のさばきを先にするのは当然であるが、黒は2、4と早いとこバリケードをつくり、白5には6とサガって、上辺の動きを封じてしまう。 ・黒6では、イ(11, 五)とコスめば普通だが、この黒6でも白一子は動けない。 ※こういうぐあいに、積極的にカラんで攻め、どんどん形を決めて打つのが、置碁では一番である。 (坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、159頁~163頁) |

| 【攻防論/「責め取り」防ぎの要諦】 |

| 取り上げた石が「責め取り」にならないよう留意せねばならない。止むを得ない場合は別として極力「責め取り」にならないように留意せねばならない。普通「攻め取り」と書くが「責め取り」の方が相応しいとして「責め取り」としておく。これを防ぐ方法は二つある。一つは目あり目なしに持ち込むことである。もう一つは、当方の石は2眼生きの石と繋がっていることである。これを逆に言えば、切断されると「責め取り」に持ち込まれることが多いので、切断されないように工夫するか、目あり目なしにせねばならない。 ほぼ勝ちを掌中にしている碁で、ダメが詰まった時に手抜かりして放り込みから始まる打って返しで要石が取られたり、味悪にしていたところを手にされ地を大きく減ずるなどして逆転負けとなる場合がある。あるいは数子から十数子取りきってはいるが「責め取り」にされており、見かけほど大きくないということもある。「責め取り」にならないような取り方を心掛けねばならない。これらは手の問題と云うより精神修養の問題でもある。即ち手の問題と精神修養の問題が常にワンセットとなっていることに留意しておくべきである。今後の糧としておく。 2014.09.22日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/ヒトデ形中央手の要諦】 |

| ヒトデ中央手の要諦。中央重視に関連してヒトデ中央手を打つ時機が訪れる。その際の留意点として、中央のぼんやり手は良いとしても根無し草はいけない。相手に狙われたとき用の波止場を持っておかねばならない。中央石が殺されるのはかなり痛い。見た目以上にボディブロー的な損失を蒙っており後々に苦労すると心得よ。 2014.09.22日、2015.02.15日再編集 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/攻め方の要諦】 |

| 攻めの際には相手の石の根拠を奪うのが宜し。閉じ込めて生かすのも宜し。攻め方は、狙った石を直接攻めず、先回りした地点の石へのもたれ攻めが宜し。自分の弱い石を強くする方向からの攻防の手が最も宜し。 勝負を決める攻め合いの場合、攻め合い勝ちが読み切れるのなら攻めを続行すればよい。多分勝つと思う程度の読みならば、もし負けた時の自陣への打撃の深刻さを考慮し深刻でなければ攻めの続行もある。負けた時に自陣の石の生き死にが絡み形勢が悪くないのに逆転する恐れがある場合には、まずは当方の石の連絡(ツナギ)を優先し補強する。これを相撲では脇を締めるという。相手の石を取らなくても打てる場合も然りである。その後に相手が不十分な警戒であればスキを衝くのが良い。囲碁も相撲と同様で、優勢であればそのまま摺り足で寄せて行けばよい。あるいは技で決めても良い。その勝ち局面で、先手番なのに自陣の補強をしなかったために相手のやけくそバカ力を発揮させ、相当の石の眼がなくなり逆転負けの臍を噛むことがある。二度と繰り返すまい。 |

| 【攻防論/封鎖の要諦】 |

| 封鎖する側「封鎖できる局面では封鎖するのが良い」。断固封鎖の手と緩める手の間違いなきよう。相手の石を封鎖できそうな局面では、例え破れ封鎖でも良い、後先(ふとさき)不明なままで良い、味が悪くても、先の展開が読み切れなくても、目を瞑(つぶ)ってでも断固封鎖せねばならない。封鎖形は解くべからずであると心得よ。緩めて旨い話があれば別だが、緩めて却ってオカシク惨めになる場合が多い。 封鎖される側「封鎖を拒否して中央へせり出せ」。石は中央に向かって昇龍するのが良い。隅に向かうのは逆行で、締めつけとかコウに使う駆け引き物語と心得よ。封鎖を嫌って中央へ顔を出すよう心がけて打つのが良い。その際、先着石を利き石として活用しながらせり出していくのが上手の芸である。 2014.09.22日、2015.02.15日再編集 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/打ち込みの要諦】 |

| 「薄い石、弱い石があり、捨石にする訳でもない場合、その石に障るような打ち込みは危険で相手の好餌になる」。結局、絡み攻めにされて、それまでのまずまずの形勢を傾かせることになる。この棋理を知らずに無防備に荒らしに向かうのが素人芸である。敵地に深く潜入してサバキを求める場合には、その影響で自陣に障る石群をあらかじめ想定し、賢く補強しておかねばならない。 2017.2.14日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/捌(さば)きの要諦】 |

| 一つ、サバキ(捌き)の要諦。打ち込みから始まる捌きで、更に荒らすか兵を引き上げるかを廻っての判断が問われている時、どう考え打つべきか。まずは強く堅い石か弱い石か、次に要石か軽石か、まだ用を済ましていないのか用済みの石なのか等々の判断が問われる。これらを踏まえて捌きの質が問われる。まさにサバキ方が問われる棋理になっている訳である。その際、格好良く捌けるのなら大胆に決めて構わないが決め過ぎの欠点もある。次善の策として、こちらは確実な手で活きを確保し、相手の石に味悪を残すのが良い。これが先手でそうなれば大ご馳走と考えるべきではなかろうか。これよりもなお儲けようとして「囲碁十訣」(じっけつ)その1の「むさぼれば勝つを得ず」の通りの愚を犯す。特に当り当りを掛けて捌き損なうとしたら愚の骨頂ではなかろうか。 付言しておけば、捌きの場合にも形良く裁かねばならない。無理矢理の手はどこかで反動が来ると心得よ。技術的なことを確認しておく。「捌きはナナメに」と教えられており直線的に動くのは重い。コスミ、ケイマ、大ゲイマ等の斜めの手、あるいはツケ捌き等で切り抜けるのが上手な打ち方である。 2014.09.22日、2015.02.15日再編集 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/荒らしの要諦】 |

| 荒らしの要諦は浅からず深からずと聞かされているが、要はその場に相応しい入り方、荒らし方を求めるべきであろう。 2014.09.22日、2015.02.15日再編集 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/開きの要諦】 |

| 開きは存外に難しい。隅にもう一手かける開きは堅い。辺に開くのは大風呂敷が過ぎて甘く味気ない。このどれが相応しいのか、局面と形勢を見ながら着手せねばならない。 2016.03.22日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/悪手誘いの要諦】 |

| 一つ、悪手誘いの要諦。相手を上手く追い込んで苦し紛れの悪手を指させるのが良い。これを誘うのが高段者の芸である。「石がいうことをきかない、石がもつれる」ことがある。置き石碁の場合など特にそうである。大仕掛けにされ、石が込み合ってきた時の現象である。既に術中に入っていると思うべきだろう。 2014.09.22日、2015.02.15日再編集 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/石の分岐点の攻防要諦】 |

| 囲碁吉格言「折衝のさ中、自陣からの押せ押せ攻めと相手地への侵入が見合いの分岐点になっている場合、硬直の押しより柔軟な侵入の方が良いことが多い」。 |

| 【攻防論/急場論】 |

| 「急場論」。「急場」とは、石の生き死に根拠に関わっており、そこへ打たず逆に相手に打たれると石の生死が危なくなる場所のことを云う。仮に生きても甚大な被害又は局勢悪化が予想される。よって手番が来たら即座に打つように心がけるのが良い。急場は何よりも優先して打てと言われている。 棋力によってこの「急場」が見えてこない。そこで先を急ぐことになるのだが、それは相手が咎めないから無事なだけで、上手の手にかかるとひとたまりもない。

まずは、二目の頭と三目の真ん中。前者は2子(石の数え方の単位です)同士が向かい合っている際にハネる手で、後者はダメの詰まった3子から一間の場所のこと。そこに打つか打たれるかでは、お互いの石の丈夫さが全然違ってくる。これも急場である。ゲタの急所も同様の理由で大切な一手となる。 次に、相手の押しに対するノビ。ノビの地点が急場の場合には絶対に逃してはいけない。ノビなかった場合に相手がハネると、その瞬間に強弱が逆転してしまう。競り合い(お互いの石の発展性を主張し合う形)でも同様の意味で手を抜いてはいけない。その競り合いは全局に影響を及ぼす程の場所ですので、他の場所へ打つとお互いの強弱関係が崩れてしまう。 断点。ワリツギを打たれた際などに断点が二つ同時にできた場合、それを放置して他の場所に向かうのは宜しくない。その石が捨てても大丈夫な石ならば補強しなくていいが、捨てられない石であればしっかり繋いでおくのが正解である。 |

| 【攻防論/急所論】 |

| 「急所論」。「急所」とは、石の形の要に関わっており、そこへ打たず逆に相手に打たれると石の石の形が乱れ効率が悪くなる場所のことを云う。形の乱れは何かと味悪(あじわる)を生じさせる。棋力によってこの「急所」が見えてこない。そこで先を急ぐことになるのだが、それは相手が咎めないから無事なだけで、上手の手にかかるとひとたまりもない。

まずは、「二目の頭」。相手の2子石の頭をハネる手を云う。「三子の真ん中」。ダメの詰まった3子から一間の真ん中の場所に置く手を云う。ゲタの急所も同様。そこに打つか打たれるかでは、お互いの石の丈夫さが全然違ってくる。これも急場である。 次に、相手の押しに対するノビ。ノビの地点が急場の場合には絶対に逃してはいけない。ノビなかった場合に相手がハネると、その瞬間に強弱が逆転してしまう。競り合い(お互いの石の発展性を主張し合う形)でも同様の意味で手を抜いてはいけない。その競り合いは全局に影響を及ぼす程の場所ですので、他の場所へ打つとお互いの強弱関係が崩れてしまう。 断点。ワリツギを打たれた際などに断点が二つ同時にできた場合、それを放置して他の場所に向かうのは宜しくない。その石が捨てても大丈夫な石ならば補強しなくていいが、捨てられない石であればしっかり繋いでおくのが正解である。 |

| 【攻防論/要所1、天王山論】 |

| 急場の次に要所があり、その1を天王山論とする。天王山とは天王山決戦の略であり、この決戦に際して怖気(おじけ)てはならない。「天王山決戦避けるべからず怯むべからず」と覚えるのが良い。もし怖気て回避するなら後悔頻りになる惨めさを味わうことになろう。自分だけ怖いのではない、相手も怖いことを信じてガチンコ勝負を引き受けねばならない。えてして形勢の良い場合に起こしがちであるが、こういう場合にこそ堂々と渡り合って形勢優位を保持し続けねばならない。制して勝ち、負けて玉砕を目指さなければならない。その逆打ちを不甲斐ないと云う。 |

| 【中盤論(急所)、生きるが勝ち、繋ぎが勝ち】 |

| 「生きるが勝ち」の局面は生きに行かねばならない。傷口を残しながら更に稼ぎに向かったり、相手の攻め手を馬鹿にして手抜きして大石が殺されてしまって大逆転の例がなきにしもあらずである。「繋ぐが勝ち」の局面も然り。「繋ぎが勝ち」の繋ぎと石取りの二択局面では繋ぎ優先が良い。 2016.01.09日 囲碁吉拝 |

| 【中盤論(急所)、急場、急所、汲々攻め、万事窮す法】 |

| 語呂遊びであるが、「急場、急所、汲々攻め、万事窮す法」を確認しておく。「急場」とは「大場より急場」の謂いで知られている。「急所」とは「形の急所」の謂いで知られている。「汲々攻め」とは攻め方の厳しさを云う。「万事窮す」とは、次第に追い詰め万歳投了させる法を云う。どれも大事な法である。 2016.02.05日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/石攻めの誘導方向原則】 |

| 石攻めの誘導方向原則を確認しておく。相手の弱い石を見つけ攻め立てる際の原則は、その石を取る方向で対応するのか、取りきれないと見立てて逃がす方向で対応するのかの分別を能くすることが肝心である。前者の殺して取る場合は、こちらの厚い陣地へ誘導しても良い。あるいは取るよりも相手の陣地方向へわざと逃がして取る以上の成果を挙げる方法もある。後者の場合には、こちらの厚い陣地へ誘導してはならない。これをやると散々な結果になる。取れない場合は、取るぞと脅しながら相手の地模様方向へ誘導して、生かす代わりに相手の地を荒らす。これが芸であり当たり前のことである。 |

| 【攻防論/気の多い打ち方は破滅の元である】 |

| 「気の多い打ち方は破滅の元である」。その通りである。あちこちに石団を展開するのは良いとしても、どの石もこの石も可愛いと引きずるような打ち方、あの石もこの石も等分に攻めまくると云う気の多さは身の破滅を招く元である。戦略戦術を持って臨まねばならない。攻めるときも同様で、あの石もこの石も追い掛け回して逆に破綻することが多い。戦略戦術を持って当るべしである。 |

| 【攻防論/油断大敵! 攻め合い勝ちが見通せた後の次の手に気をつけよ】 |

| 「攻め合い勝ちが見通せた後の、ホッとした瞬間の、次の手に気をつけよ」。言葉通りである。この時、気が緩み易い。一件落着はなったが、ここで緩めず、次に責め取りにされないよう留意すべきである。攻め合いに関連するところに大きな手どころがあれば、そこへ打つのが良い。他所へ打つより賢い場合が多い。 2018.9.28日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/「ポンぬきの威力」を隅、辺に活用せよ】 |

| 「ポンぬきは石にムダがなく威力も大きい。よほどのことがないかぎりポンぬきをさせてはならない」。これを確認する。中央でポン抜きした石の周辺は強い。故にこういう石ができた時は囲ってはならない。これを勢力に使って対極方向に潜って下から手をつけるのが賢い。中央でポン抜きではなく制している石がある場合の寄せ段階の手は、局勢有利であれば隅、辺の手よりも中央の石の逃げ出しを封じる手の方が厚い。これを勝ちました宣言の手と云う。 |

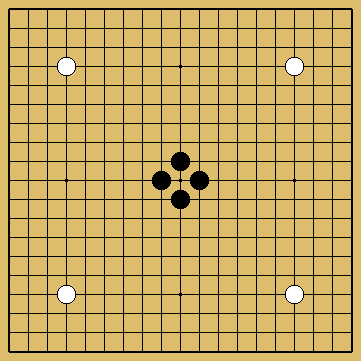

| 「ポンぬき三十目」の根拠ははっきりしないが、「たいへん大きいのだ」という意味と、実際に三十目、ときにはそれ以上の価値を持つという意味がある。ポンぬきは、それ自体がひじょうな好形であるばかりでなく、厚みが四方に働くのが大きな特徴である。したがって、辺や隅に片寄るよりも、中央のポンぬきほど価値がある。 【中央のポンぬきの模型図】棋譜(149頁の1図)  棋譜再生 棋譜再生・白が四隅の星を占め、黒が中央でポンぬいた形。 ・むろん実戦ではできるはずがなく、これは一つの模型図である。 ⇒これで両者の力はつり合っている、という定説になっているそうだ。 〇「一に空き隅」といわれる重要な隅の拠点を、白は四つとも占めている。対する黒は、空中になんら実利をともなわないポンぬきがあるだけなのに、これで四隅に対抗できるという。 ※坂田栄男氏は、院生(日本棋院で養成するプロ棋士のタマゴ)の時分、実験的にこの配置から打ってみたことがあるらしい。⇒優劣はつけがたかったそうだ。黒先なら黒がいいし、白先なら、わずかに白に分がある。先に打ったほうが有利ということは、この配置が互角という証拠にほかならない。なにしろ黒は中央に堅塁があるから、どんなにせまい白の構えにでも、平気で打ち込んで行ける。もぐりこんで活き、白の外勢を厚くしても、それは気にかける必要がない。厚みはポンぬきが消してくれるからである。また根拠がなくて攻め出されても、ポンぬきの声援があるから、トビ出しさえすれば、もう安全である。隅に一手打つのは、だいたい十目の価値が持つといわれる。かりにこの説が正しいものとし、上図の形が五分とすれば、四隅に一手ずつ打った白は四十目。それに対抗している黒のポンぬきも、おなじ四十目にあたるといえると、坂田氏は解説している。 このように中央のポンぬきは、大きな威力を持っている。たとえ辺でも隅でも、ともかくポンぬきをさせるのは感心しない。一個の石を取るには、タテヨコ四つのダメをつめればよく、その最小限の手数で石を取るのがポンぬきである。ポンぬきは石にムダがなく、しかも弾力に富んでいる。相手にはポンぬきをさせぬよう、自分からはチャンスがあれば、ためらわずにポンぬいて打つべきであるという。 【悪手はどれか?】棋譜(150頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・白1と走り、黒2とツケて以下7まで。 ☆初心の人の碁を見ていると、こんな変化がよく見られるという。どの手がおかしいのか? ⇒白1に対する黒2のツケが悪手である。 ・それに対する白3も悪手である。 (3は2の非をトガめないだけ、2よりも罪の重い手といえる) ※双方が悪手を打った場合、あとから打ったほうが不利を招くのは理の当然だとする。 ・白7までの結果は隅の実利が大きく、それだけ白が不利となっている。 〇黒2は4とコスんで受けるところである。 (それを2とツケてきたのだから、白は気合からいっても、反発しなくてはならない) 【白はハネ出す一手】棋譜(151頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・ここは白1とハネ出す一手である。 ・黒2の切りに3とカカエて、必然黒6までとなる。 ⇒こんな隅っこでも、ポンぬきはポンぬきなりの威力があって、白はすぐ続いて7、9と黒をゆさぶることができる。 ・黒10には11とサガリ。(黒イ(18, 六、つまり黒10の右)のオサエは隅には利かない) 前図の結果を解剖してみると、次のようになる。 【手割による検討】棋譜(151頁の4図)  棋譜再生 棋譜再生・はじめ白1と三々に打ち込んで、黒2に3、5と打った。 ・黒はだまって6とツギ、白7から11まで。 ⇒この形に黒イ(17, 二、つまり白1の上)、白ロ(17, 一)を加えたのが前図である。 ※この解剖診断によって、悪手は黒の側にばかりあることが明らかになっているという。 ・まず黒6は、いつでもハ(16, 一、つまり白3の上)とアテて、白イ(17, 二、つまり白1の上)とツガせるに決まったところ。 ・それから6とツゲば、白11、黒ニ(18, 六)、白7、黒10、白8,黒その左オサエ、白1の下ツギ、となるのが、定石であるという。(白は後手で活きることになる) ・さらに大悪なのは、黒イ(17, 二)と放りこんでいることで、もともとハ(16, 一)とアテるべきところを、黒イ(17, 二)、白ロ(17, 一)と取らせたのだから、お話にならないという。 ⇒ポンぬかせた罪が、そのまま黒の不利、白の有利につながっている。 〇このように、手順をかえて形を調べ、着手の可否を検討するのを手割(てわり)という。強くなるにしたがって、興味を持つようになってくるようだ。 (坂田栄男「囲碁名言集」148頁~151頁(有紀書房、1988年) |

| 【攻防論/戦線逃亡は重罪と心得よ】 |

| 「戦線逃亡罪は重罪と心得よ」。一段落して転戦するのは良いが、始末がついていないのに転戦するのは戦線逃亡である。石の軽重にもよるが勝負に直結する場合があり、その罪は大きい。それでは、一段落しているかしていないかをどこで見分けるのだろうか。これの解答は後日に期すことにする。 2016.01.24日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/飛ばす時の弓同様に石も一杯に張らねばならない】 |

| 「飛ばす時の弓は石も一杯に張らねばならない」。攻めの際に、かなりの成功を収め、もうこれぐらいで良いだろうと軍を引き上げるのは甘い。「これぐらい」の感覚にもよるが、先手で寄せられるところまで目一杯稼いで相手を極度の緊張状態に追い込まねばならない。相手にホッとさせ余裕を持たせると追い込みの逆転打を打たれることが多い。相手が焦るところまで追い込み、焦りの手を誘わねばならない。これが勝負勘である。 2016.02.05日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/真空切り】 |

| 県下の最高トップの打ち手に4子局で教えてもらい、真空切りでヤラレタ。真空切りとは、何かこちらがじたばたしただけで、相手の空気圧に押されて結局は負けてしまった。これを名づけて真空切りと云うことにした。実に味わい深いものがある。 2015.9.6日 囲碁吉拝 |

| 【攻防論/相手の手戻しの意図を見抜いて正しく応接せよ】 |

| 相手が手を戻したときは何か策略があると知り、相手の意図を窺うが宜しい。これをしないで軽視するのを独りよがりと云う。 |

| 【攻防論/二線のハイ悪(わろ)し、三線のハイは三つ伸びたら一つトブが宜し】 |

| 二線のハイは敗線と心得、よほどのことがない限り這わぬように石運びするが宜し。三線のハイは三つ伸びたら一つトブが宜し。 |

| 【攻防論/斜めの利き筋を上手に使え】 |

| 相手の強いところでは斜めの線で打つのが手筋。但し、寄せの斜め線は餌食にされると心得るのが宜し。 |

| 【攻防論/受けるのが分かりきったところでも手順がある】 |

| 「受けるのが分かりきったところでも手順がある」。その通りである。すぐに受けるのではなく、相手の利かせの手を逆利用してついでに打っておくべきところを打つのが良い。 |

![]()

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)