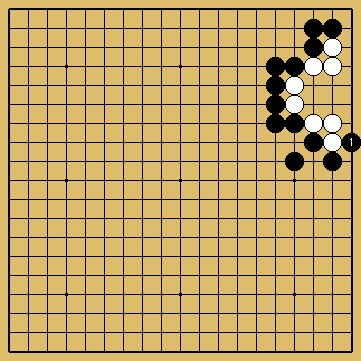

| 隅の詰め碁例題/ハネ&置き |

更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).3.16日

| (囲碁吉のショートメッセージ) |

| 相手の石を殺す場合、次の二つが基本となる。①外からハネる手、②中へ置く手。ここで、「死はハネにあり」と云われる「隅の詰め碁例題/ハネ&置き」の筋を確認する。ハネは相手の石のフトコロをせばめ、活きる範囲を小さくする意味で、きわめて有効な筋である。 2005.6.4日 2013.5.22日再編集 囲碁吉拝 |

![]()

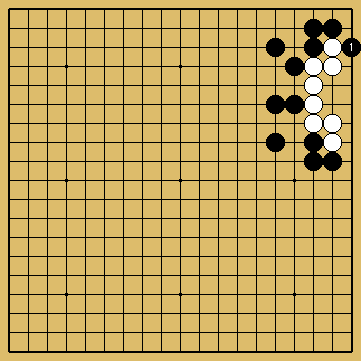

| 【隅の詰め碁例題/3つ並び箱&ハネツギありの場合/ハネ&置きの筋】 | ||||

|

| 【№1、ハネツギしている方へのハネ】 | ||||||||||||

|

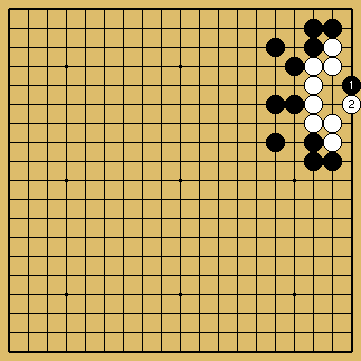

| 【隅の詰め碁例題/3つ並び箱&ハネ&カケツギありの場合/ハネ&置きの筋】 | ||||

|

| 【№1、ハネ&カケツギのない方へのハネ】 | ||||

|

| 【その後図】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 【№1変化図】 | ||||

|

| 【その後図】 | ||||||||||||||||

|

| 【死はハネにあり】 |

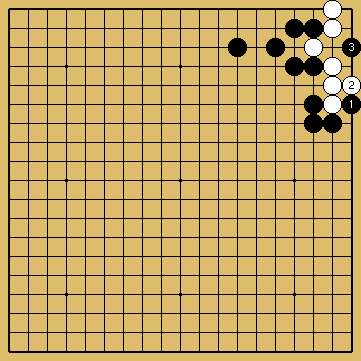

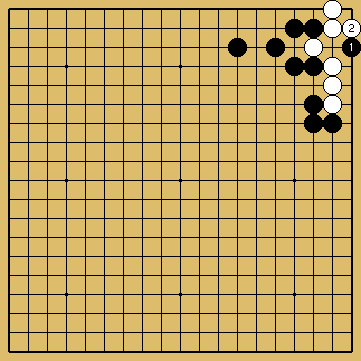

【1図:ハネて死】棋譜(242頁の1図) 棋譜再生 棋譜再生・黒1とハネて、白は簡単に死に。 (黒1はイ(19, 八)でも同じ) 【2図:失敗~置き】棋譜(242頁の2図)  棋譜再生 棋譜再生・中に黒1と置くと、白2と受けられ、活かしてやるお手つだいになる。 〇まず、「ハネ」てフトコロをせばめ、次に急所に「置いて」眼形を奪う。この例はよくある。 【3図:ハネて置く】棋譜(243頁の3図)  棋譜再生 棋譜再生・これも黒1とハネる。 ・白2と受けさせてから、3と置く。 ※ハネて受けさせると、眼形の急所がはっきりすることが多い。 【4図:失敗~ハネずに置く】棋譜(243頁の4図)  棋譜再生 棋譜再生・ハネずに黒1の置きを先にすると、白2と受けられて取れない。 ※今からハネてみても手遅れだし、1の左に打欠いても、取られて半眼(後手一眼)が二つでき、失敗。 【5図:冷静にハネたい形】棋譜(243頁の5図)  棋譜再生 棋譜再生・中にツケたり切ったりしたい形であるが、そこをぐっとこらえて、冷静に黒1とハネてやる。 ・白がイ(18, 六)と受ければ、そこで初めて黒ロ(17, 五)と切り、白ツギのときまた黒ハ(19, 三)とハネてやる。 ※ハネて眼を取る手段を「ハネ殺し」という。 (坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、242頁~243頁) |

| 【隅の詰め碁例題/ハネ&置きの筋】(「囲碁 隅の死活10 」) | ||||||||||||||||

|

| 【隅の詰め碁例題/2子ハイ系に対するハネ&置きの筋】 | ||||

|

| 【隅の詰め碁例題/2子ハイ系に対するハネ間違いの図】 | ||||||||||||||||

|

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)