| 隅の詰め碁例題/石の下の筋 |

更新日/2024(平成31.5.1栄和改元/栄和6).2.17日

| (囲碁吉のショートメッセージ) |

| ここで「石の下」の筋を確認する。(詰碁に強くなる法第13回)「石の下」(塚本惠一著[詰碁世界第14号(2002年7月発行)掲載])。 2014.10.27日 囲碁吉拝 |

| 【石の下の型の種類】 | |||

|

|

|||

| 三村智保(囲碁棋士九段)/囲碁用語マスター 「石の下」 |

| 【石の下の筋】 |

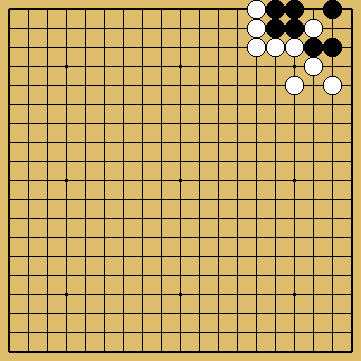

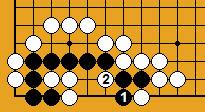

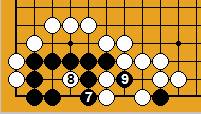

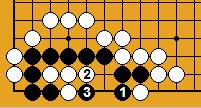

【問題78】≪棋譜≫ 棋譜再生 【問題78の正解:黒1のツギから石の下が成立】≪棋譜≫  棋譜再生 ・黒1とツイで解決⇒当然、白は黒四目を取るが、ここであきらめてしまっては、この問題は解けない。 ・白2と取ったあと、黒四目の取りあとに、黒3の切りがある。 ※これがいわゆる石の下といわれる筋。取りあとに対する想像力が及ぶかどうかが、正否をわける。 (山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、173頁~174頁) |

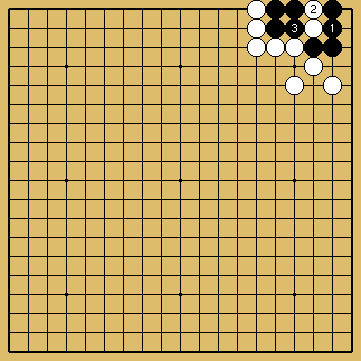

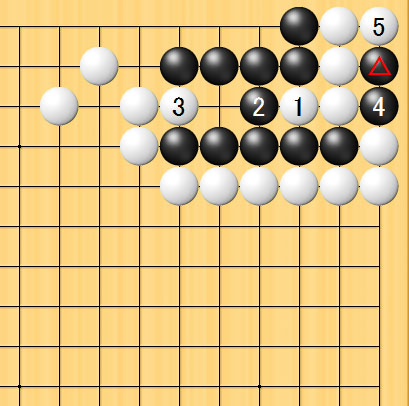

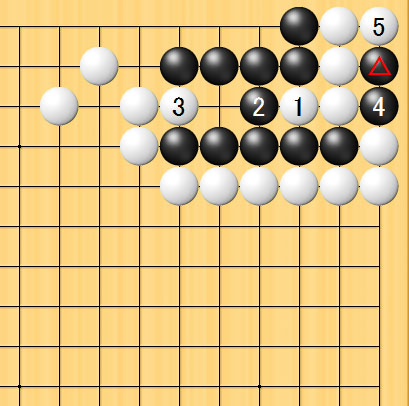

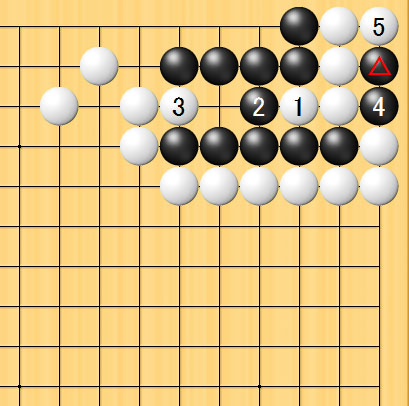

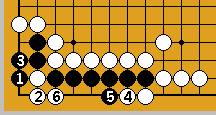

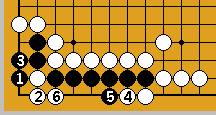

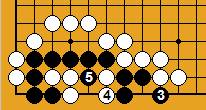

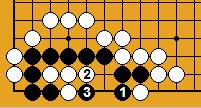

【問題80】≪棋譜≫ 棋譜再生 【問題80の正解:黒1の切りから石の下が成立】≪棋譜≫  棋譜再生 ・黒1と切るしかない形。 ・白2とアテられたところが考えどころ。黒3と外から白全体にアタリをかける。 ・白4の四目取りに、黒5(黒1のあと)と切る手があって白を仕留める。 ※これが石の下の筋で、実戦で打てれば格別! (山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、177頁~178頁) |

| 【石の下の筋(「左右同形中央、左右を見合う筋」】(左右を見合う筋) | ||||||||

|

| 正解初手 |  |

| 1/下がり(正解初手)。 | |

| ここが左右を見合う筋となっている。 | |

| その後図1 |  |

| 2/割り込み。3/キリ。 | |

| 右の集四の黒4子を取られるが石の下の形になっているので、取り返しの眼がある。 | |

| その後図2 |  |

| 4/ハイ当り。5/ノビ。こちらも稲妻型で黒4子を取られてもやはり石の下となっている。 |

| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||||

|

| 正解初手 |  |

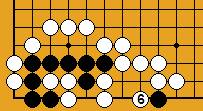

| 1(正解初手)/出ノビ。 | |

| この手が思い切った手。これより石の下の筋が始まる。 | |

| その後図1 |  |

| 2/。3/。 | |

|

|

| 4/。5/。6/。7/。8/ウチカキ。9/トリ。 | |

| その後図2 |  |

| 白6子を取らせた後、10/キリで石の下となる。 |

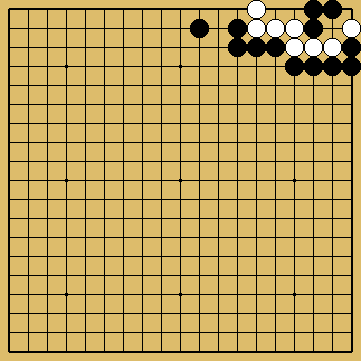

| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||||

|

| 正解初手 |  |

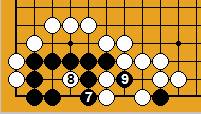

| 1/下がり(正解初手)。 | |

| この「下がりの手」により石の下の筋が始まる。 | |

| その後図1 |  |

| 2/。3/。 | |

| その後図2 |  |

| 4/。5/。6/。7/。8/ウチカキ。9/トリ。10/。までとなる。 | |

| 決定打 |  |

| 11/ツギ。外側(黒)は隅の6目を取らせて石の下に誘導している。 | |

| その後図3 |  |

| 12/。13/取り跡キリ。 | |

| 内側(白)にもう一眼できず死。最初の石の形からこの最終系までの「石の下の筋」を浮かべられることが肝要である。 |

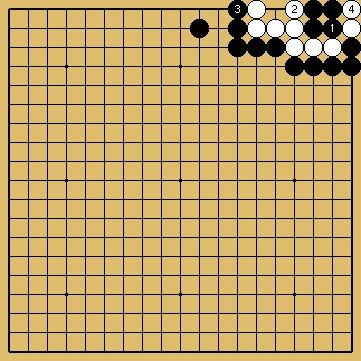

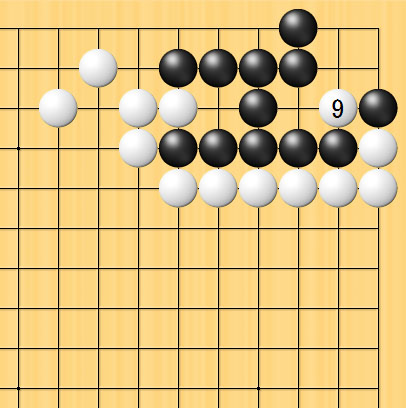

| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||||

|

| 正解初手 |  |

| 1(正解初手)/切り込み。 | |

| ここを白に継がれるとセキになるので1と切るしかない。この「切り込みの手」により石の下の筋が始まる。 | |

| その後図 |  |

| 2/ダメ詰め当り。3/ツギ。4/黒4子抜き。 | |

| 決定打 |  |

| 5/眼欠き置き。 | |

| この石の下の筋で白死となる。5はこの位置でなければならない。最初の石の形からこの最終系までの「石の下の筋」を浮かべられることが肝要である。 | |

| 5の不正解変化 |  |

| 5の不正解変化/5の左。 | |

| その後図 |  |

| 6/5。逆転の石の下になる。 |

| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||||||

|

| 正解初手 |  |

| 1/当り(正解初手)。 | |

| 左隅の2子を取られてはいけないので、まずはこう打つ。この「当りの手」により「石の下の筋」が始まる。 | |

| その後図1 |  |

| 2/ノビ。3/ツギ。4/右白ハイ。5/押え。6/左白ハイと進行する。白4、白6は最強の手で眼作りを狭めていることになる。 | |

| その後図2 |  |

| 7/白2目抜き。8/左白ハイ。9/押え。10/当りとなる。 | |

| 決定打 |  |

| 11/ツギ。 | |

| 左隅の2子を取られてはいけないので、まずはこう打つ。この「当りの手」により「石の下の筋」が始まる。 | |

| その後図 |  |

| 12/黒4子抜き。13/白5子アタリ。 | |

| 石の下になつており内側(黒)生き。最初の石の形からこの最終系までの「石の下の筋」を浮かべられることが肝要である。 | |

| 11の不正解変化 |  |

| 11の不正解変化/白4子取り。 | |

| その後図 |  |

| 12/三の1置きで死ぬ。 |

| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||||||||

|

| 正解初手 |  |

| 1/押え下がり(正解初手)。 | |

| この「押え下がりの手」により石の下の筋が始まる。 | |

| その後図 |  |

| 2/キリ。3/白1目抜き。4/押え下がり。 | |

| 妙手 |  |

| 5/出当り。 | |

| その後図4 |  |

| 6/黒3子取り。7/白3子抜き。8/黒地3目にナカデ置きの目取り。 | |

| 決定打 |  |

| 9/白2子当り。 | |

| 黒はこれで生きとなる。最初の石の形からこの最終系までの「石の下の筋」を浮かべられることが肝要である。 | |

| 8で9打ちは9を8打ちで生き。 | |

| 2の変化 |  |

| 2/ナカデ狙いのノビ。 | |

| 妙手 |  |

| 3/放りこみ。この手で黒生き。 |

| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋/マガリ】 | ||||||||||||||

|

| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||||||||||

|

| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋、跡切りで眼を奪う】 | ||||||||||||||||

|

| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋、大中手】 | ||||||||||||||||

|

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)