| 耳赤の局 |

(最新見直し2015.03.12日)

| (囲碁吉のショートメッセージ) |

| ここで「秀策の耳赤の局」を研究する。「碁の名手(本因坊秀策)の耳赤の一手にまつわる歴史対局、耳赤の碁、秀策流、御城碁19連勝、とは(2009.10.29)」その他参照。 2014.07.25日 囲碁吉拝 |

![]()

| 【「耳赤の一手】 | |

| 秀策の碁は、丈和の予見通り、大きな進歩を見せ、1846年(弘化3年)18才で4段となり、師の許しを得て、同年5月始めて帰省し、故郷に錦を飾った。同年7月、秀策帰東の途次、浪華(天王寺屋、大阪)の辻氏宅で幻庵と対局した。 | |

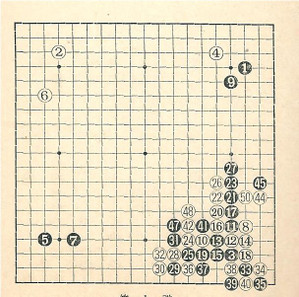

| 1846(弘化3)年、7.20日、大阪で「井上因碩8段(48歳)-秀策4段(18歳)」が対局することとなった。第1局は、順節宅で対局。「井上因碩-秀策(2子)」で100手過ぎまで打ち進めたところ、因碩が「ハッハ、これは手合い違いだ。二つじゃとても碁にならん。明日、改めて先番を打ってみよう」と述べ、因碩が破格の先を許した。 7.21日、「井上因碩-秀策(先)」の第1局は浪華天王寺屋の辻忠二郎宅で89手打掛け。 7.23日、原才一郎宅で141手打掛け。黒①(17の四)、③(16の十七)、⑤(3の十六)と3線の小目の位置を変え、⑨(16の五)と4線に高くコスムのが、秀策流の堅実な先番必勝の布石。 右下隅は、白⑩(14の十六)の大斜ガケから、大斜百変と言われている大型の定石の力戦となり、秀策を一挙に潰そうとの幻庵の気迫が、一手一手に感じられます。右下スミ劫含みの型は、黒不利と断定され、後世この定石型を修正させる、大きな影響を与えた。 この碁の形勢は混沌、激闘を重ねて中盤戦も後半に入った時、幻庵は中央黒の4子の石の連絡を断って白26(126)を打った時、秀策は下辺4子の黒石を逃げるともなく、また助けるともなく、天元の脇に打った黒27(127)の手が、耳赤の一手、と言われている。 因碩と秀策の対局で形勢の良かった碁を秀策の打った妙手(黒127)で形勢が一変し、動揺した因碩の耳が赤くなった。これが有名な「耳赤(みみあか)の妙手」と云われ、「耳赤の一局」として知られる。「耳赤の一手」により老因碩が長考し始め、付き添っていた因碩の主治医が因碩の表情を伺うと、顔面から耳まで赤みをさしており、因碩の苦吟ぶりが察せられることとなった。“観戦の医師曰く「今、秀策が石音高く盤の中央に打った(127手目)。それを見た幻庵先生の耳が赤くなった。心が動揺した証拠である。あるいは秀策の一手、先生の意表を突いたのではないか?」” 、との言を遺している。 「耳赤の一手」は、「上、下、左右の大局観に裏打ちされた名手の名に恥じていない一手」、「この一石で上辺の黒地モヨウを広げ、攻められそうな下方黒4子に手をのばし、中央の白地を消し、左辺白に打ち込みと消しの狙いがあり、一石四鳥の妙手」と評されている。以降、黒が主導権を握ることになる。 7.25日、中川順節碁会の中之島紙屋亭で打ち継がれ325手で終局、秀策が先番で3目勝ちする。この碁の興味深いところは、「秀策が3目勝ち」(因碩3目負け)となったが、コミなし時代の判定であり、6目半コミの現代碁基準では逆に「秀策が3目半負け」(因碩3目半勝ち)となることにある。結論として「両者好局の名勝負」であったことは疑いなかろう。結局、「井上因碩-秀策(先)」は3局打たれ、秀策が2勝、1局打掛けとなる。「準名人に三連勝し、安芸小僧から本因坊跡目となる登竜門の一局」となる。その後、秀策は幻庵に、この対局も含め二子1局、定先4局(うち一局は優勢のまま打ち掛け)の5局を連勝、名声を大いに揚げた。 |

|

| ユーチューブ「囲碁棋譜再現1局目 ●本因坊秀策(四段) ○井上因碩(幻庵)(八段) 耳赤の一局 Go Game」。 | |

|

|

| 耳赤の碁(1~64) | |

|

|

| 耳赤の碁(1(100)~27(127)、27(127)が耳赤の一手) | |

|

|

| 終局まで延々とコウが続く。見応えのある一局である。 |

| 本因坊道策(4世)を前聖、本因坊秀策(14世跡目)を後聖と呼ぶ。1846年(弘化3年)7月21日、碁聖と呼ばれた本因坊秀策が、18才(4段)の時、準名人位、49才(8段)の幻庵(井上因碩)に先番で対戦、耳赤の一手、により局勢を優勢に導き、三目勝(実際は二目勝)を収めた。

本因坊秀策(ほんいんぼうしゅうさく)、1829年(文政12年)~1862年(文久2年)は、因島(いんのしま、備後、外浦、広島)生まれ、俗称は桑原(父の実家は安田)、幼名は虎次郎、父輪三と母カメの次男です。秀策は母から碁を習い、6才の頃、尾道港の豪商橋本吉兵衛に碁の手ほどきを受け上達、神童(安芸小僧)の誉れ高く、父の主君である三原城主、浅野甲斐守忠敬に召し出されました。そこで、安田榮斎と名を改め、宝泉寺の住職葆真、儒者坂井虎山から碁や漢学の教えを受けています。 1836年(天保7年)7才の時、尾道港に立ち寄った伊藤松次郎(のち松和)との対局でその碁才を認められ、松和の勧めで、翌年浅野家の家臣寺西右膳に伴われて東上、9才の時、本因坊丈和(12世)の門下に入りました。ある日、車坂下の道場に来て、秀策の碁を見た名人丈和は、是れ正に百五十年来の碁豪にして、我門風、之より大に揚らん、と喜んで言ったそうです。150年来とは、本因坊道策以来のという意味です。榮斎少年は11才で初段に入品、12才の時、師匠の本因坊丈策(13世)と本因坊秀和(13世跡目、のち14世)から1字ずつ採った、秀策の名、及び2段格の免状を与えられています。 |

| 幻庵もまた同年の後、備後尾道(広島)に遊び、橋本氏の邸にて、人の問いに、秀策の碁品は秀逸なり。今年齢漸く18才にして、已に上手(7段)の地位に及べり。以て将来を卜知すべきなり、と答えている。秀策は、1848年(嘉永元年)、20才で6段に進んでいる。 |

| 秀策は、1849年(嘉永2年)21才、6段の時、本因坊秀和(14世)の跡目となり、御城碁に初出仕、1852年(嘉永5年)、上手(7段)に昇進、13年間で19連勝(黒番9勝、白番10勝)は前人未踏の快挙である。 |

| 1862年(文久2年)、江戸でコレラが大流行、本因坊家でも多くの患者が出た。秀策は、秀和が止めるのも聴かず終始看病していたが、自らも感染、医薬効なく、34才の若さで病死した。秀策は、囲碁に強いばかりでなく、両親に孝養をを尽くし、人情に篤い人柄は、誰からも愛されたと言われている。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)