| ツケノビ定石外れ封じ |

| 【ツケノビ定石外れ封じ】 |

| ここで、ツケノビ定石外れの「出」に対する応じ方を確認しておく。案外と知らないことが多い。万一、相手が出てきたら、どう対抗すべきかが設問になっている。それなりに複雑であり、この応酬の術(すべ)を知っておくのが上達の道であると思う。逆に云うと知らないままの囲碁打ちが多い。囲碁吉も、こたび革(あらた)めて確認した次第である。 |

| ツケノビ定石破りの「守らずの出キリ」は成立するのか。 | |||||||||

|

|||||||||

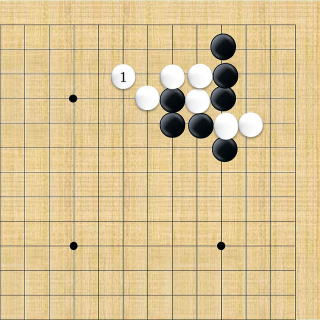

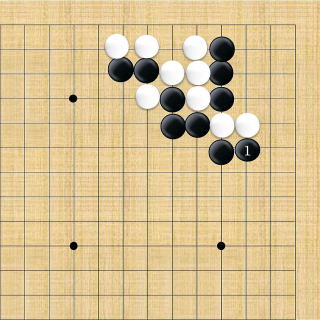

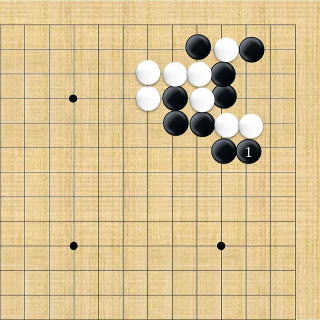

| (左図)出。上図のツケノビ定石破りの出は成立するのか。自らを守らず仕掛けてきた相手の手をどう咎めるべきかが問われている。 | |||||||||

| (左図)押え&キリ。出&応じ方としてA(下ハネ当たり)、B(上からのハネ当たり)、C()がある。これが「問題の元図」となる。 | |||||||||

|

| 元図のA(下ハネ当たり)選択 弱気の道である | ||

|

||

| 下ハネ当たり。隅を心配して下から当てた手である。結果的に出のムリを許す情けない応じ手になる。 |

| (次の着手) ノビ&下から押し&ノビ&下から押し | ||

|

||

| ノビ&下から押し&ノビ&下から押し。黒は隅を得たものの白の中央が厚い。且つ隅の黒も十分なものではない。総じて黒弱気ゆえのハマリの格好である。 |

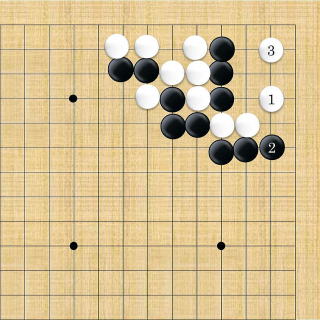

| 元図のB(上からのハネ当たり)選択 堂々たる応戦の道 | ||

|

||

| 上からのハネ当たり。この上からのハネ当たりの手が肝腎の断固応戦の手である。 |

| (次の着手) キリ石のノビ下がり | ||

|

||

| キリ石のノビ下がりは止むを得ない。次の一手が問われている。 |

| (次の着手) 隅石2子のノビ下がり | ||||||

|

||||||

| 隅石2子のノビ下がり。この手が手筋である。この手が打てないと、相手のキリ手の無理手を通すことになる。これを「ノビ下がりの元図」と命名する。 ノビ下がりは白3子のキリを見ている。もしA切りに備えず他を打てばAキリ&B当たり&Cキリ、抜き&当たり&ツギで黒の手数が大いに延び、隅の応戦に利を得ることになる。応じ方としてA(カケツギ)、B(右辺沿い下がり)がある。 |

||||||

|

| 上図のA(カケツギ)選択 |

|

| (1/1/111113111111) |

| カケツギ。この後、黒はどう打つか。 |

| (次の着手)上辺沿い下がり | |||||||||

|

|||||||||

| 上辺沿い下がり。出キリした2子を補足する為の強い且つ絶対の手である。応じ方としてA(コスミ)、B(下がり)がある。 | |||||||||

|

| 上図のA(コスミ)選択 |

|

| (1/1/11111311111111) |

| コスミ。これに対してどう応酬すべきか。 |

| (次の着手) 下がり&隅の1間トビ | ||

|

||

| 下がり&隅の1間トビ。これにより攻め合いとなる。一見、混戦のように見受けられるが、黒の手筋が用意されており負けない。 |

| (次の着手) 当たり&ツギ&割り込み&下当て&ツギ&ツギ | ||

|

||

| 当たり&ツギ&割り込み&下当て&ツギ&ツギ。この手順が肝要である。割り込みが手筋である。 |

| (次の着手) 放り込み | ||

|

||

| 放り込み。この放り込みの手筋で黒の一手勝ちとなる。この後はダメを詰めれば良い。これにより、いきなりの出ギりは成立しないと云うことになる。 |

| 上図のB(下がり)選択 | ||

|

||

| B(下がり)。これに対してどう応酬すべきか。コスミでダメなら下がりでどうだと云うのが設問である。 |

| (次の着手) 下がり&隅の1間トビ | ||

|

||

| 下がり&隅の1間トビ。黒は黙って沿いつけ下がりで応じる。白は1間にトンで手数を延ばしにかかる。一見、混戦のように見受けられるが、この場合にも黒の手筋が用意されている。 |

| (次の着手) ツケ&ハネ&下がり | ||||||

|

||||||

| ツケ&ハネ&下がり。この応酬により黒は隅に眼を持つことになる。白はあきらめない。応じ方としてA(タケフ)、B(沿い下がり)がある。 | ||||||

|

| 上図のA(タケフ)選択 |

|

| (1/1/11111311111112111) |

| タケフ。ここで手筋が用意されている。 |

| (次の着手) ツギ&ダメ詰め |

|

| (1/1/111113111111121111) |

| ツギ&ダメ詰め。ここで手筋が用意されている。 |

| (次の着手) 置き | ||

|

||

| 置き。この置きが肝腎な手で、黒には眼があり白にはない眼あり眼なしの攻め合いとなる。白のムリな出ギりを咎めたことになる。 |

| 上図のB(上辺沿い下がり)選択 | ||

|

||

| 上辺沿い下がり。これにどう立ち向かうべきか。これには冷静に眼持ちに向かうのが良い。 |

| (次の着手) 眼持ち下がり | ||

|

||

| 眼持ち下がり。この手により眼あり眼なしで黒勝ちとなり、やはり白のムリな出ギりを咎めたことになる。 |

| 「ノビ下がりの元図」のB(沿い下がり)選択 | ||

|

||

| B(沿い下がり)。「ノビ下がりの元図」のA(カケツギ)では手が遅れることが分かった。ならば守らずいきなりの手詰めの沿い下がりではどうかと云うのが設問である。これにも手筋が用意されている。 |

| (次の着手) 上辺キリ&下あて&ノビ&ノビ | ||

|

||

| 上辺キリ&下あて&ノビ&ノビ。キリから始まるこの一連のやり取りが手筋である。それは、この後に分かる。 |

| (次の着手) 上辺沿い下がり押え |

|

| (1/1/1111131111211) |

| 上辺沿い下がり押え。 |

| (次の着手) コスミ&下がり&隅1間トビ |

|

| (1/1/11111311112111) |

| コスミ&下がり&隅1間トビ。 |

| (次の着手) 割り込み |

|

| (1/1/111113111121111) |

| 割り込み。割り込みが手筋である。 |

| (次の着手) 割り当たり&2子取り当て&ツギ&1目抜き&下からコウはじき&ハネ当たり | ||

|

||

| 割り当たり&2子取り当て&ツギ&1目抜き&下からコウはじき&ハネ当たり。このやりとりが一直線になる。 |

| (次の着手) コウ取り&右辺コウ立て当たり&ツギ | ||

|

||

| コウ取り&右辺コウ立て当たり&ツギ。ここで、黒が事前に用意していた絶好のコウ立てを活用する。 |

| (次の着手) コウ取り&右辺コウ立て当たり&ツギ | ||

|

||

| 白のコウ立てがどこへ打っても白4子を打ち抜く。やはり白のムリな出ギりを咎めたことになる。 |

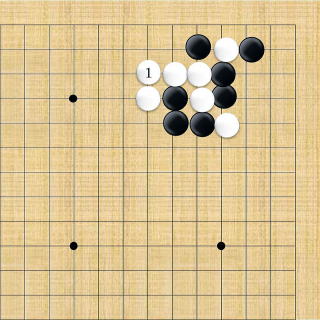

| ツケノビ定石破りの守らずの出キリで、いきなりの出は成立しなかった。ならば下ハネ後の出キリなら成立するのか、と云う設問である。ハネ交換後の出キリなら成立するのか。 | |||

|

|||

|

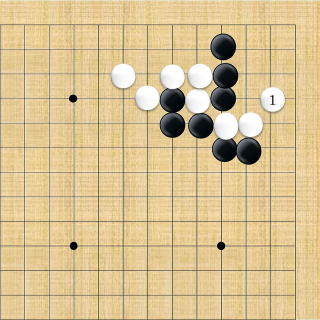

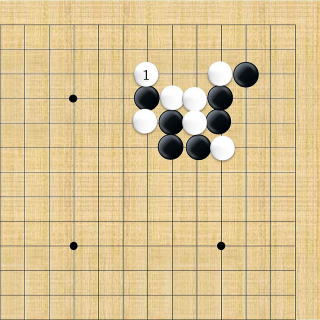

| (次の着手) 押え&キリ | |||||||||

|

|||||||||

| 押え&キリ。この白無理手をどう咎めるべきか。応じ方としてA(1子かみとり当たり)、B(上から当たり)、C(キリ返し)がある。これが「問題の元図」となる。 | |||||||||

|

| 上図のA(1子かみとり当たり)選択 | ||

|

||

| 前図のA(1子かみとり当たり)。黒1と白一子を取る手は安全そうで危険が待ち受けている。 |

| (次の着手) ツギ |

|

| (1/1/11111411111) |

| ツギ。白は黙ってツグ。 |

| (次の着手) 上から当たり&ノビ | ||||||

|

||||||

| 上から当たり&ノビ。応じ方としてA(沿い下がり押し)、B(1間トビ)がある。 | ||||||

|

| 上図のA(沿い下がり押し)選択 |

|

| (1/1/1111141111111) |

| A(沿い下がり押し)。黒1とオサえて攻め合いに向かう。 |

| (次の着手) 当たり&抜き&当たり&ツギ | ||

|

||

| 当たり&抜き&当たり&ツギ。当たりを利かしてシボリ、手を伸ばすのが手筋である。 |

| (次の着手) 下ハネ&押え&ツギ&カケツギ&隅ハネ&ハネ返し&ツギ | ||

|

||

| 下ハネ&押え&ツギ&カケツギ&隅ハネ&ハネ返し&ツギ。白は左右のハネを利かして手数を伸ばしたことになる。攻め合いは黒負けとなる。即ち、出キリ後の1子かみ取りの手は間違いということになる。 |

| 「問題の元図」B(上から当たり))選択 | ||

|

||

| 上から当たり。「問題の元図」のAの1子かみとりは失敗する。そこで単に上から当たりしたらどうなるのかが設問である。結論は黒の味が悪過ぎる。 |

| (次の着手) ノビ | ||

|

||

| ノビ。白は黙ってノビ。この後、黒窮する。即ち、キリに対する直接的な抵抗はないと云うことになる。 |

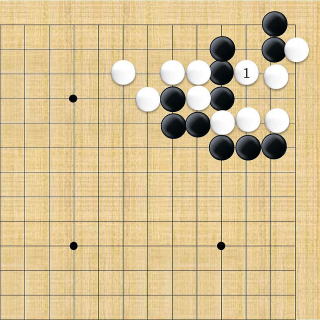

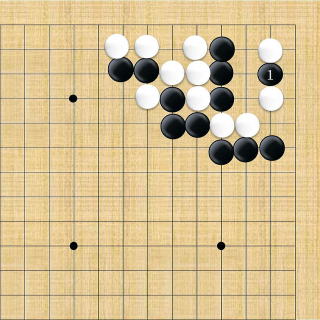

| 「問題の元図」C(キリ返し)選択 | ||||||

|

||||||

| 黒1とキッてきたとき、黒2とキリカエす手がある。これが手筋である。この手がある故にいきなりの出キリは成立しないことになる。白は、手を抜くとシチョウで取られる。応じ方としてA(下ハネ)、B(ツギ)がある。 | ||||||

|

| 上図のA(下ハネ)選択 |

|

| (1/1/1111141131) |

| 下ハネ。これはやむをえない。 |

| (次の着手) ノビ&ハイ押し&両当たり&ツギ&1子抜き | ||

|

||

| ノビ&ハイ押し&両当たり&ツギ&1子抜き。これが成り行きの進行である。この応酬で隅の黒が強くなった。 |

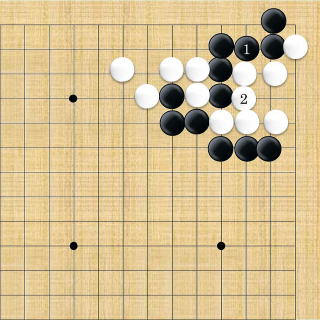

| (次の着手) ハネ当たり&キリ石への当たり | ||

|

||

| ハネ当たり&キリ石への当たり。白は右辺の黒2子に当たりをかけ、黒はキリ石に当たりをかける。この分かれは黒十分打てる。これがキリ返し効果である。 |

| 前図のB(ツギ)選択の道 | ||

|

||

| ツギ。前図のA(下ハネ)が無理なことが分かったのでツいでみたらどうなるのかが設問である。 |

| (次の着手) 右辺下から当たり&上辺上から当たり&抜き | ||

|

||

| 右辺下から当たり&上辺上から当たり&抜き。白がツイだときは、黒はキリ石に対し下から当てるのが良い。白は逃げ出す余裕はないので上辺の黒に当たりをかける。そこで黒はキリ石を抜く。この分かれも黒十分打てる。これがキリ返し効果である。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)