| 二間受け | 星&小ケイマ&大ゲイマ定石 |

| 大ゲイマ | ||||||||||||

|

||||||||||||

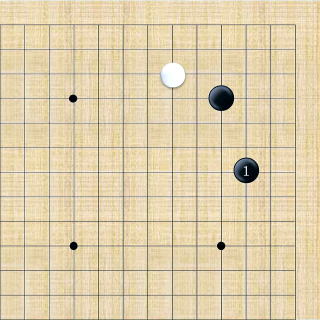

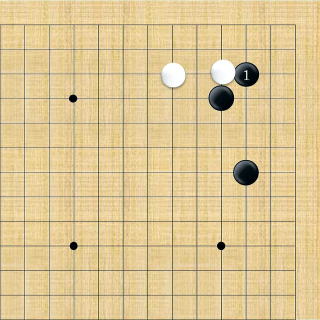

| (1−1−4) | ||||||||||||

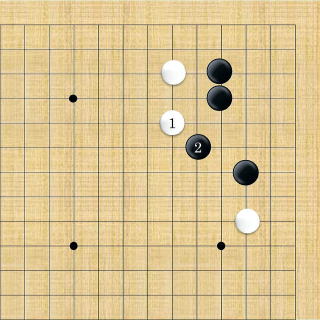

| 星&小ゲイマガカリに対し大ゲイマ受けの手である。これを「星&小ゲイマガカり&大ゲイマヒラキの元図」とする。 応じ手として、A(スベリ)、B(星ツケ)、C(ツメ)、D(三三入り)がある。 |

||||||||||||

|

| 元図のA(スベリ)選択 |

|

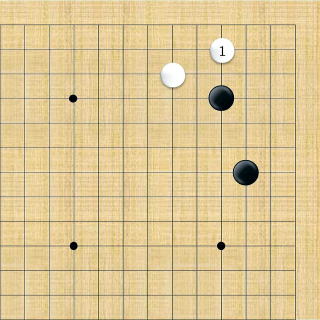

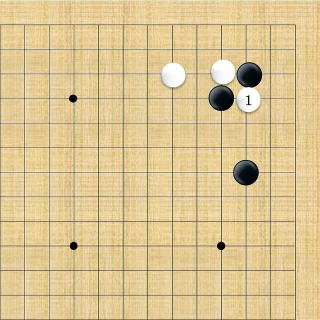

| (1−1−41) |

| 大ケイマに受けに対するスべリの手である。 |

| 指了図 コスミ&2間ヒラキ |

|

| (1−1−411) |

| コスミ&2間ヒラキ。相手が小ゲイマに受けた場合よりも大ゲイマが働いているので良い手とは限らない。三三入りの可能性のあるところなので判断を要する。 |

| 元図のB(星ツケ)選択 |

|

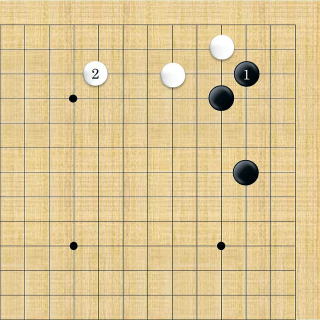

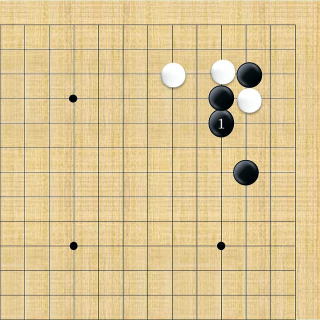

| (1−1−42) |

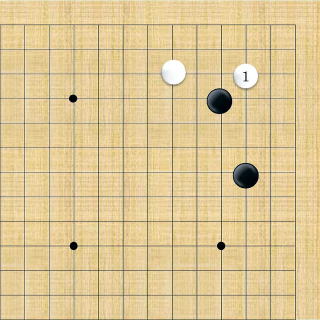

| 大ケイマに受けに対する星ツケの手である。 |

| (次の着手) ハネ |

|

| (1−1−421) |

| ハネ。「ツケにはハネよ」の格言通りである。 |

| (次の着手) キリ |

|

| (1−1−4211) |

| キリ。 |

| (次の着手) ノビ |

|

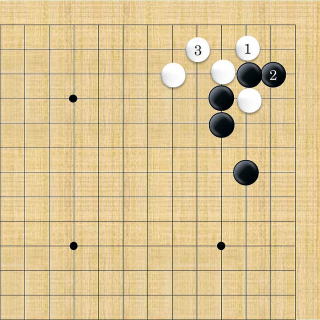

| (1−1−42111) |

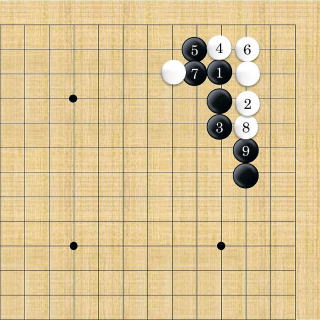

| ノビ。 |

| (次の着手) アテ&ノビ&カケツギ |

|

| (1−1−421111) |

| アテ&ノビ&カケツギ。これが白の治まり方の手順である。 |

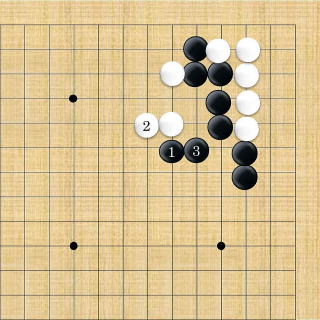

| 指了図 |

|

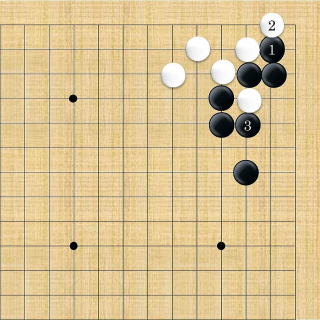

| (1−1−4211111) |

| これが星&小ケイマカカリ&大ケイマに対する星石ツケ定石である。仮に「星ツケ早治まり定石」と命名する。 三々入りは相手の外勢を厚くするので、これを避けながら早くおさまろうとする場合の定石である。 |

| 元図のC(ツメ)選択 |

|

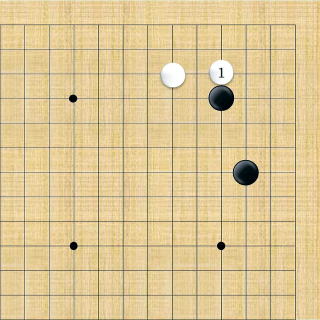

| (1−1−43) |

| 大ケイマに受けに対するツメの手である。大ゲイマの薄みを狙っている。 |

| (次の着手) 鉄柱 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−431) | |||||||||

| 鉄柱。応じ手として、A(2間ヒラキ)、B(1間トビ)、C(2間トビ)がある。 | |||||||||

|

| 前図のA(2間ヒラキ)選択 |

| (1−1−4311) |

| 2間ヒラキ。 |

| 指了図 1間トビ |

|

| (1−1−43111) |

| 二間開き&1間トビ。これがお互いの調子である。 |

| 前図のB(1間トビ)選択 |

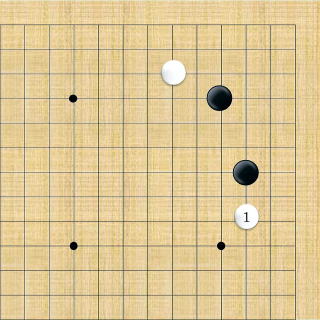

| (1−1−4312) |

| 1間トビ。 |

| 指了図 小ゲイマ |

|

| 1間トビ&小ゲイマ。ツメた時の鉄柱受けに対して1間トビで応じた形である。黒はケイマで受け封鎖を防ぐ。 |

| 元図のD(三三入り)選択 |

|

| (1−1−44) |

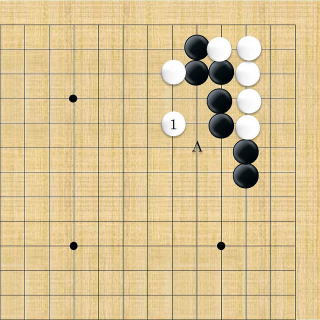

| 大ケイマに受けに対する三三入りの手である。 |

| (次の着手) |

|

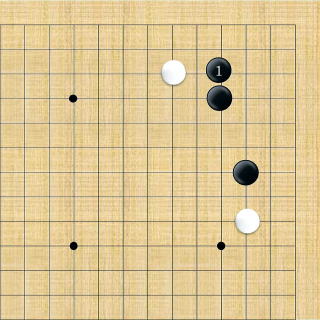

| (1−1−441) |

| ハネを効かした後、愚直に伸びるのが良い。 |

| (次の着手) 1間トビ |

|

| (1−1−4411) |

| 1間トビ。 |

| 指了図 ツケ&ノビ&カケツギ |

|

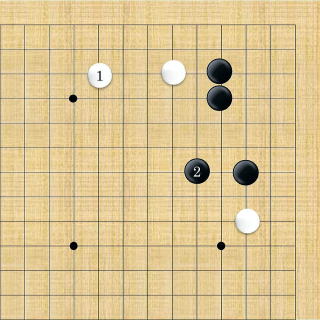

| (1−1−44111) |

| ツケ&ノビ&カケツギ。黒1を前図Aのカケツギでは弱い。ツケが筋で、相手のヒキを見てカケツギに戻るのが良い。あるいは黒1の下への鉄柱もある。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)