| 小ゲイマ受け(開き)定石 |

更新日/2017(平成29).10.2日

| 小ゲイマ受け(開き) | |||||||||

|

|||||||||

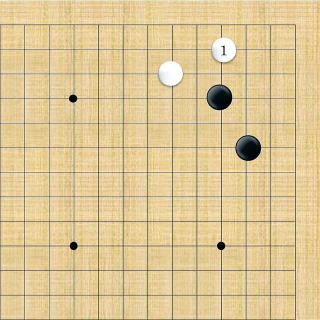

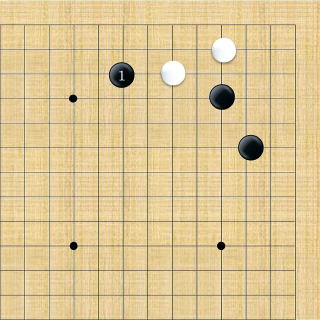

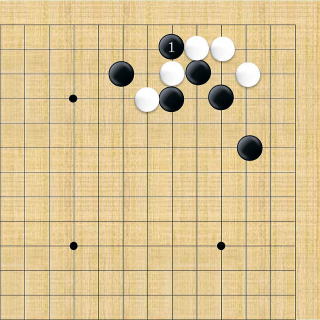

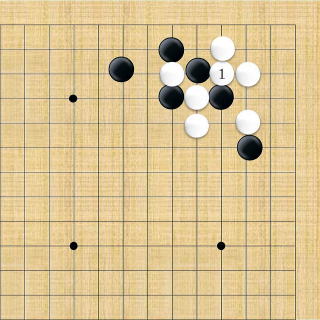

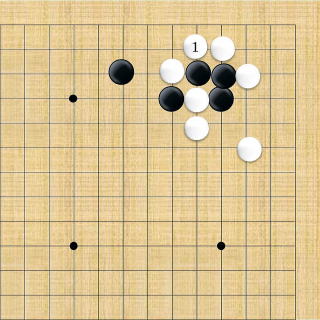

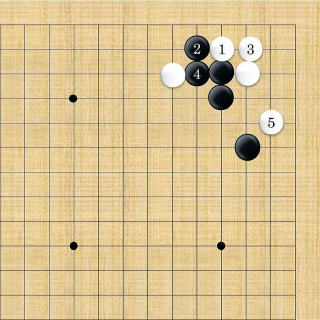

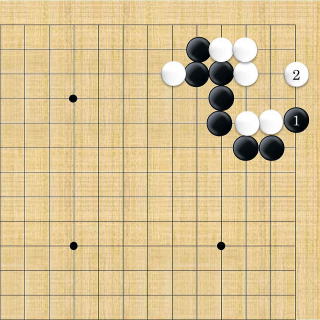

| 星&小ゲイマ小ゲイマガカリに対し、小ゲイマ受けの手がある。最も堅実な手である。これを「元図」とする。 応じ方として、A(スべリ)、B(三三入り)、C(ツケ)、D(開き)がある。 |

|||||||||

|

| 元図のA(スべリ)系 |

| 元図のA(スべリ)選択 | ||||||

|

||||||

| (1−1−21) | ||||||

| A(スべリ)。応じ方として、A(コスミ)、B(1間ハサミ)、C()がある。 | ||||||

|

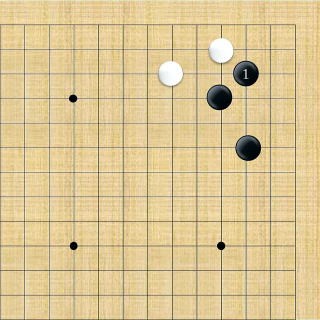

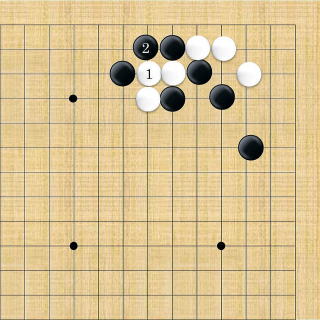

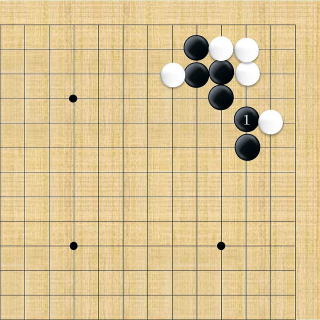

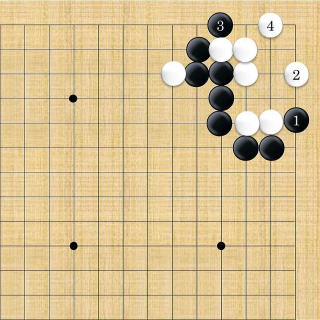

| 前図のA(コスミ)選択 |

|

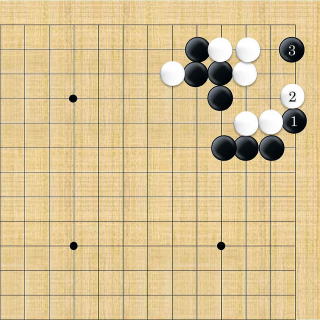

| (1−1−211) |

| コスミ。スべりに対してはコスミで応じるのが普通。 |

| 指了図 2間開き |

|

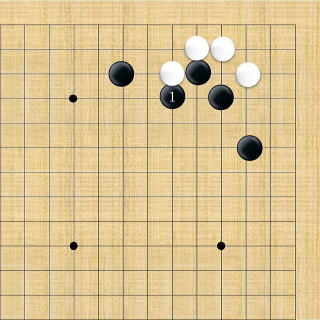

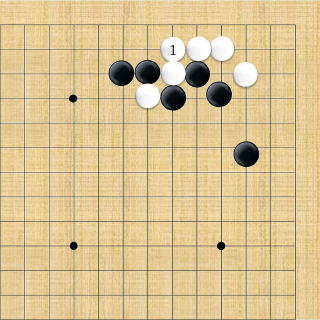

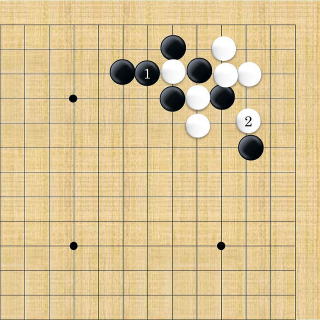

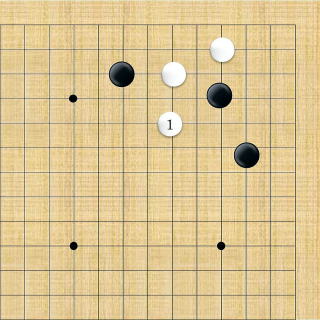

| (1−1−2111) |

|

| 2間開き。コスミには二間開きが相場で星への小ゲイマカカリに対する最も標準的な基本定石である。黒は少々凝り形だが先手を取れる利点がある。 ひとまずこれで打ち切った形だが、後にAが双方の根拠と地を兼ねた要点となっている。 |

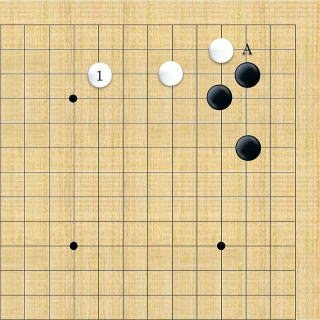

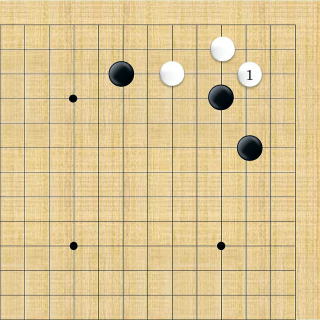

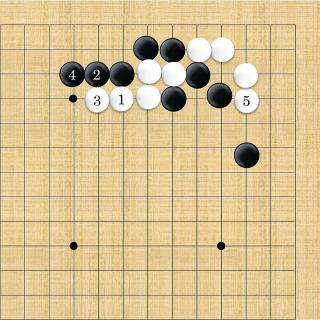

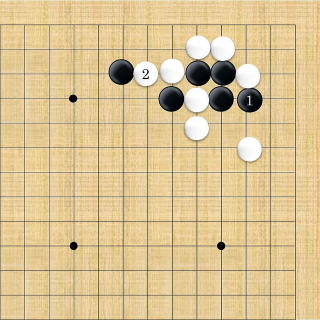

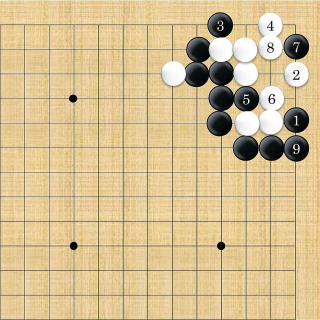

| 前図のB(1間ハサミ)選択 | ||||||

|

||||||

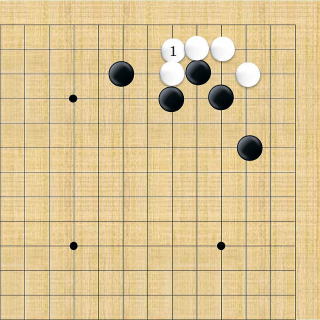

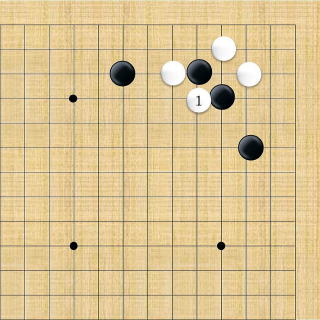

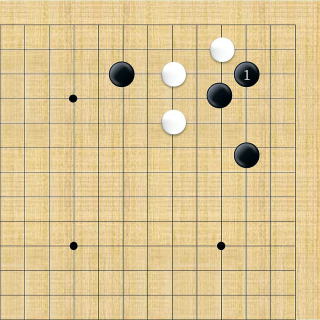

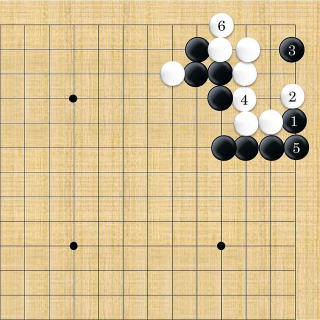

| (1−1−212) | ||||||

| 白のスベリに1間ハサミする手がある。外勢重視の手法である。これを「1間ハサミの基本図」とする。 応じ方として、A(コスミ)、B(1間トビ)の2系がある。 |

||||||

|

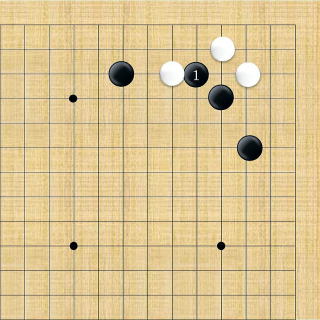

| 前図のA(コスミ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

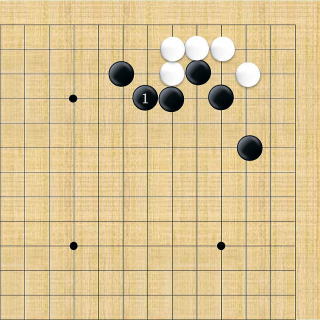

| (1−1−2121) | |||||||||

| ハサミに対する三三コスミの手である。白が隅に根拠を得たことになる。 応じ方として、A(ケイマ裂きノゾキ)、B(ツケ)の2系がある。但し、B(ツケ)は甘く後手を引くので採用し難い。 |

|||||||||

|

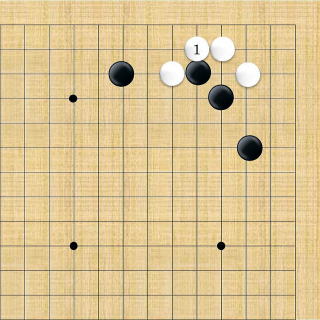

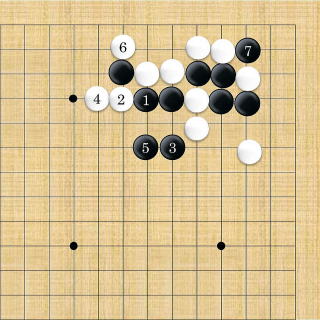

| 前図A(ケイマ裂きノゾキ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

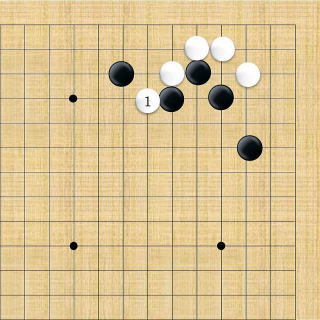

| (1−1−21211) | |||||||||

| ケイマ裂きノゾキ。この手が順序正しい。応じ方として、A(下ハイ受け)、B(アテコミ)の2系がある。 | |||||||||

|

| 前図A(下ハイ受け)選択 |

|

| (1−1−2121111) |

| 下ハイ受け。 |

| (次の着手)ハネ | ||||||

|

||||||

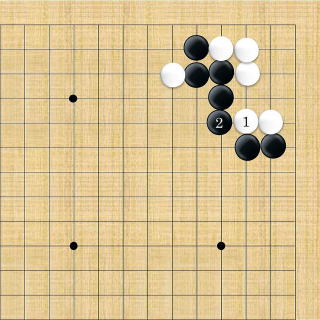

| (1−1−21211111) | ||||||

| ハネ。応じ方として、A(下ツギ)、B(二段バネ)の2系がある。 | ||||||

|

| 前図A(下ツギ)選択 |

|

| (1−1−212111111) |

| 下ツギ。穏やかな手である。同時に、二段バネのハネ出しが相手側有利の時であり、シチョウが成立しない場合にはハネ出す手がある。 |

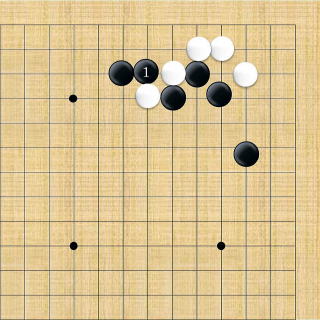

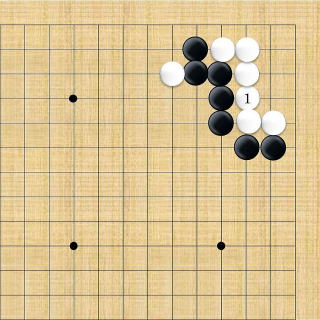

| 指了図 ノビ |

|

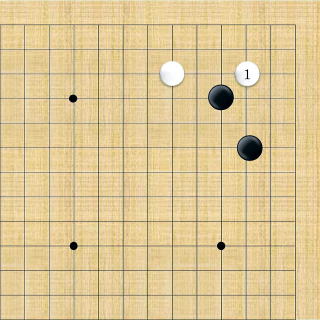

| (1−1−2121111111) |

| ノビ。黒が外勢を張り、白は先手で隅に治まって一段落する。白の実利と黒の外勢が互角の定石。 |

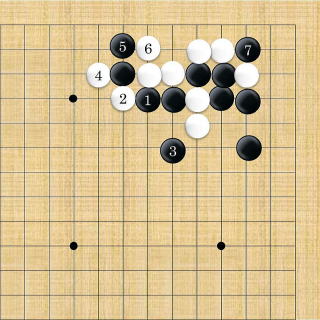

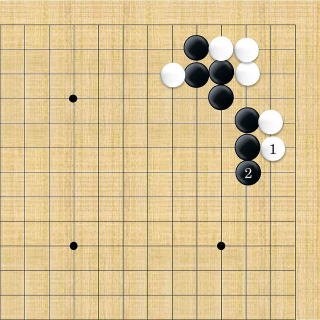

| 前図のB(二段バネ)選択 | ||||||

|

||||||

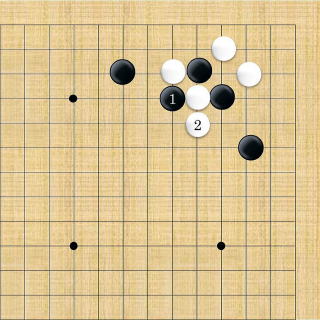

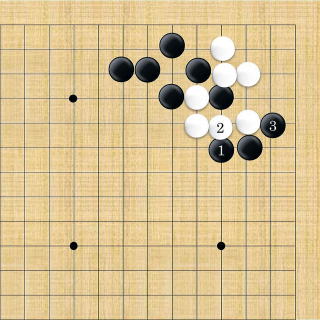

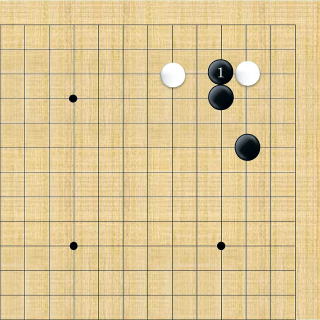

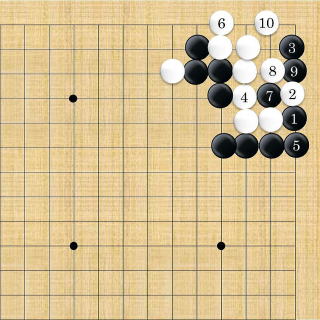

| (1−1−212111112) | ||||||

| 二段バネ。シチョウ有利のときの厳しい打ち方である。シチョウ白不利であってもシチョウアタリを狙いに二段にハネることも多い。応じ方として、A(元キリ)、B(裂きキリ)の2系がある。 | ||||||

|

| 前図のA(元キリ)選択 |

|

| (1−1−2121111121) |

| 元キリ。黒シチョウが不成立の場合の手である。 |

| (次の着手) ツギ&ハイ |

|

| (1−1−21211111211) |

| ツギ&ハイ。この後は黒不利の複雑な戦いになる。 |

| 指了図 |

|

| (1−1−212111112111) |

| ツギ&ハイ。この後は黒不利の複雑な戦いになる。 |

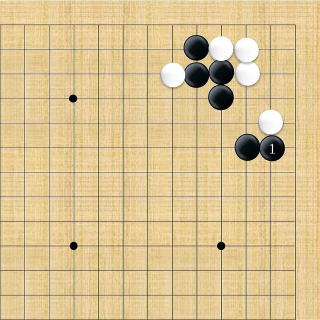

| 前図のB(裂きキリ)選択 |

|

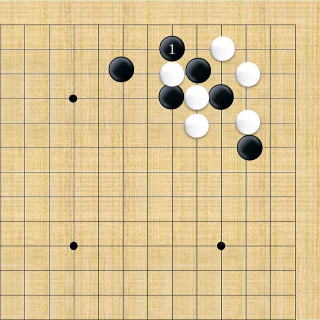

| (1−1−2121111122) |

| 裂きキリ。黒のシチョウ有利ならなお良い。 |

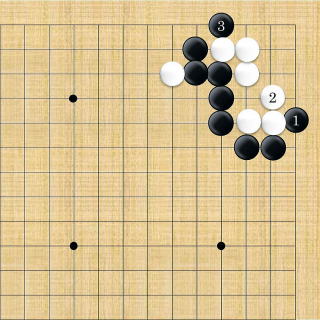

| (次の着手) ツギ | ||||||

|

||||||

| (1−1−21211111221) | ||||||

| 裂きキリ。黒のシチョウ有利ならなお良い。応じ手として、A(ノビ)、B(シチョウ当たり)の2系がある。 | ||||||

|

| 1間ハサミ元図のB(アテコミ)選択 |

|

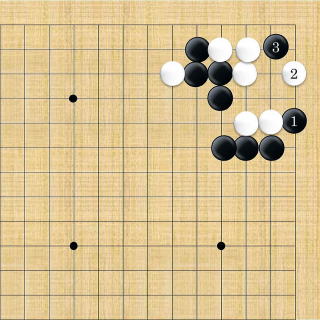

| (1−1−212112) |

| アテコミ。黒のケイマ裂きノゾキに対する上からアテコミ返しの手である。ややハメ手の感があるが成立する。これの結論は出ていない。 |

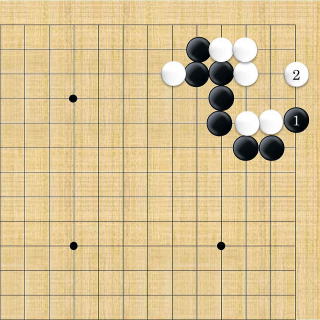

| (次の着手) 当たり&ノビ | ||||||

|

||||||

| (1−1−2121121) | ||||||

| 当たり&ノビ。応じ方として、A(下ハネ当たり)、B(ツギ)の2系がある。 | ||||||

|

| 前図A(下ハネ当たり)選択 |

|

| (1−1−21211211) |

| 下当て。 |

| (次の着手) キリ |

|

| (1−1−212112111) |

| キリ。お互いの言い分を通したことになる。 |

| (次の着手) 抜き&ゲタ |

|

| (1−1−2121121111) |

| 抜き&ゲタ。成り行きである。ゲタはシャレた取り方で。この際の形である。 |

| 指了図 ノゾキ&ツギ&下ハネ |

|

| (1−1−21211211111) |

| ノゾキ&ツギ&下ハネ。黒のノゾキ−下ハネが調子である。 この後の応じ方として、封鎖を避けて白a、黒bが考えられる。 |

| 前図B(ツギ)選択 |

|

| (1−1−21211212) |

| ツギ。カカエずにツグ手もある。 |

| (次の着手) 下ハネワタリ |

|

| (1−1−212112121) |

| 下ハネワタリ。 |

| (次の着手) 隅の出&辺の横並びぶつかり |

|

| (1−1−2121121211) |

| 隅の出&辺の横並びぶつかり。成り行きである。黒の出は急所の手である。 |

| 指了図 押し&キリ&かけ&辺並び&タケフ&隅キリ |

|

| (1−1−21211212111) |

| 押し&キリ&かけ&辺並び&タケフ&隅キリ。黒は厚く地も多いが白は先手でしっかりと治まっている。本図は一例であり変化が十分考えられる。 |

| 上図の変化図 |

|

| (1−1−21211212113) |

| こういう変化もある。互角と云われている。 |

| 「1間ハサミの基本図」のB(1間トビ)選択 |

|

| (1−1−2122) |

| 元図のB(1間トビ)。普通に打たれているが、黒の注文通りである。 |

| (次の着手) コスミ |

|

| (1−1−21221) |

| コスミ。黒はコスミで隅を得、1間ハサミの黒が白の開きを妨害しているので黒の注文通りである。 |

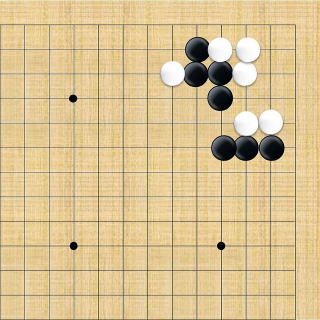

| 元図のB(三三入り)系 |

| 元図のB(三三入り)選択 | |||

|

|||

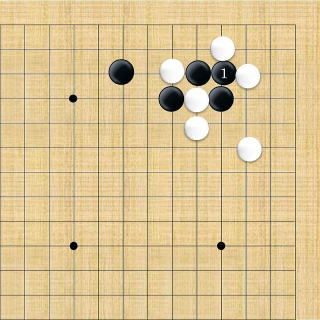

| (1−1−22) | |||

| 元図のB(三三入り)。小ゲイマに受けても三々打ち込みが成立する。但し、外勢を気にせず隅に入って生きれば良い場合の手で、普通は相手方に外勢ができ優る。そういう意味で入る時機が難しい。入れば良いと云うものでもない。これが「三三入りの元図」となる。 応じ方として、A(分断押え)がある。 |

|||

|

| 「三三入りの元図」のA(分断押え)選択 |

|

| (1−1−221) |

| A(分断押え)。三三入り」に対する小ゲイマがかりに対する分断下がりの手である。 |

| (次の着手) ハネ&押え&ツギ&ツギ | ||||||

|

||||||

| (1−1−2211) | ||||||

| ハネ&押え&ツギ&ツギ。勢いこうなるのが流れである。 応じ方として、A(上から押え)、B(辺から押え)の2系がある。右辺に相手石がない場合にはもう一つ伸びて1間に飛ぶことになる。 |

||||||

|

| 前図のA(上から押え)選択 |

|

| (1−1−221111) |

| 上から押え。 |

| 指了図 |

|

| (1−1−2211111) |

| 前図のB(辺から押え)選択 |

|

| (1−1−22112) |

| 辺から押え。 |

| (次の着手) 出&押え |

|

| (1−1−221121) |

| 出&押え。 |

| 指了図 ツギ |

|

| (1−1−2211211) |

| ツギ。 |

| 前図のツギを手抜きした場合の殺し方。両バネで無条件死となる。 |

|

| (1−1−2211213) |

| 単に黒1、3と両ハネればよい。いわゆる「ハネ殺し」の代表的なものである。 |

| 前図の変化図としての1間トビならどうなるのか |

|

| (1−1−22112131) |

| 黒1のハネに1間トビ受けしたらどうなるのか。 |

| (次の着手) ハネ&1間トビ |

|

| (1−1−221121311) |

| ハネ&1間トビ。黒1のハネに1間トビ受けしたらどうなるのか。 |

| (次の着手) ハネ&コスミ |

|

| (1−1−2211213111) |

| ハネ&コスミ。白4と受け生きのように見える。ここで黒にうまい手がある。 |

| (次の着手) 出&押え&置き&押え&ツギ |

|

| (1−1−22112131111) |

| 出&押え&置き&押え&ツギ。黒5、7、9と見事な手筋で無条件の死となる。 |

| 前図と似ているが下図のようにダメが一つ空いている場合にはどうなるのか |

|

| (1−1−22112133) |

| (次の着手) ハネ&押え&置き |

|

| (1−1−221121331) |

| ハネ&押え&置き。黒1とハネ、白2、黒3と置く。この3が2の一と呼ばれる筋に当たり、隅の急所である。 |

| (次の着手) ツギ&ツギ&下がり |

|

| (1−1−2211213311) |

| ツギ&ツギ&下がり。白4、6といっぱいに広げて頑張る。 |

| (次の着手) 放り込み&抜き&差し込み&目持ち |

|

| (1−1−22112133111)) |

| 放り込み&抜き&差し込み&目持ち&コウトリ。黒取り番の有利なコウになる。 |

| (変化図) 白が押えず1間トビで受けた場合はどうなるのか |

|

| (1−1−2211213313) |

| 白2なら黒3が良い手になり白死が免れない。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)