| 星&小ケイマ&2間高ハサミ定石 |

| 二間高ハサミ | ||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

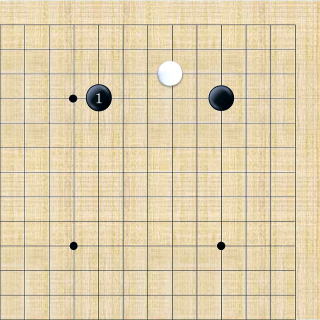

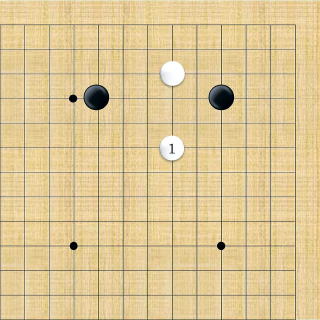

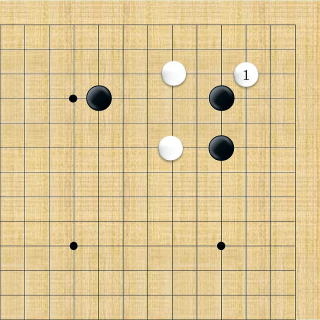

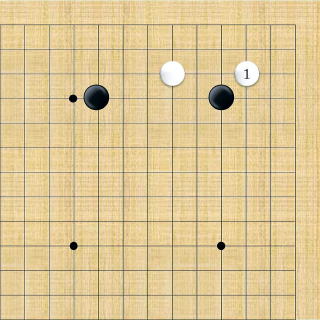

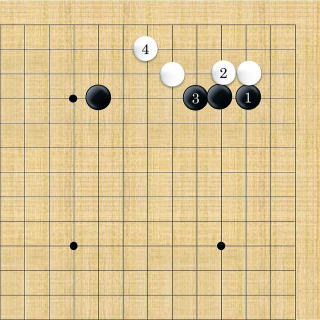

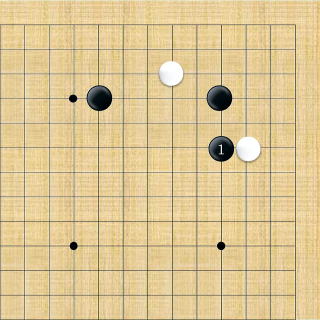

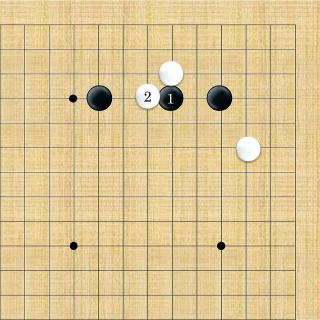

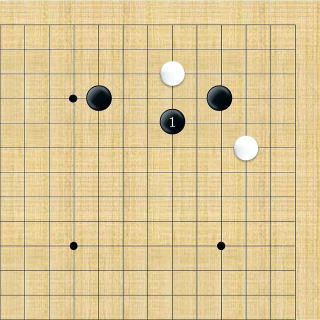

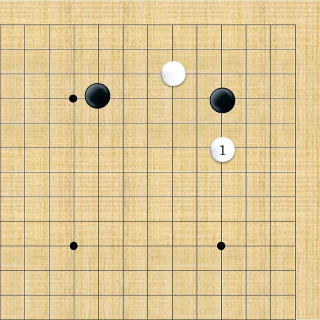

| (1-1-9) | ||||||||||||||||||

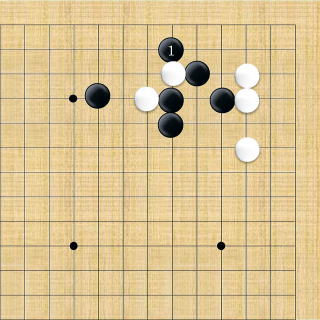

| 星&小ゲイマ小ゲイマガカリに対し2間高バサミの手である。これを「二間高ハサミの元図」とする。 応じ方としてA(1間トビ)、B(2間トビ)、C(コスミ)、D(三三入り)、E(ハサミ返しの小ゲイマ)、F(ハサミ返しの1間高がかり)、G()などの手が考えられる。 |

||||||||||||||||||

|

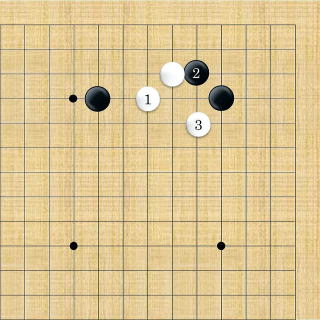

| 元図のA(1間トビ)系 |

| 元図のA(1間トビ)選択 | ||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

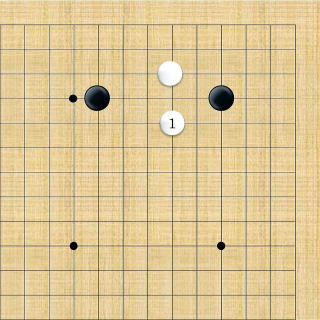

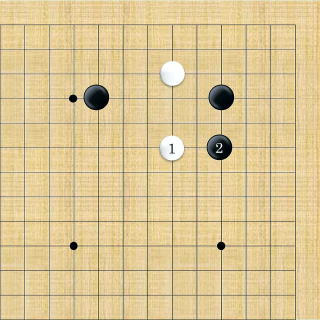

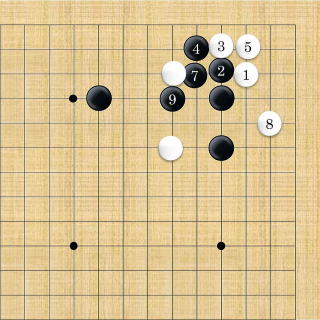

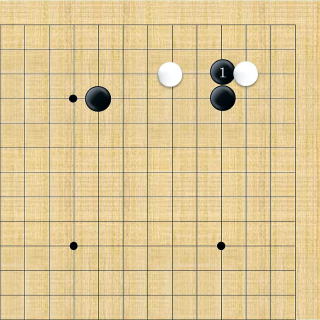

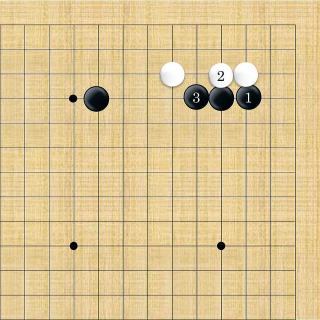

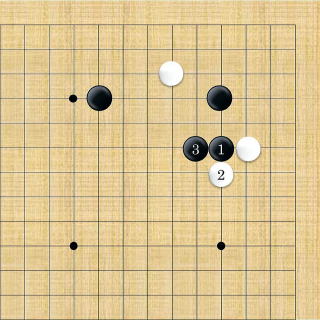

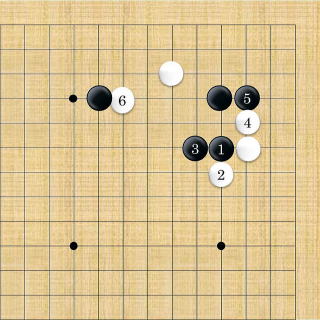

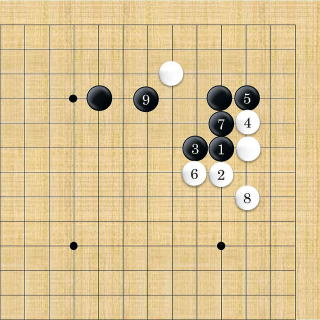

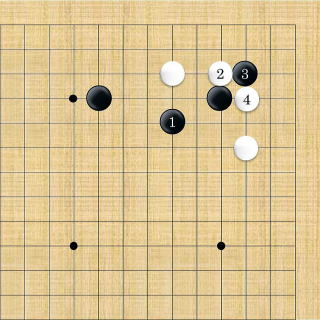

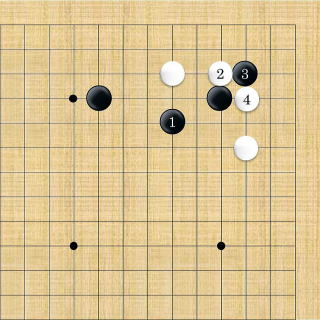

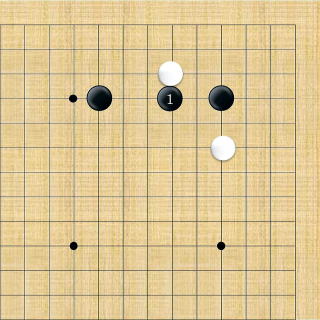

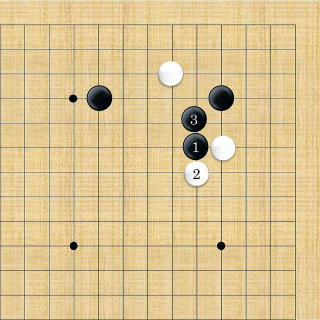

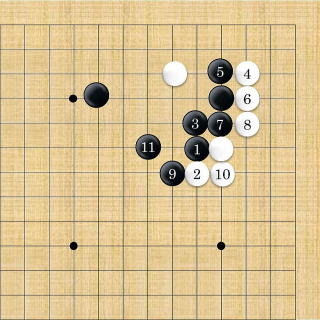

| (1-1-91) | ||||||||||||||||||

| 1間トビ。応じ方としてA(1間トビ)、B()、C()などの手が考えられる。 | ||||||||||||||||||

|

| 前図のA(1間トビ)選択 |

|

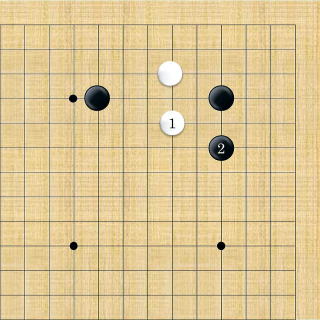

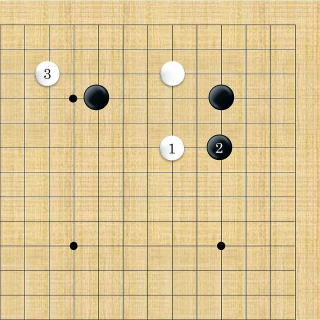

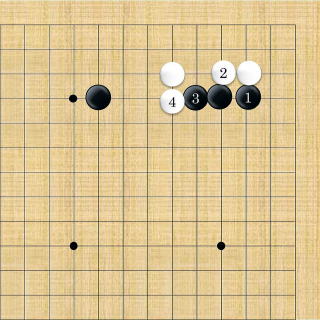

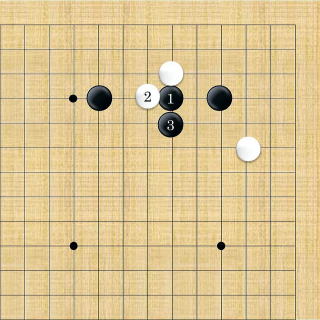

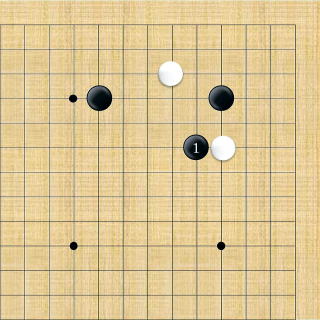

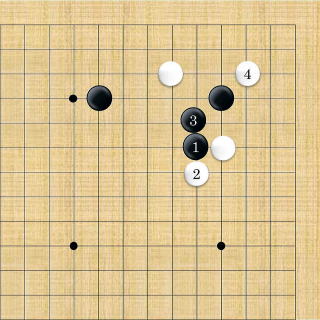

| (1-1-911) |

| 1間トビ。 |

| 指了図 |

|

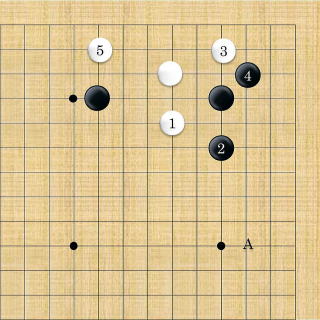

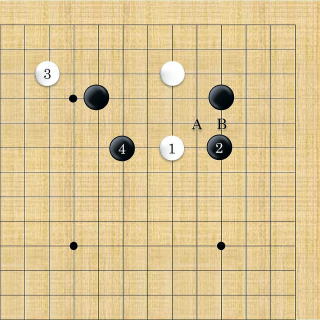

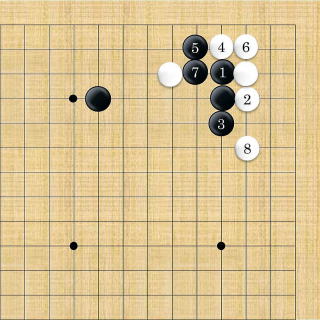

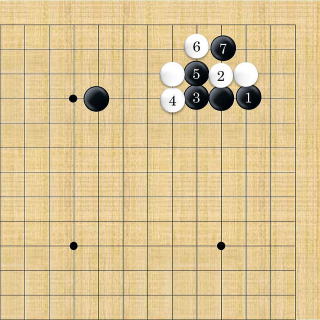

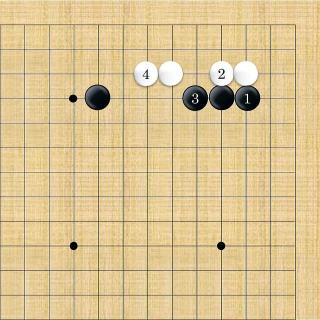

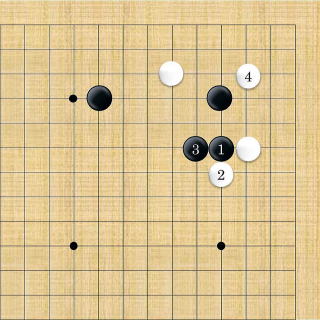

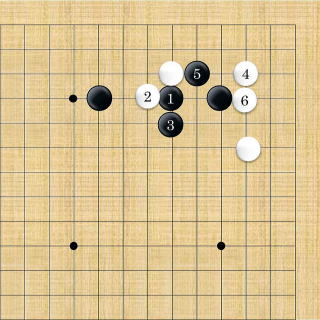

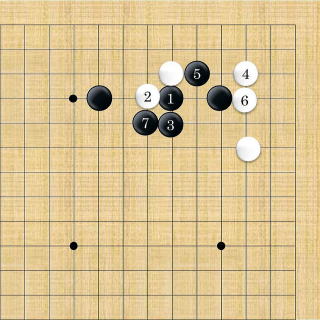

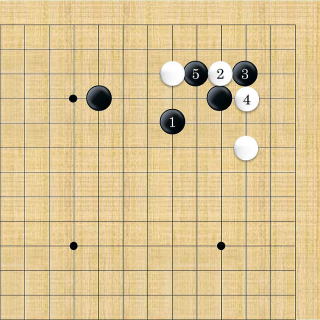

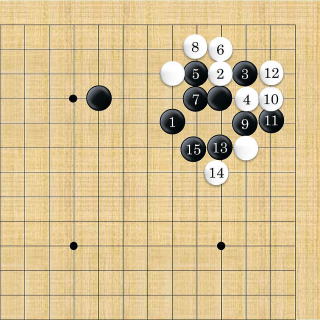

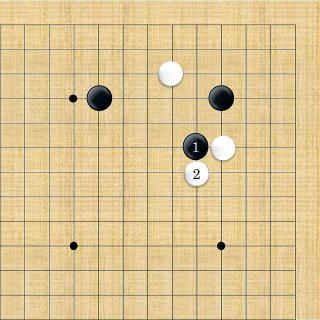

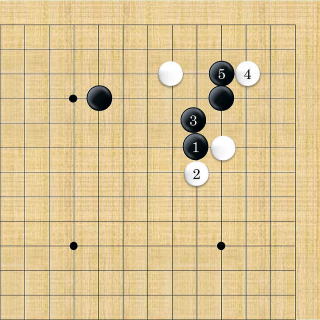

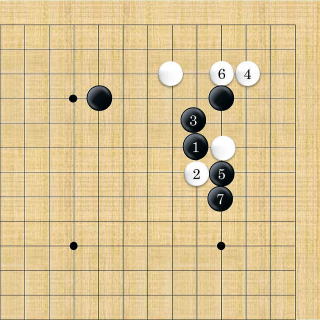

| (1-1-9111) |

| 1間トビ後の指了図。 白の位は低いが一応安定している。黒はこの後、星下Aのヒラキが大きい。 |

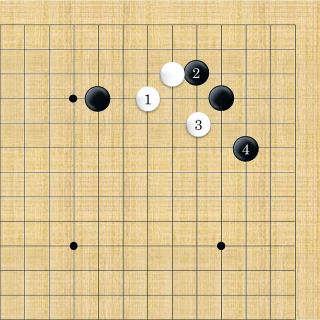

| 元図のB(2間トビ)系 |

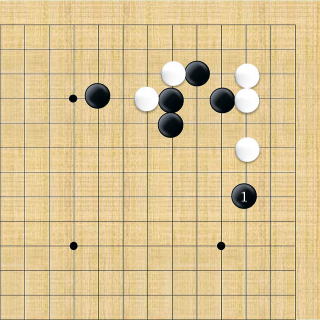

| 元図のB(2間トビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

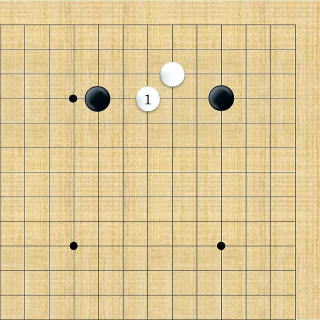

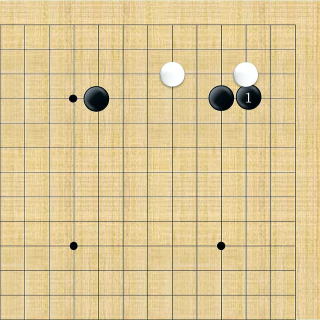

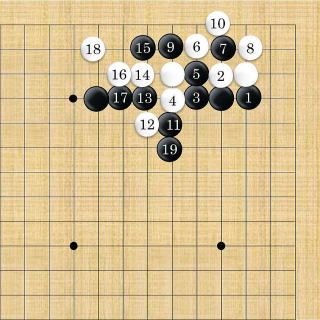

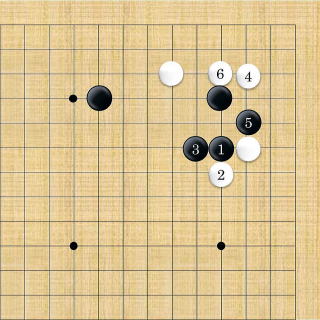

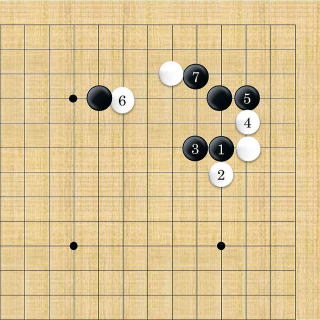

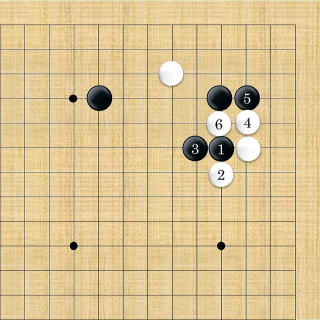

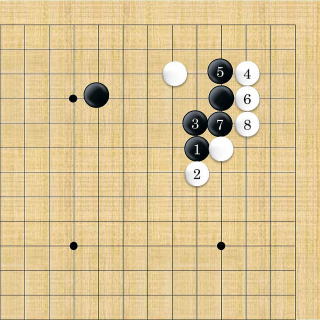

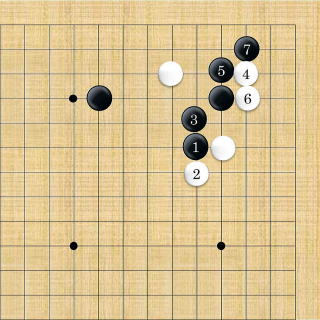

| (1-1-92) | |||||||||

| 2間トビの手がある。応じ方としてA(1間トビ)、B()、C()などの手が考えられる。 | |||||||||

|

| 前図のA(1間トビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

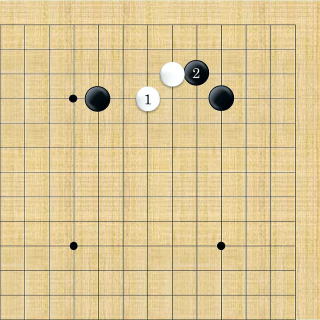

| (1-1-921) | |||||||||

| 1間トビ。応じ方としてA(1間ハサミ返し)、B(三三入り)、C()などの手が考えられる。 | |||||||||

|

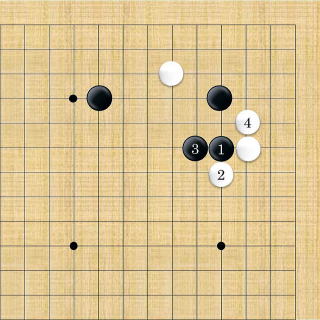

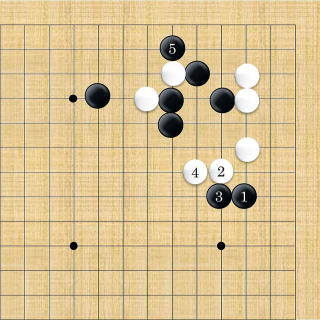

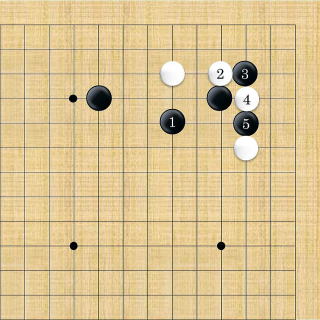

| 前図のA(1間ハサミ返し)選択 |

|

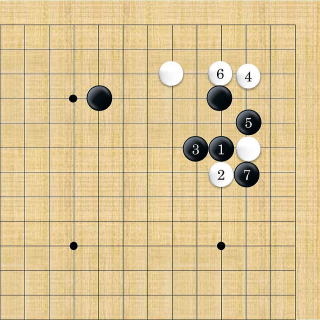

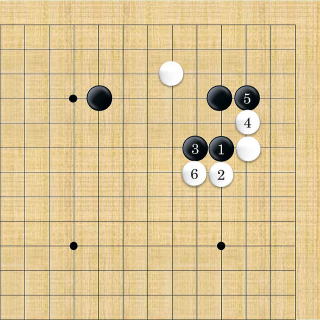

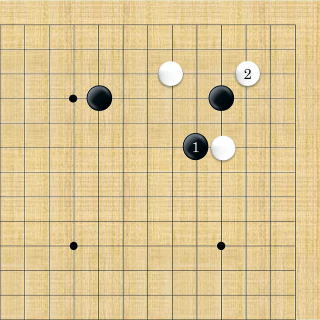

| (1-1-9211) |

| A(ハサミ返し)の手。 |

| (次の着手) 小ゲイマ |

|

| (1-1-92111) |

| 小ケイマ。二間トビの間の薄みを狙っている。白a、黒bを交換するようでは白がつらい形である。 |

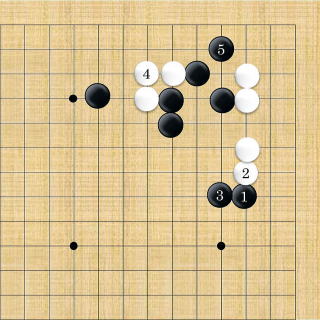

| 前図のB(三三入り)選択 | |||||||||

|

|||||||||

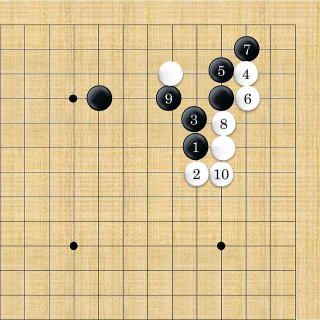

| (1-1-9212) | |||||||||

| B(三三入り)。応じ手として、A(分断押え)、B(閉じ込め押え)、C()がある。 | |||||||||

|

| 上図のA(分断押え)選択 |

| (1-1-92121) |

| 分断押え。 |

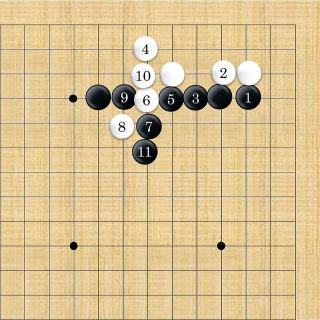

| 指了図 |

|

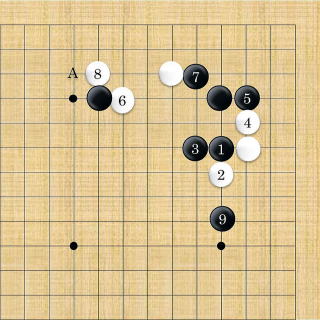

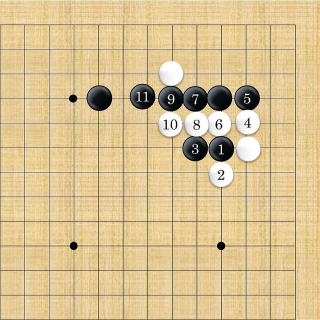

| (1-1-921211) |

| 指了図。黒9がぴったりになるので辛い。 |

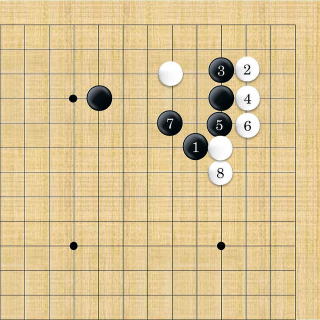

| 上図のB(閉じ込め押え)選択 |

| (1-1-92122) |

| 閉じ込め押え。右辺に開きがある場合の手である。 |

| 指了図 |

| (1-1-921221) |

| 指了図。黒の厚み、白の実利の分かれとなる。黒はA、Bなどが先手で利く。 |

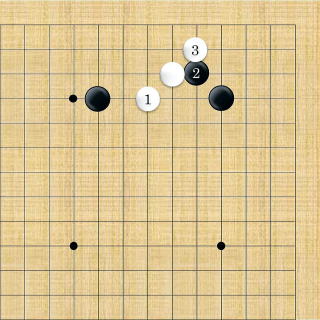

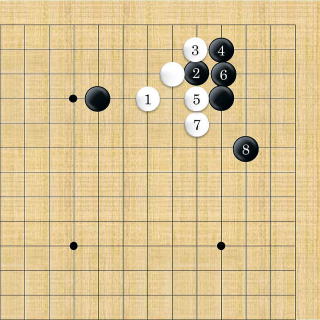

| 元図のC(コスミ)系 |

| 元図のC(コスミ)選択 | ||||||

|

||||||

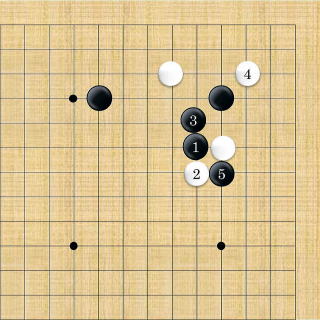

| (1-1-93) | ||||||

| コスミ。応じ方としてA(コスミツケ)、B(三三入り)、C()などの手が考えられる。 | ||||||

|

| 前図のA(コスミツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1-1-931) | |||||||||

| コスミツケ。応じ手としてA(小ケイマ)、B(下ハネ)が考えられる。 | |||||||||

|

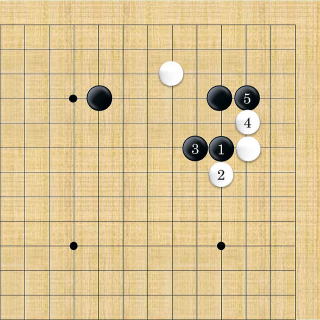

| 前図のA(小ケイマ)選択 |

|

| (1-1-9311) |

| 小ケイマ。 |

| (次の着手) 小ケイマ |

|

| (1-1-93111) |

| 小ケイマ。 |

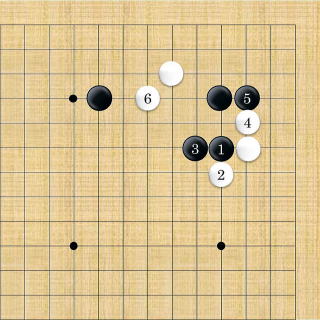

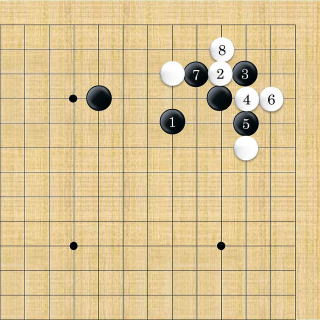

| 前図のB(下ハネ)選択 |

|

| (1-1-9312) |

| B(下ハネ)の手。 |

| 下ハネ後の指了図 |

|

| (1-1-93121) |

| 白3、5を決めるのは悪手。黒8まで隅の黒地が味良く大きく治まる。 |

| 元図のD(三三入り)系 |

| 元図のD(三三入り)選択 | ||||||

|

||||||

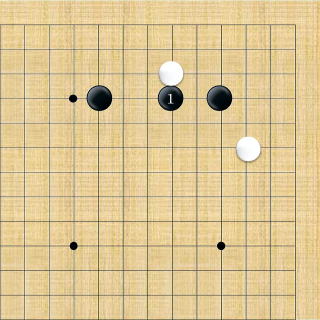

| (1-1-94) | ||||||

| 三三入り。これを「三三入りの基本図」とする。応じ手としてA(分断押え)、B(隅閉じ込め押え)が考えられる。 | ||||||

|

| 基本図のA(分断押え)選択 |

|

| (1-1-941) |

| A(分断押え)の手。 |

| 分断押え後の指了図 |

|

| (1-1-9411) |

| 黒は右辺にヒラキがない場合は分断押えから黒7、白8までが定石。黒はAに手を戻すのが普通。 |

| 基本図のB(隅閉じ込め押え)選択 |

|

| (1-1-942) |

| B(隅閉じ込め押え)。右辺にヒラキがある場合等で大事にしたい場合は閉じ込め下がりで応じる。 |

| (次の着手)押し&ノビ | |||||||||

|

|||||||||

| (1-1-9421) | |||||||||

| 押し&ノビ。応じ手としてA(出)、B(外コスミ)、C(並び)が考えられる。 | |||||||||

|

| 前図のA(タチ)選択 |

|

| (1-1-94211) |

| タチ。 |

| (次の着手) 出&押え&内キリ |

|

| (1-1-942111) |

| 出&押え&内キリ。 |

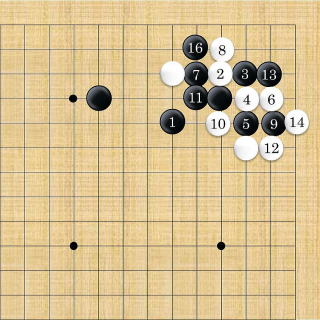

| 出切り後の指了図 |

|

| (1-1-9421111) |

| 以下、図のように白の実利と黒の厚みの分かれとなる。道中、黒15が肝要で締め付け味を作る技が要る。 |

| 前図のB(外コスミ)選択 |

|

| (1-1-94212) |

| C(外コスミ)の手である。 |

| 外コスミ後の指了図 |

|

| (1-1-942121) |

| 指了図。 |

| 前図のC(並び)選択 |

|

| (1-1-94213) |

| B(並び)の手である。 |

| 並び後の指了図 |

| (1-1-942131) |

| 黒がナラんできたら、白出切り、指了図まで欠陥のない厚みで満足である。黒にはAのトビ出しがある。 |

| 元図のE(ハサミ返しの小ゲイマ)系 |

| 元図のE(ハサミ返しの小ゲイマ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1-1-95) | |||||||||

| ハサミ返しの小ゲイマ両ガカリ。これを「ハサミ返しの小ゲイマ基本図」とする。 応じ手としてA(両バサミ小ゲイマへのツケ)、B(元ケイマへのツケ)、C(小ケイマ)が考えられる。 |

|||||||||

|

| 基本図のA(両バサミ小ゲイマへのツケ)選択 |

|

| (1-1-951) |

| 両ガカリ石へのツケ。 |

| (次の着手)ハネ&ノビ | ||||||

|

||||||

| (1-1-9511) | ||||||

| ハネ&ノビ。応じ手としてA(三三入り)、B(ノビ)が考えられる。 | ||||||

|

| 上図のA(三三入り)選択 |

|

| (1-1-95111) |

| 三三入り。両ガカリのあと三々に入るのはよくある手段である。 |

| (次の着手) ふくらみ押え&ノビ |

|

| (1-1-951111) |

| ふくらみ押え&ノビ。 |

| 指了図 |

|

| (1-1-9511111) |

| ふくらみ押え後の指了図。黒は隅を白に与えて外勢を築く。 |

| 基本図のB(ノビ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1-1-95112) | |||||||||

| ノビ。応じ手としてA(押え)、B()、C()が考えられる。 | |||||||||

|

| 前図のA(押え)選択 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| (1-1-951121) | ||||||||||||

| ツケにはハネ、ハネにはノビ、ノビコミ、押えが最も自然な進行である。 応じ手としてA(コスミ)、B(小ゲイマのツケ)、C(無理筋の出)、D(無理筋のオシ)が考えられる。 |

||||||||||||

|

| 前図のA(コスミ)選択 |

|

| (1-1-9511211) |

| コスミ。コスミが最善手とされる。 |

| 前図のB(小ゲイマのツケ)選択 |

|

| (1-1-9511212) |

| 小ゲイマのツケ。出に対するヒキノビをさせない手である。 |

| (次の着手) コスミ |

|

| (1-1-95112121) |

| コスミ。小ゲイマのツケが出を抑制していることを察知した冷静な応手である。 |

| (次の着手) ハネ&1間ハサミ |

|

| (1-1-951121211) |

| ハネ&1間ハサミ。白は勢いハネとなり、黒は急所の1間ハサミで対抗する。後でAオサエもあり、この図は黒良し。 |

| 前図のD(無理筋のオシ)選択 |

|

| (1-1-9511214) |

| オシ。オシアゲの手もある。左下方面に白石があって左辺を盛り上げようという場合の手である。 |

| 無理筋のオシ後の指了図 |

|

| (1-1-95112144) |

| 黒7で禍根を断ち、黒9のカケで白の一子をほぼ制して黒十分である。 |

| 前図のC(無理筋の出)選択 |

|

| (1-1-9511213) |

| 無理筋の出後の指了図 |

|

| (1-1-95112131) |

| 無理筋の出後の指了図。この分かれは白の外勢より黒の実利に軍配があがる。 |

| 「ハサミ返しの小ゲイマ基本図」のB(元ケイマへのツケ)選択 | ||||||

|

||||||

| (1-1-952) | ||||||

| 元ケイマ石へのツケ。「攻める石にはツケるな」の格言に反するが、この手も有力である。 応じ手として、A(ハネ)、B(三三入り)、C()、D()が考えられる。 |

||||||

|

| 前図のA(ハネ)選択 |

|

| (1-1-9521) |

| ハネ。 |

| (次の着手) ノビ |

|

| (1-1-95211) |

| ノビ。 |

| (次の着手) 三三入り&ふくらみ押え&ノビ | |||||||||

|

|||||||||

| (1-1-952111) | |||||||||

| 三三入り&ふくらみ押え&ノビ。応じ手として、A(曲がり)、B(下ハネ)、C(1間ハサミ)、D()が考えられる。 | |||||||||

|

| 上図のA(曲がり)選択 |

|

| (1-1-9521111) |

| 上図のB(下ハネ)選択 |

|

| (1-1-9521112) |

| 上図のC(1間ハサミ)選択 |

|

| (1-1-9521113) |

| 1間ハサミ後の指了図 |

|

| (1-1-95211131) |

| 上図の変化図 |

|

| (1-1-95211133) |

| 「ハサミ返しの小ゲイマ基本図」のC(小ケイマ)選択 |

|

| (1-1-953) |

| 小ケイマ。応じ手としてA(両バサミ小ゲイマへのツケ)、B(元ケイマへのツケ)、C(小ケイマ)が考えられる。 |

| (次の着手) ツケ&ハネ&キリ | ||||||

|

||||||

| (1-1-9531) | ||||||

| ツケ&ハネ&キリ。 応じ手としてA(上当て)、B(下当て)、C()が考えられる。 |

||||||

|

| 上図のA(上当て)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1-1-95311) | |||||||||

| ツケ&ハネ&キリ。 応じ手としてA(上当て)、B(下当て)、C()が考えられる。 |

|||||||||

|

| 上図のA(上当て)選択 |

|

| (1-1-953111) |

| A(上当て)後の指了図 |

|

| (1-1-9531111) |

| 上図のB(下当て)選択 |

|

| (1-1-95312) |

| (次の着手) 当たり&ノビ&当たり&ノビ |

|

| (1-1-953121) |

| 当たり&ノビ&当たり&ノビ。 |

| 指了図 |

|

| (1-1-9531211) |

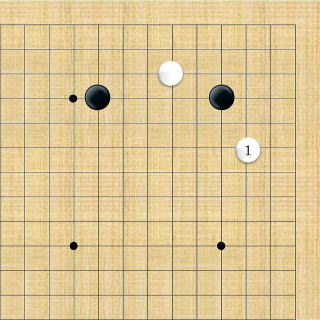

| 元図のF(ハサミ返しの1間高がかり)選択 | ||||||

|

||||||

| (1-1-96) | ||||||

| 黒は形からしてもAツケが第一感。Bツケもある。これを「ハサミ返しの1高がかり基本図」とする。 応じ手として、A(元小ゲイマへのツケ)、B(両ががり小ゲイマへのツケ)、C()、D()が考えられる。 |

||||||

|

| 「ハサミ返しの1高がかり基本図」のA(元小ゲイマへのツケ)選択 |

|

| (1-1-961) |

| 元小ゲイマへのツケ。 |

| 「ハサミ返しの1高がかり基本図」のB(両ががり小ゲイマへのツケ)選択 | ||||||

|

||||||

| (1-1-962) | ||||||

| 両ががり小ゲイマへのツケ。 応じ手として、A(ハネ)、B(三三入り)、C()、D()が考えられる。 |

||||||

|

| 前図のA(ハネ)選択 |

|

| (1-1-9621) |

| ハネ。 |

| (次の着手) ヒキ | ||||||

|

||||||

| (1-1-96211) | ||||||

| ツケ。応じ手として、A(三三入り)、B(キリ)、C()、D()が考えられる。 | ||||||

|

| 前図のA(三三入り)選択 | ||||||

|

||||||

| (1-1-962111) | ||||||

| ツケ&ハネ&ヒキを交換して三々に入る打ち方である。 応じ手として、A(元ゲイマとの分断押え)、B(キリ)、C()、D()が考えられる。 |

||||||

|

| 前図のA(元ゲイマとの分断押え)選択 |

|

| (1-1-9621111) |

| 元ゲイマとの分断押え。 |

| (次の着手) |

|

| (1-1-96211111) |

| 指了図 |

|

| (1-1-962111111) |

| 互角ないしは黒ややアマい。4線の白石に頭をブッツけていく感じが今いちの感がある。 |

| 前図黒7の変化図 |

|

| (1-1-962111113) |

| 上図のぶつかりを避けての下ハネである。 |

| 指了図 |

|

| (1-1-9621111131) |

| この図は白からのAハネが嫌味である。 |

| 上図のB(キリ)選択 |

|

| (1-1-9621112) |

| キリ。キリは発想の転換の手である。隅は与える外勢で打とうとする手である。 |

| キリ後の指了図 |

|

| (1-1-96211121) |

| キリは発想の転換の手である。隅は与える外勢で打つと云う手である。 |

| 上図のB(三三入り)選択 |

|

| (1-1-9622) |

| 三三入り。 |

| 三三入り後の指了図 |

|

| (1-1-96221) |

| ツケ&ハネ&ヒキを交換せず単に三々に入る手である。以下8まで一応互角とされている。 黒ややアマい、頭をブッツけていく感じが良くないとの評がある。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)