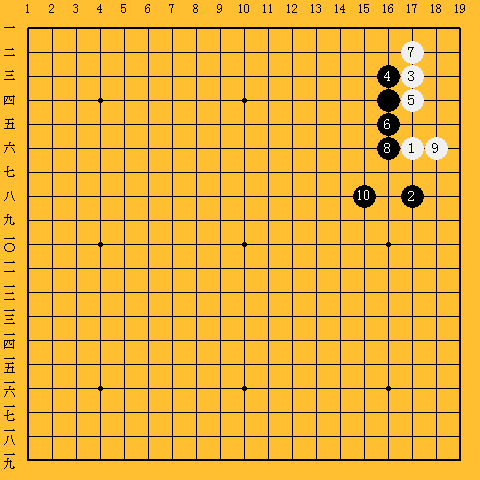

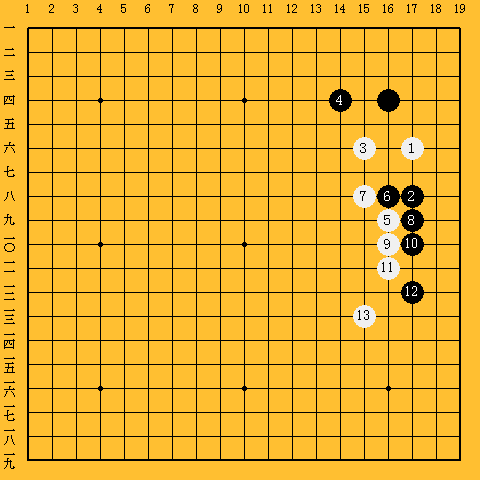

| 星&小ケイマ&1間バサミ定石 |

| 1間バサミ | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (1−1−6) | |||||||||||||||

|

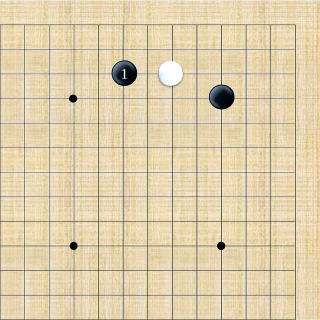

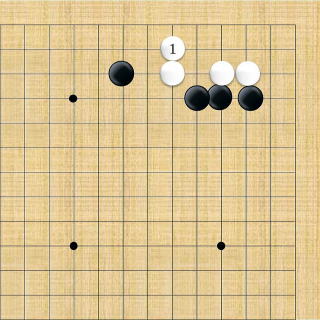

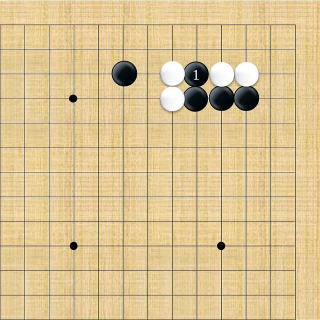

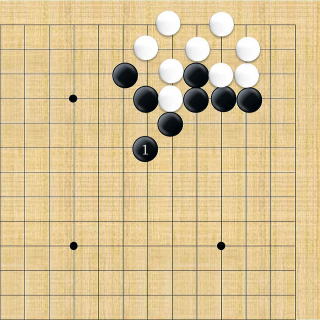

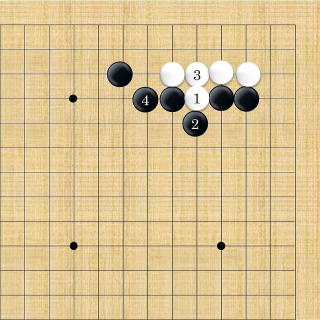

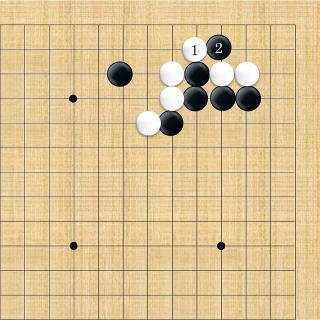

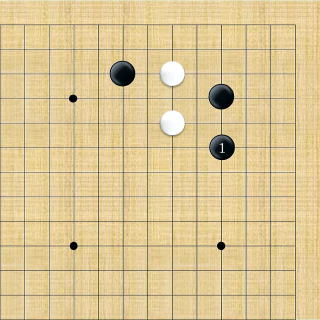

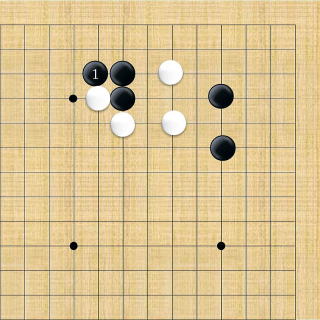

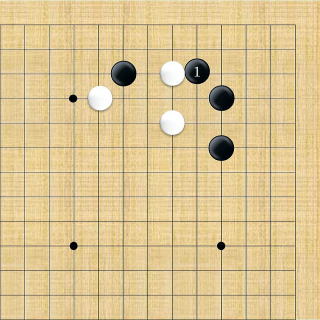

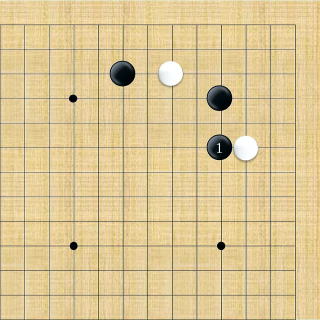

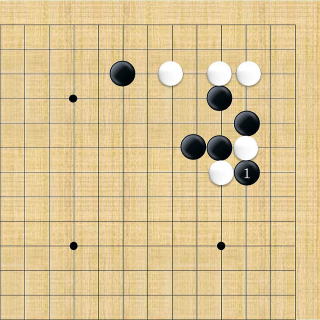

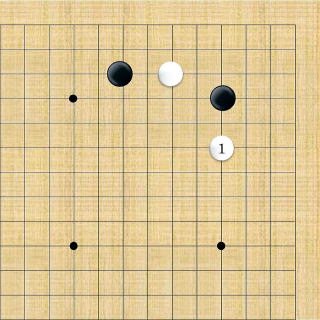

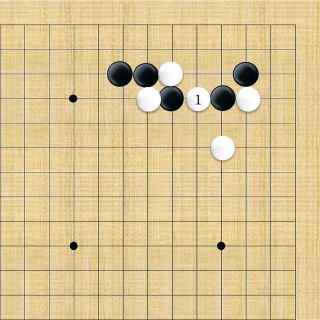

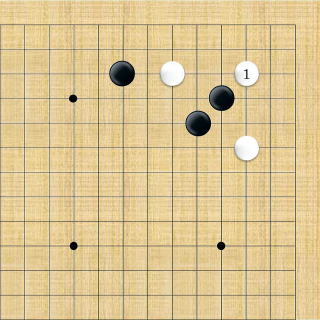

星&小ゲイマ小ゲイマガカリに対し一間ハサミの手がある。これを「元図」とする。最も厳しい打ち方である。この後、非常に変化が多い。 |

|||||||||||||||

|

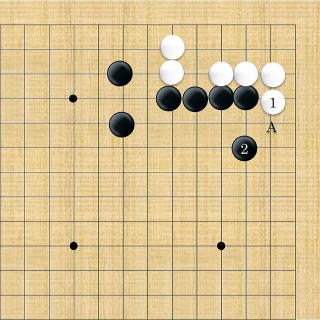

| 元図のA(三三入り)系 |

| 元図のA(三三入り)選択 | ||||||||||

|

||||||||||

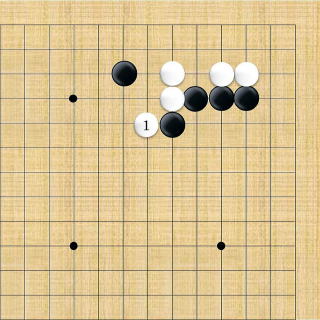

| (1−1−61) | ||||||||||

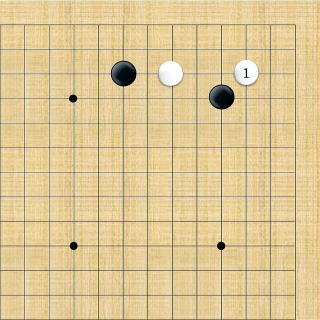

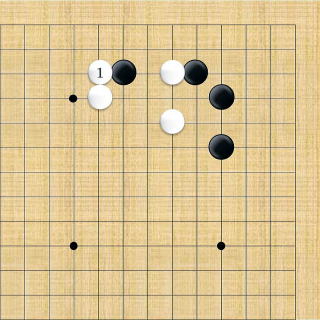

| 三三入り。星にケイマにかかった時の一間ハサミに対し、辺の発展方向を奪われた白は三三に入って治まることが多い。これを「三三入り基本図」とする。 応じ手としてA(分断下がり)、B()、C()がある。 |

||||||||||

|

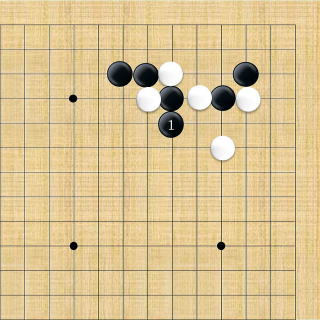

||||||||||

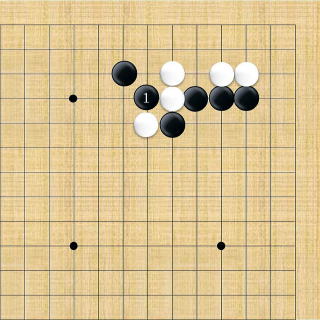

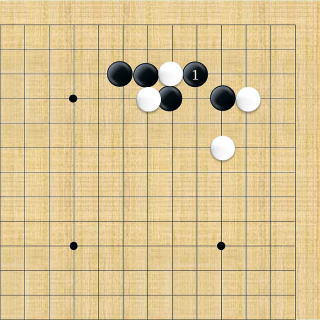

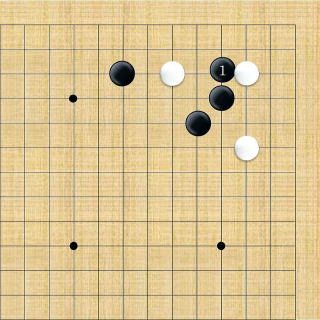

| 「三三入り基本図」のA(分断下がり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

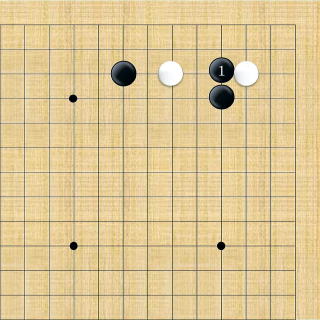

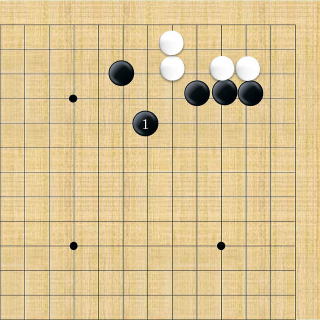

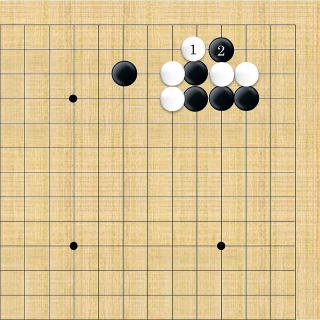

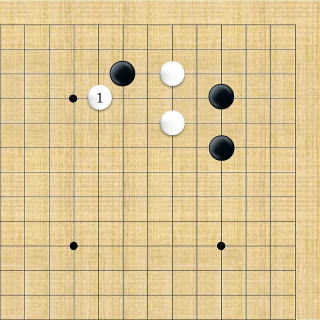

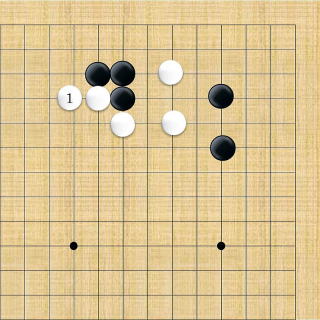

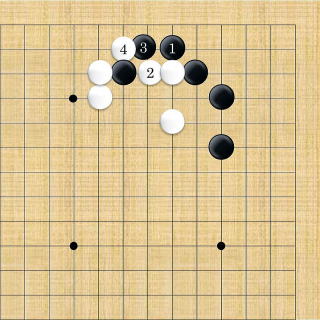

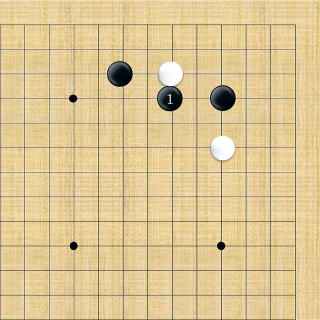

| A(分断下がり)。右辺に黒がない場合、黒はサエギる方向に打つ。これを仮に「分断下がり」と命名しておく。 応じ手としてA(すぐハネ)、B(後ハネのノビ)、C()がある。 |

|||||||||

|

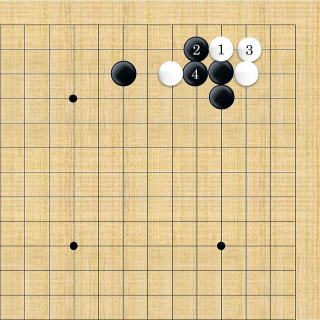

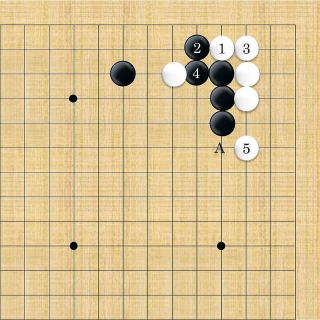

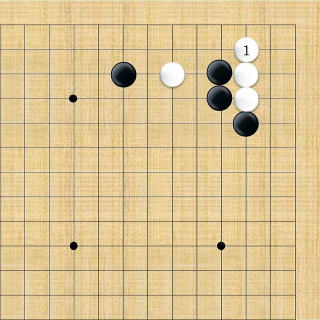

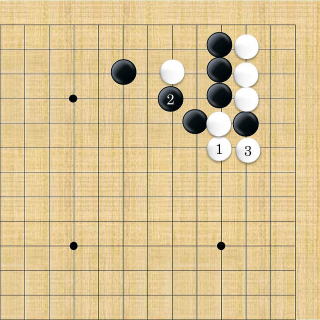

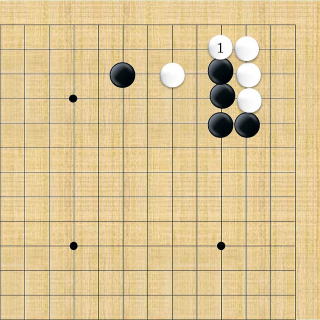

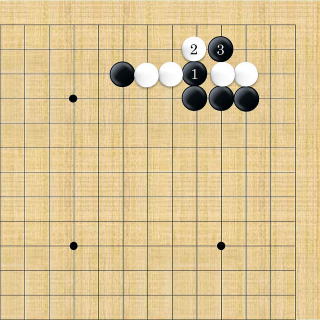

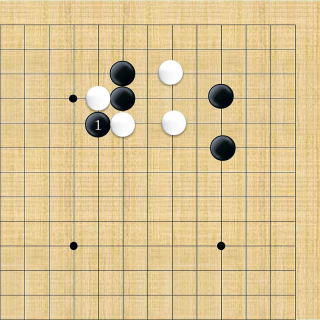

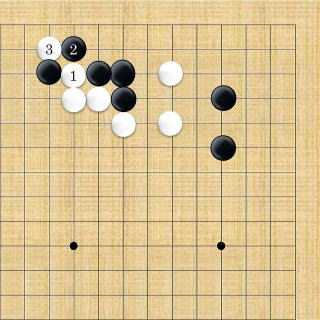

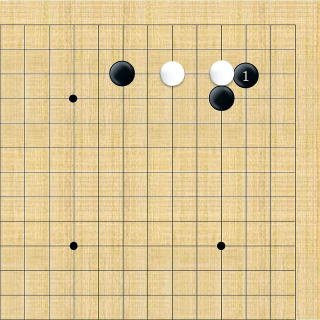

| 前図のA(ハネ)選択 |

|

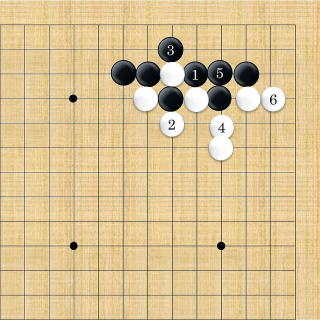

| (1−1−61111) |

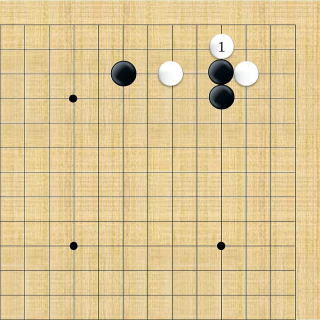

| ハネ。いきなりのハネは珍しいが小ゲイマにスベって早く治まろうとしている手である。 |

| (次の着手) 押え&ツギ&ツギ |

|

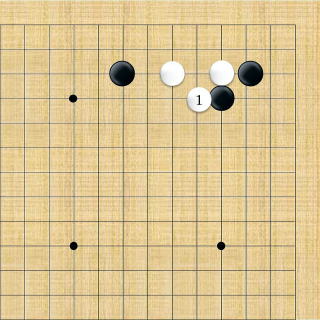

| (1−1−611111) |

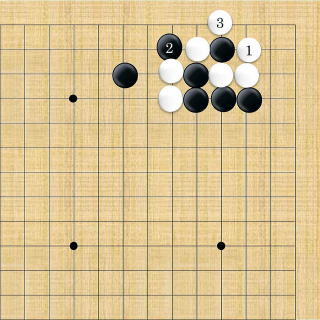

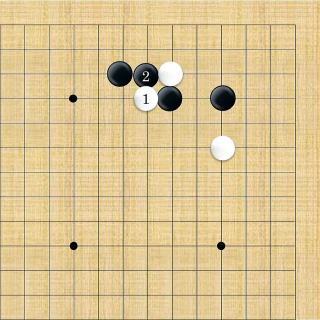

| 押え&ツギ&ツギ。 |

| (次の着手) 小ゲイマ |

|

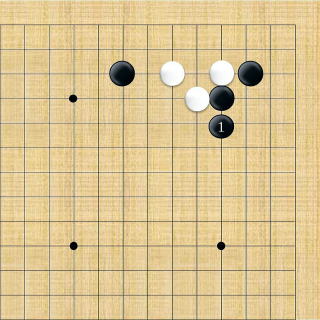

| (1−1−6111111) |

| 小ゲイマ。白は小さく低位で生き、黒に厚みを与えない場合の手である。この後の黒はいろんな打ち方がある。 |

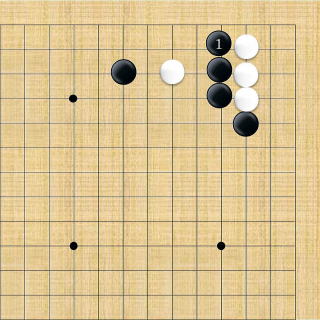

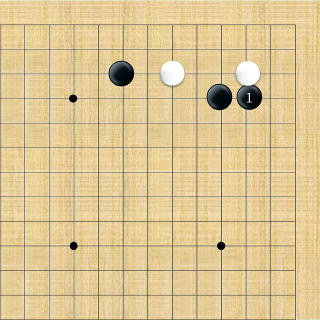

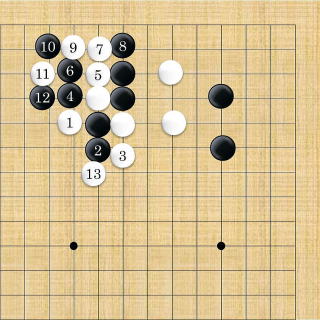

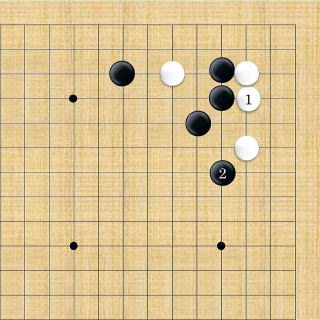

| 基本図のB(後ハネのノビ)選択 | ||||||

|

||||||

| (1−1−6112) | ||||||

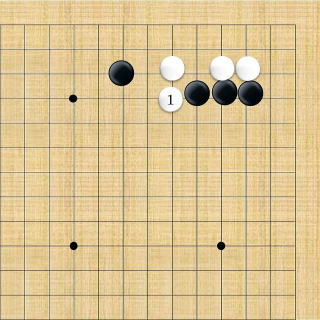

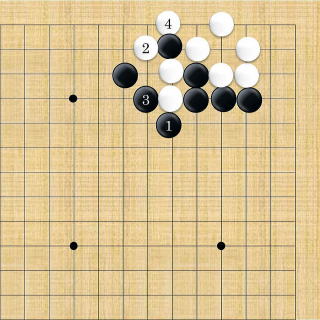

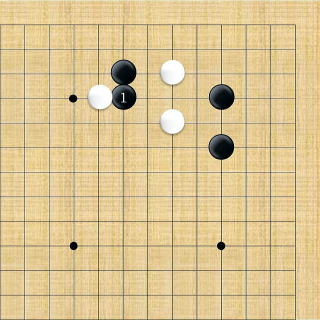

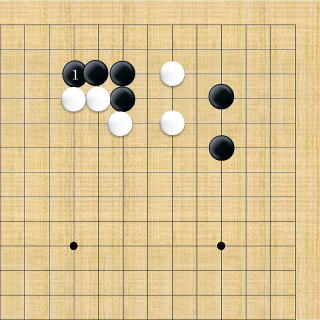

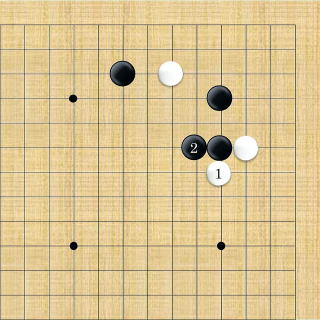

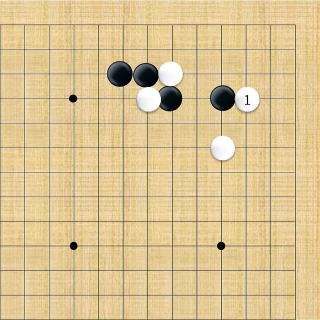

| ノビ。いきなりハネるのではなくまずはノビて隅の幅を確保しようとしている。 応じ手としてA(ノビ)、B(定石外れのハネ)、C()がある。 |

||||||

|

| 前図のA(ノビ)選択 |

|

| (1−1−611211) |

| ノビ。黒の伸びが定石である。 |

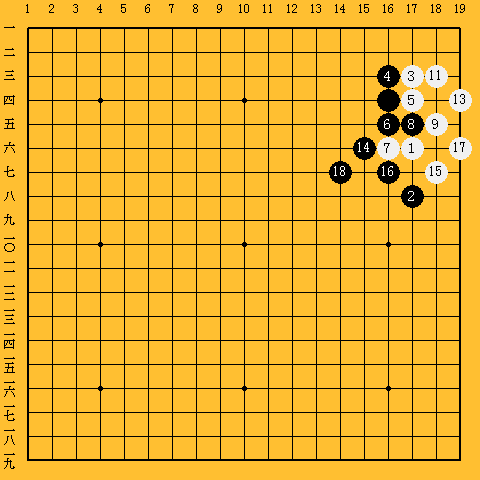

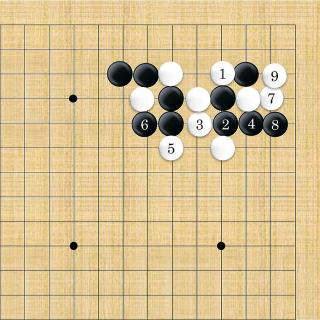

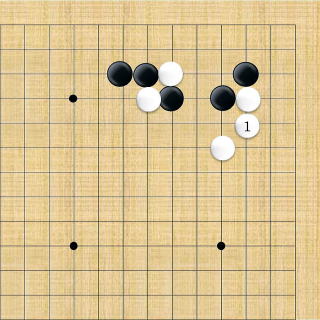

| (次の着手) ハネ&押え&ツギ&ツギ&1間トビ |

|

| (1−1−6112111) |

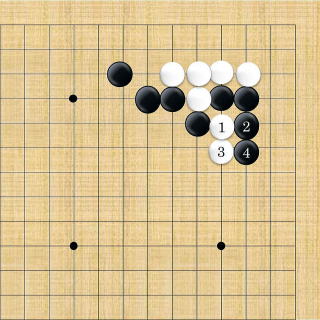

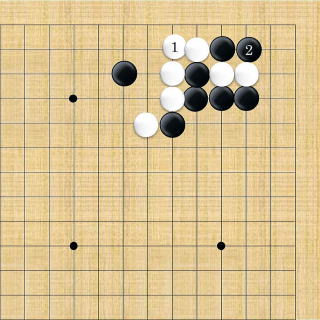

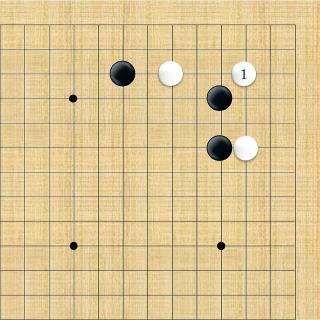

| ハネ&押え&ツギ&ツギ&1間トビ。これが三三入りの基本形と言うべき進行である。この後、白Aの出が厳しくなる。 |

| (次の着手) 小ゲイマ&並び受け |

|

| (1−1−61121111) |

|

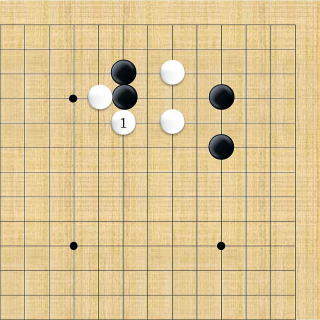

| 小ゲイマ&並び受け。黒のケイマ跳び受けが筋である。白の並び受けが形である。 |

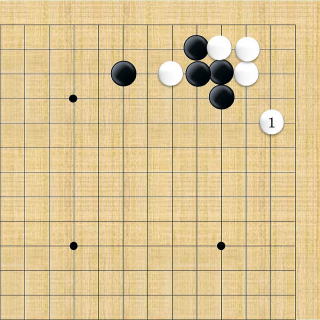

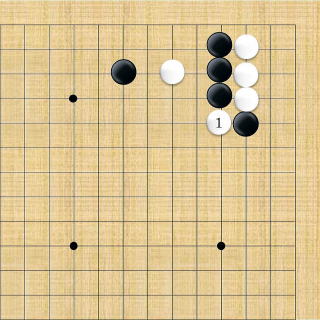

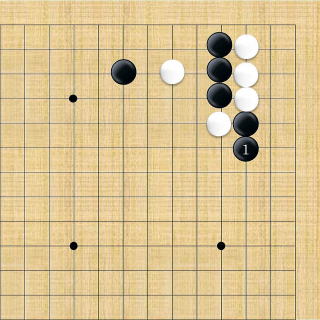

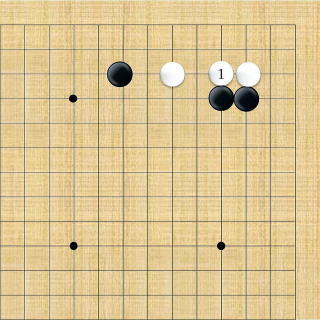

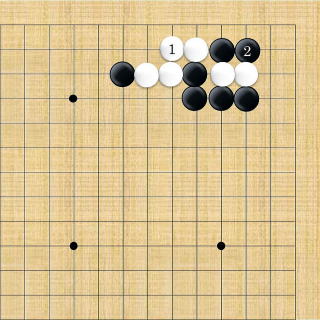

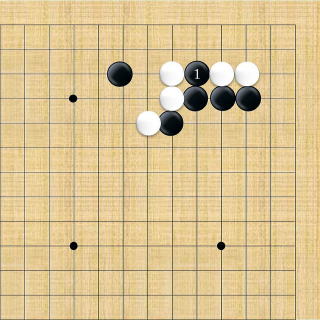

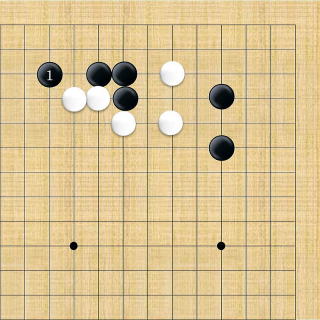

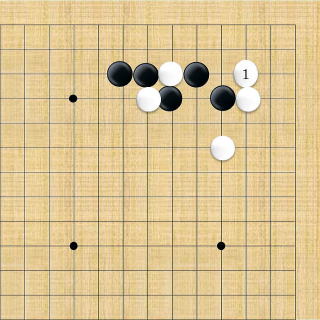

| 前図のB(無理手のハネ)選択 |

|

| (1−1−611221) |

| ハネ。このハネは定石ではない無理手である。然らば、どう対応すべきが問われている。 |

| (次の着手) 下がり | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−611221) | |||||||||

| 下がり。白は黙って下がるのが良い。応じ方としてA(沿い下がり)、B(ツギ)、C()がある。 | |||||||||

|

| 上図のA(沿い下がり)選択 |

|

| (1−1−6112211) |

| 沿い下がり。 |

| (次の着手) キリ | ||||||

|

||||||

| (1−1−61122111) | ||||||

| キリ。応じ方としてA(辺より当たり)、B(キリ石のノビ)がある。 | ||||||

|

| 上図のA(辺より当たり)選択 |

|

| (1−1−6112211111) |

| 辺より当たり。 |

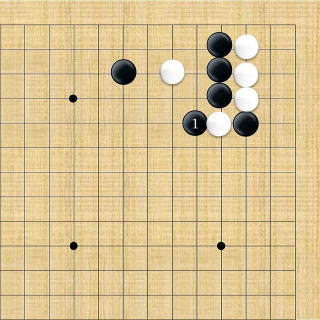

| (次の着手) ノビ&カケツギ&曲がり |

|

| (1−1−6112211111) |

| ノビ&カケツギ&曲がり。黒は切った石がとられ、黒の地は凝り形なのに対し白の地は広く黒1子を形良く取っている。 即ち、黒のハネダシは無理と云うことになる。 |

| 上図のB(キリ石のノビ)選択 |

|

| (1−1−611221112) |

| ノビ。 |

| (次の着手) ハネ&1間トビツケ&割り込み&当たり&ツギ&ツギ&ハネ当たり |

|

| (1−1−6112211121) |

| ハネ&1間トビツケ&割り込み&当たり&ツギ&ツギ&ハネ当たり。ハネ石の逃げ出しに対しては、黒の上辺3子の取りに向かう。 ハネ&割り込みが手筋で黒はとられている。やはりハネ石の逃げ出しは無理と云うことになる。 |

| 上図のB(ツギ)選択 |

|

| (1−1−6112212) |

| ツギ。 |

| (次の着手) ハイノビ |

|

| (1−1−61122121) |

| ハイノビ。全体の状況にもよろうが、そもそも分断押えから始まったことを思えば黒の失敗図であろう。 元に戻ってハネが無理と云うことになる。 |

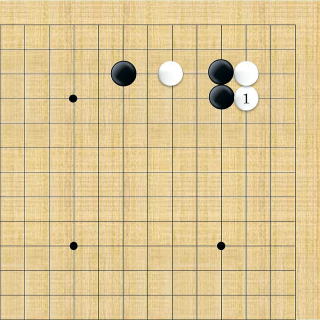

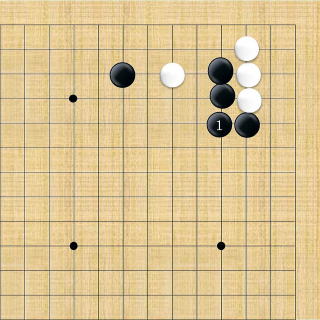

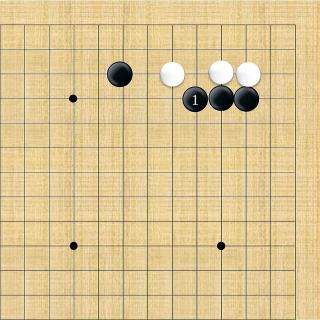

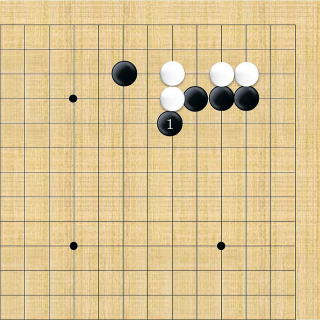

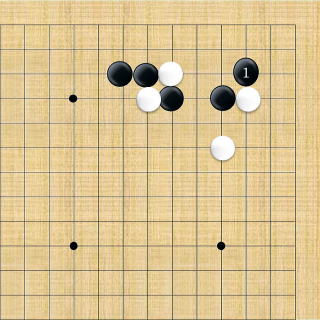

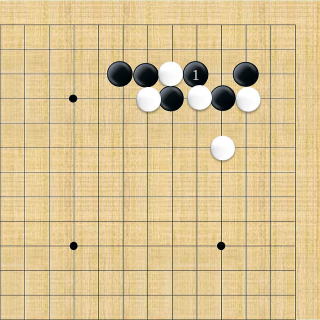

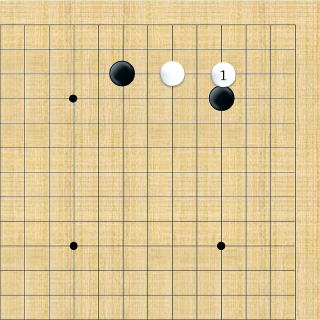

| 「三三入り基本図」のB(隅閉じ込め押え)選択 |

|

| (1−1−612) |

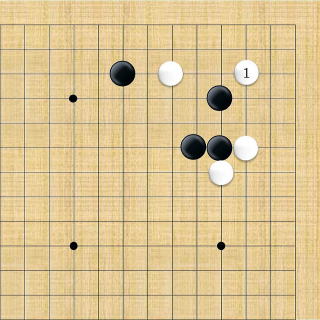

| 下がり。この手は、三三入りした白を隅に閉じ込めて生かそうと云う手である。 |

| (次の着手) ノビ | ||||||

|

||||||

| (1−1−6121) | ||||||

| ノビ。応じ方としてA(ノビ)、B(無理手のツケ)、C()がある。 | ||||||

|

| 前図のA(ノビ)選択 | ||||||||||||

|

||||||||||||

| (1−1−61211) | ||||||||||||

| ノビ。応じ方としてA(鉄柱)、B(出)、C(下がり)、D(無理手の並び)がある。 | ||||||||||||

|

| 前図のA(鉄柱)選択 |

|

| (1−1−612111) |

| 鉄柱。 |

| (次の着手) ケイマ |

|

| (1−1−6121111) |

|

| ケイマ。これで一段落する。 |

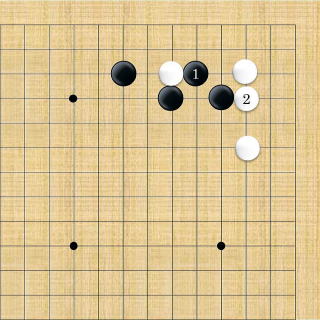

| 前図のB(出)選択 | ||||||

|

||||||

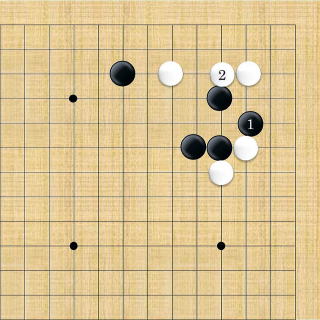

| (1−1−61212) | ||||||

| 出。応じ方としてA(出)、B(無理手のハネ)がある。 | ||||||

|

| 前図のA(出)選択 |

|

| (1−1−612121) |

| 出。白はどう応ずるべきか。 |

| (次の着手)押え&キリ |

|

| (1−1−6121211) |

| 押え&キリ。引き続き白はどう応ずるべきか。 |

| (次の着手) 当たり&キリ当たり&抜き |

|

| (1−1−61212111) |

| 当たり&キリ当たり&抜き。白が「切った方の石をとる」に従った図である。 |

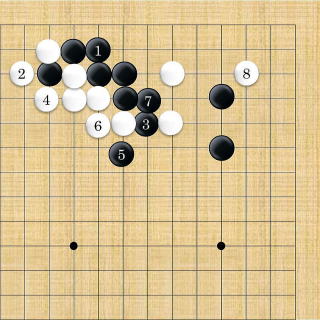

| (次の着手) ハネ&当たり&当て&抜き |

|

| (1−1−612121111) |

| ハネ&当たり&当て&抜き。 |

| (次の着手) カケツギ |

|

| (1−1−6121211111) |

|

| カケツギ。白は隅に地を得たが、黒の外勢が立派である。これによると白の出は無理筋と云うことになる。 |

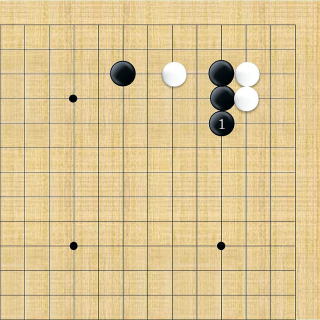

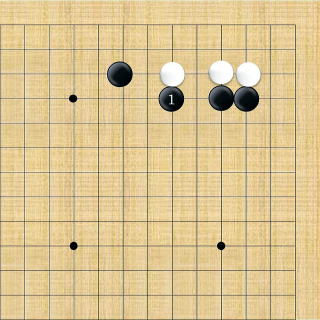

| 前図のC(下がり)選択 |

|

| (1−1−612113) |

| 下がり。 |

| (次の着手) 押し&鉄柱&1間カケツギ |

|

| (1−1−6121131) |

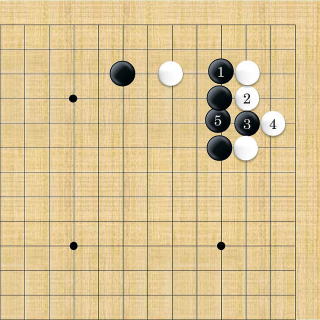

|

| 押し&鉄柱&1間カケツギ。これで黒に不満はない。 |

| (次の着手) 出&1間トビ |

|

| (1−1−61211311) |

| 出&1間トビ。白の出に対してAに押えるのか1間トビで受けるのかは状況判断になる。 |

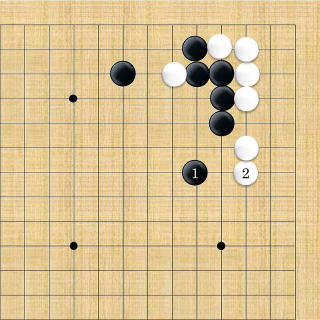

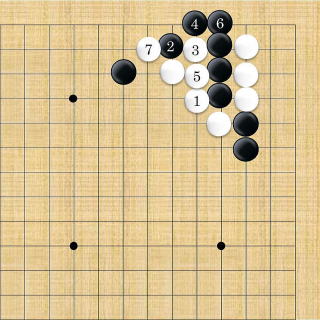

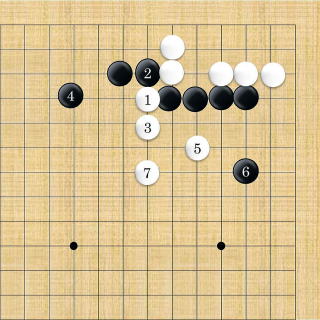

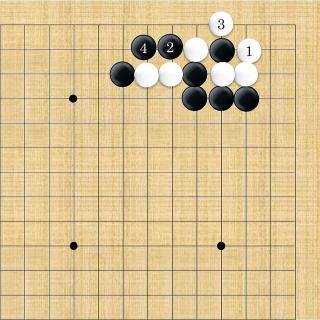

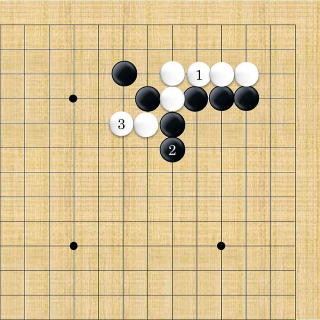

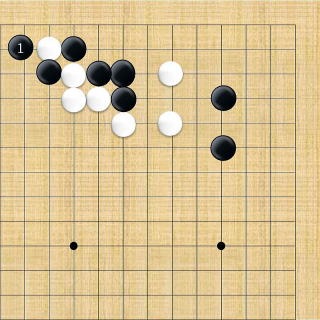

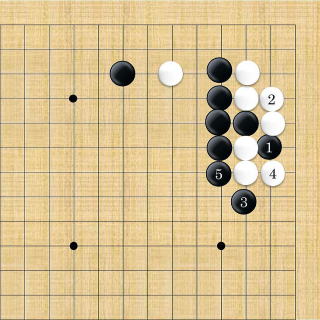

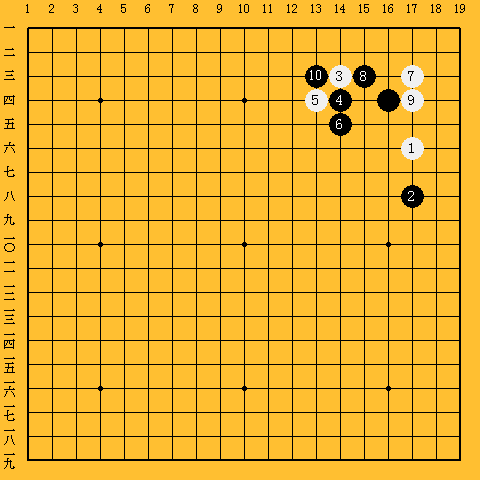

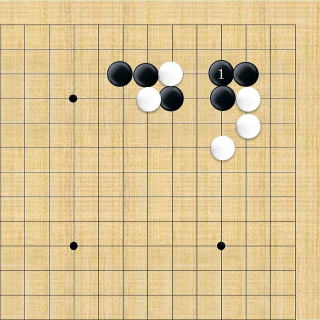

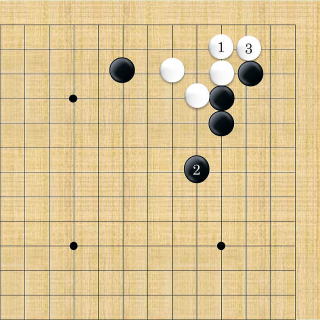

| 前図で黒が1間カケツギを手抜きした場合の白の反撃 |

|

| (1−1−6121133) |

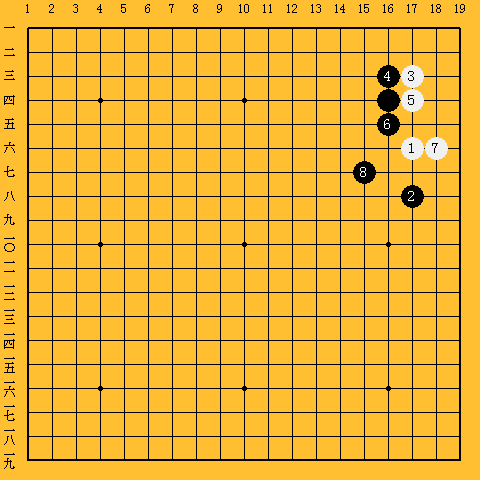

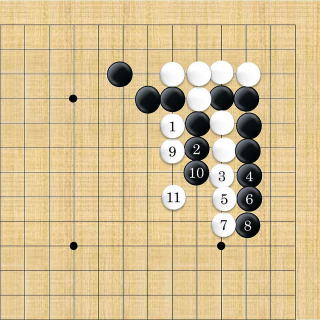

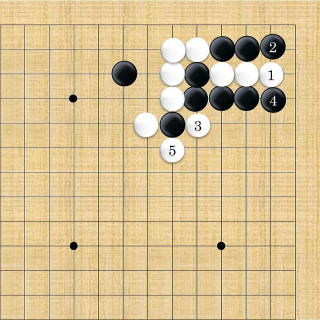

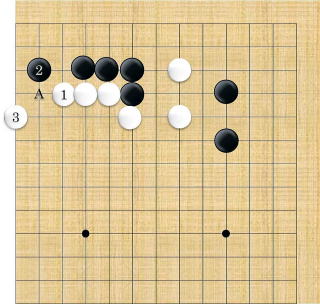

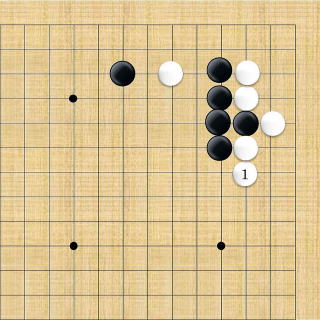

| 白1のハネ出しが厳しい。黒2と切った後、白3とノビ黒にケイマに受けさせ、5、7を利かす。こうなると黒の外勢が崩れ、隅も外勢も白が支配していることになる。つまり、黒の1間カケツギ手抜きを咎めたことになる。 |

| 前図のB(無理手のツケ)選択 |

|

| (1−1−61212) |

| 無理手のツケ。以下、咎め方を記す。 |

| (次の着手) 割り込み&押え&ツギ&ヒキ |

|

| (1−1−612121) |

| 割り込み&押え&ツギ&ヒキ。白1、3と打たれると、黒に断点が二箇所できる。 |

| (次の着手) キリ&ノビ&ノビ&ノビ |

|

| (1−1−6121211) |

| キリ&ノビ&ノビ&ノビ。白は直ちにキリに向かうのが良い。 |

| 指了図 |

|

| (1−1−61212111) |

| 白1から11まで、黒がゲタで取らる。即ち、黒のツケは成立しないことになる。 |

| 前図のD(無理手のぶつかり並び)選択 |

|

| (1−1−612114) |

| 無理手のぶつかり並び。以下、咎め方を記す。 |

| (次の着手) 出&押え&キリ | ||||||

|

||||||

| (1−1−6121141) | ||||||

| 出&押え&キリ。内側にキルのが手筋である。応じ方としてA(1子取り当たり)、B(ツギ)がある。 | ||||||

|

| 前図のA(1子取り当たり)選択の指了図 |

|

| (1−1−612114111) |

| 黒は白の二子を分断して成功の図である。 |

| 前図のB(ツギ)選択の指了図 |

|

| ツギ。次には、黒伸びて白二子を取る。黒は外勢を破られたが隅の実利が大きい。 |

| 前々図のB(無理手のハネ)選択 |

|

| (1−1−612122) |

| 無理手のハネ。以下、咎め方を記す。 |

| (次の着手) ハネ返し | ||||||

|

||||||

| (1−1−6121221) | ||||||

| ハネ返し。断固としてハネ返すのが良い。応じ方としてA(キリ)、B(出)がある。 | ||||||

|

| 前図のA(キリ)選択 |

|

| (1−1−61212211) |

| キリ。さてどうするか。 |

| (次の着手) ツギ&ノビ&ノビ |

|

| (1−1−612122111) |

| ツギ&ノビ&ノビ。黒のキリには黙ってツグのが良い。黒がノビれば白もノビる。白の方が好形で戦える。 |

| 前図のB(出)選択 |

|

| (1−1−61212212) |

| 出。 |

| (その後の着手) 押え&内キリ |

|

| (1−1−612122121) |

| 押え&内キリ。 |

| (次の着手) ツギ&ノビ |

|

| (1−1−6121221211) |

| ツギ&ノビ。白は黙ってツグのが良い。黒はノビるしかない。 |

| 指了図 |

|

| (1−1−61212212111) |

| 白1と逃げ出す手がある。黒2には白3とキル。黒4はやむを得ず、白は黒一子を抜く。白の成功図である。 |

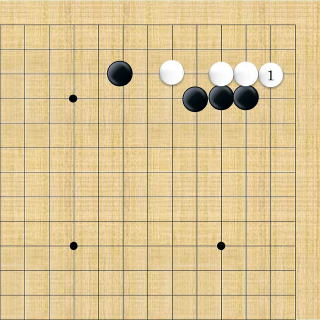

| 元図のB(1間トビ)系 |

| 元図のB(1間トビ)選択 |

|

| (1−1−62) |

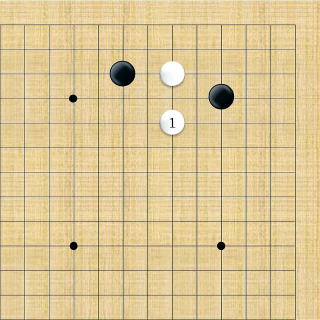

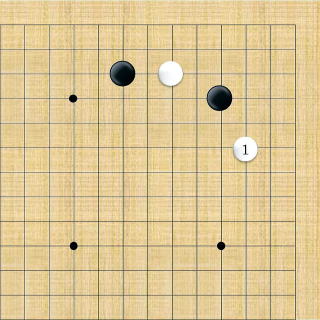

| 星&ケイマガカり&一間はさみに対し、1間トビ。これを「1間トビの基本図」とする。 |

| (次の着手) 1間トビ |

|

| (1−1−621) |

| 1間トビ。 |

| (次の着手) カケ | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−6211) | |||||||||

| カケ。これを「カケの基本図」とする。応じ方としてA(出)、B(コスミツケ)、C()がある。 | |||||||||

|

| 「カケの基本図」のA(出)選択 |

|

| (1−1−62111) |

| 出。 |

| (次の着手) 押え | ||||||

|

||||||

| (1−1−621111) | ||||||

| 押え。応じ方としてA(ノビ)、B(定石外のキリ)がある。 | ||||||

|

| 上図のA(ノビ)選択 |

|

| (1−1−6211111) |

| A(ノビ)。 |

| (次の着手) ノビ | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−62111111) | |||||||||

| ノビ。応じ方としてA(ノビ)、B(無理手の1間トビ)がある。 | |||||||||

|

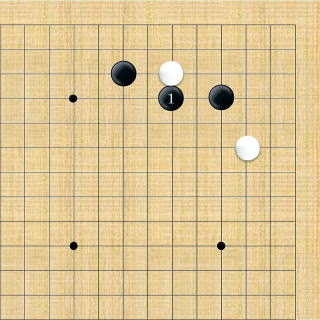

| 前図A(ノビ)選択 |

|

| (1−1−621111111) |

| ノビ。 |

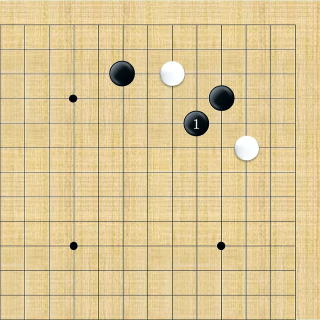

| (次の着手) ノビ&1間トビ&小ゲイマ |

|

| (1−1−6211111111) |

|

| ノビ&1間トビ&小ゲイマ。最終形としてAの出が厳しいので小ゲイマ受けが必要な手である。 |

| 前図のB(無理手のキリ) |

|

| (1−1−621112) |

| キリ。キリは無理手である。 |

| (その後の指了図) |

|

| (1−1−6211121) |

| 図の通りシチョウが悪いので成立しない。と云うことは、シチョウが良ければ成立すると云うことになる。 |

| 前図のB(無理手の1間トビ) |

|

| (1−1−621111112) |

| 1間トビ。黒が3本並ばず2本並びで1間トビするとどうなるか。 |

| (次の着手) 出&押え&キリ | ||||||

|

||||||

| (1−1−6211111121) | ||||||

| 出&押え&キリ。応じ方としてA(切った方の石取り)、B(ツギ)、C()がある。 | ||||||

|

| 上図のA(切った石取り)選択 |

|

| (1−1−62111111211) |

| (次の着手) |

|

| (1−1−62111111212) |

| 上図のB(ツギ)選択 |

| (1−1−621111112122) |

| 指了図 |

|

| (1−1−621111112122) |

| 「カケの基本図」のB(コスミツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−62112) | |||||||||

| 出&押え。応じ方としてA(押え)、B()、C()がある。 | |||||||||

|

| 上図のA(押え)選択 |

|

| (1−1−6211211) |

| 押え。 |

| (次の着手) ハネ&ノビ押し&1子カカエ |

|

| (1−1−62112111) |

| ハネ&ノビ押し&1子カカエ。黒は隅の地を得したようだが、白の辺から外勢への影響も大きい。 |

| 元図のC(小ケイマ両ガカり)系 |

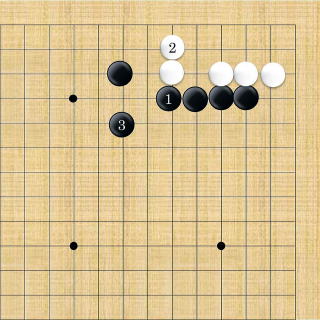

| 元図のC(小ケイマ両ガカり) | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−63) | |||||||||

| 小ケイマ両ガカり。これを「両がかり基本図」とする。応じ方としてA(ツケ)、B(元ケイマへのツケ)、C(コスミ)がある。 | |||||||||

|

| 前図のA(ハサミ石へのツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−631) | |||||||||

| ハサミ石へのツケ。応じ方としてA(ハネ)、B(三三入り)、C()がある。 | |||||||||

|

| (次の着手) ハネ&ノビ |

|

| (1−1−6311) |

| ハネ&ノビ。 |

| (次の着手) 三三入り |

|

| (1−1−63111) |

| 三三入り。 |

| (次の着手) 押え&ノビ |

|

| (1−1−631111) |

| 押え&ノビ |

| (次の着手) キリ |

|

| (1−1−6311111) |

| キリ。以上、星&小ケイマがかりに対する一間はさみに対し、ハサミ返しの両掛かり、両掛かりの石にツケ、つけのびした後、三々に飛び込む分かれとなる。 |

| 前図のB(三三入り)選択 |

|

| (1−1−6312) |

| 三三入り。ハネ&ノビの交換をせずにいきなり三三入りの手もある。 |

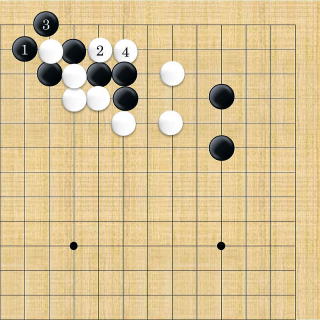

| (次の着手) 押え&ノビ&割り込み&押え&ツギ |

|

| (1−1−63121) |

| 押え&ノビ&割り込み&押え&ツギ。 |

| (次の着手) ノビ |

|

| (1−1−631211) |

| ノビ。 |

| (次の着手) キリ&ツギ&鼻ヅケ&下がり当たり&押えノビ |

|

| (1−1−6312111) |

| キリ&ツギ&鼻ヅケ&下がり当たり&押えノビ。以上、星&小ケイマがかりに対する一間ハサミに対する、ハサミ返しの両掛かり、両掛かりの石にツケの定石の変化形である。三々に飛び込み図のような分かれとなる。黒の実利、白の勢力のワカレとなる。 |

| 前図のB(元ケイマへのツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−632) | |||||||||

| 元ケイマへのツケ。応じ方としてA(三三入り)、B()、C()がある。 | |||||||||

|

| 前図のA(三三入り)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−6321) | |||||||||

| 三三入り。応じ方としてA(元ケイマ抱え)、B()、C()がある。 | |||||||||

|

| 前図のA(元ケイマ抱え)選択 |

|

| (1−1−63211) |

| 星にケイマにかかった時の一間はさみに対し、ハサミ返しの両掛かり、最初のハサミ石にツケの定石。白は三々に飛び込むのが無難。 |

| 元図のD(1間高ハサミの両ガカり)系 |

| 元図のD(1間高ハサミの両ガカり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−64) | |||||||||

| 1間高ハサミの両ガカり。これを「1間高ハサミの両ガカりの基本図」とする。応じ方としてA(ツケ)、B()、C()がある。 | |||||||||

|

| 前図のA(ツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−641) | |||||||||

| 応じ方としてA(ハネ)、B()、C()がある。 | |||||||||

|

| 前図のハネ選択 |

| (1−1−6411) |

| ハネ。 |

| (次の着手) キリ | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−64111) | |||||||||

| ハネ&キリ。応じ方としてA(星下ツケ)、B()、C()がある。 | |||||||||

|

| 前図のA(星下ツケ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−641111) | |||||||||

| 星下ツケ。応じ方としてA(1子のふくらみ抱え)、B(ハネ)、C()がある。 | |||||||||

|

| 前図のA(1子のふくらみ抱え)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−6411111) | |||||||||

| 1子のふくらみ抱え。 | |||||||||

|

| 前図のA(三三ノビ)選択 |

|

| (1−1−64111111) |

| 三三ノビ。 |

|

| 前図のB(無理手のハネ)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−641112) | |||||||||

| ハネ。応じ方としてA(割り込み当たり)、B()、C()がある。 | |||||||||

|

| 前図のA(割り込み当たり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

| (1−1−6411121) | |||||||||

| 割り込み当たり。応じ方としてA(ノビ)、B(ハネ)、C(ヒキ)がある。 | |||||||||

|

| 前図のA(ノビ)選択 |

|

| (1−1−64111211) |

| ノビ。 |

| (次の着手) |

|

| (1−1−641112111) |

| 白1のアテから3と切断する。黒4と逃げても白5から7とされ、白に良い形で破られた上に白9で隅の一子を取り込まれてしまう。 |

| 前図のB(当たり)選択 |

|

| (1−1−64111212) |

| 当たり。 |

| 指了図 |

|

| (1−1−641112121) |

| 図のよう白は十分な外勢いを得る。 |

| 前図のC(ヒキ)選択 |

|

| (1−1−64111213) |

| ヒキ。 |

| (次の着手) ツギ |

|

| (1−1−641112131) |

| ツギ。ヒキはツギで隅の白地が大きく、白さっぱりになる。 |

| 「両がかり基本図」のC(コスミ) |

|

| (1−1−633) |

| コスミ。 星&小ケイマがかりに対する1間ハサミに対するハサミ返しの両掛かりに対する中央コスミ。 |

| (次の着手) 三三入り |

|

| (1−1−633) |

| 三三入り。 |

| (次の着手) 分断押え |

|

| (1−1−6331) |

| 分断押え。 |

| (次の着手) ノビ&ケイマ |

|

| (1−1−63311) |

| ノビ&ケイマ。 |

| 元図のE(星ツケ)系 |

| 元図のE(星ツケ)選択 | ||||||

|

||||||

| (1−1−65) | ||||||

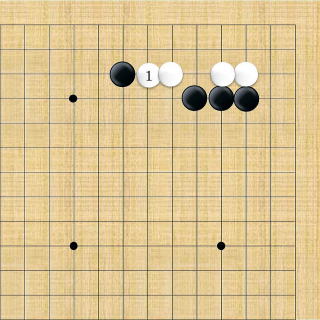

| 星ツケ。白の星ツケは早治まり狙いの手である。これを「星ツケの基本図」とする。応じ方としてA(下ハネ)、B()、C()がある。 | ||||||

|

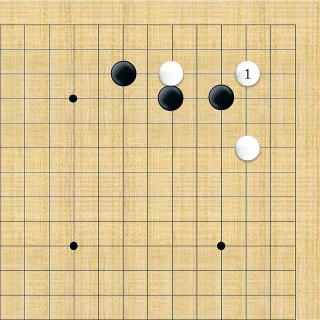

| 上図のA(下ハネ)選択 |

|

| (1−1−651) |

| 下ハネ。応じ方としてA(ふくらみ)、B()、C()がある。 |

| 上図のA(ふくらみ)選択 |

|

| (1−1−6511) |

| ふくらみ。応じ方としてA(ノビ)、B()、C()がある。 |

| (次の着手) ノビ |

|

| (1−1−65111) |

| ノビ。 |

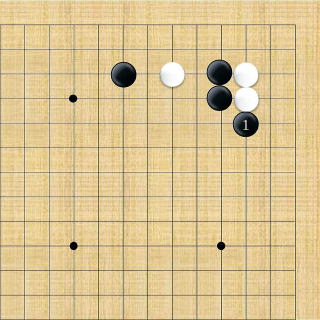

| (次の着手) 下がり&ケイマ&隅曲がり |

|

| (1−1−651111) |

| 下がり&ケイマ&隅曲がり。白3が肝要な手。但し、全局的な判断で保留することもできる。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)